ここで説明する光軸調整は、あくまでユーザー車検で前照灯検査で落ちてしまった場合に、応急的に光軸を修正して同日中に後2回ある再検査のチャンスで受かるためのものである。

車検前に行う事前の点検整備で壁面などに照射して光軸調整を行うのは、ホイールベースが短くて車体が軽いFIAT 500では、僅かな重量バランスの変化(燃料の量や運転者の体重等)が大きく影響するのでかなり難しい(下記追加1より)。加えて、レンズカットも光学的に洗練されておらず、お世辞にも明るいと言えないライトでは、光軸の先の壁面で照度中心を見つけるのも困難である(追加2より)。ならば車検場の機械に計測を任せて、たとえ落ちたとしても、そこで提示されたズレ具合の方向と距離を元に修正するほうがテスター屋さんに行くより手っ取り早いし安上がり、かつ確実だ。

テスター屋さんの計測機器と車検場の機器でも違いが出てダメということもあると聞く。実際、懇意にしている指定工場(車検場に持ち込まず自前の機器で車検を通せる整備工場)で検査前整備をお願いしたとき、そこの機器はLEDランプの光軸が正確に出ないので車検場での修正が必要になったことがある。

以前、ユーザー車検の前照灯検査で落ち、闇雲に調整ネジを回して、偶然受かったものの、その後も車検が来るたびにドキドキしなければならなかった経験から、ネジの回転と光軸の変化の関係を考えてみた。

能書きはいいから「調整ネジを一回転させたら10m先で光軸は何cm移動するのか」を手っ取り早く知りたい方は最後の「結論」へ。

ヘッドライトの車検基準

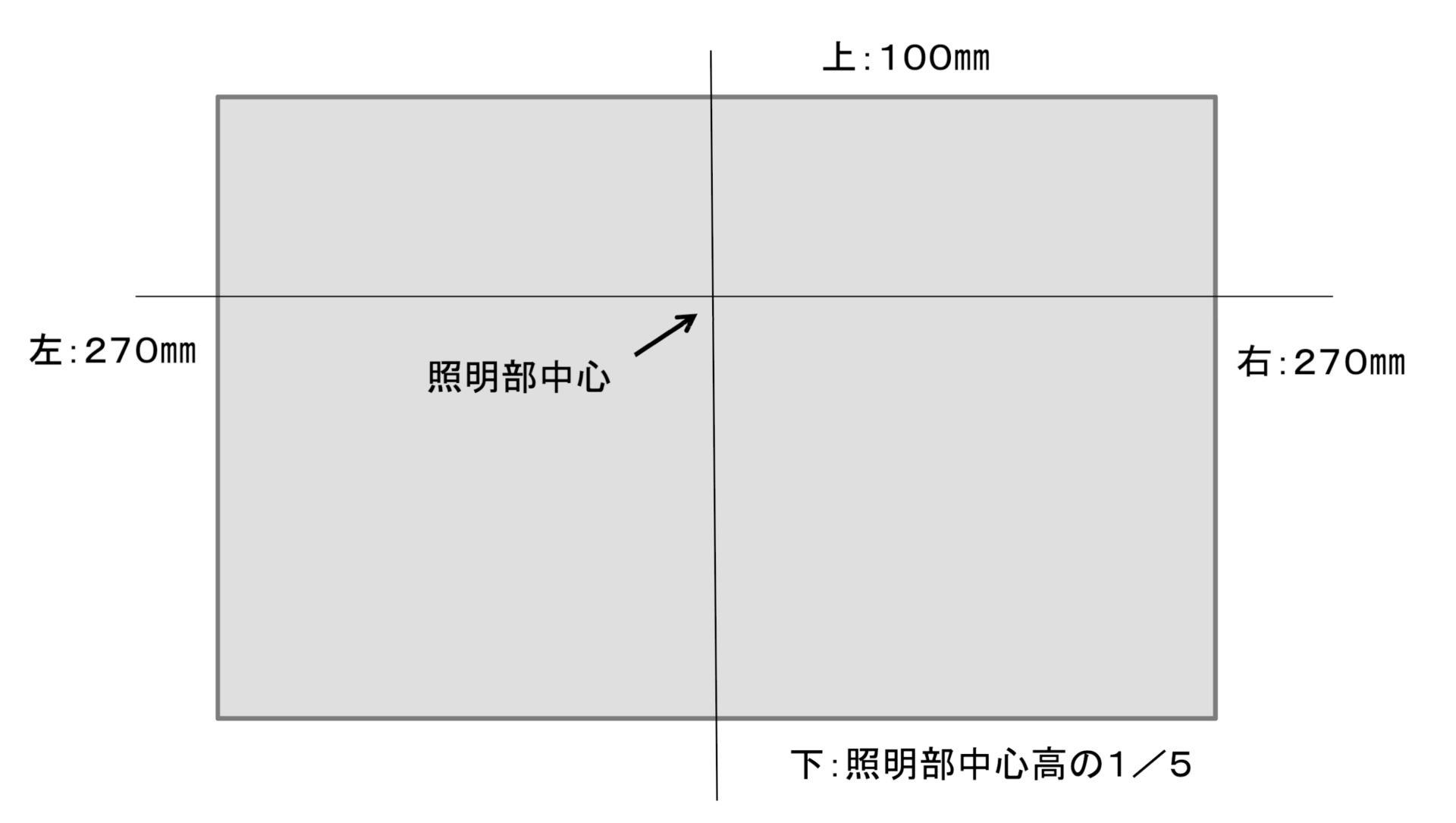

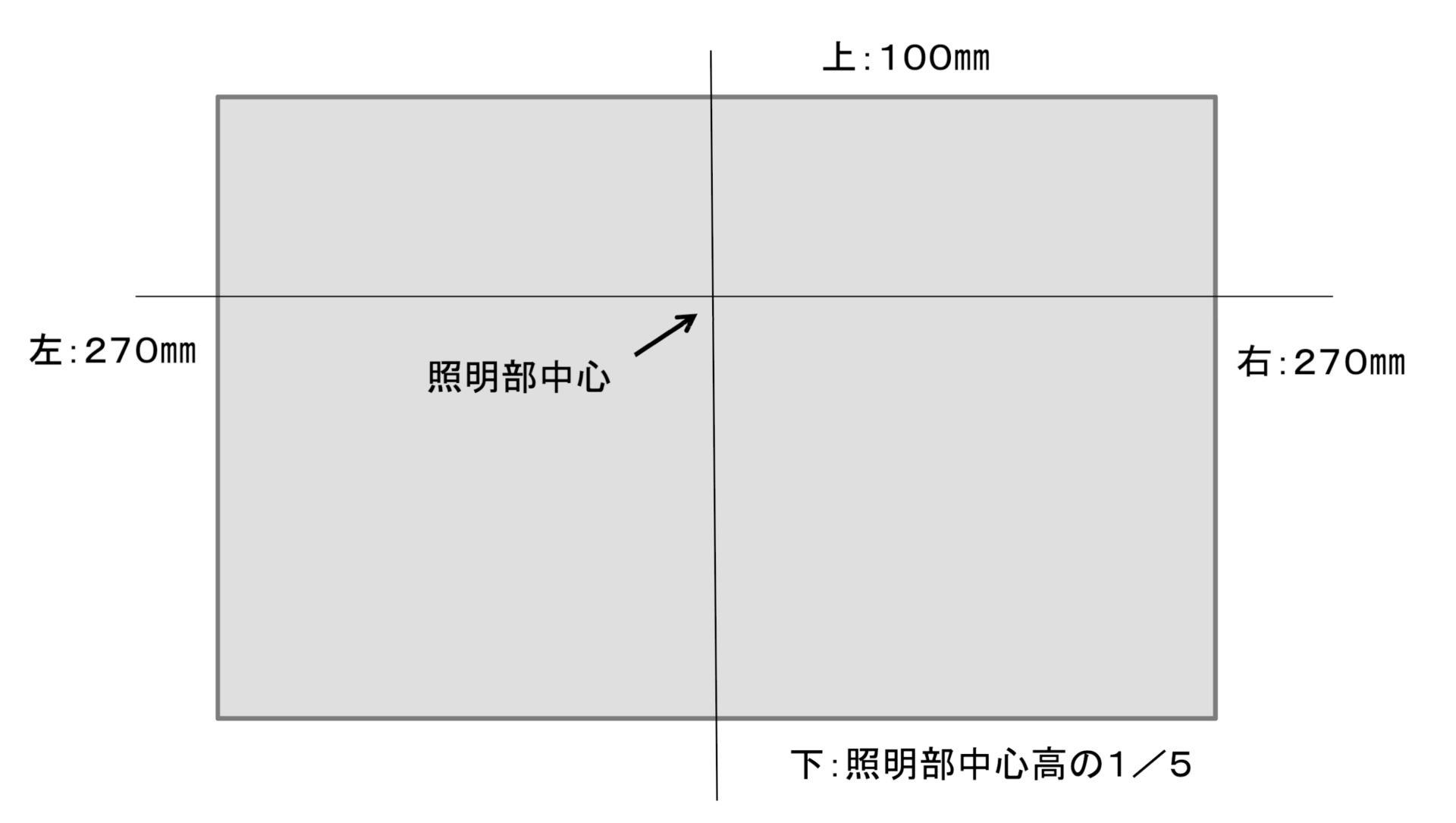

現行の車検基準では平成10年9月1日以降に作られた車はヘッドライト検査を「すれ違い前照灯」つまりロービームで行われるが、Fiat 500の場合は旧来通り「走行用前照灯」つまりハイビームで行われる。そして実際には光軸の検査はマルチテスター上の光学機械で測定されるが、仮想的には10m先の壁に描かれた下図の範囲に光軸の先端が収まっていればOKとなる。

このことは、ハイビームロービーム(訂正1)で問題となるカットラインがどうのエルボーがどうのという面倒なことをパスできるという利点がある。また、極端な場合、輸入したまま右側通行用のライトが付いていてもお構いなしとなる。(それでは対向車はえらい迷惑だが、、、ここでは触れない)

このことは、

ちなみに、上図で照明中心高はFiat 500では約60cmで。照明中心高から矩形底辺までは60cmx1/5=12cmとなり、矩形全体の大きさは高さ22cm、幅54cmとなる。10m先の「的」とはいえ、これは結構大きな範囲だ。ただし500のホイールベースが極端に短いため、燃料や運転者の重量配分でサスペンションが伸び縮みして簡単に光軸がズレてしまうことになるのは注意したい。(追加1)

ページの冒頭にあるようにこの記事は車検場での応急処置のためであり、上記追加1の理由から、車検前の整備において壁面等に照射して光軸の照射点を矩形範囲に収めるのに用いるのは難しいと考えられる。そもそも完全に平坦かつ水平な床面など見つけるのも不可能に近く、壁に照射した照明中心高が果たしてFIAT500のライトの高さ60cmと正対しているかどうかも怪しいわけで、どこまでも不正確でしかない。繰り返しになるが、ここでの説明はあくまでユーザー車検での「1日に3回のチャンス」(初回と再検査x2)で合格を目指すためのものである。(追加2)

車検場で

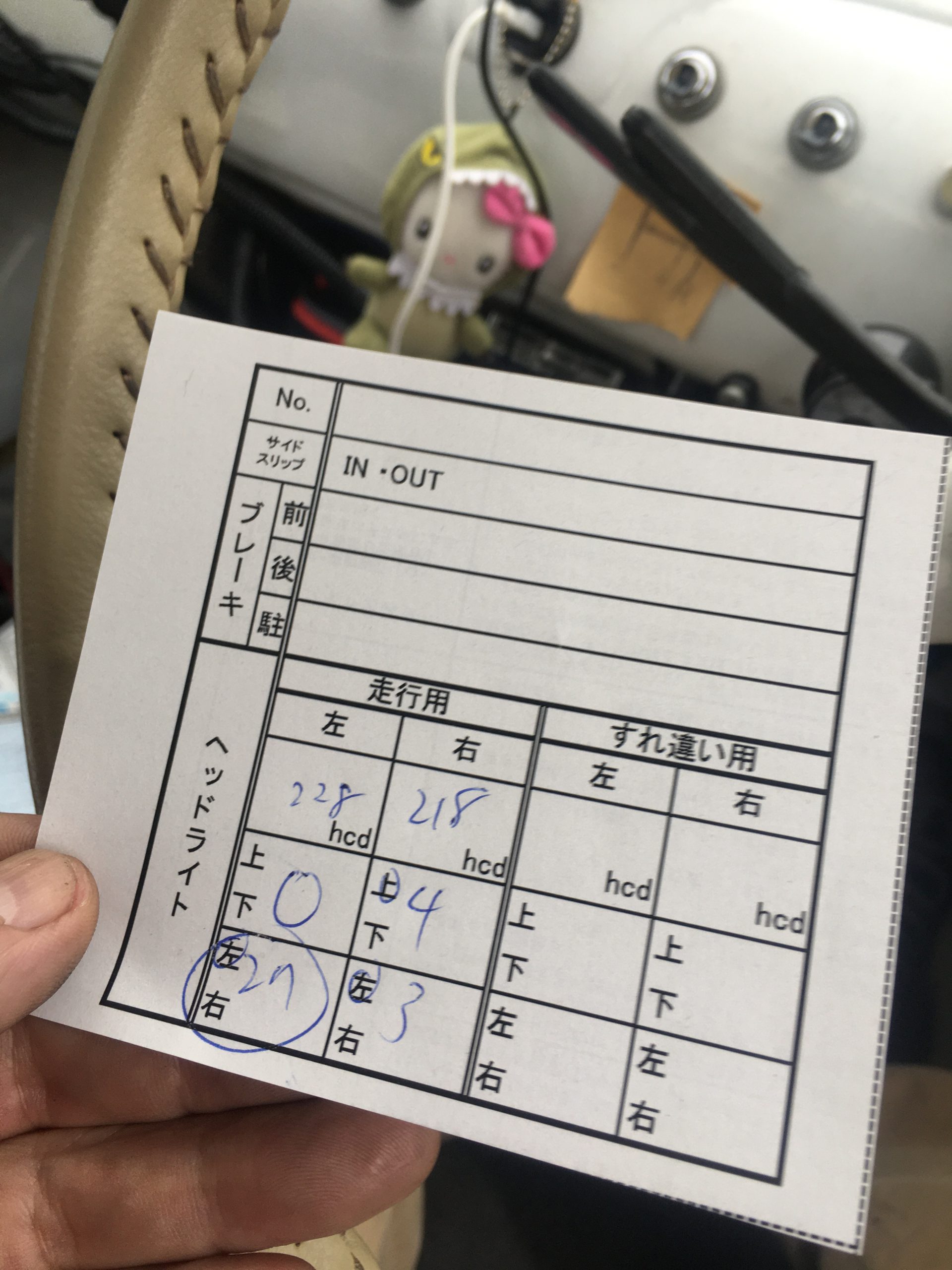

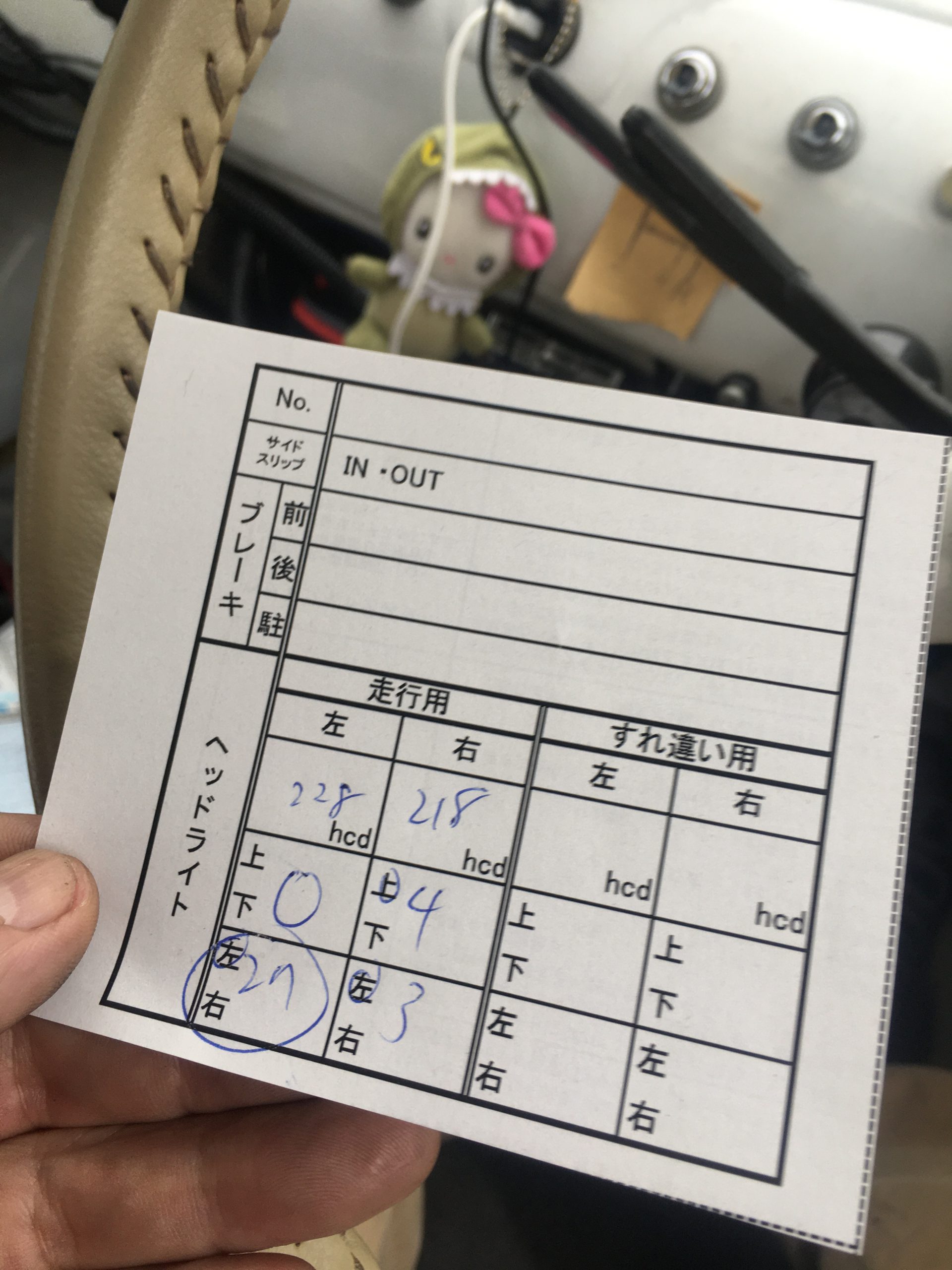

ユーザー車検で「前照灯」の光軸が規程より外れていて、検査に落っこちた場合には下のようなズレ具合を書いた紙がもらえる。

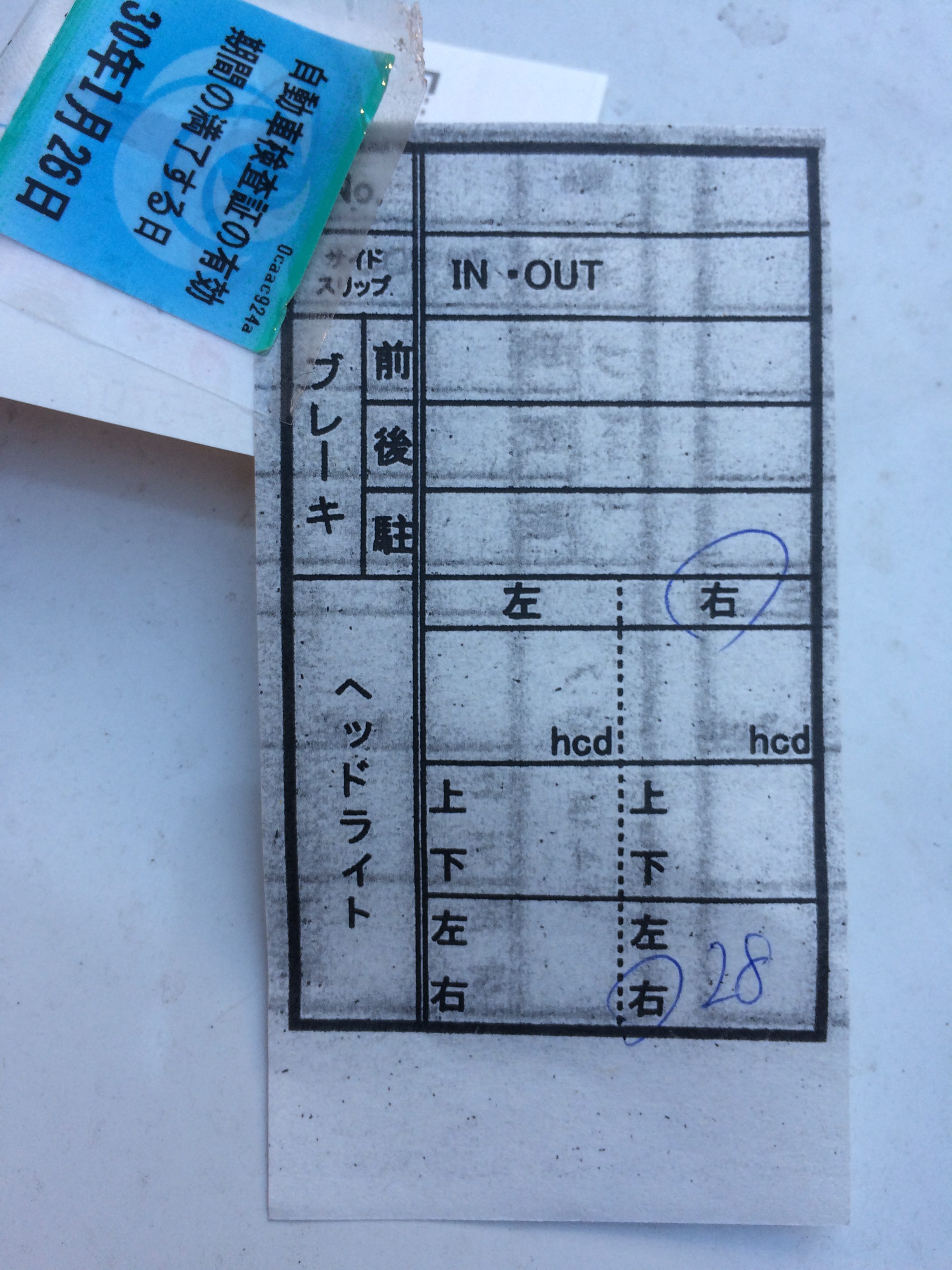

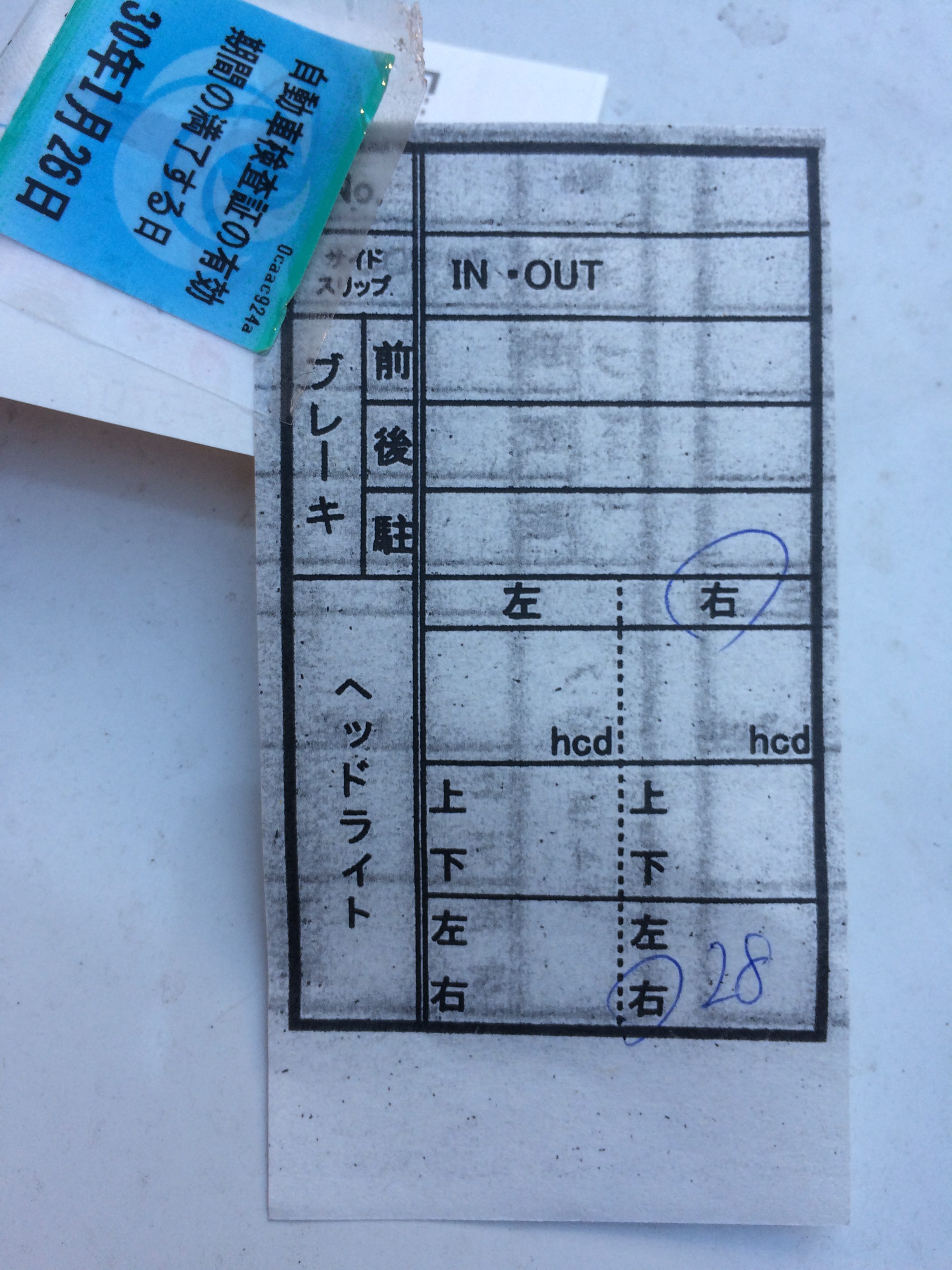

あるいは

時期や車検場によって形式は違うかもしれないが、京都陸運支局の場合、書かれている数値は、左右それぞれのライトについて「前方10mの位置における最高光度点の位置」がライトに正対する点「照明部中心」から上下左右にどれだけズレてを示している。(単位はcm)

あるいは

時期や車検場によって形式は違うかもしれないが、京都陸運支局の場合、書かれている数値は、左右それぞれのライトについて「前方10mの位置における最高光度点の位置」がライトに正対する点「照明部中心」から上下左右にどれだけズレてを示している。(単位はcm)

最初の写真では「左側のライトが左方向へ27cm」、2番めの写真では「右側のライトが右方向へ28cm」外れていることが書かれている。(いずれも基準矩形に「収まっていない」のでアウト)

以前は、ユーザー車検で落っこちても、適当に当てずぽうで調整してからコースに並び直して、その日のうちなら何度でも受け直すことができたが、今はスリーアウト退場となっている。つまり現場での調整は2回までしか許されないということ。Fiat 500購入以来、過去数回の車検では必ずと言っていいほど前照灯の光軸狂い(そして一度は光度不足も)で落ちた。その度に車検場の駐車場の端っこで壁に向かってライトを照らし、当てずっぽうで調整ネジを5回転させて、もし行き過ぎて落ちたらもらった紙の数値を考慮しながら反対にネジを回す、というやりかたで臨んだ。幸い、どの車検でも折返しの調整は必要なく再検査一発で受かってきたが、そんな幸運がそう何度も続かないだろう、と内心びくびくだった。

調整ネジの1回転がどれだけ光軸を移動させるかさえ判っていればかなり安心できる。特に、LEDランプがFiat500の古いヘッドライト内部の反射鏡やレンズと相性が悪く輝点が複数出たりして、民間自動車整備工場やテスター屋で調整してもらっても、車検場ではダメを食らう恐れがあり、せっかく光度の問題を克服したのに、車検の度に戦々恐々の状態は解消されないでいたから、この数値を憶えておくとユーザー車検を心穏やかに迎えるのに役立つと思う。

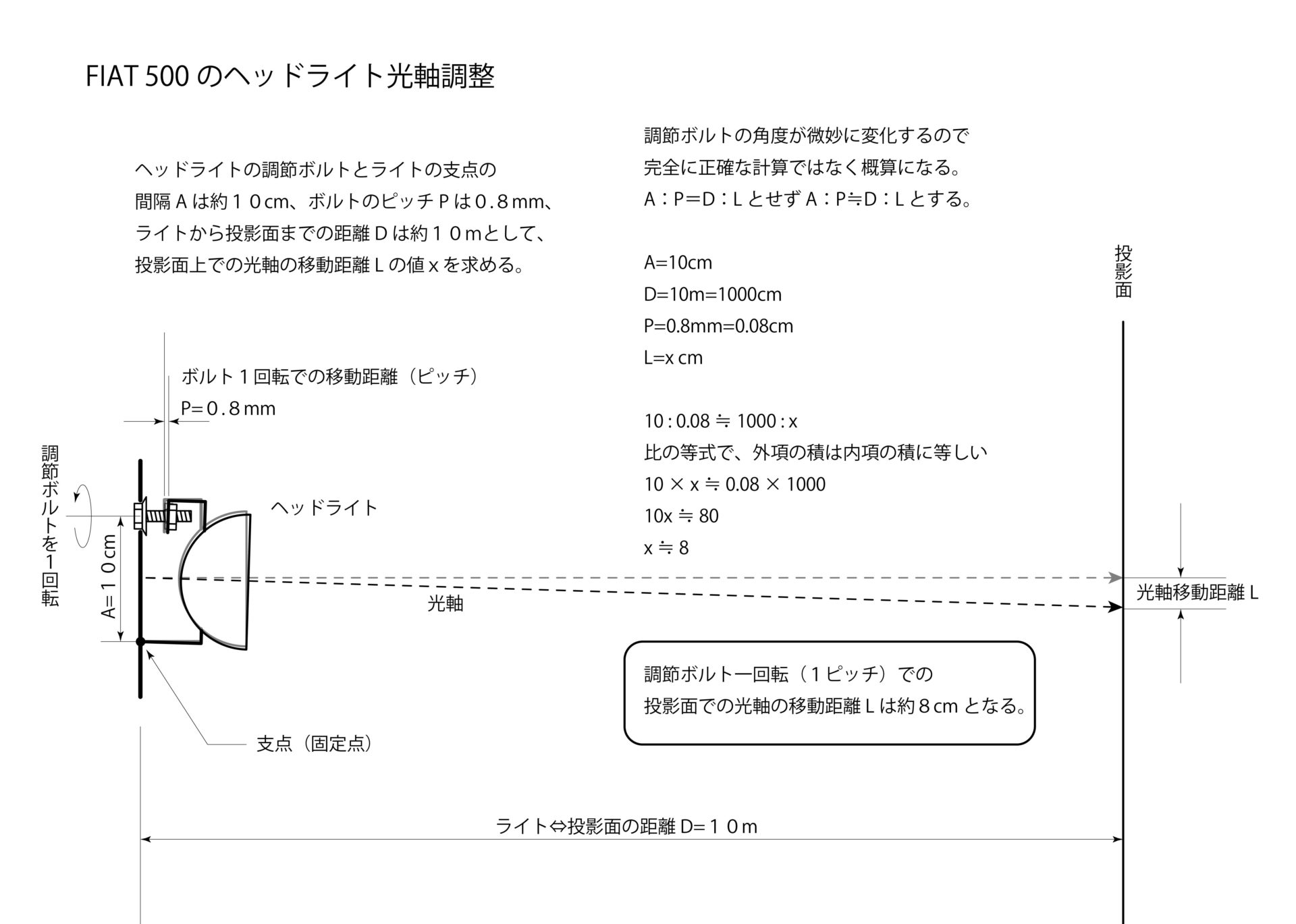

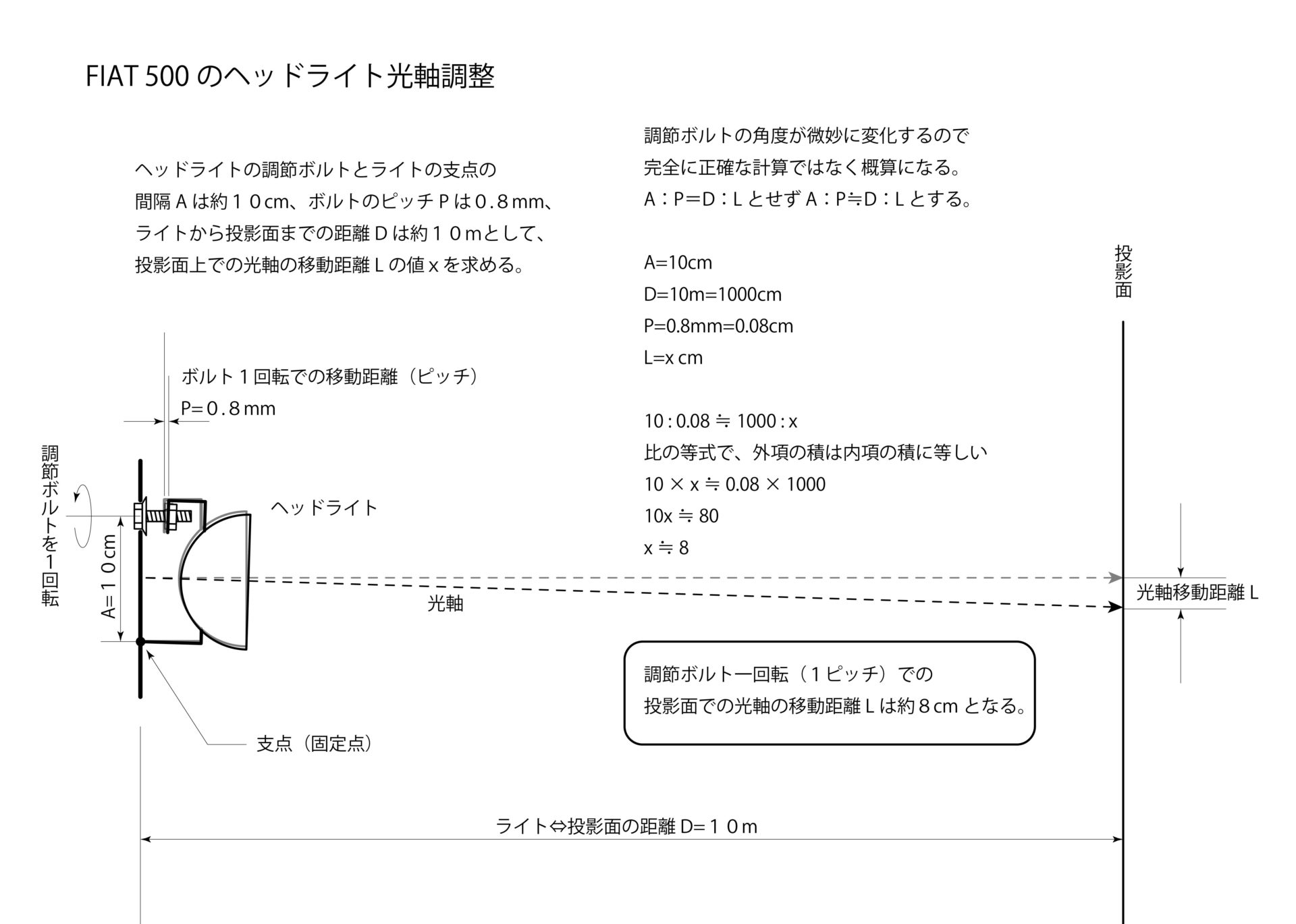

ヘッドライトの光軸調整ネジを1回転させたら、10m先の光軸の先端(最高光度点)が何センチ移動するかを確かめる。

ヘッドライトの固定部分(支点となるツメ)やネジのピッチを測定

測定値と計算

A)ヘッドライトの固定点(支点)⇔調整ネジの距離:10cm

D)ヘッドライト⇔測定面の距離:10m=1000cm

P)調整ネジのピッチ:0.8mm=0.08cm

L)測定面での光軸先端の移動距離:X cm

D)ヘッドライト⇔測定面の距離:10m=1000cm

P)調整ネジのピッチ:0.8mm=0.08cm

L)測定面での光軸先端の移動距離:X cm

ネジ1ピッチを底辺とそれに対向する支点Aを頂点とする三角形、および、最高光度点が壁面上を移動する軌跡を底辺とし、その両端とライトの位置を結んだ線が構成する三角形は「ほぼ相似*」なので、それぞれの三角形の高さ(あるいは底辺以外の長い辺)と底辺の比は下記のようになる。

A:P≒D:L

外項の積=内項の積、から

AL≒PD

数値を代入。(単位省略)

10xX≒0.08x1000

X≒80÷10=8

AL≒PD

数値を代入。(単位省略)

10xX≒0.08x1000

X≒80÷10=8

(*注)ただし、下図で見れば解るとおり、正確には「支点Aと調整ネジの頭を結ぶ線(あるいは支点Aと調整ネジを咥えているナットを結ぶ線)及びネジ上の1ピッチ分の距離」の二辺が構成する形は三角形ではなく扇形に近く、一方で「ライトと壁面上の移動前と移動後の最高光度点を結んでできるのは三角形なので、単純に二辺の比とその狭角が等しいから「外項の積は内項の積に等しい」とは言い切れない。ただし、前者の円弧≒ネジ1ピッチの距離と他の二辺の比が極端に大きいし、後者における最高光度点の壁面上の移動距離とライトから壁面の距離の比も同様に大きいので、これらをほぼ相似であると見做しても差し支えないと考える。

結論

上の計算から、Fiat 500のヘッドライト調整ネジを1回転させると、10m先にある壁面上での最高光度点の移動距離は8cmとなる。

(当てずっぽうの5回転は、つまり40cm移動ということになり、左右27cmで幅54cmの矩形の中にはなんとか収まっていたようだ。合格したら計測数値の紙はもらえないので判らないけど、、、まあ、闇雲にやったわりには結果オーライだった。)

(訂正1)2021/07/24、(追加)2021/07/24

(追加2)2024/01/26

by Okapon