最初に、「ウインカー」と「ウィンカー」という微妙な違いで検索に引っかからないことがあるので、わざわざ表記しておく。本項では「ウインカー」を採用する。(自分自身は「ウィンカー」派なのだが、世間やこのWiki内ではそれは少数派のようなので、、、)

さて、中古車としてウチにきたときから、ウィンカーのキャンセラーは機能していなかった。昔、三菱のジープに乗っていたときキャンセラーが付いてなかったので、古いクルマは元からそんなもんだろうと思っていた。あるとき、ひょんな事からチンクにはちゃんとキャンセラーが付いていることを知り、そんじゃ直してやろうということになった。以来3年半、普通に機能しているのでこの修理はひとまず成功していると言えるのではないか、、、(それ以前に、コラムスイッチの別の部分が壊れてきたので、近々交換する予定。ただし修理部分はコラムスイッチではなく、ハンドル側なので再改造の必要はない)

以下の記事は、以前に筆者の個人ブログに投稿したものに加筆した。(写真や動画はそこからのリンクになっている)

修理工程

ホーンボタンの取り外し

意外とこれが判りにくいので書いておく。

- 金属ヘラをメッキリングの縁から差し込む

- リングが浮いたらマイナスドライバーをを差し込み、こじる

- あとはボタンを引き抜くだけ

- ちなみに、ホーンボタンを元の位置に戻すときは、出っ張っているリテイナースプリングをマイナスドライバーなどで押し込みながら、縁から内側へ落とし込む。

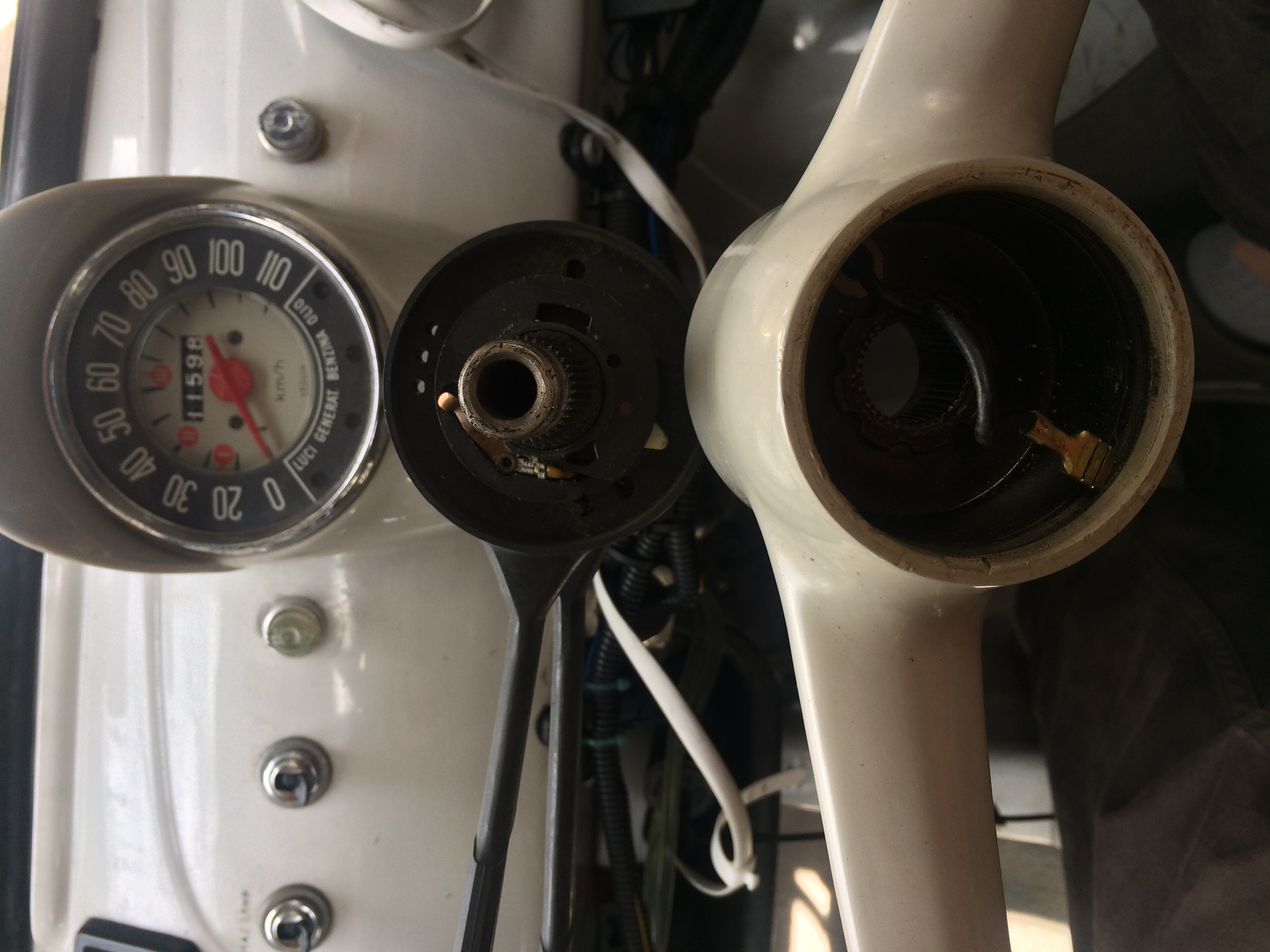

ステアリングホイールをコラムから抜く

- ホーンボタンの下から大きいナットが露出するのでこれを取り外す。(ステアリングホイールと前輪の方向整合に注意)

- スプラインが固着していると、ハンドルを無理に引っ張った拍子に、勢いよく外れたホイールで前歯を折る恐れあり。クッションなどを胸に当てがい、顎がハンドルの上にクリアしている状態で、裏側から手前に向かって両手のひらで叩くと安全に外せる。

キャンセラー機構

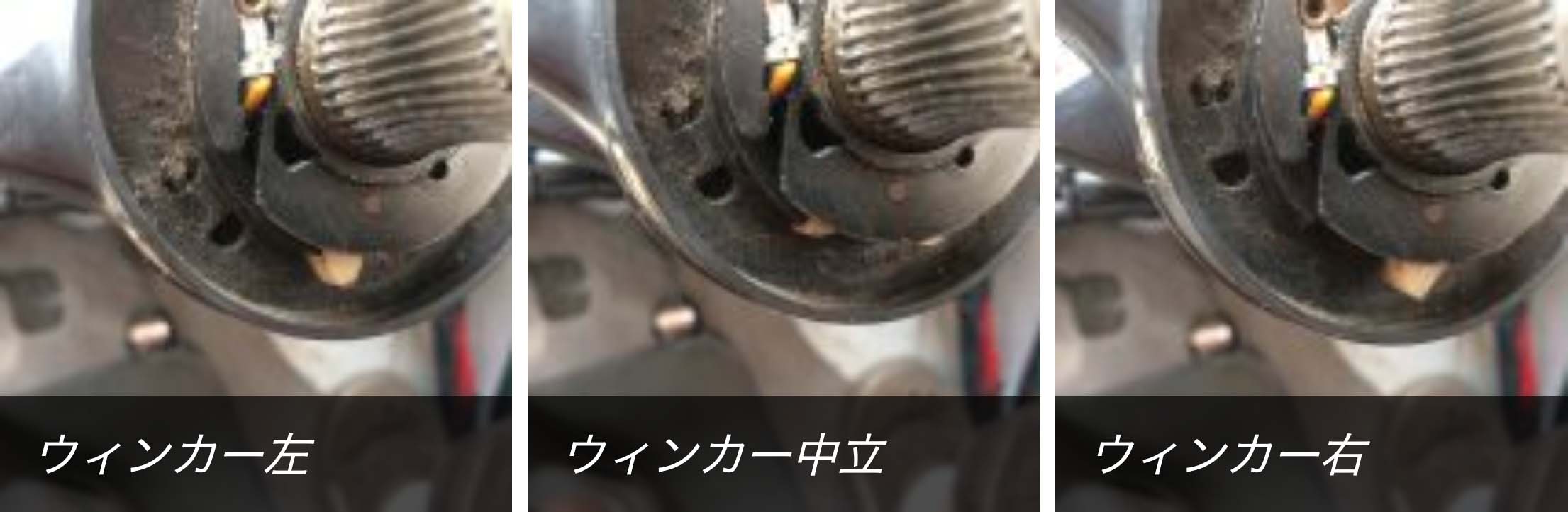

- この状態のままで、スイッチを分解するまでもなくキャンセル機構が露出している。キャンセラーのラチェット(下の写真の白い突起)を押すための、ステアリングホイールハブの裏側に在るべき2本のピンが折れてなくなっていた。何でこんな所が折れるのか、、、

- ラチェットの爪はこの時は白だったが、黒いプラスチック製のものもある。機能・形状は同じ。ステアリングホイールをある程度回すと、本来ならピンが爪を蹴り飛ばしてウインカーのスイッチを切ることになっている。

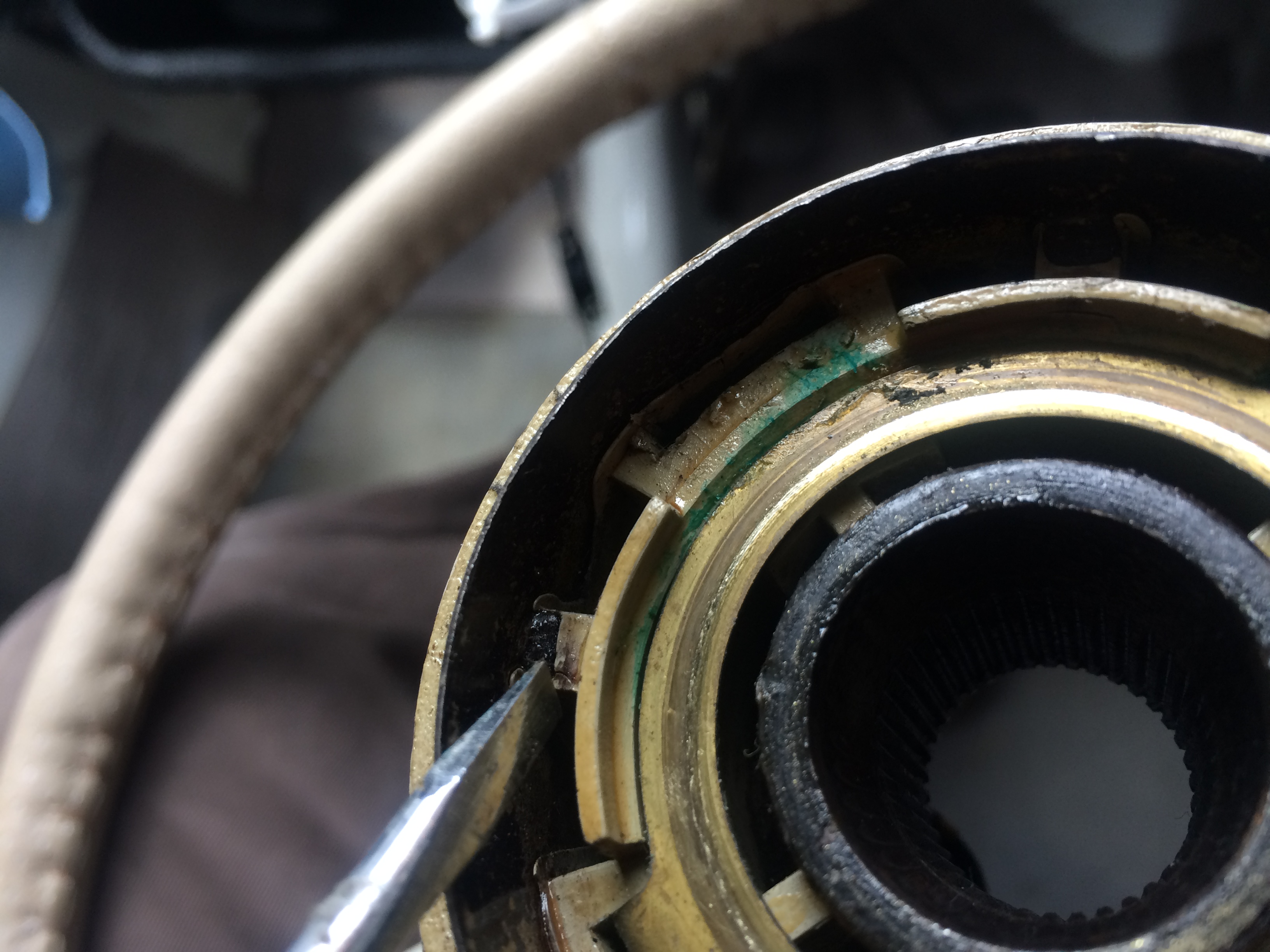

- ステアリングホイールはベークライトか何かの樹脂だが、ハブ部分は鉄やアルミダイキャストなどの部品が嵌合してある。件のピンはダイキャストで一体成型で作られていたようで、破断したピンの四角い断面が一つは黒く、もう一つは銀色にに見えている。アルミ鋳物は強度がないから組み付けや使い方が荒いと折れる可能性はあるだろう。鋳物だから最初から鬆(す)がはいっていたのかもしれない。(ドライバーの先が示す黒く四角い部分がピンの折れた断面)

いよいよ修理

- 機能復活には、折れた部分に代わりのピンを2本立ててやれば良い。元のピンが在った位置に3mmの穴をあけて、硬くて錆びにくいコンクリート釘の頭を切ったものを打ち込んでやった。

- ピンの長さはハンドルの種類や形状に依って現物合わせするしかない。長過ぎるとウインカースイッチに干渉するし、短いとラチェットの爪に届かない。(長めに作って取り付けてからディスクグラインダーや金鋸で調整すると良い)

- 外したものを再度組み付けて終了。たったこれだけのこと。キャンセリング機能も戻った。めでたしめでたし。(注意!ステアリングホイールを外す前に確かめておいた、前輪とハンドルの方向を合わせるようにスプラインに嵌め込むこと。ナットの締め付けトルクは4〜5kgfm)

by Okapon