トップ >

キャプボカテゴリ概要 >

キャプチャーボードの基礎知識 >

キャプチャーボードのラグを回避する方法 / 2019年06月17日 (月) 04時14分34秒

キャプチャーボードで必ず発生する遅延。その回避方法を紹介

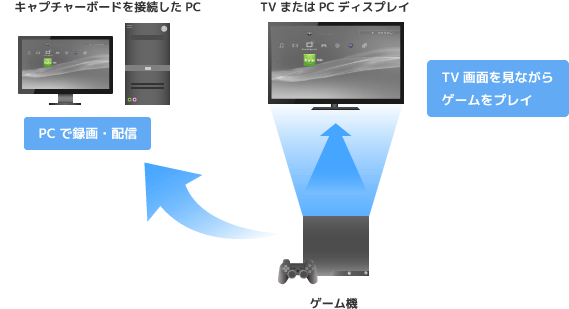

- このページでは、キャプチャーボードが原因で発生するラグ(遅延)を回避する方法について解説しています。TVまたはPCディスプレイを用意して対策します。基本的に、TVまたはPCディスプレイを別途用意することを前提とした解説なので、注意してください。

目次

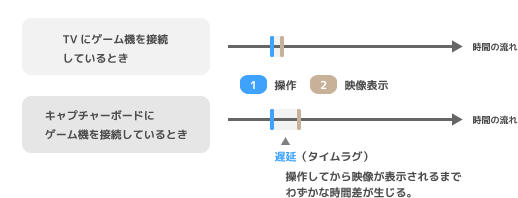

ラグとは

- まずはラグについて意味を確認しておきましょう。ここでいうラグ(タイムラグ、遅延)とは、コントローラーで操作をしてから、その操作を反映した映像が表示されるまでの時間差のことをいいます。キャプチャーボードにゲーム機を接続してPCでプレイする場合、ラグが必ず発生します。

- キャプチャーボードでラグが発生すると、思いどおりにゲームをプレイできなくなることがあります。たとえば、シューティングゲームで敵からの攻撃を避ける操作をしたとしましょう。しかし、攻撃を避ける映像が実際に表示されまでに時間がかかるわけです。また逆にいえば、現在見ている映像は少しまえに操作したときの、過去の映像なのです。そうするとリアルタイムでゲームを操作するのが困難になります。

- なお、ライブ配信自体のラグについては、以下のページをご覧ください。

ライブ配信のラグ(遅延)を減らす方法

▲画面の上へ

ライブ配信のラグ(遅延)を減らす方法

▲画面の上へ

ラグ対策が必要か調べておく

- ラグ対策の必要性があるのは基本的に、(1)キャプチャーボードがハードウェアエンコードである、(2)キャプチャーボードが遅延軽減機能を搭載していない、(3)すばやい操作が必要なゲームである、のいずれかに該当する場合です。下表をご覧ください。

ハードウェアエンコードの製品の場合

- ハードウェアエンコードの製品は、基本的にラグ対策が必須です。ただし、ラグ軽減機能を搭載している製品の場合は、この限りではありません。また、かりに同機能を搭載していない場合であっても、パススルー出力(後述)という機能に対応していれば簡単に対処できます。

- ハードウェアエンコードの製品の場合、ラグ軽減機能、またはパススルー出力機能のいずれかを搭載していることがほとんどです。どちらの機能も搭載していないハードウェアエンコードの製品は、すでに過去のものとなっています。

ソフトウェアエンコードの製品の場合

- ソフトウェアエンコードのキャプチャーボードの場合、ラグを妥協できるかどうかは最終的に人それぞれです。ソフトウェアエンコードの製品を使用する場合は、必ずしも以下の解説を読まなくてもかまいません。いったん自分でキャプチャーボードにゲーム機をつないでプレイしてみて、ラグがあると感じた場合に解説を読んでみてください。

- 参考までに、下記動画はソフトウェアエンコードであるCV710のラグについて検証したものです。

▲画面の上へ

TVまたはPCディスプレイが別途必要

- このページではいくつかのラグ対策の方法を掲載していますが、共通して最低限用意するものはTVまたはPCディスプレイです。ノートPCの場合であれば、TVまたはPCディスプレイを用意しましょう。デスクトップPCの場合は、TVを用意するか、または現在使用しているPCディスプレイとは別に、もう1台PCディスプレイを用意します。

TVの種類

- 用意するTVは、ふだんゲームプレイで使っているものでかまいません。ただ、液晶TVの場合、TV内部の映像処理によりキャプチャーボードとは無関係に遅延が発生しています。遅延のなさという観点からいえば、ブラウン管TVがベストではあります。ブラウン管TVの場合、遅延は事実上0だからです。しかし、現在ブラウン管TVを持っている人は少ないでしょう。

- かりに液晶TVを使用する場合は、TV側で「ゲームモード」「ゲームダイレクトモード」「スルーモード」などのモードに設定します。そうすれば、TV側の遅延を減少させることができます。ただ、そのようなモードが搭載されていないTVであっても、ふだん違和感なくゲームをできているのであれば問題ありません。

TVの代わりにPCディスプレイでも可能

- TVの代わりにPCディスプレイ(PCモニター)も使えます。PCディスプレイの遅延は、液晶TVよりも小さいため、少しでも遅延の少ない環境でゲームをしたいならPCディスプレイを使うのもありです。

▲画面の上へ

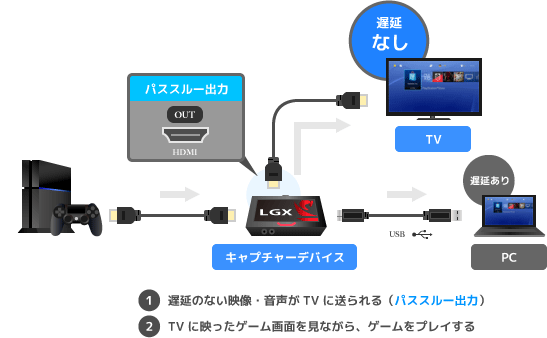

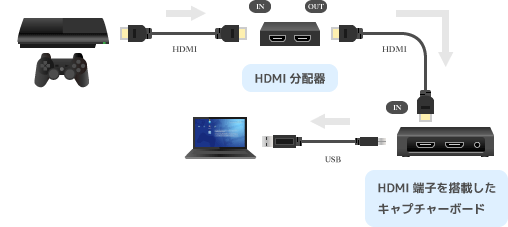

パススルー機能を使う方法

- ラグ対策の方法は複数ありますが、もっとも無難なのはキャプチャーボードのパススルー出力機能を使う方法です。簡単にラグ対策できるうえに、よけいな費用がかかりません。下図のようにHDMIケーブルを接続し、TVを見ながらゲームをプレイします。そして、PCのほうで録画・ライブ配信を行うというかたちです。

- そこで、これから購入しようとしている製品、あるいは自分が購入した製品に、同機能があるか最初に確認してください。同機能を搭載したキャプチャーボードを購入するのが、もっとも合理的な方法となります。詳しい使い方については、下記ページをご覧ください。

パススルー出力機能の使い方

パススルー出力機能の使い方を参照

▲画面の上へ

パススルー機能がない場合の方法

- では、キャプチャーボードにパススルー出力機能が搭載されていない場合、どのようにしてラグ対策すればよいのでしょうか。結論から書くと、ゲーム画面・ゲーム音声を、キャプチャーボードとTVの双方に分配出力させればよいのです。具体的には3通りあります。

分配器を使用するやり方

- 分配器(スプリッタ)とよばれるものを使用して、ゲーム機の映像・音声をPCとTVの双方に分配する方法です。キャプチャーボードが搭載する入力端子の種類を問わず採用できる方法です。たとえば、ゲーム機とキャプチャーボードをHDMIで接続しているのであれば、HDMI分配器を購入します。

▲ここでは「

AstroAI 4K HDMI 分配器 スプリッター 1入力2出力 」(リンク先 : Amazon)を使用しています。

」(リンク先 : Amazon)を使用しています。

こちら

こちらを参照

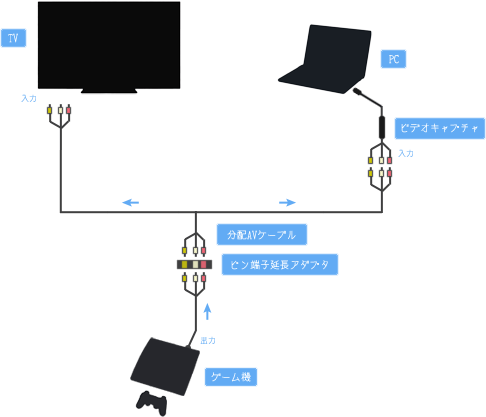

分配ケーブルを使用するやり方

- 分配ケーブルとよばれるものを使用して、ゲーム機の映像・音声をPCとTVの双方に分配する方法です。キャプチャーボードがコンポジット端子またはS端子を搭載している場合に採用できる方法です。たとえば、GV-USB2などHDMI端子を搭載していない製品の場合です。

- この方法のメリットは、とてもシンプルにラグ対策できる点です。デメリットは映像・音声信号をそれぞれ分岐させるので、画質・音質が劣化する(画面は少し暗くなる)点です。

こちら

こちらを参照

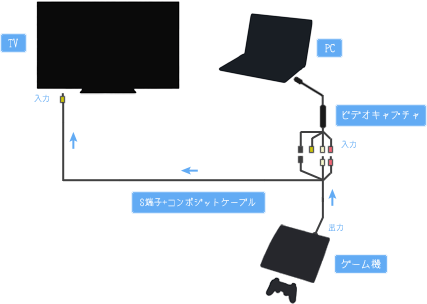

S端子+コンポジットケーブルを使用するやり方

- S端子とコンポジット端子の両方を備えているケーブルを使用する方法です。キャプチャーボードがコンポジット端子またはS端子を搭載している場合に採用できる方法です。

- この方法のメリットは、簡単で金銭的な負担が少なくすむ点です。他方デメリットは、TVからはゲーム音を聞くことができず、PCから音を聞くことになる点です。かりにTVからゲーム音を聞こうとすれば、分配ケーブルなどを追加する必要があります。

こちら

こちらを参照

▲画面の上へ

関連ページ

▲画面の上へ

最終更新:2019年06月17日 04:14