三

フェイトが待機を命ぜられている場所は、デュンケル教会の西側の小川をへだてた高台の上である。そこはポルタヴァの町から西側に三分の二哩ほど進んだところにあり、町の南側のほとんどを見渡せる場所でもあった。そこにはサウル・カダフ元帥の総司令部も置かれており、西から東へ延べ六哩にも及ぶ前線からひっきりなしに伝令の騎馬が行き来していた。

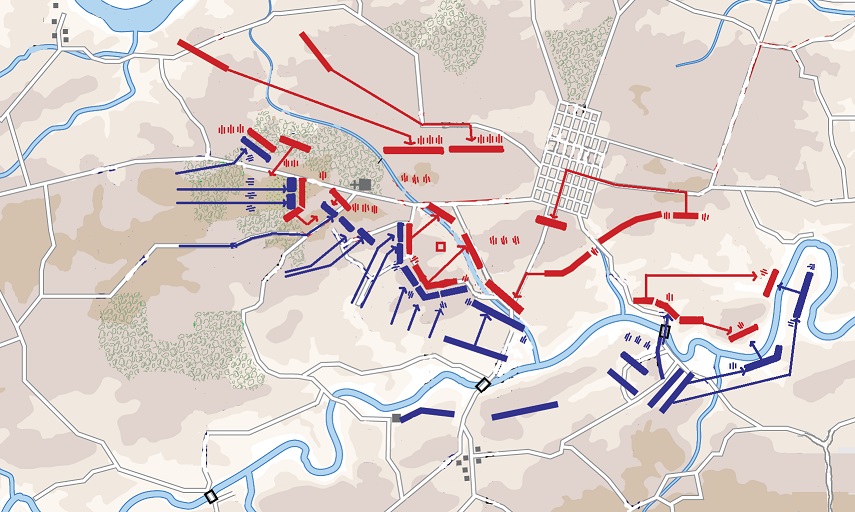

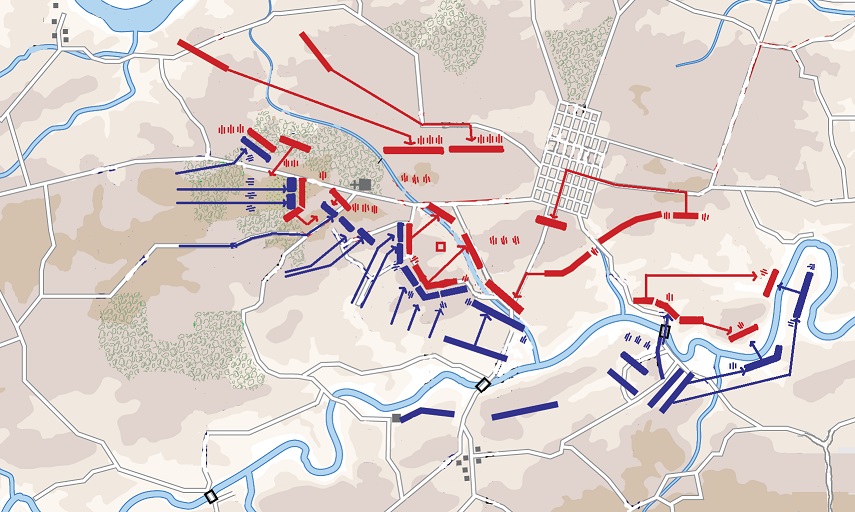

午前中の帝國軍右翼の第8軍団へのラグナル軍の猛攻をしのいだ直後に、南西の森の向こう側に展開していたゴーラ軍はヴェストラ大将軍直轄の軍団が、東にむかって移動を開始した。その軍団は帝國軍の砲兵の射程の外ぎりぎりを横隊を組んで移動し、帝國軍中央の第26旅団が配置されている高台の下に三列横隊で展開したのであった。

ゴーラ軍は重機装甲と戦列歩兵からなる軍団を第一線に展開させ、第二線と第三線に軽機装甲と胸甲騎兵かなる軍団を配置している。どうやら、第一線の軍団で第26旅団の防御陣地を突破し、そこに開けた穴から後続の騎兵集団を突入させるつもりらしい。そのゴーラ軍の左右に、帝國軍に左右から攻撃を受けないようにラグナル軍が戦列を並べている。東側には、ポルタヴァ川にかかる中央の橋のすぐ前に配置されていた1個旅団、西側には、午前中に第15旅団に攻撃をしかけた2個旅団を含む4個旅団。フェイトがざっと見たところでは、連合軍は2万人を下ることはなく、第15、第26旅団を主力とした第7軍団の二倍以上もの兵力を集中させたように見える。

再度フェイトがサウル・カダフ元帥の方を振り返ると、彼は最左翼に配置した第9、第10機甲騎兵旅団と、第12軍団に伝令を送り出した後であった。総司令部の幕僚達は、忙しそうに振舞っていても動揺した様子は見受けられない。つまり今この瞬間の危機もまた、サウル・カダフ元帥の想定のうちなのであろう。

ゴーラ軍が前線に投入され、ポルタヴァ川の南側に拘置されているラグナル王直属の近衛軍団が橋を渡る様子を見せないでいるのを見て、サウル・カダフ元帥は総参謀長に向かって「(連合軍は)一手早まった。これで彼らは(勝利を)失った」と語ったとされる。ただし戦後本人はそう語ったと公言したことは一度としてなく、よくある戦場神話の一つとして扱われている。この戦いの最後までサウル・カダフの近くで戦場を観察していたフェイトは、この言葉については何もコメントを残してはいない。

第5刻半過ぎ、帝國軍中央に連合軍の切り札ともいうべきヴェストラ大将軍のゴーラ軍団が投入され、さらに連合軍左翼のオルカス将軍とサンダゲル将軍の軍団と、新たに戦場に投入されたラグナル王国近衛軍団のユクナ将軍の旅団の、合計12個旅団が帝國軍の第7、第8軍団に対して攻撃を開始した。

西側からオルカス将軍の軍団、カウナス旅団1300名が第29旅団に、ヴィリニュス旅団900名とラドヴィリシュキス旅団1300名が第27旅団に対し正面から攻撃をしかけ、その攻撃を、左翼全ての野砲をかき集めて編成された集成4個大隊が砲撃を行うことで、またバランガ旅団1500名がライ麦畑南の森を抜けて、畑の南側から攻撃を行うことで支援する。

サンダゲル将軍の軍団は、朝方に第15旅団を攻撃したパネヴェジ旅団とケダイネイ旅団の合計3400名がデュンケル教会に向けて突進し、その東側をこれまで拘置されていたアリートゥス旅団とマリヤーンボレ旅団の合計3200名が、高配の上の道路沿いに展開している第15旅団を攻撃する。

ヴェストラ大将軍の軍団は、まずカールスボルグ将軍の歩兵を主力とする軍団5400名が第26旅団のこもる陣地への進撃路を開き、続いてブロリン将軍の騎兵を主力とする軍団2800騎が第26旅団を突破し、帝國軍後方へ向けて突進する。

ユクナ将軍の旅団2500名は、第26旅団東側の小川を渡河し、ポルタヴァの町に向けて北へと突進する。

これらの攻撃が全てとはいわずとも半分も成功すれば、中央の第7軍団は両翼から包囲されて壊走し、帝國軍の分断に成功できる、というのがベングンド参謀の判断であった。

第5刻三分之四過ぎ、まず西の森から抜け出たカウナス旅団が銃兵を前列に配置して横隊を組み、同じく森から出てきた第29旅団と射撃戦に入った。全ての歩兵が燧発式小銃を装備している第29旅団に対して、カウナス旅団の歩兵のうち銃兵は全体の半数ほどである。しかも装備している小銃は火縄式であり、横隊の密度と射撃速度で劣位にあった。だがカウナス旅団長は、盾を構えた重機装甲の散兵線を構築してこれを即席の堡塁代わりとし、少なくない損害を受けつつも帝國軍に対し一歩も引かずに射撃戦を行ったのである。

次に森から出たヴィリニュス旅団とラドヴィリシュキス旅団が、野砲34門の支援を受けつつライ麦畑へと突入し、第30旅団と交代して展開している第27旅団の第80、第81連隊と交戦に入った。第27旅団長のアドニス・シリヤスクス・アキレイウス准将は、あえて旅団に横隊を組ませず、午前中の戦闘で擱坐した機装甲の後ろに各連隊の歩兵を配置して、ラグナル軍の砲撃をやり過ごした。そして、ヴィリニュス旅団とラドヴィリシュキス旅団の歩兵と機装甲がライ麦畑へと突入し砲撃が止んだところで、各連隊の擲弾兵中隊と旅団選抜擲弾兵大隊の猟兵合計760名で散兵線を構築し、その装備する施条式燧発銃で制圧射撃を行った。1分間に3発もの速度で射撃する帝國軍猟兵の火力に、重機装甲のまばらな横隊しか組めないでいるラグナル軍は、次々と歩兵が打ち倒されていった。しかも、ラグナル軍が攻撃準備を行っている間に、ライ麦畑北東の高地に展開していた砲兵大隊が配置転換を行っており、第27旅団の右翼に2個大隊19門の野砲が布置されておりライ麦畑に突入したラグナル軍を側面から砲撃したのである。

ヴィリニュス旅団とラドヴィリシュキス旅団は、第27旅団まであと60呎のところまで近づいたものの、擲弾兵や猟兵と交代するように横隊を組んだ戦列歩兵の一斉射撃によってそれ以上前進することもできず、擱坐した機装甲を盾に散発的な射撃で対抗するしかできないでいた。また、帝國軍の歩兵戦列を突破するべき重機装甲も、側面からの砲撃で隊列を崩され、ばらばらに突入しようとしては、中隊単位で投入される帝國軍の「青の三」の槍衾に阻まれ下がらざるを得なかったのである。

この膠着した状態を打破する事を期待されていたバランガ旅団は、ライ麦畑南側の森の中の道路を縦隊で前進し、正午過ぎに森を抜けて高台の上で横隊を組むに至った。この時バランガ将軍は、道路を進んだ先の坂下に第30旅団が横隊を組み待機しているのを発見した旨、斥候からの報告を受けている。彼は、当初の計画通りにライ麦畑へと進撃するか、前方の第30旅団を攻撃するかの判断を迫られた。

ライ麦畑へと進むならば、一度今いる高台から下りて、また高台の上にあるライ麦畑へと傾斜を駆け上らねばならない。当然、第30旅団はバランカ旅団の側面を攻撃するべく前進してくるであろう。今バランカ旅団は1500名の兵士しかいないのに対し、第30旅団にはまだ2300名もの兵士が残っている様子である。当然、旅団を分割するという選択肢はない。ただでさえ数で負け、装備で劣っているのに、むざむざ損害を増やすわけにはゆかない。

バランガ将軍は、ライ麦畑での戦闘がこう着状態にある事を確認した上で、まず第30旅団を攻撃して後退させ、隣のサンダゲル軍団のパネヴェジ旅団とケダイネイ旅団と交代してからライ麦畑を東側から攻撃する事を決心した。坂の上からの射撃戦となれば、数で劣る自分の旅団であっても敵を圧倒できるであろうし、またデュンケル教会に向けて前進中の2個旅団が戦闘加入すれば、数で圧倒できるはずだからである。

旅団長の決心にともなって道路沿いに前進を始めた旅団の後方の森から、第27旅団第79戦列歩兵連隊1100名が現れ、バランガ旅団を第30旅団とともに挟撃する態勢を整えたのは、旅団が前進を開始してからわずか15分後の事であった。

第27旅団長のシリヤスクス・アキレイウス准将は、サウル・カダフ元帥の下で独立親衛第7選抜混成連隊長として各地を転戦後、昇進して連隊の第1歩兵大隊を基幹として第27旅団を編成し、旅団長に昇任している。親衛選抜歩兵を基幹として編成されただけあって第27旅団は、皇族旅団長の下で高い団結力と優れた錬度を誇る第7軍団最精鋭旅団として、この対

ゴーラ帝国戦争で常に赫々たる武勲を挙げてきた優秀部隊であった。

シリヤスクス・アキレイウス准将は、第79連隊に対して、ライ麦畑南側森の窪地に身を潜めさせ、高台の道路を進撃してくるラグナル軍をやり過ごし、敵が森を出て攻撃前進に移ったところをその側面もしくは後方から攻撃するように、と、命じておいたのである。第79連隊はその命令を完璧に遂行し、バランガ旅団が第30旅団に対して攻撃前進に出たところを見計らって森の中で横隊戦列を組み、その後方へと襲い掛かったのであった。

この攻撃はバランガ旅団にとって致命的であった。前方の第30旅団に対して意識を集中していた旅団は、第79連隊の攻撃が行われるまでその存在に気がつかなかったのである。そして、最初の一斉射撃を受けた旅団は恐慌状態に陥り、坂下から駆け上がって攻撃をしかけてきた第30旅団を防ぐこともままならず、唯一開けているように見えた南側の小路に向かって壊走し、そのまま南のポルタヴァ水路に向けて逃げ去ったのであった。

第30旅団と第79連隊は、壊走するバランガ旅団を追撃する事はせず、第30旅団は態勢を立て直し、第79連隊はオルカス軍団の砲兵陣地を南側から攻撃するべく、バランガ旅団が進撃してきた道路を逆に伝って森を西へと移動した。

バランガ旅団が壊走した第6半刻頃、パネヴェジ旅団とケダイネイ旅団は、デュンケル教会南の高台に構築された第7軍団の野砲3個大隊が布置された堡塁に射すくめられ、前進も後退もままならぬまま傾斜や擱坐した機装甲の影に身を潜めている有様であった。堡塁には12斤野砲と6斤野砲が合計で29門が配備されており、特に12斤野砲の散弾は約1500呎で歩兵に致命傷を与えられ、球弾は約3000フィートで重機装甲の正面装甲を貫通可能であった。重機装甲のあまりの損害に、パネヴェジ将軍もケダイネイ将軍も、重機装甲の横隊を散らして各個に堡塁に突入させようとしたが、高地を下から駆け上るともなれば、3000呎の距離はあまりにも遠かったのである。

そして、バランガ旅団が帝國軍の挟撃を受けて徹底的に打ちのめされ、両旅団の西側を身一つで逃げてゆくのを見た兵士らは、そのままパニックが伝染したかのように戦列を崩し、武器を捨ててわれ先にとポルタヴァ水路のある南へ向けて逃げ出したのであった。

すこし時間はさかのぼり第6刻頃、攻勢に出たラグナル軍右翼のユクナ旅団は、ポルタヴァ水路から北へと分岐している小川に到達したところで、帝國軍第12軍団から派遣されてきた第20旅団と戦闘に入っていた。2個砲兵大隊20門の支援を受けたユクナ旅団2800名は、重機装甲31機の横隊を先頭に、数で劣る第20旅団を圧倒し、一部部隊は渡河に成功していた。第20旅団はナルヴァの戦いで大きな損害を受けており、続く撤退戦でも少なくない量の装備を失い、ポルタヴァの会戦に参加できたのはわずか2100名という有様であった。また、配属された機装甲も集成中隊が1個17機のみという状態で、戦列を組むことすらままならなかったのである。

第20旅団が川沿いから押し込まれ、ポルタヴァの町に向かって後退し始めると、ユクナ旅団は先を争って渡河し追撃に移ろうとした。

だが、最初から第20旅団の劣勢を認識していたサウル・カダフ元帥は、軍直轄砲兵を統括指揮する砲兵司令官ルイ・フランシス・クラウディウス・ワッロ准将に対して、ポルタヴァの町の南側の高台に布置させた独立親衛第10野砲兵連隊に対し、敵が渡河を開始した時点で自由射撃を行う許可を与えていたのである。独立親衛第10野砲兵連隊は、3個擲射砲大隊36門を定数とし、その砲車、弾薬車、輜重車の全てを機卒が牽引するというこの時代類を見ない機械化砲兵であった。バルタス王国侵攻などで若干の火砲が失われていたとはいえ、この会戦で連隊が保有していた6吋擲射砲は32門にも達している。36斤榴弾の威力は効力射60発で戦列歩兵大隊を制圧する事が可能であるとされ、事実これまでの戦いではゴーラ帝国軍やバルタス王国軍の歩兵や機装甲の戦列を次々と吹き飛ばしてきたのであった。

川縁の開豁地に密集したユクナ旅団に対して第10野砲兵連隊が行った統制射撃は、13分間で21斉射、弾数にして690発。これには各中隊の基準砲による試射18発分も含まれている。そしてその威力は恐るべきものがあり、旅団は機装甲19機を喪失し、死者340名、負傷者1520名を出して壊走したのであった。旅団長のユクナ将軍は至近で榴弾が炸裂したために戦死。その遺体が収容された時、肉体の損壊が酷く誰か判別できなかったものの、偶然無事であったペンダントからユクナ将軍本人である事が判明している。

ポルタヴァ水路まで後退した旅団が再編成された時、戦闘可能な人員は480名、機装甲7機という有様であった。また負傷者の三割がその日のうちに失血その他の理由によって死亡し、武器を遺棄したり戦闘神経症によって行動不能になった兵士は500名近くにもなったのであった。

第6刻四半過ぎ頃、帝國軍第15旅団を攻撃するべく前進していたアリートゥス旅団とマリヤーンボレ旅団の3200名は、パネヴェジ旅団とケダイネイ旅団が帝國軍の野砲の射撃を引き付けてくれていたおかげもあって、ほぼ無傷で第15旅団の展開する陣地正面まで到達することに成功していた。両旅団を指揮していたサンダゲル将軍は、まず左翼のアリートゥス旅団に第15旅団右翼の第13戦列歩兵連隊を攻撃させた。この攻撃は、旅団選抜擲弾兵大隊の配属を受けた第17戦列機甲兵連隊の反撃によって撃退された。次に右翼のマリヤーンボレ旅団が左翼の第45戦列歩兵連隊に対して攻撃を行った。この攻撃は、両旅団の間隙を突く形での第44戦列歩兵連隊の攻撃によって撃退されたが、第44連隊もサンダゲル将軍直属の歩兵連隊の反撃によって元の陣地まで押し返された。

第15旅団が展開している高地の上の道路は、長年荷馬車が通ってできた轍によって周囲の土地よりもくぼんでおり、天然の塹壕状態になっていた。さらに軍団工兵の支援を受けて機装甲の機動を阻害するための阻塞物が配置されており、ラグナル軍は重機装甲の横隊を展開させて前進させる余地が少なく、第17機甲兵連隊による機動防御によって攻撃が頓挫させられてしまっていた。

しかし、出血をものともしないサンダゲル将軍の波状攻撃によって第15旅団も徐々に損耗しており、また本来ならば受けられるはずであったデュンケル教会方面からの砲兵支援も受けられないため、ラグナル軍の砲撃によって機装甲の損耗も大きくなっていた。第15旅団長のレスペデウス・ユニウス准将は、第7軍団長のブリタニクス・ドルースス将軍に対して砲兵支援を求めたが、しかし第7軍団には予備の砲兵がおらず、ブリタニクス・ドルースス将軍は、総司令官であるサウル・カダフ元帥に、デュンケル教会東の高台に布置してある軍直轄砲兵による支援を要請し却下されている。この軍直轄砲兵である独立親衛第9野砲兵連隊は、第10野砲兵連隊と同じ6吋擲射砲装備の機械化砲兵連隊であり、計画では反抗転移の状況で投入される事となっていたのであった。

軍直轄砲兵の支援を受けられないとの報告を受けたブリタニクス・ドルースス将軍は、デュンケル教会南の高台に布置している砲兵のうち、1個大隊を引き抜いて第15旅団の右翼に展開するよう命じると、自らも軍団選別擲弾兵大隊と軍団直轄軽駆逐機装甲大隊を率いて、第15旅団後方の高地に移動した。

そして同じく第6刻四半少し前、第7軍団左翼に位置する第26旅団に対して、ヴェストラ大将軍率いるゴーラ帝国軍は、まずカールスボルグ将軍の指揮する軍団が、砲兵3個大隊27門の支援を受けて傾斜部を駆け上った。

かき集められた野砲は、まず阻塞物の破壊に向けられ、続いて梱包爆薬を抱えた工兵が砲煙にまぎれて突進し、砲兵が撃ち漏らした阻塞物を爆破する。高台の小路に展開した第26旅団の戦列歩兵が弾幕を張って工兵の作業を妨害しようとするものの、両軍の猛射による硝煙によって視界が通らず、何本かの突撃路が開蒙されてしまう。突撃路が確保されたとの報告を受けたカールスボルグ将軍は、即座に重機装甲の突撃を命じ、自らも重魔道機装甲「グリーム・ガングレリ」に搭乗して出撃した。

第26旅団長リヴィウス・サリナトゥス准将は、配属されている第28戦列機甲兵連隊に対してこれを迎撃するように命令し、またブリタニクス・ドルースス将軍に対して増援の要請を行っている。

阻塞物の排除が完全に終わっていない現状、カールスボルグ将軍の攻撃の第一波は防げるというリヴィウス・サリナトゥス准将の判断は、ベングンド参謀の判断によってカールスボルグ将軍の指揮下に置かれたヴェストラ大将軍直轄部隊によって破られる事となった。

第28戦列機甲兵連隊は、突撃路開蒙部前面に中隊単位で展開して槍衾を組み、カールスボルグ軍団の重機装甲の突撃を阻止しようとした。ところが、重機装甲の接触の直前、多数の騎兵が機装甲戦列を追い越し、第28連隊の「青の三」の戦列の前に躍り出たのである。そして彼らは馬を棄てて空中に飛び上がるとそのまま宙を飛び、肩から提げていた梱包爆薬を「青の三」頭部の仮面に押し付け、爆破したのである。

この騎兵の集団は、ゴーラ帝国近衛軍歩兵の最精鋭とされる近衛機甲猟兵連隊であった。彼らは腰に「風」の系統の魔晶石を封じられた立体機動装置を装着し、短時間ならば空中を飛翔する事が可能であった。そして敵の機装甲に群がり「十死一殺」を合言葉に目標の仮面を爆破し、敵機体を無力化させるためだけに編成された部隊であったのだ。ゴーラ帝国近衛軍総司令官であるヴェストラ大将軍は、まさに切り札中の切り札たる機甲猟兵を持ち込み、そしてベングンド参謀は、今この瞬間に帝國軍の戦線を突破する事こそ決勝点であると判断し、あえて彼らの出撃を命じたのである。

「ゴーラの為に心臓を捧げよ!」と叫ぶ指揮官の命令に従い突撃した機甲猟兵は278名。うち43名が機装甲に取り付く事に成功し、37機の「青の三」を撃破している。生還した機甲猟兵は115名、うち21名が「青の三」を擱坐させる事に成功している。

この攻撃に第28連隊は恐慌状態に陥った。そしてその瞬間を見計らってカールスボルグ将軍は突撃を敢行、壊走する第28連隊と混交して第26旅団の陣地内への突入に成功した。

カールスボルグ将軍の軍団が第26旅団陣地に突入したのを確認したサウル・カダフ元帥は、遠眼鏡で再度状況を確認すると、間髪要れずに伝令を呼び、独立近衛第902重駆逐機大隊長に対し、第7軍団長の指揮下に入るように命令を伝達させた。続いて独立親衛第5018重駆逐機小隊長にも伝令を出し、第26旅団救援のため出撃するよう命令を伝達している。さらに、砲兵司令官のクラウディウス・ワッロ准将に対し、独立親衛第9野砲兵連隊に対し、砲撃準備命令を出すよう命じた。

フェイトは、第26旅団の陣地に布置された野砲兵が、突破してくる敵重機装甲を全力で砲撃しつつも蹂躙されてゆくのを「観て」、サウル・カダフ元帥の方に視線をを向けた。

そんな彼女の視線を無視し、サウル・カダフ元帥は、じっと遠眼鏡で最左翼の第6旅団前面から第15旅団前面までの戦況を確認し、情報参謀に上がってきている報告を確認している。そして、第12軍団長に対し、第8機甲騎兵旅団をポルタヴァの町の南に移動させるよう命令を伝令に持たせて送り出してから、遠眼鏡を目から離してとんとんと肩を叩いた。

「なに、まだ焦る時間じゃないよ、お嬢さん」

さすがに真面目な表情は崩さずに、声色だけ明るくサウル・カダフ元帥はそうフェイトに声をかけた。

「26旅団も15旅団も陣地を確保している。しかも、運良く第7軍団長が陣地後方に直轄部隊と一緒に布陣した。まあ、26旅団は酷い事になるだろうが、再編成の時間ならば902大隊が稼いでくれるだろう」

「はい」

「902大隊は、101大隊と同じ21旅団の隷下だったねい。戦友はおるんかな?」

「はい。902大隊各小隊の平騎士達は、私の後輩になります」

「そかそか。なら敵将の一人や二人は討ち取って、勲章を貰えるように祈っていなさい」

「はい、閣下」

第26旅団の各連隊の擲弾兵中隊も、旅団選抜擲弾兵大隊も、陣地に突入してきたカールスボルグ軍団の重機装甲に対し、刺突爆薬を手に逆襲を行い、それ以上の突破を妨害している。全高が生身の人間の5倍以上にも達する機装甲に向かって、刺突爆薬だけを武器に突撃すれば当然死傷者が続出する事になる。だが、帝國軍歩兵の最精鋭である名誉をほしいままにしている擲弾兵達にとっては、まさに今この状況こそ、彼らが存在している意味と意義を証明するべき場所であった。連隊擲弾兵と旅団選抜擲弾兵の合計254名が刺突爆薬を手に突撃し、うち31名が敵機装甲に取り付く事に成功し、11機を擱坐させる事に成功した。生存者は118名。うち3名が単独で、17名が共同での撃破に成功している。

だが、重機装甲の突撃の衝力が失われても、続く歩兵が次々と陣地内に突入し、第26旅団の戦列歩兵との白兵戦になっていた。第26旅団の歩兵は4100名であるのに対して、カールスボルグ軍団の歩兵は5400名。帝國軍の歩兵の方が装備で優越しているとはいえ、機装甲連隊が壊滅した事によるパニックが収まったわけではない。このままカールスボルグ軍団が押し切るか、という場面で、将軍は軍団を一度陣地から撤退させた。

敵をひとまず撃退して一息ついたその瞬間、重魔道機装甲「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」を駆るヴェストラ大将軍を先頭にした軽機装甲と胸甲騎兵の集団が、第26旅団の陣地になだれ込んだ。先ほどまでのカールスボルグ軍団との戦闘で、機装甲や騎兵の機動を妨害する障害物は全て破壊され、ゴーラ軍本隊の騎兵集団の機動を邪魔するものは何も残ってはいない。しかも陣地内の歩兵は皆横隊で展開しており、それも途切れ途切れになっていて効果的に火力を発揮できないでいた。

まず中央の第77戦列歩兵連隊が蹂躙された後に突破され壊走、続いて右翼の第78連隊が第77連隊に引きずられるようにして陣地を棄てて転進し、同様に左翼の第76連隊も後方へ向けて逃げ出した。旅団司令部も、本来ならば護衛にあたる選抜擲弾兵大隊が消耗しきっており、軍旗だけ持って後退するしかない有様である。

このまま壊走する第26旅団と混交したまま、ヴェストラ軍が帝國軍の戦線を突破するか、と思われたその時、第26旅団後方の段列のあたりでひと際大きい魔力反応が起こった。

軍司令部から急行した独立親衛第5018小隊の小隊長機が、弓を構え、膨大な魔力をその精霊銀製の矢に込めている。そしてその左右を固める重駆逐機装甲「黒の二」が2機。

そしてヴェストラ大将軍も、その魔力の奔流が何を意味するのか気がついたのか、即座に方向転換すると第5018小隊へ向かって進路を変更した。

「あれでヴェストラを討てれば、上級勲功章申請するわ」

思わず呟いたサウル・カダフ元帥の言葉に、フェイトは、あれだけの魔力量ならば討てぬわけがないと判断した。この魔力の奔流は、魔導は「闇」相で周囲の魔力を根こそぎかき集め、魔道金属である精霊銀に「水」の系統の魔力に変換して結晶化させている。機体のどこかにさえ命中すれば、いかに「人中のヴェストラ」と呼ばれた戦鬼であっても氷漬けにできるはずである。

そして放たれた魔力矢を見て、誰もがヴェストラ大将軍の敗北を確信したその瞬間、「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」は右腕の方天画戟を振るって氷矢を両断した。

断ち切られた衝撃で周囲に爆発的に魔力を撒き散らかし、「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」を護衛していた機装甲数機を凍てつかせる中、その冷気を気迫で吹き飛ばすようにして第5018小隊長機へと突進するヴェストラ大将軍。

しかし、第5018小隊長も歴戦の黒騎士に相応しく瞬時に弓を棄て、神速と形容するに相応しく抜刀した長刀に魔導は「闇」相の結界を展開させて、凍てついた方天画戟の一撃を斬って棄てようとした。同時に動く左右の「黒の二」。

だが、方天画戟と長刀の拮抗は一瞬未満であった。氷が割れるように砕け散った方天画戟の先端と、へし折られて吹き飛ばされた長刀が宙に待った次の瞬間、第5018小隊長機は残された方天画戟の柄にしたたかに打ち据えられ、吹き飛ばされていた。わずかに遅れて突き入れられた「黒の二」の槍の穂先は「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」の装甲をかすめるに終わり、ヴェストラ大将軍が腰から抜き打ちに放った長剣の一撃が「黒の二」の胴体を両断する。吹き飛ばされた小隊長機のために踏み込みが一瞬遅れたもう一機の「黒の二」の戦槌の一撃も、一回転した「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」には届かず、「黒の二」は頭頂部より両断された。

折れた方天画戟の柄と、抜き身の長剣を高々を天に向かって掲げた「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」の姿に、ゴーラ・ラグナル連合軍の士気は沸騰し頂点に達し、帝國軍は浮き足立って腰が引ける。

だが、次の瞬間、先ほどの氷矢とは比較するのもおこがましい小さい魔力反応ながらも放たれた氷矢をヴェストラ大将軍は斬って捨てていた。

その視線の向けられた先には、1個小隊3機の「黒の二」と、方陣を組む第7軍団選抜擲弾兵大隊と軽駆逐機装甲大隊の姿があった。そして方陣の中央には第7軍団旗が翻っている。

「さすがは武の名門であるブリタニクス。第7軍団長は、あそこを死に場所と覚悟したみたいやね」

遠眼鏡で状況を確認したサウル・カダフ元帥は、それから一言「902大隊は間に合ったね」と呟いた。

フェイトは、二矢目の氷矢を放ったのが、自ら魔導について手ほどきした事もあるケイロニウス・イリュリア公の妹姫のアイデシアであり、その隣で長斧を手にしている「黒の二」が、自分を女にしたシャルル・オーギュスト・デュ・ノワールである事を「観て」とり、汗ばんだ両手を握り締めた。

咆哮を上げ突進するヴェストラ大将軍の駆る「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」の前に立ちふさがったのは、独立近衛第902重駆逐機大隊長ゲッツ・フォン・ベルリッヒンゲン上級騎士隊長の搭乗する「黒の二」であった。フォン・ベルリッヒンゲン大隊長の得物は、「黒の二」の全高ほどもある、巨大で、分厚く、大雑把過ぎる、黒鋼の塊のような大剣である。もはや役に立たなくなった方天画戟の柄を捨て、長剣を右手に持ち変えたヴェストラ大将軍は、傾斜を駆け下りるとひと際大きく跳躍しフォン・ベルリッヒンゲン大隊長の「黒の二」を両断しようとした。

だがフォン・ベルリッヒンゲン大隊長の「黒の二」は、一歩踏み込んで大剣を振り上げて打ちつけ長剣の切っ先をそらし、その勢いのままに機体を飛び上がらせる。次の瞬間、着地した「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」の足元に氷矢が突き立ち、半径10呎ほどの地面を泥濘化させる。

着地した勢いのまま泥の中に沈んだ「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」を両断ばかりの勢いで、フォン・ベルリッヒンゲン大隊長の「黒の二」が大剣を機体の重量も込めて振り下ろす。「黒の二」の着地の瞬間、地面は氷結し、「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」は身動きが取れなくなり、今度こそヴェストラ大将軍は討ち取られるかと誰もが思ったその刹那、咆哮と共に長剣が氷結した地面に振り下ろされ、地面は砕け散った。

砕け散り不安定になった足場のせいで、切っ先がずれ「ソールスネス・ヒアルムヴェリ」の装甲を削った大剣を、力任せに引き寄せ突きを放つフォン・ベルリッヒンゲン大隊長。だがヴェストラ大将軍は、あえて切っ先を合わせようとはせず、機体を跳躍させて後ろに跳び退った。

二機の一瞬の攻防に、我を忘れて見入っていたヴェストラ軍の将兵は、はっと我にかえると自らの指揮官を護らんと第7軍団長の指揮する方陣めがけて突撃しようとした。

だが次の瞬間、ゴーラ帝国軍の軍旗を翻した騎馬の集団が軍勢の前方を横切り、その足を止めた。

その騎馬集団の先頭を駆けるのは、ヴェストラ大将軍の参謀のヨーケ・ヨハンソン・ベングンド参謀であった。彼は声を枯らして軍勢の進撃方向を指し示し、部隊の態勢を整え直している。彼の指し示す先には、後退し小川を渡河して再編成に入った第26旅団と、サンダゲル軍団の攻撃をしりぞけて後退して川向こうに展開している第15旅団の姿があった。

ベングンド参謀は、第26旅団の陣地の突破と引き換えに混乱しきったヴェストラ軍を再編し、次の突撃に向かわせようと必死になっていた。急ぎ戦列を整えて再度突撃しなくては、バルタス王国で猛威を振るった帝國軍砲兵の榴弾射撃の的となってしまう。それを防ぐためには、とにかく帝國軍に接近戦を挑み部隊の混交状態を作ってひたすら戦線を押し上げ続けるしかない。幸いにしてカールスボルグ将軍は極めて優秀であり、彼の軍団はすでに戦列を整え直して第26旅団に向けて進撃を再開している。さらに後続のブロリン将軍の騎兵軍団も高台の上に展開し、川向こうの第15旅団に向けて突撃を始めている。

そして目前の帝國軍は、第7軍団長自ら率いているとはいえ、精々500名と20機程度の小勢であり、ヴェストラ大将軍直轄部隊で押し潰している時間が惜しい。幸いヴェストラ大将軍は危機を脱し、恐るべき遣い手の駆る「黒の二」を相手にしている。ならば、ヴェストラ大将軍には目前の帝國軍を撃破できる程度の部隊を残し、残る軍団で第15旅団と第26旅団の間隙を突破する。そしてラグナル王が直率する近衛軍団をもってデュンケル教会周囲の制高点を確保し、分断した帝國軍を掃討する。

ベングンド参謀は、自らヴェストラ軍団を指揮する直前に、ラグナル国王に向かって二つの要請を送っている。すなわちラグナル王の近衛軍団を第15旅団と第26旅団の間に開いた穴に進撃させる事。もう一つは右翼のベルナドス軍団から二個旅団と砲兵大隊を引き抜き、ポルタヴァ水路の中央橋を渡らせ、第26旅団の側面を攻撃させる事。

だがラグナル国王ヴィウタスは、ベングンド参謀の要請を聞き入れなかった。

ヴィウタス王は、目前でユクナ将軍の旅団が帝國軍の擲射砲による砲撃で壊滅した事にショックを受けており、またベルナドス将軍がポルタヴァ水路の渡河点を見つけ、渡河するための準備に入っている旨の報告を受けていた事が理由として挙げられている。もっとも、一番人口に膾炙している理由としては、いくらゴーラ帝国近衛軍の参謀とはいえ、一介の陪臣にラグナル国王たる自分が指図される事に耐え切れなくなっていたというものがある。ゴルム帝の命令によって飢餓動員をかけ3万もの兵を集めたにも関わらず、その兵はまるで湯水のように消費されてゆくばかりで、一向に戦局は好転しない。国王とて愚昧ではない。「帝國」との戦争に勝ち目がほとんどない事くらい理解している。それでもこの戦争に参加したのは、ゴルム帝への恐怖と、ゴーラの大義に背いては国内から離反されるからにほかならない。彼は後に

北方辺境候オクセンシュルヌス・トゥルトニウス公がどういう男を理解していなかった事を思い知らされるが、今この時点では「帝國」との和議の可能性も勘案していたのである。

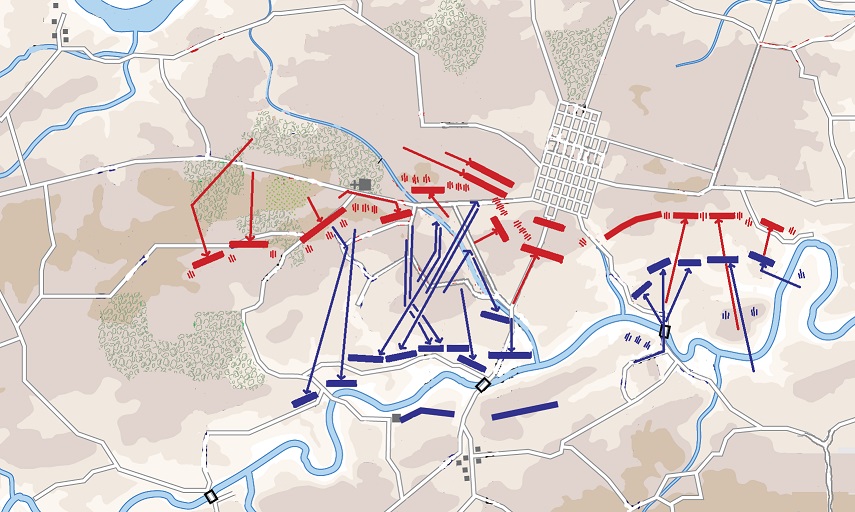

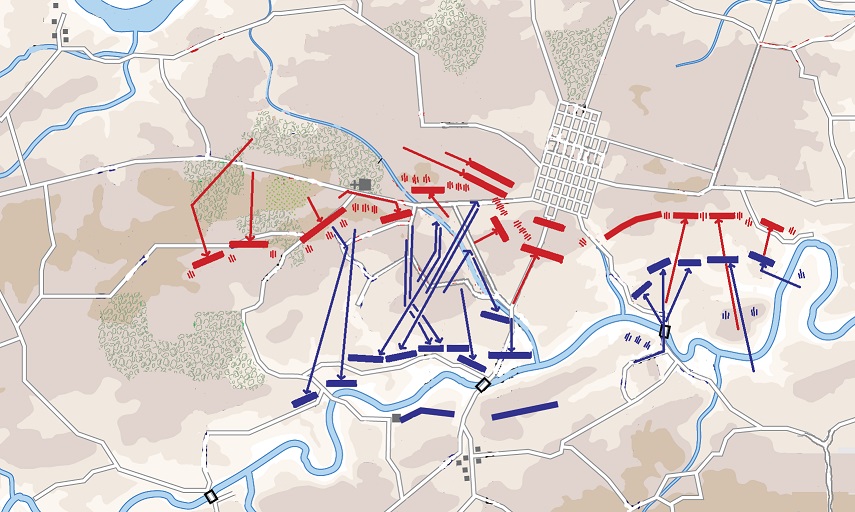

ベングンド参謀は、この時点ではヴィウタス王のサボタージュに気がつくことなくヴェストラ軍団を再編し、カールスボルグ軍団から引き抜いた歩兵1000とヴェストラ軍団の機装甲40を残して、軍団主力を指揮して第15旅団と第26旅団の間隙を突くように突撃し、そして渡河に成功した。

続いてブロリン軍団が第15旅団に、カールスボルグ軍団が第26旅団に攻撃をしかける。だが、両将軍の前に、第902大隊からから分派された「黒の二」の小隊が立ちふさがった。そして「黒の二」小隊の後方で戦列を組む「青の三」の集団。

だが、勢いに乗ったブロリン将軍とカールスボルグ将軍の突撃を止めるには、彼らだけでは不足であった。両軍が激突した瞬間、「黒の二」の小隊は小隊長を残して撃破され、両小隊長ともに戦技の限りを尽くして両将軍と戦うだけで精一杯であった。そしてブロリン軍団もカールスボルグ軍団も、帝國軍の戦列に切り込み小川を挟んでの大混戦となった。この激闘で、第26旅団は旅団長リヴィウス・サリナトス准将が戦死、指揮を引き継いだ第76連隊長もわずか10分後には狙撃兵に足を打ち抜かれて後送され、この日のうちに死亡。続いて指揮をとった第78連隊長は、味方が壊走しないようわずかな予備を率いて崩れかけた戦線をの穴をふさいで回るのに精一杯という有様であった。第15旅団も、第17戦列機甲兵連隊長を残して三人の連隊長が負傷するという惨状であり、予断を許さない状況が続いていた。

この一進一退の状況で戦況を打開したのは、第8軍団後方に軍直轄予備として拘置されていた第18旅団と第79戦列歩兵連隊であった。

第6刻三分之四半過ぎ、サウル・カダフ元帥は、第8軍団長からの報告を受け、ゴーラ・ラグナル連合軍の左翼が崩壊直前である事を確信し、第18旅団長のオステルマン准将に対し、第29旅団と第27旅団の間隙から攻撃をしかけライ麦畑西方の堡塁を攻略するように命じたのである。そして第7刻、じれにじれていた魔族兵を指揮するオステルマン准将は、配属された独立親衛第503重駆逐大隊第2中隊の「黒の二」6機を尖峰に突撃を開始した。

この時点で数で圧倒する帝國軍への攻撃で疲弊し、また朝から間断無く砲撃をし続けた為に銃砲弾が底をつきはじめていたオルカス軍団には、第18旅団の突撃を防ぐ余力は存在しなかった。わずかに向けられた砲撃も「黒の二」の装甲を抜くことはできず、堡塁は次々と蹂躙されていったのである。さらにオルカス軍団にとって最悪のタイミングで、ライ麦畑南の森を抜けて、堡塁の南側に展開した第79連隊が攻撃を開始し、オルカス軍団の堡塁は全て攻略されたのであった。

続いて第18旅団は、第29旅団と対峙しているカウナス旅団を後方から攻撃し、文字通りこれを包囲殲滅した。また、第27旅団主力と対峙していたヴィリニュス旅団とラドヴィリシュキス旅団を第79連隊が後方から攻撃し、これも包囲殲滅している。

残敵掃討を第18旅団、第27旅団、第29旅団が行っている間、第8軍団長アヴライム将軍は、休養と再編成の終わった第30旅団に対し、第15旅団に撃退され再編成中のアリートゥス旅団とマリヤーンボレ旅団への攻撃を命じた。第30旅団は、デュンケル教会南側の小路を通って機動し、アリートゥス旅団の左側面に展開、教会南側の第7軍団の堡塁からの支援砲撃を受けつつ突撃し、これを壊走させている。マリヤーンボレ旅団は、アリートゥス旅団の敗走に巻き込まれる形で士気が崩壊し、そのままラグナル水路へと向かって離脱した。

オルカス軍団とサンダゲル軍団を敗走させた第8軍団は、第30旅団を支とう点に逆時計回りに旋回するように進撃を開始し、点在するラグナル軍を掃討しつつ連合軍を包囲するように運動を開始した。

第7刻に至りようやくベルナドス軍団は、ポルタヴァ水路の渡河に成功した。

わずか1個旅団でベルナドス軍団を防いでいた第6旅団は、配下の連隊を分派するなどしてベルナドス軍団の渡河を防いでいたが、戦線中央への第20旅団と第8機甲騎兵旅団の引き抜きを受けて第12軍団長のオクセンシュルヌス・ヴィルラヌス将軍は、これ以上の防衛は不可能と判断し、第6旅団に対してポルタヴァの町の東側高地に布陣する第21旅団の左翼まで撤退するように命じた。

これに引きずられるようにして、ベルナドス軍団は全旅団をポルタヴァ水路北側へと展開し、第12軍団に対して全面攻勢に出た。だが、渡河が終わった砲兵が二個大隊に過ぎず、高台からの猛射によって射すくめられ、大きな損害を出して立ち往生する結果となった。

同時刻、戦線中央で第15旅団と第26旅団の間隙を突破する事に成功したベングンド参謀率いる軍団は、しかし、ポルタヴァの町からデュンケル教会に至る道路にまで進出したところで帝國軍の反撃を受けていた。

騎兵司令官トルステンヌス・ゲミニウス将軍指揮する第9機甲騎兵旅団と第10機甲騎兵旅団が、独立第503重駆逐機大隊を先頭に反撃に出たのである。この騎兵集団は、剽騎兵、騎馬猟兵連隊6個6000騎、剽機装甲連隊2個70機、重駆逐機装甲9機、騎砲兵6個大隊48門を持つ有力な機動打撃部隊であり、しかもこの会戦で一度も戦闘に加入していない溌剌とした部隊であったのだ。

突破した軍団を指揮しているのがヴェストラ大将軍であったならば、まだ状況打開の道はあったかもしれない。だが、この場で指揮を取っているのはベングンド参謀であり、率いているのは騎兵集団であった。

シリヤスクス・シルディール上級騎士隊長指揮する第9機甲騎兵旅団を第一波として、トルステンヌス・ゲミニウス騎兵集団は突撃を開始し、第26旅団の陣地を突破していらい走りづめであったベングンド軍団を騎砲兵の砲撃がなぎ払い、彼らを壊走させたのである。

同時刻、第15旅団に向けて波状攻撃をしかけ小川よりさらに後退させたブロリン軍団は、しかしその結果側面を第30旅団にさらし、第8軍団より独立軽駆逐機装甲大隊の配属を受けた同旅団によって側面から攻撃を受け、それ以上の進撃が不可能の状態となってしまっていた。そして、第15旅団の離脱を許した結果、その後方高地に布陣する第9野砲兵連隊の6吋擲射砲30門の統制射撃にさらされ、軍団は大損害を出して壊走するに至ったのである。それでもなお、戦線中央で方陣を組みつつヴェストラ大将軍の攻撃に耐えている第7軍団残余の方陣の影に隠れるようにして移動し、砲撃による損害を可能な限り減らしつつ撤退に成功したブロリン将軍の指揮能力は、サウル・カダフ元帥をして「上手いもんだ」と感嘆させている。

同時刻、第26旅団を再度の壊走直前まで追い込みつつあったカールスボルグ軍団は、ベングンド軍団が壊走してくるのを確認すると、それ以上の攻撃を中止し、水路沿いに南東へと離脱、第20旅団による反撃に反撃に備える形で小川の南側に展開した。この第10野砲兵連隊から見て左側に直角に近い角度での機動は、擲射砲の統制射撃による捕捉を困難にし、軍団の大半を無事に離脱させる事に成功している。この機動を見たサウル・カダフ元帥は、カールスボルグ将軍の事を「連合軍で一番手強いのは彼かもしれん」と高く評価せしめたという。

第8刻頃、ポルタヴァ水路沿いの道路まで撤退したゴーラ・ラグナル連合軍に対し、帝國軍は再編成の終わった旅団から随時追撃に入った。

この頃には連合軍は、ラグナル王の率いる近衛軍団をのぞいては、ことごとく火砲を喪失し、機装甲の大半を失い、兵員の過半が戦闘不能となっていた。しかし、ヴェストラ大将軍以下、ゴーラ帝国軍の有力な将帥はことごとく健在であり、また麾下の歩騎兵も6000を数えるに至っている。そしてその分ラグナル軍の損耗は大きく、オルカス将軍は戦死、サンダゲル将軍は負傷の後捕虜となっており、ベルナドス軍団もまた重装備の大半を北岸に残して敗走している。全軍合計で2万名を切るほどにしか人員が残っていないラグナル軍は、ヴェストラ軍を後衛にしてポルタヴァ水路を渡り、西方のラグナ河に向けて移動を始めた。

これに対して、サウル・カダフ元帥は、ナルヴァの戦い以来連戦してきた第12軍団と、指揮下に大損害を受けた第26、第30旅団を置いた、軍団長が重症を負い副軍団長が指揮を取っている第7軍団に戦場処理を行わせ、第15、第18、第27、第29の各旅団を指揮下に入れた第8軍団、及び、第8機甲騎兵旅団、第9機甲騎兵旅団、第10機甲騎兵旅団、を指揮下に入れたトルステンヌス・ゲミニウス騎兵集団に対して、敗走するゴーラ・ラグナル連合軍の追撃に当たらせた。

この追撃によって、ヴェストラ軍はさらに2000名、ラグナル軍は5000名の損害を受け、ほぼ統制を失ったままラグナ河へと達し、両軍とも川沿いに王都フューリンへ向けて敗走していったのであった。

追撃戦にともない司令部を移動させたサウル・カダフ元帥のもとに、ゲッツ・フォン・ベルリッヒンゲン大隊長が出頭したのは、日も暮れて随分と経ってからであった。司令部は今日の会戦の後始末と、逃走中のゴーラ・ラグナル連合軍に対する対応協議で大忙しであり、フェイトは司令部の片隅でじっと黙って座っていた。

「おう、今日は残念だったな」

「大隊長、今日はお疲れ様でした」

「あぁ、大して疲れちゃいねえよ。むかっ腹が立って眠気もこねえ」

「……ヴェストラ将軍の強さは予想外でした」

「ん? そうか。まあ、おめぇがそう言うんなら、そうなんだろうよ」

表情こそなけれども、フェイトが人を気遣うような事を言うのは極めて珍しい。なんだかんだで彼女の実力を認めているフォン・ベルリッヒンゲン大隊長は、まだ生身の左手をしばらく顔に当てて、駄々漏れの殺気を抑えようとした。

「戦死者は出ましたか?」

「いや。ディアキニウスとイサクリウスとコルネリアが重症だ。だが命は助かるだろうとよ。アスランとアイデシアとシャルルは大した傷じゃない」

「ありがとうございます。つまりは」

「そうだ。なんの問題もありゃしねえ。ま、指揮官共には問題が大有りなんだがな」

結局、殺気を抑える事を諦めたのか、ぎらりとした視線をフォン・ベルリッヒンゲン大隊長はフェイトに向けた。その視線を少し小首をかしげただけで受け止めた彼女は、現役の黒騎士、それも魔導騎士らが敵将を討ち損ねた事を、この黒の龍神乗りで隻眼の大隊長がいたく不愉快に思っていることに気がついた。

「ほいほい。もうちっと頭を冷やそうね。で、大隊の戦力はどこまで復帰できそう?」

ぎらぎらとした殺気に室内の空気が氷点下まで下がろうかという頃合に、サウル・カダフ元帥が司令部に戻って来た。ようやく前線の各軍団と旅団を回り終え、明日以降の対応について話をまとめてきたようである。

この飄々とした雰囲気をまとった獣人の元帥は、今日の勝利もどこ吹く風という様子である。もっとも敗北したからといって、その事を気にするタマではないとのもっぱらの噂ではあったが。

「はっ。明日一杯は、整備中の1個小隊が復帰しますので3機稼動となります。三日後には小破機の修理が順次終了しますので、6機可動、2機稼動を維持できます」

「了解了解。503も505も、しばらくは可動機は6機以下になる。902にも頑張ってもらわんとならんからね。可能な限り可動機数を維持するように」

「了解いたしました」

ごつん、と、右腕を胸に当てて敬礼したフォン・ベルリッヒンゲン大隊長は、フェイトに向かって軽くうなずいて見せると司令部を出てゆこうとした。

「そうそう、今日は惜しかったねい。でも、おかげで反抗転移に成功した。ご苦労さん」

「ありがとうございます」

軽く右手を上げてそうフォン・ベルリッヒンゲン大隊長の背中に声をかけたサウル・カダフ元帥に向かって、回れ右をしてかけらもそう思っていない声色でそう答えた彼は、今度こそ振り返りもせずに退室していった。

「ま、黒騎士としての勝利と、軍としての勝利は、別物やからね。納得できないもんでも、呑んでもらわないとなあ」

「はい」

こきこきと首を回したサウル・カダフ元帥の言葉に、フェイトは、小首をかしげてそう答えた。彼女とて、機神「クルル=カリル」の小隊長でもある。騎士個人としての勝利と、小隊長としての勝利と、大隊としての勝利は、それぞれ別のものである事くらいは、この戦争で学んだつもりであった。

「ま、今日は出番は無かったけれど、次もそうかは判らん。その時は頑張ってね」

「はい、閣下」

「そうだ、お茶をするのは明日にしよう。今日は忙しくて、その暇が作れん」

「はい」

フェイトは、このサウル・カダフという軍人が何を考えているのか、今日一日傍にいたにも関わらずさっぱり理解できなかった事がまことに残念であった。

最終更新:2014年01月12日 22:46