2022.03.09 作成

はじめに

話は大学時代の1998年1月12日に遡る。在籍していた物理学科の電磁気学の授業で、教官(坪野公夫教授(当時))が

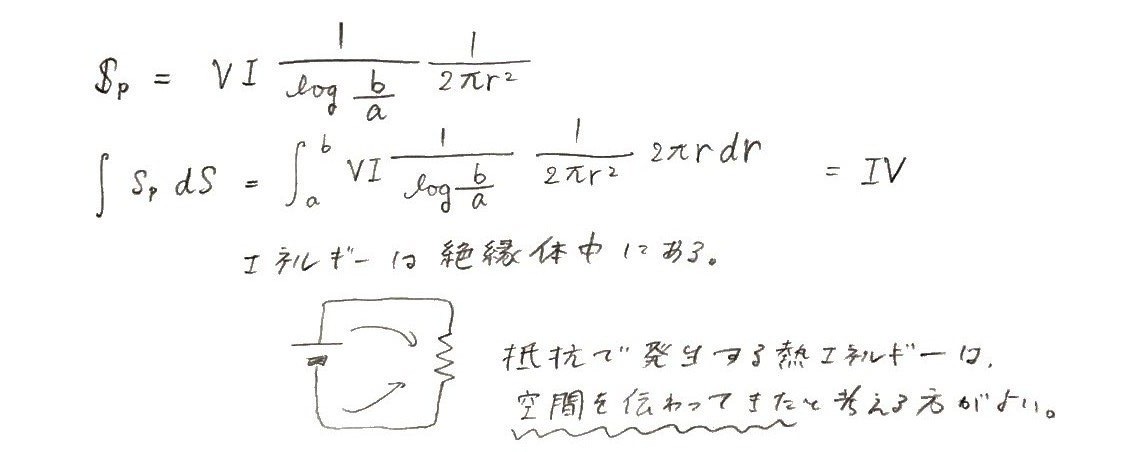

「電気回路のエネルギーは導線を伝わるわけではなく、周囲の空間を伝わる」とか言って煙に巻いたことがあった(下図は当時のノートの抜粋)。

当時は、まさかと思って深く考えなかったが、ふと思い出して2021年から改めて考えるようになり、なかなか奥が深い問題であることを知ることとなった。実際、ネットで検索すると、電気回路のエネルギーは、導線ではなく、実は周辺の空間を伝わっているという話が日本語でも英語でもたくさんでてくるし、「ファインマン物理学」をはじめとする著名な電磁気学の教科書にも明確に書いてあるものがある。しかし、空間をエネルギーが伝わるとはどういうことか?静的な電磁場しか形成されない直流の簡単な回路でも、電池のエネルギーが周辺の空間を伝わって豆電球を光らせているとは、直観的に大変納得しがたい物理現象である。

自分はこの解釈に非常に懐疑的だったが、電磁気学を復習してこの問題を自分なりに考え直した結果、直流回路の場合でも確かに周辺の空間を電磁場のエネルギーが流れるのは認めざるを得なくなった。ただし、よく見る「電磁場のエネルギーが吸収されてジュール熱に転換される」という表現には依然として違和感がある。電磁場のエネルギーは確かに空間を流れるが、その流れは導線中の電荷の流れに付随するものであり、自分の理解では、あくまでエネルギーを伝える能動的な主体は導線中を流れる電荷である。まだ大胆に間違っているかもしれないが、せっかく考えたのでここにまとめておく。

最終更新:2023年01月11日 01:07