目次

Q. 浮世絵・錦絵について、あなた個人が書籍・資料など調べて興味をもった事柄について、羅列的でよいので、文章・イラストレーション・写真・リンクなどあらゆる方法で記録してください。wikiの編集方法はヘルプを見て独習してください。このノートのアップの期限は、2011.9.18, 17:00です。事情によりアップ作業が困難な場合は、リーダーまたは副リーダーに依頼し、期限を厳守してください。

浮世絵のアプローチ

江戸時代の浮世絵を一般の方に知ってもらい、美術に興味を持ってもらうために展示を行う。

現時点(9月16日現在)でのwikiTOPに上げられている目標値ですが、この"美術に興味を持ってもらう"という表現、目標が不適切である可能性があります。

浮世絵が盛んに流通した江戸~明治時代、浮世絵は美術品としてではなくメディアとして主な活躍をしてきました。

浮世絵が芸術品として見られるようになったのは海外に輸出してから。

それも浮世絵自体が輸出されたのではなく、食器を包んでいた"紙"としてでした。(今で言うとチラシで食器を包んでいたようなもの)

その"紙"を見て、海外の方が芸術作品として浮世絵を捉え、"芸術作品としての浮世絵"が逆輸入的に日本に広がったと言われています。

浮世絵≠芸術

これを念頭に置いておかないと、本当の意味での浮世絵を知ることはできないと考えます。

イラストレーション的表現

ではなぜ浮世絵が海外でウケたのか、それはヨーロッパで起こっていたリアリズムに関係します。

当時の絵画は、いかに現実的に、いかにリアルに描けるかを求められていました。

しかしこの頃、カメラというものが誕生します。

いかに上手い画家でも、カメラの正確さには負けます。カメラの普及と共に画家は追い込まれていきました。

そんな中、浮世絵は海を渡りました。その非リアリズムな描写は衝撃を与え、後の印象派を誕生させる大きなきっかけとなりました。

では、非リアリズムな描写とは如何なるものだったのか。

それは輪郭線の存在と陰影法・遠近法の除去です。

本来輪郭線というものは存在しません。色と色の境目、明暗の差がそのように見えるだけです。なのに、本来ない輪郭線が堂々と描かれている。

また、凹凸のあるものなのに一切影が落ちていない。

なのに全体で調和が取れている、その事実が海外の方を虜にしたのです。

この浮世絵の特徴の中でも、輪郭線の存在は今日のイラストレーションや漫画にも強く言える事です。

しかし、陰影・遠近法は今の日本では当たり前の様に使用されています。

ならば、もう一度それらを取っ払ってみたらどうだろう。

日本で生まれた日本独自の表現を、今日の日本で表現したらどうなるのか。

できれば他にも日本独自の文化を取り入れて、こってこての作品を作り上げて「これが日本だ!!!」と言い切ってしまう。

きっとヘンテコなものが出来上がるだろう。でもそれでいいじゃない、日本だもの。

浮世絵の種類

美人画…浮世絵のもっとも重要なテーマ。初期は遊郭の女性を中心に描かれた。

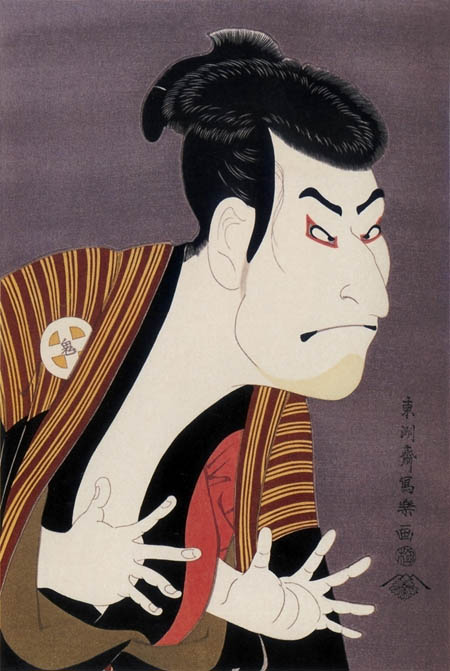

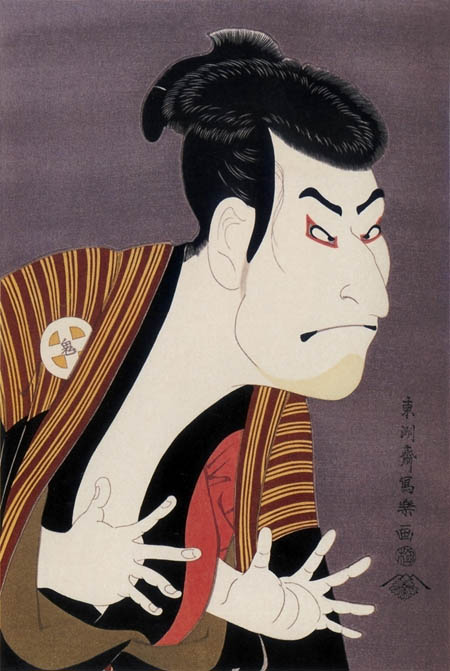

役者絵…美人画と並ぶ浮世絵の主要テーマ。当時のアイドル、役者お描いたもの。

相撲絵…役者と同じように、人気のあった力士を描いたもの。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

武者絵…物語や伝説、故事に登場する武将を描いたもの。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

見立絵…古典文学、逸話、伝説などを当時風俗に当てはめて描いた絵。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

死絵…歌舞伎役者などの著名人を追悼、報道したもの。八代目市川団十郎の死絵は多く発行されたことで有名。

風景画…名所などの風景を描いたもの。当時のガイドマッップのような役割も果たした。

戯画…笑いを誘う滑稽な絵。現代で言うだまし絵。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

花鳥画…花などの植物と鳥、虫などの動物を描いたもの。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

物語絵…日本の昔話や中国古典、江戸時代の人気作品などを題材にした絵。

10_1202_uk_12.jpg

10_1202_uk_12.jpg

他に私が知る限り、他に怪談絵と春画が存在。

しかし、私が読んだ本にはジャンル分けされていなかった。

怪談絵は物語絵、春画は美人画に属する…?

一つ面白い事としては、怪談絵と春画は江戸のアンダーグラウンド文化として一まとまりにされることが多い。

(怪談絵と春画をまとめて紹介する書物も有。)

広告

浮世絵には様々な役割がありました。

その中には引き札という、今でいう折り込み広告の役割をはたすものもありました。

この引札というのは浮世絵が庶民生活に一番大きく関わった形でした。

この引札、おもしろいのが現代と同じく、商品のキャッチコピーまで書かれていたところです。(今だと「かわいいはつくれる」とか「綺麗なお姉さんは好きですか?」みたいな)

当時のキャッチコピーは、その商品な関する句が書かれていました。

昔も今も何かと考え方は一緒なんですね。

今回作品制作するにあたって、DMとかキャプションをこの引札風にしてしまうのもおもしろいかも。

「大江戸浮世絵堂」のキャッチコピーとか、絵ではなく言葉の方面からもなにかしらアプローチできそうです。

クラフトワークとしての浮世絵

戯画は今でいうトリックアートのようなものが多々ある。

「さや絵」というのは、絵が横長に描かれていて、鞘に反射させると正常の絵が見えるというものである。

他にも「さかさ絵」というのある。上からみても下からみても絵が浮かび上がるというものである。

これらに関しては多少知識はあったが、私が一番驚いたのは「組立絵」の存在である。

組立絵というものは、簡単に説明すると子供向けの雑誌の付録のようなものである。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

線に沿って切り、のりしろをくっつけると作品ができあがるというもの。

その作品の中には歌舞伎の舞台を再現したものもあった。

たしか

小田ノートにジオラマの案があったと思います。

この「組立絵」の存在を念頭におけば、ジオラマでおもしろいのができるのでは?

もしかしたら、お客さんに制作してもらうという"参加型"という面でアプローチできそう。

ファッション雑誌とグラビア

浮世絵の種類の中に美人画というものがあります。

この美人画、今で言うファッション雑誌やグラビアの役割を果たしていたのではないかのいう見解があります。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

上の画像は歌川国貞の「大丸呉服店前」という作品です。

この作品、一見すると、鮮やかな衣服を身にまとった女性が、他愛もない会話をしているかのような図ですが、背景に大丸呉服屋があります。

大丸呉服屋とは、江戸で有名な呉服屋(今で言うデパート)でした。

この絵は大丸呉服屋がスポンサーについた宣伝絵なのです。

こういった、呉服屋が新しい帯や簪が発表されると浮世絵師にスポンサーとしてつき、自社の商品を使用した浮世絵を描いてもらうことが多々ありました。

今でいうファッション雑誌そのままですね。

また、ファッションとなると、当然モデルが必要ですよね。

江戸当時のファッションリーダーは芸者でした。

仕事柄上、綺羅びやかな衣服を身にまとう芸者はファッションモデルとしての役割も果たしていました。

今回作品制作にあたって、パフォーマンスとして取り入れるという方法があると思います。

現在の流行の衣服を芸者の格好にアレンジ、徘徊。

詳しい例は

衣装班に私が記述してありますので、そちらも参考にして下さい。

春画と成年漫画

浮世絵いえば春画だろう、と考えている方もいるのではないでしょうか?

春画の特徴の一つとして、局部をあり得ない程大きく、そして細かく描写するというのがあります。

大きく、細かく描写すればする程面白いとされていたからです。

この名残は現在の成年漫画にも言えることだと私は考えます。

男性向きの成年漫画を読むと、男性の性器が大きく描写されていたり、情事シーンは接合部ばかりだったりと共通する点が見受けられます。

先ほど、私はあえて"男性向け成年漫画"と記載しました。

と言うのは、女性向けの漫画(所謂少女コミック)には、以上の点が見受けられないからです。

女性向け漫画は局部の描写が圧倒的に少ないです。あったとしても軽くボヤけた表現だったり、むしろシーツや体で見えないように描写されているのが多いです。

以前この違いについて、実際に男性の方複数と語りあった事があります。

男性陣の意見としては、「局部が見えなかったら台詞と相手の顔ばかり写る。そんなものに興奮しない。」とのこと。

男性陣は視覚的に興奮を得るようです。(中村先生どうですか?)

だとすると、春画というのはターゲットを完全に男性に絞ったアイテムだったのでしょうか?

ならば、ターゲットを女性に絞った春画を作ってしまうというのも有りなのでは?

(最近では女性向けのAVとかも制作されていますしねぇ)

また、もし仮に春画が男性をターゲットにしているとしたら、なぜ女性はダメなのでしょう?(そんなヤツは淫乱とか痴女?)

ここをもっと深く掘り下げて行くと、男女間での扱いの違いも見えてくるのでは。

余談ながら、この頃の春画には既に触手プレイものや獣姦を描いた作品が存在。

妄想力は今と変わらず。

日本人は昔から日本人でした。

乱文失礼しました。

参考文献

「知識ゼロからの浮世絵入門」

著者:稲垣進一 出版:幻冬舎

浮世絵に関する基本の"き"がわかる本。山見の私物。

「江戸のニューメディア 浮世絵 情報と広告と遊び」

著者:高橋克彦 出版:角川書店

江戸時代、浮世絵がどのような働きをしていたか、芸術ではなくメディアの観点で紹介。

非常にわかりやすい。これは読むべき。市立大図書館に有。

「春画の楽しみ方完全ガイド」

著者:白倉敬彦 出版:池田書店

ひたすら春画について解説、紹介。おもしろおかしくもわかりやすい。

山見の私物。

多岐にわたる調査ありがとうございます。

やっぱり春画と成年漫画の比較は面白いですね。私も一度男性向け成年漫画のどぎついやつを借りたことがあるので、おそらく誇張表現の春画との関連性は深いのだろうなあと感じます。

視覚的興奮を得るのは男性、精神的興奮を得るのは女性とかよく言われますよね。

中村先生がノートに書かれていた方向性、面白そうだと思いました。

男女の扱いの違いですが、これは江戸のバックグラウンドをしっかり調べると見えてくるんじゃないかと思います。一応男性向けだったのかもしれませんが、いいとこの娘さんが嫁入り道具として春画を持たされるというのを聞いたことがあります(井上さんの挙げてくれた資料にもちらっと書いてありましたね)。

遊女とかもいた時代なわけですし、堂々と口に出すのははばかられても、意外と女性もそういうものが見れた可能性もないわけじゃないんじゃないでしょうか。

そしてもしかしたら、女性のためのものは隠喩表現であったりした可能性もあるんじゃないでしょうか?

多分私が調べたページ(

http://www5b.biglobe.ne.jp/~kabusk/dentoh17.htm)の同じサイト内にあったと思うんですが、江戸時代は検閲も厳しかったので、お芝居なんかでは過去の事例に当時のお偉方への揶揄を託したり、絵でも人物を置き換えることでそれをやってたり(

http://pod-okoshi.blogspot.com/2011/08/blog-post_07.html)ということがあるようなので。48手とかでも見立てを使った名前がつけられてたりしますよね。

というわけで、もしかしたら春画でも極端に誇張されたものと、あえて見立てなどによって隠した表現と、2極するのではないか、という仮説でした。ちょっとでもヒントになれば幸いです。

あと関係ないかもしれませんが、平安時代(だっけ?)でさえ紫式部が源氏物語を書いてたわけなので、きっと女性向けのものもなにかしらあったに違いないですよ。

(佐藤)

最終更新:2011年09月22日 03:37

10_1202_uk_12.jpg

10_1202_uk_12.jpg