目次

Q. 浮世絵・錦絵について、あなた個人が書籍・資料など調べて興味をもった事柄について、羅列的でよいので、文章・イラストレーション・写真・リンクなどあらゆる方法で記録してください。wikiの編集方法はヘルプを見て独習してください。このノートのアップの期限は、2011.9.18, 17:00です。事情によりアップ作業が困難な場合は、リーダーまたは副リーダーに依頼し、期限を厳守してください。

(お菓子からかけ離れています。大丈夫でしょうか・・・?)

浮世絵の中で、擬人化・擬獣化された作品に興味を持ちました。

主に風刺画で、「戯画」とも呼ばれるそうです。

★戯画とは(浮世絵に置ける)

風刺の意図をもって書かれた物も多い。カリカチュア、風刺画ともいう。

最も有名なものは平安時代に鳥羽僧正が描いたという説が有力な『鳥獣戯画』である。他にも例えば江戸時代末期の浮世絵師歌川国芳は多くの戯画を描いたことが知られている。葛飾北斎の『北斎漫画』も戯画性の強い作品の一つと言える。

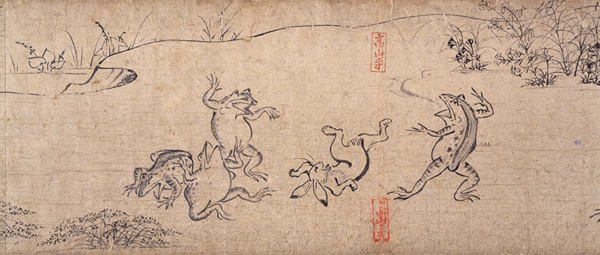

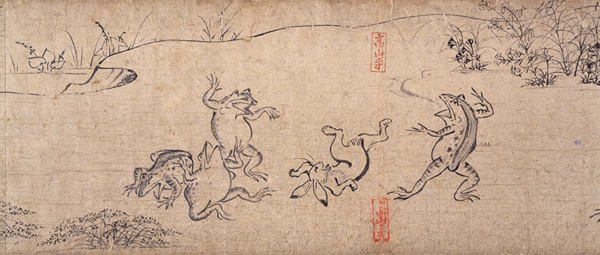

鳥羽僧正『鳥獣戯画』

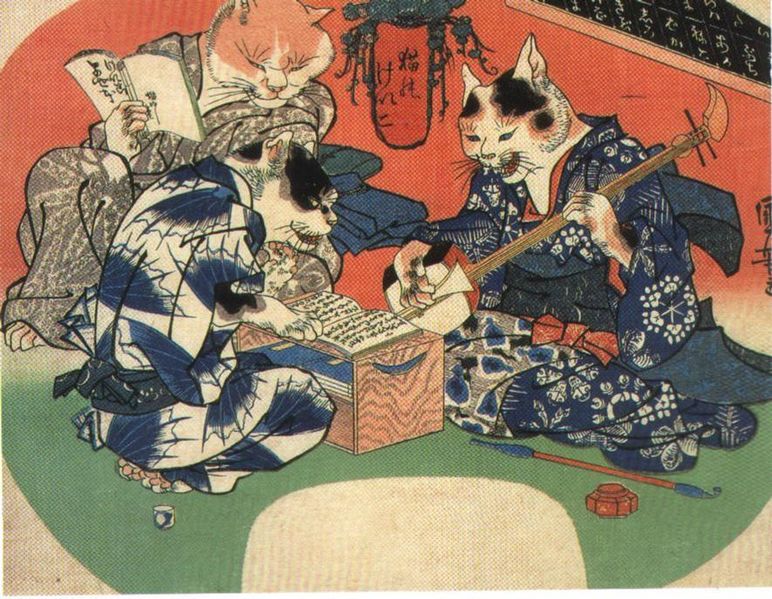

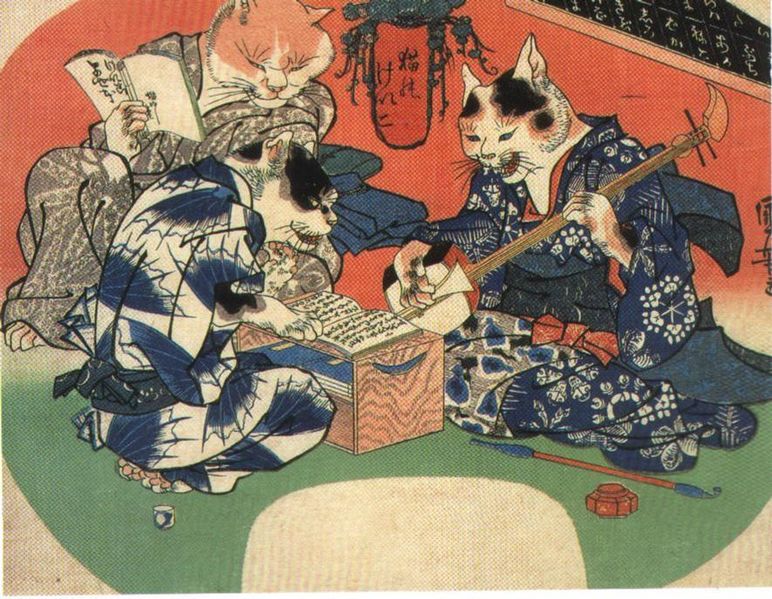

歌川国芳

★実際の出来事を擬人化して表す戯画

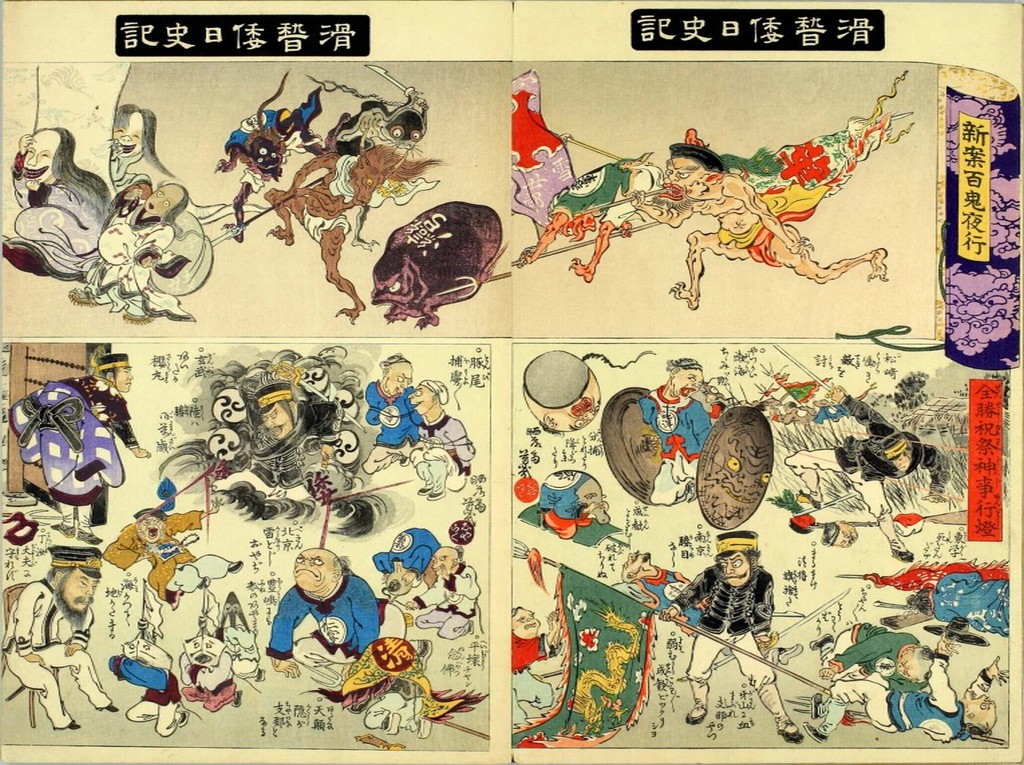

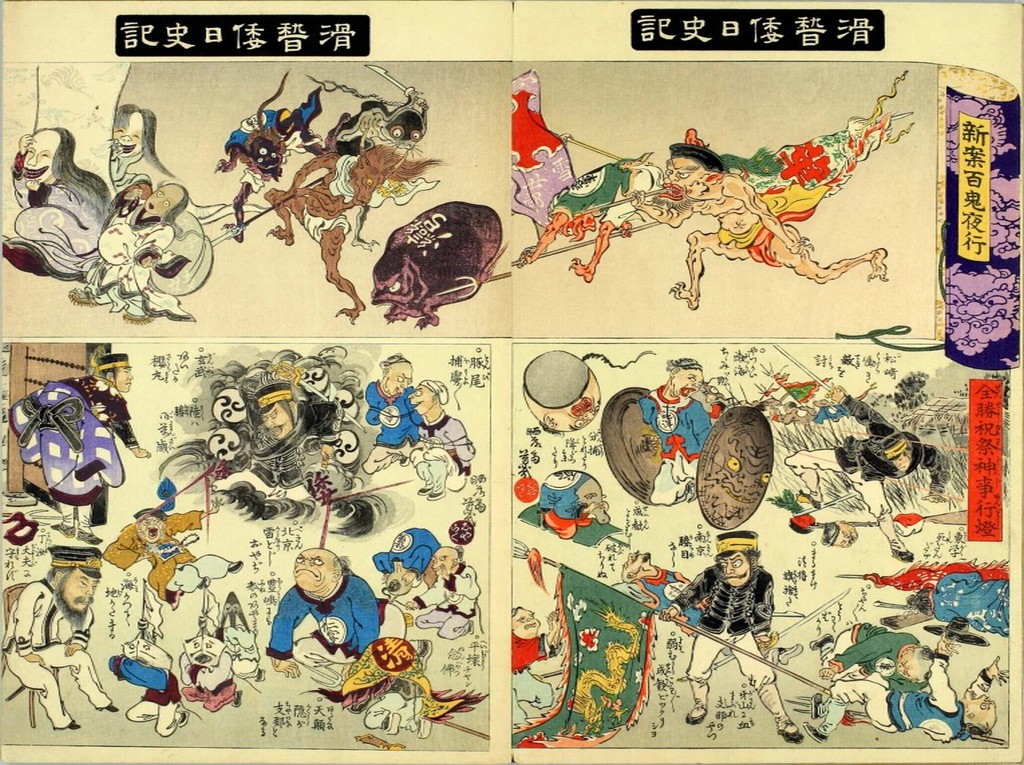

芳幾『滑稽倭日史記』

画像左側上図は「壬午事変」、左下図は「日清戦争」の風刺画である。

この作品は江戸時代から外れてしまってますが、このような実際にあった出来事を、このように風刺された作品はままあるようです。

擬人化/擬獣化は今の日本文化にも色濃く影響があるので、面白いかなと。

擬人⇔擬獣以外にも、植物⇔人/妖怪⇔人/無機物⇔人 等のパターンもあるそうです。

【リンク】

- ウィーン大学東アジア研究所が公開した、浮世絵の「戯画」「風刺画」などのデータベース

ねこかわいいですね…。

山見さんのノートコメントでも少し触れたのですが、これらの擬獣化などは見立てによる隠喩の一種と捉えてもいいかもしれません。

戯画、という名前のとおり、日本人の遊び心がよく現れた手法だと思います。見立てに関しては俳句とか言葉遊びでもよく使われますしね。

擬獣化の歴史は深そうなので、浮世絵のと言うより日本古来のものの見方を知る足がかりになるのでは?という気がします。

たとえば、動物や、場合によったら臼だの俵だの物までわざわざ使うところは、全てのものに精神が宿っていると考える日本の宗教観(?)を反映しているからなのでは?というような仮説が立てられそうだなと思いました。

もし動物やものの種類ひとつひとつに意味があるのであれば、それらのモチーフの持つ意味を見た人が共通認識として理解しているという前提があるということになりますね。

ついでですが、すべてのものに神様が宿っている⇒たたりがあってはいけない⇒和の精神でもってみんななかよく円満に、恨みを残さず、というのが日本人の考え方の根底にあるのだとか(井沢元彦著「逆説の日本史」より)。だからこそおおっぴらに口に出すより隠喩を使うことを好むのかな、とか。

八百万の神あちこちに気を使うから日本人は繊細なんでしょうか。

うーん、ちょっと言いたい事がまとまってないです。もう少し考えてみますね。

(佐藤)

最終更新:2011年09月22日 04:47