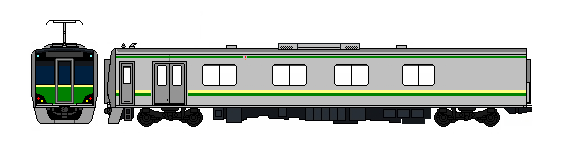

武蔵野鉄道20000系電車

武蔵野鉄道20000系電車は、平成15年に輸送改善と旧型車置き換えのために登場した通勤型電車である。

概要

当系列がロールアウトした平成15年、武蔵野鉄道は沿線人口の伸びが鈍くなる、東武鉄道などの他社とも競合関係にある、従来の10000系電車の増備ではサービス面での要求やコスト低減に対応しにくくなるといった課題を抱えていた。さらに、時代はより省電力・経済性を求めるようになってきた。このような背景のなか20000系電車は誕生した。主な目的は老朽化した1000系(軟鋼車)や9000系の置き換え用である。さらにこの形式は近郊型電車6000系の置き換え用としても増備されている。そのため令和7年現在では同社の通勤型電車の最主力車種になっている。

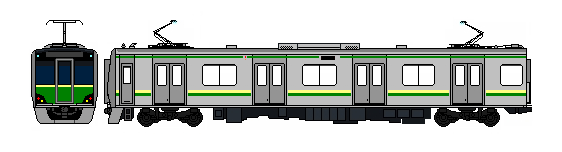

平成18年度車

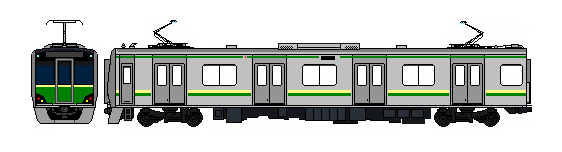

平成19年車

110km/h対応車

コンセプト

- 経済性

メンテナンスコスト低減のために、VVVFインバータ制御方式を引き続き採用した。最高速度(4000系は設計最高130km /h、20000系は120km/h )を除いて4000系と同等の(10000系電車よりは実用的な動力性能で若干劣る)性能である。車体はステンレス鋼車体を採用し、長寿命化、軽量化、塗装作業の軽減を実現している。組み立て工法は当社の車輌では初めての武鉄式ブロック工法(日車ブロック工法のライセンス生産)を採用し、工程の削減、車体剛性の強化を実現している。2000系以降の自社線内専用の通勤型電車で標準になった幅広(裾絞り)車体である。台車は引き続き軸ばり式ボルスタレス台車を採用し、乗り心地、整備性の確保、高速化に備えている。また、車軸を従来の短軸から長軸にすることで、走行安定性の向上と台車構造の簡略化を同時に実現した。ただし、ばね下重量は若干重くなってしまっている。平成18年に製造の車輌から軸ばり式ダイレクトマウント(ボルスタ付)台車になった。長軸構造も受け継がれている。統合型車両情報装置のひとつであるTIMSの採用で、4000系と比べてさらに点検作業の軽減、異常時のすばやい対応が可能になった。左手ワンハンドルマスコンも10000系から継続採用されている。

- 動力性能

主電動機は、JR東日本209系電車の廃車発生品のMT68型電動機、JR東日本E231系電車と同等のM-MT73型及び、低騒音・高回転対応の改良型M-MT73A(定格出力95kW 4000系の155kW電動機とほぼ同等の実効性能)を主に使用している。ほかに209系900番台の電動機を流用した編成もある。これらの電動機は相互に電気的互換性がある。基本性能は、最高運転速度120km/h(MT68型搭載車は110km/h)、起動加速度3.0km/h/s、常用減速度4.0km/h/s、非常減速度5.2km/h/sである。ブレーキは電気指令式ブレーキである。同系列登場以降に製造もしくは大規模更新工事を施工した一般形電車と性能の制限なしで連結可能である。在来車との併結も読み替え装置がついているため可能であるが、3000系(未更新車)以前の車両と連結する場合、性能が起動加速度が2.6km/h/sに、減速度が常用4.0km/h/s、非常4.5km/h/sに制限される。4000系(未更新車)、8000系(二代)、10000系(読み替え装置変更後)と連結する場合は減速度のみ常用4.0km/h/s、非常4.5km/h/sに制限される。なお、識別のためMT68搭載編成は識別のためオレンジ色の帯を正面に入れている。歯車比は7.07である。また、平成18年以降に製造された車両はJR福知山線尼崎脱線事故を反映し車体の強化が行われ自重が増加し、さらに前項で述べた通り平成19年以降に製造された車両はボルスタ台車に変更されたためさらに自重が増加している。

原則MT比は1:1であるが。2両固定編成については単独運転時の冗長性確保のため令和5年度以降増備車を除き全電動車構成となっている。この影響で令和5年度以降増備車のうち2両固定編成は営業運転における単独運転は禁止されている。(令和5年度以降増備車の2両固定編成もTc車の電装準備はされている)

原則MT比は1:1であるが。2両固定編成については単独運転時の冗長性確保のため令和5年度以降増備車を除き全電動車構成となっている。この影響で令和5年度以降増備車のうち2両固定編成は営業運転における単独運転は禁止されている。(令和5年度以降増備車の2両固定編成もTc車の電装準備はされている)

- 客室設備について

コスト低減のためJR東日本のE231系電車とほぼ同じロングシートを採用したが、不評だったのでまもなくS字ばね付のものに改良された。クロスシートは4000系の可変座席(デュアル)シートに改良を加えたものを採用した。引き続きLED表示による旅客案内装置を採用し、次駅・停車駅案内、広告などを表示している。平成17年製造の車輌から15型LCD画面を用いたものに変更した。これは、乗降ドア鴨居部に2画面づつ設置し左手を広告などに、右手を次駅案内に使用するようになっている。LCD案内装置は乗務員室でDVDプレイヤー、PCなどにも接続可能で、音声も車内スピーカーないしFM電波で流せるようになっている。平成19年度車からLCD案内装置を17型ワイドLCDに変更している。4000系などに続き車椅子用スペースも確保されている(各先頭車)。自動放送装置も採用した。冷房は、新造時より取り付けられている。

デュアルシートのロングシートモード時の座席配列

デュアルシートのクロスシートモード時の座席配列

増備について

平成15年から平成19年にかけてと平成22年から平成25年にかけて、2両編成、4両編成、6両編成、8両編成が製造された。8両固定編成の設定は新造車ではこの系列が初めてである。製造年ごとにドアや袖仕切、足回りなどに違いがある。平成19年製造の車輌から行先表示機のフルカラーLED化が行われた。平成23年以降落成の武蔵野車輌製造で製作された車両は将来製作予定の60000系0番台とほぼ同じ見た目(出入口フレームが外はめ式という相違がある)の構体になっているが、内装は既存の20000系とほとんど相違が見られない(一部内装部品の材質変更程度)。その他のメーカーから落成した車両は既存の20000系と同じ構体になる予定である。武蔵野車輌製造、日本車輌製造、東急車輛製造で製造された。地下鉄直通仕様車はない。さらに次世代構体の別アプローチとしてAL・SUS複合構体採用の試作車が2両製造された。

平成28年度から既存の6両固定編成に2両中間車を組み込み8両固定編成にすることになり、組み込み用の付随車10両が新たに製造された。20000系については6両固定編成を全廃した。

平成28年度から既存の6両固定編成に2両中間車を組み込み8両固定編成にすることになり、組み込み用の付随車10両が新たに製造された。20000系については6両固定編成を全廃した。

COVID-19の蔓延による半導体不足および経営への影響に伴い、本来70000系などのの新しい設計の電車を増備すべきところ、計画変更で令和5年度より70000系タイプの構体と某所より入手した機器により8両編成6本、4両編成4本、2両編成8本が製造される予定である。

令和5年度には8両編成3本と2両編成4本が落成した。

令和6年度には8両編成3本と2両編成4本が落成した。

令和7年度は4両編成4本を製造予定であり、これをもって20000系電車の製造は終了する予定である。

こちらについては某所で入手した機器や内装材を可能な限り再利用するなどコストダウンを徹底的に行っている。(ex.袖仕切りや座席近傍のつかみ棒はE235系1000番台と同一品を使用、乗降扉横の柱は従来の20000系と同等(JR東日本E231系東急車輛製の車両と同等)荷棚やつり革は某所発生品を清掃して再利用、照明はLED直接照明、ダミーの空調吹き出し口は省略、乗降扉は単板ガラスかつ室内側塗装省略、連結妻の貫通扉は某所の発生品流用(不足分は同一品を新造)、運転台機器も可能な限り某所発生品を流用、旅客案内装置は原則として既存の20000系平成19年度車以降に準ずる形としたうえで、21型LCDを千鳥配置にする(LCDを省略する箇所はLCD取り付け準備工事)、電磁直通空気ブレーキ車連結用読み替え装置の省略など。)

令和5年度には8両編成3本と2両編成4本が落成した。

令和6年度には8両編成3本と2両編成4本が落成した。

令和7年度は4両編成4本を製造予定であり、これをもって20000系電車の製造は終了する予定である。

こちらについては某所で入手した機器や内装材を可能な限り再利用するなどコストダウンを徹底的に行っている。(ex.袖仕切りや座席近傍のつかみ棒はE235系1000番台と同一品を使用、乗降扉横の柱は従来の20000系と同等(JR東日本E231系東急車輛製の車両と同等)荷棚やつり革は某所発生品を清掃して再利用、照明はLED直接照明、ダミーの空調吹き出し口は省略、乗降扉は単板ガラスかつ室内側塗装省略、連結妻の貫通扉は某所の発生品流用(不足分は同一品を新造)、運転台機器も可能な限り某所発生品を流用、旅客案内装置は原則として既存の20000系平成19年度車以降に準ずる形としたうえで、21型LCDを千鳥配置にする(LCDを省略する箇所はLCD取り付け準備工事)、電磁直通空気ブレーキ車連結用読み替え装置の省略など。)

なお、VVVFインバータとSIVについては初回の重要部保全検査で載せ替えを予定している。

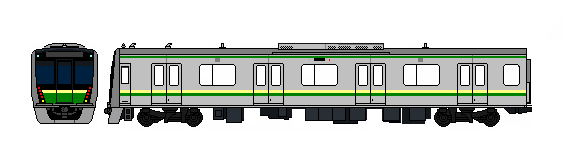

令和5年度増備車(予定)

総合検測車について

平成16年に20000系をベースとした総合検測車が登場した。営業列車と同じ速度(最高120km/h)で、軌道・信号・架線などの総合的な検測が可能な車輌で、3両編成で信号検測車のクモヤ29190型、軌道検測車のサヤ29290型、架線検測車のクモヤ29390型により構成される。中央関東鉄道の検測があることから、自社線の直流1500V以外にも、単相交流20000V50Hzでも自力での運行が可能なほか、非電化区間の検測も考慮し、機関車牽引用のブレーキ読み替え装置を搭載したほか、クモハ29390型にはディーゼル発電機を搭載している。非電化区間の検測があるにもかかわらず電車にした理由は、動力性能の確保、駆動装置のメンテナンスの問題などが挙げられる。パンタグラフはサヤ29200型とクモヤ29300型に搭載し、クモヤ29300型のパンタグラフは、原則として検測専用であるが集電することも可能である。交流20000V関係の機器は全てサヤ29200型に搭載されている。

なお車体幅に関しては、2780mmとし東京新都心高速の路線での検測を可能にしている。

なお令和6年9月から走行機器や検測機器の全面的な機器更新のため入場中であり、令和7年3月に出場した。自社線内や乗り入れ先直流電化区間の大半は70000系電車量産先行車で検測可能なものの、70000系電車で検測する場合中央関東鉄道線の交流電化区間や非電化区間では可搬式ディーゼル発電機の積載が必要であったり、交流電化設備の検測が不可能であるなどの制約があるため、全面的機器更新をすることになった。

クモヤ29101

サヤ29201

クモヤ29301

←太田

| クモヤ29191 | サヤ29291 | クモヤ29391 |

| ATS VVVF | PT Track | ATS VVVF DG |

高速化対応工事及び機器更新

20000系は主回路などの主要機器がJR東日本のE231系電車などの新系列電車と共通仕様となっており、初期に製造された車両は主要な電装品の交換時期になった。(平成30年時点)

また、現状の20000系の性能は将来の高速化対応に支障が出る可能性がある。特に209系由来の電動機を使用している車両は110km/hしか出せない。

また、現状の20000系の性能は将来の高速化対応に支障が出る可能性がある。特に209系由来の電動機を使用している車両は110km/hしか出せない。

平成30年度より、劣化した機器の新設計品への交換を実施することになった。

具体的には、VVVFインバータ、補助電源装置、TIMSを新設計品に交換、主電動機の重整備(M-MT73系の場合)もしくはMT79改良品のM-MT79への交換(MT68系の場合)、電動空気圧縮機の重整備、ほか劣化した部品の交換など、車両信頼性確保のための最低限の内容になる。旅客サービス面に関連するリニューアルは経年20~25年経過時点で別途検討することとしている。

なおMT68搭載車については、高速化推進のため一部車両については初期車のM-MT73をM-MT79に機器更新時交換の上、捻出したM-MT73をM-MT73A相当に改良重整備してMT68と交換している。

また、当面の間体質改善工事や機器更新の対象となる車両が大変多くなることから、当系列の機器更新は少なくとも令和7年度まで東鷹アクセントに外注される予定。

令和4年度から令和5年度の体質改善工事については、COVID-19の蔓延による半導体の供給不足に伴いVVVFインバータとSIVの交換を先送りする更新メニューになる模様。(体質改善工事後の初回の重要部保全検査(指定保全相当))の時期に残りの工事を施工する)なお、VVVFインバータとSIVについては体質改善工事が一定レベル進んでいることにより、予備品が十分確保されているためこれらを交換しなくてもただちに問題になることはない。

旅客設備リニューアル工事

当系列の初期車について製造後20年を経過したため、機器更新車の内装リフレッシュ工事を重要部保全検査時に施工することにした。

乗客の手に触れる箇所の化粧板の張替え、床敷物の張替え、袖仕切りの再塗装および袖仕切り上部へのパイプの追加(京浜急行電鉄二代目1000形電車アルミ車の更新前の袖仕切り部のパイプのイメージ)(一部編成については70000系電車量産車と同一品の袖仕切りへの交換)、旅客案内装置を21型LCDに交換する、座席を70000系電車と同等品に交換する(デュアルシート車についてはデュアルシート部は京浜急行電鉄二代目1000形電車1421編成と同等品の座席に交換、妻部のロングシートは京浜急行電鉄二代目1000形電車1890番台と同一形状のものを3人掛けに変更したものに交換)、デュアルシート車に車いす対応の便所の設置などのメニューが予定されている。

乗客の手に触れる箇所の化粧板の張替え、床敷物の張替え、袖仕切りの再塗装および袖仕切り上部へのパイプの追加(京浜急行電鉄二代目1000形電車アルミ車の更新前の袖仕切り部のパイプのイメージ)(一部編成については70000系電車量産車と同一品の袖仕切りへの交換)、旅客案内装置を21型LCDに交換する、座席を70000系電車と同等品に交換する(デュアルシート車についてはデュアルシート部は京浜急行電鉄二代目1000形電車1421編成と同等品の座席に交換、妻部のロングシートは京浜急行電鉄二代目1000形電車1890番台と同一形状のものを3人掛けに変更したものに交換)、デュアルシート車に車いす対応の便所の設置などのメニューが予定されている。

その他

平成19年の9月末ごろに、D.C.Ⅱのラッピングをした編成(6両固定1本)が登場した。

平成24年9月下旬から天体(そら)のメソッドのラッピングをした編成(28105編成 8両固定)が登場した。内部は札幌急行電鉄やホクレンなどの北海道関係の広告で固められている。

平成24年9月下旬から天体(そら)のメソッドのラッピングをした編成(28105編成 8両固定)が登場した。内部は札幌急行電鉄やホクレンなどの北海道関係の広告で固められている。

なお、いずれも広告期間は終了している。

編成図

形式番号の下2桁が50番台の車両はデュアルシート

下2桁が30番台の車両は令和5年度以降の増備車

下2桁が30番台の車両は令和5年度以降の増備車

←太田

| クハ24100 | モハ24200 | モハ24300 | クハ24400 |

| ATS | PT VVVF | SIV CP | ATS |

| クハ24130 | モハ24230 | モハ24330 | クハ24430 |

| ATS | PT VVVF | SIV CP | ATS |

| クハ24150 | モハ24250 | モハ24350 | クハ24450 |

| ATS | PT VVVF | SIV CP | ATS |

| クハ26100 | モハ26200 | モハ26300 | モハ26400 | モハ26500 | クハ26600 |

| ATS | PT VVVF | SIV CP | PT VVVF | SIV CP | ATS |

| クハ28100 | モハ28200 | モハ28300 | サハ28400 | サハ28500 | モハ28600 | モハ28700 | クハ28800 |

| ATS | PT VVVF | SIV CP | PT VVVF | SIV CP | ATS |

| クハ28130 | モハ28230 | モハ28330 | サハ28430 | サハ28530 | モハ28630 | モハ28730 | クハ28830 |

| ATS | PT VVVF | SIV CP | PT VVVF | SIV CP | ATS |

| クモハ22100 | クモハ22200 |

| ATS PT VVVF | ATS SIV CP |

(令和5年度以降増備車暫定仕様)

| クモハ22130 | クハ22230 |

| ATS PT VVVF | ATS SIV CP |