~スティーブの魂はクラフタリアと共に、クラフタリアの意思はスティーブと共に~

スティーブ・クラフタリア同盟連邦のページにようこそ!

我が国と国民は来訪されたクラフターの皆様を歓迎いたします。

ページの一部を改修中につき、見た目が大きく変化する場合があります。

★建国から恐らく、3112日前後経過しています

同盟統合海軍の兵器一覧を更新(2024 11/28)

国家情報

政体スライダー

| 民主的 |

■---- |

独裁的 |

| 右派 |

--■-- |

左派 |

| 解放社会 |

-■--- |

閉鎖社会 |

| 自由経済 |

-■--- |

計画経済 |

| 常備軍 |

■---- |

徴兵軍 |

| タカ派 |

--■-- |

ハト派 |

| 介入主義 |

--■-- |

孤立主義 |

| 犬派 |

----■ |

猫派 |

| AR-15 |

----■ |

AK-47 |

| 紅茶 |

----■ |

コーヒー |

☆各地域との関係

| 中南米 |

良 |

-■--- |

悪 |

概ね関係は良好ですが、一部周辺国との対立が激化しています |

| 北米 |

良 |

■---- |

悪 |

該当地域の大半の国と良好な関係を築いています |

| アジア |

良 |

----■ |

悪 |

近年では大きな衝突もなく、関係は良好です |

| ロシア |

良 |

■---- |

悪 |

該当地域に多い共産圏諸国との関係は良好です |

| 欧州 |

良 |

-■--- |

悪 |

敵対国の消滅&併合によって、良好な状況です |

| オセアニア |

良 |

-■--- |

悪 |

対立国との緊張緩和によって、関係は改善中です |

ニュース

| 12月28日 |

【カサブランカ沖での海戦、同盟統合海軍は勝利を収めるも被害甚大】 |

|

カサブランカ沖において発生した海戦では、同盟統合海軍は大中華海軍とともにイベリア海軍の大艦隊とほぼ正面から衝突し、大きな被害を出しながらも地中海への侵入を成功させた。

とはいえその代償は大きく、中破以上の損害を被った艦は戦艦1 空母1 巡洋艦2 フリゲート7 コルベット14隻となり、うち巡洋艦1隻とフリゲート4隻、コルベット12隻は損傷により沈没した。

戦闘に勝利したものの、これほどの被害が出た背景には、艦隊外周部にて無人運用されていた小型艦が戦艦級との交戦で一方的に撃沈され、その穴から艦隊内に入り込んだ敵艦に蹂躙されてしまった事が挙げられる。

特に数的主力無人艦のマングローヴ級は、パタゴニアの頭脳戦闘艇を相手取り、最低限の対空・対潜戦闘をこなすというコンセプトの艦であったことから、イベリアの大型戦艦には全く歯が立たなかったのである。

一方、第三次舞羅内戦においては頭脳戦闘艇相手に不利な戦いを強いられていたネウケン級コルベットは、友軍の戦艦との共同戦果とはいえ、イベリア戦艦の撃破に成功し、評価を逆転させた。

航空戦においては、航空機の数で勝るクラフタリア・大中華側が優位に戦闘を進め、イベリア海軍の空母1隻を撃沈したものの、防御の薄いエリアに展開していた軽空母「イベロメソルニス」が空対艦ミサイル2発の命中によって航行不能となり、最終的に自沈処分された。

イベリアとの戦争が勃発するまで、同盟統合海軍内で戦艦は「過去の兵器」であるという認識が強く、既に海戦の主役は航空機や潜水艦、小型艦艇になっているとの考えが支配的であった。

確かに新大陸内では戦艦の新造は、旧型艦の代替を除いて殆ど行われなくなっていたが、イベリア始め欧州各国では未だ主力兵器であり、その戦闘力が健在であることを損害を持って関係者に理解させた。

また大中華海軍も同様に駆逐艦クラス以下の小型艦艇の損害が際立って大きく、依然として大きな脅威である戦艦に対して、どのような対抗策を練っていくかが大きな課題となった。

▲画像:撃沈された軽空母「イベロメソルニス」

|

| 12月10日 |

【"脳支援国家を粉砕せよ"イベリア政府によるクラフタリア国内過激派への支援発覚。徹底的な制裁と実力行使を決定か】 |

|

衝撃的なニュースが、世界を駆け巡った。欧州の大国イベリアが、自国にとって都合の良い各国の過激派らを全面的に支援していたことが発覚したのである。

ことの発端はカルタヘナ共和国における革命騒ぎで、同国の反体制派を支援するなど暗躍していたことが分かり、さらには中華総統の暗殺など、イベリア政府とその関係機関の暴挙は数知れない。

これはクラフタリアにとっても他人事ではなく、パタゴニア及び親パタゴニア派に加え、国内新自由主義勢力に対する支援を行い、治安を不安定化させていたことが確認された。

これに加え、クラフタリアとイベリアの間には、海洋利権にまつわる対立や戦争一歩手前となった領空侵犯事件など、準戦時と言える激しい対立が存在した。

シェラルドが消滅、舞羅がCELTO入り、さらにはパタゴニアの軍事力が弱体化したことで、目下クラフタリアの最大の脅威はイベリアと言って差し支えがないだろう。

イベリアによる内政干渉は政財界を巻き込む一大スキャンダルと化しており、国民党の議員や企業経営者など、イベリアに協力し利敵行為を働いた経済的自由主義者は数知れない。

同盟連邦政府はこれら売国奴を流刑にしつつ、イベリアに対する強硬的かつ徹底的な対応を各所で進めている。

全面的な経済制裁が即時発動され、同時にイベリアの軍事的・政治的能力を完膚なきまでに破壊するべく、同盟統合海軍・空軍の出動準備が開始された。

また同じくイベリアへの侵攻を企図する大中華艦隊も寄港予定となっており、その他にも新ソ連・ラティアンスなど7か国による多国籍軍が、イベリアに向かっているという。

第三次舞羅内戦以後、クラフタリアに極めて大きな脅威を与えてきたイベリアだが、もはや軍事力及び現体制の消滅は避けられないだろう。

|

| 4月1日 |

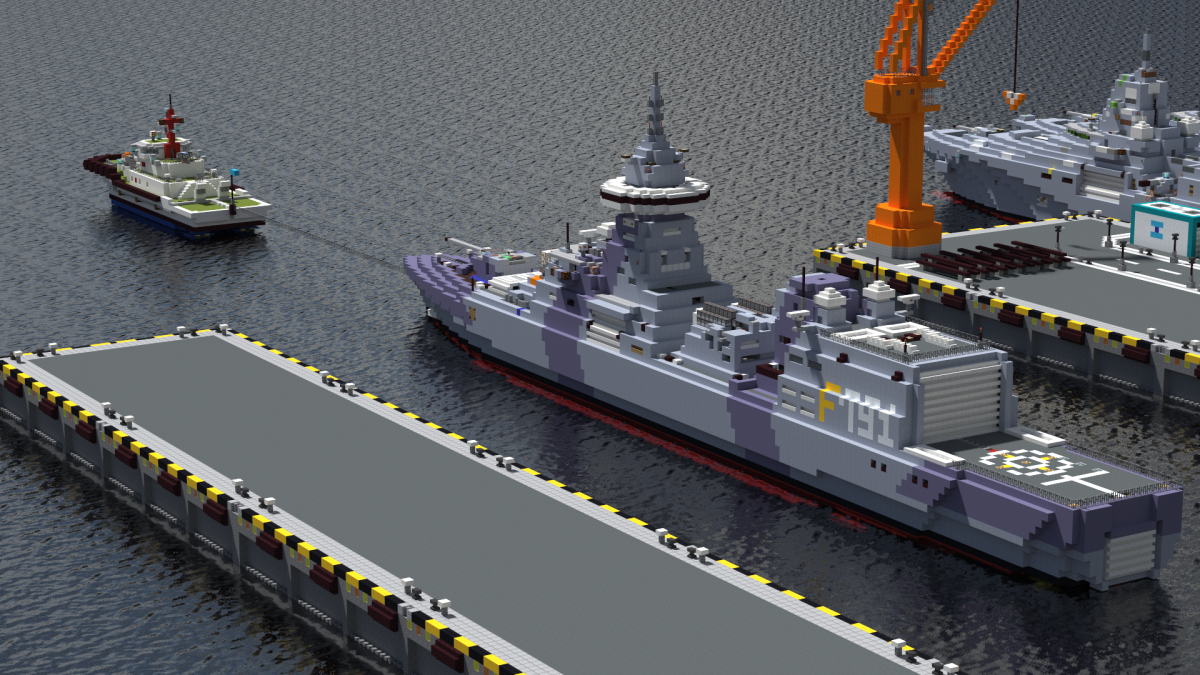

【クラフタリア同盟統合海軍、1.7.10時代の水上戦闘艦すべての除籍を完了。一つの時代が終焉を迎える】 |

|

同盟統合海軍は本日、「アトラル・ネセト」を始めとしたフリゲート3隻を除籍し、1.7.10時代に建造されたエクスカリバーシステム搭載の水上艦すべての退役完了を宣言した。

統一歴70年代後半から120年代にかけて、進歩を続けながら配備されてきた1.7.10対応艦は、1世紀にもわたる長い運用の歴史に幕を閉じたのである。

今回退役した艦は「アトラル・ネセト」「ゴア・マガラ」「ダレン・モーラン」の3隻で、最後の1.7.10対応エクスカリバーシステム搭載艦であり、また最後のTNTカートキャノン搭載艦でもある。

搭載されたカートキャノン「CCM15A3 ATGS」は、駆逐艦クラスの艦に搭載可能なコンパクトサイズながら720弾頭という驚異的な火力投射能力を誇り、大型艦艇が不足していた当時、非常に重宝されていた。

1.7.10時代末期に建造されながら、半世紀もの長期間に渡って運用されたが、先行するレシラム級のような新造レベルの大規模改修を受けることなく、晩年まで建造当時の姿を維持していた。

時代と共に「対水上戦用フリゲート」というコンセプト自体が陳腐化しつつも、第三次舞羅内戦に至るまで対地砲撃を中心に活躍し続けた老兵は、今ひっそりと、同盟統合海軍から姿を消したのである。

▲画像はタグボートに曳航され、軍港から予備役艦の保管エリアへ移動する「アトラル・ネセト」。同盟統合海軍からは退役するが、予備役艦として最低でも50年は保管される予定である。

|

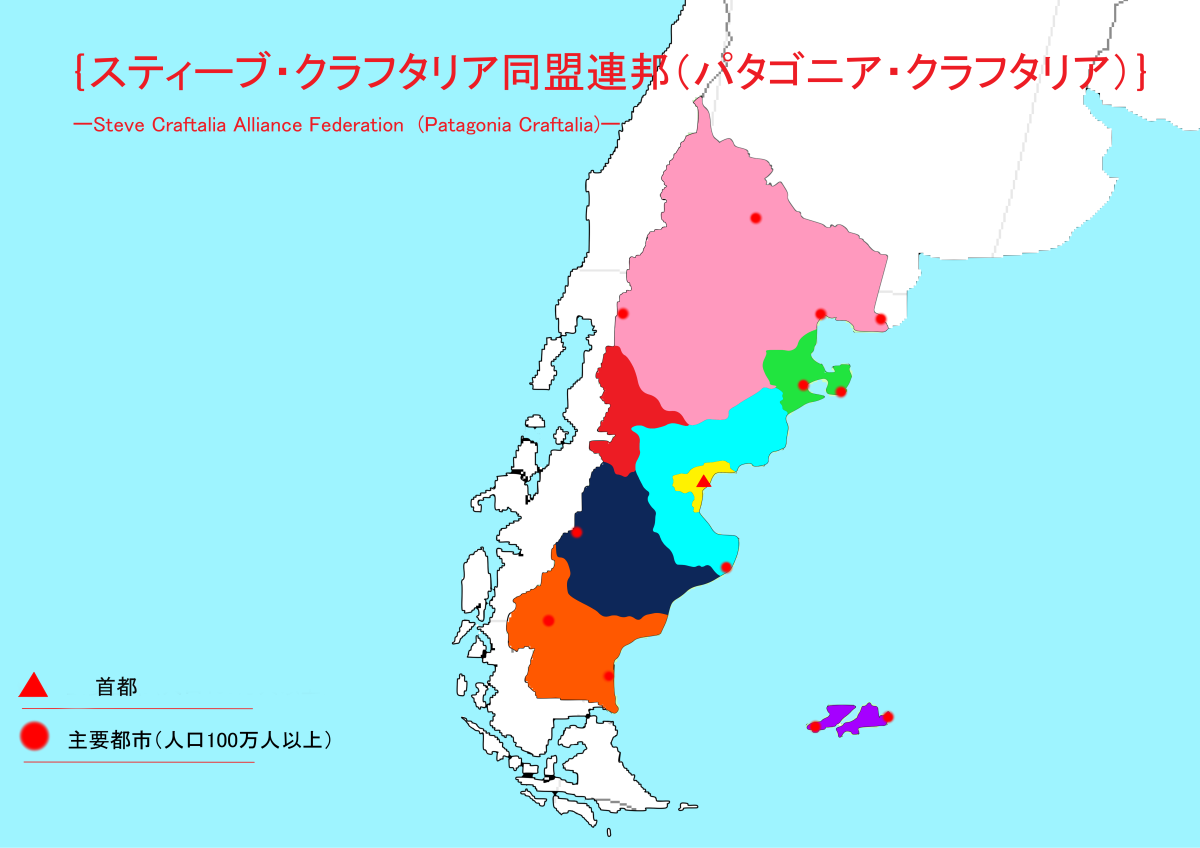

地図・解説(パタゴニア、世界地図上のクラフタリア)

(クラフトマップ 様の地図を利用しています)

スティーブ・クラフタリア同盟連邦は、南米大陸東部に位置する共和制国家。ティエラ・デル・フエゴ州を除くアルゼンチン南部とフォークランド諸島を領有しており、俗にパタゴニア・クラフタリアとも称される。

首都はコモドーロ・リバダビア(セントラル・シティ)であり、人口は約1億1200万人(S.E 3012年現在)。

その後人口は減少傾向にあったが、統一歴157年(S.E 3050年)頃に北連最終戦争で祖国を失った北連人を3000万人近く受け入れたことで、統一歴160年現在の人口は約1億4100万人である。

農業に適した肥沃な土地が非常に少ないことから牧畜や漁業が盛んに行われており、近代以降は造船、航空宇宙産業を特に大きく発展させてきた。また近年は各種電子機器類の製造が主要産業となりつつある。

経済における政府・行政の影響力が大きい所謂大きな政府型の国家であり、経済構造は内需偏重型。高度な行政サービス・社会インフラなどが維持されており貧富の格差が小さいために安定して豊かな国ではあるが、近年は貿易赤字や対外債務の増大が無視できなくなっている模様。

列強の植民地から独立して以後、第三世界の一国家としてイデオロギーや覇権をめぐる争いから距離を置いていたこともあって、他の自由主義圏の国々とはやや外交や経済などの方針が異なっているのも特徴。

社会主義・共産主義に対して(現在では)寛容な反面、その成り立ちからか反帝国主義の気風が強く、それが政治的な行動にも強く影響している。

国際的には自由主義圏の主要国として振舞っているものの、その外交路線は独特のものと言える。

地理

|

+

|

... |

首都であるセントラルシティ(コモドーロ・リバダビア)及びその周辺都市圏で構成される。行政区分上唯一の「準州」であり、一都市圏ながら他の州と同等の権限を持つ。

面積は最小ながら人口は1000万人以上(S.E3040年時点)にも達し、情報通信産業などを中心に多種多様な企業が本社を置き、政治的・経済的なクラフタリアの中心地である。

一方で極端に高い人口密度から都市開発は限界に達しており、住環境の悪化や地価の高騰などの理由で周辺地域への人口流出が進む傾向にある。

リバダビア準州を覆うように立地する州。開発が限界に達したリバダビア準州に代わり、外国企業や新興企業が多く進出しており、近年急速に発展を遂げている。

人口200万人近くに達する州都のデセアド市を筆頭に、沿岸部は自動車・造船・航空などの分野の企業やその工場が集積し、クラフタリア最大の工業地帯を形成している。

リバダビア準州に近い地域は交通アクセスの良好さからベッドタウンとして発展を遂げており、人口は増加する傾向にある。

歴史的に隣国との交易拠点として栄えた州のひとつ。国境沿いの州の中でも交通の要衝を最も多く抱え、国境付近に州都であるロス・アンティグオスが存在するため、特に隣国とのつながりが深い。

隣国と関係が良好な時期は経済的な拠点として栄え、関係が悪化している時期には軍事的な拠点として栄えるという二面性を持つ。

州都付近のヘネラル・カレーラ湖は、ある程度の規模の船舶が通行可能なムルタ川とテレサ川を通して太平洋方面へつながるため、クラフタリアの湖としては唯一同盟統合海軍が展開している。

クラフタリア最南端の州。ニューオブシディアン州以上に隣国との交易拠点としての性格が強く、隣国主要都市とクラフタリアの主要都市を結ぶ道路や鉄道などの結節点を多く抱える。

州都のリオ・ガレゴスは人口300万人を誇るクラフタリア第三の巨大都市であるのみならず、国内有数の大海軍基地とそれに隣接した港湾施設・造船所が多く立地する海軍の街でもある。

陸軍最大の機甲部隊を擁するガイポン基地や空挺軍のエル・カラファテ基地、空軍のエスペランサ基地など、その地勢的要因から強力な軍備を擁する点が最大の特徴。

クラフタリアで最も人口の少ない州。州都エスケルは国境沿いの他都市同様隣国との交易・交通の拠点ではあるものの、その規模は比較的小さい。

人口も少なく、目立った産業もない影の薄い州であったが、統一歴155年の北連最終戦争後、亡命北連人が多数入植したため、近年では急速に発展しつつある。

クラフタリア最大の面積を誇り、ネウケンやビエドマといった巨大な国際都市を複数抱える州。北方の隣国との交流も活発であり、古来よりクラフタリア国内では首都周辺と難文サンタクルス州と並んで先進地域であった。

近年では国際的な金融拠点として注目を集めているが、本質的にはクラフタリア最大の農業地帯を有しており、農業を始めとした第一次産業が主流の地域である。

一方で工業に関しては他の州ほど発展しておらず、北方の隣国とは長期間に渡り友好関係を継続しているため軍事面では陸海空いずれの軍においても多くの部隊が2線級と位置付けられている。

|

軍事関連企業

|

+

|

... |

エメラルド・マリンユナイテッド(EMU)

国内第二位のシェアを誇る造船会社。その他の海洋開発事業なども幅広く手掛ける。

軍事分野では海軍主力艦艇の多くを開発・建造しており、こちらでは事実上の最有力企業である。

建造する艦艇はコストや運用性に難がある傾向が強いが、革新的な設計と重武装に定評がある。

同盟連邦成立時に統廃合された、中小規模の造船会社の集合体を前身としている。そのためか、事業部ごとの独立性が非常に高い。

舞院(まいん)重工(MHI)

同盟連邦設立前、現リバダビア州に本拠を置いていた財閥を前身とする大企業。

軍需産業においては車輛や航空機に艦船など、様々な分野へ進出しており、そのいずれにおいてもほぼトップシェアを誇る。

保守的な設計になる傾向があり、安定した高性能と信頼性で正式採用を勝ち取ってきた。

その傾向は艦船においても同様だが、エクスカリバーシステムやコマブロ兵器など、国内外の新技術を積極的に取り入れることも。

その分野でも主力艦を設計しており、EMUが最大のライバル企業となっている。

現在は、軍用車両と航空機の開発が主体としつつ、民生用も含めた造船分野においても最大シェアを誇る。

ノース・インダストリーズ(NIC)

主に戦車や火砲などの陸戦兵器や、小銃などの装備品を製造する企業。

多数の巨大工場を保有しており、その生産能力はクラフタリアの軍需産業界では頭一つ抜きんでているため、輸入兵器や他社へ供給されるOEM品の生産を積極的に行っている。

その前身は、同盟連邦成立以前に存在した社会主義国家、ムーシュルーム人民共和国の国立設計局であるが、同社の秘密主義体制によって詳細は不明。

競合他社よりも技術水準はやや遅れているが、製造する兵器は安価にして質実剛健なものが多く、現場からの信頼は厚い。

近年では造船業界にも進出し、ヒュドラ級巡洋戦艦などの艦艇建造も行っている。

その低コストかつ巨大な生産能力から「クラフタリアの大工廠」の異名を持つが、現在では品質向上と引き換えに相対的な競争力は失われつつある。

スティーブ・エレクトリック・システムズ(SES)

エアロスペース・パタゴニア

クラフタリア・エアクラフト・コーポレーション(CAC)

|

歴史

政治

| 政党一覧 |

備考 |

モットー |

裏の主張 |

その他 |

| 自由経済党(自由党) |

現職大統領を輩出/与党 |

自由な貿易と経済活動による国家の発展

→自由な社会と共和制こそ国家にとって最良の仕組みである |

自由な貿易と経済活動だ!それ以外の自由なんて知るか! |

統一歴100年前後に主流だった新自由主義者の放逐後、大きな政府思想へと転向 |

| 保守国民党(国民党) |

|

民族の文化伝統を重んじ、国民生活に安心と安全を |

スティーブ様最高!鼻でか村人は彼によるインテリジェント・デザインだ! |

|

| 王政党 |

|

栄光のパタゴニア王国の復活と、各地の君主制国家との連帯

→過激派が

パタゴニア頭脳王国

として独立 |

共和制は劣った社会制度!今すぐ政府は王政復古しろ!←こういう連中は国外追放されました |

|

| 共産党 |

|

|

|

事実上自由党との連立政権を構成する。なんでやねん |

| 他種族融和党(融和党) |

解体済み |

種族を問わず平等な社会の実現、他種族間の協調 |

敵性mobと仲良くしよう!他人の家が匠にリフォームされても俺知らね |

|

| 他種族共生党(共生党) |

|

性懲りもなく復活。だいたい融和党と主張と構成員は同じ。議席数は上院下院ともに1 |

敵性mobとの共存を否定するやつらは匠による強制リフォーム |

存在が空気 |

軍事

正式名称はクラフタリア同盟統合軍。同盟統合軍と呼ばれる。陸海空の各軍指揮系統は完全に一本化されており、有事の際極めて高度かつ密接に各種戦力を運用できるのが特徴。

シーレーンの防護を最重要の目的としているためか、海空軍の戦力は列強と同等またはそれ以上の水準にある。

一方で近年まで陸続きの敵性国家が存在しなかったこともあり、陸軍の戦力は周辺国と比較して著しく劣っている。防衛重視の戦闘教義もあって敵地への侵攻能力は非常に低い。

国防費はGDPの2-3%ほど。そのうち5割以上の予算が海軍へ投じられており、特に大量の艦艇の維持費用は、年々増大する社会保障費とともに国家の財政を圧迫している。

同盟統合陸軍

| 正式名称 |

クラフタリア同盟統合陸軍

|

| 軍旗 |

|

| 総人員数 |

約25万人 |

| モットー |

もうちょっと予算よこせ。じゃないと戦えないぞ |

| ひとこと特徴 |

人が足りない、予算が足りない、技術も足りない。無い無い尽くしの可哀そうな組織。 |

同盟統合軍の内部組織であり、陸上で活動する。概ね他国の陸軍と同様だが、航空機や艦艇は一切保有しない。

比較的規模が小さく人員・予算ともに不足気味であるため、純粋な戦力面ではそれほど有力とは言い難い。

とはいえ、世界有数の歩行戦車戦力・少ないながらも強力な戦車・火砲を有しており、海軍国の陸軍として小粒ながらも侮れない戦闘力を有している。

主に海空軍と連携した迅速な戦力展開および、自国領土内での防衛戦を想定任務とするが、近年ではある程度大規模陸上戦にも対応可能な体制へと改変されつつある。

統一歴155年、スィヴェールヌイ諸島共和国(北連)が滅んだ北連最終戦争以後、残存した北連駐留軍を吸収して人員数が18万人→32万人へと一挙に増大、戦力が大幅に強化されている。

装備一覧

(退役した兵器を含めた完全版は

こちら

からご覧ください。)

|

+

|

... |

個人用装備

|

+

|

... |

| アサルトライフル/カービン類 |

| T73A/B SMCR |

|

| 概要 |

同盟統合陸軍・空挺軍向けに開発された自動小銃。様々な弾薬に対応するマルチキャリバーライフルで、同盟統合軍および空挺軍には主に5.56×45mm弾および7.62×39mm弾に対応するモデルが支給されている。射撃精度や耐久性は従来型小銃を凌駕し、左右選択可能な排莢口やチャージングハンドルなどアンビ化が徹底されたことで操作性も向上した。

▲画像1枚目:A型(5.56mm 標準型)

▲画像1枚目:B型(7.62mm 標準型) |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

173年 |

作動方式 |

ロングストローク・ガスピストン/ロータリーボルト式 |

| 全長 |

850mm |

使用弾薬 |

5.56×45mm/7.62×39mm |

| 重量 |

3.1kg |

装弾数 |

20発/30発(箱型弾倉) |

| T73C/D SMCR(カービン) |

|

| 概要 |

同盟統合陸軍・空挺軍向けに開発された自動小銃。

T73ライフルの短縮型で、主に車両や航空機の搭乗員や後方支援要員などが使用することを前提とした小型・軽量モデルである。

▲画像1枚目:C型(5.56mm仕様)

|

| 仕様 |

| 正式採用年 |

178年 |

作動方式 |

ロングストローク・ガスピストン/ロータリーボルト式 |

| 全長 |

780mm |

使用弾薬 |

5.56×45mm/7.62×39mm |

| 重量 |

2.9kg |

装弾数 |

20発/30発(箱型弾倉) |

| T67A2/SCM-80A2 |

|

| 概要 |

| シランナ製の「M-80」をベースに、クラフタリアの銃器メーカーがシランナ企業協力の下開発した自動小銃。基本的な動作システムは原型のM-80と全く同じであるが、同盟統合陸軍/空挺軍の要求に沿った設計変更が施され、高い信頼性と堅牢な構造はそのままに操作性や拡張性の改善、銃本体の軽量化、そして同盟統合軍仕様のコンペンセイターや高精度バレルの採用によって、命中精度の大幅な向上を実現した。しかしその結果、製造コストは原型と比較してかなり高価である。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

167年 |

作動方式 |

ロングストローク・ガスピストン/ロータリーボルト式 |

| 全長 |

900mm |

使用弾薬 |

7.62×39mm |

| 重量 |

3.6kg |

装弾数 |

30発(箱型弾倉) |

| T67A4/SCM-80A4 |

|

| 概要 |

| シランナ製の「M-80」をベースに、クラフタリアの銃器メーカーがシランナ企業協力の下開発した自動小銃。A4型は最初期に少数生産されたA1型、第三次舞羅内戦終結時の正式配備モデルのA2型、T73C?Dと競作したカービンモデルに次ぐ4つ目の発展型である。改良点は非常に多く、作動システムから外装まで全面的に構造を見直すものとなり、外観は大きく変化した。従来のモデルより低価格化したため、スケルトン・ウォードロイド向けの装備としても採用されている。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

190年 |

作動方式 |

ロングストローク・ガスピストン/ロータリーボルト式 |

| 全長 |

895mm |

使用弾薬 |

7.62×39mm |

| 重量 |

3.4kg |

装弾数 |

30発(箱型弾倉) |

| M-80 |

|

| 概要 |

| シランナ製の「M-80」アサルトライフルのクラフタリア生産モデル。北連最終戦争後の北連軍人受け入れによって銃器不足が発生した際に大量導入され、以後も準主力火器として運用と生産が継続された。第三次舞羅内戦以降は発展型のSCM-80やSMCRへの置き換えが進み、スケルトン・ウォードロイド向けの主兵装としての運用が主体となっている。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

132年(本国) |

作動方式 |

ロングストローク・ガスピストン/ロータリーボルト式 |

| 全長 |

900mm |

使用弾薬 |

7.62×39mm |

| 重量 |

3.7kg |

装弾数 |

30発(箱型弾倉) |

| スナイパーライフル/バトルライフル |

| T93 ASMR |

|

| 概要 |

| 旧型の大口径ライフルを更新する、ASMR(Advanced Smart Marksman Rifle)計画に基づいて開発されたブルパップ式マークスマンライフル。メーカーにおける製品名は「MR-E2」で、選抜射手向け小銃として以外にも、照準器を変更し一般兵向けの高威力・長射程火器としての運用、さらにはフルオート射撃能力とオプションの30連弾倉を生かし、簡易的な軽機関銃としての運用も可能な多用途火器となった。同盟統合軍においては、より軽便だが長距離射撃を苦手とするT73 SMCRやSCM-80を補完する長射程火器として、大規模に導入されている。 |

| 機関銃類 |

| T142/M-73SC MMG |

|

| 概要 |

| 北連最終戦争後の陸軍大増員によって発生した武器・兵器の不足を補うべく調達された、シランナ製汎用機関銃M-73のクラフタリア同盟統合軍向け仕様。旧世代の機関銃ながら突出した高火力を誇り、ブレインソルジャーなどの機械兵士にも有効。基本的には7.62×51mmの弾薬を使用するが、少数の6.8×51mm弾対応モデルが試作された。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

142年 |

作動方式 |

ショートリコイル/ローラーロック式 |

| 全長 |

1220mm |

使用弾薬 |

7.62×51mm/6.8×51mm |

| 重量 |

11.5kg |

装弾数 |

75-250発(ベルトリンク) |

| T37/M1919SC HMG |

|

| 概要 |

| かつて天才的な銃器設計者によって開発された空冷式重機関銃。同盟統合軍が使用するのは末期型に相当する7.62×51mm弾仕様であるが、これを差し引いても誤差としか言えないほどの旧式火器である。しかしながら後継の機関銃が不足しているため、戦車の同軸機銃や陣地固定の火器としては未だに多数が現役。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

142年 |

作動方式 |

ショートリコイル式 |

| 全長 |

1219mm |

使用弾薬 |

7.62×51mm |

| 重量 |

14.0kg |

装弾数 |

75-250発(ベルトリンク) |

| フィンマグKK-50-1/M2-HB |

|

| 概要 |

| クラフタリア同盟統合軍が老朽化した大口径重機関銃の代替を目的に、シランナの銃器メーカーであるフィンマグ社に発注した重機関銃。ブローニングM2をベースとして各所が再設計されており、大重量ではあるものの抜群の信頼性と耐久性、射撃精度を誇る。弾薬は安価な普及品ながらきわめて強力な12.7×99mm(.50BMG)弾を使用し、ドローンやヘリコプターなどの航空機や軽装甲の車両など、重装甲車両を除く大半の標的に対し有効。歩兵部隊の火力支援装備としては勿論、200年代以降に開発された多くの車両に主兵装もしくは副兵装として搭載されている。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

199年 |

作動方式 |

ショートリコイル式 |

| 全長 |

1645mm |

使用弾薬 |

12.7×99mm |

| 重量 |

37.6kg |

装弾数 |

75-250発(ベルトリンク) |

| サブマシンガン |

| T74/FMK-3 |

|

| 概要 |

| クラフタリア初の国産サブマシンガン。老朽化と拳銃弾を使用するがゆえの威力・射程不足から、アサルトライフル・カービンへの置き換えが進められているが、後方部隊を中心に未だ一定数が現役で運用を継続している。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

74年 |

作動方式 |

ショートリコイル/ローラーロック式 |

| 全長 |

690mm |

使用弾薬 |

9×19mm |

| 重量 |

3.7kg |

装弾数 |

25/32/40発(箱型弾倉) |

| M-69(SMG) |

|

| 概要 |

| 特殊作戦向けに少数が導入された、シランナ製サブマシンガン。大型の高性能サプレッサーを内蔵し驚異的な消音性能を誇り、隠密性が求められる作戦において絶大な威力を発揮する。導入から年月が経過した現在でも一部が運用中と推測されるが、詳細な情報は一切不明。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

109年(本国) |

作動方式 |

? |

| 全長 |

860mm |

使用弾薬 |

7.62×25mm(専用亜音速弾も使用可能) |

| 重量 |

3.4kg |

装弾数 |

15/20/30発(箱型弾倉) |

|

主力戦車(MBT)

| 名称 |

画像 |

配備数/生産数 |

備考 |

MBT-23「ヘロブラインⅢ」 |

|

120輌 |

ヘロブラインシリーズの集大成と言える戦車。

新設計の主砲は基礎スペックこそMBT-19のそれと大差ないものの、大幅に軽量化されており信頼性も向上した。

拡張性も優秀で、その他副兵装も全面的に刷新された。

拡張性を活かして段階的な改良が行われており、すでに極めて旧弊な設計の車両ながら使い勝手がよく、周辺国の戦車更新が滞っていることもあって未だ多くの車両が現役。

30年近くにわたって1000両弱が生産され、以後段階的なアップグレードによる能力向上が進められたが、現在運用が継続されているのは最終型にあたるH5型のみである。

車体重量:736B

主砲:TCC12H 232-423弾頭(H5型)コマブロ装薬装填式多目的戦車砲

主砲弾種:HE 長射程HE HEAT HEC HESH APFSDS-E(高装薬貫通弾)

▲現時点での最終発展型であるMBT-23H5 |

MBT-31RE「ヘロブラインR5」 |

|

80輌 |

幅縦2マス砲を備え、強大な主砲火力を誇るMBT-31の後期生産型

クラフタリア戦車としては最高峰の攻撃力・防御力を備えたMBT-31であったが、先進諸国の技術向上への対応が不十分であり、将来的な陳腐化が予想された。

特に超砂砲を備えたより新しい世代の戦車に対しては、攻防力の優位性が喪失する可能性が指摘されており

実際にボリビア戦争の緒戦においてグランタイア陸軍の超砂砲搭載戦車HL-604に対し、ヘロブライン5ですらやや劣勢、ヘロブライン3などの他種戦車では一方的に撃破されるなど惨憺たる状況を露呈してしまう。

MBT-31REは、それらボリビア戦争の戦訓をもとに、超砂砲の搭載や装甲設計の見直しなど大幅な能力向上を図った改良型である。

合計で500両以上が生産され長らく戦車兼自走砲として様々な場面で活躍したが、原型のMBT-23共々旧式化し現在では数を減らしつつある。

車体重量:810B

主砲:HG17B-SS 728弾頭超砂対応型多目的榴弾砲

主砲弾種:HEAT HEP HEC その他 |

Gla-20F8S/MBT-28-58 「アリス」 |

|

66輌 |

ヴァルキア製の主力戦車「Gla-20」のクラフタリア向け小規模改修型

同盟統合陸軍では、北連最終戦争の際ヴァルキアより支援物資として、同国陸軍を退役したGla-20F8を格安で譲り受けており、これに小規模な改修を行ったうえで配備したものである

クラフタリア最新の戦車としてはMBT-54が存在するが、最新技術を大量導入した代償に信頼性が低く、またその発展型であるXMBT-59の完成も数年後であると考えられたため、それまでの繋ぎ役として導入された

舞羅やパタゴニアの陸軍と直接対峙する前線部隊では「多少古くても、実績と信頼性があり、仮想敵に対抗可能な戦車」が求められており、その要求を満たす車両として高く評価されている

なおGla-20は以前にも導入が構想されたことがあり、その際仮に「MBT-28」の番号が割り振られていた。設計時期がヘロブラインⅢよりも古い車両であることから、MBT-54より実際の導入時期が後にもかかわらず、より古い時期の正式採用を示すMBT-28の番号がそのまま使われている。

導入数は108輛だが、その多くが第三次舞羅内戦の緒戦で失われている。

車体重量:-B

主砲:?弾頭戦車砲

主砲弾種:HEAT HEC HESH |

MBT-23X 「ヘロブラインⅢX」 |

|

40輌 |

クラフタリア初の完全コマブロ戦車「MBT-54」の主砲に換装したMBT-23の最終(?)発展型

駐留北連軍の吸収後、不足する戦車を早期に増備する目的で開発されたため、初期製造車は既存の現役車両の改修ではなく、近代化改修が見送られ予備装備となっていた車両を再生する形で制作された

MBT-23と銘打ってはいるものの、MBT-23の小型版であるMBT-27(現存する80両ほどはすべて予備役)から改修された車両も存在し、そちらはMBT-23X2と型番が割り振られ、車体が少し短いのが特徴である

H型以降のアップデート対象から外れ、予備装備となっていたMBT-23D~G型を改修したMBT-23X1(120両)、先述のようにMBT-27から改修されたMBT-23X2(80両)に加え、

かつて蒼星連邦国へと輸出され、同国の国産戦車が揃うにつれ更新されて退役、保管されていた多数の初期型(MBT-23A~D)を再度買い戻し、その一部を改修したMBT-23X3(200両)が加わり、合計で約400両が配備された。

統一歴168年の第三次舞羅内戦では当時クラフタリア最有力の戦車ゆえに最前線へ多数が投入され、大きな戦果を挙げた。

その一方で撃破される車両も多く、また戦車回収車の不足により軽微な損傷でも放棄を余儀なくされたことで、最終的には配備された380輛のうち実に半数超が失われることとなった。

戦闘で激しく損耗した車両が多かったこともあって、現存数はかなり少ない。

車体重量:-B

主砲:TTC-V6B コマブロ式対戦車砲

主砲弾種:対戦車超砂弾 通常榴弾 他複数種類 |

MBT-70 「ヘロブラインC10」 |

|

640輌 |

高い性能を示したものの、幾つかの欠点と予算不足から配備が見送られたXMBT-54/59の発展型

小型化を志向する従来の設計思想を転換、車体の大型化によって攻撃力と防御力を重視した設計とし、将来的な発展性も十分に確保された。

初期に登場したA/B型は主砲としてXMBT-54/59に搭載されたコマブロ式対戦車砲TTC-V6A/Bの発展型、TTC-V6Cを2基搭載し攻撃力は2倍以上と飛躍的に向上、改良されたコマブロ水流+金床装甲を採用し、攻防両面で従来戦車を凌ぐ性能を持つ。

反面、車体規模が歴代クラフタリア戦車最大となり重量が増したため、機動力はMBT-23やXMBT-54/59など従来の戦車と比較してやや劣るが、アンデス山脈地域での運用を考慮して登坂性能だけは高水準である。

同盟統合陸軍にとっては統一歴124年制式採用のMBT-31以来、少数配備に留まったMBT-54/59を除けば実に40年ぶりに出現した新型主力戦車であり、老朽化が限界を優に超えた戦車戦力を一挙に更新しうる極めて重要な存在となった。

第三次舞羅内戦末期に登場したC型は、先代戦車のものとほぼ同等のTTC-V6C コマブロ戦車砲2門を搭載したA/B型と異なり、口径拡大型のTTC-V7A コマブロ戦車砲を1門のみの搭載としている点が特徴である。

これは実戦に投入された結果、主砲の速射性よりも1発あたりの貫徹力・作薬量を向上させる方が有効と判明したことや、製造コストや整備の負担を低減する必要性に迫られたことを要因とする変更であるとされる。

いずれにせよ、C型はA/B型と比較して高性能かつ安価で実戦での運用に即しているため、第三次舞羅内戦終結以後はC型及びその発展型が生産されることとなった。

車体重量:-B

主砲:TTC-V6C コマブロ式対戦車砲×2

主砲弾種:対戦車超砂弾 超砂炸裂弾 通常榴弾 空中炸裂弾 |

軽戦車

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

LBT-37「ブレイズTCL」 |

|

180/320輌 |

APC-28「ブレイズⅡ」装軌装甲車と車体設計を共有する軽戦車

最新技術を導入した全周複合水流装甲(一説によるとMBT-23・MBT-31系列のものに匹敵)、コマブロ式対戦車砲(対潜兵器の流用)の採用によって

幅7級と従来のLBT-17、MBT-27といったクラフタリア軽戦車と比較してコンパクトでありながら

攻撃力・防御力の双方で、これら従来型軽戦車を凌ぐ性能を有している

当然ながら幅9戦車と比較して輸送機などによる遠隔地への展開力でも優れており、軽量ゆえに機動力も高水準

ニューイングランド事変で多数を喪失したMBT-27シリーズの損耗補填及び、老朽化した空挺軍(空挺師団)のLBT-17を更新する目的で開発されたが

優れた基礎性能を持ち、コストパフォーマンスに優れる点から多数が増備された。

主砲:TTC-V3 コマブロ式対戦車砲

主砲弾種:HAPHSDS(コマブロ式制圧耐水弾) |

MCV-50「エンダードラゴン」 |

|

220/280輌 |

WAPC-44 エンダーマン装輪装甲車をベースに開発された装輪式軽戦車/戦車駆逐車

コマブロ式の超砂砲をはじめ多彩な弾種が使用可能な主砲による攻撃力と、全周水流装甲による堅牢な防御力を併せ持つ

総合的な戦闘力は旧式の主力戦車と同等以上であり、対立国の装輪戦車や軽戦車に対抗可能な戦闘力と戦略機動性を有している

従来のMCV-16やWAPC-10TDなど旧式化した装輪戦車や対戦車自走砲を置き換えつつ配備が進められている

主砲:TTC-V5 コマブロ式対戦車砲

主砲弾種:対戦車超砂弾 通常榴弾 他複数種類 |

人型機械

| S-1"スケルトン・ウォードロイド |

|

| 概要 |

舞羅帝国のロボット兵士「ブレインソルジャー」に対抗すべく開発された安価・軽量な自律型戦闘ロボット

対峙した敵に恐怖を与えるため、外観は敵性mobのスケルトンを模しており、簡素な構造もあって極めて貧弱な印象を見る者に与える

初期型のS-1Aではシランナ製小銃M-80・M-75・M-69の射撃のみに対応という機能面でのシンプルさが特徴である

より低コスト・短期間で量産可能な分総合的な性能では「ブレインソルジャー」に劣るものの、より優れた敵味方識別・照準補正機能を備えた高度なFCSを搭載しており、中近距離の射撃精度に限れば勝る

同盟統合陸軍のデータリンクに制御システムを連接することが可能で、低コストを活かした集団戦で高い戦闘能力を発揮するのが特徴

S-1Aは統一歴163年度から165年の間に調達された先行量産型及び第2-3次量産型であり、165年度後半以降はより多彩な火器の運用に対応したS-1Bへと生産が移行、既に生産されたS-1AもS-1B相当にアップデートが予定されている

開発は北連最終戦争以前に開始されていたものの、北連最終戦争によって亡命北連軍人の受け入れと陸軍既存兵器の量産が優先されたため、S-1Aの配備は予定されていた159年度から大幅に遅れることになった

しかし165年以降は順調に配備が進み、S-1A/Bに加えより汎用的な動作プログラムを実装されたS-1Cを始めとした派生型も次々と出現しており、

同盟統合陸軍にとっても兵力不足を解消しうる最重要の兵器となりつつある。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

163年 |

動力 |

リチウムイオン二次電池 |

| 全高 |

169cm |

武装 |

シランナ製AK等、同盟統合陸軍の使用する火器全般 |

| 重量 |

62.1kg |

総生産機数 |

175000機(派生型含む) |

| SX-1"ウィザースケルトン"ウォードロイド |

|

| 概要 |

S-1"スケルトン"ウォードロイドの上位機種として開発された自律式戦闘ロボット

スケルトンのネザー適応種であるウィザースケルトンを模した機体形状となっており、原型機より一回り大型化している

関節を始めとした駆動系や装甲は全面的に強化されており、S-1の部隊に指示を行うための通信中継機能が必要とされたため通信・情報処理能力も格段に向上した

機体の出力・強度が全体的に向上したためより強力な汎用機関銃や無反動砲を扱えるようになったほか、プログラム次第では近接格闘戦も可能であり、基本的にほぼすべての面でS-1を凌ぐ高性能機である

総合的にはS-1より高性能なブレインソルジャーを上回る戦闘能力を有する強力な機体であるが、S-1と比較して生産数は少ない

極めて高い性能を持つ機体であるにもかかわらず生産数が少ないのは、S-1と比較して初期生産機で10倍、量産効果を考慮しても5-6倍というコストの高さが要因である

同盟統合陸軍はS-1や本機を歩兵代替兵器として10万機単位の大量配備を目指しており、それだけの数を高価な本機で賄うのは予算の都合上不可能である

そのため少数の本機が指揮・通信・重火器の運用などを担い、多数のS-1がそれ以外の任務を担うハイローミックスの運用形態が採用されている

その他の運用形態としては、S-1より大型で耐久性と拡張性に優れているため、近接戦闘プログラムの実験やクラフタリア製省電力型プロセッサとラティアンス製超微細化プロセッサの比較検討試験などの試験機としても用いられている |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

165年 |

動力 |

リチウムイオン二次電池 |

| 全高 |

203cm |

武装 |

シランナ製MG42等、同盟統合陸軍の使用する火器全般 |

| 重量 |

104.8kg |

総生産機数 |

4600機 |

| S-1R"RED"スケルトン・ウォードロイド |

|

| 概要 |

能力的に陳腐化しつつあったS-1 スケルトン・ウォードロイドをベースとして、近代化改修及び再設計により性能向上を図るRED(REtrofit Droid)計画に基づいて開発された、S-1の発展型

圧倒的な安価さと生産性に定評のあるS-1の長所はそのままに、新技術の導入でより高価な上位機種であるSX-1に迫る高性能を実現することを目標とした

頭部や胴体部のパーツの大半は従来のS-1と同様の物を使用するが、頭脳に相当するSoCはSX-1のそれを凌ぐ処理能力を持った最新型へと換装され、駆動用のバッテリーも従来のものより軽量・大容量な全個体電池を搭載する

駆動系に関しても大幅に見直され、手足の関節を駆動させるモーターの出力は1.3倍に引き上げられ、それに対応した関節強度の強化が行われた

また最大の特徴として左右の手足が完全に共通化されており、従来のS-1以上に修復や大量生産が容易となった。これにより大幅な能力向上を実現したにもかかわらず、製造コストはほぼ据え置きである

なお本機S-1Rは名目上、従来型のS-1をベースとした次世代型スケルトン・ウォードロイドの先行量産機として位置づけられており、試験運用と改良を繰り返したうえで次世代機「S-3」として本格的な配備が予定されている

同盟統合陸軍・空挺軍に加え、本機は共産党系武装勢力である「クラフタリア人民警備隊」にも多数が試験運用の名目で供与されており、人民警備隊配備機は赤と黄色の塗装が施され、様々な意味で「RED」な機体となった

|

| 仕様 |

| 正式採用年 |

180年 |

動力 |

全個体電池 |

| 全高 |

183cm |

武装 |

シランナ製AK等、同盟統合陸軍の使用する火器全般 |

| 重量 |

65.5kg |

総生産機数 |

1500機(大半が研究用もしくは供与用) |

| S-3A スケルトン・ウォードロイド |

|

| 概要 |

第三次舞羅内戦以前より運用されてきた「S-1」スケルトン・ウォードロイドの後継機。

共産党の私兵である「人民警備隊」に供与され、長期間の運用試験が行われていたS-1R"RED"をベースにした実戦配備型で、基本性能はS-1R型からさらに向上している。

S-1Rと同様、左右手足のパーツを完全な共通部品とすることで生産コストを抑え、従来のS-1系列機を上回る量産効率を実現した。

原型のS-1Rよりも大容量の全個体電池を搭載、手足関節を駆動させるモーターの出力に加え、関節の強度自体ももさらに引き上げられ、前世代上位機種のSX-1と同等以上の基本性能を獲得した。

頭脳部には、HSPアーキテクチャを採用するHSP-X925プロセッサを基軸とした汎用SoCを採用、この点についてもS-1および初期のS-1Rから大きな性能向上を果たしている。

主兵装としては従来機同様、シランナ製小銃M-80やその発展型であるSCM-80が主に用いられるが、強度と出力の向上により、より大重量な汎用機関銃の運用にも余裕を持って対応可能となった。

また純粋な戦闘要員としての運用にとどまらず、一部パーツとプログラムを入れ替えることで、車両や航空機・艦船の乗員としての運用も可能であり、汎用性が大きく向上している。

|

| 仕様 |

| 正式採用年 |

193年 |

動力 |

全個体電池 |

| 全高 |

183cm |

武装 |

シランナ製AK等、同盟統合陸軍の使用する火器全般 |

| 重量 |

69.3kg |

総生産機数 |

196000機(派生型含む。生産中) |

歩行戦車/装甲機動ユニット(AMU)

| 水陸両用AMU |

| AMU-201「ドラウンド」 |

|

| 概要 |

(おそらくは)世界初の水陸両用歩行戦車。

上陸作戦時の事前攻撃用途を想定して開発された強襲機。

水冷機構を前提とした大出力ネザー機関により高い機動力と重装甲を両立、強大なパワーと火力によって格闘戦では無類の強さを発揮する。

半面、稼働時間は非常に短く汎用性にも欠けるため、運用環境を選ぶ。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

124年 |

動力 |

ネザー機関 出力34800kw(最大) |

| 全高 |

21m |

武装 |

腕部パルスレーザー砲×2 クロー×2 腹部120mm短砲身砲×1 |

| 重量 |

102t |

生産機数 |

84機(総生産数) |

| 小型AMU |

| LAMU-301「ピリジャー」 |

|

| 概要 |

リーア=ユーク戦争で小型AMUが活躍したことに衝撃を受けた同盟統合陸軍が開発した、クラフタリア初の小型AMU

諸外国の小型AMU同様にバッテリー駆動式であり、ネザー機関搭載型AMUと比して出力や稼働時間には劣るものの、運用コストは非常に低い

対歩兵用ガトリングピストルや機関砲、ロケットランチャーに迫撃砲など多彩な兵装を扱うことが可能であり、

戦闘以外にも各種作業などに対応可能な極めて優れた汎用性を持ち、高度な応用力をもってあらゆる戦場で活躍する

クラフタリアが目指す「巨大な歩兵」としてのAMUの一つの到達点であり、従来機を遥かに凌ぐ規模の大量生産が行われている。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

150年 |

動力 |

リチウムイオンバッテリー |

| 全高 |

5.5m |

武装 |

30mm機関砲 12.7mm機関銃 70mmロケットランチャー等 |

| 重量 |

16.5t |

生産機数 |

2116機(総生産数) |

| LAMU-312「ピリジャーⅡ」 |

|

| 概要 |

クラフタリア初の実用小型AMU「LAMU-301 ピリジャー」の発展型

「国際有人火星探査計画カプダルス/KPDLS」向けに開発された宙域・低重力下型の作業用派生機「LAMU-301SW」の設計が参考にされている

動力は超小型ネザー機関+全固体電池に変更されており、機体構造は殆ど変化がないものの、出力・稼働時間・被弾時の安全性が大きく向上、より実用的な機体となった

原型機となったLAMU-301は高い汎用性・操縦性・整備性を有し、低コスト機ならではの配備数の多さもあって統一歴150年のシェラルド軍侵攻、155年の北連最終戦争、160年の純愛戦争等クラフタリアが関わった多くの戦争で活躍した

第三次舞羅内戦においてもアンデス山脈やフエゴ島の戦いで活躍したが、寒冷地などの過酷な環境では電池性能低下による稼働時間・出力の減少が著しく、バッテリー駆動式小型AMUの限界を露呈する結果となった

戦闘そのものは携行火器の威力や運用ノウハウの蓄積が勝り優位に進んだものの、舞羅ベイカー政権軍やパタゴニア軍の核動力AMU「善行者」と比較すると機体性能の劣後は明らかだった

そこでLAMU-301の長所はそのままに、出力と持続力双方で勝る動力源への換装と細部の設計見直しを行うことで、善行者に比肩する機体性能を持たせることを目指して開発されたのがLAMU-312である

総合性能は飛躍的に向上しており、製造コストの増加も1割未満に抑えられている。統一歴167年以後、順次LAMU-301からの代替が進められた。。 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

166年 |

動力 |

ネザー機関 1770kw+全個体電池 |

| 全高 |

6m |

武装 |

30mm機関砲 12.7mm機関銃 70mmロケットランチャー等 |

| 重量 |

15.2t |

生産機数 |

1650機(総生産数) |

| 多脚型AMU |

| VAMU-401「ラヴェジャー」 |

|

| 概要 |

同盟統合陸軍向けに開発された、初の4脚式・変形機構搭載型AMU(歩行戦車)。

配備開始から40年が経過し老朽化したAMU-178"エヴォーカー"を代替する目的で開発され、主兵装には初期型で155mm榴弾砲、

発展型では大型の電磁投射砲やビーム砲が搭載されるなど、AMU-178同様「自走砲」としての性質を強く持つ機体である。

AMUとしては世界的にみても希少な4脚機であるが、脚部を折りたたむことで装輪車両へと変形することが可能であり、山岳地帯から市街地まで幅広い戦場で高い機動力を発揮することが可能

変形機構の根幹を成す脚部は4本すべてが完全な同一形状・同一仕様であることも特徴で、一般的に整備性悪化の要因となる多脚・変形機構を備える機体でありながら良好な整備性と低廉なライフサイクルコストを実現している。

このようなある種「矛盾」した性質を持つ本機であるが、それ故に純粋な性能は勿論、コストや整備性を含めた兵器としての完成度でも置き換え対象のAMU-178を圧倒する優秀機として完成した。

第一次生産モデルのA型は、生産と配備が第三次舞羅内戦以前の統一歴165年度から開始され、AMU-178を順次置き換えていった。

B型は初期に開発された装輪式のA型を装軌式とした派生型で、両者は脚部の換装で相互に組み替えられるため、A/B型という分類は便宜上のものである。

統一歴166年に勃発した第三次舞羅内戦では主にアンデス山脈の戦いで実戦投入、僅かな損害で舞羅/パタゴニア側のAMUや車両・陣地を多数撃破する活躍を見せている。

画像1枚目:A型

画像2枚目:B型 |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

165年 |

動力 |

ネザー機関 出力38200kw(最大) |

| 全長 |

13.7m |

武装 |

155mm榴弾砲×2もしくは240mm電磁速射砲×1 30mm機関砲×1 ゲートブレード×1 |

| 重量 |

61t |

生産機数 |

520機(総生産数) |

| 可変飛行型AMU |

| A/AMU-412「アスワング」 |

|

| 概要 |

同盟統合軍向けに開発された初のクラフタリア製飛行型可変AMU。

クラフタリアの航空機メーカーである「アダムスキー・エアクラフト」社が得意とする円盤型航空機の技術を応用して開発され、飛行形態は特徴的な円盤型である。

「AMU-205 ハスク」以来久方ぶりに開発された大型汎用人型AMUであり、飛行可能なAMUとしては破格の攻撃力と防御力を有しているものの、機動性を始めとした基本性能は同世代の他国製AMUに及ばない

国営の兵器開発機関である"同盟統合軍戦略・戦術兵器研究所”が開発した初のAMUでもあり、量産ラインが構築され生産されたうえで、同盟統合海軍の空母艦載機として実戦を含めた運用試験が大々的に行われた

決して高性能とは言えないものの、円盤型可変AMUの可能性を示すには十分すぎる完成度を有している

なお航空機として見た場合「艦上重攻撃機」に分類され、76mm電磁速射砲や90mmマシンガン、400mm無反動砲やビーム砲といった強力な携行兵器を、そのまま対地攻撃に使用可能である |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

184年 |

動力 |

ネザー機関 出力47700kw(最大) |

| 全長 |

19.5m |

武装 |

20mm機関砲×2(頭部固定) 76mm電磁速射砲/90mmマシンガン/400mm無反動砲×2 各種ミサイル及び航空爆弾 |

| 重量 |

70.5t |

生産機数 |

46機(総生産数) |

| 汎用AMU |

| AMU-441「モノス」 |

|

| 概要 |

同盟統合軍向けに国内民間企業が開発した、全高15m級の準大型AMU(歩行戦車)。

比較的小型ながら、従来機を凌ぐ高出力を誇る小型ネザー機関とより堅牢な装甲を備え、強力な武装を多数搭載可能。

著しい老朽化が進む従来機「RFV-122SC ナガン」「AMU-205 ハスク」の後継機として開発された。

低価格ながら高い基本性能と汎用性を持ち、技術の系譜としてはクラフタリア製AMU(AMU-205 ハスク)、シランナ製AMU(ナガン・ナスダ)双方の流れを汲む集大成的な機体である。

拡張性にも優れている点から派生型が多数開発されており、旧来のAMUの多くは本機によって急速に置き換えられた。

【各派生型】

AMU-441A "モノス・ライトアーマー"はモノス・シリーズの派生型のひとつであり、装甲を最低限のものとして機動力向上を図ったモデルである。

その性質上飛行用の追加装備「ジェット・ウィング」との相性が良好で、基本的にこれを装備した飛行型として運用される。

開発に当たっては旧北連時代の飛行型高機動AMUが参考にされており、北連系技術者も多数参加していることから、実質的に旧北連系飛行型AMUの流れを汲む機体となった。

AMU-441B(S) "モノス・スタンダード"は先行する機動性重視のA型と対照的に、より堅牢で分厚い装甲を各所に追加した重防御仕様の陸戦型である

A型は「AMUは機動性が最重要」と考える旧北連系技術者や外国企業の提言をもとに開発された高機動型で、B型は対照的に「AMUは火力・防御力を重視すべき」というクラフタリアのAMU設計思想に基づいて開発された。

そのため、重防御仕様であるにも関わらず「スタンダード」と命名されている。

▲画像1枚目 A型(モノス・ライトアーマー)

▲画像2枚目 B型(モノス・スタンダード)

▲画像3枚目 D型(モノス・ハイマニューバ) |

| 仕様 |

| 正式採用年 |

190年 |

動力 |

ネザー機関 出力38200kw(最大) |

| 全高 |

15.2m |

武装 |

12.7mm機関銃×2(頭部固定)・ゲートブレード/ゲートアックス(近接武器)・76mm電磁速射砲/90mmマシンガン/400mm無反動砲/粒子ビームカービン×1or2 |

| 重量 |

44.5t(B型) |

生産機数 |

670機(総生産数) |

装甲兵員輸送車(APC)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

AAV-24「ガーディアン」 |

|

240輌 |

水上航行能力・輸送力共に極めて高い能力を誇る大型の水陸両用装甲車

余裕のある大型車体を生かして派生車種も複数種類が開発されており、即応上陸部隊の主力を形成する

EKAと呼ばれる新型装甲を装備するが効果はいま一つな模様

総合的な性能は申し分ないが、大柄で小回りが利かない点と調達コストが高めな点が弱点とされる

|

WAPC-54「エンダーマイト」 |

|

1040/1200輌 |

WAPC-44「エンダーマン」をベースとした小型・軽量モデル

8輪(8×8)で従来のクラフタリア製装輪装甲車と比べてやや大型だったWAPC-44の車体を短縮し6輪(6×6)としたことで小型化に成功した

先述の通り、やや大柄なWAPC-44とより軽便だが防御力や輸送力に劣るMLAV-34装甲車の中間的立ち位置を目指して開発され、小型・軽量化によってペイロードは減少したものの、重量軽減によって機動性が向上、製造コストも低下している

車体規模はかつて主力装輪装甲車だったWAPC-96と同等であり、老朽化しつつもニッチを埋めていたことで少数が継続使用されていたWAPC-96を完全に代替した

|

AAPC-55/BTR-55S |

|

88輌 |

スィヴェールヌイ諸島共和国(北連)製の小型装軌式装甲兵員輸送車

装軌式車両ゆえの優れた不整地走破性に加え、寒冷地や山岳地帯の運用にも対応する

クラフタリア仕様のAAPC-55は一部装備がオリジナルのBTR-55と異なっているものの、基本的な性能はほとんど変わらない

主に空挺軍の保有するAAPC-13「ブレイズM」の更新用として、北連亡命政府よりライセンス生産権を取得し生産配備したものであるため大半の車両は空挺軍に配備されているが

少数の車両は同盟統合陸軍向けにも配備され、山岳地帯に展開する部隊によって使用されている

|

AMC-66「ビーバーⅡ」 |

|

60輌 |

共産圏の技術を取り入れて開発された、多用途に使用可能な水陸両用装軌式装甲車

モデルはMT-LB及びMT-LBuで、先行配備されていたAMC-60の拡大発展型である

直接の原型となるAMC-60 "ビーバーⅠ"汎用装軌装甲車は高い汎用性と安価さを兼ね備えていたものの、構造上車内が手狭であり、この点が実用性を著しく損ねていたことから大量生産が見送られていた

AMC-66では車体の大型化に伴う容積拡充でペイロードが飛躍的に増加、主機であるネザー機関の大幅な出力向上と相まって戦車並みの強力な武装や装甲、あるいは大型トラック並みの物資搭載量を実現することも不可能ではない

AMC-60から引き続きシランナ系自動車メーカー及び亡命北連人技術者の協力の下開発されており、変わらず高い信頼性と、火砲牽引から人員・物資の輸送など多岐にわたる任務を遂行可能な汎用性を備えている

APC-28など従来の装甲車と比較して装甲はやや劣るが、それでも原型のAMC-60や同じく水陸両用装甲車のAAV-24よりは遥かに優れた防御力を有し、構造的にも堅牢で信頼性の高い車両である

配備開始直後の第三次舞羅内戦においては、同盟統合軍が全面的参戦を決めたことで装甲車の需要が急増、水上航行可能かつ大きなペイロードと高い汎用性を持つAMC-66は最優先で量産されることとなった

またIFV-04等旧式装甲車の代替用としての重武装型、スケルトン・ウォードロイドの輸送に特化した型など各種派生型も開発され、第三次舞羅内戦の全期間を通じ同盟統合軍の主力装甲車として活躍している

なお多数を占めているのは重武装型のIFV-66と輸送特化型のAMT-66であり、基本モデルのAMC-66はAMC-60同様少数配備にとどまっている

|

APC-70A「ヘロブラインC10 APC」 |

|

280輌 |

同盟統合陸軍の主力戦車「MBT-70 ヘロブラインC10」をベースとした大型・重装甲の兵員輸送車。

第三次舞羅内戦では装軌式車両が活躍し、特に装軌式装甲兵員輸送車の「APC-28 ブレイズⅡ」などが再評価される一方、酷使され損耗したそれらの装軌式装甲車の代替車両が必要となった。

APC-28の発展型から外国製車両まで、複数の候補を検討した結果、現行主力戦車と大半の部品を共通化したAPC-70が、運用コストや生存率などの点で高く評価され正式採用が決まった。

基本的な構造はMBT-70の砲塔を外し、空いたスペースに人員が乗るというやっつけ感溢れるものとなっているが、細かい部分では再設計が行われ容積効率が向上、14人の乗車が可能である(APC-28は10人最大乗車可能)。

原型車両同様に防御力は非常に高いが、機動力に関してはAPC-28にやや劣る。製造コストは高いものの、既存車両と部品を共通化することにより、維持費の低減と稼働率の向上を実現している。

欠点としては車体規模が過大であることが挙げられるが、本土防衛を主眼に置いていることや、近年の輸送機・輸送艦の大型化で充分な戦略機動性が確保できることもあり、問題とはされなかった。

|

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

WAPC-200「アルマジロ」 |

|

1200輌(生産中) |

同盟統合陸軍向けに開発された装輪装甲車。従来のクラフタリア製装甲車と同様、ファミリー化による派生型の開発を前提とした設計が採用された。

WAPC-200は基本となる兵員輸送車型で、乗員2名のほかに同乗者10名が搭乗でき、同盟統合陸軍における歩兵一個分隊を一両で輸送可能である。

同盟統合陸軍において長らく運用されてきた「WAPC-44"ピッグマン"」装輪装甲車及び「APC-28"ブレイズⅡ"」装軌装甲車の後継となる車両で、WAPC-44と同等以上の堅牢な装甲を備え、装輪装甲車としてはトップクラスの防御力を誇る。

主兵装としてはM37A4(ブローニングM1919)7.62mm重機関銃2丁もしくはシランナ製KK 50-1 (ブローニングM2)12.7mm重機関銃1丁をRWSに搭載し、車内からの操作もしくは完全自動での迎撃が可能。

従来の装甲車と比較してFPVドローンによる攻撃を想定した設計が特徴で、先述のRWSに加えて電波妨害装置を搭載し、車体上面の装甲も大幅に強化された。

僅かに先行して開発が進められていたWAPC-197 "アルパカAMT2"装輪装甲車とともに、第三次舞羅内戦後縮小傾向にあった同盟統合軍の装甲車戦力を回復させうる存在として期待された。

なおWAPC-197と比較した場合、地雷に対する防御力と積載量で劣るものの、銃砲弾やミサイル等に対する防御力と機動性で勝るという。

▲1枚目:M1919×2搭載型

▲2枚目:M2×1搭載型

|

歩兵戦闘車(IFV)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

AAV-24CV「ガーディアン」 |

|

80輌 |

水上航行能力・輸送力共に極めて高い能力を誇る大型の水陸両用装甲車

支援用にコマブロ速射砲・連装FC機銃・コマブロ迫撃砲を搭載し、高い戦闘能力を誇る近接戦闘型

ガーディアンシリーズの中でも特に高価であるためか配備数は少なめ

|

WIFV-44「エンダーマン」 |

|

550輌 |

WAPC-44「エンダーマン」装甲兵員輸送車の派生型として開発された歩兵戦闘車

砲塔を搭載する都合上車体上部の設計が大きく異なっており、自走迫撃砲型などにもその設計が流用されているため、事実上第二の基本型として扱われている

長射程型のコマブロ速射砲とFC機銃各1門を搭載する複合砲塔は水流装甲展開機能を有しており、従来型のIFV用砲塔と完全な互換性を有している

複数種類の老朽化した歩兵戦闘車を更新する形で配備され、WAPC-44の派生型の中では基本となる装甲兵員輸送車型に次いで2番目に生産数が多い

当初400両を生産する予定であったが、北連最終戦争以後、残存駐留北連軍の同盟統合軍への吸収で不足する装甲車を補うべく、200両ほどが追加で導入された

|

IFV-66「ビーバーⅡ」 |

|

360輌 |

AMC-66 "ビーバーⅡ"汎用装軌装甲車をベースに開発された大型の水陸両用歩兵戦闘車

原型車両の巨大なペイロードを活かし、従来の歩兵戦闘車以上の重武装・重装甲に装甲兵員輸送車以上の人員輸送能力を両立することに成功している

不整地走破性能に優れた装軌式車両であり、水上航行可能であることからあらゆる地形で高い機動力を発揮可能で、大柄な車体故に積載量や居住性も優れているため、現場の兵士からの評価は高い

主に老朽化したシランナ製歩兵戦闘車IFV-04A/B(BMP-301/302)や装甲兵員輸送車WAPC-07(M-70)等を代替しつつ配備され、水陸両用車としては極めて高性能な反面高価なAAV-24を補完する、上陸部隊向けの数的主力装甲車として運用される

配備開始直後に第三次舞羅内戦が発生し本車両も急遽大量生産されたが、海を隔てているうえに道路等の整備が不十分なパタゴニア方面で運用するには最適な車両だった

第三次舞羅内戦における本車両の予想を超えた活躍は、長らく装輪式車両を重視していた同盟統合軍内で装軌式車両が見直されるきっかけにもなったという

|

IFV-70「ヘロブラインC10 IFV」 |

|

460輌 |

同盟統合陸軍の主力戦車「MBT-70 ヘロブラインC10」をベースとした大型・重装甲の歩兵戦闘車。

装甲兵員輸送車型の兄弟車種APC-70と共に、第三次舞羅内戦で多数を損耗したAPC-28 装甲兵員輸送車及びIFV-28 歩兵戦闘車の後継車種として戦争後半に配備が開始された。

コマブロ機関砲・FC機銃・対戦車ミサイル発射機を備える砲塔はIFV-66("ビーバー"水陸両用装甲車のIFV型)と同じものであり、同盟統合軍が保有する歩兵戦闘車としては最も高い攻撃力を持つ。

車両固有の乗員3名のほかに10名が搭乗可能で、砲塔スペースで乗車人数が少なくなりがちな歩兵戦闘車としては破格の輸送力を持ち、装甲兵員輸送車であるAPC-28と同等の水準である。

なお車体規模が大きく分隊規模の兵員輸送能力と十分な兵装を両立できるため、、同時期に配備されたAPC/IFV-66同様、装甲兵員輸送車型よりも歩兵戦闘車型の方が配備数が多い。

|

戦車駆逐車(TD)

牽引式/自走式榴弾砲(HG/SPHG)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

SPHG-21 ATMOS |

|

296/364輌 |

自動トラック搭載型榴弾砲(ATMOS)。

従来型のHG-12やHG-9と比較してベース車両ごと小型化されており、空輸などによる展開能力が大きく向上している。

従来型より小型であり、初期型は能力的に不完全であるが、段階的改修によって高い性能を獲得しつつある。

性能的にはごく平凡であるが、前述の高い展開能力と牽引砲なみの低コストから、

同時期の火砲システムとしては最も配備数が多い。

主砲:HG-21 336-672弾頭自由装薬多目的榴弾砲

主砲弾種:HE 長射程HE HEC |

SPHG-41 ATMOS |

|

340輌 |

HT6Hトラックをベースとして、艦載砲を拡大したコマブロ砲を搭載した自走榴弾砲

同じHT6系列のトラックを使用するSPHG-21と比較すると、一発当たりの威力は低いものの射程と速射性に勝っている

トラックベース故に高性能ながら比較的安価な自走砲であり、SPHG-12及びHG-20の更新用として多数が配備された

主砲:TC235/HG-41 コマブロ式多目的榴弾砲

主砲弾種:HE 長射程HE HEC |

HG-58 |

|

120/760門 |

トラック搭載型自走榴弾砲「SPHG-41」の搭載砲HG-41をベースに、軽量化・簡易化を図った超軽量型牽引式榴弾砲

重量は同クラスの火砲と比べて半分程度に抑えられ、同盟統合軍が保有する大半のヘリコプターで空輸が可能なほどの軽量化を達成した

牽引砲であるため装填装置などの装備は簡略化されているものの、砲そのものの射撃性能はHG-41のほぼ上位互換である

火砲の自走化を志向する同盟統合陸軍にとってはあくまで一時的に火砲の数を揃えるための装備であり、将来的な自走砲化を前提とした設計になっている

同盟統合陸軍のほか、軽量で空輸が容易であることに着目した空挺軍にも配備されている

同盟統合陸軍の保有砲は160年代後半より随時、SPHG-66やSPHG-67、VAMU-401といった新型自走砲の搭載砲として再利用されているため、年々配備数は減少している

空挺軍の保有砲に関しては、牽引砲であるがゆえに軽量で運搬が容易な特性を生かし、以後も主力火砲として運用された

主砲:HG-58 コマブロ式多目的榴弾砲

主砲弾種:強化型HE 長射程HE HEC その他 |

SPHG-66 「ビーバーⅡ」 |

|

240輌 |

AMC-66 "ビーバーⅡ"汎用装軌装甲車をベースに開発された大型の水陸両用自走榴弾砲

搭載砲は軽量型牽引砲HG-58を車載化したもので、原型車両の大きなペイロードを活かして砲の操作要員は勿論、大量の弾薬を積載し弾薬車を頼らない自己完結した戦闘能力を確保した

老朽化したSPHG-10 ヘロブラインSPHG自走榴弾砲及びシー・マスター水陸両用戦車を更新するべく開発され、主に上陸部隊の支援兵器として運用される

搭載されたHG-58はコマブロ榴弾砲であり、複数種類の砲弾を発射可能。シンプルな構造ながら機動性と攻撃力双方に優れ、堅牢で拡張性にも優れた自走砲である

SPHG-10は当初、トラック搭載型装輪式自走榴弾砲のSPHG-41もしくは多脚砲戦型AMUのVAMU-401での代替が検討されていたが、陸軍内の装軌車両派が強く反対したため、従来通りの装軌式自走砲の導入が決定した

なおSPHG-66と同時期に、ヘロブラインCⅧ主力戦車の車体を用いたSPHG-67 自走榴弾砲も開発されている

主砲弾種:強化型HE 長射程HE HEC その他 |

SPHG-67 「ヘロブラインC8-SPHG」 |

|

68輌 |

次世代のコマブロ戦車として開発されるも、不具合の多さと戦車開発予算の不足から少数配備に留まった、MBT-54及びMBT-59主力戦車を改造した自走榴弾砲

同時期に開発されたSPHG-66 自走榴弾砲及びLAMU-401 多脚砲戦型AMUと同様、搭載砲は軽量型牽引砲HG-58であり、老朽化したSPHG-10 ヘロブラインSPHG自走榴弾砲を代替するというSPHG-66と同じ目的で開発された

主力戦車等に随伴する機甲部隊向けの自走砲であり、SPHG-66よりも防御力に優れるが、水上航行能力は持たない

第三次舞羅内戦で大量投入された、MBT-23にMBT-54/59と同じ砲を搭載した近代化改修型の損耗が激しくなり、MBT-54/59の砲塔が丸ごと旧世代のMBT-23用の補充パーツとして供出されるという本末転倒な事態が発生、余った車体を流用して製作された

先述した通り元からMBT-54/59の生産数は合計で70両未満と少なく、すべての車両を自走砲化しても300両が配備されているSPHG-10の代替は不可能であるため、SPHG-66と並行して配備される

主砲弾種:強化型HE 長射程HE HEC その他 |

自走対空砲(SPAAG)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

SPAAG-1 「ヘロブラインAAG」 |

|

150輌 |

MBT-19と共通化された車体をもつ自走高射機関砲。

コマブロ式の対空対地両用機関砲を搭載している。

スペックの上では優れているものの、軍としては不満が残る仕様のようだ。

主砲:CBAAMG-1 高射機関砲×2 |

SPAAG-2改 「オクトパスⅡ」 |

|

80輌 |

舞羅連邦製自走対空砲のクラフタリア国内生産型。車体をMBT-20(これも原型は舞羅連邦29式戦車)のものとしたほか、砲塔形状が原型から変化している。

基本性能は原型からほぼ変化なし。

主砲:KK-25 63弾頭高射砲 |

SPAAG-72 「アルパカ」 |

|

48輌 |

汎用トラックMT6Kの装甲化モデルである「WAPC-72 アルパカAMT」をベースに、海軍艦艇向けのTC238 両用速射砲の車載型を搭載した自走高射砲。

配備から50-60年が経過し、老朽化が著しい「SPAAG-2 オクトパス」及び「SPAAG-3 エレファント」の二種類の装軌式自走高射砲を代替するべく開発された。

搭載砲であるTC237"ウルトラライトⅢ"両用速射砲は元々、舞羅の艦載砲システム「ダイダロス」を参考に開発した艦載砲システムであり、「オクトパス」の搭載砲KK63はダイダロスの一世代前の艦砲がベースであるため、正統な後継機とも解釈できる。

砲自体は非常に小型軽量な反面、巨大な制御装置を持つTC238砲の車載化は極めて困難であり、車内容積の都合からベース車両は当初予定されていたMBT-70ではなくWAPC-72が選定された。

重心が高く安定性が低いなど欠点も少なくないものの、原型砲譲りの強力な対空兵器である。

超音速で飛行するミサイルや航空機の迎撃が可能な対空射撃能力に加え、対地・対水上攻撃も可能な汎用性を持ち、戦力不足気味な同盟統合陸軍にとって非常に有用な装備と言える。

主砲:TC237C 「ウルトラライトⅢ」両用速射砲

|

自走地対空ミサイルシステム

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

S-SAM-3「シュルカー」 |

|

250輌 |

同盟統合海軍の近接防御システム、「ドラゴンバスター」RAMを車載化したコマブロ対空拡散砲システム。

レーダーやFCS等装備一式を一両に完結させており、野戦防空の要として運用される。

G-378D大型トラックおよびMBT-19主力戦車をベースとしたものが存在し、戦車ベースの物はコマブロC4Iへ対応する。 |

M-SAM-1 |

|

30セット |

海軍艦艇向けの個艦防空システムを転用した中距離地対空ミサイルシステム(広域コマブロ拡散砲)

主にVLS8セルを備えた自走発射機3基と指揮索敵車1両で1セットの運用が行われる

|

自走ロケット砲(SPRL)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

SPRL-3 機動多連装ロケット砲システム |

|

160輌 |

輸送機による空輸も想定した比較的小型な自走ロケット砲(拡散TNT砲)。

1330弾頭の圧倒的火力で、多数の敵地上部隊への対抗が可能。

かつてごく少数を配備していたM31 MLRS以後久方ぶりの同種兵器である。

主砲:1330弾頭拡散砲

主砲弾種:HE |

自走迫撃砲(SPMC)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

SPMC-44「エンダーマンMC」 |

|

180輌 |

WAPC-44の派生型(厳密にはWIFV-44ベース)として開発された自走迫撃砲

主砲として搭載されたコマブロ迫撃砲は曲射/直射両用砲であり、WAPC-10MCと比較してより柔軟な運用が可能となった

|

自走地対艦ミサイル

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

SSM-19 重地対艦ミサイルシステム |

|

50基(発射機) |

長射程・高威力を誇る地対艦ミサイルシステム。

発射機のほかに指揮車両や中継装置が存在、

艦艇や航空機(主に無人観測機)もしくは地上のレーダー車による索敵・目標支持にて運用される。 |

CMS-5(SC) 重地対艦ミサイルシステム |

|

60基 |

シランナ社会主義連邦共和国製の自走式対艦ミサイル発射機

ミサイル運用機能のすべてが一台に集約されているため、やや小回りは効かないが運用効率に優れている

ミサイルは主にシランナ製のRX-093が用いられる |

指揮車輛

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

WAPC-10CCV「ワイルドキャット」指揮通信車 |

|

200輌 |

ALTO統合軍計画の一環として開発された装甲車ファミリー「ワイルドキャット」シリーズの指揮通信車モデル。

クラフタリア企業SES社の同様のコマブロC4Iシステムのほか、有線での接続も可能となっている。

同様のC4Iシステムを搭載しながらも車体容積の過少さが問題視されていたWAPC-96CCVの後継車両として調達が進んでいる。 |

APC-28CP「ブレイズⅡ」指揮通信車 |

|

240輌 |

装軌装甲車APC-28「ブレイズⅡ」の指揮通信車型

従来の同盟統合陸軍指揮通信車が海軍でのARWS「アロンダイト」システムと同等のコマブロ無線システムを採用していたのに対し、

より新しく応答性に優れたTIWS「ティソーナ」システムと同等の無線回路システムを採用している

|

野戦救急車(MEV)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

WMEV-44「エンダーマン」 |

|

180輌 |

WAPC-44の派生型として開発された重装甲野戦救急車

装輪装甲車としては極めて高い防御力を誇るWAPC-44ファミリーの中でも、唯一全周水流装甲を持つ

前任となるWAPC-10MEVと比べて格段に生存率が向上し、より最前線での運用に向いた仕様となった。

|

工兵車輛(ESVその他)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

APC-28MBRS「ブレイズⅡ」地雷原処理車 |

|

240輌 |

地雷原を掃討し、味方部隊の進路啓開を行う特殊車両

APC-28「ブレイズⅡ」をベース車両としている

地雷処理のみならず工兵車両あるいは支援攻撃車両としても運用可能な汎用性の高さから、配備数は比較的多い

|

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

TRV-70A 「ヘロブラインC10」戦車回収車 |

|

80輌 |

MBT-70"ヘロブラインC10"主力戦車をベースとした装甲回収車。

同盟統合陸軍では従来からMBT-19"ヘロブラインⅡ"をベースとした装甲回収車が少数配備されていたものの、北連最終戦争後に肥大化した機甲戦力に対してはあまりにも数が少なく、また老朽化も著しく進んでいた。

そこで新たな装甲回収車の調達が試みられ、AMC-66"ビーバー"装甲車ベースの車両やヴァルキア製のGla-21等と比較検討された結果、回収能力の高さと維持の容易さが決め手となり、ヘロブラインC10ベースの本車両が採用された

ベース車両譲りのハイパワーを活かし、同盟統合陸軍が運用する装甲車両・非装甲車両・AMUすべてを回収可能となっており、工兵車両としての汎用性も有している。

|

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

WAPC-197ESV「アルパカAMT2」戦闘工兵車 |

|

160輌 |

同盟統合軍全般で広く運用されているMT6R"アルパカⅣ"8×8トラックをベースに開発された大型の装輪式戦闘工兵車。

長らく運用されてきたWAPC-10ESV「ワイルドキャット」戦闘工兵車の後継車両として開発されたが、ベース車両となるWAPC-197は地雷に対する防御力が極めて高く、積載量に優れていることもあって、工兵車両としては極めて優秀な車両である。

|

偵察車輛(RV/RCV)

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

RV-11/AGWM-14「フェレット」 |

|

400/800輌 |

ALTO統合軍計画の一環として開発された偵察車輛。コンパクトで運用性と機動力に優れている。

RCV-99の後継車両として多数が配備される |

WRCV-54「エンダーマイト」 |

|

360輌 |

RV-11「フェレット」の一部を代替すべく、WAPC-54「エンダーマイト」をベースとして開発された装甲警戒偵察車

偵察のみならず砲兵前線観測の用途にも使用可能で、高性能なセンサー類を搭載しているため製造コストは比較的高い

武装としてFC機銃2丁を装備したA型とコマブロ機関砲1門を装備したB型が存在し、生産数はB型の方が多い

▲1枚目:A型(機銃搭載型)

▲2枚目:B型(機関砲搭載型)

|

汎用車輛

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

MLAV-34「カピバラ」軽装甲機動車 |

|

2400輌 |

MV-11 四輪駆動車及びRCV-99 装甲偵察車の更新用として配備された小型の装甲車両。

友好諸国の同種車両を参考に開発され、特筆すべき能力はないものの堅実かつ高水準な能力を備えている。

装甲車としては最も小型であり防弾性能・乗員数ともに最低限ではあるが、

MV-11より生存率が高く、RCV-99やWAPC-96より小回りが利くため

手軽な装甲車両として様々な部隊で重宝されている

|

輸送トラック

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

LT8A 「カピバラLMT」高機動トラック |

|

10300/24800輌(生 |

MLAV-34 「カピバラ」軽装甲機動車をベースとした小型トラック。

シャシーの構造強化とエンジン出力の増大によって原型並みの機動力・不整地走破能力を有している。

MT6G/H同様にMT4の後継として開発され、MT6シリーズよりも小型かつ機動力に優れた車両として位置づけられた。

MLAV-34同様車体幅が5ブロックとMT4より小型であり、空挺部隊や即応展開部隊でも好んで運用される。

|

MT5G 「キャメル」大型汎用トラック |

|

7600輌 |

一世代前の主力軍用トラックであるHT5を大規模に設計変更した発展型

最新の機器類を多数搭載したMT6・HT7シリーズのトラックと比較して、「枯れた技術」で構成されるがゆえに優秀な信頼性を有している点が特徴

同盟統合陸軍に吸収された北連駐留軍の将兵には、過度に電子化されたMT6/HT7シリーズは不評であり、

その一方で旧式化して数を減らしつつあったHT5シリーズ初期型が高く評価されていたため、北連将兵の要望を元に開発された

原型のHT5A~D型はキャブオーバー型であったが、G型では北連将兵の要望により、エンジンの整備が容易でキャビンの居住性と安全性で有利なボンネット型へと再設計されている。

MT6やHT7に引けを取らない基本性能に加え、過酷な環境でも高い稼働率が維持可能な信頼性を備えている優秀な車両である

|

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

MT6J/K 「アルパカⅢ」汎用トラック |

|

18500輌 |

クラフタリア製軍用トラック「MT6」シリーズの第3世代モデル。MT6Gen2ことG/H型の発展型にあたり、MT6Gen3とも呼称される。

J型はG型の後継となる6×6モデル、K型はH型の後継となる8×8モデルであり、のちにトレーラーヘッド型のM型や、MT6Aの後継で空挺軍向け4×4モデルのN型も開発された。

MT6G/Hは概ね優秀な輸送車両であったものの、第三次舞羅内戦では不整地での走破性が不足している(ただし、さらに一世代前のMT6Bよりは良好である)ことが問題視された。

この戦訓を鑑み、近年クラフタリアで普及しつつある南洋重工製トラックの設計も参考にしつつ開発された本車両は、不整地での走破性がG/H型から飛躍的に向上している。

配備は統一歴170年から開始され、未だ多数が残存するMT6BやMT6G/Hの耐用年数が尽きた個体を順次置き換えながら調達がすすめられた。

▲1枚目:J型

▲2枚目:K型

|

| 名称 |

画像 |

生産数 |

備考 |

MT6R/S 「アルパカⅣ」汎用トラック |

|

16000輌(生産中) |

クラフタリア製軍用トラック「MT6」シリーズの第4世代モデル。前世代のMT6J/K型をベースに各所を改修、マイクラ本体のバージョン1.20以降に初めて対応した。

R型は6×6モデル、S型は8×8モデルで、いずれも全輪駆動でオフロードにおける機動性を重視したセッティングとなっている。

車体構造は前世代のJ/K型と大差ないが、これは南洋重工製トラックを参考にして開発されたJ/K型の時点で、必要十分な走行性能を備えていたことが要因である。

しかしその一方でエンジンや電装品は長足の進歩を遂げており、半世紀以上前の古い設計ながら最新の軍用トラックにも引けを取らない。

過去の"アルパカ"シリーズ同様様々な派生型の開発が並行して行われ、無人輸送車両型のQ型、空挺軍向けの4×4モデルのT型、トレーラーヘッド型のU型などが存在している。

配備は統一歴197年頃から進められており、同年に正式採用された装甲車「WAPC-197」も本車両の派生型である。

▲1枚目:R型

▲2枚目:S型

|

MT6Q 「アルパカⅣ-UGV」無人汎用トラック |

|

11500輌(生産中) |

クラフタリア製軍用トラック「MT6」シリーズの第4世代モデルをベースに開発された無人地上車両(UGV)。

「MT6R/S アルパカⅣ」及びその派生型はレベル4の自動運転に標準で対応しているが、Q型ではより高度な自動運転機能の実装、キャビンの撤去による積載量増加など、より完全な無人車両としての最適化を行い、基本モデルから更なる高性能化と低コスト化を図っている。

一世代前のMT6シリーズをベースに試作された「MT6O "アルパカⅢ-UGV」の発展型・量産型と言える車種で、総合的な完成度は飛躍的に向上した。

並行して引退したMT6シリーズをUGV化し、再利用する計画も進められている。

|

| 名称 |

画像 |

生産数 |

備考 |

MT11 「リャマⅢ」大型汎用トラック |

|

4800輌(生産中) |

同盟統合軍が長らく運用してきた大型トラック「HT7 リャマ」の後継となる大型汎用トラック。

先代となるHT7と比較すると積載量・不整地走破性能・多用途性いずれもが格段に向上しており、基本性能は比較にならないほど高い。

物資の輸送にはCELTO及び同盟統合軍規格のコンテナ(貨物列車及びトラック用コンテナと同等のもの)が用いられ、物資の積み降ろしや切り替えを容易に行うことが可能。

また各種自走兵器の車台としての利用も考慮して開発されたため、ミサイル発射機搭載型や自走砲搭載型など様々な派生型が存在する。

|

|

同盟統合海軍

| 正式名称 |

クラフタリア同盟統合海軍

|

| 軍旗 |

|

| 総人員数 |

約21万人 |

| モットー |

海洋の守護者たるもの、常に敵を侮ることなかれ |

| ひとこと特徴 |

世界有数の規模と能力を誇る防衛型海軍。予算と人員を独占している。 |

同盟統合軍の内部組織であり、艦艇などを用いて洋上で活動する。艦艇名称の接頭辞はANS(同盟海軍の艦)。

クラフタリアは海洋国家であるため、陸海空軍の中で最も多くの予算が割かれ、人員数も最も多い。

世界有数の規模・能力を持つ防衛型海軍であり、想定されるシーレーン防衛などの任務に対応するため、極めて高性能な駆逐艦・フリゲートを多数保有している。

その他にも空母・揚陸艦による洋上航空戦・上陸作戦能力にも優れ、比較的少数ながら戦艦や巡洋艦などの大型戦闘艦や潜水艦までも保有している。

単独でも高い能力を持つ海軍だが、陸空軍や周辺国海軍との連携によって圧倒的な戦闘力を発揮する。

保有艦艇

退役した艦艇を含む完全版は

こちら

をご覧ください

|

+

|

... |

哨戒艇/ミサイル艇

|

小型の戦闘艦。軽装備で航洋能力は低いが機動力が高く、沿岸での戦闘の主力となる艦種。

現在は運用が行われていない。 |

一覧

コルベット

|

小型の戦闘艦で、沿岸海域で補助的任務にあたる。「艦」としては最小クラス。 |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

FL6300型/ネウケン級ミサイルコルベット |

|

12/20隻 |

コストパフォーマンスに定評のあったアスンシオン級コルベットをベースに、様々な新技術を投入した比較的堅実な設計のミサイルコルベット。

次世代の沿岸向け戦闘艦を開発する「ASCT-6300」計画によって開発された艦級のひとつ。

原型より10年ほど後発な分装備面では相応に進歩しており、アスンシオン級が概ねLCFⅠ計画艦フリゲートの小型版と言える装備であるのに対し、本級はLCFⅢ計画艦に準じた兵装と戦闘システムを備えている。

開発時点では汎用型と対艦型が計画されており、哨戒艦艇の置き換えをも想定していたアスンシオン級と異なり、哨戒型は計画されなかった。

水雷戦を想定して新型の対艦長魚雷発射管を備えている点も相まって、哨戒・警備任務よりも大規模な艦隊戦などを志向した設計となっている。

推進システムとしてハイブリッド型CRPポッド推進方式を同盟統合軍艦艇として初めて採用、船体左右両舷前後に計4基備えた推力偏向スラスターと合わせて船舶離れした高い運動性を誇る。

競合していたウェストミンスター級と比較して建造コストが低いこともあり、こちらが正式採用され多数の同型艦が建造されている。

▲画像一枚目:汎用型

▼画像二枚目:対艦型

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/146.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

FL6350型/ウェストミンスター級ミサイルコルベット |

|

4隻 |

試作艦隊水雷艇「カルロフォルテ」の流れを汲む、クラフタリア初の実用双胴戦闘艦。「カルロフォルテ」同様の小水線面積双胴船(SWATH)であり、高速時の安定性に優れている。

次世代の沿岸向け戦闘艦を開発する「ASCT-6300」計画によって開発された艦級のひとつ。

推進システムとしては、同時期に配備が進んでいた競合のネウケン級と同様に、舵と一体化した電気推進ポッドとネザー機関直結の通常推進器を組み合わせた、ハイブリッド型CRPポッド推進方式を採用した。

これによって双胴船としては破格の運動性(双胴船は通常旋回性に劣る)と、前述の安定した高速性を兼ね備えており、突出した運動性・機動性を誇っている。

スペック上は競合のネウケン級と比較して優れていたものの、建造コストの高さや扱いの難しさなど欠点も多かったため、

本級の建造は初期の4隻のみで打ち切られている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/145.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

FL6400型/リオ・グランデ級ミサイルコルベット |

|

8隻 |

。

老朽化したエスポラ級やラ・ロベリア級といった哨戒護衛艦を代替するべく設計された、強力な三胴コルベット。

同盟統合軍内で提唱された"ガンファイター・コンセプト"に基づいて建造され、強力な新型127mmコマブロ速射砲TC237 3門を始め最新の対水上兵器を搭載した。

さらに対空・対潜兵器及び戦闘システムはジャローダ級フリゲート(LCFⅦ)に準じたものになるなど、従来型のコルベットとは一線を画す高性能を誇っている。

建造当時世界中で急増していた私掠船や近隣諸国の頭脳戦闘艇に対抗することを想定して設計され、3門の新型速射砲及び2門のレーザー砲によって小型艦に対する攻撃力は非常に高いものとなった。

無人艦艇の指揮も想定されたため、先述したようなフリゲート相当の戦闘システムを備えており、総合的な戦闘能力は極めて高い水準にある。

その一方で既存艦での運用実績とスペースの兼ね合いから固有の哨戒ヘリは搭載されず、露天係止で無人観測機1機を搭載するのみとなり、自身より大型の艦との交戦機会が限られることから対艦ミサイルも搭載していない。

総じて従来のネウケン級やウェストミンスター級を凌ぐ高性能艦であるものの、その能力に比例したフリゲート並みの高価格(高価さゆえに大量生産が見送られたFL6350型/ウェストミンスター級ミサイルコルベットとほぼ同程度)が量産するうえでの最大の難点である。

そのため、より廉価なコルベットまたは戦闘艇(無人艦艇を含む)と並行して調達し、ハイローミックスでの運用を行うものと想定されている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/183.html |

|

哨戒護衛艦

|

主に沿岸海域の主力として活躍する小型汎用艦で、事実上の小型フリゲート。 |

一覧

フリゲート

|

対水上戦闘を主任務としつつも、対潜・対空能力の向上で万能艦化が進む艦種。汎用性に優れる艦隊のワークホース |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

F700型/レシラム級 |

|

20隻 |

旧式フリゲートの代替用として建造が進められている汎用フリゲート。

船体設計は概ねヘルガー級の拡大型であり、対空・対潜・対水上あらゆる目標へ対する攻撃能力を持つ豊富な兵装に加え、

大型ヘリコプター2機の運用能力を有する。

また、エクスカリバーシステム及びアロンダイトシステム(コマブロC4I)に完全対応し、

居住性も前級から大きく向上するなど、その性能はまさにクラフタリア製フリゲートの集大成・完成形といっても過言ではない水準にある。

主砲として、クラフタリア製単装砲としては最高クラスの火力を持つCCM8 ATGSを採用、VLSなどその他の兵装はほぼ完全にコマブロ化され、攻撃性能が向上したことは勿論、換装や整備が容易となっている。

また、今後長きにわたりクラフタリア同盟統合海軍の主力艦として運用を続けていくために、極めて高い拡張性が確保され、

マイクラ本体の新バージョン向けに開発中の兵装システムへの換装を前提とする設計が採用された。

実際に艦齢25年(リアルでの2年)を超えた艦から順に、総運用期間半世紀を見据えた延命を施しつつ、数世代先のメガニウム級フリゲートと同水準の装備へとアップグレードが図られた。

この改修形態をRR-1改修艦(RRはReshiram-refinedの略称)と呼称し、初期建造艦である1-6番艦(A型)と少数グループである19.20番艦(C型)がこの形態である。

またこれらの艦は艦隊構成の見直しと、フリゲートと言い張るにはいくらなんでも無理がある巨体から汎用駆逐艦へと類別変更された。

さらに、このRR-1改修の対象から外れた11隻(7番艦は既に別プラン(通称RR-0改修)を適用済み)に対して、ジャローダ級/オーベム級フリゲートと同水準の装備としたうえで船体の95%を新造する、さらに大規模な改修であるRR-2改修が実施されている。

RR-2改修を適用した艦はパルキアⅡ級フリゲートと同規格の船体への置き換えによって船体寿命が最大40年プラスされ、航続距離や運動性、速力も向上した。

もはや改修というよりも、旧式艦のパーツを流用した新造艦であるとした方が適切ではあるものの、同盟統合海軍は予算獲得の都合上RR-2改修艦を「近代化改修したものである」としている。

▲画像1枚目:建造時

▲画像2枚目:RR-1改修適用艦

▲画像3枚目:RR-2改修適用艦

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/50.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

F2150型/メガニウム級 |

|

10/12隻 |

廉価かつ高い性能を備えた汎用フリゲートを開発・建造する目的で始まったLCF-2100(LCFはLow-Cost-Frigateの略称)計画によって誕生したフリゲート

画期的高性能を備えたAHF-2100計画フリゲート(開発中止)は極めて高価となり所要数を満たすことが難しいと考えられたため、これを補完するため始まったLCF-2100計画にて誕生した

AHF-2100の保守案を原型とするリオレウス級の後期型と比して一回り小型ながら性能は高く、装備面ではAHF-2100計画艦にほぼ匹敵する

船体設計は2世代前の廉価艦リザードン級をベースとしつつも、高速域での抵抗を低減した改良型であり、クラフタリアのフリゲートとしては最速クラスの速力を誇る

リザードン級・リオレウス級のいずれをも凌駕する性能に良好なコストパフォーマンスから、旧式艦の置き換え用に多数が調達されつつある

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/130.html |

F2170型/エンペルト級 |

|

11/12隻 |

廉価かつ高い性能を備えた汎用フリゲートを開発・建造する目的で始まったLCF-2100(LCFはLow-Cost-Frigateの略称)計画によって誕生したフリゲート。

LCF-2100計画艦の第一弾として登場したメガニウム級の拡大発展型であり、本級登場以後メガニウム級はLCFⅠ、本級がLCFⅡと呼称されるようになった。

仮想敵国が得意とする高速な中小型艦艇による近接攻撃に対抗するため、主砲を1基、副砲を連装2基4門追加したのが最大の変更点となっている。

本来は老朽化したオディバトラス級初期建造艦を更新するため6隻が建造後、次期フリゲートであるLCFⅢへ移行することが予定されていたものの、

LCFⅢ計画艦向けの新型装備の開発がやや遅延し、一方でボリビア戦争においてオディバトラス級やフーディン級などフリゲート6隻を喪失したため、

代艦として急遽6隻が追加された。

また、CELTO機構海軍向けにも6隻が発注されている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/138.html |

F2200型/ロアルドロス級 |

|

12隻 |

LCFⅠ(メガニウム級及びLCFⅡ (エンペルト級)に続いて開発されたLCF計画艦で、開発計画名は「LCFⅢ」。

LCFⅠ及びその発展型であるLCFⅡから対水上打撃力及び航空機運用能力が大きく向上、装備の大幅な刷新に伴って外観をも大きく変貌させた。

主砲として新型の大口径砲であるTC235、副砲としてはやはり新型のCIWS兼用型速射砲TC242を採用、対艦ミサイル発射機(多連装コマブロ砲)も新型となり長距離打撃力は格段の進歩を遂げている。

また艦尾部に水上機運用を想定したクレーンを追加、無人観測・偵察飛行艇RQS-404の運用が可能となり、同機の観測及び誘導によって長大な射程を有する搭載兵器の能力を最大限に活かすことができる。

卓越した長距離打撃力の反面、対空・対潜装備についてはLCFⅠ/Ⅱとほぼ同等の水準に留まるが、すでに既存艦の時点で十分すぎる能力があったため問題とはされていない。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/144.html |

F2250型/ケチャワチャ級 |

|

6隻 |

LCFⅢに続いて開発されたLCF計画艦で、開発計画名は「LCFⅣ」。

基本的な船体設計は前級であるLCFⅢ(ロアルドロス級)から変化はなく、対空・対潜兵器及び航空機運用設備については全くの同等である。

SSTL-003 対艦魚雷発射管を装備、クラフタリアのフリゲートとしては、アトラル・ネセト級以来久方ぶりの対艦魚雷搭載艦となった。

また、大口径のTC235主砲ではなくより小型で速射性に優れたTC234砲を主砲として採用、副砲も3基から5基に増設されているが、この点については並行整備されていたLCFⅢ後期建造艦も同様の仕様である。

対艦魚雷を扱うことから必然的に目視距離での戦闘が想定されたため、クラフタリア艦としては珍しく、ダズル迷彩風パターンの塗装が施されている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/150.html |

D3250型/ロックラック級 |

|

6隻 |

LCFシリーズの発展型・派生型にあたるミサイル嚮導艦で、計画名は「LCFⅤ」。LCFⅢ及びLCFⅣをベースに、その次の世代の艦向けに開発された技術を一部先行導入する形で開発された。

基本的な船体構造はLCFⅢ/LCFⅣの船体延長型であり、装備面では新型のコマブロ対空VLSや無水式対艦コマブロ砲など新機軸を導入しつつ、船体や機関などにおいても次世代艦向け装備を先行搭載した。

航空機運用能力においても強化が図られ、飛行甲板の面積と格納庫の体積が増大、SH-20KやCUH-12など従来艦では(不可能ではないが)運用困難な大型機も無理なく運用可能である。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/153.html |

F2300型/ジャローダ級 |

|

42隻 |

LCF計画艦のひとつで、7番目に設計された艦級であり開発計画名は「LCFⅦ」。設計の世代としては第三世代に当たり、駆逐艦型(LCFⅤ)や巡視船型(LCFⅥ)を除いたLCF系フリゲートとしては5番目に登場した。

基本的なレイアウト自体はLCFⅢ/LCFⅣと大差ないが、船体設計は全面的に見直され、従来のLCF計画艦と比較して先進的なスタイルとなっている。

本級は航空兵装はLCFⅢ/Ⅳと同程度、対水上兵器に関してはLCFⅢ/Ⅳよりやや劣る水準で妥協する一方、対空・対潜兵器を刷新し大幅な能力向上を図った。これによって、設計思想面ではLCF計画艦以前の汎用護衛艦的性格へと回帰したともいえる。

初期に建造された1-6番艦は予定通りアレフガルド級の中でも状態の悪い艦を代替し、次に建造された6-12番艦は装備が陳腐化していた田所級フリゲートを更新する名目で配備が進められた。

姉妹艦として巡視船型のLCFⅥが存在し、こちらの方が先に設計を完了していたものの、発注は本級の1-6番艦以後となっている。

統一歴159年度より就役を開始した13番艦から21番艦は、オーベム級/LCFⅦBと呼称される発展型にあたる。本来はLCFⅦをベースに船体を延長、対空レーザー砲や新型主砲など新型兵器に換装された次世代艦「LCFⅧ」として建造される予定であったが、実際にはLCFⅦの格納庫を拡大、航空機管制能力を強化したマイナーチェンジモデルとして登場した。

この背景には、北連最終戦争で多数を喪失した艦艇の代替艦とすべく早期のフリゲート増備が必要とされており、新装備の開発と大規模な設計変更が間に合わなかったという事情がある。

とはいえ、LCFⅦはクラフタリアの駆逐艦及びフリゲートの中では建造時点で最も優れた対空・対潜戦闘能力を誇っており、その点に関しては本来のLCFⅧと遜色ない。

統一歴170年度から就役し始めた22番艦以降は、イャンクック級/LCFⅦCに分類され、「LCFⅦA(ジャローダ級)」や中期型の「LCFⅦB(オーベム級)」から時間が空き、拡大発展型のLCFⅧや次世代艦「AHF-X」シリーズの登場以後に就役を開始した「バッチ3」ともいえる艦級である。

後発の艦級の運用データと第三次舞羅内戦の戦訓がフィードバックされて設計が洗練され、装備も一世代新しいものへと変更されたため、従来のLCFⅦ系列艦より実戦的で先進的な設計となっている。

最大の変更点が武装レイアウトであり、艦首側のVLSが「AHF-X」シリーズと同様の新型に置き換えられたほか、副砲を減じてレーザーCIWSを3基搭載、対艦ミサイル等に対する自衛能力が格段に向上した。

主砲もLCFⅧ以降に採用された新型とされ、装備面では過度に大型化したLCFⅧの小型・廉価版といえる仕様となっている。装備面での相違のほか、艦名の命名法則も異なるため、LCFⅦ系の異端児ともいえる存在である。

▲画像1枚目:ジャローダ級(LCFⅦA)

▲画像2枚目:オーベム級(LCFⅦB)

▲画像3枚目:イャンクック級(LCFⅦC)

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/163.html |

F2350型/ゲッコウガ級 |

|

9隻 |

計画名「LCFⅧ」。LCFシリーズ8番目のモデルに当たり、先代LCFⅦ/ⅦBの拡大発展型

対空・対潜兵器及び戦闘システムはLCFⅦを踏襲しているものの、新型コマブロ速射砲TC237やレーザーCIWSといった新兵器を搭載し、近距離での交戦に適した装備増強が行われている

空母や輸送船団の護衛任務へ充当することを想定し、ワングレン級フリゲートの初期建造艦(1-10番艦)を代替して配備が進められた

統一歴154年度に就役を開始したLCFⅦは安価ながら先進的な設計で同盟統合軍にも高く評価されており、154年度から157年度にかけて12隻を建造後、160年度以降に拡大発展型LCFⅧへの移行が計画されていた

その後は度重なる戦乱で喪失した艦を代替すべくLCFⅦのマイナーチェンジ版の増備が選択されるなどしたが、164年に至ってようやく本来のLCFⅧ計画艦の建造が開始され、以後は同型艦が順調に就役していった

なお地味にLCF系フリゲートで最も船体が長い(172m)艦級である

LCFⅦ系より武装こそ強化されているものの、長大な船体ゆえにやや運動性に劣り建造・運用コストも高価であるため、運用者からの評価はLCFⅦと比べて高いとは言えない

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/188.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

F2500型/AHF-X計画フリゲート |

|

15+隻 |

【AHF-X0 バルファルク級】

高い汎用性と拡張性を持つ大型フリゲートで、計画名は「AHF-X0」

42cm口径の巨砲を搭載するパルキアⅡ級と同様に、大型フリゲート・駆逐艦用船体規格「AHF」に基づいて建造された艦級だが、数的主力の「LCF」規格のフリゲートを順当に拡大したより穏当な仕様となっている

建造コストとの兼ね合いから30年近くに渡ってLCF規格の艦を主力フリゲートとして配備してきた同盟統合海軍だったが、LCFⅧ/ゲッコウガ級にて発展マージンを使い尽くしたことから、より大型なAHF規格の本級が建造されることとなった。

AHF艦ではあるもののLCF艦の拡大型と言える低コスト・汎用性重視の設計となっているのが最大の特徴で、旧式の大型フリゲートや駆逐艦の代替を主眼に置いて設計された

基本的な装備面ではLCFⅧ/ゲッコウガ級と大差ないものの、極めて高い拡張性が確保されており、将来的な新装備の追加や次世代戦闘システムへの更新が容易に行えるよう配慮されている

さらに一定期間ごとに更新されるベースラインに基づいて、既存艦へ新造艦と装備水準を合わせるアップデートを行うことを想定した設計となっており、今後の同盟統合海軍基準構成艦として大量建造を視野に入れている点も大きな特徴と言える

なお、フリゲートのみならず旧式化した駆逐艦の代替も視野に入れて設計されており、指揮設備も従来のフリゲートより充実している

【AHF-X1/ゾラ・マグダラオス級フリゲート】

「AHF-X1」の計画名を持つ、高い汎用性と拡張性を持つ大型フリゲート

バルファルク級(AHF-X0)の発展型で、船体の基本設計は共通ながら、艦隊共同交戦システム「TWS-20 ティソーナR」への対応や、完全無人化された艦橋など、格段に先進的な設計となった

全長も165mから183mに延長されており、武装・センサー・航空機運用能力いずれにおいても、「AHF-X0」艦を凌ぐ能力を得ている

特に航空機運用能力に関しては、格納庫の拡大と航空機整備設備の拡充によって、中型ヘリコプターと無人観測/偵察機各2機の運用能力を確保した

艦番号はバルファルク級と連番であり、1番艦の艦番号はFF-2507である

本級の真に特筆すべき点は「既存のAHF-X0艦であるバルファルク級を、改修によって本級と全く同一の仕様にできる」と言う点で、実際にゾラ・マグダラオス級の新造と並行して、就役済みのバルファルク級の改修も進められた

老朽化したドンドルマ級駆逐艦を更新すべく同型艦は9隻が発注され、バルファルク級の改修完了時点で15隻の同型艦が揃うことになった

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/190.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

F2600型/セントラルシティ級 |

|

6隻 |

小型戦闘艦規格「CCS」に基づいて建造された、クラフタリア初の完全無人汎用フリゲート。

従来のLCF規格採用のフリゲートより一回り小柄な船体でありながら、同等以上の武装とセンサーを搭載し、高い戦闘能力を有しながらも建造コストは低く抑えられている。

老朽化が深刻化したダガーフォール級駆逐艦の代替艦として調達され、無人艦隊の防空・対潜戦闘及び、他の無人艦より少しマシなAIで限定的な艦隊指揮も担当する。

同盟統合海軍が建造を進める無人艦としては上位モデルにあたる高性能艦で、より廉価に大量建造されるマングローヴ級等を補完する形で運用される。

「CCS」規格採用の艦としては最初に実用化された艦級でもあり、以後同規格で上位版の拡大発展・有人型を建造する前段階の先行量産艦としての性格を持つ。

最初期に建造されるバッチ1はティソーナR 共同交戦システム搭載の漸進型で、船体そのものはより高度な能力を持つティソーナⅢ 共同交戦システムにも対応可能な設計である。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/190.html |

F2700型/アシレーヌ級 |

|

12隻+ |

小型戦闘艦規格「CCS」に基づいて建造された、無人運用にも対応した汎用フリゲート。計画名は「CCS-2」。

完全無人のセントラルシティ級フリゲート(CCS-1)の拡大発展型で、基本的な装備は踏襲しつつも大幅な性能向上を図った「本格生産型」ともいえる艦級である。

CCS-1からの変更点は多岐にわたり、特に居住区の追加と電子機器類・兵装の更新による全体的な性能引き上げによって、別物といえるほどの改設計を要した。

その甲斐もあって、従来同盟統合海軍の主力フリゲートとして運用されていた「LCF」シリーズから、主力フリゲートの座を奪うほどの高い評価を得ている。

本来「アシレーヌ級」はLCFシリーズの「LCFⅨ」向けに用意された艦名だったが、結果として競合企業の製品である本級がこれを冠することとなった。

本級は性能面でLCFⅦの発展形に過ぎないLCFⅨを凌駕するのみならず、基本的な設計思想で二世代先んじるとされた先進性と、優れたコストパフォーマンスを示している。

原型のセントラルシティ級は純粋な無人艦として建造されたが、本級では有人運用を想定した仕様に改設計されつつも、完全な無人艦としても運用可能となった。

なお有人運用の際にも、スケルトン・ウォードロイドが多数搭乗することで、従来のLCF系フリゲートから大幅な省力化も実現している。

旧式化したワングレン級後期建造艦9隻を置き換える名目での調達に加え、沿岸警備隊に移管されたアスンシオン級コルベットの代替も考慮されたことから、当初12隻が発注され、続いてリザードン級フリゲートの置き換えを目的として12隻が追加で建造された。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/200.html |

|

駆逐艦

|

フリゲートとほぼ同サイズの、対水上戦闘に主眼を置いた中型戦闘艦。同盟統合軍においては、主に小型戦闘艇への対処を主目的として配備している。 |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

FL6200型/マスティフ級戦闘艇駆逐艦 |

|

6隻 |

小型艦艇への対抗を主眼に置いて開発された無人駆逐艦。

クラフタリア初となる、建造時からスケルトン・ウォードロイドでの運用を想定した艦級である。

装備面では概ね主力無人艦マングローヴ級の上位互換となっており、対水上戦闘を想定しつつも、最低限の対空・対潜兵器を備え、高い汎用性を確保した。

同盟統合海軍においては久方ぶりに建造された「駆逐艦」であり、本来の意味での水雷艇駆逐艦に近いコンセプトの艦級である。

運用には1隻あたり90体のスケルトン・ウォードロイドを必要とするが、人件費を考慮すると同クラスの有人艦より格段に低いコストで運用が可能となった。

また、通常型のスケルトン・ウォードロイドでも運用可能ではあるものの、専用設計の派生型「スケルトン・セイラードロイド」を使用することで、本来の戦闘能力を発揮可能。

弱体化しつつも依然大きな脅威となっているパタゴニア海軍の頭脳戦闘艇に対し決定的な優位を確保するとともに、減少傾向にある有人艦戦力を補う存在として配備が進んでいる。

初期に建造された6隻では先述の通り小型艇の掃討に特化した兵装を備えているが、7番艦以降では戦訓から装備が見直され、大型のミサイル艇といった要素が強くなっている。

▲画像一枚目:対艦型

▼画像二枚目:哨戒型

▼画像三枚目:汎用型

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/199.html |

|

巡洋艦

|

駆逐艦より大型で、優れた艦隊指揮能力を持つ艦種。主に旗艦として用いられる |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

C140型/アルミランテ・ドメク・ガルシア級 |

|

2隻(1隻戦没 1隻除籍) |

エムロード級の拡大発展型。砲火力を減じた代わりに雷装を追加、対艦ミサイル用のVLSを増設するなど兵装面が強化されている。

フリゲート・駆逐艦によって構成される護衛艦隊の旗艦として運用することを想定し、エムロード級よりも指揮通信能力が強化されたほか、電子機器類も刷新された

レグルス戦争終結後は軍縮期に入り本級も早期退役が計画されたものの、紆余曲折を経てもはや新造と言えるレベルの大規模改修を実施、第一線級の高性能艦としてよみがえることになった。

その改造は徹底的に徹底したもので、上部構造物と武装を一新、アルミランテ・シノノメ級と同規格の艦橋、

ロックラック級嚮導艦と同規格のヘリ格納庫を搭載し、武装は当時最新のTC261 電熱化学砲を4連装砲塔1基、3連装砲塔2基の合計10門という独特のスタイルで搭載した。

改造時点で艦齢30年を超える老朽艦ではあったものの、船体の補強や機関の感想なども行われた結果、さらに25年以上の運用が可能となった

▲1枚目 建造時

▲2枚目 近代化改修後

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/102.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

C4150型/アルミランテ・ブラウン級 |

|

3隻(1隻戦没) |

従来艦を大きく上回る戦闘力と汎用性から高い評価を得た、アルティーガス級の拡大発展型。

基本的な船体設計はアルティーガス級とほぼ同様ながら、兵装類の配置は大幅に変更されており、戦闘システムもより新しい世代の物を採用している。

アルティーガス級では船体前後に1基ずつが配置されていた主砲塔は前方に集中配置され、真後ろへの射撃能力を失った代わりに前方への火力が増強されているほか

設置スペースも効率化されたため、対空・対潜兵器やヘリコプター運用設備の大幅な増強と重装甲化を実現した。

主砲はアルティーガス級の6連装砲から水流装甲搭載の大口径3連装砲へ変更され、投射弾量が減少した代わりに一発当たりの威力が大幅に向上した

(設定上の話。中身は同一の6連コマブロ砲で、装甲化された上位互換品である)

戦艦並みの攻防力に加え、優れた航空機/搭載艇運用能力と積極的な対潜掃討・艦隊防空能力まで兼ね備えた”万能艦”であると言え

その高い戦闘力と完成度から運用者側の評価は非常に高い。

30年近くに渡って目立った改修が施されることなく運用が継続していたものの、兵器システムの経年劣化が進み、同時に新鋭艦との性能差が顕著になりつつあったことから、延命も兼ねた大規模改修が実施されることとなった。

主砲が旧来の46cm3連装砲から42cm4連装砲へと換装されるなど、戦闘システム・武装・センサー等の装備を当時の新型巡洋艦と同等のものに置き換えたことで、戦闘能力が大幅に向上している。

▲画像1枚目;建造時

▲画像2枚目;近代化改修後

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/132.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

D3200型/ガラル級ミサイル軽巡洋艦 |

|

8隻 |

戦没艦及び旧式艦の更新を目的に建造された大型のミサイル巡洋艦

フリゲートの高性能化・万能化に加え巡洋艦クラス以上の大型艦艇の配備が進み、「ミサイル駆逐艦不要論」すら囁かれる時期に計画され、堅実にまとめ上げられた設計が特徴。

先行して配備が進められていたメガニウム級フリゲート2-3隻で編成される艦隊で嚮導艦として運用されることを想定した設計で、

概ねメガニウム級フリゲートの上位互換に近い兵装と、必要十分な艦隊指揮能力を備えている。

初期建造艦とバッチ1は戦没したダガーフォール級駆逐艦2隻、および老朽化したシャムシール級ミサイル巡洋艦3隻中2隻を更新する名目で4隻が調達され、

仮想敵国の中小型艦艇との近接戦闘を考慮して、中小口径砲を多数備えているのが特徴である。

写真一枚目;▲バッチ1

写真一枚目;▲バッチ2

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/137.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

C4200型/アルミランテ・シノノメ級 |

|

6隻 |

新型のコマブロ式主砲を始めとした、様々な新機軸を導入した三胴装甲巡洋艦。

船体規模はアルミランテ・ブラウン級やアルティーガス級などといった従来のクラフタリア装甲巡洋艦、あるいは諸外国の同級艦と比較するとやや小型ではあるが、遜色ない戦闘力と優れた航空機運用能力を有している。

先行する超大型戦艦ラヴクラフト級の縮小版、もしくは船体規模の近いエスメラルダⅡ級の再設計版ともいえる設計であり、後発ゆえに両艦級と比してより完成度が高い。

主砲として採用されたTC261A-4 4連装砲は、秘密裏に開発が進められていた画期的な装甲化無水式コマブロ砲であり、高い信頼性と優れた拡張性の確保、さらには制御システムの小型化をも実現している。

推進システムとしては、主砲、さらには将来的にはレーザー砲など光学兵器の運用を想定して、大電力を容易に確保できる統合電気推進方式を数十年ぶりに採用した。

エスメラルダⅡ級やラヴクラフト級同様、三胴船の広い甲板を活かしてヘリコプターや垂直離着陸機、水上機など複数の航空機の運用にも対応しており、砲戦主体の巡洋艦としては破格の航空機運用能力を有している。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/149.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

C4250型/ジュゼッペ・ガリバルディ級 |

|

4隻 |

同盟統合海軍向けとしては久方ぶりに建造された、純粋なミサイル巡洋艦。大口径砲は持たないものの、多数の対艦ミサイルと魚雷を装備することで、砲装型巡洋艦に勝るとも劣らない戦闘力を発揮する。

当初北連製戦艦の更新を目的に開発が進められていた「仮称カピタン級」をミサイル艦へと再設計する形で誕生した。

計画当初は次世代艦向けに開発されていた新装備をより多く搭載し、従来艦と一線を画す次世代巡洋艦として建造されるという構想があったものの、

早期調達が望まれたことから装備面ではアルミランテ・シノノメ級の航空艤装と主砲を削除、ミサイル・水雷兵装を大幅に強化したものとなった。

前級の廉価版的性格が強いものの、VLS等兵装のレイアウト面でも従来艦から大きな進歩がみられるほか、優美かつ流麗なスタイルに結実した船体設計面での優秀性は、それまでのクラフタリア巡洋艦と比較して十分に一線を画すものである

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/161.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

C4250B型/アントニオ・グラムシ級 |

|

2隻 |

ガリバルディ級ミサイル防護巡洋艦の拡大発展型

ガリバルディ級4番艦とは就役時期が6年程離れたこともあり、その間に開発された新装備への変更及び戦訓に基づく装備増強が実施されている

拡大した船体に戦艦・装甲巡洋艦用の42cm連装砲及び大型巡航/弾道ミサイルの発射に対応した超大型VLSを追加装備、副砲(原型艦では「主砲」である)も新型のTC238 両用速射砲へ変更した

その他、対空・対小型艦艇用に搭載されていた76mm砲3基のうち舷側の2基はレーザーCIWSに変更され、レーダーを始めとした電子装備もその多くが能力向上型となっている

万能艦と呼んで差し支えない装備を有しているが、原型艦同様主にBMD艦としての運用が想定され、強力な対艦・対地攻撃力と相まって「本土防衛の最後の切り札」としての性質を強く持つ

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/186.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

C4300型/エスメラルダⅢ級 |

|

4隻 |

全長330m、全幅95mの三胴船体を特徴とする超大型装甲巡洋艦。

同盟統合海軍内に6つ存在する方面艦隊のうち、第1・第6方面艦隊を除く4個方面艦隊の総旗艦として運用すべく開発された艦級で、超大型艦並みの艦隊指揮設備を有している。

4連装42cm砲3基12門を始めとした武装を有し、装甲も50cm級艦砲に余裕をもって耐えられるなど堅牢であるが、本質的には艦隊指揮を主用途として想定、設計された艦級である。

エスメラルダⅡ級の近代化改修艦、エムロード級の戦没艦、残存するアンデス級揚陸指揮艦の巡洋艦4隻と指揮艦2隻の6隻を置き換えつつ、統一歴171年から173年にかけて全艦が就役した。

基本設計は先行するアルミランテ・シノノメ級装甲巡洋艦の拡大発展型と言えるもので、特異な外観ながらクラフタリアでは比較的「枯れた」設計の艦である。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/192.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

C4400型/プレジデンテ・ファン・ペロン級防空装甲巡洋艦 |

|

2隻 |

クラフタリア同盟統合海軍向けに設計された巡洋艦向け船体規格「MC」に基づいて建造された最初の艦級(計画名:MC-AA1)で、全長300mを超える超大型の防空巡洋艦。

弾道ミサイルの迎撃能力等防空艦であるが故の機能は一通り備えているが、最大の特徴は3連装砲6基18門の「ELG-24 240mm多用途電磁速射砲」を搭載している点である。

本級は統一歴170年代末に艦齢60年を超え、老朽化が深刻となっていたナバルデウス級駆逐艦の現存艦2隻及び、エムロード級装甲巡洋艦の代替艦として計画された。

既存の"ティソーナⅡ"共同交戦システムを発展させた"ティソーナR"共同交戦システムを初めて搭載した艦級(というか実態は造形艦)であり、独特な主砲も含め、実験艦的要素が強い。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/196.html |

C4410型/リバダビア級装甲巡洋艦 |

|

8隻 |

クラフタリア同盟統合海軍向けに設計された巡洋艦向け船体規格「MC」に基づいて建造された艦級(計画名:MC-AS1)で、全長300mを超える超大型の装甲巡洋艦。

先行して配備されていた「プレジデンテ・ファン・ペロン級防空装甲巡洋艦」の兵装を対水上戦向きのものへと換装、一部装備の簡略化を行った「量産型」と言える艦級である。

ティソーナR"共同交戦システムに全面対応しており、従来の物より小型軽量化された42cm4連装砲3基12門を主兵装としている。

基本的な装備面では特筆すべき点は無いが、大柄で余裕のある船体と相応の重武装を有し、堅実な設計に基づいて建造される信頼性の高い主力戦闘艦として完成した。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/198.html |

|

戦艦・巡洋戦艦

|

巨大な艦載砲による圧倒的打撃力と、強固な装甲を持つ大型艦。艦隊決戦は勿論、地上への支援射撃や拠点への攻撃もこなす |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

B1200型/ハワード・フィリップス・ラヴクラフト級 |

|

4隻 |

全長780m、排水量1000000tを超える超大型三胴戦艦。

口径80cmの連装電熱砲計14門、ニャルラトホテプ級戦艦の主砲と同等の6連装副砲を14基84門、弾道ミサイルや超大型巡航ミサイルも発射可能な大型MPVLSなど、多彩かつ圧倒的な攻撃力を誇り、

さらに自艦の主砲に余裕をもって耐えられる堅牢な装甲を有し、中型空母並みの航空機運用能力迄持つ万能戦艦。

対立国の超大型戦艦に対し相対的に陳腐化したヨグ=ソトース級・ヨス=トラゴン級など従来の大型戦艦、およびリサリア級航空戦艦の代替艦として建造された。

実際に建造されるよりはるか以前から計画は存在し、当初全長550m・53cm砲装備だったのが仮想敵の強大化とともに肥大化したとか…

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/143.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

B1300型/クトゥルフⅢ級 |

|

6隻 |

度重なる戦闘での喪失と、全体的な老朽化によって減少しつつある戦艦戦力を補うべく「統一歴155年度 クラフタリア次期標準戦艦計画」に基づいて設計・建造された大型戦艦。

設計にあたっては亡命北連人の技術者が多く参加していたこともあり、北連の傑作戦艦「ヴォールナ級」が全面的に参考にされ、兵装や上部構造物のレイアウトはヴォールナ級のそれに類似する。

主砲としてヴォールナ級と同じ56cm磁気火薬複合砲を採用、4連装砲塔で3基を搭載しているほか、ラヴクラフト級戦艦で初採用された超大型VLSを16セル搭載、超大型戦艦すら撃破可能な超大型対艦ミサイルなど、強力かつ多彩な兵装を運用可能

防御力にも優れており、最低での68cmクラスの砲弾に耐えうる装甲を効率的な重量配分で備えている。総合的な戦闘力は、諸外国の400-500m級戦艦と比べて遜色ない。

本艦はその設計経緯から北連にて多数が計画・建造されたヴォールナ級の拡大発展型「超ヴォールナ級」の一種であるともされるが、建造へ向けて設計を見直していくうちに、クラフタリア式設計の影響がより強くなっていった。

基本レイアウトこそヴォールナ級を踏襲しているものの、高い乾舷や強力なミサイル兵装、低めの速力と控えめな副砲など、従来のクラフタリア戦艦により近い思想で設計された部分が目立つ。

結果として「クラフタリアと北連双方の技術的集大成」と言える優秀な設計に仕上がり、バステト級など旧式の小型戦艦よりは高価なものの、十分に常識的な建造コストで量産可能な、性能とコストのバランスに優れた戦艦として完成した。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/172.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

B1310型/グロース級 |

|

3+隻 |

老朽化もしくは戦没した戦艦を代替すべく設計・建造された戦艦で、改クトゥルフⅢ級と呼ばれる。

旧北連の傑作戦艦ヴォールナ級を参考に開発されたクトゥルフⅢ級はそれまでのクラフタリア戦艦よりも完成度が高く、ワンサイズ上の超大型戦艦とも渡り合える高い戦闘能力を有していた。

同盟統合海軍はクトゥルフⅢ級に概ね満足していたものの、より運用性を高めるべく船体を拡大、一部兵装を削減して航空機及び搭載艇の運用能力を向上させたのが本級である。

兵装は概ねクトゥルフⅢ級を踏襲しているものの、レーザーCIWSがよりコンパクトな新型となり、副砲の127mm両用速射砲が9門から7門へと減少した。

各種ヘリコプター6機に無人水雷艇12隻を搭載し、兵装が減少した分を補って余りある戦闘能力が確保されている。

仮想敵国では既に500mを超えるより強力な標準戦艦の量産が進められているものの、既存艦との共通運用も考慮して主砲の変更などは行われていない。

その一方で装甲は配置の最適化と増厚が行われているものとみられ、クトゥルフⅢ級から仕様上の変化は少ないものの、防御力は向上している。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/189.html |

|

潜水艦

|

高い静粛性を誇る水中戦闘艦。対艦戦闘において絶大な戦闘力を発揮する |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

SSN-37型/シャルロット・フェリエ級航洋攻撃潜水艦 |

|

12隻 |

第六次軍備拡張計画にて開発・設計された大型の攻撃潜水艦。仮想敵国に対して劣勢な潜水艦部隊の、飛躍的能力向上を目的として配備が進められた。

航続距離や静粛性、最大速力など基本的な性能は従来のクラフタリア製潜水艦を大きく上回り、潜水艦先進国の最新艦と比較しても遜色ないとされている。

本格的にコマブロC4Iへと対応し、潜水艦でありながら対空・対潜コマブロVLSを搭載、最大で2000弾頭級の魚雷発射管と合わせてあらゆる脅威に対抗することが可能。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/107.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

SSN-55型/オスクロル・ラス・カサス級航洋攻撃潜水艦 |

|

4隻 |

老朽化したアイリス級航洋攻撃潜水艦の更新を目的に建造が進められた潜水艦

一世代前のシャルロット・フェリエ級から基本設計は踏襲しつつも新世代のコマブロ兵器システムへと対応、

一方で建造コストの増大につながる一部装備の簡略化などが行われているため、より安価に建造が可能となっている

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/134.html |

SSN-55B型/ アイシャ・アージェント級航洋攻撃潜水艦 |

|

8隻 |

SSN-55型/オスクロル・ラス・カサス級航洋攻撃潜水艦の後期建造艦にあたる攻撃潜水艦で、実質的には準同型艦。

魚雷発射管が新世代のものへと換装され、よりコンパクトで多機能化した点や、昇降舵の設置位置を中心として船体前方部が全面的に再設計された点が主な相違点である。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/147.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

SSN-67型/シルヴィア・エルオネス級沿岸攻撃潜水艦 |

|

16隻(建造中) |

老朽化したスピカ・パールムーン級を更新する目的で開発・建造された沿岸向け攻撃型潜水艦。

装備面ではアイシャ・アージェント級を踏襲しており、技術進歩によって同等以上の能力を確保しつつ大幅な小型化に成功した。

スピカ・パールムーン級を上回る静粛性を有し沿岸部での待ち伏せを得意とし、また沿岸海域向けと分類されてはいるものの、ある程度外洋での運用も可能となった。

クラフタリアの潜水艦としては完成度が非常に高く、1番艦が就役した統一歴152年以降、老朽化が進みつつあった旧世代潜水艦を代替しつつ、多数が建造されている。

160年に就役開始したB型は、老朽化したロザリー・アドレニア級を更新する目的で、統一歴160年から166年にかけて8隻が建造された。

基本的な構造面では概ね67A型を踏襲しているが、より効率の良い昇降舵への換装や船体設計の見直しによる水の抵抗軽減など、改良点は多岐にわたる。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/158.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

SSNc-003型/サンタ・クルス級原子力航洋攻撃潜水艦 |

|

4隻 |

同盟統合海軍初の実用攻撃型原子力潜水艦。【SSNCX-01計画】に基づいて建造された。

やや先行して建造されていた戦略潜水艦「スピリット・オブ・ヘロブライン」と比較すると小型であるが、それでも全長248m、水中排水量6万トン超という攻撃型潜水艦としては最大級の規模を誇る。

火器管制システム・ソナー等のセンサー類は既存の67型潜水艦のものを踏襲・拡大させたものを採用、実績ある在来型システムながら、同時期の他国製潜水艦と同等もしくは上回る能力を有している。

「スピリット・オブ・ヘロブライン」と同様に統合全電気推進方式を採用するが、本級では補助用ネザー機関は搭載されず、2基搭載された原子炉のみで艦内の電力すべてを賄うことが可能となった。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/193.html |

|

戦略潜水艦

| imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 |

各種弾道/巡航ミサイルや超大型砲などの戦略兵器を搭載した大型潜水艦。抑止力の中核を担う |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

SSBVN-01/超大型原子力航空ミサイル潜水艦"スピリット・オブ・ヘロブライン" |

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 |

1隻 |

統一歴160年代末から建造が進められていた、クラフタリア史上初の実戦配備可能な原子力潜水艦。全長1067mの巨体が特徴で、建造当時としては世界最大級の潜水艦だった。

武装として「対君主国用最終兵器」とも俗称される巨砲"キングスレイヤー"250cm軌道迫撃砲の小型版を1基搭載、レギュラス/シリウス超大型対地/対艦巡航ミサイルを発射可能な超大型VLSを96基搭載するなど、船体規模に比例して規格外の攻撃力を誇る。

装甲も非常に堅牢で、主船体は150cm級艦砲の直撃に耐えうるほか、多数の両用砲と対空ミサイル用VLSが船体各所に配置されており、総じて高い防御力を誇る本艦の撃沈は極めて困難である。

極めて高い能力を持った潜水艦であり、実用に耐えうる信頼性を有してはいるものの、原子炉の出力不足や不十分な航空機運用能力、砲塔式ではなく固定式となった主兵装など、同盟統合軍の要求を満たさない部分も少なからずあり、同型艦の建造は見送られた。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/194.html |

|

航空母艦

|

戦闘機やヘリコプターなどの航空機を運用する大型艦。洋上における航空戦力運用に特化する艦種 |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CV210型/大鳳型航空母艦 |

|

4隻 |

100型航空母艦の後継として開発された超大型空母。全長400メートルに達する巨艦で、130機以上の艦載機を運用可能。

設計の簡略化と造船技術の進歩によって、建造費用は100型とほぼ同程度であり、その巨体と能力に比して高いコストパフォーマンスを誇る

飛行甲板が全面に渡って装甲化された装甲空母であり、耐久力も100型を大きく上回っている他、艦隊旗艦として必要十分な指揮能力を備えている。

近代化改修が行われ、長期間に渡って運用が続けられている

▲1枚目 建造時

▲2枚目 近代化改修後

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/59.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CVL280型/金糸雀型軽航空母艦 |

|

6隻 |

様々な航空機の運用が可能な多機能型軽空母

軽空母としては大型であり、多彩な航空機の運用が可能。

基本設計は白鯨型対潜空母の拡大型であり艦橋構造等からもそれが伺えるが、

自身も最強クラスの対潜艦である白鯨型と異なり、対潜戦は艦載ヘリコプターに依存する

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/89.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CVN8000型/ティタニス級航空母艦 |

|

4隻 |

シリンドリカルバウを備えた三胴船体・新型カタパルトなどの新要素を全面的に採用した大型空母

先進的な電子機器類を採用しながらも、船体・航空機運用システムに関しては従来技術のみを用いていたフォルスラコス級に比べ、格段に先進的な設計が特徴

格納庫の床面積はフォルスラコス級の2倍近くに拡大されており、

搭載機数は戦闘機のみで80-90機、各種ヘリコプターや無人機を加えると最大で140機を運用可能であるとされ、その性能は非常に高い。

また、居住区画や司令部区画もこれまでの空母より余裕をもって広い面積が確保されており、6基のネザー機関による高い速力も持ち味となっている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/97.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CVK8050型/デルフィオルニス級大型航空対潜艦 |

|

6隻 |

老朽化した同種艦を更新するため建造された対潜空母

哨戒ヘリコプターを主体に多彩な航空機を運用可能であるのみならず、駆逐艦並みの兵装をも備えている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/136.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CVNM8100型/ディアトリマ級超大型航空母艦 |

|

4隻 |

クラフタリア同盟統合海軍が建造した、全長700m級の超大型空母。プロメテウス級補助航空母艦2隻を右舷・左舷に接続し疑似的な三胴船型を形成する。

仮想敵国が保有する超大型戦艦に対抗するため、大型の対艦ミサイルもしくは魚雷の運用が可能な戦略級大型攻撃機を搭載する超大型空母として計画・建造された。

本級は3隻合体という珍妙な機構を除いて、要素技術面ではファーランド級やティタニス級の設計を踏襲・もしくは発展させた堅実な設計が採用されており、高い信頼性が特徴。

ファーランド級と比較すると一部の大型航空機の運用が不可能となった点を除いて、ほとんどの面で凌駕する航空機運用能力を有している。

建造コスト面では造船技術の進歩・効率化もあってか、ティタニス級の2倍を超える航空機を搭載・運用する能力を持ちながらも、費用の増大は1.5倍に収めることに成功した。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/139.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CVL8130型/ヴェガヴィス級試作双胴軽航空母艦 |

|

1隻 |

一度構想されたものの建造が見送られたナディア・コロナード級輸送艦の拡大発展型をベースに、無人航空管制室など新機軸を盛り込んだ軽空母として設計を改めた艦級

基本設計を高速輸送艦から流用することで、高い搭載力と機動性に加え、量産効果による建造コスト低減をも狙っていたが、競合していた改デルフィオルニス級高速軽空母と比較して搭載機数や速力こそ互角ではあったものの、

胴船体ゆえの建造コストの高さを量産効果を以てしても相殺することが叶わず、そのうえ同時に発着可能なヘリコプターの最大数は改デルフィオルニス級高速軽空母の5機に対して4機、

エレベーターやカタパルトの搭載数に至っては半分と総合的な能力面で劣っていたため、量産は見送られることとなった。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/168.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CVL8200型/エナンティオルニス級軽航空母艦 |

|

8隻(建造中) |

老朽化して退役した北連製戦艦及び維持費の高さからCELTO機構軍へ移管された氷山空母ファーランドの抜けた戦力を補うべく配備が決定された軽空母。

「究極の軽空母」を目標に開発され、飛鷹型からデルフィオルニス級まで、クラフタリアがこれまで建造してきたあらゆる軽空母・対潜空母・強襲揚陸艦に加え、諸外国の軽空母の長所を可能な限り取り入れた上で設計された。

本級の航空機発着艦方式は「VTOL対応機を電磁カタパルトで発艦させ、垂直着陸または短距離着陸で着艦させる」というCATOVL(Catapult Assisted Take Off/Vertical landing)方式とでもいうべき、

現実世界では実例が存在しないものとなっているが、デルフィオルニス級やゼルダ級でも採用された、クラフタリアにおいては実績のある方式である。

軽空母に分類されるものの全長280m,満載排水量5万トンと大型であり、建造当初の艦載機はその時点で大型空母向けのCTOL機を上回るとされたCVF-88をはじめ高性能な機体を運用することも相まって、

航空機運用能力に関しては中型空母である真鶴型に迫るとされ、従来のクラフタリア軽空母と比較しても有力な艦であるといえる。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/164.html |

CVL8200B型/ボルオキア級軽航空母艦 |

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 |

2隻 |

高い完成度を誇るエナンティオルニス級の発展型。

電磁カタパルトとスキージャンプ甲板を組み合わせた「電磁加速式スキージャンプシステム」をクラフタリア空母としては初めて搭載している。

エナンティオルニス級のさらなる能力向上型として設計され、実際に固定翼機に関しては搭載数は変わらないものの、迅速な発艦が可能となったことでソーティ数が増加しており、運用能力が向上している。

一方でスキージャンプ甲板を設置したことでヘリコプターの発着スペースは減少し、ヘリコプター運用能力は逆に低下してしまった。

エナンティオルニス級と比較して建造コストも高くなったため、4隻が予定されていた同型艦の建造は初年度発注の2隻で打ち切られ、代わりにエナンティオルニス級の7.8番艦が建造されることとなった。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/184.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

CVN8300型/フォルスラコスⅡ級大型航空母艦 |

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 |

2隻(建造中) |

老朽化もしくは戦没した大型空母の代替艦として、同盟統合海軍が建造した超大型空母。

全長700mとクラフタリア最大の空母ディアトリマ級に匹敵する巨艦ではあるものの、小型空母との合体機構を始めとした無駄機能のオミットと設計の最適化を行った結果、より無駄のない洗練された仕様の艦として完成した。

北連最終戦争にて3隻中2隻を喪失した初代フォルスラコス級の代替艦として2隻が建造されているが、将来的な大量生産も考慮された「量産型ディアトリマ級」としての側面も持つ。

同盟統合軍の洋上航空戦力は世界屈指の規模と能力を持つが、純愛戦争において対峙したDICE諸国もまた有力な航空戦力を持ち、優位に立つことは困難であった。

そのため洋上航空戦力の更なる飛躍的増大が必要とされ、本級のように「規格外の能力を持ちながら、比較的低コストで量産可能」な空母が必要とされた。

先述した構造の単純化に加え、先行する軽空母エナンティオルニス級と同様、ミサイル兵装については装備余地の確保のみとして搭載を見送っている。

主機の構成もより小型なクトゥルフⅢ級戦艦のものを踏襲、徹底的な建造コスト削減を図った。

設計の最適化により排水量は7割強にまで削減されたものの、航空機の運用能力に関してはディアトリマ級と同等もしくはやや上回る水準となっている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/191.html |

|

揚陸戦用艦艇

|

陸海空統合作戦の中核となる、上陸作戦用の艦艇。空母や輸送艦の代用としても用いられる万能艦 |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

L250型/クラフタリア級超大型強襲揚陸艦 |

|

4隻 |

クラフタリア初の国産強襲揚陸艦。

全長520メートル、満載排水量40万トン以上という海軍最大の巨艦としても知られる。

戦車6輌を搭載可能な大型LCU(汎用揚陸艇)最大4隻と、航空機80機以上を同時に運用する能力を持つ陸海空統合作戦の要。

本級は高い性能と巨体ゆえの威容を誇り、ヨグ=ソトース級戦艦や210型航空母艦に代わる海軍の象徴となっている。

大規模な近代化改修が行われ、各種車両・歩行戦車などの搭載能力がさらに向上している。

▲一枚目:建造時

▲二枚目:近代化改修後

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/72.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

L021型/ヴァ・ルーダニア級ヘリコプター揚陸艦 |

|

4隻 |

老朽化が進むウルド級の更新用として建造された、クラフタリア級に次ぐ第二の国産揚陸艦。

一般的な定義では強襲揚陸艦に分類されるものの、設計初期では航空機運用能力と輸送能力の両立を優先してウェルドックを廃止する予定であったため、その名残でヘリコプター揚陸艦とされている。

軽空母並みの航空機運用能力と、大型輸送艦並みの物資・人員・装備の輸送能力を極めて高い水準で両立しており、

制海権確保から戦争以外の軍事作戦まであらゆる局面で活躍することが可能となっている。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/104.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

L025型/シュルク級ドック型輸送揚陸艦 |

|

8隻 |

中華連邦共和国(旧サンテルン連邦)製の031型ドック型輸送揚陸艦を、クラフタリア仕様とした準同型艦

武装は同盟統合海軍標準のものへと換装されているが、原型艦同様に重武装を特徴としている

輸送能力に秀でており、強襲揚陸艦ほどではないものの、ヘリ6機の運用が可能であるなど航空機運用面でも優れた能力を誇る

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/118.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

L033型/ゼルダ級多目的航空揚陸艦 |

|

4隻 |

旧式化した軽空母を置き換える目的で建造された強襲揚陸艦で、ヴァ=ルーダニア級の拡大発展型

総合的な航空機運用能力は中型空母の真鶴型に匹敵するとされ、置き換え対象の艦から数が半減したことを補ってなお余りあるほど

ヴァ=ルーダニア級同様高い汎用性を備え、輸送艦としてもさらなる高性能を獲得している

前級の建造から期間が開いたため兵装システムは全般的に新しい世代のものを採用する

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/104.html |

|

機雷戦艦艇

一覧

補給艦

|

展開した艦隊に各種消耗品の補給を行う艦種。外洋進出の進展とともに重要性が増している。 |

一覧

輸送艦

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

AKR-3型/カヤンバ級高速車両貨物輸送艦 |

|

4隻 |

旧式化し退役したグラン・ミラオス級フリゲートの船体を2隻連結するという極めて特異な工法で建造された輸送艦。

北連製戦時標準輸送艦を更新する形で4隻が配備、本級の運用実績をもとに建造された発展型AKR-4級と共に運用される。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/131.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

AKR-4型/ナディア・コロナード級高速車両貨物輸送艦 |

|

12隻 |

就役から30年以上が経過し、老朽化したAKR-1級車両貨物輸送艦を更新すべく開発された高速車両貨物輸送艦。

船体設計面では概ねカヤンバ級の改良発展型であり、高く評価されながらも設計上の問題を多く抱えていたカヤンバ級の短所を潰し、格段に完成度が高くなった。

船体は安価かつ高速発揮可能な船体を求めた結果、LCF系のロックラック級嚮導艦準拠の船体二つを並列に並べた双胴船型を採用している。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/155.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

AKR-5型/ヘネラル・メンドーサ級大型車両貨物輸送艦 |

|

6隻 |

AKR-2型車両貨物輸送艦を代替するため建造された大型の車両貨物輸送艦。民間向けに大量建造されているCS-A15000T級コンテナ船を原型とし、大柄な割に運用コストは控えめである。

ほぼ同時期に設計・建造が進められたAKR-4型が更新対象のAKR-1型と同等の搭載量を確保しつつ高速化を図ったのに対し、AKR-5型は速度性能の向上は僅かとされる一方で、搭載量の大幅な増大を実現した。

AKR-1型比4倍、AKR-2型比2倍を超える量の車両・火砲・補給物資・人員などを輸送することが可能であり、居住区画の改良や荷役の効率化も図られるなどその能力と完成度は従来艦を遥かに凌ぐ。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/157.html |

|

救難艦

一覧

無人戦闘艦

|

乗組員を必要としない次世代の戦闘艦。捨て駒運用上等 |

一覧

|

+

|

... |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

QS-41型/チェリー・ブロッサム級無人コルベット |

|

41隻(総建造数)

|

外洋艦隊に随伴し、機動的に運用することが可能な無人戦闘艦。対潜/対空戦闘能力に優れた駆逐艦やフリゲートの支援下で活動することを想定され、兵装は砲熕兵器と魚雷発射管に限られている。

先代のアザレア級が主兵装の魚雷発射管として対艦魚雷専用・4連装旋回式発射管を装備していたのに対し、本級では対潜魚雷・対艦魚雷両用の2連装固定式発射管2基へと変更された。

この変更によって同一方向への瞬間的な対艦攻撃能力は低下したものの、より柔軟性の高い運用が可能となり、建造コストのさらなる低減にも貢献した。

また機関構成も大きく変更されており、アザレア級ではディーゼルエンジンとガスタービンエンジン各1基ずつで合計37000馬力だったのに対し、ネザー機関1基50000馬力へと単純化しつつ出力を増強。舵の形状も改良されたことで運動性・機動性は著しく向上している。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/170.html |

| 名称 |

画像 |

建造数 |

備考 |

QS-100型/マングローヴ級無人コルベット |

|

40隻

|

沿岸部における対小型戦闘艇・対潜水艦戦を主眼に置いて設計された無人戦闘艦。

対立するパタゴニア頭脳王国海軍の頭脳戦闘艇を仮想敵としており、前級のチェリーブロッサム級と比較して船体が小型化したほか、船体設計も見直されたため速力と運動性が飛躍的に向上している。

チェリーブロッサム級等従来のクラフタリア製無人艦が外洋での艦隊運用を前提とし、比較的強力なレーダーと長い航続力を有していたのに対し、本級では建造コスト抑制の観点から、それらの機能は大幅に削減された。

その一方で武装はチェリーブロッサム級と同等以上であり、レーダーやソナーの削減と引き換えに光学センサーは増強され、より接近戦を重視した仕様となっている。

兵装配置についても一新されており、艦尾部のレーザーCIWSは対舟艇・対戦車ミサイル発射機もしくは対潜迫撃砲等への換装も可能となっており、この点に限れば汎用性が増している。

就役開始は第三次舞羅内戦の末期であり、同戦争での活躍は皆無であったが、戦後も残存したパタゴニア海軍に対抗する主戦力として相当数が配備された。

(詳細情報)

https://www65.atwiki.jp/craftaliafederation/pages/195.html |

|

|

同盟統合空軍

| 正式名称 |

クラフタリア同盟統合空軍

|

| 軍旗 |

|

| 総人員数 |

約12万人 |

| モットー |

空を制するもの、世界を制す |

| ひとこと特徴 |

航空優勢の重要度と過去の栄光にのみ存在意義が見いだせる組織。 |

人員数は約12万人。統合軍成立以前には三軍で最も大きな政治的影響力を有しており、その歴史はクラフタリアの前身国家の建国時まで遡れる伝統ある組織。

同盟統合軍の保有するあらゆる航空機は空軍に所属しており、陸海軍の作戦遂行に欠かせない存在である。

多種多様な戦闘機・攻撃機やヘリコプターを保有し、あらゆる状況下での柔軟かつ迅速な作戦行動を可能としている。

無人兵器の導入を三軍で最も積極的に行っているため、無人航空機が多数配備されているのも大きな特徴。

保有航空機

退役した航空機を含む完全版は

こちら

をご覧ください

|

+

|

... |

戦闘機

| 名称 |

画像 |

配備数 |

備考 |

CMF-85C

(コブラ) |

|

228機 |

搭載兵装を一新し、従来型と一線を画す性能を獲得したCMF-65系列機の発展型。

高度な汎用性はそのままに長射程の空対空コマブロ砲を計4基搭載、嘗てのADF-52「ドミネーター」やPF-3000「ネゴシエイター」を彷彿とさせるこの4連装砲によって

CMF-65系列機の弱点であった「純粋な戦闘機に空戦性能で劣る」点が解消されており、まさしく「万能」といえる性能を得た。

保守的な仕様から、当時の新鋭機CMF-90との競作に敗れたCMF-85A/Bを再設計する形で誕生、

航空部隊の拡充と戦乱による損失を埋めるだけの機体数が確保できないCMF-90系列機を補完する形で配備が進められている

搭載兵装

AIC-C2A 56弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 AIC-C2B 42弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 コマブロ爆撃装置×2 |

ZFA-92B

(フレガータB) |

|

280機 |

4発エンジンが特徴的な大型の戦闘攻撃機。

大推力を活かした高い搭載力と高速性が持ち味であり、対艦攻撃から防空まで様々な任務に対応可能。

B型はA型の時点で導入が見送られたコフィンシステム対応コックピットなど、より先進的な要素技術が多く導入されている。

陸上運用が主体のA型とは異なり、主に航空母艦において艦載機として運用される。

先進的技術が盛り込まれているものの、基本的な機体構造及び性能はA型とほぼ同等。

搭載兵装

|

CVF-88

(ケストレル) |

|

460機 |

CELTO機構軍向けに開発されたCMF-75をベースに設計されたV/STOLマルチロール機

能力的に制限を受けやすいV/STOL機でありながら、開発時点での新鋭艦載機CMF-85を上回る性能を持つ奇跡の機体

その衝撃は「88ショック」とも俗称され、同盟統合軍がV/STOL機の運用を想定した軽空母を再評価、増備することを決定するなど戦力整備に多大な影響を与えている。

CVF-68やCVF-84の置き換え用及び増備用として生産が進められているが、さらに高性能なV/STOL機の開発も進められているとか

搭載兵装

AIC-C2C 56弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 AIC-C2D 42弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 コマブロ爆撃装置×2 対空/対地コマブロ機関砲×1 |

CMF-90V/W

(アジャイルコンドル) |

|

404機 |

低価格・高性能な艦上戦闘機CMF-90C/Dの発展型

一世代前のCMF-90C/D block30と比較すると機体の80%近くが再設計されており、他機種に劣っていた航続距離やペイロードがある程度増加した

また、元来卓越した運動性能を誇っていたCMF-90であるが、V/W型では主翼面積の拡大と大出力エンジンへの換装でさらなる飛行性能の向上に成功、諸外国の前進翼高機動機並みの運動性を誇る

開発時点での最先端のアビオニクスを備えているが、高価格化の傾向にある同時期の他機種に比べて大幅に安価な他、操縦性や整備性もより優れたものとなった

本機開発時の同盟統合軍洋上航空部隊はCMF-90C/Dに加えCMF-65、CDF-70など雑多な旧式機が数の上での主力であり、本機への代替によってその戦力は大きく向上することとなった

優れた機体ではあるものの、ステルス性は新鋭機のZFA-96に、多用途性ではCVF-88やCMF-85.ZFA-92に劣るため、

これらの機体と長所を活かしつつ短所を埋める形で運用されるものとみられている

搭載兵装

|

CMF-90G/H

(ストライクコンドル) |

|

260機 |

低価格・高性能な前線戦闘機CMF-90A/Bの発展型

一世代前のCMF-90A/B block21と比較すると機体の85%が再設計されており、コンフォーマル・フューエル・タンク(CFT)搭載などの改良により他機種に劣っていた航続距離やペイロードがある程度増加した

先行するV/W型(なお、計画そのものはG/H型の方が先)と同様に主翼面積を拡大しエンジンを換装し、やはり飛行性能は大きく向上している

V/W型が他機種との連携を前提に空戦特化寄りの仕様とされたのに対し、G/H型はマルチロール機としての能力を重視している

主に陸上基地に配備されているCMF-90A/B及びAAF-55の一部を代替し配備が進められているが、

空母艦載機を重視する同盟統合軍の方針に加え、攻撃機としては高価高性能なZMA-94などの有人攻撃機と安価な無人攻撃機によるハイローミックス体制が製造開始時確立しつつあり、

初期のCMF-90やAAF-55を代替する戦闘機として見ても、同時期に開発が進んでいたより高性能なZFA-96ステルス戦闘機の調達が優先されたことによって、

V/W型と比較して航続距離など一部性能で上回る上位互換機であるにもかかわらず、V/W型より生産数は少ない

搭載兵装

|

ZFA-96A/B

(テンペスト) |

|

410機 |

クラフタリア同盟統合空軍向けに開発された、大型の多用途ステルス戦闘機