一

北国の空は青いというよりも蒼い。中原の森深くで生まれ育ったフェイトには、その蒼さは空虚さと隣り合わせの色調に思える。自分が立っているこの大地が巨大な球体である事は「学院」で学んだ。地面が平面であるならば、視界は無限大に広がる。だが地平線、水平線という形で視界に限界が発生するのは、球面上のある一点からの観測は、その高度によってある一定距離より遠くは反斜面になってしまうからである、と。

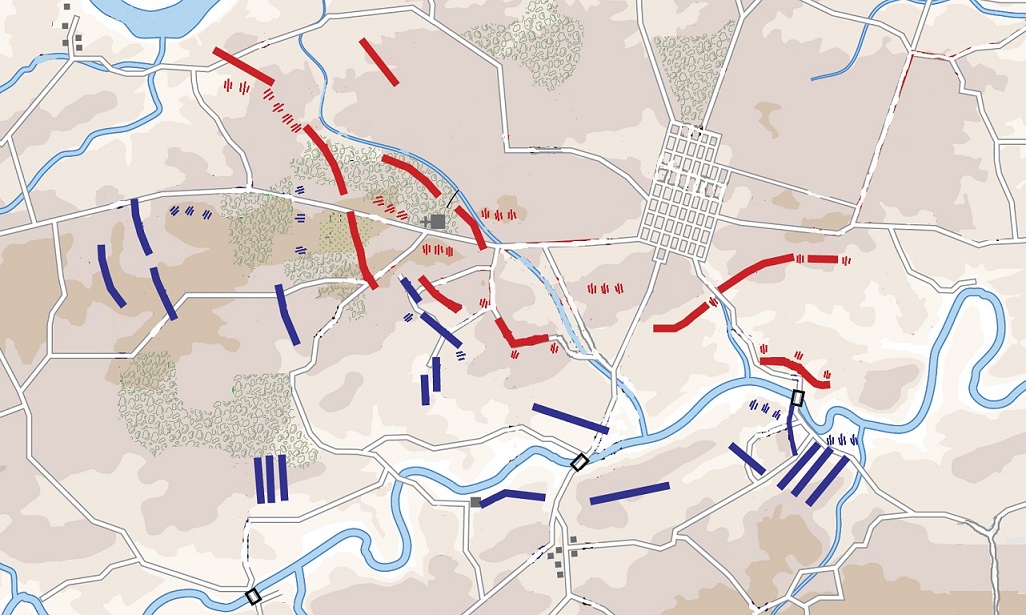

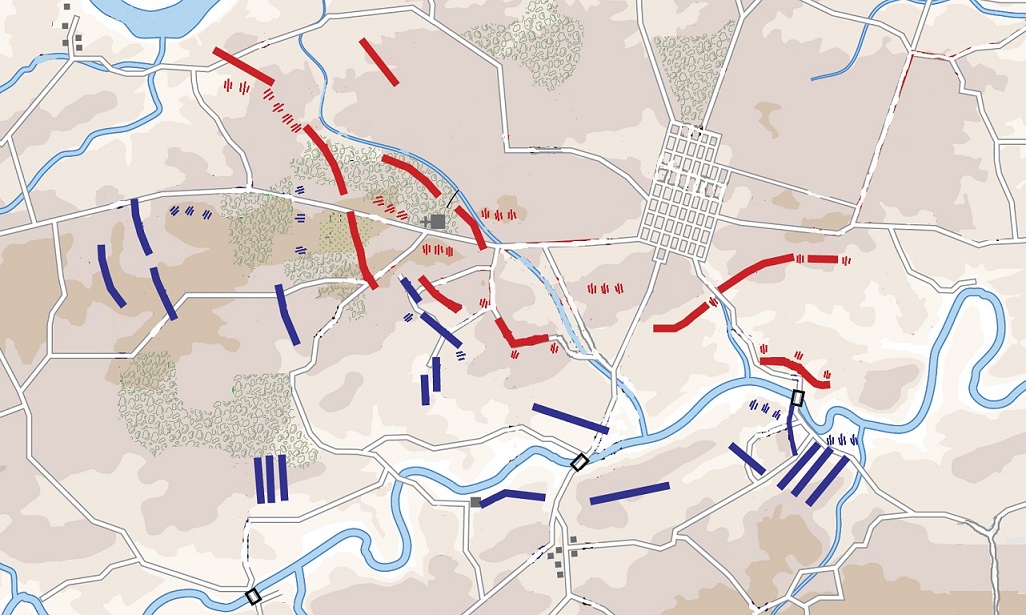

今フェイトが立っている場所は、「帝國」の北の国境線を越えた先のラグナル王国東部にあるポルタヴァの町から少し離れた丘の上である。そこは緩やかな尾根となって東から西へと伸び、ところどころに村落林が繁っていた。その丘の上には、黒の軍装に身を包み、漆黒の地に銀色の龍が刺繍された軍旗をたなびかせている帝國軍が戦列を組んでいる。そして尾根から南東側の平原から尾根にかけて展開する、ラグナル王国と

ゴーラ帝国の連合軍。

連合軍は、ラグナル王国軍を四個の軍団に分けてそれぞれ帝國軍に対峙させるように並べ、その後方にゴーラ帝国軍が三つの横隊に分かれて戦列を組んでいる。彼らの半数は尾根の南側の森の向こう側に配置され、帝國軍が直接砲撃を行えないようになっている。フェイトが上級騎士課程を受講した際に学んだ戦術では、後方に有力な部隊を拘置しておくという事は、戦闘がこう着状態に陥った瞬間に、戦場の決勝点に向けてその部隊を投入する事を企図している可能性が高い、という。ゴーラ帝国軍は数は少ないながら、装備も優良でよく訓練された精強な軍隊であり、その打撃力は決して侮れないものである事を彼女はスヴェルスガルド将軍の軍勢との戦いで学んでいた。

「敵さんに動きは「見え」たかねい?」

「はい。いいえ、今の時点では伝令の騎兵が移動しているだけです。閣下」

「了解、了解。いやあ、しかし導師ともなるとよく見渡せられるものだねい」

「ありがとうございます。「クルル=カリル」で上空から偵察を行えば、より詳細な情報が入手可能ですが」

「んー、まだ手持ちの札をさらすには早いんだな、これが。ま、拾った例の命令書が偽物だと判っただけでも十分十分。じゃ、また呼ぶまで待機してて」

丘の上に駒を進め、馬上から周囲を「観て」いたフェイトは、ひょいと馬を寄せてきたサウル・カダフ元帥に声をかけられてそう答えた。

彼女がこの帝國軍とゴーラ・ラグナル連合軍の決戦の場にいるのは、理由があっての事である。バルタス王国失陥後、ゴーラ帝国軍はゴーラ湾中央のヨーテボルイ海峡を渡って増援を送り込む事を諦め、ゴーラ湾入り口のオーレスト海峡を南に向かってからラグナル王国沿岸沿いに船団を送り込んできた。フェイトの所属する独立近衛第21旅団は、ゴーラ帝国軍の船団を機神「クルル=カリル」で捕捉撃滅しようと何度も出撃を繰り返したが、最初は囮艦隊に引っかかり、その後は「クルル=カリル」の戦闘行動半径外の港に部隊や物資を下ろされ、ヴェストラ大将軍率いる軍団が陸路首都フューリンへと集結するのを見逃すしかできなかった。

もっとも、東はエドキナ大公領から西はトイトブルグ王国、南はアル・カディア王国から北はゴーラ湾まで、帝國軍人としては未曾有の距離を軍勢を率いて戦ってきた亜麻色の髭も豊かな獣人の帝國元帥は、第21旅団による敵船団捕捉率の激減を、「敵にだって考える頭はあるからねい」と気にも留めた様子はなかったが。むしろバルタス王国救援のため、無理押ししてヨーテボルイ海峡を渡ってきた事が僥倖とすら思っている節が見受けられた。

そのサウル・カダフ元帥より、第21旅団に対して「いかなる敵機神も討てる騎士を「クルル=カリル」とともに1名司令部に派遣せよ」と命ぜられた際、第21旅団長のヴェルキン・ゲルトリクス准将と、「クルル=カリル」配属部隊である独立第101重駆逐機大隊長のナタリア・グラックス・バジルス上級騎士隊長は、熟慮の末にフェイトに「クルル=カリル」1号機を預けて送り出したのであった。

北方軍司令部に出頭したフェイトは、着任早々にサウル・カダフ元帥に上から下までしげしげと観察されてから「あのお嬢さんが大変な美人さんになったもんだ」という感慨深げな一言ともに、司令部付きとして同行するよう命じられたのである。

ゴーラ帝国軍のフューリン集結の報告を受けてから、サウル・カダフ元帥の動きは早かった。バルタス王国平定のために各地に展開していた部隊を再集結させると、兵站線の維持と後方警備に当たっていた後備旅団を呼び寄せて平定任務を引き継がせ、主力である第7、第8軍団と、第12軍団から引き抜いていた第6旅団を率いて国境を越え、ラグナル王国内に侵入し、王都を目指して突進したのである。

これに対してゴーラ・ラグナル連合軍は、まず一旦南下して北上してきた第12軍団とナルヴァで交戦し、痛打を与えた。この戦いでナティシダウス一門から陣借りと称して押しかけてきたキンニアヌス候率いる部隊が、ヴェストラ大将軍直属の部隊と互角に戦い、殿となって第12軍団が戦場から離脱するのを支援し、自らも国境の向こう側へと退いて、ゴーラ・ラグナル連合軍による国境突破に備えている。そして連合軍は、キンニアヌス候や第12軍団を追撃するのではなく、王都フューリンを目指すサウル・カダフ元帥率いる帝國軍主力と決戦する事を決心したのであった。もっとも第12軍団は、国境の向こう側へと退く事はせず、サウル・カダフ元帥の本隊と合流する事を選んだのであったが。

かくして、損耗したとはいえ、まだまだ十分な戦力を有する第12軍団は第7、第8軍団との合流に成功し、兵力でヴェストラ大将軍率いるゴーラ・ラグナル連合軍を上回ったサウル・カダフ元帥は、連合軍と王都フューリンの間に自軍をすべりこませ、ラグナ河沿いの町ポルタヴァの郊外に陣をはり、北上してくるヴェストラ大将軍の軍勢を迎え撃つ体勢を整えたのであった。

「主力が、ポルタヴァの町を水路を渡って東側から包囲するように機動するから、渡河点となる地点を捜索せよ、か」

フェイトの隣で馬上パイプをくわえたサウル・カダフ元帥は、わずかに小首をかしげたフェイトに向かって語り始めた。この戦いが始まる前日の午前中、帝國軍の斥候が連合軍の斥候と接触し、戦闘後敵が残していった命令書が彼の元に届けられている。そこには、ゴーラ・ラグナル連合軍が帝國軍の左翼を包囲しようとしていると記載されていた。

その命令書を一瞥したサウル・カダフ元帥は、大して気にした様子も見せず敵情を確認するための斥候を出す事を命じ、そしてフェイトをともなってこの丘の上からゴーラ・ラグナル連合軍が続々と到着し展開するのを眺めていたのであった。そして、魔導八相に覚醒した導師でもある彼女に西側の森の向こう側に展開する敵について「観測」するように命じ、尾根沿いの森の西側に1個軍団、森の南側にヴェストラ将軍の本隊1個軍団が展開している事を確認させたのである。

「確かにヴェストラ将軍の率いるゴーラ軍は騎兵が主力やからね。機装甲に支援された騎兵を活用するならば、町の東側の開けた地形の方が有利なのは確か。で、それに対処するためにこちらの左翼を厚くしたら、今度は森のおかげで砲兵の威力が減殺される尾根沿いに歩兵を前進させて、こちら右翼を小川の線まで押し込む。そしたら、突出しているデュンケル教会の南の小路の中央を両翼から攻めて潰し、ヴェストラ将軍の本隊で中央を突破、我が軍を分断して各個に撃破する、と」

何故、帝國元帥ともあろう彼が、機神「クルル=カリル」を任されているとはいえ一介の上級騎士にすぎないフェイトにこの戦いの全般状況について話をするのか、それは彼女には判らない。

「ま、向こうさんの参謀は、頭が良すぎて策を弄したねえ。どうせ向こうの方が数が少ない上、ラグナル軍が主力だから攻める以外に選択肢はないんだけどねい」

正確には、選択肢を無くすように機動し、軍勢を配置したのであるが。そうフェイトは内心で彼の言葉を修正した。

「こっちがわざと中央に隙間を開けて、右翼に兵力を集中させた意味を判ったかな?」

にやにやと笑いながらくわえたパイプを上下させるサウル・カダフの言葉を、フェイトは、傍目にはきょとんとしているようにも見える表情で見つめている。

「中央を攻めてはいけないのですか」

「攻めるのは最後の最後やね。ま、この戦いはどっちが先に予備を使い果たすか、そういういくさになる」

「……した、のではないのですか?」

「うん。そうとも言う」

フェイトの言葉にへらへらと笑って答えたサウル・カダフを、少し離れたところで見ていた幕僚達は、何か呆れたような表情を浮かべていた。

最終更新:2014年01月01日 00:29