改定について

間欠ワイパー・コントローラーを取り付けて、オリジナルのワイパースイッチがOFFのままで間欠ワイパーを作動させると「ヒューズが飛ぶ」ということが、このWikiであったかその他のウェブ情報であったかは忘れたが、書かれていた。実際、その解決策として『間欠ワイパー化しよう』では停止前のスローダウンを行う「Parking回路」(つまりワイパーモーターの青白線)を遮断することが書かれている。

- ヒューズ切れについての記事を思い出した。こちら→https://minkara.carview.co.jp/userid/645443/blog/28830743/ だが、この「みんカラ」のページで説明されている内容には幾つかの思い違いらしい部分がある。特に「白線」(本稿では「青白線」)の機能については正しい説明とは言えない。この方の例では実際にヒューズが切れたのであろうことは間違いないだろうし、この線を切断することでそれを回避して、間欠ワイパーを実用できているのは事実だと思う。ただ、根本の理屈が違っていたら、すべての事例で単に線を切っておけばいいとは限らない。

自分も『間欠ワイパー化しよう』に倣って青白線を遮断する配線をしてみた。確かに間欠ワイパーは機能するのだが、ワイパースイッチをOFFにしても停止に失敗することがまま起きるようになった。その理由は、青白回路の遮断により停止前のスローダウン機能が無くたったためにワイパーが勢い余ってホームポジションを行き過ぎてしまい、自動停止位置を飛び越して次のサイクルに入ってしまうからなのだ。そこで以前の稿では、停止時以外ではParking回路に余分な電流を流さないようにリレーを入れるということを検討し、その回路図(実体配線図)を掲示した。しかしそれは決して美しい回路にはならず、挙げ句の果に整流コンデンサをいれたりする力技になってしまったので実地に使うことはなかった(全く無責任で申し訳ない)。

最近になって自分のFIAT 500Fのワイヤリングハーネス全体を更新したついでに、今一度この辺りの整理をしてもっとシンプルに間欠ワイパーとスローダウン停止を両立させる方法を考え、実際に応用してみた。その結果、Parking回路(青白線)を遮断しなくても問題が無いことが確認できたのでこの記事を改定することにした。

- 結果的に、面倒くさいリレー入り回路については全く不要となったが、念の為に参考として記事の後半にそのまま最後に残しておく。

間欠ワイパー化と停止前のParking回路について

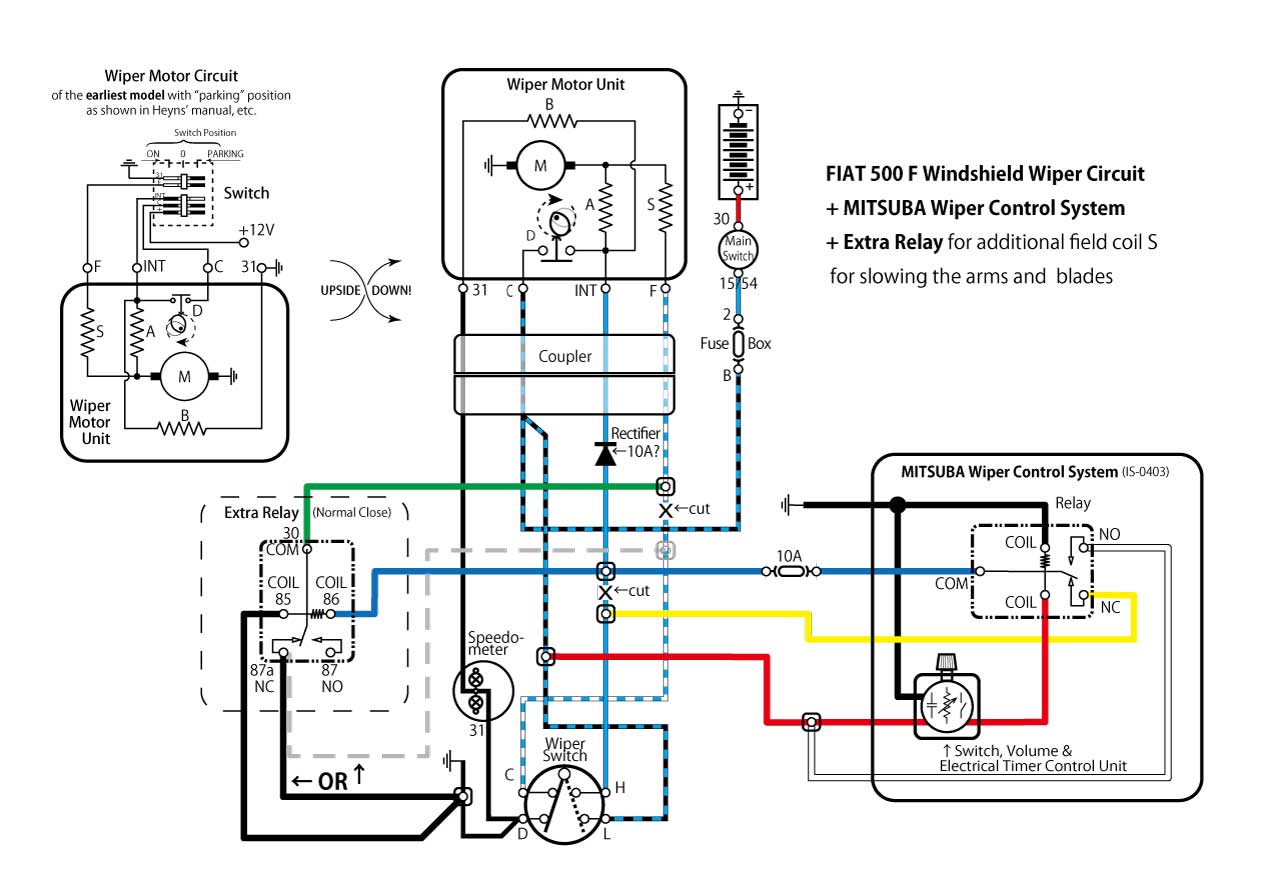

先達が苦労してMitsuba製間欠ワイパー・コントローラーの取り付けに必要な配線を探られてきた(それらについては別稿「ワイパーの間欠コントローラーをつけよう」、「間欠ワイパー化しよう」があるのでそちらも参照されたい)。自分も大いに参考にさせていただき、おかげで自分の500Fも小雨時に頻繁なスイッチ操作が必要なくなった。取り付けにおいて配線のキモは、Mitsubaの説明書にある結線方法をFIAT 500にどう適用するかということと、最初期のNuovaから引き継いだ「Parking」ポジション(停止直前のスローダウン)の配線をどうするかである。

本稿では以下について記す。

- 前半「レガシー配線とスイッチの変遷(Parkingポジション)」で、そもそも何故「Parking」回路(「追加界磁コイル」とそのアース経路)が存在するのか:その構造と機能の歴史的変遷を実体配線図で説明する。

- 後半「後半「間欠ワイパー化の実際」で間欠コントローラーとパーキング回路の関係(「Mitsuba製コントローラー」を取り付けると起きると報告されているヒューズ切れ等)についての考察と実際。

なお、ここでは500Fを基準に話をするが、型や時期により配線の色が違うので、タイプ別配線図などを参照し、適宜読み替えていただきたい。

レガシー配線とスイッチの変遷(Parkingポジション)

Parkingポジションとは

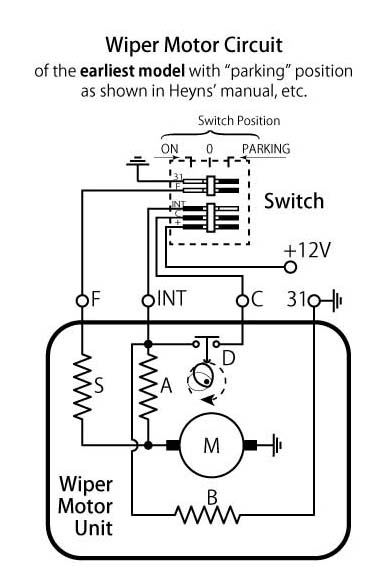

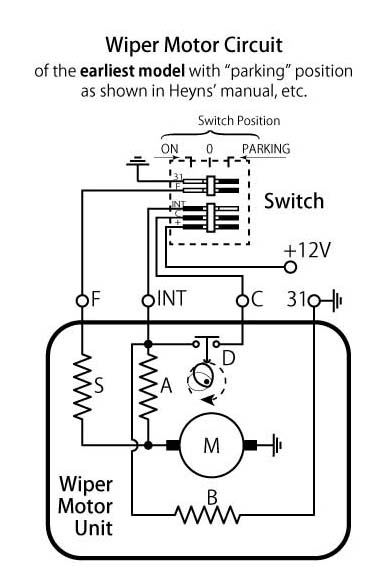

初期型(Nuova)においてはワイパースイッチが「ON/0/Parking」(下図参照)の三段になっていた。しかしワイパー作動中に単にオフ(0)にしただけでは、全ての通電が遮断されブレードがその場でいきなり停止してしまう。そこでスイッチを一旦オフを通り越した位置にあるParkingへトグルすることで、ワイパーブレードを本来の最下部の位置で停止させるのがParkingポジションがある理由である。

(ちなみに、このParkingの線について「起動時に一瞬大きな電流を流すため」という記述を見かけたが、どの電動モーターも起動時には多大な電流が流れるものであり、またスイッチ・オンでParkingの回路に電流が流れないのは下の配線図から明らかだ)

(ちなみに、このParkingの線について「起動時に一瞬大きな電流を流すため」という記述を見かけたが、どの電動モーターも起動時には多大な電流が流れるものであり、またスイッチ・オンでParkingの回路に電流が流れないのは下の配線図から明らかだ)

追加界磁コイルSの機能

スイッチがParkingに切り替わると本来のパワー供給経路(INT)は遮断されるが、もう一本の経路(C→C)からの給電がモーターユニット内のカムスイッチ(D)が切れるまで維持される。同時に停止過程でのみ使用される追加界磁コイル(S)(『ヘインズ』等では「追加フィールドコイル」と表記)の経路(F)がアース(31)されることで磁界が強まる。ヘインズによると >「直流モーターでは、磁界の強さが増すと、トルクは強くなるが回転が遅くなる」

( Heyens Owners Workshop Manual 日本語版, p128)ので勢い余ってカムスイッチを飛び越え、停止に失敗することがなくなる。

( Heyens Owners Workshop Manual 日本語版, p128)ので勢い余ってカムスイッチを飛び越え、停止に失敗することがなくなる。

なお、下の実体配線図はHeynesマニュアル等に現れるものを清書した。それ以降の配線図と上下が逆になっていることに注意

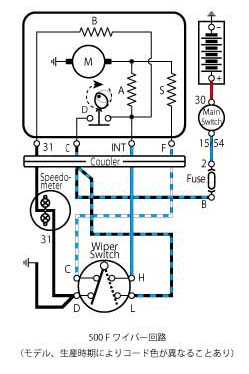

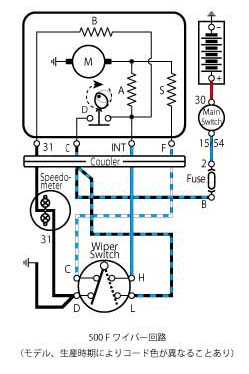

D型以降の二段スイッチ

しかし、いちいちスイッチをParkingに入れてからワイパーが停止するのを待ってオフにするのは面倒なので、D型以降のタイプではParkingポジションそのものは廃止された。しかし、モーターユニット内の追加界磁コイルSは残され、停止前にスローダウンするParking機能は維持されている。

Parkingポジション廃止によって、新たにスイッチが「ON/OFF」の二段になった。旧来のParking経路(上図:F→F)は(下図:F→C)に付け替えられ、スイッチのオフのポジションでアース(C→D)されるようになっており、オフにするだけで追加界磁コイルからアースへの経路が通電しモーターはスローダウンする。最終的にカムスイッチ(D)が切れて全ての通電が遮断されるまでワイパーは動き続け、ウインドシールドの最下部で停止する。

間欠ワイパー化の実際

Mitsubaのワイパーコントロール取り付けについては『ワイパーの間欠コントローラーをつけよう』や『間欠ワイパー化しよう』に詳しいのでそちらを参照されたい。ここでは自分のFIAT 500Fに実装した配線で説明するので上記の配線図とは若干異なる部分があることを承知願いたい。

「Mitsuba Wiper Control System」とParking用回路

Parking用の追加界磁コイルとそのアース経路に関わる「青白」線(下図:F→C)を残したままではヒューズが飛ぶという報告がある。その原因は次の二つが考えられる。

- ワイパースイッチがOFF位置のままで間欠コントローラー側をONにすると、追加界磁コイルは常時通電した状態になり消費電力(電流)が増える。コントローラーを介さない通常のOFFなら停止過程の1サイクル以下で停止するので電流増加は問題にならないが、コントローラーにより断続的に通電させられるとヒューズ飛んでしまうというものだ。解決策はシンプルで、この「伝統あるParking回路」を切断することだった。『間欠ワイパー化しよう』でもこの手法が採られている。

- しかし強制的に過電流を加えるセルモーターじゃあるまいし、停止スローダウンのためにワイパーモーター内に付加されている小さなコイルがヒューズが飛ぶほどの電流を食うのはちょっと考えにくい。車の設計段階で本来そのような綱渡り的なマージンであるはずがない。考えられるのは、そのヒューズ回路に後付けされ電気機器類あるいは微妙な漏電がすでに多くの電流を食っていて、Parking回路のコイルの僅かな電流増加でもヒューズの許容電流を越えてしまうということ。ただ、そうだとすれば、普通にワイパースイッチのON/OFFでもParking回路に通電したらヒューズが切れるはず。(あるいは上記との複合かも、、、)

以下では、間欠ワイパー機能とParking回路の共存について実体配線図で考えてみる。

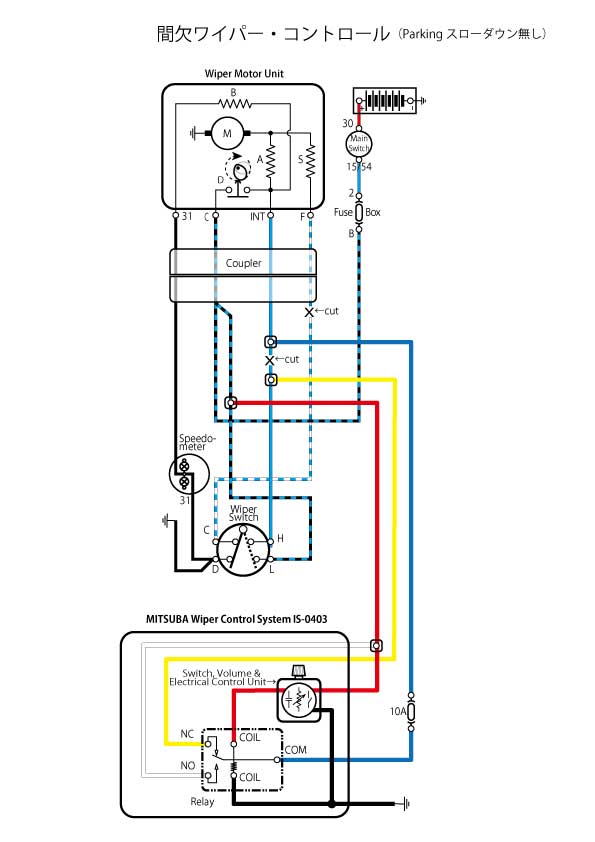

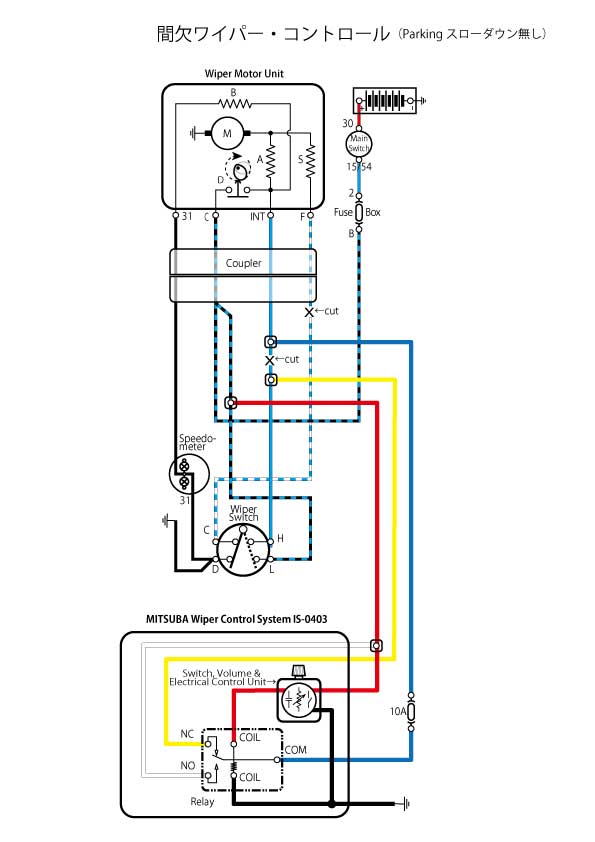

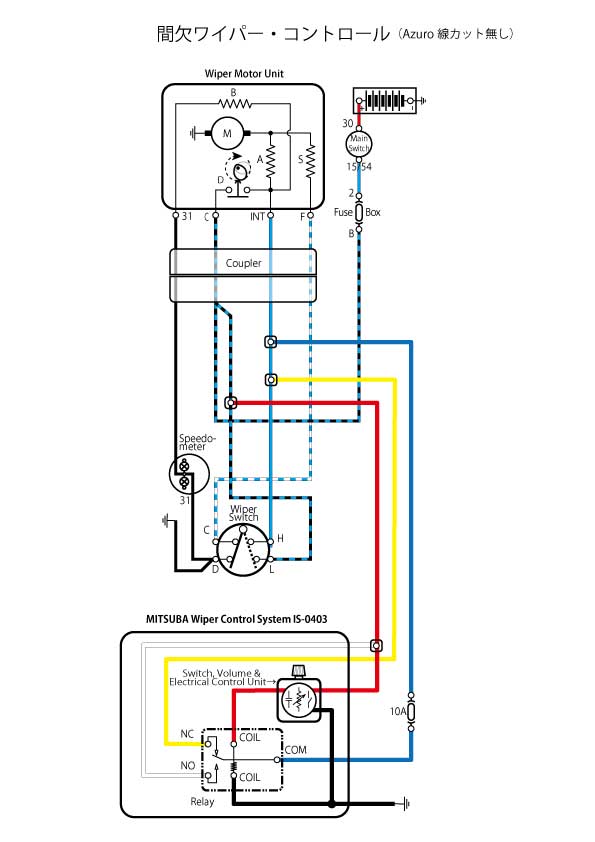

【Parking回路を開放(切断)した実体配線図】

スローダウン無しのため「停止に不具合あり」(注、「スローダウンする」という報告もある。後述)

スローダウン無しのため「停止に不具合あり」(注、「スローダウンする」という報告もある。後述)

コントローラー取付け後に生じた問題

Parking回路を切断した場合、コントローラーの取り付け後に時折りワイパーが止まらなくなる現象が起きるようになった。ワイパー停止用カムスイッチの不具合か?とモーターユニットを分解したり、予備のモーターと取り替えてもたまに発生する。やはり停止過程のスローダウンは必要なのではないか?

そこで一旦切断した例の「青白」(F→C)線を復活し、追加界磁コイル(S)によるスローダウンを働かせる方法を考えた。(初稿ではリレーによる方法を検討したが、あまり美しい解決策ではないので廃止)

そこで一旦切断した例の「青白」(F→C)線を復活し、追加界磁コイル(S)によるスローダウンを働かせる方法を考えた。(初稿ではリレーによる方法を検討したが、あまり美しい解決策ではないので廃止)

そもそも実際にヒューズは飛ぶのか?

自分の500Fではコントローラーの電源は本来のワイパーモーターのある回路から取っていて、その回路には後付けされた機器類は一切ない。この回路を司るヒューズの指定は8A(自分の場合は7.5Aのブレードヒューズ)で、スローダウン用の線を外さないままにして間欠ワイパー作動時に追加磁界コイルを働かせ続けてみたのだが、10分ほど動かしてもヒューズが飛んだり配線が加熱することはなかった。

結論

他の方々のヒューズ切れの原因は判らないが、少なくとも「ワイヤリングハーネスが新しい」、「ワイパーモーターを含む回路に後付け機器を追加していない」というどノーマルな状態である自分の500Fでは、「Parking回路」生かしたままで間欠ワイパー・コントローラーを付加してもヒューズ切れの問題は起きない。ただしワイパースイッチOFFで間欠ワイパーコントローラーを使用した場合はParking回路が生きたままなのでワイパー可動範囲の全域に渡ってワイパーブレードのスローダウンが起きる。しかしもともと雨量が少ない時に使うものだからこれが問題になることはない。

(注)

青白線を切断してもスローダウンするという報告があった(以下のような接続形態)。ただし、ワイヤリングハーネス自体がオリジナルかどうか、また配線間違いがないかどうかについては不明。(正規の配線でスローダウン回路の青白線無しでスローダウンすることは考えにくい)

(Fタイプ)・・・

(Fタイプ)・・・

- 青黒線から電源を取る (青線がバッテリー直結だと青線のヒューズが飛ぶ)

- 白線は赤線に接続

- 青線を青線に繋ぐ

- 黄線は不要である

- 青白線は抜いておく

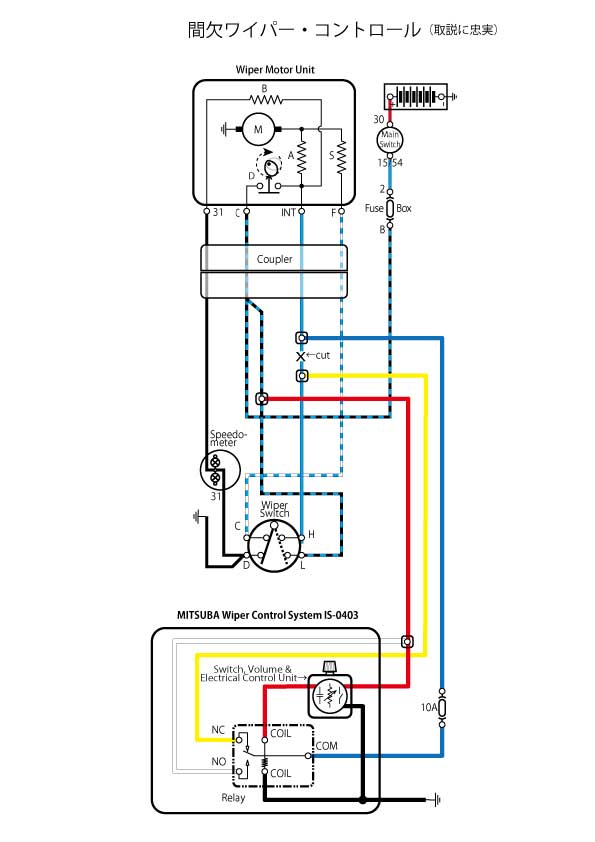

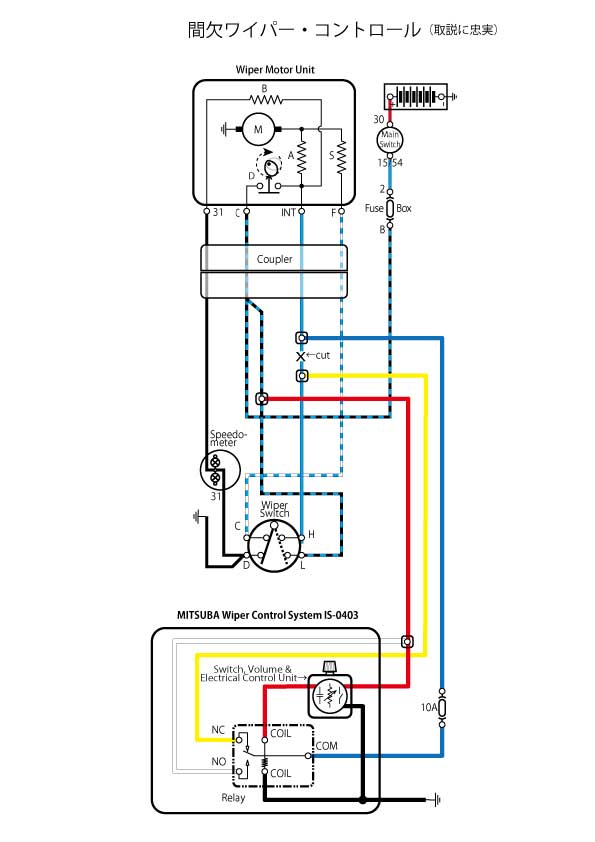

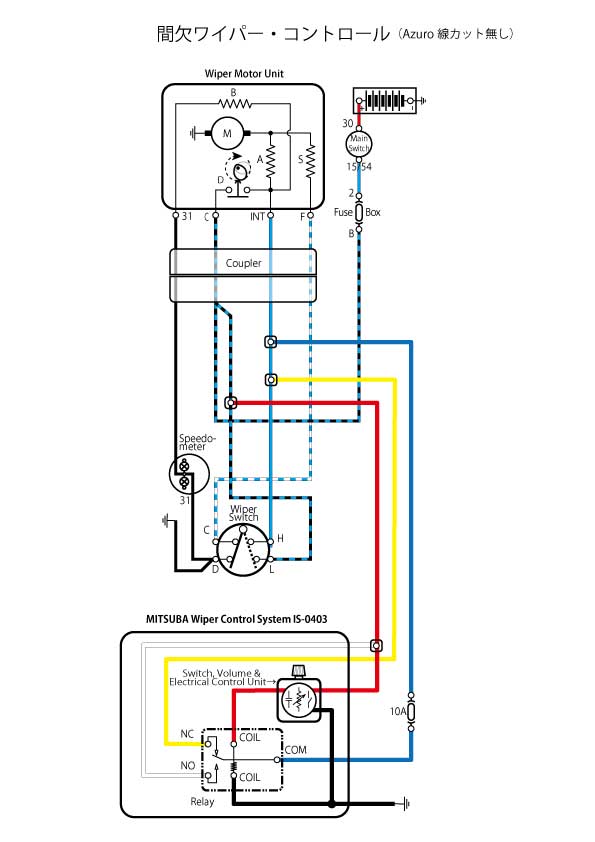

【Mitsubaワイパーコントロールシステム IS-0403の説明書に忠実な結線】

実装したバージョンで「動作に問題なし」。黃線分岐と青線分岐の間でAzzurro線が切断されているので、コントローラーがOFF時にAzzurro線→黃線→コントローラー→青線→Azzurro線はワイパースイッチからモーターへの迂回路を形成している。

実装したバージョンで「動作に問題なし」。黃線分岐と青線分岐の間でAzzurro線が切断されているので、コントローラーがOFF時にAzzurro線→黃線→コントローラー→青線→Azzurro線はワイパースイッチからモーターへの迂回路を形成している。

オマケ:

以下の2バージョンは配線の簡略化について考えたもので、実地テストや実装したものではないが、参考まで。

以下の2バージョンは配線の簡略化について考えたもので、実地テストや実装したものではないが、参考まで。

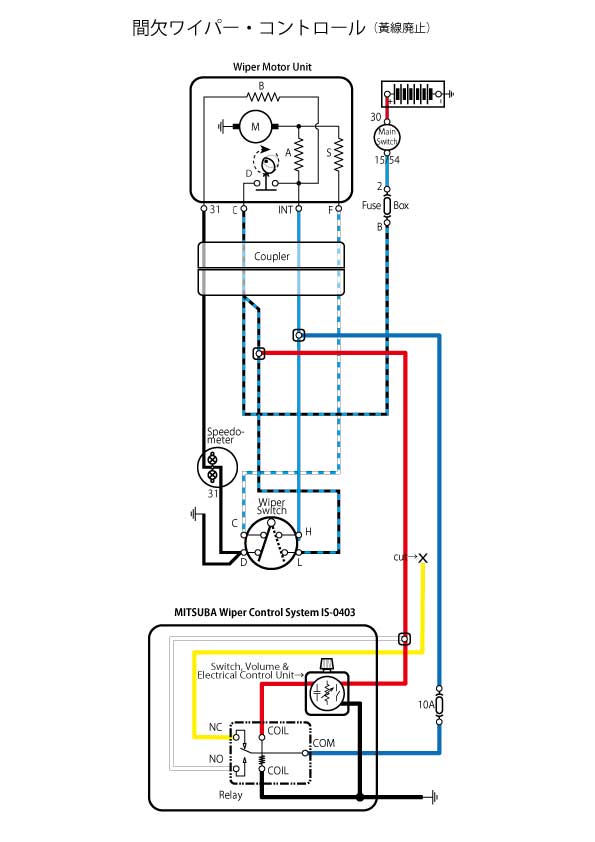

【説明書と違ってAzzurro線を赤線と青線の間で切断しない】

『間欠ワイパー化しよう』でも採られているが、Azzurro線から分岐した黃線はコントローラーから青線を経由してAzzurros線に戻っている。黃線分岐と青線分岐の間でAzzurro線がつながっているのでループを形成している。つまり黃線は何の意味もないし、Azzurro線が切れていないので迂回路が無くてもワイパースイッチワイパーモーターは接続しているので、機能上は問題ないということ。

『間欠ワイパー化しよう』でも採られているが、Azzurro線から分岐した黃線はコントローラーから青線を経由してAzzurros線に戻っている。黃線分岐と青線分岐の間でAzzurro線がつながっているのでループを形成している。つまり黃線は何の意味もないし、Azzurro線が切れていないので迂回路が無くてもワイパースイッチワイパーモーターは接続しているので、機能上は問題ないということ。

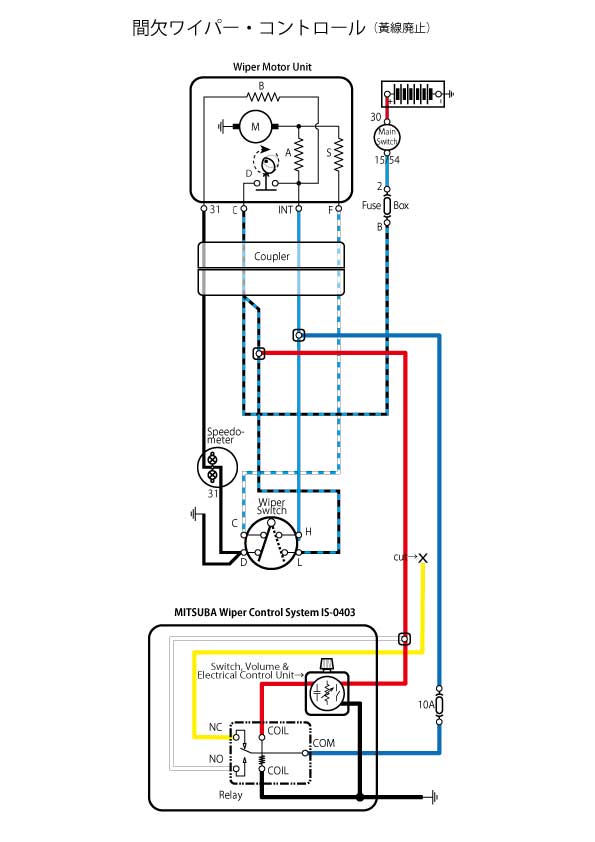

【黃線の廃止】

上記から、コントローラーの黃線を廃止しても機能的に問題は無いと思われる。

上記から、コントローラーの黃線を廃止しても機能的に問題は無いと思われる。

以下はオブソリートな内容だが、念の為に残しておく。

リレーによる「青白」線の遮断と接続

問題点

逆流の防止

2021/8/11追加、訂正

2022/5/4追加、訂正(打ち消し線等)

2022/5/4追加、訂正(打ち消し線等)

by Okapon