トリオ TS-120/TS-130シリーズで電波を出そうの会

Day04 - 周波数カウンタのキャリブレーション

最終更新:

ts-120s

-

view

IF周りのアラインメントが終わったので、次は大ズレしている周波数カウンタだ。

TS-120はカウンタ表示が壊れた個体もザラらしいので、まずは動いてくれているのがありがたい。

TS-120はカウンタ表示が壊れた個体もザラらしいので、まずは動いてくれているのがありがたい。

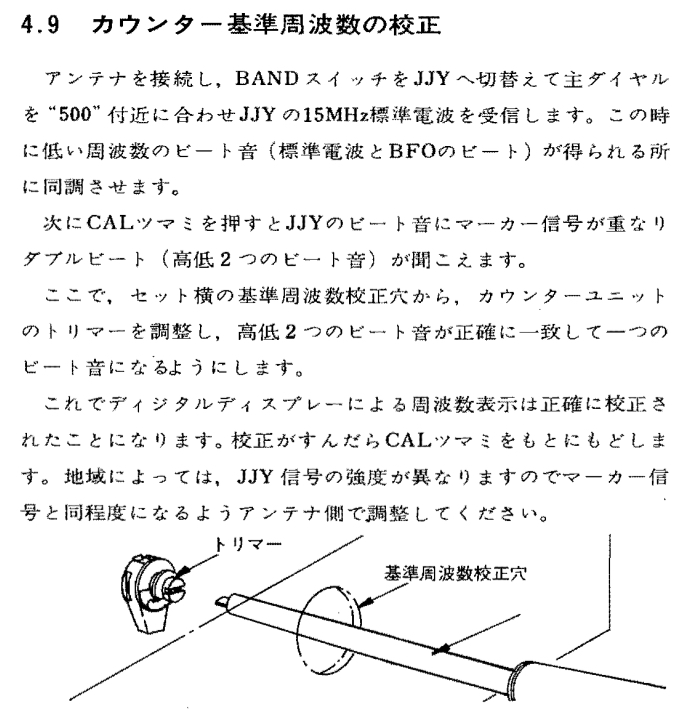

取説に記載ある通りだ。

筐体のカバーをあけずとも、ガワのゴムのカバーをぽこんと外すと、COUNTERユニットの10MHz水晶にぶら下がったTC1にアクセスでき、基準周波数の校正が可能。

ここではセラミックトリマーコンデンサを直接いじる。硬い精密ドライバーで荒っぽく動かそうとすると、摺動部がパキーンと割れかねないので、注意。(*1)

LSB/USBまわりがそこそこの精度の周波数カウンタで調整できているのであれば、

- JJYバンドに切り替え、LSBかUSBで15MHz付近に合わせてBPM(AMで送信)きく。

- LSB/USBを切り替えながらVFOを丁寧に回し、どちらで聞いてもAMのビートが均等に消える周波数を見つける。

- その周波数に合わせたまま、TC1でカウンタ表示を15.0000MHzに調整する

が、超ザックリ合わせる方法だ。これでもほぼQSO実用レベルの精度までは持っていける。(*2)

おまけ1:標準電波について

TS-120の取説に「周波数の一次標準として用いましょ」と記載がある15MHzの「短波のJJY」は、21世紀入って早々に滅んでいる。

なので同周波数で現在も標準電波を出してくれていて、日本で受信しやすい「BPM(中国)」か「WWVH(ハワイ)」を使って調整するのが良かろう。

なので同周波数で現在も標準電波を出してくれていて、日本で受信しやすい「BPM(中国)」か「WWVH(ハワイ)」を使って調整するのが良かろう。

- BPMの信号は安定して強く、簡単なアンテナでも十分な信号強度が得られるため調整に向いている。ただし15MHz BPMの運用時間は、0100-0900UTC(1000-1700JST)限定だ。

- BPM運用時間外でも24時間運用のWWVHが比較的強く入感するが、信号はBPMほど安定ではないので、日本の昼間にBPMで調整しちゃうのが吉だと思う。

おまけ2:これは「周波数カウンターのキャリブレーション」のようで、それだけではない。

COUNTERユニットで作られた10.000MHzは、PLLユニットに引っ張って行ってPLLの基準周波数としても使われちゃっているのである。なのでこのTC1を動かすと表示だけじゃなくて受信周波数も変わる。

そればかりか、この無線機は独立した水晶キャリブレータを持っておらず、この基準発振が分周され、25kHzのマーカーまで作っているのだ。

つまりは、全部が動いてしまう。

そればかりか、この無線機は独立した水晶キャリブレータを持っておらず、この基準発振が分周され、25kHzのマーカーまで作っているのだ。

つまりは、全部が動いてしまう。

PLLとカウンタをミニマムに実現した賢い回路構成であるともいえるし、「キャリブレーションとは何なのか」を問い詰めたくなるともいえる。

そんなわけでこのキャリブレーション、いずれにしろ責任重大である。

そんなわけでこのキャリブレーション、いずれにしろ責任重大である。