トリオ TS-120/TS-130シリーズで電波を出そうの会

Day09 - 外部VFOの検討(1)

最終更新:

ts-120s

-

view

外部VFOの話。

PLLによるVFOが登場する前夜、DX用にたすきがけ運用(スプリット運用)は、「送信周波数用に外部VFOをつなぐ」ことで実現していたのだという。

ネットや書誌情報によると外部VFOのオプションとして、TS-120/TS-130シリーズとデザインを統一させたアナログVFOである「VFO-120」、その後20HzステップのデジタルVFO「DFC-230」という製品も出ている。

そのほか「VFO-230」というTS-830/530用VFOもそのままつないで使えるはずだ。

そのほか「VFO-230」というTS-830/530用VFOもそのままつないで使えるはずだ。

車載用中心で売れたと言われる120で外部VFOがどれぐらい売れたのかはわからないが。

快適な運用のための付加装置。

現代的にTS-120でスプリット運用をがんばる人もそうはいないと思う。

しかし徐々にQRHを起こし送受信周波数がずれていく内蔵アナログVFOによる運用は、「古い無線機を動かしている味わい」として楽しめる反面、他局に迷惑をかけるのではと引け目を感じることもあるだろう。

なので現代的な方法で外部VFOを実現し、安定な周波数でより快適な運用を目指すのも一興だ。

しかし徐々にQRHを起こし送受信周波数がずれていく内蔵アナログVFOによる運用は、「古い無線機を動かしている味わい」として楽しめる反面、他局に迷惑をかけるのではと引け目を感じることもあるだろう。

なので現代的な方法で外部VFOを実現し、安定な周波数でより快適な運用を目指すのも一興だ。

実際大多数の局が「きっかりの周波数」に出てくる昨今、1kHz/500Hz/100Hzステップでチューニングできる方が楽なことも多い。

あるいは本体のVFOが不調になったケースでも、外部VFOをつなぐことで実用性を取り戻せるかもしれない。

あるいは本体のVFOが不調になったケースでも、外部VFOをつなぐことで実用性を取り戻せるかもしれない。

単純な話、5.5-6.0MHzの信号を入力してやればいい。

1980年前後位に上市された上掲機種(TS-830、TS-530、TS-120、TS-130あたり)は、大体この周波数範囲の外部VFOをつなぐよう求められている。

ならば昨今のピュリティの高い信号を吐けるDDSかPLLでVFOを作って、周波数が安定な信号を、過大でない範囲で入れちゃえばいいではないか。

ならば昨今のピュリティの高い信号を吐けるDDSかPLLでVFOを作って、周波数が安定な信号を、過大でない範囲で入れちゃえばいいではないか。

TS-120の外部VFO端子と、DINコネクタの入手性の話。

「DIN 8ピン」で入力する必要がある。

ピンアサインは以下の通りだそうだ。

ピンアサインは以下の通りだそうだ。

PIN 1 VFO SIGNAL IN

PIN 2 TX +12V OUT

PIN 3 +9V OUT

PIN 4 CWTX +9V OUT

PIN 5 本体VFO切替+9V IN

PIN 6 +0.5MHz +9V OUT

PIN 7 VFO GND IN

PIN 8 +12V OUT

シールド GND

(※IN/OUTは120本体側基準で記載)

PIN 2 TX +12V OUT

PIN 3 +9V OUT

PIN 4 CWTX +9V OUT

PIN 5 本体VFO切替+9V IN

PIN 6 +0.5MHz +9V OUT

PIN 7 VFO GND IN

PIN 8 +12V OUT

シールド GND

(※IN/OUTは120本体側基準で記載)

しかしここで、困ったことがある。

DIN 8pinのオス・メスコネクタは流通しているのだが、TS-120に使用される「U字型 DIN 8pin」のコネクタはほぼ市場在庫しかないのである。

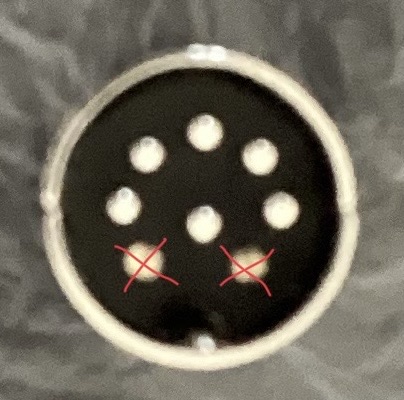

呼び方はまちまちなのだが、左が現代にも残る俗称Type A、右がTS-120に使用される古のType B。

丸型のコネクタ規格である「DINコネクタ」は一部のピン数に限り、Type A(DIN 45326 / IEC/DIN EN 60130-9)とType B(DIN IEC 60574-18)に分かれているものがあるらしく、ざっくり用途によって使い分けられていた(*1)とか諸説あるのだが、現代にはType Aのみ生き残った。ピン配置が「円状(C字型)」のものだ。一方Type Bは「U字型」とも呼ばれる。

そして「Type Bのプラグがない」はこの時期の無線機に共通の困りごとである。

ならば120側のコネクタを取り換えてしまえ!という選択肢もあるのだが、困ったことに件のDINジャックは「挿入すると外部VFOに切り替わる」スイッチも兼ねている。うかつに分解して今どきのジャックに替えても、スイッチ付きじゃない不便さを抱え込むことになる。

外してドッキリ。

ならば120側のコネクタを取り換えてしまえ!という選択肢もあるのだが、困ったことに件のDINジャックは「挿入すると外部VFOに切り替わる」スイッチも兼ねている。うかつに分解して今どきのジャックに替えても、スイッチ付きじゃない不便さを抱え込むことになる。

外してドッキリ。

んー折っちまおうぜ。

少し探して、結局新品は見つからなかった(上の写真は頂き物ですHi)。

ここでデッドストックを高く買うような愚は冒さず、100円程度で手に入る現行8ピンDIN Type Aを、U字型をなす「PIN 7/8のピンを折って」120に挿すことにした。幸いそれら2本、PIN 7はVFO信号のGND、PIN 8は+12V供給ライン。制御線や信号線ではないから、折ってもそんなに困らない。

ちなみにコネクタは結構奥まで深く差さるため、ピンを根元からちょん切る必要がある。

ちなみにコネクタは結構奥まで深く差さるため、ピンを根元からちょん切る必要がある。

PIN 1 = VFO INと、あとシールドの2線のみ同軸ケーブルでつなぎこめば、最低限OKのはず。

コネクタ問題が解決したので、あとは入力してみるのみ。

コネクタ問題が解決したので、あとは入力してみるのみ。