トリオ TS-120/TS-130シリーズで電波を出そうの会

Day08 - 受信感度の調整

最終更新:

ts-120s

PLLアンロック直ったら、いよいよ受信性能を改善しよう。

ここでは、信号を入れてIFユニット上のコイルを調整し、受信感度をベストに持っていく。

準備:出力可変できる信号源を用意しよう。

アマチュア的には、アマチュアバンド内の周波数を吐ける信号源にステップアッテネータをかけ、S0~9+程度振れる信号を作っちゃうのが良い。

- 信号源は、較正されたSSG(標準信号発生器)があれば文句なしだが、個人レベルで持っている人もそうはいまい。

- 複数のパイ型アッテネータをトグルスイッチでオンオフできる「ステップアッテネータ」は、自作して持っとくとこういう時に役に立つ。

感度の調整(IFユニット)。

- TS-120のアンテナ端子から14MHzあたりの信号を入れ、IFユニットのコイルT1~T7のコアゆっくりいじり、Sメータ指示を最大にする。それを何度も繰り返す。基本的には、アンテナに近い側から順番にやっていけばいい。

- Sメータ指示の調整はVR1(SSG 100dB→S9+60dB)/VR2(SSG 40dB→S9)/T6(SSG 8dB→S1)で行う。(*4)

ついでに電解コンデンサ交換。

一部の基板は外すと元に戻せるかドッキドキだが、IFユニットなら楽勝だ。

AGCの時定数は受信時のフィーリングに直結する。

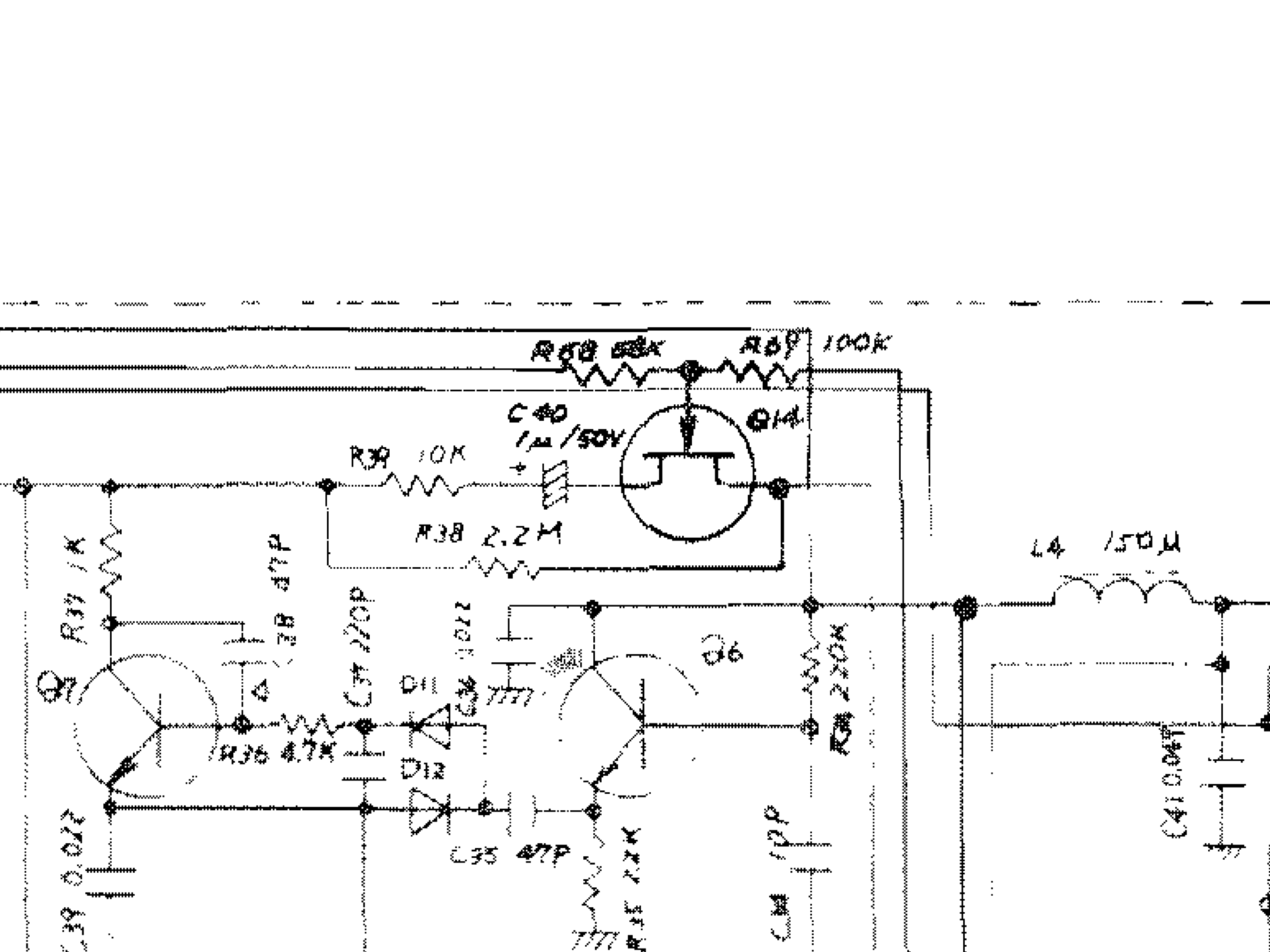

AGCはQ14(JFET)をSSB/CW切替としして、C40(1uF)・R39(10k)・R38(2.2M)あたりで時定数を構成しているようだ。

特にC40はSSBの時定数を決めるので、同じ値の新品に取り換えておくといい。

TX BPF/RX BPFは調整しなかった。

こちらは「過去の持ち主がヤラカシレベルでコイルをいじってしまった場合」を除けば、そんなにひどい特性に振れてしまうことはないはずなので、無理にやらなくてもよいと思う。

NanoVNAを持っているなら、RX BPFを調整できるのではなかろうか。