トリオ TS-120/TS-130シリーズで電波を出そうの会

Day14 - マイク入力まわりを考える (1)

最終更新:

ts-120s

-

view

TS-120は、ALCをレッドゾーンまで振らせてはいけない(たぶん)

120を少し使ってみて実感するのが、SSBモードでのトークパワー不足。120にはそれを補うAFスピーチプロセッサが内蔵されていない。(*1)

そのため、マイクゲインを絞れば、変調はそこそこきれいだが、細身の音になってしまう。しかし、うかつにマイクゲインを上げてALCを元気に振らしてしまうと、今度は隣の受信機でモニターしても許容し難い音がでて、さらにやりすぎると帯域が広がってしまう。

いわば「電波の質」の低下を実感できる。

いわば「電波の質」の低下を実感できる。

1980年代~90年代、HFモービル局は現在よりもはるかに局数がいたが、総じて彼らの変調はひどく汚かったという。120で実験してみると、さもありなんと思う。「パワー計振らしてなんぼ」で運用すると、トンデモ変調になる。

なにしろ内蔵されているALC回路構成「超適当」(いや、未成熟というべきか)で、ALCがスレッショルドでかかりムリヤリ削りにっているだけのフィードバックだ。これはピークでひずみそう。

後代のリグと比較検討しつつ、120のALC回路を改造してみるのも一興だが、そこはまたいずれ機会があれば。

後代のリグと比較検討しつつ、120のALC回路を改造してみるのも一興だが、そこはまたいずれ機会があれば。

TS-120の音声信号入力は(当然)貧弱だ。

ここ20年ぐらいのケンウッド社製HF機だと、変調信号は、マイク端子(8pin)のほかに、USBとDINで入力可能だ。

しかし「1970年代末の小型HF機 一号機」たる120にそんな装備があるわけがない。

しかし「1970年代末の小型HF機 一号機」たる120にそんな装備があるわけがない。

そんなわけで、音声入力を改善してみたい。

うまくすれば、FT8でも運用できるかもしれないですしね。

上記の通り、音声信号入力はマイク端子しかない。

上記の通り、音声信号入力はマイク端子しかない。

余談だが、当時アマチュア無線では(日本では許可されていないが)フォーンパッチが諸外国で使用されていた。

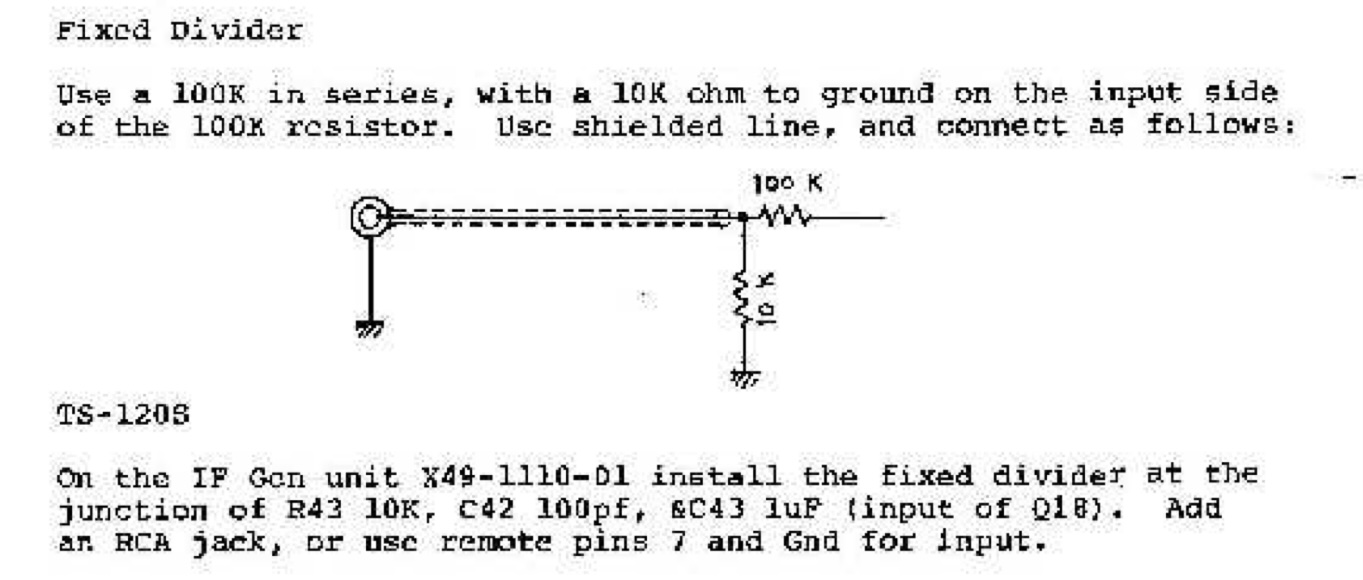

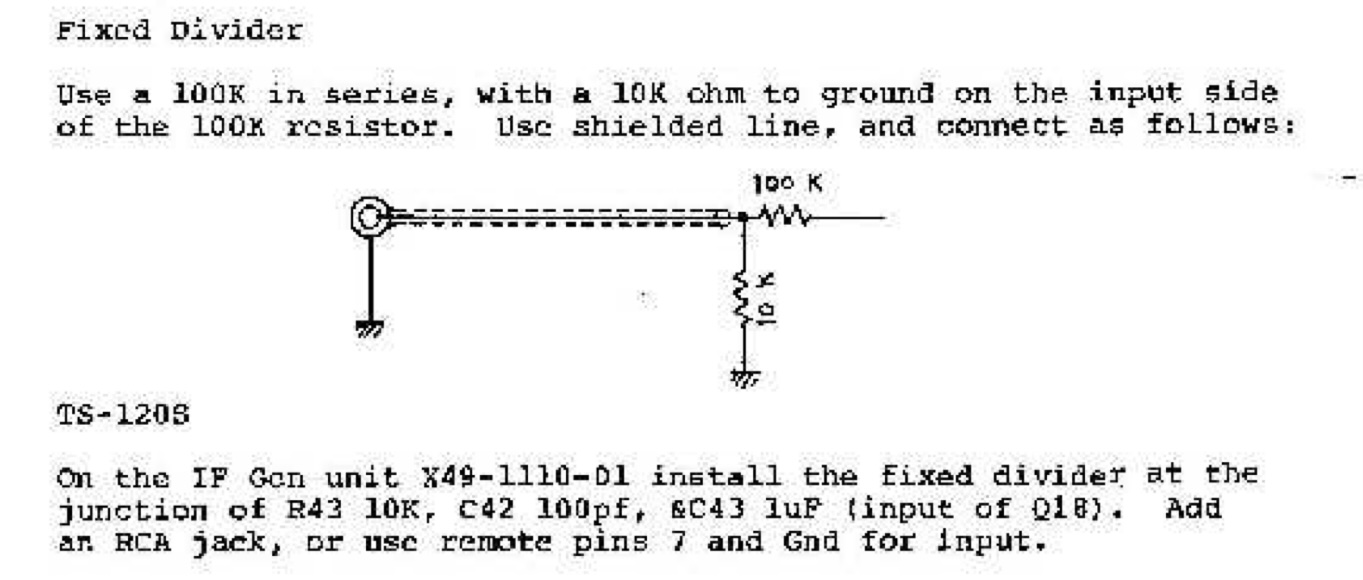

ということもあり、当時のSERVICE BULLETINには、120のフォーンパッチ機器の接続方法("PHONE PATCH TERMINAL ADDITION")が記載されている。

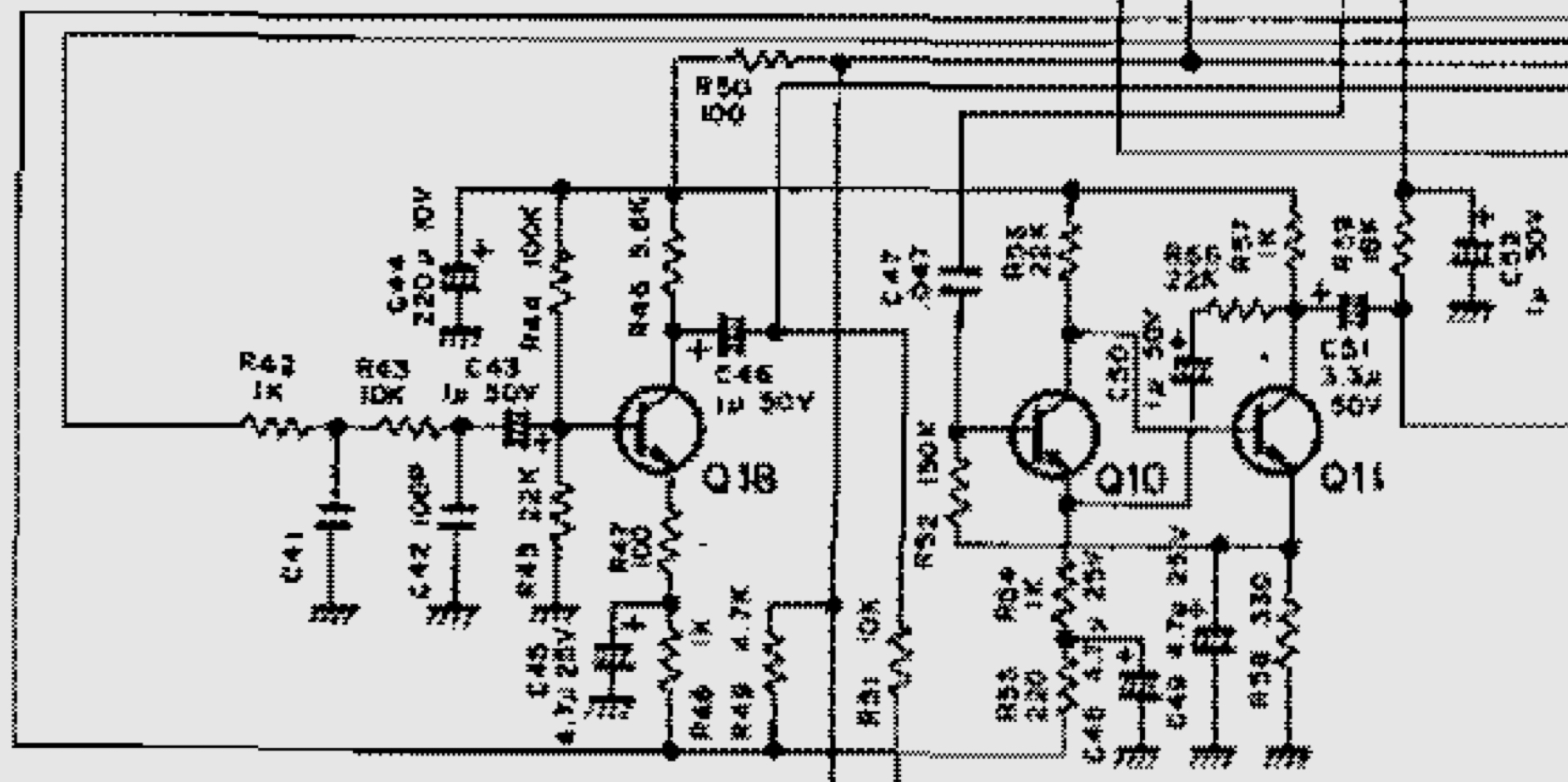

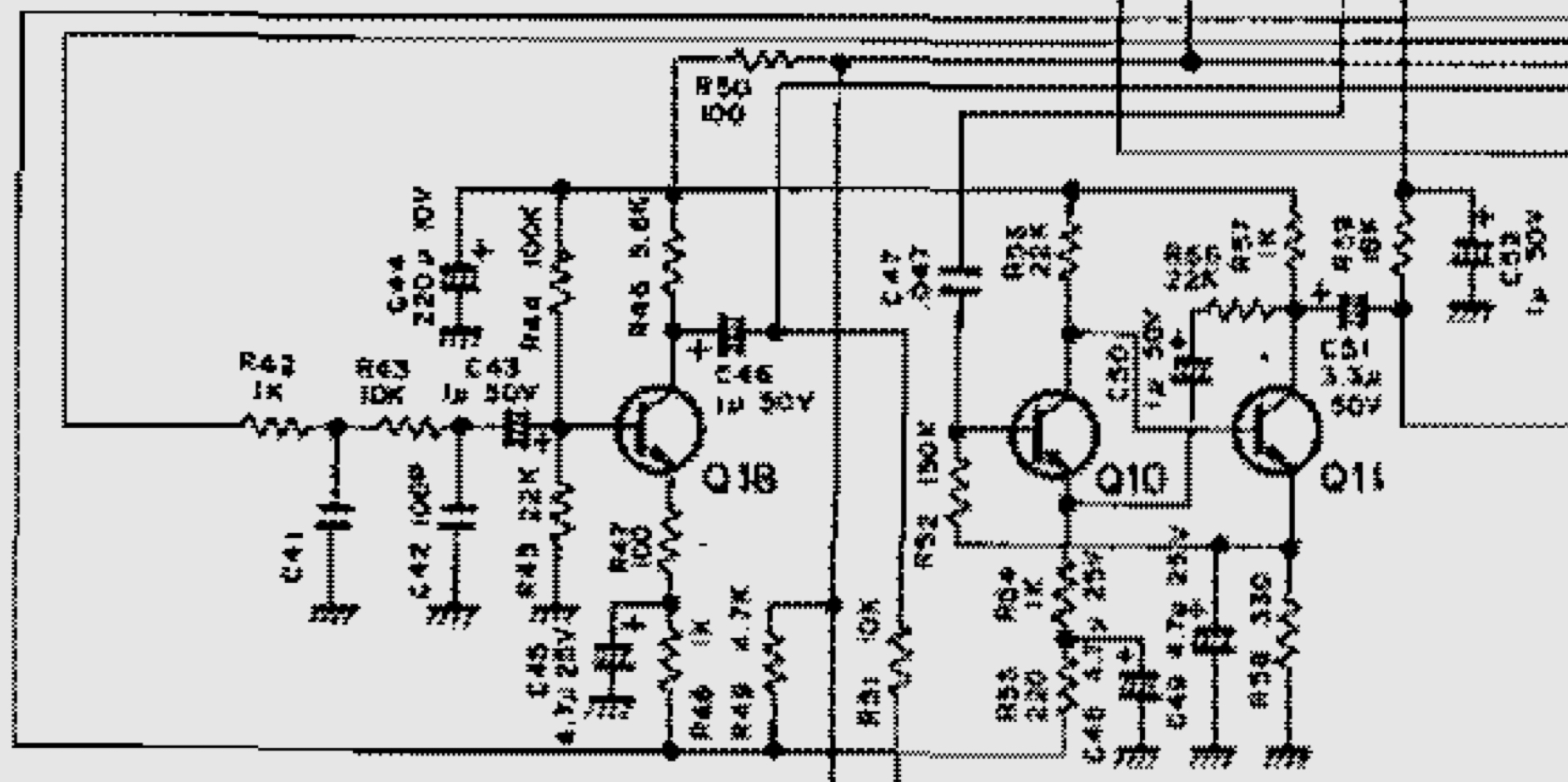

IF Gen(たぶんAF Gen基板の間違い)のQ18(=初段マイクアンプ)の入力側から引っ張り出せ、Fixed divider (= 10k/100kのL型ATT)をかませ、という。

これは音声入力を引っ張り出すには良さそうな案だ。ただ、「RCAジャック」をリアパネルに穴あけするのも忍びないし、「REMOTE端子の7ピン」は込み入っていて手が入れられそうにない。

すみません、素直に4pin MIC端子から入力することにしました。

ところが、最近マイクコネクタの入手性問題発生。

4pinマイクプラグを入手すべく、心当たりある秋葉原の部品屋さんを回った。

昨今の事情でお値段が上がってる程度は想定していたが、それ以前に、在庫が切れていた。店員さんに伺うと、在庫切れのまま、発注かけても入荷しないのだとか。

昨今の事情でお値段が上がってる程度は想定していたが、それ以前に、在庫が切れていた。店員さんに伺うと、在庫切れのまま、発注かけても入荷しないのだとか。

いや、4pinのマイクコネクタなんてめったに使わないですよね今どき。

運よく、ジャンク箱から発掘。

国内ネット通販かアリエクしかないかな、などと思っていたら、改めてジャンク箱を漁ると、4pin マイクプラグがひょっこり見つかった。

これで何とかなりそうです。

(つづく)

これで何とかなりそうです。

(つづく)