トリオ TS-120/TS-130シリーズで電波を出そうの会

Day22 - AF-GENユニットの予防メンテと改良 (3)

最終更新:

ts-120s

-

view

AFパワーアンプまわりを、小改造。

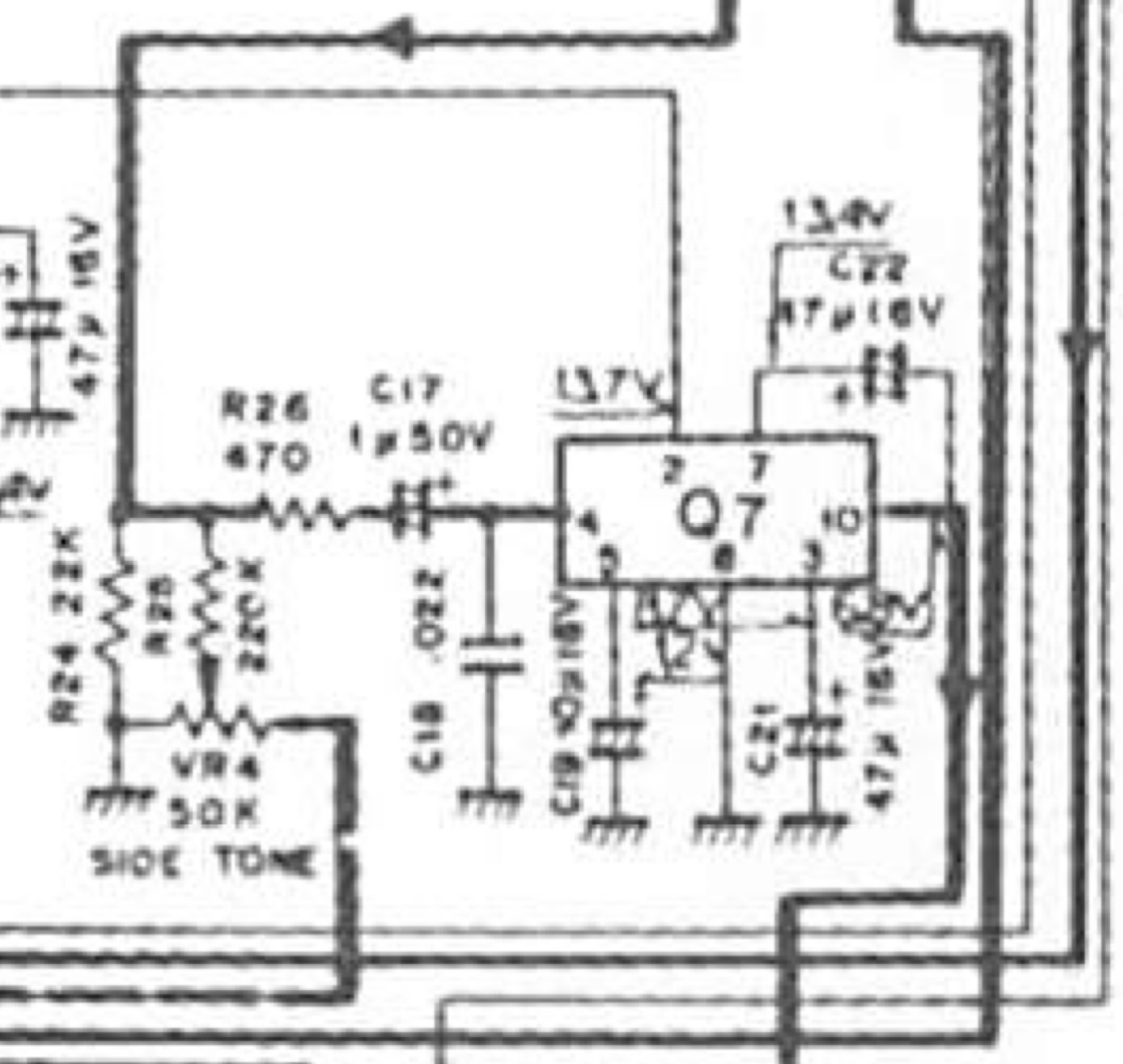

TS-120/130シリーズ、他70年代末~80年代初頭位に開発されたトリオ/ケンウッドの無線機には、日立のHA1366WというAF電力増幅石が使われている。(*1)

AF-GENユニットに実装されたHA1366Wの周辺は、すでにrecap済みだ。

HA1366WにNFBをかけてみたらどうかな?

このIC、70年代の単電源 B級5.5W ICアンプなので、音質がさほど良いはずもない。おそらく70年代末ごろのゼネラルオーディオ・カーオーディオなどに使われていたのだろう。車載かつ12V駆動を想定されたTS-120Sにはおあつらえ向きのPA ICではある。

ところがこの手の古典的アンプICは、10年ほど前に、LM386やLM380にNFBかけたり補正掛けたりして歪率を下げたり、f特をフラットにしたりするのがネットで流行った。(*2)

ならHA1366WもNFBを掛けたらよくなったりして、なーんてね?

ならHA1366WもNFBを掛けたらよくなったりして、なーんてね?

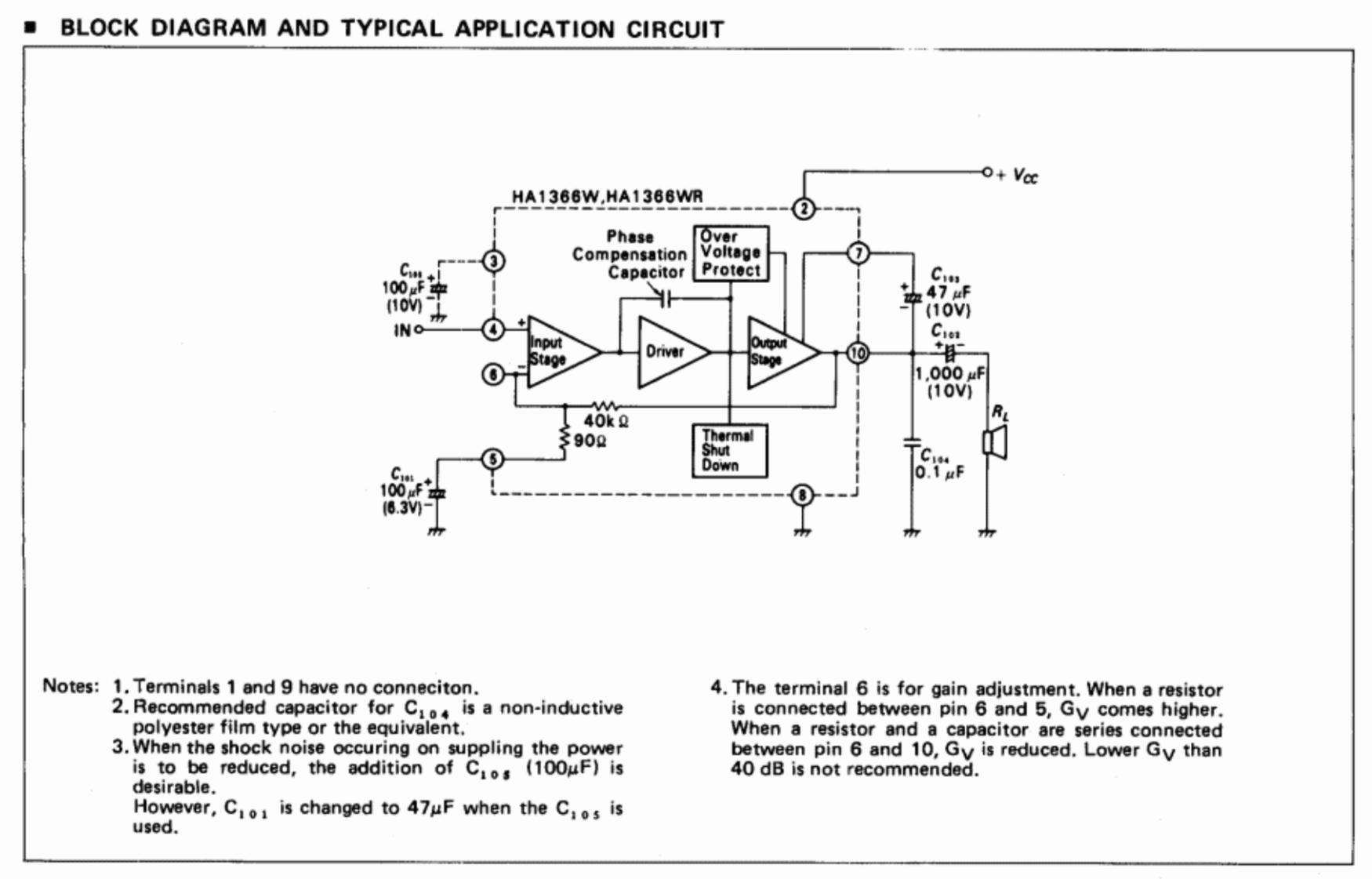

データシートの記載は簡単すぎた。

ネットに転がっているデータシートを読むも、すごくふわっとしか書かれていない。

ついでながら、120のAF PAは、HA1366Wのデータシートに(出力コンデンサの容量が小さいのを除いては)とても忠実であることも改めて知った。

ついでながら、120のAF PAは、HA1366Wのデータシートに(出力コンデンサの容量が小さいのを除いては)とても忠実であることも改めて知った。

確かにpin10-6の間を抵抗+コンデンサでつなげばNFBがかかりそうではあるが、内部回路がはっきりしないので、値がエイヤーになりそうだ。

昔、紙で提供されたであろう日本語版のデータシートには、詳細が書かれていたのかもしれない。

ネットをあれこれ見て回ると、すでに実践されている方がおられた。

ご参考:http://www7a.biglobe.ne.jp/~znotl/audioelec/Amplifire/HA1366W/index.html (ZnOさん)

ZnOさんは、HA1366W Pin5からGNDに落とす電解コンに直列に抵抗を入れることで、NFBを掛けられているようです。

まずは、素直に参考にさせていただきました。

ZnOさんは、HA1366W Pin5からGNDに落とす電解コンに直列に抵抗を入れることで、NFBを掛けられているようです。

まずは、素直に参考にさせていただきました。

TS-120SのAF PA NFB化、やってみた。

AF GENユニットの(先日recapしたばっかりの)C19を引っこ抜き、47uF電解+330Ω炭素皮膜をぶらさげてみたところ、ゲインが一気に下がった。

AF GAINツマミの位置は定常的にだいぶ上げた状態で聴くことになりそうだ。でかいスピーカーを駆動するわけでもないので、実用上問題ない。

AF GAINツマミの位置は定常的にだいぶ上げた状態で聴くことになりそうだ。でかいスピーカーを駆動するわけでもないので、実用上問題ない。

そして、受信トーンはよりスッキリした(気がする)。

ICまわりが過熱しているようなこともないようだ。

とりあえず、しばらくNFBをかけた状態で使ってみよう。

ICまわりが過熱しているようなこともないようだ。

とりあえず、しばらくNFBをかけた状態で使ってみよう。