地下妄の手記

一つ二つは面倒だ束にして燃してしまえ。 その11

最終更新:

619metro

-

view

一つ二つは面倒だ束にして燃してしまえ。 その11

47」[人形町駅]地下鉄の走らないトンネルの謎

日比谷線は、茅場町駅を出ると新大橋通りに沿って右折するが、水天宮前の交差点の手

前で左にカーブして人形町駅に入る。ここのカーブは半径130メートル、まるで都電の

ような急カーブで、戦後の地下鉄のカーブの限界(半径180メートル)をはるかに超えて

いるのが注目される。どうしてこんな急カーブにする必要があったのだろうか?

丸ノ内線のここで説明しましたが、当時の地方鉄道法の最小曲線半径は160m、それ以下の曲線については特別設計と言うことで特認を受けている訳ですが、後にも出てきますが、

まるで都電のような急カーブで、

って、秋庭さん都電の曲線半径について何か資料をお持ちなんだろうか?都電の曲線はモットきついですよ。しかもこのカーブは、茅場町側から、163m、250m、130mの三つの半径が組み合わさったものだし。

日比谷線の人形町駅のあたりには巨大な共同溝が走っていて、日比谷線のカーブの最初

と最後を結ぶように、建設省が管理する地下道が地下鉄のトンネルの上にのっかっている

という話を東京メトロの職員の方から聞いた。

この地下道は国民には知らされておらず、地図にも載っていないが、この地下道を支え

るために急カーブが必要だったのだろうか。

不思議な文章と言うか、詐話の典型とも言える文章。無関係な事実を並べて、錯覚を生じるように細工しておられる。

日比谷線の人形町駅のあたりには巨大な共同溝が走っていて、

この人形町駅の都営一号線と日比谷線にまたがる共同溝と

日比谷線のカーブの最初と最後を結ぶように、建設省が管理する地下道が地下鉄のトンネル

の上にのっかっている

「建 設省が管理する地下道」は、この地下道が水天宮前の交差点の先に存在したとするなら、共同溝とは凡そ150メートルほど離れた場所にあることになりま す。共同溝と地下道は、一段落にまとめていかにもな書き方であるけれど、位置関係から言えば、全然別物、共同溝と地下道には相互の関係はありません。

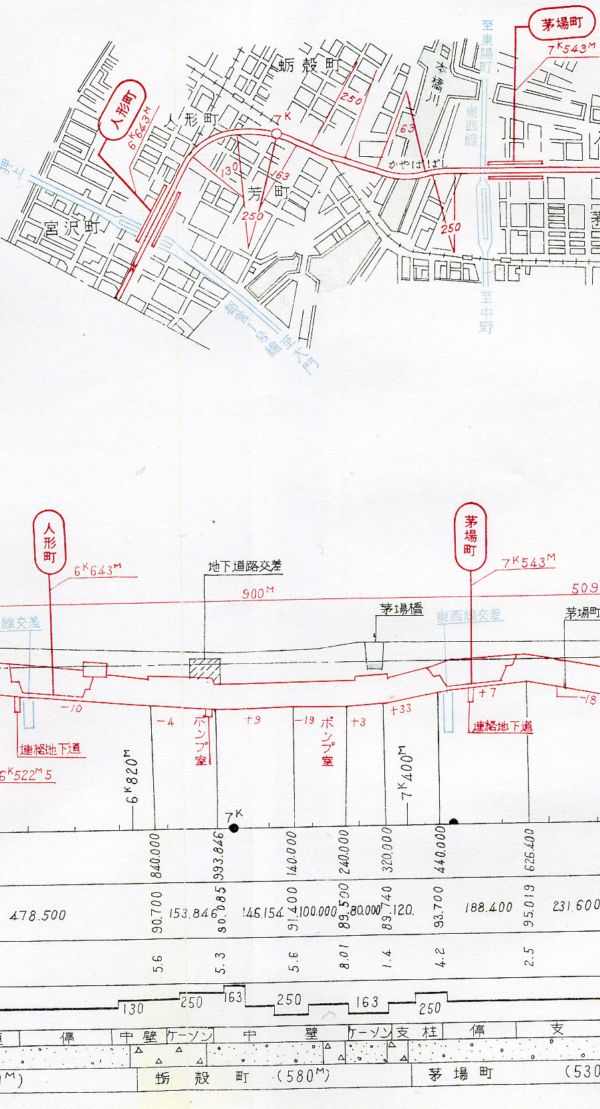

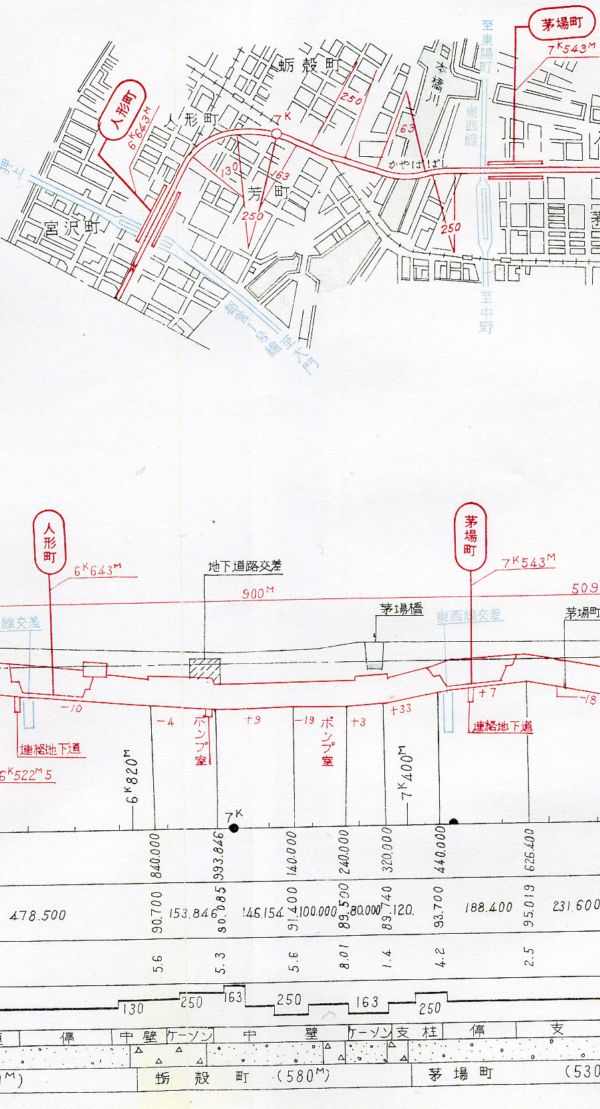

次 の図は「東京地下鉄道日比谷線建設史、別図 日比谷線線路平面図および縦断面図(仲御徒町・神谷町間)」の一部です、確かに縦断面図では、芳町の七キロ 地点の手前に「地下道路交差」と記述があります。しかし、秋庭氏の言う「日比谷線のカーブの最初と最後を結ぶように」と言う半径130メートルのカーブの 部分とはズレています。

ここは図で見てとれる通り、このカーブは上記のように茅場町側から、163m、250m、130mの三つの半径が組み合わさったもので、「地下道路交差」は163mと250mに一部にしか掛かっていません。さて、この「地下道路交差」と「地下道」は別物なのでしょうか?

秋庭さんの常套的な書き振りなのですが、ここは二つの造りこみになっています。一つは、

日比谷線のカーブの最初と最後を結ぶように、建設省が管理する地下道が地下鉄のトンネルの上にのっかっている

と言う事象。もう一つはその話は

という話を東京メトロの職員の方から聞いた。

と言う伝聞からなる構成。まずもって、「建設省が管理する地下道」であると何を持って確認したかの記述が無い。ジャーナリスト、あるいはノンフィクショ ンライター、いや、東京の地下の真実を探っていらっしゃるのなら、普通、裏取りをする。取った裏付けを持って憑拠とし記述する。それが無い。

裏付 けを挙げない、「東京メトロの職員の方」から聞いたと、特定の組織名を提示し、その構成員からの伝聞ということを以って、まず「建設省が管理する地下 道」の信憑性を補強しようとする。ここで信じてくれたらOK。一方で、伝聞という曖昧さを残し、前段で信じない読者には、伝聞を書き殴っているだけ、と後 者の読者に思わせることで、記述の真実性を暈しながら、しかし、「東京メトロの職員の方」の真実性をバラ撒かれている。その結果が、

この地下道は国民には知らされておらず、地図にも載っていないが、この地下道を支え

るために急カーブが必要だったのだろうか。

と、唐突に「地下道」が事実と結論付けられるように、造り込んでおられるのです。

改めて言うと、秋庭さんが──47」[人形町駅]地下鉄の走らないトンネルの謎──で「地下鉄の走らないトンネル」の憑拠として挙げておられるのは、「東京メトロの職員の方から聞いた」と言う伝聞だけなのです。

さて、「地下鉄の走らないトンネル」の憑拠として、私が挙げた「地下道路交差」が「東京地下鉄道日比谷線建設史、別図 日比谷線線路平面図および縦断面図(仲御徒町・神谷町間)」に挙がっている事を書かれていないのは何故か?

何かと言えば、「地下鉄の歴史を繙」と称して、各「地下鉄道建設史」から、盗用した記事を改竄、歪曲挙句は、記述の無いものを「地下鉄道建設史」からと捏造する秋庭さんが、この「地下道路交差」をコピーしない、かつ言及されないのは何故か。

多分、「東京メトロの職員の方から」は例に拠って、例の如く、「方」は「かた」ではなく、「ほう」。つまり、「東京地下鉄道日比谷線建設史」の図をもとに、「消防署のほうから来ました」と創っちゃったのだと思われます。

いつものとおり、事実関係の時制のおかしい記述がそれを表しています。

「建設省が管理する地下道」・・・・・・・・・建設省は平成13年1月国土交通省に再編されています。

「東京メトロの職員の方から聞いた」・・・東京メトロは帝都高速度交通営団の民営化で平成16年4月に発足した東京地下鉄株式会社の愛称です。

これも私が詐話だと言う根拠の一つです。

しかも、「東京地下鉄道日比谷線建設史」の366~372頁にかけて、このカーブの工事の詳細が「第13節 蛎殻町におけるイコス工法工事」として、記 述されているのですが、そこには「地下道路交差」の「ち」の字もありません。しかも、そこで取られた工法は、潜函とイコス。地下道路を下受けするのにおよ そ不向きなものです。

日比谷線は人形町駅の手前で、もうひとつのトンネルと交差している。半蔵門線のトン

ネルである。

半蔵門線は三越前駅から川沿いを江戸橋まで進み、人形町で大きく右にカーブして日比

谷線人形町駅の東南にある水天宮前駅に入ってくる。その直前に日比谷線と交差している

のだ。半蔵門線は日比谷線の下、地下3階を走っているのである。

この半蔵門線の大きなカーブの手前で交差し、日比谷線人形町駅の北西の端で直角に交

差しているのが都営浅草線だ。

都営浅草線の人形町駅は地下2階に造られていて、地下1階の日比谷線とつながってい

る。この地下鉄は、人形町の先で左にカーブして都営新宿線と交差し東日本橋駅に向かう。

地図で見ると、人形町駅周辺に3つの地下鉄の路線が絡み合うように走っていて、地下鉄

を知らない人には、どれがどれにつながっているのかわからない。

これにもうひとつ、地下鉄の走っていない地下道もあるわけで、東京の地下は、実に複

雑なのだ。

念のために蛎殻町でこの日比谷線のカーブの手前で交差する半蔵門線の建設史を確認しました。日比谷線の縦断面図の記述が本当に「地下道路交差」を表して いるなら、あるいは別物の「建設省が管理する地下道」があるのならば、半蔵門線との交差は必至ですから、半蔵門線建設史に「下支え」の記述があってしかる べきですが、そんなものはどこにもありませんでした。

半蔵門線はあそこはシールドで、民地の下を走る場所として、ビル3棟の下受けに苦労した記述が同建設史の524頁以降にありましたけれどもね。

48」[秋葉原駅]「つくばエクスプレス」より白比谷線が速い謎

2005年、秋葉原を始発とする「つくばエクスプレス」が開業した。この鉄道は地下

4階にある秋葉原駅をスタートして北千住までずっと地下を走っている。同じ秋葉原~北

千住間を走る地下鉄日比谷線とは御徒町と南千住で交差するが、JR御徒町駅北口付近ま

では日比谷線の西側を東北新幹線と並ぶように走り、右にカーブして日比谷線と交差する

と春日通りを東に、都営大江戸線の下にある寿トンネルに入る。

春日通沿いの大江戸線の下は全部「寿トンネル」なんですか?新御徒町から先「寿」を左に見て浅草駅へ進むから「寿トンネル」なんでしょ?だから、秋葉原・新御徒町間は「台東トンネル」と言うんじゃないんでしょうか?

そこから左にカーブして浅草・国際通りを北に進む「つくばエクスプレス」は、日比谷

線三ノ輪駅から日比谷線と並走し、南千住駅の手前で交差して北千住に向かっている。日

比谷線がほぼ直進して北千住まで最短距離を走るのに比べ、「つくばエクスプレス」は、

右に大きくふくらむような路線をたどっている。

なぜ、わざわざ遠回りをするのか、と考えて、私は戦前の1925(大正14)年に計画

された地下鉄2号線のルートに合致していることに気づいた。そして地下50メートル、東

京の地下鉄の最深記録を更新する寿トンネルが戦前にすでに造られていたのではないか、

と思った。

なぜ、寿トンネルだけを挙げられるのでしょうか?「台東トンネル」、「三ノ輪トンネル」は戦前に造られたと言うトンネルじゃないんですか?また、南千住までの、「新御徒町」と「浅草」の二駅は何故体よく無視されるのでしょうか?

地下鉄2号線のルートとの合致ですが、合致しません。秋庭さんの言う戦前の地下鉄2号線の経過地ですが、

つくばエクスプレスと「東京特別都市計画高速鉄道路線図(1925年)」の二号線とのルートの合致だが、

「千代田線建設史」によれば

2号線:目黒→祝田町(現皇居外苑)→浅草橋→田原町→南千住

田原町→南千住が一致すると言いたいのかもしれないが、「寿トンネル」の前半分はどこへ行ってしまったのだろう?

こんなに深いトンネルを造る理由はいま何もない。それなのにどうして? 寿トンネル

は不思議なトンネルだが、戦前に造られたとしたら、われわれの知らない理由があったの

だろう。そのトンネルを利用するために「つくばエクスプレス」は遠回りした、のだろうか?

今だから、これだけ深いトンネルになってしまったのではないのか?つくばエクスプレスは、御徒町で、東北・上越新幹線の下を潜る大江戸線の下を走ってい る。既に台東トンネルの段階で大深度を走っている。そのまま春日通り下新御徒町の駅で寿トンネルに繋がっている、寿トンネルの最深部は春日通りから国際通 りに入る民地の下、寿1丁目3、4、6番の野中医院とか、栗原ビルとかユーハイツ伸光の下辺りで、ここから浅草駅に向かって上り勾配を取る。民地の下が深 くなるのはビル基礎や工事、電車走行の振動騒音回避の当然の処置だろうから、今だから、これだけ深いトンネルになるんじゃないのでしょうか?つまり、そん なものは無いんだけど、秋庭さんが戦前のトンネルと称する部分が最深じゃあないんです。

不思議といえば、もうひとつ。御徒町まで行くには「つくばエクスプレス」より日比谷線に

乗ったほうが速いことだ。私もそれに気づいたときは「間違い」かと思ったが、実は間違い

のない事実であることがわかっている。

「つくばエクスプレス」は秋葉原~新御徒町を2分で走るが、日比谷線なら秋葉原~仲御

徒町を1分で走っている。JRのかわりに利用するなら、日比谷線のほうが乗車時間も短い

し、駅も近い。

秋葉原~南千住になると、さすがに「つくばエクスプレス」が速く、7分で走る。日比谷線は

2分遅くて9分かかるが、運賃は3分の2で160円。定期で利用するなら日比谷線のほうがお得

である。ちなみに、JRだと運賃は日比谷線と同じだが、山手線~常磐線で11分、乗り換え

時間を入れると15分はかかる。

同じ区間に3つの鉄道が走って乗客の選択肢は増えたが、はたして本当に走らせる必要

はあったのだろうか?

この点についてmori-chiさんにこんな指摘をされているが、当該記事に付けさせていただいた私のコメントも併せて御覧くださいね。

秋庭さんが何故、上記言説に至ったか。以下に秋庭さんの「帝都東京・地下の謎86」(2005年洋泉社刊)における奇妙な言説に掛かる、当時の2ちゃんねる上の私の記事を挙げておきます。

331 619 ◆METROwYLVU 05/02/02 00:32:28 ID:lB12Mx810

「06◆つくばエクスプレスと寿トンネル」

秋庭俊氏の元文に( )を加えることで、少し正確に書いてみたい。

「前略…始発駅は秋葉原である。つくばエクスプレスのホームは地下四階、ここから同線は

(複線シールドの台東トンネルで)東北新幹線と並んで地下を走る。崩落(陥没)事故があった

御徒町の北口までくると、新幹線と別れて右折(東進)する。地下鉄日比谷線の下をくぐり、

春日通では大江戸線の下を走る。

その後、つくばエクスプレスは(新御徒町駅を経て)寿トンネルに入り、国際通りを北に向かう。

(浅草駅を出て、三ノ輪トンネルを経、)南千住では、先にくぐり抜けた日比谷線と再会する。

だが、南千住―御徒町間は、日比谷線のほうが早いにちがいない。いくら名前はエクスプレスでも、

三角形の二辺を走っている。」

さて、三角形の斜辺を走る日比谷線は秋葉原を出ると、仲御徒町、上野、入谷、三ノ輪と停車し

南千住に至る。なるほど斜辺を走ると早く着きそうだ(w

つくばエクスプレスと「東京特別都市計画高速鉄道路線図(1925年)」の二号線とのルートの合致だが

、「千代田線建設史」によれば

2号線:目黒→祝田町(現皇居外苑)→浅草橋→田原町→南千住

これを、御徒町の北口の三線の内の一線と言うには無理がある。

先述のとおり、「千代田線建設史」の上記1925年の路線図は、高速鉄道計画線と電気局軌道(市電)

の線の区分が不鮮明であり、誤認でなければ、自説正当化のための牽強付会と言う他は無い。

要するに、「謎本86」での上記の様な悲惨な記述について「秋庭さん変だよ」と誰かに言われたか?この2ちゃんの記事を見て軌道修正したか?その結果が、この「地下鉄道の99の謎」における、もっと悲惨な言説になる訳ですね。可哀想にね。

49」[三ノ輪駅]「163」カーブは戦前に造られたトンネルだった?

日比谷線は秋葉原駅の手前で昭和通りに入ると、上野で少し東に振れるが、ひたすら北

に進む。

しかし、三ノ輪駅を出てすぐJR常磐線の線路にぶつかる手前で、大きく右にカーブし

て進行方向を東に変える。そして、南千住駅の手前で、大きく先にカーブして再び北に進

行方向が戻る。

南千住駅がカーブの途中にあるので二度めのカーブはさほど感じないかもしれないが

わずかな距離のあいだに右に左にとカーブするのは珍しい。

この2つのカーブの半径は163メートルと、資料に記されている。丸ノ内線の赤坂見

附駅の項でも述べたが、カーブの半径は通常、10メートル単位で書かれていて、それより

細かく記されているケースは稀である。

この稀なケースは、もともとメートル法で設計されたトンネルではないことを示してい

る。戦後の地下鉄のトンネルはすべてメートル法で設計されており、そうでないものは戦

前に造られたことになる。

この2つの急カーブも戦前に造られたものと、私は考えている。だから、急カーブが連

続しているのだ。安全や快適さを考えて設計するようになった戦後なら、こんなことはな

いはずだ。

日比谷線には他に、茅場町駅から来て人形町駅に入る手前と、東銀座駅から来て築地駅

に入る手前に、さらに急な130メートルというカーブがある。ほほ直角に曲がるこのカ

ーブは、地下鉄でなく都電のカーブで、ここには地下都電が走っていた可能性がある。

となると、この急カーブのトンネルが造られた時期はさらに古く、明治時代の「市区改

正」のころにさかのほらなければならない。

ほぼ直角に曲がるカーブって何?都電のカーブとか、地下都電とやらの戯言については、こちらを参照してください。

日比谷線建設史の484頁に、この130メートル、と線路平面図および縦断面図に描かれている曲線は(実は)127mの曲線半径だと書かれています。

そ して、茅場町~人形町間、東銀座~築地間の他に、日比谷~霞ヶ関間、神谷町~六本木間に使ったと書いてありますが。その伝で言えば、端数の出るカーブっ て実設計上もっとあるのではないかと。平面図および線路縦断面図の記述って丸呑みにして良いほど正確なのかと。メートル法で端数の出る曲線半径って本当に 戦前のヤード、ポンド法での設計の名残ってものなのでしょうか?だって、163mの曲線半径は日比谷線では、南千住~中目黒間88箇所のカーブの内14箇 所と多用されています。これだけあると工事に便利なように設計上規格化されたカーブって気がしてきませんか?

こんなに急カーブの多い日比谷線の工事期間は、東京の地下鉄では最短でわずか5年だ。

東京オリンピックに間に合わせるべく始まった地下鉄工事のうち日比谷線が間に合い、

都営浅草線が間に合わなかったのは、日比谷線が戦前のトンネルをたくさん利用したから

ではないかと、私は考えている。

次項で述べる早川徳次が造ったであろう南千住の銀座線車庫への線路も、日比谷線に使

われているはずなのだ。

端数の出るカーブって話が当てにならないのはここで も書いたとおりです。また、以下の図を良く見ると、A・B線で軌道中心の半径が異なっていることが解 ります。切りの良い曲線は原則A・B線の線間で計った結果でしょうから、実測では、A・B線で軌道中心の半径が異なっているために端数が出ているわけだ し、端数=戦前(秋庭さんの最近の研究=妄想によると明治30年代「市区改正」のころに遡るらしい)とする根拠は当然に怪しい。

50」[南千住駅]かつて銀座線の車庫も南千住にあった?

日比谷線は、銀座線と3度交差する。中目黒方向から来ると、まず虎ノ門の交差点、次

に銀座四丁目の交差点、そしてJR上野駅前である。その意味で銀座線とは縁の深い路線

といえる。

もし、銀座線が上野から日比谷線に入ったとすると昭和通りをまっすぐ秋葉原駅まで来

る。昭和通りといえば、新橋から江戸橋までは都営浅草線が走っている。秋葉原から江戸

橋まで線路をつなげば、銀座線のバイパス・ルートになる。

地下鉄の父・早川徳次が銀座線建設の認可を内務省から受けたとき、起点と終点が決ま

つているだけで、途中のルートもルートの数も定められているわけではなかったから、早

川が銀座線のルートの他に、上野から昭和通りを新橋まで走るルートに地下鉄を建設して

もなんの問題もなかった。しかし、早川はこのルートに興味を示さず、建設しなかった。

戦後、東京都が都営浅草線を走らせたが、江戸橋から右にカーブして浅草に向かうルー

トを選び、秋葉原から昭和通りに入って上野に地下鉄が来るようになったのは、営団の日

比谷線だった。

その裏には、東京市と民間の私鉄の住み分けが厳しく求められた戦前の事情が隠されて

いると、私は考えている。秋葉原から上野まで早川がトンネルを造っていても造っていな

くても、東京市を引き継いだ東京都は、そのルートを利用するわけにいかなかったのだ。

そこを使えたのは、戦前の民間地下鉄の流れを継ぐ営団だけだった。

早川が銀座線以外に地下鉄のトンネルを造っていた? という推測のひとつに、銀座線

の車庫が南千住にあった? という話がある。

現在の銀座線の車庫(車両基地)は上野駅から浅草通りに入る地点から左に分岐した線

路の先200メートルほどのところにある。

すぐ横を走る日比谷線は北千住まで線路が延びていて、南千住駅の先には大きな車庫が

ある。

日比谷線と交差する地点で分岐すれば、銀座線の車両は簡単に南千住の車庫まで行ける

のだ。戦前の南千住は、刑場があるくらいで人が住んでいなかったから、線路さえ敷けば

車庫を建設するのは、さほど難しくなかったはずだ。

かつて南千住に銀座線の車庫があったとしても、私にはなんの不思議もない。

以上の話が何を脚色(歪曲、改竄)したものか。秋庭妄想の元ネタを以下に示しておきます。

日比谷線建設史54~55頁「日比谷線を緊急建設路線とした理由」

── 前略 ──

(2)日比谷線の建設を南千住方面から行なうことにした理由のひとつは車庫の確保である。地下鉄新線の建

設にあたって,まず考えねはならないのは地上に車庫用地を確保することである。営団は同線の車庫用地

として,南千住付近の国鉄用地約13,100坪(43,300平方メートル)を譲受けることとし 昭和31年9月

から国鉄当局と折衝を行なっていたが,この南千住車庫を根拠地として建設を始めることとした。

(3)また,当時国鉄において実施中の国電京浜東北線と山手線の分離(田端・田町間の複々線化)工事が,昭和

30年11月に完成することになっており,これによって山手線(とくに渋谷・新橋間)の混雑緩和の見とお

しがついていた。他方,国鉄常磐線沿線の発展により同線の北千住・上野間の混雑は甚だしく,また,東武

鉄道伊勢崎線沿線の住宅地域としての開発が予想され,北千住から上野を経て都心力面にいたる輸送量の

急激な増加が予想された。そこで北千住から順次南へ建設を進めていくことを考えたのである。

銀座線の車庫問題と日比谷線との関係 営団は,銀座線の輸送力を増強するため昭和27年度から31年

度までに新車38両を増備して,昭和30年5月から4前編成列車運転を,また,31年10月から5両編成列車

運転を開始した。さらに6両編成列車運転を目標とする同線の輸送力増強計画を強力に進めることにした。

ところが銀座線の上野,渋谷の両中庫は狭あいで同線の増術車両を収容することは困難であったので,営団

は渋谷車庫拡張,浅草駅駅終端部トンネルの拡張工事(車両留置線としても使用)を行なうことにしたが,それ

でもなお収容力が不足する状態であった。

そこで昭和30年から31年にかけて,第2号線の南千住車庫を利用して銀座線の車両を上野から第2号線

に入れ同車庫に収容することについて検討を行なった。当初営団は,第2号線を銀座線と同じ軌間,集電方式

で建設する構想をもっていたので,このことは実現の可能性ほ大きかった。ところが前述のとおり,第2号

線の軌問,集電方式などの諸規格が郊外私鉄線と同じとされたので,銀座線車両の南千住車庫収容は技術的

に,また,運転上にも問題が多く,結局この構想は具体化するにいたらなかった。

要するに、

日比谷線南千住の車庫用地は、元々国鉄用地で、戦後の昭和31年に国鉄と取得についての折衝を始めたのだということ。戦前、早川は南千住になんらの基盤も持っていなかったと言うこと。

どっかで、地下山手線などと言うヨタを飛ばしていたようだけれど、京浜東北線と山手線は昭和30年代初めまで、田端・田町間で線路を共用していたので、 線路容量に限界が来ていた。それが、線増複々線化で京浜東北と山手には余裕が出たが、常磐、東武伊勢崎線方面から都心への輸送力増強が東急東横線側より急 の課題だったと言う事。銀座線のバイパス云々と言う話はここの記述と矛盾しませんか?ということです。

47」[人形町駅]地下鉄の走らないトンネルの謎

日比谷線は、茅場町駅を出ると新大橋通りに沿って右折するが、水天宮前の交差点の手

前で左にカーブして人形町駅に入る。ここのカーブは半径130メートル、まるで都電の

ような急カーブで、戦後の地下鉄のカーブの限界(半径180メートル)をはるかに超えて

いるのが注目される。どうしてこんな急カーブにする必要があったのだろうか?

丸ノ内線のここで説明しましたが、当時の地方鉄道法の最小曲線半径は160m、それ以下の曲線については特別設計と言うことで特認を受けている訳ですが、後にも出てきますが、

まるで都電のような急カーブで、

って、秋庭さん都電の曲線半径について何か資料をお持ちなんだろうか?都電の曲線はモットきついですよ。しかもこのカーブは、茅場町側から、163m、250m、130mの三つの半径が組み合わさったものだし。

日比谷線の人形町駅のあたりには巨大な共同溝が走っていて、日比谷線のカーブの最初

と最後を結ぶように、建設省が管理する地下道が地下鉄のトンネルの上にのっかっている

という話を東京メトロの職員の方から聞いた。

この地下道は国民には知らされておらず、地図にも載っていないが、この地下道を支え

るために急カーブが必要だったのだろうか。

不思議な文章と言うか、詐話の典型とも言える文章。無関係な事実を並べて、錯覚を生じるように細工しておられる。

日比谷線の人形町駅のあたりには巨大な共同溝が走っていて、

この人形町駅の都営一号線と日比谷線にまたがる共同溝と

日比谷線のカーブの最初と最後を結ぶように、建設省が管理する地下道が地下鉄のトンネル

の上にのっかっている

「建 設省が管理する地下道」は、この地下道が水天宮前の交差点の先に存在したとするなら、共同溝とは凡そ150メートルほど離れた場所にあることになりま す。共同溝と地下道は、一段落にまとめていかにもな書き方であるけれど、位置関係から言えば、全然別物、共同溝と地下道には相互の関係はありません。

次 の図は「東京地下鉄道日比谷線建設史、別図 日比谷線線路平面図および縦断面図(仲御徒町・神谷町間)」の一部です、確かに縦断面図では、芳町の七キロ 地点の手前に「地下道路交差」と記述があります。しかし、秋庭氏の言う「日比谷線のカーブの最初と最後を結ぶように」と言う半径130メートルのカーブの 部分とはズレています。

ここは図で見てとれる通り、このカーブは上記のように茅場町側から、163m、250m、130mの三つの半径が組み合わさったもので、「地下道路交差」は163mと250mに一部にしか掛かっていません。さて、この「地下道路交差」と「地下道」は別物なのでしょうか?

秋庭さんの常套的な書き振りなのですが、ここは二つの造りこみになっています。一つは、

日比谷線のカーブの最初と最後を結ぶように、建設省が管理する地下道が地下鉄のトンネルの上にのっかっている

と言う事象。もう一つはその話は

という話を東京メトロの職員の方から聞いた。

と言う伝聞からなる構成。まずもって、「建設省が管理する地下道」であると何を持って確認したかの記述が無い。ジャーナリスト、あるいはノンフィクショ ンライター、いや、東京の地下の真実を探っていらっしゃるのなら、普通、裏取りをする。取った裏付けを持って憑拠とし記述する。それが無い。

裏付 けを挙げない、「東京メトロの職員の方」から聞いたと、特定の組織名を提示し、その構成員からの伝聞ということを以って、まず「建設省が管理する地下 道」の信憑性を補強しようとする。ここで信じてくれたらOK。一方で、伝聞という曖昧さを残し、前段で信じない読者には、伝聞を書き殴っているだけ、と後 者の読者に思わせることで、記述の真実性を暈しながら、しかし、「東京メトロの職員の方」の真実性をバラ撒かれている。その結果が、

この地下道は国民には知らされておらず、地図にも載っていないが、この地下道を支え

るために急カーブが必要だったのだろうか。

と、唐突に「地下道」が事実と結論付けられるように、造り込んでおられるのです。

改めて言うと、秋庭さんが──47」[人形町駅]地下鉄の走らないトンネルの謎──で「地下鉄の走らないトンネル」の憑拠として挙げておられるのは、「東京メトロの職員の方から聞いた」と言う伝聞だけなのです。

さて、「地下鉄の走らないトンネル」の憑拠として、私が挙げた「地下道路交差」が「東京地下鉄道日比谷線建設史、別図 日比谷線線路平面図および縦断面図(仲御徒町・神谷町間)」に挙がっている事を書かれていないのは何故か?

何かと言えば、「地下鉄の歴史を繙」と称して、各「地下鉄道建設史」から、盗用した記事を改竄、歪曲挙句は、記述の無いものを「地下鉄道建設史」からと捏造する秋庭さんが、この「地下道路交差」をコピーしない、かつ言及されないのは何故か。

多分、「東京メトロの職員の方から」は例に拠って、例の如く、「方」は「かた」ではなく、「ほう」。つまり、「東京地下鉄道日比谷線建設史」の図をもとに、「消防署のほうから来ました」と創っちゃったのだと思われます。

いつものとおり、事実関係の時制のおかしい記述がそれを表しています。

「建設省が管理する地下道」・・・・・・・・・建設省は平成13年1月国土交通省に再編されています。

「東京メトロの職員の方から聞いた」・・・東京メトロは帝都高速度交通営団の民営化で平成16年4月に発足した東京地下鉄株式会社の愛称です。

これも私が詐話だと言う根拠の一つです。

しかも、「東京地下鉄道日比谷線建設史」の366~372頁にかけて、このカーブの工事の詳細が「第13節 蛎殻町におけるイコス工法工事」として、記 述されているのですが、そこには「地下道路交差」の「ち」の字もありません。しかも、そこで取られた工法は、潜函とイコス。地下道路を下受けするのにおよ そ不向きなものです。

日比谷線は人形町駅の手前で、もうひとつのトンネルと交差している。半蔵門線のトン

ネルである。

半蔵門線は三越前駅から川沿いを江戸橋まで進み、人形町で大きく右にカーブして日比

谷線人形町駅の東南にある水天宮前駅に入ってくる。その直前に日比谷線と交差している

のだ。半蔵門線は日比谷線の下、地下3階を走っているのである。

この半蔵門線の大きなカーブの手前で交差し、日比谷線人形町駅の北西の端で直角に交

差しているのが都営浅草線だ。

都営浅草線の人形町駅は地下2階に造られていて、地下1階の日比谷線とつながってい

る。この地下鉄は、人形町の先で左にカーブして都営新宿線と交差し東日本橋駅に向かう。

地図で見ると、人形町駅周辺に3つの地下鉄の路線が絡み合うように走っていて、地下鉄

を知らない人には、どれがどれにつながっているのかわからない。

これにもうひとつ、地下鉄の走っていない地下道もあるわけで、東京の地下は、実に複

雑なのだ。

念のために蛎殻町でこの日比谷線のカーブの手前で交差する半蔵門線の建設史を確認しました。日比谷線の縦断面図の記述が本当に「地下道路交差」を表して いるなら、あるいは別物の「建設省が管理する地下道」があるのならば、半蔵門線との交差は必至ですから、半蔵門線建設史に「下支え」の記述があってしかる べきですが、そんなものはどこにもありませんでした。

半蔵門線はあそこはシールドで、民地の下を走る場所として、ビル3棟の下受けに苦労した記述が同建設史の524頁以降にありましたけれどもね。

48」[秋葉原駅]「つくばエクスプレス」より白比谷線が速い謎

2005年、秋葉原を始発とする「つくばエクスプレス」が開業した。この鉄道は地下

4階にある秋葉原駅をスタートして北千住までずっと地下を走っている。同じ秋葉原~北

千住間を走る地下鉄日比谷線とは御徒町と南千住で交差するが、JR御徒町駅北口付近ま

では日比谷線の西側を東北新幹線と並ぶように走り、右にカーブして日比谷線と交差する

と春日通りを東に、都営大江戸線の下にある寿トンネルに入る。

春日通沿いの大江戸線の下は全部「寿トンネル」なんですか?新御徒町から先「寿」を左に見て浅草駅へ進むから「寿トンネル」なんでしょ?だから、秋葉原・新御徒町間は「台東トンネル」と言うんじゃないんでしょうか?

そこから左にカーブして浅草・国際通りを北に進む「つくばエクスプレス」は、日比谷

線三ノ輪駅から日比谷線と並走し、南千住駅の手前で交差して北千住に向かっている。日

比谷線がほぼ直進して北千住まで最短距離を走るのに比べ、「つくばエクスプレス」は、

右に大きくふくらむような路線をたどっている。

なぜ、わざわざ遠回りをするのか、と考えて、私は戦前の1925(大正14)年に計画

された地下鉄2号線のルートに合致していることに気づいた。そして地下50メートル、東

京の地下鉄の最深記録を更新する寿トンネルが戦前にすでに造られていたのではないか、

と思った。

なぜ、寿トンネルだけを挙げられるのでしょうか?「台東トンネル」、「三ノ輪トンネル」は戦前に造られたと言うトンネルじゃないんですか?また、南千住までの、「新御徒町」と「浅草」の二駅は何故体よく無視されるのでしょうか?

地下鉄2号線のルートとの合致ですが、合致しません。秋庭さんの言う戦前の地下鉄2号線の経過地ですが、

つくばエクスプレスと「東京特別都市計画高速鉄道路線図(1925年)」の二号線とのルートの合致だが、

「千代田線建設史」によれば

2号線:目黒→祝田町(現皇居外苑)→浅草橋→田原町→南千住

田原町→南千住が一致すると言いたいのかもしれないが、「寿トンネル」の前半分はどこへ行ってしまったのだろう?

こんなに深いトンネルを造る理由はいま何もない。それなのにどうして? 寿トンネル

は不思議なトンネルだが、戦前に造られたとしたら、われわれの知らない理由があったの

だろう。そのトンネルを利用するために「つくばエクスプレス」は遠回りした、のだろうか?

今だから、これだけ深いトンネルになってしまったのではないのか?つくばエクスプレスは、御徒町で、東北・上越新幹線の下を潜る大江戸線の下を走ってい る。既に台東トンネルの段階で大深度を走っている。そのまま春日通り下新御徒町の駅で寿トンネルに繋がっている、寿トンネルの最深部は春日通りから国際通 りに入る民地の下、寿1丁目3、4、6番の野中医院とか、栗原ビルとかユーハイツ伸光の下辺りで、ここから浅草駅に向かって上り勾配を取る。民地の下が深 くなるのはビル基礎や工事、電車走行の振動騒音回避の当然の処置だろうから、今だから、これだけ深いトンネルになるんじゃないのでしょうか?つまり、そん なものは無いんだけど、秋庭さんが戦前のトンネルと称する部分が最深じゃあないんです。

不思議といえば、もうひとつ。御徒町まで行くには「つくばエクスプレス」より日比谷線に

乗ったほうが速いことだ。私もそれに気づいたときは「間違い」かと思ったが、実は間違い

のない事実であることがわかっている。

「つくばエクスプレス」は秋葉原~新御徒町を2分で走るが、日比谷線なら秋葉原~仲御

徒町を1分で走っている。JRのかわりに利用するなら、日比谷線のほうが乗車時間も短い

し、駅も近い。

秋葉原~南千住になると、さすがに「つくばエクスプレス」が速く、7分で走る。日比谷線は

2分遅くて9分かかるが、運賃は3分の2で160円。定期で利用するなら日比谷線のほうがお得

である。ちなみに、JRだと運賃は日比谷線と同じだが、山手線~常磐線で11分、乗り換え

時間を入れると15分はかかる。

同じ区間に3つの鉄道が走って乗客の選択肢は増えたが、はたして本当に走らせる必要

はあったのだろうか?

この点についてmori-chiさんにこんな指摘をされているが、当該記事に付けさせていただいた私のコメントも併せて御覧くださいね。

秋庭さんが何故、上記言説に至ったか。以下に秋庭さんの「帝都東京・地下の謎86」(2005年洋泉社刊)における奇妙な言説に掛かる、当時の2ちゃんねる上の私の記事を挙げておきます。

331 619 ◆METROwYLVU 05/02/02 00:32:28 ID:lB12Mx810

「06◆つくばエクスプレスと寿トンネル」

秋庭俊氏の元文に( )を加えることで、少し正確に書いてみたい。

「前略…始発駅は秋葉原である。つくばエクスプレスのホームは地下四階、ここから同線は

(複線シールドの台東トンネルで)東北新幹線と並んで地下を走る。崩落(陥没)事故があった

御徒町の北口までくると、新幹線と別れて右折(東進)する。地下鉄日比谷線の下をくぐり、

春日通では大江戸線の下を走る。

その後、つくばエクスプレスは(新御徒町駅を経て)寿トンネルに入り、国際通りを北に向かう。

(浅草駅を出て、三ノ輪トンネルを経、)南千住では、先にくぐり抜けた日比谷線と再会する。

だが、南千住―御徒町間は、日比谷線のほうが早いにちがいない。いくら名前はエクスプレスでも、

三角形の二辺を走っている。」

さて、三角形の斜辺を走る日比谷線は秋葉原を出ると、仲御徒町、上野、入谷、三ノ輪と停車し

南千住に至る。なるほど斜辺を走ると早く着きそうだ(w

つくばエクスプレスと「東京特別都市計画高速鉄道路線図(1925年)」の二号線とのルートの合致だが

、「千代田線建設史」によれば

2号線:目黒→祝田町(現皇居外苑)→浅草橋→田原町→南千住

これを、御徒町の北口の三線の内の一線と言うには無理がある。

先述のとおり、「千代田線建設史」の上記1925年の路線図は、高速鉄道計画線と電気局軌道(市電)

の線の区分が不鮮明であり、誤認でなければ、自説正当化のための牽強付会と言う他は無い。

要するに、「謎本86」での上記の様な悲惨な記述について「秋庭さん変だよ」と誰かに言われたか?この2ちゃんの記事を見て軌道修正したか?その結果が、この「地下鉄道の99の謎」における、もっと悲惨な言説になる訳ですね。可哀想にね。

49」[三ノ輪駅]「163」カーブは戦前に造られたトンネルだった?

日比谷線は秋葉原駅の手前で昭和通りに入ると、上野で少し東に振れるが、ひたすら北

に進む。

しかし、三ノ輪駅を出てすぐJR常磐線の線路にぶつかる手前で、大きく右にカーブし

て進行方向を東に変える。そして、南千住駅の手前で、大きく先にカーブして再び北に進

行方向が戻る。

南千住駅がカーブの途中にあるので二度めのカーブはさほど感じないかもしれないが

わずかな距離のあいだに右に左にとカーブするのは珍しい。

この2つのカーブの半径は163メートルと、資料に記されている。丸ノ内線の赤坂見

附駅の項でも述べたが、カーブの半径は通常、10メートル単位で書かれていて、それより

細かく記されているケースは稀である。

この稀なケースは、もともとメートル法で設計されたトンネルではないことを示してい

る。戦後の地下鉄のトンネルはすべてメートル法で設計されており、そうでないものは戦

前に造られたことになる。

この2つの急カーブも戦前に造られたものと、私は考えている。だから、急カーブが連

続しているのだ。安全や快適さを考えて設計するようになった戦後なら、こんなことはな

いはずだ。

日比谷線には他に、茅場町駅から来て人形町駅に入る手前と、東銀座駅から来て築地駅

に入る手前に、さらに急な130メートルというカーブがある。ほほ直角に曲がるこのカ

ーブは、地下鉄でなく都電のカーブで、ここには地下都電が走っていた可能性がある。

となると、この急カーブのトンネルが造られた時期はさらに古く、明治時代の「市区改

正」のころにさかのほらなければならない。

ほぼ直角に曲がるカーブって何?都電のカーブとか、地下都電とやらの戯言については、こちらを参照してください。

日比谷線建設史の484頁に、この130メートル、と線路平面図および縦断面図に描かれている曲線は(実は)127mの曲線半径だと書かれています。

そ して、茅場町~人形町間、東銀座~築地間の他に、日比谷~霞ヶ関間、神谷町~六本木間に使ったと書いてありますが。その伝で言えば、端数の出るカーブっ て実設計上もっとあるのではないかと。平面図および線路縦断面図の記述って丸呑みにして良いほど正確なのかと。メートル法で端数の出る曲線半径って本当に 戦前のヤード、ポンド法での設計の名残ってものなのでしょうか?だって、163mの曲線半径は日比谷線では、南千住~中目黒間88箇所のカーブの内14箇 所と多用されています。これだけあると工事に便利なように設計上規格化されたカーブって気がしてきませんか?

こんなに急カーブの多い日比谷線の工事期間は、東京の地下鉄では最短でわずか5年だ。

東京オリンピックに間に合わせるべく始まった地下鉄工事のうち日比谷線が間に合い、

都営浅草線が間に合わなかったのは、日比谷線が戦前のトンネルをたくさん利用したから

ではないかと、私は考えている。

次項で述べる早川徳次が造ったであろう南千住の銀座線車庫への線路も、日比谷線に使

われているはずなのだ。

端数の出るカーブって話が当てにならないのはここで も書いたとおりです。また、以下の図を良く見ると、A・B線で軌道中心の半径が異なっていることが解 ります。切りの良い曲線は原則A・B線の線間で計った結果でしょうから、実測では、A・B線で軌道中心の半径が異なっているために端数が出ているわけだ し、端数=戦前(秋庭さんの最近の研究=妄想によると明治30年代「市区改正」のころに遡るらしい)とする根拠は当然に怪しい。

50」[南千住駅]かつて銀座線の車庫も南千住にあった?

日比谷線は、銀座線と3度交差する。中目黒方向から来ると、まず虎ノ門の交差点、次

に銀座四丁目の交差点、そしてJR上野駅前である。その意味で銀座線とは縁の深い路線

といえる。

もし、銀座線が上野から日比谷線に入ったとすると昭和通りをまっすぐ秋葉原駅まで来

る。昭和通りといえば、新橋から江戸橋までは都営浅草線が走っている。秋葉原から江戸

橋まで線路をつなげば、銀座線のバイパス・ルートになる。

地下鉄の父・早川徳次が銀座線建設の認可を内務省から受けたとき、起点と終点が決ま

つているだけで、途中のルートもルートの数も定められているわけではなかったから、早

川が銀座線のルートの他に、上野から昭和通りを新橋まで走るルートに地下鉄を建設して

もなんの問題もなかった。しかし、早川はこのルートに興味を示さず、建設しなかった。

戦後、東京都が都営浅草線を走らせたが、江戸橋から右にカーブして浅草に向かうルー

トを選び、秋葉原から昭和通りに入って上野に地下鉄が来るようになったのは、営団の日

比谷線だった。

その裏には、東京市と民間の私鉄の住み分けが厳しく求められた戦前の事情が隠されて

いると、私は考えている。秋葉原から上野まで早川がトンネルを造っていても造っていな

くても、東京市を引き継いだ東京都は、そのルートを利用するわけにいかなかったのだ。

そこを使えたのは、戦前の民間地下鉄の流れを継ぐ営団だけだった。

早川が銀座線以外に地下鉄のトンネルを造っていた? という推測のひとつに、銀座線

の車庫が南千住にあった? という話がある。

現在の銀座線の車庫(車両基地)は上野駅から浅草通りに入る地点から左に分岐した線

路の先200メートルほどのところにある。

すぐ横を走る日比谷線は北千住まで線路が延びていて、南千住駅の先には大きな車庫が

ある。

日比谷線と交差する地点で分岐すれば、銀座線の車両は簡単に南千住の車庫まで行ける

のだ。戦前の南千住は、刑場があるくらいで人が住んでいなかったから、線路さえ敷けば

車庫を建設するのは、さほど難しくなかったはずだ。

かつて南千住に銀座線の車庫があったとしても、私にはなんの不思議もない。

以上の話が何を脚色(歪曲、改竄)したものか。秋庭妄想の元ネタを以下に示しておきます。

日比谷線建設史54~55頁「日比谷線を緊急建設路線とした理由」

── 前略 ──

(2)日比谷線の建設を南千住方面から行なうことにした理由のひとつは車庫の確保である。地下鉄新線の建

設にあたって,まず考えねはならないのは地上に車庫用地を確保することである。営団は同線の車庫用地

として,南千住付近の国鉄用地約13,100坪(43,300平方メートル)を譲受けることとし 昭和31年9月

から国鉄当局と折衝を行なっていたが,この南千住車庫を根拠地として建設を始めることとした。

(3)また,当時国鉄において実施中の国電京浜東北線と山手線の分離(田端・田町間の複々線化)工事が,昭和

30年11月に完成することになっており,これによって山手線(とくに渋谷・新橋間)の混雑緩和の見とお

しがついていた。他方,国鉄常磐線沿線の発展により同線の北千住・上野間の混雑は甚だしく,また,東武

鉄道伊勢崎線沿線の住宅地域としての開発が予想され,北千住から上野を経て都心力面にいたる輸送量の

急激な増加が予想された。そこで北千住から順次南へ建設を進めていくことを考えたのである。

銀座線の車庫問題と日比谷線との関係 営団は,銀座線の輸送力を増強するため昭和27年度から31年

度までに新車38両を増備して,昭和30年5月から4前編成列車運転を,また,31年10月から5両編成列車

運転を開始した。さらに6両編成列車運転を目標とする同線の輸送力増強計画を強力に進めることにした。

ところが銀座線の上野,渋谷の両中庫は狭あいで同線の増術車両を収容することは困難であったので,営団

は渋谷車庫拡張,浅草駅駅終端部トンネルの拡張工事(車両留置線としても使用)を行なうことにしたが,それ

でもなお収容力が不足する状態であった。

そこで昭和30年から31年にかけて,第2号線の南千住車庫を利用して銀座線の車両を上野から第2号線

に入れ同車庫に収容することについて検討を行なった。当初営団は,第2号線を銀座線と同じ軌間,集電方式

で建設する構想をもっていたので,このことは実現の可能性ほ大きかった。ところが前述のとおり,第2号

線の軌問,集電方式などの諸規格が郊外私鉄線と同じとされたので,銀座線車両の南千住車庫収容は技術的

に,また,運転上にも問題が多く,結局この構想は具体化するにいたらなかった。

要するに、

日比谷線南千住の車庫用地は、元々国鉄用地で、戦後の昭和31年に国鉄と取得についての折衝を始めたのだということ。戦前、早川は南千住になんらの基盤も持っていなかったと言うこと。

どっかで、地下山手線などと言うヨタを飛ばしていたようだけれど、京浜東北線と山手線は昭和30年代初めまで、田端・田町間で線路を共用していたので、 線路容量に限界が来ていた。それが、線増複々線化で京浜東北と山手には余裕が出たが、常磐、東武伊勢崎線方面から都心への輸送力増強が東急東横線側より急 の課題だったと言う事。銀座線のバイパス云々と言う話はここの記述と矛盾しませんか?ということです。