地下妄の手記

大東京の地下400年 九層倍の嘘 姧濫編

最終更新:

619metro

大東京の地下400年 九層倍の嘘 姧濫編

35」明治陸軍の弾薬庫が隠された「坂下通り」地下の謎

「10年経っても1本の道路も敷かなかった」とされている「市区改正」事業で、1本だけ

つくられた道路があった。それは「坂下通り」といい、池袋、大塚、護国寺を結ぷ道路だ。

今の坂下通りは、護国寺の東からサンシャインまでをつないでいる。

おやおや、坂下通り一本だけが新設されたのでは、他の通りと結んでも道路としての機能に意味が無いのではありませんか?坂下通りの取付け部にあたる「富士見坂」は「市区改正」とやらで造られなかったのかな?「富士見坂」も秋庭さんの第二案つまり審議会案には表示が無かったが、坂下通りと都心と言うか、拠点を結ぶ道路が無きゃ、地上だか地下だか知らないが、坂下通り単独でどう機能するんだろうね?第一秋庭さんは、「近代日本建築学発達史」の「10年たっても一本として完成したる道路はなく、」を歪曲して「10年経っても1本の道路も敷かれなかった」と言う「説」をお立てになって居られたのではないのでしょうか?1本も敷かれていないと仰っていたのに、いやこれ一本は敷かれていましたって、何なのかな?そのご都合主義は?

市区改正には既存道路の拡幅とか、改良は無かったのかな?新設よりはるかにそっちの方が多かったんじゃないのかな?だから、「近代日本建築学発達史」もそれを踏まえて「敷かれなかった」じゃなく、「10年たっても一本として完成したる道路はなく、」と言っているんじゃないの。

当時の計画図を見ると、護国寺の東から北に向かい、その後、北西にカーブして「Ж」

のマークのところで行きどまりになっている。「Ж」はロシア語で監獄を意味する暗号で、

今サンシャインがある場所には当時、巣鴨監獄があった。間違いなく坂下通りだ。

ここ(「第二章 足元に広がる嘘」 ② 市区改正の中身)に元図も示し、秋庭さんの言う「Ж」は、色刷りの「市区改正委員会案」を墨ベタでコピーした結果、元図の「×」に被った色刷り部分が汚れや滲みとして残り「※」に近い状態になっていることを元に、捏造されていることと指摘させていただいた。秋庭さんはこの色刷りの元図を見ずに、どこかの出版社から出された復刻版の、つまり墨ベタでの複写版を抜いて来て、その汚れに妄想している可能性が強いことも。また、刑務所の地図記号についても、そこで説明してあります。

まぁ、普通に考えても、巣鴨監獄が巣鴨監獄としてあの場所に実際に成立しているのだから、敢えて、

「Ж」はロシア語で監獄を意味する暗号で、

表現しなければならない意味、暗号化しなければならない理由、が皆目無いことは上記の秋庭さん自身の3行を読むだけで理解できると思う。

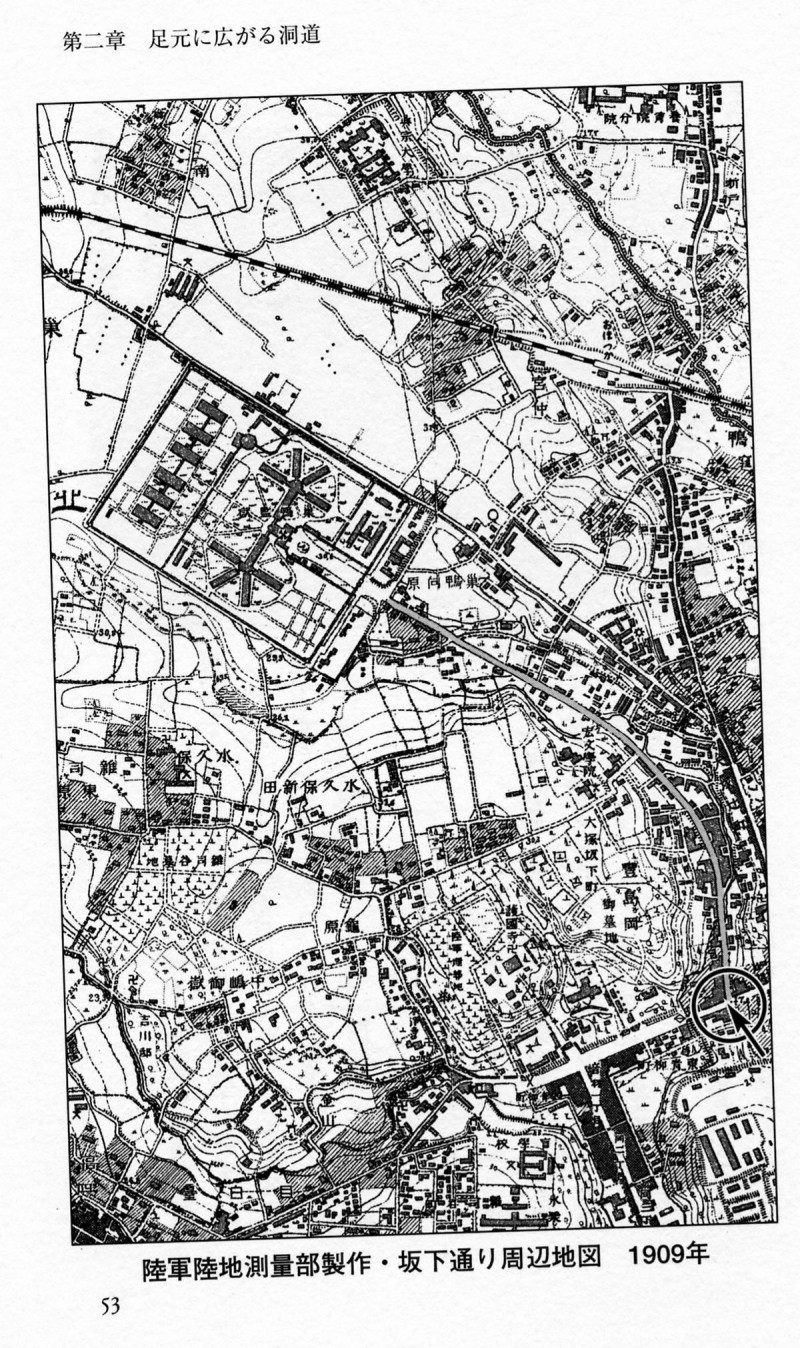

1909(明治42)年に陸軍が作成した地図を見ると、坂下通り入口の少し南に陸軍の弾

薬庫があり、坂下通りは周囲に比べて道幅の広い立派な道路で、とても監獄に向かう道と

は思えない。何か機密が地下に隠されていそうだ。

この明治42年の陸測の地図、今回の御著書のどこにも見当たらないのですが、ひょっとして、──「第二章 足元に広がる嘘」 ② 市区改正の中身──で柏書房の復刻地図からパクッてきたものと説明して差し上げたのが響いたのかな?

再々申し上げているが、筆力が無いんだから、図をあげて説明しないと読者はわかりません、使っちゃいけない図なら、根拠憑拠として挙げ無きゃいいんじゃないの?或いは許諾を取るか。私は、秋庭さんがこんなことやってると言う引用として以下に挙げておきます。

新説 東京地下要塞(秋庭俊著2006年講談社刊53頁より)

坂下通り入口から入ってすぐのところに、吹上稲荷がある。吹上稲荷は名前からわかる

ように、かつては江戸城内の吹上にあった。坂下通りが完成したときに、ここに移された

といわれており、神社には葵の紋も見られる。当時、この辺りは畑だった。

なぜ、明治天皇がいた宮城から吹上稲荷がここに移ったのか、わかっていないが、この

辺りは不思議な「都市伝説」が山ほどあるところ。将来、住宅地にするために移設して安

全と繁栄を願ったのではないかと、思われる。

吹上稲荷については、他と同様(「第二章 足元に広がる嘘」 ② 市区改正の中身)で説明しておきましたが、吹上稲荷が江戸城内を離れたのは東京に「宮城」が成立する200年以上前徳川綱吉の時代です。

また、

この辺りは不思議な「都市伝説」が山ほどあるところ。

と言う、都市伝説は秋庭さんの独創としか、言い様がありません。このことは、「新説 東京地下要塞」(秋庭俊著 講談社刊2006年)において秋庭さんだけが、

実は、坂下通りには、山ほどの都市伝説がある。お化け、幽霊のたぐいはもちろん、深い穴、

深い川、地の底のうなり、足下から線路音が響き、貨物の笛が聞こえてくるなど、他の場所では

聞いたこともないような話が目白押しである。

こうおっしゃっているのですから。「都市伝説」なんて小洒落たものではなく、巷間に流布する、それも坂下通りなんて地域限定な事も無い、あっちこっちに伝播してナショナルブランド見たいな、風説の定番の類を寄せ集めて「坂下通り伝説」とでも言うようなものがあるように、一人で作り上げられた「捏造」です。

だって、「深い川」ってこの辺りのどこに川が?「地の底のうなり」って?どんな音よ?「線路音」って何?普通「列車の通過音」とか言わね?「貨物の笛」って、電機(電気機関車の略だぜこの場合)の汽笛聞くだけで、貨物牽引、旅客牽引の区別がつく何ざ、鉄チャンか?それ聞いた奴は?

このあたりに住宅が建ちはじめて住宅地に変わったのは大正時代になってからだが、そ

の後は吹上稲荷のご利益か、関東大震災や東京大空襲の惨禍を免れて、今でも戦前の町並

の残る場所として広く知られている。

この辺りがどんなところだったかは、ここ(第二章 足下に広がる嘘 ④ 開運坂の謎)に示しておきましたが、明治末、それこそ坂下通りが出来上がった以降順次宅地化しております。

吹上稲荷から少し歩いたところに、赤レンガの建物がある。この建物が何なのか、持ち

主は誰なのか、付近の住民に聞いても知る人はいなかった。それもそのはず、これは明治

の弾薬庫だったのだ。軍事機密は国民に知らされたことがない。

この建物が弾薬庫などではなく、単なる蔵であることはこのあたり(第二章 足元に広がる嘘 ③ 偽装砲台と弾薬庫)で説明しておきました。秋庭さん自身も何の確認も裏も取らずに、決め付けておられる事が上の記述からでも理解いただけることと思います。

隣地の駐車場のプラ波板の屋根は、この蔵に一部が支えられていますし、蔵の裏は居宅となっていますから、付近の住民、って言うか持ち主さん住んでいるか日中いらっしゃるんじゃないでしょうか?直に聞けるんじゃないかと思いますよ。本当に取材する気が有るのなら。

浄法寺朝美氏の『日本築城史』の説明から弾薬庫とわかったのだが、「そうだとすれば

砲台はどこにあるのだろうか?」という新たを疑問がわいた。本当なら500メートル以

内に砲台があるはずだが、影も形もない。当時から、砲台を隠すための偽装が巧みに施さ

れていて、誰にも砲台の存在を知られることはなかったといわれており、100年近く経

った現在では望むべくもない。

浄法寺氏の日本築城史から弾薬庫とわかったと仰っているのですが、築城史の弾薬庫と大きさが全然違うことも「第二章 足元に広がる嘘 ③ 偽装砲台と弾薬庫」で説明しておきましたし、浄法寺氏は、砲台の500メートル以内に弾薬庫があるなどとは築城史でも言うて居られません。そもそも日本築城史は沿岸砲台のお話に終始されています。内陸の砲台、要塞について触れられていません。何故なら日本国内の内陸部にその様な物が必要無かったからです。わが国の内陸要塞としては、虎頭要塞が有名ですが、この満州の要塞についても浄法寺氏は築城史ではほとんど触れておられません。

砲台は黒松や赤松などの常緑樹を植えて隠し、地下への入口は土砂を上に盛って隠され

ていた。ときには、その上に家を建てたりもしたそうで、大砲が回転すると上の家屋も回

転したという、信じがたい伝説も残されている。

自著のダビングそれも粗悪なダビングだと言う事がこの辺りでも判りますね。上記は浄法寺氏の日本築城史をコピーした上で書き換えて、しかもそれを「伝説」と言う粗悪さです。少しましな秋庭さんのダビング元自著の記述も、「第二章 足元に広がる嘘 ③ 偽装砲台と弾薬庫」においてありますのでご一読ください。

弾薬庫があれば、弾薬庫から砲台に弾薬を運ぷ地下道がつくられていたはずだ。だから、

坂下通りは道幅が周りの道より広くつくられていたのだ。

ところで、弾薬庫が地上にあって、何で弾薬を運ぶのが地下道なんでしょう?弾薬庫は何故地下にないんでしょうね。秋庭さんの言うことはいつも不思議だ?

36」開運坂から講道館まで秘密地下道で通った柔道家の謎

坂下通りの交番(派出所)のところで左折すると、そこは「開運坂」だ。ここに初めて行

ったとき、私は貴重な体験をしている。

「坂名の由来についてはよくわからないが、運を開く吉兆を意味する、めでたい名をつけ

たのだろう」と書かれた立札に、私は「ずいぶんいい加減だな」と思い、「この坂をつく

ったのは陸軍だろうから、由来も軍事機密だったのだろう」と解釈していたときだ。

「何かお調べですか?」と、女性から声をかけられた。その女性は、この辺りの歴史に詳

しくて、儒学者の木下順庵が住んでいたとか、柔道の創始者、嘉納冶五郎先生の屋敷も近

くにあったことを教えられた。

そして「そのころ、このあたりにヒマラヤ杉が植えられていて、杉林が先生のお宅を取

り囲んでいました」と、彼女はいった。杉林は砲台を隠していたのだな、と私は思った。

すると今度は「先生は杉林から地下に入って講道館まで通っておられました」といった。

驚いた私は「地下道があったのですか?」と聞き返した。講道館は後楽園にあり、3キロ

以上ある地下道を、先生は歩いて通っていたことになる。後楽園の地下には、「市区改正」

のころ陸軍の弾薬庫があったはずだから、ここに砲台があった、と私は考える。

当時、大砲の射程距離が延びて、ここからでも東京湾の外国船を撃ち払えたはずだ。そ

の女性は砲台の下にある地下道にも入った経験があり、その地下道がなんと自宅につなが

っていることを知ったというのだった。

このように、われわれの知らない地下道が東京にはたくさんある。「市区改正」のとき

につくられた開運坂の地下道も、そのひとつにすぎないのだ。

この記事も、秋庭さん既刊の「新説 東京地下要塞」(講談社2006年刊)なる虚妄本の粗悪な駄ビングです。元の虚妄についてはここ(第二章 足下に広がる嘘 ④ 開運坂の謎)でキッチリ絞めさせていただきましたが、駄ビングと言う粗悪な自作の複写行為にしては、前回と異なる不思議な記述が有ります。

前回は

「明治になってからは、××先生がそこに住んでいたそうです、柔道の。その頃、このあたりに

はヒマラヤ杉が植えられましてね、一面が杉林になって、先生のお宅も林のなかになってしまっ

たそうです」

とか、

「いまは北国銀行の寮になってますけれど、そのあたりには戦争直前までヒマラヤ杉がありまし

てね、××先生はその杉林から地下道に入って、毎日、講道館まで通われていたんだそうです」

と宣われておったのですが、今回は何と、

柔道の創始者、嘉納冶五郎先生の屋敷も近くにあったことを教えられた。

と××先生が実名で挙がっているのです。

ただ、この記述の怪しさは、以降の記述では、「先生」とだけあって、巧みに逃げを打たれているんですね。

そして「そのころ、このあたりにヒマラヤ杉が植えられていて、杉林が先生のお宅を取

り囲んでいました」と、彼女はいった。杉林は砲台を隠していたのだな、と私は思った。

すると今度は「先生は杉林から地下に入って講道館まで通っておられました」といった。

驚いた私は「地下道があったのですか?」と聞き返した。講道館は後楽園にあり、3キロ

以上ある地下道を、先生は歩いて通っていたことになる。

そう、講道館まで通っていたのは、「先生」であって、嘉納治五郎とは言っていないと逃げが打てる余地が有るんです。まぁ、全体の構図の中でも、この日傘の女性、実在が疑わしいんですが、秋庭さんは「僕はあの人に騙されたんだぁ」って最悪逃げが打てると言うようにも作ってあるんです。

ただ単に、前著の虚言「××先生」に嘉納治五郎を匂わせたのに抗議が無いので、実名を出しても大丈夫と踏んで、最悪でも逃げを打てる様に実名と、「先生」を分けて書いて、なおかつ、嘉納治五郎、後楽園まで地下道を通ってましたよと事実のごとく見せたかったんでしょうね。

それは、こんな自著の改竄からも明らかですね。ホント自著まで改竄するんだから呆れるわ。

要塞本60・62頁

──ここには砲台があった

私はそう確信していた。

市区改正当初、ここには唯一の道路が敷設されていた。明治期の弾薬庫のような建物がいまも

残っている。立て札に「坂名の由来はわからないが」とあったのは、この坂をつくったのが陸軍

だったからだ。大砲の射程距離が伸び、開運坂から東京湾まで砲弾が届くようになっていた。

このあたりでは開運坂が最も標高が高い。東京湾のみならず、三六〇度、全方位をにらんで砲

台の場所を選定すれば、はじめに開運坂があげられても不思議はなかった。陸軍が住民のために

坂をつくるはずがなかった。砲兵本廠のあった後楽園から何のために三キロ以上離れた所まで地

下道がつくられていたかといえば、それはここに砲台があったからとしか考えられなかった。

要塞本62~63頁

「その杉林のなかに地下道の入口があったんですね」

「そうです」

「その入口をのぞいたことは」

「ええ」

女性がうなずいた。

「そうすると、地下道をご覧になった」

「ええ」

最近、私はこのときほど驚き、感激したことはなかった。東京の地下を調べはじめてそろそろ

五年になるが、戦前の地下道を見たという人に会ったことがなかった。このような形で話が聞け

るとは思ってもいなかった。

「どのくらいの大きさでした、その地下道は」

「普通ですね、人が一人か二人歩けるくらいの」

日傘を持ったまま女性が両手を広げた。それより少し広いらしかった。

「そうしますと、横幅二メートルくらいですね」

「ええ。もう少しあったかな」

「高さも二メートルくらいですか」

「そうですね。もう少し高かったかもしれません。それで、実は、その地下道は私の家にもつな

がっていたんですけれど、家ではそこに植木を出したり、金魚鉢を置いたりしていましてね、空

襲のときに入ったことはありましたけれど、戦後はかえって物騒だということになりまして、す

ぐに閉めてしまいました」

品のいい笑い声が耳に響いた。

以上の文から、

その女性は砲台の下にある地下道にも入った経験があり、その地下道がなんと自宅につなが

っていることを知ったというのだった。

って、どうやったら言えるのだろうか。女性は「砲台の下にある地下道」に入った経験があるとは言っていません。「砲台」の存在は秋庭さんが勝手に妄想しているだけです。

「その地下道がなんと自宅につながっていることを知った」とも言っていません。「なんと~ことを知った」って日本語おかしくないですか?

ここでも書きましたが、もう、「儒学者の木下順庵が住んでいたとか」って時点で、この女性の存在と、発言は嘘であり、秋庭さんのでっち上げってのが明らかなんじゃ有りませんか?普通、ジャーナリストは、人から聞いたことは必ず裏取りをしますよね、裏取り別の人や場所やものにアプローチするだけじゃないんですよ。その女性からだって相当な裏取りは出来ますよね、ジャーナリストなら次の様な質問や確認は基本の基でしょ。

①つまり、秋庭さんは、女性の自宅まで行って、少なくとも、その地下への入口の閉めた跡ってのは見ているん

でしょうね。

②例えば、女性はどの辺まで地下道を歩いたのか、歩いて行った事があるのかとか、

③明かりはどうやって確保していたのかとか、

④何で「先生」は明るい地上があるのに、毎日講道館迄地下を通う必要があったのかとか、

⑤開運坂側では何処が終点だったのかとか、

⑥ご近所は何処と何処がその地下道を使っていたのかとか、

⑦もっと基本なら、その女性はいつからこの地に住んでいるのか、家族はいつから、

⑧あるいはその地下に通じる女性の自宅はいつ頃ここに建ったのかとか、

⑨・・・普通女性は嫁に行って家を出ますが、この人は未婚だったんでしょうか?それとも旦那がマスオさん?

近所同士の結婚?

ほら、確認のインタビューと言うか、ヒアリングと言うか自供させる話法は山ほどあるんですよ(笑

ジャーナリスト宣言秋庭さんは「な~んにも無し」ですね(笑笑

第一、ソースとの接触があの時限りって、話だものね(爆笑

実証したいはずの秋庭さん。

でも決して実証のための努力をしない秋庭さん。

嘘は所詮嘘。虚実不明、蛇の生殺し状態の維持以外に「地下の専門家」として話を引っ張る道はなし。糊口を凌がにゃね秋庭さん。他に生きる術が無いものね。

もののついでに言やぁ、

このように、われわれの知らない地下道が東京にはたくさんある。「市区改正」のとき

につくられた開運坂の地下道も、そのひとつにすぎないのだ。

「そのひとつにすぎないのだ。」って日本語おかしくね?

37」丸の内の陸軍跡地を一括購入した三菱と地下要塞計画の謎

1890(明治23)年、丸の内の陸軍跡地が払い下げられ、三菱が一括購入した。このと

き三菱が手にした土地は丸の内だけではなく、今の有楽町から日比谷、数寄屋橋辺り、水

道橋から神保町にかけての三崎町も含まれていた。三菱は、陸軍の兵舎を取り壊して丸の

内一帯を更地にした。「市区改正」事業で道路ができれば、すぐにでもピルを建てる予定

にしていたが、道路は敷かれず丸の内は草ほうぼうの野原と化してしまう。

さて、ここに掲げられた、「1890年代前半の丸ノ内界隈」(『東京実測図』より)なる地図ですが、これは元を「実測東京全図」と言って、秋庭さんの大好きな「内務省の地図」です。明治11年から18年にかけて、改版を重ね、市販されています。明治11年=1878年~明治18年=1885年の地図が何で、「1890年代前半」明治23年~28年?に掛けての地図になるんでしょう?実はこの地図、

33」東京の地下は要塞地帯法と軍機保護法で国民から隠された!

で、以下のように書かれた(内容に誤りがあることは前項で触れました)、

1887(明治20)年に、初めて東京の精密な地図『東京五千分の一』が完成している

その翌年には、各省庁にあった地図室が廃止され、すべての地図は陸軍の管轄下に置かれ

ることになり、

と言う参謀本部陸軍部測量局への地図業務移管後に内務省地理局(地図室などと言う部署はありませんし、地理局は地誌の編纂などの業務もありその部分は廃止されていません)から「東京市区改正委員会」に版権が譲られ、直近の状況を一部補入して明治28年に「東京実測図」と言う名称で刊行されたからです。

なお、元版の「実測東京全図」(明治11年)は、ほぼ同じ時期に作られた陸軍陸地測量部の地図と並ぶ、愛宕山─富士見櫓を基線とする三角測量によって作られた最初の正確な地形図といえるものです。この地番入りの地図の影響は結構大きくて、上記「東京実測図」だけでなく、後に秋庭さんが挙げてくる「改正東京全図」や「逓信地図」の原図とも言えるものですので、ご記憶ください。

松方正義に150万円で無理矢理売付けられた10万坪。このうち練兵場跡地だった三崎町(ここが本命で、丸の内は添え物だったと言う説もある)は町地としての再開発が早々に見込めたので、まずここに手をつけた。

ところで、市区改正事業で道路ができようができまいが、三菱は開発資金ができた(只でビルは建ちません)段階で、丸の内の開発に着手する。ところがこの開発に係る、三菱の丸の内は、この後秋庭さんの眼中から消えて無っていますね。

一方、三菱の土地だった、今のJR有楽町駅の近くに東京府庁が1894(明治27)年に

建ち、その3年後には東海道本線を東京駅まで延長する工事が始まった。道路より先に線

路の敷設が始まったわけだ。ここにも「市区改正」事業の奇妙さが見える。

東京府庁の土地は三菱のものではありません。

今のJR有楽町駅の近くに東京府庁が

って、以下で秋庭さん自身がお書きのように有楽町駅その頃は影も形もありませんが。で後にできる駅とは200メートルほど離れてますけど。それでもランドマーク有楽町停車場ですか?それこそ以前にお使いになった、京葉線「東京駅」の上って何故仰らないのかな?いやぁ、相変わらず、肌理の細かい小器用な詐術ですこと。

秋庭さん完全にネグっていますが、東京府庁がここへ移ってきた年に、三菱は「三菱一号館」を建てています。翌明治28年「三菱二号館」が29年には「三菱三号館」が竣工しています。道路より先に一丁ロンドン部分完成しておりますが、と言うか、この界隈では、「市区改正」事業の道路の拡幅が出来てたんですね。つまり、道路と三菱村が先に出来てたんです。有楽町駅や、中央停車場が出来る15年以上前に。「市区改正」何処が奇妙なんですか?

今のJR有楽町駅が完成したのは1910(明治43)年のことだ。JR有楽町駅といえば、

1972年に開通した地下横須賀線がかすめるように横切っている。私は地下横須賀線が

開通したとき、「駅ができる前からここには地下道があったのだ」と気づいた。

1956年生まれの秋庭さんは、16歳の時に「現在のJR有楽町駅ができる前から総武横須賀地下線の基となる地下構築物があったと気付いていた」事になりますが大丈夫ですか?その時間感覚で。

東京トンネル横須賀線側は、1976年(昭和51年)開通開業じゃありませんか?まぁ、これだと秋庭さんも二十歳になるから、もうちょっと信憑性が増すかもしれませんよ?書替えようね角川本では(笑

昭文社、ゼンリンなどの市販の地図を見ると、横須賀線地下線は東京総武地下ホームを出ると、都道402号線下を有楽町駅手前まで進み、有楽町駅の南のはずれの架道橋(第2有楽橋ガード)下を走っており、駅下と言うより、架道橋と言う道路をまたぐ鉄橋の下を走っていると言った方が適切かと考えます。

さて、本平成21年3月18日川島冷蔵庫(令三)先生編著の超駄本(理由は同氏既刊の秋庭さんより一寸だけマシな駄ビング本だから)「【図説】日本の鉄道東海道ライン 全線・全駅・全配線 第1巻 講談社」が発売となりましたが、この「第1巻東京駅─横浜エリア」、「全配線」と書いてありますので、「総武快速・横須賀線」が如何様になっておられるかを確認。すると有楽町駅、①②番線のホームが架道橋(第2有楽橋ガード)上にかかっていますが、③④番線は架かっていない事が、掲載されている有楽町駅に南側から進入する電車展望写真によって判ります。また「総武快速・横須賀線」はその第2有楽橋ガードに対応する位置で、京浜東北、山手、新幹線の高架を潜っている様子が描かれていました。

その架道橋下を潜ると言う類似点では、秋庭さんが以下で言う、駅舎部分が避けられているという新宿駅大ガード下、や渋谷駅宮益坂から道玄坂へ抜けるガード下や、池袋駅(これはどの辺のことなんだろう?有楽町線はモロに池袋駅のホーム下を走ってますので該当しないと思われるのですが)となんらその構造に変わるところはない様に描かれています。

まさに、秋庭さんが以下に書かれている様に

地下に鉄道を走らせるときは駅を避けて線路の下にする。

まぁ、これでも秋庭さんらしい意味不明な書き方ですけどね。

「鉄道線路の」地下に鉄道を走らせるときは駅を避けて線路の下にする。

位には書いて欲しいものです。まぁ、実際には、重量物の下に地下鉄道を建設する方法なんて、確かに複雑でコストもかかるけれど、いくらでもあるんで必要なら後からでも掘りますよ。

しかも、秋庭さん言うような、駅の重量に耐えられるトンネルなんてそんなに意味のある話じゃありません。トンネルと構造物の間に、土があるなら、媒質があるなら、上の重量全部がトンネルにかかるわけじゃ有りませんもの。

JRの駅は、まさにコンクリートの塊だ。その下にトンネルをつくるとなると、何かで

駅を支えながら工事しなければならない。駅の重量に耐えられるトンネルをつくるのも容

易ではない。したがって、地下に鉄道を走らせるときは駅を避けて線路の下にする。

東京の地下を走る地下鉄でJRの駅の下を走っている電車はきわめて稀で、五反田駅の

下を走る都営浅草線だけだ。新宿駅も渋谷駅も池袋駅も駅舎を避けている。だから、駅の

下を電車が走れるのは、トンネルが駅より先につくられたからだ。

だから、有楽町駅よりも横須賀線のトンネル総武側も含めて「東京トンネル」と言うそうですが、また秋庭さんもどこかでこれを「東京トンネル」とおっしゃってますが、が先に出来ているなんて与太は飛ばさんように。

まぁ、余談ながら、川島本巻末の参考文献に──『日本鉄道旅行地図帳』各号(今尾恵介=監修/新潮社)──があるのには思わずヲイヲイと(笑

で、この「総武快速・横須賀線」なんですが、正確には「東海道線の線増」と言うことになりますけど、これについて、NET上で、川島本と異なる見解を上げておられる方がいらっしゃいます。

http://takuya870625.blog43.fc2.com/

http://takuya870625.blog43.fc2.com/blog-entry-28.html

“Reports for the future ~未来へのレポート~”

こちらで、「東海道線線増工事誌―東京・品川間」(日本国有鉄道東京第一工事局著1977年刊)の検証結果から当該線路の実際をレポートしておられます。一読をお勧めします。

なお、「東海道線線増工事誌―東京・品川間」(日本国有鉄道東京第一工事局著1977年刊)は秋庭さんのホームグラウンド都立中央図書館東京室でも閲覧が可能です。

秋庭さんは論外としても、冷蔵庫氏も相変わらずって所でしょうか。冷蔵庫氏定評のある、誤字・脱字校訂ミスについては、今回は結構まじめに著者校閲をされたようですが、配線の元の理解が怪しげですね。

地下横須賀線が走っているトンネルは、JR有楽町駅が完成する前につくられたことに

なる。つまり、市区改正の裏側で東京の地下道網が陸軍によって整備されていたころにで

きたのかもしれないのだ。そういえば、三菱が丸の内以外で取得した、今の有楽町から日

比谷、数寄屋橋辺りには丸ノ内線と日比谷線、有楽町線、千代田線、水道橋から神保町に

かけての三崎町には都営三田線、いずれも地下鉄が走っている。

地下鉄がようさん集中しているとか、走っているとかは秋庭さんの妄想の何の説明にもならないってことは前項でも散々言ったし、「市区改正」を出汁に陸軍が地下妄を整備した(江戸の敵を長崎じゃなかった、江戸の地下妄を明治の陸軍がリフォームしたと言う妄想から「建設」じゃなくて「整備」なのかな?)なんて根も葉もない嘘を「東京トンネル」を歪曲して、しかもその歪曲を根拠として言わんように。

そこには、当時、地下拠点がつくられていた可能性がある。大蔵大臣からの要請を受け

て陸軍の跡地の払い下げに応じた三菱が、陸軍が進めていた地下要塞計画に協力するため、

その他の土地を買ったとしても不思議なことではない。

元々陸軍の土地だったんですから、三菱に売らずにそのまま地下要塞とやら作っちゃった方が、合理的じゃね?機密も保持できるし。穴さえ掘りゃ地下要塞とか思っちゃってませんか秋庭さんは?

三菱買って5年後には第一号館建てちゃってるんですよ丸の内に。レンガ積みのビルたって半年や一年で出来ます?

道路が敷かれず荒れ放題の丸の内に世間が眉をひそめているとき「竹でも植えて虎で

も買うさ」といったのは、当時、三菱の当主だった岩崎弥之助だ。そこには三菱の確かな

読みと自信がうかがえる。

あら?虎はお「買い」になられるの?何処から天竺辺りからかしら(笑

例によって時制がおかしいのね、「竹でも植えて虎でも飼うさ」って弥之助さんが言ったのは、土地を買わされた時でしょ、「道路が敷かれず荒れ放題の丸の内」ってその後の事じゃないの?第一何で三菱の話に関係の無い「世間が眉をひそめ」るのさ?世間は広大な土地を法外な金額で買わされた、と言うか買った三菱に呆れたんであって、それとも何かね?秋庭語では「呆れる」と「眉をひそめる」は同義語なのかね?