用語解説&数値データ

加工系

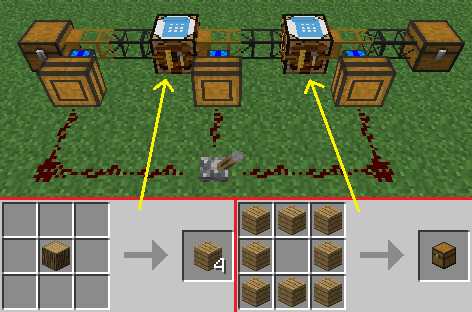

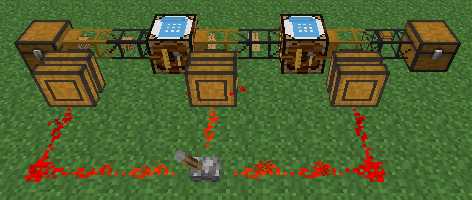

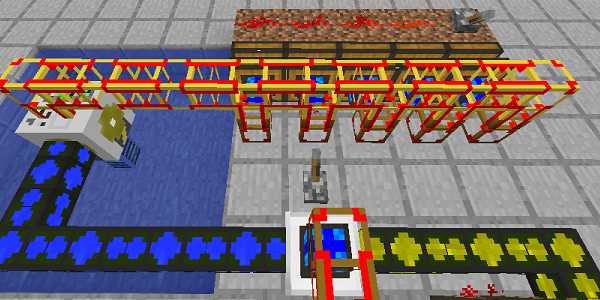

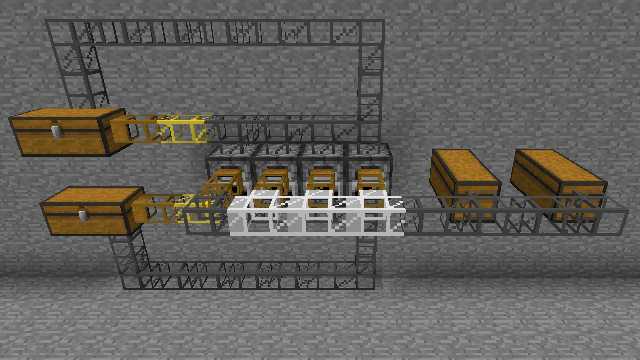

(非マシン)全自動作業台

併設された木パイプにエンジン入力がある毎に、

作業台本体に搬入済み or 作業台の隣接6マスにあるチェストの中身を使ってレシピ作成を行う。

結果として、作成された

アイテムは作られたと同時に木パイプから搬出される。

右クリックすると通常の作業台と同じように3x3のクラフトワーク画面が開くので、

ここに作成させたいレシピの見本を置いておく必要がある。

&imageInterfaceAutomaticCraftingTable.png)

通常の作業台と違い、3x3グリッドの上にアイテムを残したままクラフトワーク画面を閉じても、

置いたアイテムは作業台からこぼれず、作業台の上に残り続ける。

通常の作業台と同じようにも使えるので、この性質を利用し、単にちょっと便利な作業台として使う事も可能。

全自動作業台に直接アイテムを搬入する方式を取った場合、

- 見本レシピが崩れるのを防ぐため、全材料が2スタック以上された状態でないと作成が行われない。

- 作成が追いつかず、材料が64スタックになってしまった場合、それ以上運び込まれた原料はその場にこぼれる。

- そのレシピに使用しない、関係ないアイテムが流れてきた場合、やはりその場にこぼれる。

- バケツやマインカート、ツルハシや斧のような、スタック不可なアイテムを材料に使ったレシピ作成が行えない。

などの欠点がある為、省スペースに拘るでもない限り、この方式はあまりお奨めしない。

全自動作業台の隣接6マスにチェストを設置、そこに原料を搬入し、それを使って作らせる方式を取った場合、

- 直接搬入方式よりも、過剰搬入によるアイテムこぼれの危険性を減らせる。

- 2~3種類のアイテムを原料に使うレシピの場合、各面に専用チェストを置く事で、個別の流入量を調節し易い。

- スタック不可なアイテムを材料に使ったレシピ作成も行える。

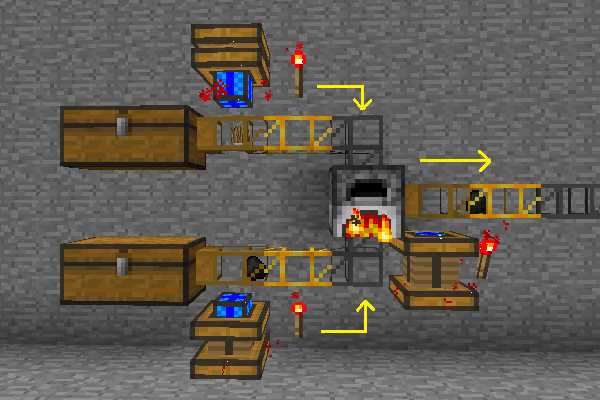

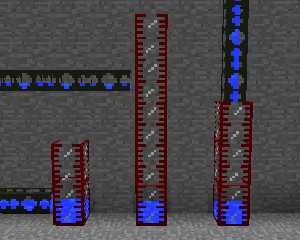

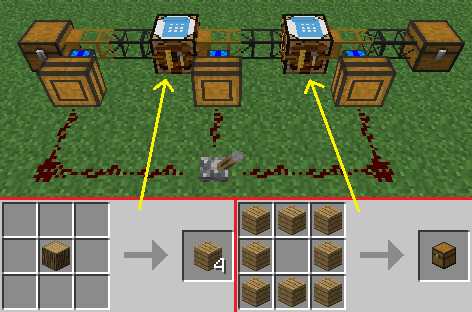

(非マシン)かまど

アイテムパイプを使う場合の運用方法が特殊で、

原料は上面から、

燃料は下面から搬入し、

精錬後の完成品は側面から搬出しなければならない。

IndustrialCraftの粉砕機など、

かまどのプログラムをベースに作られた他MODの装置は、案外たくさん存在する。

(左上に原料用のスロット、左下に燃料用のスロット、右に完成品置き場、という様式)

それらの装置にパイプでアイテムを搬入する場合も、この搬入法則に従わなければならない事が多い。

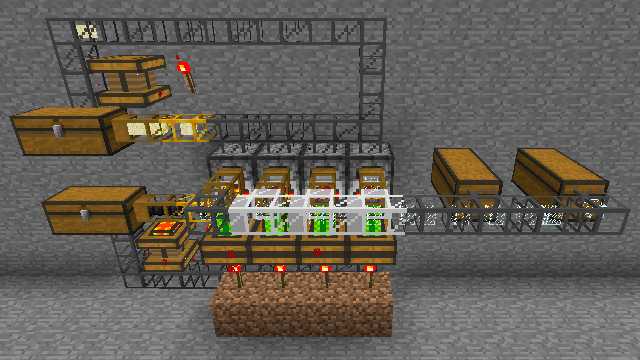

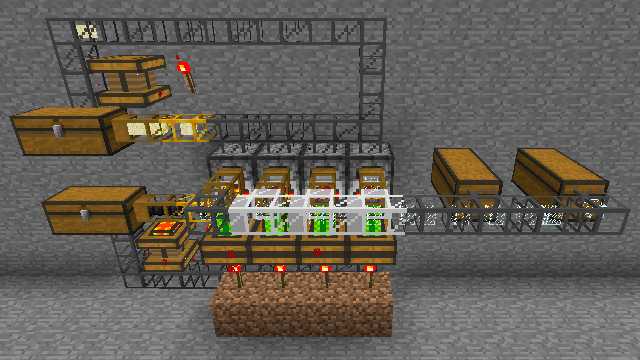

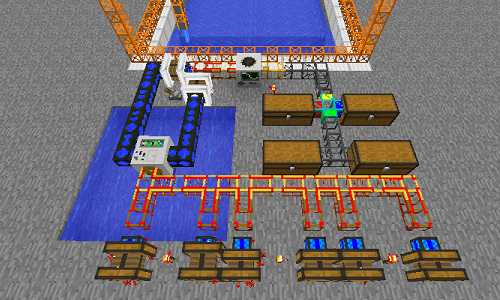

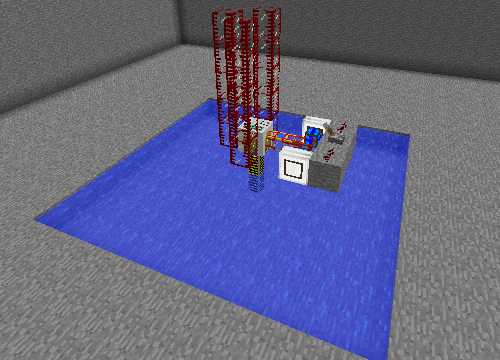

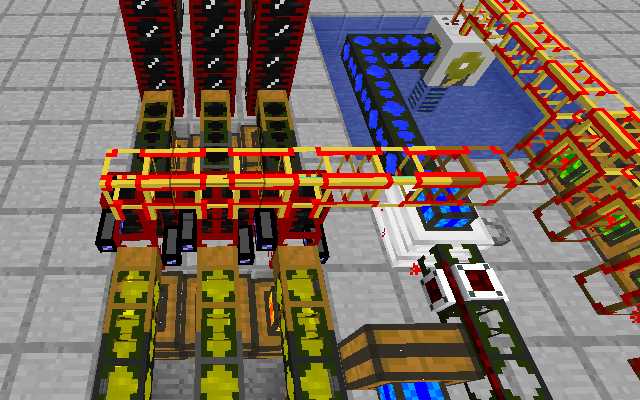

全自動精錬装置サンプル図(レッドストーン回路&エンジンは省略)

バージョン3.0.x以前はアイテムこぼれを防ぐ為に、かまど1つにつきダイヤパイプが2個必要だったが、

バージョン3.1.x以降は通常パイプも

すぐ隣に隣接かつ

収納枠が満載のブロックに対してはアイテムを送らなくなった為、

ダイヤパイプや(拡張MODで追加される)挿入パイプを使わなくても、アイテムこぼれを防げるようになった。

アイテム加速用の金パイプを設置すれば、木エンジンが「橙⇔赤」になっても、

アイテム同士の間隔が密になる過ぎる事での二重搬入も起こらなくなるので、ゲートを設置する必要もない。

採掘系

ボーリングマシン

| 作業1回の消費BP |

25 BP |

|

| 1tickに受け入れられるBP量の限界 |

25 BP |

| 内部のBPストレージの容量限界 |

25 BP |

| 安定動作に必須の入力BP/t |

0.0 BP/t |

| 最高効率に到達する入力BP/t |

25.0 BP/t |

<ブロックの採掘>

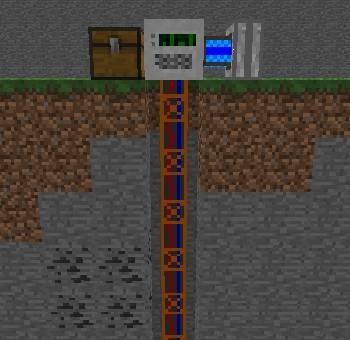

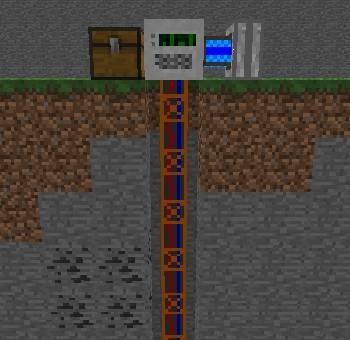

エンジン直付け または エネルギーパイプ によりBP入力を受けると、

25BP溜まる毎にそれを消費して真下に1

ブロック専用の採掘パイプを伸張、伸ばした先にあったブロックを回収する。

以後、岩盤か溶岩にぶつかるまでそれを繰り返す。

採掘されたブロックは、以下の優先順位に基づいて処理される。

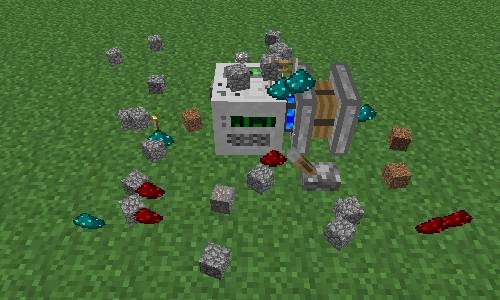

順位1.マシンの隣接6マスに満載でないチェストが置かれているなら、採掘物をそちらに格納。

順位2.マシンにアイテム用パイプが接続されているなら、採掘物をそちらに搬出(木パイプ不要)

順位3.チェストもパイプも無い場合、ポポポポーンと周囲に撒き散らす。

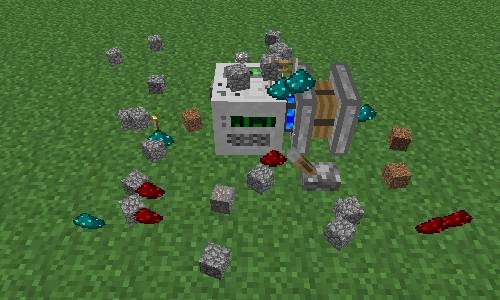

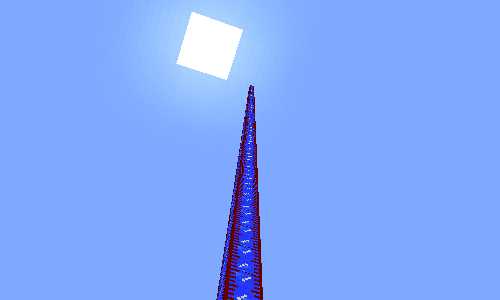

(※青いレッドストーンのようなアイテムはRedPower2という別のMODで追加されるアイテム)

(※青いレッドストーンのようなアイテムはRedPower2という別のMODで追加されるアイテム)

採掘したブロックに関しては、

素手・ツルハシ・シャベル・斧・剣で回収可能なものであれば、プレイヤーが回収した時と同じように回収される。

ガラスや葉など、大鋏、または

エンチャント[シルクタッチ]が無いと何も出ないブロックは消滅。

水は除去できるが、溶岩は除去できずぶち当たると止まる。

他MODで追加されたブロックに関しても、ほとんどの場合は上記の法則に従って回収 or 除去される。

クァーリーでの採掘と違い、レッドストーン鉱石やラピスラズリ鉱石のような、

破壊した時に複数個のアイテムがドロップするブロックからは、何故か1個しかアイテムが回収できない。

<採掘パイプ(Mining Pipe)>

ボーリングマシンが真下を掘り進む際に伸ばし、ボーリングマシンを撤去した後も残り続ける専用のパイプ。

脆く、他のパイプ同様に素手でもワンクリックで破壊できるため、撤去するのは簡単。

本来回収不能で、破壊時に消滅するはずのアイテムなのだが、3.1.xにおいては回収できてしまうバグがある。

<補足>

Mining Well。ボーリングマシン。直下掘り機。井戸掘りマシン。

同じ採掘系マシンであるクァーリーのマイナーチェンジと呼べるマシンであり、作成コストも安い(ダイヤ不要)

ただし広範囲を露天掘りできるクァーリーと違い、マシンの設置座標の真下しか掘れず、

岩盤まで掘り終える度に手動で撤去して再設置しなければならないため、あまり使用者が居ないのが現状。

クァーリー

|

鉄骨形成 |

採掘作業 |

|

| 作業1回の消費BP |

25 BP |

2~10 BP |

|

| 1tickに受け入れられるBP量の限界 |

25 BP |

130 BP |

| 内部のBPストレージの容量限界 |

10000 BP |

10000 BP |

| 安定動作に必須の入力BP/t |

0.0 BP/t |

2.0 BP/t |

| 最高効率に到達する入力BP/t |

25.0 BP/t |

10.0 BP/t |

最低限なめらかに動くには、2.0BP/t(=黒オイルの鉄エンジン1台)が必要。

ただし10.0BP/t(=金オイルの鉄エンジン2台)で頭打ち、それ以上入力しても速度は上がらない。

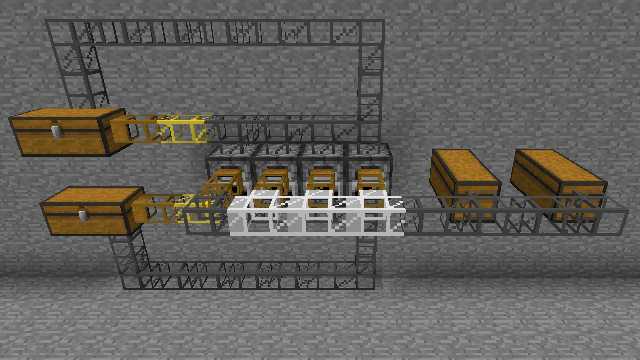

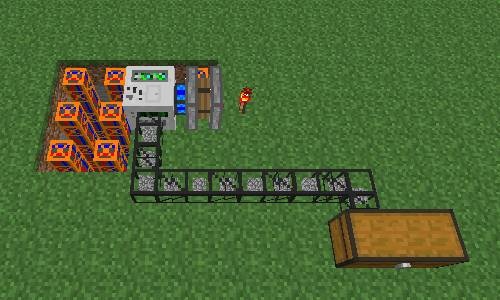

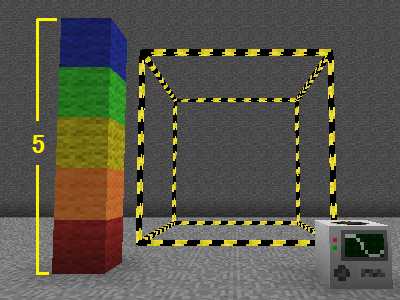

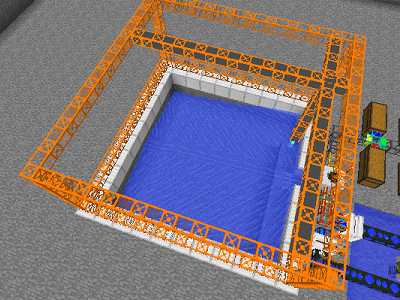

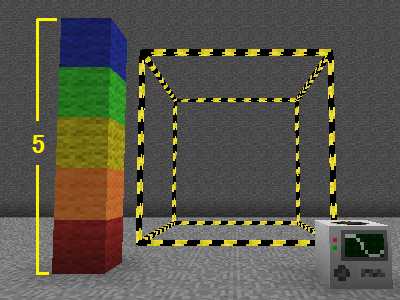

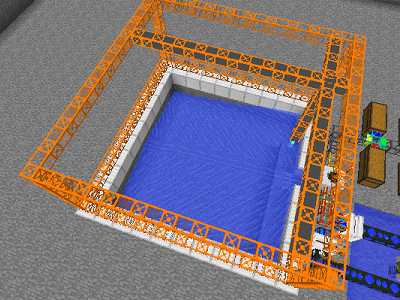

<設置前の範囲指定>

どれだけのエリアを採掘させるか、設置前に青マーカーで(鉄骨フレームを形成する)範囲の指定が半必須。

高さは5で固定なので、青マーカー3本を使って縦×横、面範囲を指定するだけでいい。

|

| ↓ |

|

ブロックを設置可能な限界高度ギリギリで範囲指定してしまうと、鉄骨フレームが建設不可になる。

というか、高度限界が256になった今ですらほとんどの鉱石の分布範囲はY=70より下、

Y=100とかY=120のような高所から掘った場合、土と丸石だけが手に入って、鉱石がほとんど手に入らない。

(単に目障りなジャングルツリーとか山とかを除去したいだけなら、フィラーを使った方がいい)

めんどくさい場合は範囲指定せずに、そのまま設置する事も可能だが、

その時の鉄骨フレーム形成範囲はクァーリーの背後の11x11x5で固定、採掘範囲はその内側の9x9範囲になる。

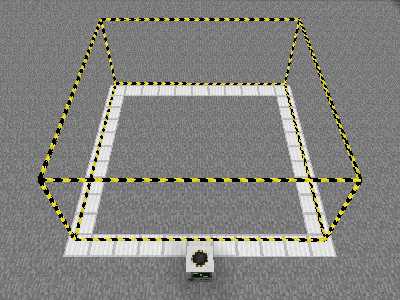

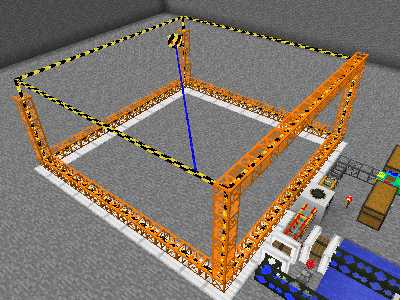

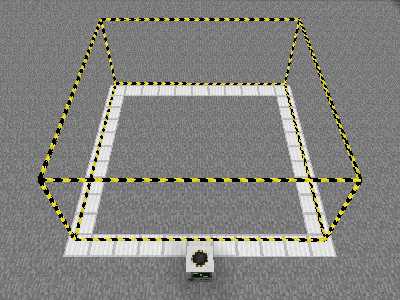

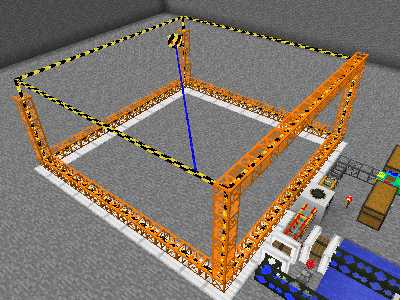

<鉄骨フレームの形成>

設置後の初回起動時は、採掘作業を始める前にドリルクレーンを吊り下げるための足場を形成する段階から始める。

この鉄骨フレームは、一度形成されるとクァーリーを撤去した後も残り続ける

ボーリングマシンの採掘パイプと違って硬く、また爆発の衝撃で壊す以外ではドロップアイテム化せず回収できない。

エンジン直付け または エネルギーパイプ によりBP入力を受けると、

25BP溜まる毎にそれを消費して、まず建設予定線で囲われた範囲内にある余計なブロックを全て除去する。

(※フィラーでの撤去と違って除去、ドロップアイテム化なしの消滅であるため注意)

全ての障害物を除去し終わった後は、同様に建設予定線で囲われた範囲の外枠に鉄骨フレームを建設していく。

建設完了後は採掘作業に移行するが、

移行後も鉄骨の損壊を確認した場合、またはフレームで囲われた範囲内に異物が設置されたのを確認した場合、

採掘作業を一時中断して修復および異物除去を行う、それが完遂されてから再び採掘作業に戻る。

<ブロックの採掘>

エンジン直付け または エネルギーパイプ によりBP入力を受けると、

1tick毎に2BPのレートで消費して、採掘範囲内におけるドリルクレーンの移動、およびブロックの採掘作業を行う。

ブロックの採掘だけでなく、クレーンの移動にもBPを消費する点に注意。

他のマシンと違い、(視認不可能だが)内部に余剰BPを溜め込むための膨大な貯蓄領域を有しており、

平均2BP/t以上のBP入力を行うとここに超過BPが溜まっていく、

溜まったBPが一定値を超える毎に作業速度が向上するが、応じて消費レートも3BP/t、4BP/tと上がっていく。

平均10BP/tで最高効率に到達し、それ以上は無駄、速度は上がらず、入力したBPも空費される。

平均入力2BP/tだと、採掘速度は非常に遅く、0.5ブロック/秒のクレーン移動&採掘速度。

平均入力10BP/tでさえ、1.25ブロック/秒のクレーン移動&採掘速度。

なお、平均入力が2BP/tにさえ届かない場合は、止まったり動いたりの息も切れ切れな稼動となる。

採掘されたブロックの搬出優先順位は、ボーリングマシン(上述)のそれと同じ。

採掘できるブロックと出来ないブロックに関しても、ボーリングマシン(上述)のそれと同じ。

ただしボーリングマシンの場合と違い、

レッドストーン鉱石やラピスラズリ鉱石など、破壊した際に複数のアイテムが出るブロックからは、

プレイヤーが破壊した時と同じようにきちんと複数個のアイテムが回収される。

<補足>

Quarry。クァーリー。露天掘り機。

未使用のダイヤピッケルを含めて合計11個のダイヤモンドが必要、消費BPも鬼畜、採掘速度も牛歩だが、

放置しておくだけで勝手に採掘&ブロック回収を行ってくれる。

ただし鉱石収集目的で使うと、ブランチマイニング時と同様、とにかく大量の丸石が余る、用途に困る。

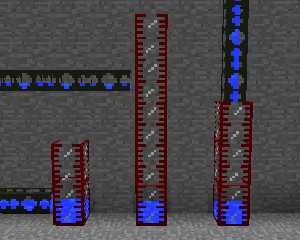

テクニックとして、採掘開始直後の時点で下図のように鉄骨フレームの直下1ブロックを掘り、

そこに水源を置いておくと、水流が溶岩を黒曜石にしてくれるので、溶岩で採掘が止まる事がなくなる。

|

⇒ |

|

実際にやってみれば分かるが、9x9範囲であれば水源1個の設置で十分、

31x31範囲でも、各辺中央に1個ずつ、計4個も設置しておけば十分なだけの水流、もとい洪水が生まれる。

岩盤まで採掘し終わったら、最初に設置した水源を撤去すればまとめて全ての水抜きがされるが、

難点はこの状態だと、普段は撤去される採掘領域内の水源が撤去されずに残る事。

また、水流が大量に生まれるので、その付近を歩いただけでカクつく低スペックPCにはそもそも辛い。

初心者にありがちなミスとして、

青マーカーで最大範囲指定すると、確かに64x64範囲(の鉄骨の内側の62x62範囲)を採掘できるが、

これだと最大速度で稼動させても一段掘り終わるのに現実時間で50分強、

y=64付近から掘り進めた場合、ダイヤの埋蔵高度であるy=15に到達するのに現実時間で40時間、

岩盤高度であるy=1~5まで掘り終わるのに48時間ほどかかってしまう。

ぶっちゃけダイヤが欲しいならY=16以下を集中して掘るべきで、バカ正直にY=64から掘る必要はない。

液体系

ポンプ

| 作業1回の消費BP |

9 BP |

|

| 1tickに受け入れられるBP量の限界 |

9 BP |

| 内部のBPストレージの容量限界 |

9 BP |

| 安定動作に必須の入力BP/t |

0.0 BP/t |

| 最高効率に到達する入力BP/t |

9.0 BP/t |

<ホースの伸張>

設置されると、真下に液体(水・溶岩・黒オイル)の水源または水流があるかどうかをサーチ。

ある場合はその液体に着水するまで専用のホースをゆっくりと真下に伸ばす。

ポンプと液体との間に空気ブロック以外の障害物がある場合、それが障害物となって無いものと見なされる。

(松明、レバー、はしごのような

設置物も障害物と見なされる)

ボーリングマシンの採掘パイプと違い、このホースはパイプの一種ではなく、そもそも実体ですらない。

ホログラフィのようにプレイヤーが接触してもすり抜ける。

よってツルハシその他での回収はおろか、破壊さえできず、ただしポンプを撤去すると同時に消滅する。

途中から障害物を取り除くなどして液体までとの間を開通させた場合、

あるいは後発的に液体の流れが変わるなどして、水流の一端がポンプの直下座標に侵入した場合、

その途端に液体ありと見なされ、ホースの伸張は再開される。

これら一連のホースの伸張作業はBP消費を一切必要とせず、ノーコストかつ自動で行われる。

<液体の取水>

ホースの先端が液体面に着水した後は、

エンジン直付け または エネルギーパイプ によりBP入力を受けると、9BP溜まる毎にそれを消費して、

1.ホースの先端が「液体源」に接触している間は、

「その液体源と同種」かつ「地続き」の液体源を、「着水地点から水平距離で半径90ブロック」を限界点として、

「一番遠く離れた所にあるもの」から順番に取水していく。

2.ホースの先端が「液体流」に接触している間は、

流れを遡った所にある「液体源」を補足&回収、ホース先端に接触する液体流が無くなるまでそれを繰り返す。

遡上した結果、液体源がポンプより高い位置にある場合でも、容赦なく吸い取る。

3.ホースの先端が「源」にも「流」にも接触していない場合、

更に真下をサーチ、液体源または液体流が発見できた場合は、そこを目指してホースの伸張を再開する。

取水された液体源ブロック(=バケツ1杯分の液体)は、以下の優先順位に基づいて処理される。

順位1.ポンプの隣接6マスに満載でない液体タンクが置かれているなら、液体をそちらに注水。

順位2.採取液体が水で、ポンプの隣接6マスに鉄エンジンがあり、かつ冷却水ゲージが9目盛り以下なら、そちらに注水。

順位3.ポンプに液体用パイプが接続されているなら、汲み上げた液体をそちらに搬出(木パイプ不要)

順位4.上記全てが無い場合、バケツ10杯分までは内部に保持できるが、それ以上は取水できない。

<液体パイプの輸送限界によるボトルネック>

液体パイプを通っていく液体の進行速度は非常に遅く、金パイプで2.4ブロック/秒、金以外は全ては0.6ブロック/秒。

エネルギーパイプを用いた場合、入力0.25BP/tの時点で丸石パイプ1本分の輸送限界に達してしまう。

パイプ内で液体が渋滞を起こし、ポンプ外に運び出せない状態でも、入力されたBPは無益に空費され続けるので、

あまり高レートのBPをポンプに供給し続ける意義は薄い。

解消するには、ポンプから伸びるパイプの数を2本、3本と増やす、搬出経路を増やせばいいのだが、

金の液体パイプ4本体制でさえ入力4.0BP/tの時点で輸送限界に到達する。

| 丸石・焼石1本 |

|

石エンジン(直付け)は「青」の時の取水量しか捌ききれない。

「エネルギーパイプ」で「0.25BP/t」入力すると輸送限界に到達。 |

| 丸石・焼石4本 |

|

石エンジン(直付け)は「橙⇔赤」での取水量も捌ききれる。

「エネルギーパイプ」で「1.00BP/t」入力すると輸送限界に到達。 |

| 金1本 |

|

石エンジン(直付け)は「橙⇔赤」での取水量も捌ききれる。

「エネルギーパイプ」で「1.00BP/t」入力すると輸送限界に到達。 |

| 金4本 |

|

「エネルギーパイプ」で「4.00BP/t」入力すると輸送限界に到達。 |

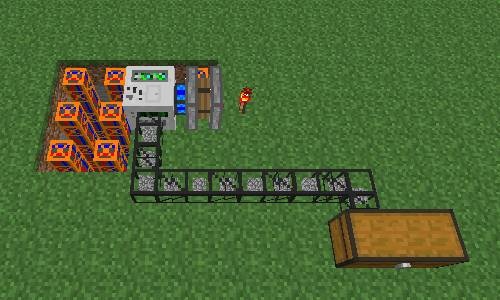

ポンプ自身の限界動作入力値である、9.0BP/tでのパフォーマンスを完全に引き出すためには、

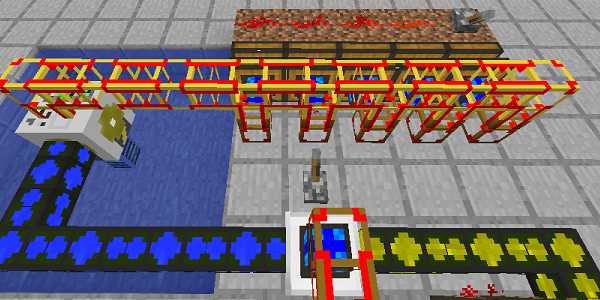

パイプを使用せず、液体タンクを直接ポンプに隣接させる必要がある。

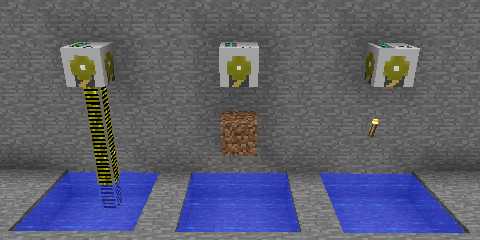

上図のように配置した状態で、エネルギーパイプを通して9.0BP/tの入力を行えば、ポンプは最高の効率で仕事をする。

ただし、必ずしもボトルネックを解消、液体の通りを良くすれば良いという訳でも無い点に注意。

「エネルギーパイプ」+「4.0BP/t」+「金パイプ4本」の体制で取水を行うと、1秒間に約バケツ8杯分の水を汲むが、

サイズ2x2の無限水源が一瞬にして枯れ、サイズ4x4の無限水源にも枯れる危険性が生じる。

「エネルギーパイプ」+「9.0BP/t」+「液体タンク隣接」の体制で取水を行うと、1秒間に約バケツ20杯分の水を汲むが、

サイズ4x4の無限水源が一瞬にして枯れ、サイズ8x8の無限水源にも枯れる危険性が生じる。

しかも、これらは常時FPS60以上をキープできる高スペックPCでの話であって、

平均FPSが60未満の低スペックPCでは、発生したラグにより、更に大きな無限水源ですら枯れる危険性が生じる。

<水源のサイズによるボトルネック>

サイズ5x5の無限水源なら、バケツ25杯分の水を取水した時点で一時停止、

サイズ9x9の無限水源なら、バケツ81杯分の水を取水した時点で一時停止、という具合に、

同一平面状に存在する地続きの水源全てを順番に吸い、取得が一巡した後、

およそ2~3秒ほどポンプが動作を止める瞬間が存在する。

この瞬間や、あるいは溶岩や黒オイルを吸引している場合でホースを下の段に降ろしている瞬間などは、

入力されたBPがポンプの取水作業に反映されず、入力BPが丸々無駄になる。

なので無限水源のサイズが大きい事は、枯渇の危険性を減らすだけでなく、効率を上げるという点でも役に立つ。

(非マシン)液体タンク

1ブロックにつきバケツ16杯分の液体を貯蔵できるタンク。

ポンプや液体パイプを経由して搬入する以外に、バケツを手に持って右クリックする事でも投入できる。

(

BuildCraft単体だと)搬入できる液体は、水、溶岩、黒オイル、金オイルの4種類。

一度中に入った液体を取り出すには、液体用の木パイプ(+エンジン)を使って液体パイプで搬出するか、

空バケツを手に持って右クリックする必要がある。

縦に積み重ねる事では連結するが、横に並べる事では連結しない。

また1つの液体タンクタワーには1種類の液体のみ搬入可能、既に別種の液体が入っているタンクには搬入不可。

どの高さから液体を流し込んでも、液体は必ず積み重ねたタンクの底から溜まり始める。

積み重ねたタンクの高い所に木パイプを設置した場合、水位がそこまで到達しないと液体が搬出されない。

リファイナリー

| 作業1回の消費BP |

1.5~5.0 BP |

|

| 1tickに受け入れられるBP量の限界 |

25 BP |

| 内部のBPストレージの容量限界 |

25 BP |

| 安定動作に必須の入力BP/t |

1.6 BP/t |

| 最高効率に到達する入力BP/t |

6.0 BP/t |

(レンチを持たずに)右クリックする事で、下図のような画面が開く。

ただし現在のバージョンではまだ用途がなく、未設定でも用途に影響がないので、特に触る必要は無い。

<液体の搬入&搬出>

背中側の小タンク2本には、黒オイルを搬入する。タンク1本につきバケツ4杯、計バケツ8杯分まで貯留可能。

液体パイプでの搬入は、リファイナリーの背中側からしか出来ない。

黒オイルの入ったバケツを手に持って右クリックする事でも、1杯分の黒オイルを搬入可能。

正面側の小タンク1本には、精製された金オイルが貯留される。バケツ4杯分まで貯留可能。

液体用の木パイプでの搬出は、リファイナリーの正面側からしか出来ない。

こちらは空バケツを使っても汲み取れないため、バケツに汲む場合でも一度木パイプで引き出す必要がある。

<金オイルの精製>

エネルギーパイプ必須のマシン。むしろ使わないと上手く動作しない。

BP入力を受けると、1tick毎に1.6BPのレートで消費し、1tickに精製工程を+2進める(バーの色は紺色)

ただしストレージ(容量25BP)内の蓄積BP量が1.6未満だと、1tick毎に精製工程が-2後退する(バーの色は赤色)

一定時間、5.1BP/t以上のレートでの入力を感知し続けると、動作性能が変化する。

(安定して変化させるなら、5.6BP/t以上の入力を保ちたい)

バーの色が水色→緑色と変化し、緑色の状態では1tick毎に5.0BPのレートで消費、1tickに精製工程を+5進める。

一度この状態になると、入力レートが5.0BP/t以下になるまでバーの色が緑のままを維持する。

入力レートが5.0BP/t以下になると、バーの色は水色を経て紺色に戻る。

| 棒が赤色(動力不足) |

|

棒が紺色(安定稼動) |

|

棒が水色(移行中) |

|

棒が緑色(最大効率) |

|

⇔ |

|

⇔ |

|

⇔ |

|

作業工程の値は0~400の間で変動、

400になる毎に、黒オイル0.1杯分から金オイル0.1杯分を精製してカウントを0に戻す。

常に紺色なら100秒につき、常に緑色なら40秒につき、バケツ1杯分の金オイルが精製される計算。

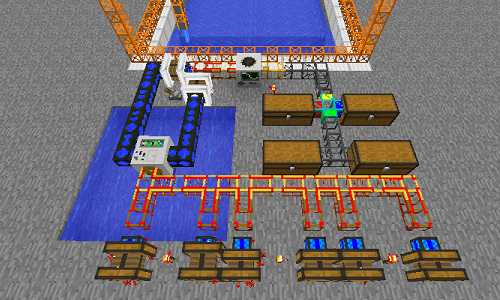

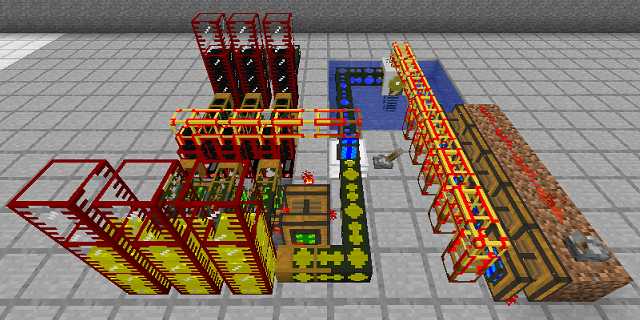

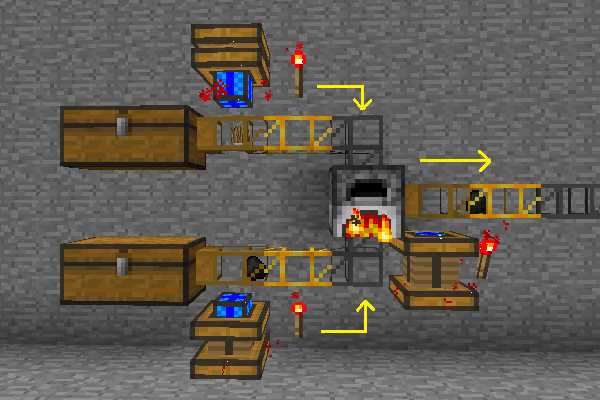

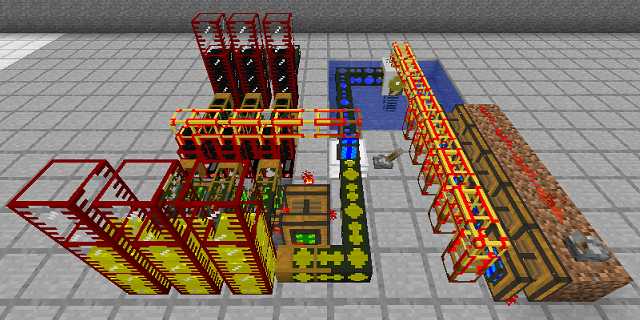

リファイナリーを使った金オイル精製のサンプル施設

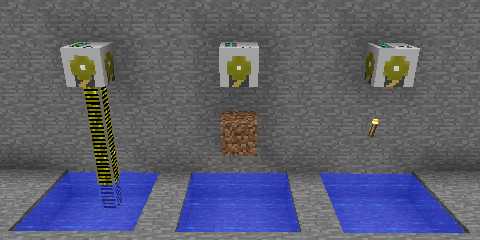

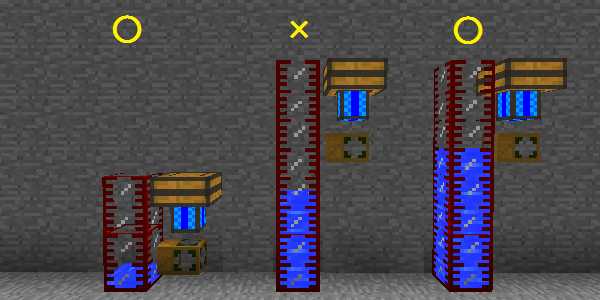

<精製機構の簡易サンプル1>

エンジンは木x2と石x10のみ、エネルギーパイプも木x2と石x5のみ。

鉄エンジンは使用せず、金&ダイヤの使用も極力控え、リファイナリーに使うダイヤ歯車1個のみとなっている。

稼動当初の精製効率は悪いが、開始から3分ほどで石エンジンの色が緑、

更に3分ほどで緑⇔橙を行ったり来たりするようになり、最高スピードを保ってのオイル精製が可能になる。

石エンジン10個に8個ずつ木炭を入れると、およそバケツ10杯分の黒オイルを金オイルに変換。

石エンジンはレバーで、木エンジンは隣にレッドストーントーチを設置して起動させる。

木エンジンの背中側でなく真横にレッドストーントーチを立てれば、石エンジンには余計な動力は伝わらない。

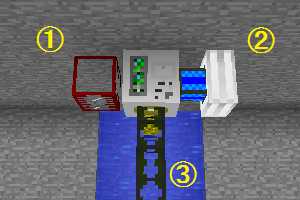

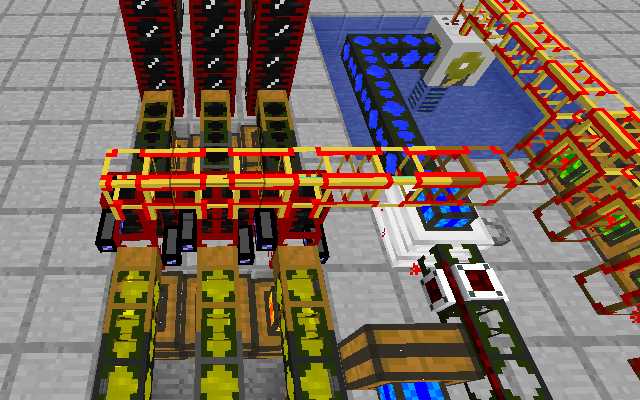

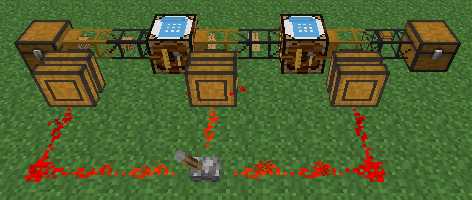

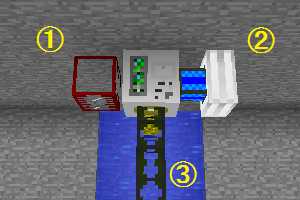

<精製機構の簡易サンプル2>

配線がやや複雑化した代わりに、極限までコスト削減が図られたタイプ。初歩の初歩程度の回路知識が必要。

エンジンは木x2、石x6。エネルギーパイプは木x1、石x1。

石エンジン6機をこのように配置する。

| 縦に見た図 |

横から見た図 |

|

|

その上にブロック(※土でなくとも良い)を被せて、更にレバー、レッドストーンパウダー、リピーターを設置。

リピーター4つの遅延は限界まで引き絞り、最大まで伝達を遅らせる。

| 縦に見た図 |

横から見た図 |

|

|

石エンジン6機に8個ずつ木炭を入れると、およそバケツ7杯分の黒オイルを金オイルに変換。

サンプル1と比べるとおよそ1.2倍のコスト効率、稼動開始から15秒ほどで一気に最高効率での精製に入る。

エンジンの上にブロックを被せて赤石を撒いたり、リピーターで遅延を生じさせたりするのは、

石エンジン6機が微妙にタイミングをずらしつつ、ベストタイミングでエネルギーパイプに入力を行うようにするため。

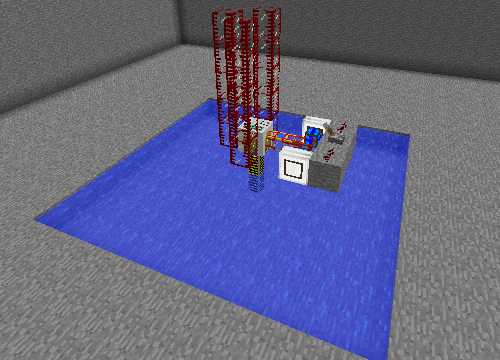

<精製機構の簡易サンプル3>

永久機関。

リファイナリーで精製した金オイルの一部を鉄エンジンに回し、その鉄エンジンでリファイナリーを動かす。

左側は精製機構。3ライン体制。

鉄エンジンが出力した5BP/tを、エネルギーパイプで3分割、3台のリファイナリーに1.66BP/tずつ送る。

液体パイプは、丸石パイプと焼石パイプを交互に並べる事で、結合させずに並べる事ができる。

木エンジンは地面に埋め込み、横にトーチを立てて動かしっぱなし。

左側は動力機構。

5機の木エンジンのBP/tをエネルギーパイプで収束させ、緩やかな速度でポンプを動かす。

1機の鉄エンジンに冷却水を回す程度なら、5機で十分。

左側からは冷却水を搬入し、右側からは精製した金オイルの一部を持ってくる。

精製した金オイルの一部を鉄エンジンに回す部分は、このままでも構わない場合は構わないが、

金ゲート&赤ワイヤーを使って、

「鉄エンジンのタンクに金オイルが入っていない」時だけ金オイルが来るようにすれば尚の事良い(任意)

もし鉄エンジンの爆発が怖いのならばレバーは撤去し、代わりに鉄エンジンの横に赤石ゲートを取り付けて、

「エンジンの色が青または緑(Engine Safe)」の時だけレッドストーン出力するようにすればいい。

最終更新:2012年04月03日 18:17