用語解説&数値データ

建設系

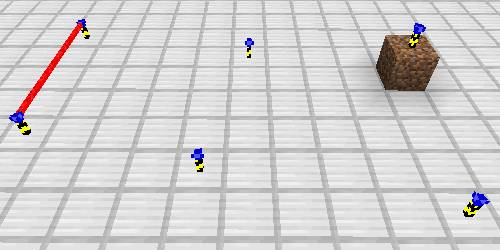

青マーカーでの範囲指定

「クァーリー」「フィラー」「製図机」を設置する前に、どの範囲で作業させるか事前に指定する必要がある。

「クァーリー」だけは別に行わなくてもOKだが、その場合選択範囲はデフォルトの11x11(採掘範囲はその内側の9x9)で固定

範囲指定には青マーカー(Land Maker)が必要。

範囲指定が完了した後には再び回収して使い回せるので、最低でも4本作れば、あとはそれほど大量に作る必要は無い。

2本使って直線を

|

⇒ |

|

3本使って平面を

|

⇒ |

|

4本使って空間を指定する。

|

⇒ |

|

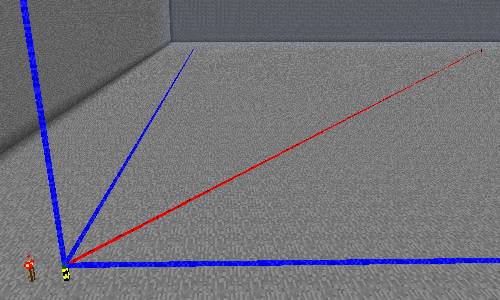

赤い線は、範囲を構成する全てのラインの集約点にある青マーカーを右クリックする事で展開される。

間違った範囲を指定してしまった場合、青マーカーのどれか1つを撤去&回収する事で赤線は消える。

青マーカー同士の間に赤線が結ばれるには、

二つの青マーカー同士が同一直線状に存在している必要が有り、1マスでもズレると赤線は正しく結ばれない。

が、赤線を展開していない青マーカーに対してレッドストーン入力すると、

範囲指定を行う際の指針となる

仮の青い線が壁や天井を貫通して展開されるので、範囲形成の参考に役立つ。

ただし範囲1つの限界サイズは64x64x64であり、青い仮定線も64マス以上は伸びる事ができない。

赤線が展開された状態で、

青マーカーのいずれかに隣接させて「クァーリー」「フィラー」「製図机」を置くと、赤線が建設予定線に変わる。

以後、「クァーリー」「フィラー」「製図机」は、その建設予定線の範囲内に対して仕事を行う。

注意しなければいけないのは、それらのマシンの設置は、

範囲の内側や建設予定線と重ならないよう、範囲の外側に設置されるようにして置かなければならないという点。

でないと作業時に一緒に採掘されたり、撤去されたり、建物の一部として製図に記録されたりする。

誤った設置例その1↓(設置したマシンが青マーカーに隣接していない)

誤った設置例その2↓(設置したマシンが建設予定線の内部に食い込んでしまっている)

フィラー

| 作業1回の消費BP |

25 BP |

|

| 1tickに受け入れられるBP量の限界 |

100 BP |

| 内部のBPストレージの容量限界 |

100 BP |

| 安定動作に必須の入力BP/t |

0.0 BP/t |

| 最高効率に到達する入力BP/t |

75.0 BP/t |

<設置前の範囲指定>

設置する前に青マーカーで範囲指定しておく必要がある。

指定しなくても9x9範囲は掘れるクァーリーと違い、範囲指定をしておかなければ稼動させる事ができない。

正しく設置されたなら、青マーカーによる赤い線が、建設予定線に変化する。

<モード設定>

設置したフィラーを右クリックすると、このような画面が表示される。

上の3x3スロットには、何のモードで作業させるか指定するための赤レンガまたはガラスを置く(自前で用意)

下の3x9スロットには、作業に使用させるための

ブロックを入れておく(自前で用意)

モードは全部で6つあり、以下のように赤レンガまたはガラスを配置すると認識される。

|

全て埋める

Filling Resouce内のブロックを使って、選択範囲内を全て埋める |

|

全て撤去

選択範囲内のブロックを全て撤去。

撤去されたブロックは回収も消去もされず、ドロップアイテム状態でその場に落ちる。 |

|

整地

選択範囲内+選択範囲の上部にあるブロックを全て撤去し、

かつ選択範囲の下側に空間がある場合は

Filling Resouce内に置かれたブロックを使ってそれを全て埋める。

水は埋め立てられるが溶岩は無理。 |

|

外壁のみ

Filling Resouce内のブロックを使って、選択範囲内の外枠(床+壁+天井)のみを埋める。 |

|

四角錐

Filling Resouce内のブロックを使って、選択範囲内に四角錐(=ピラミッド)を作る。

ただしピラミッド内部は空洞にはされない。 |

|

階段

Filling Resouce内のブロックを使って、選択範囲内に階段を作る。

Fillerを設置した面がちょうど階段の下段側になる |

赤レンガ&ガラスの配置が正しい場合、下図のようにフィラーのランプが赤から緑に変わる。

|

⇒ |

|

指定範囲の設定作業が完全に完了したのを確認した場合、フィラーのランプは自動的に緑から赤に戻る。

作業完了確認をして赤ランプになったフィラーに再び作業させたい場合、

メニュー内の赤レンガまたはガラスを置き直し、モード設定をもう一度やり直す必要がある。

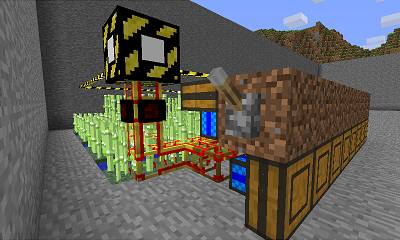

撤去モードで稼動させた場合、このような感じになる

|

⇒ |

|

整地モードで稼動させた場合、このような感じになる。

|

⇒ |

|

<作業の進行>

エンジン直付け または エネルギーパイプ によりBP入力を受けると、25BP毎にブロックを1つ設置または撤去する。

設置に使用するブロックはプレイヤーが自前で用意、建材としてフィラー内に入れておく必要がある。

撤去されたブロックはクァーリーやボーリングマシンと違って回収はされず、ドロップ状態でその場に落下する。

他のほとんどのマシンと違って、1ピストンでの入力は100BPまで受け付けられるので、

青時に52BP/pstnである「石エンジン」「鉄エンジン(黒)」をを直付けして設置した場合でも、1ピストンにつき2回。

青時に130BP/pstnである「鉄エンジン(金)」を直付けして設置した場合でも、1ピストンにつき4回分の作業を行える。

ただし処理限界の関係から1tickに行える作業は3工程までなので、

「鉄エンジン(金)」を直付け設置した時などは、最初の3つと最後の1つの間に僅かにタイムラグが発生する。

最大効率に到達するのも75.0 BP/tの段階で、100.0 BP/t入力しても1tick4回の作業は無理。

<擬似クァーリーとしての使用>

クァーリーの上限効率は、入力10BP/tに対して1.25ブロック/秒での採掘。

対しフィラーの撤去モードを使用すれば、指定範囲内のブロックをそれよりも遥かに高速で採掘できる。

入力10BP/tなら8ブロック/秒、25BP/tなら20ブロック/秒、75BP/tなら60ブロック/秒。

が、この場合、撤去されたブロックはクァーリーのように自動回収されず、ドロップ

アイテム状態でその場に落ちる。

このその場に落ちるというのが厄介で、大量のドロップアイテムが凄まじい負荷を生み出す原因になる。

最新かつハイエンドのグラボを積んだ超ハイスペのPCでさえ、

プレイヤーの周囲一定範囲内にあるドロップアイテムの数が数千個ともなれば、TinyでもFPSが一桁に。

低スペックのPCに至っては、数百個あるだけでFPS一桁、まともなプレイが不可能になる。

<フィラー限定のゲート設定>

フィラーのみ、フィラーの隣接6マス内にゲートを設置する事で、特殊な設定をする事ができる。

この中でも特にループ設定は、活用すれば

「範囲内にブロックが設置されたら撤去」「範囲内のブロックが破壊されたら即座に修復」という芸当ができる。

|

条件Xが満たされている間だけ、フィラーの動作を許可し、指定した作業を続行させる。

設定すると、条件が満たされていない間、フィラーの動作が止まるようになる。 |

|

条件Xが満たされている間だけ、フィラーの動作を禁止し、指定した作業を一時停止させる。

ループ設定ではないので、作業停止を確認した後は常に止まったままになる。 |

|

条件Xが満たされている間、フィラーの動作をループ化させ、指定した作業を半永久的に遂行させる。

これが有効になっていると、範囲内の作業が全て完了したのが確認されても、

フィラーのランプが自動的に緑から赤に戻らず、継続して指定範囲内を監視し続ける。 |

(非マシン)製図机

マシンではないので、BP入力は必要ない。

設置する前に青マーカーで、ブロック情報を記録させたい範囲を指定しておく必要がある。

指定しなくても9x9範囲は掘れるクァーリーと違い、青マーカーでの範囲指定と組み合わせなければそもそも使えない。

正しく設置されたなら、青マーカーによる赤い線が、建設予定線に変化する。

設置した製図机の右クリックすると、下図のような画面が開く。

ここに黒または青の製図を置くと、範囲内にあるブロック情報を記録する事ができる。

記録する際にキーボード入力で製図に名前をつける事ができ、違う名前をつければ何百種類もの製図を登録可能。

既に別名で記録済みな製図にも上書きする事ができ、少ない数の製図を使い回す事もできる。

ただし、同名の製図は全ワールドのセーブデータを通して一ユーザーにつき一種類しか同時に存在できず、

同じ名の製図を作ってしまうと、前に作成した同名製図の情報に上書きされてしまい、前の同名製図のデータは消える。

テンプレート(黒製図)とブループリント(青製図)の違い

テンプレート

範囲空間内のブロック有無情報、0(ない)か1(ある)かだけが記録される。

ブロックの種類や向きなどの情報は記録されない。

製図机の横にレッドストーントーチを立てるなど、レッドストーン入力がされた状態にしていくと、

(製図机の外観に変化は表れないが)範囲空間内のブロック有無情報を反転させたデータがテンプレートに記録される。

水源や水流のような液体、ハシゴやたいまつのような

設置物も、ブロックと見なされて記録される。

ブループリント

範囲空間内のブロックの「種類」や「向き」や「状態」なども含めて記録される。

代償として、範囲内のブロックは寸分違わず全く同じものを用意しなければならない(=樹木や雑草の複写は困難)

レッドストーン入力しながらでも反転データは記録されない。

他MODで追加されたブロックもほとんど記録&再現できるが、一部の特殊なブロックは記録できない。

また、あるMODを導入した状態で、そのMODにより追加されるアイテム・ブロックを含んだデータを記録、

後にそのMODを抜いた状態で、その製図をビルダーのスロットに置くと、

「Saving Chunks」画面でフリーズ、そのワールドにログインできなくなってしまう。

これはその製図を作成した時のMOD構成を(ID番号なども含めて)再現した上でログインしない限り解消されない。

思い出せない、再現不可能な場合は、マップエディタ系の外部ツールでビルダーごと削除するしかない。

- × IndustrialCraftの各種ケーブル(SavingChunks後フリーズ、ログイン不可になる)

- × ThaumCraftの魔法印(SavingChunks後フリーズ、ログインは可能)

- ▲ RedPowerのワイヤー&ケーブル各種(方角変更不可・ワイヤーの繋がり方が再現されない)

- ▲ ForestryForMinecraftの各種農業マシン(コピー設置後も、初回稼動時の範囲内整地が回避できない)

- △ RedPowerの1/2~1/8ブロック、集積回路、セル(方角変更不可)

- ○ BuildCraftのアドオン各種で追加されるパイプ類(LogisticPipe、TeleportPipe等の高度なPipeもOK)

- ○ IndustrialCraftの上記以外のブロック(発電機、装置、乾燥前・乾燥後・着色後のConstruntion Foam含む)

- ○ RedPowerの上記以外のブロック(チューブはペンキでの着色も含めて再現される)

- ○ ForestryForMinecraftの上記以外のブロック(伐採系・加工系のマシンは特に問題なく設置できる)

- ○ ThaumCraftの上記以外のブロック(導管やバルブ、クリスタルは忠実に再現可能)

(非マシン)製図棚

マシンではないので、BP入力は必要ない。

今までに作成した製図のデータを保存しておけるライブラリ。

何らかの理由でデータを記録した製図を紛失してしまっても、これに登録しておけば何度でも再入手ができる。

これがあれば作成した製図を後生大事に保管しておく必要もなく。

必要になった時に必要なデータをダウンロードすればいいので、1~2枚の製図を何度でも使い回せる。

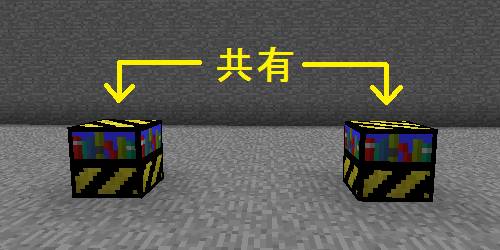

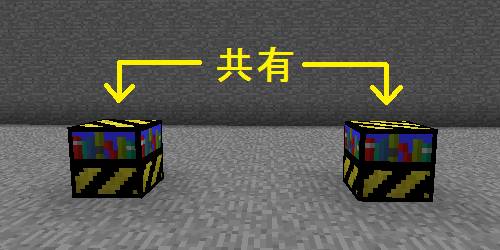

どこに設置しても、何個設置しても、どのワールドで設置しても、全ての製図棚で保存データは共有されている。

このため、ワールドAで作った建造物を、ワールドBに引越しさせるといった事も可能。

(もちろん、その建物を再現するための十分な材料がある事が前提だが)

また、マルチプレイ時は個々のユーザー毎に個別な製図棚のセーブ領域が用意されるので、

建物データの交換なども出来るほか、異なるユーザーであれば同名製図を作ってしまっても上書きし合わない。

なお、作成された製図のデータは、「.minecraft」フォルダ内にある「buildcraft」フォルダ内の、

「blueprints」フォルダ内に保存されている。

ビルダー

| 作業1回の消費BP |

25 BP |

|

| 1tickに受け入れられるBP量の限界 |

25 BP |

| 内部のBPストレージの容量限界 |

25 BP |

| 安定動作に必須の入力BP/t |

0.0 BP/t |

| 最高効率に到達する入力BP/t |

25.0 BP/t |

<稼動の前に>

設置前に範囲指定をする必要は無いが、設置後に書き込み済みの製図をスロットに置く必要がある。

建設予定線は、スロットに置かれた製図のデータを元に、自動で展開される。

レンチで右クリックする事で、建設予定線展開後であっても東西南北に向きを変える事ができる。

<作業の進行>

エンジン直付け または エネルギーパイプ によりBP入力を受けると、25BP毎にブロックを1つ設置または撤去する。

(製図データの再現は範囲内の空気ブロックも含めて行われるので、余計なブロックは撤去される)

設置に使用するブロックはプレイヤーが自前で用意、建材としてフィラー内に入れておく必要がある。

撤去されたブロックはクァーリーやボーリングマシンと違って回収はされず、ドロップ状態でその場に落下する。

テンプレートを置いた場合、コピー元の建造物のブロック構成比率に関係なく、

BuildingResources欄に置かれたブロックを左上から順番に使用して建物を建設していく。

また、範囲内の余計なブロックは撤去されるだけで、消滅はしない。

ブループリントを置いた場合、その建物の再構築に必要な建材が画面脇に表示されるため、

それらを要求された分だけビルダー内に入れておかないと、建設が最後まで完了しない、不足時はそこで停止する。

ただしテンプレートの場合と違い、範囲内の余計なブロックは

除去されて消滅する。

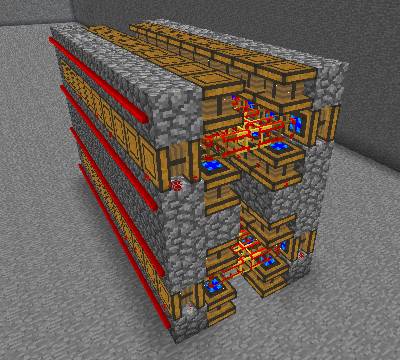

フィラーと違い、内部のストレージ容量が25BP分しかないので、

石エンジンでも鉄エンジンでも、直付け設置では1ピストンにつき1回分の作業しか行えない。

最大効率に到達するのも25.0BP/t、1tickにつき作業1回が限界速度になる。

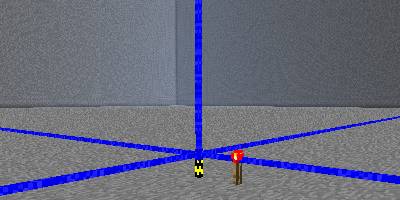

緑マーカー(+経路指定)について

青マーカーの変種で、ビルダーの設置時にのみ(必須ではなく任意で)使用できる、非常に使い道が限定的なマーカー。

Path Marker という名前が示す通り、経路設定、ルート設定をするためのアイテム。

ビルダーと組み合わせると、指定した経路線にそって、製図に記憶された構造物を金太郎飴のように連続作成する。

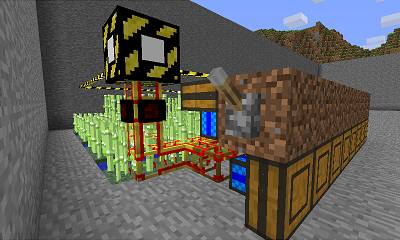

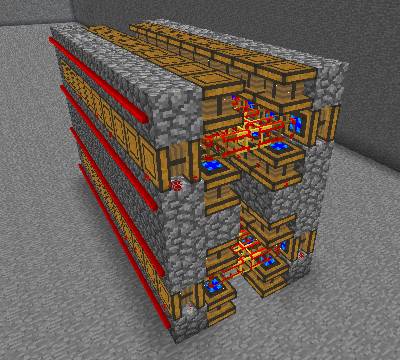

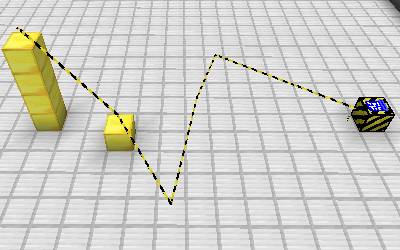

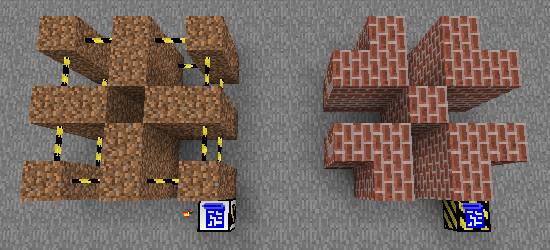

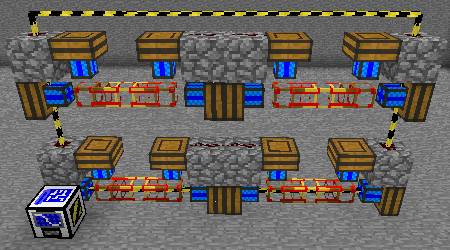

使用例としてこのような構造物を作成し、それを製図机でブループリントに記録する。

(丸石の脇に付いているのは、RedPower2で導入されるレッドストーンパウダーの上位互換のワイヤー)

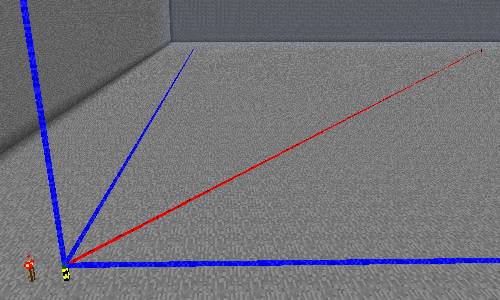

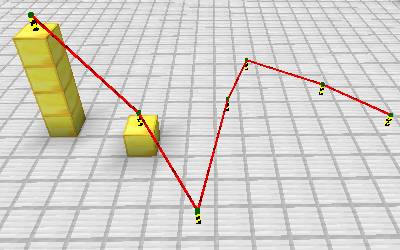

緑マーカーを設置して右クリック。

青マーカーとは違い、右クリックした緑マーカーから最も近い場所にある緑マーカーと線を結ぶ。

|

⇒ |

|

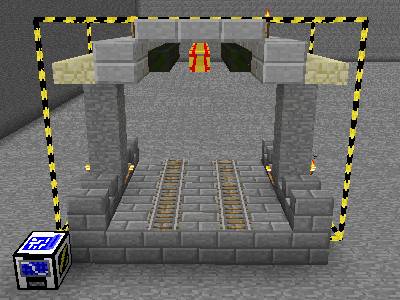

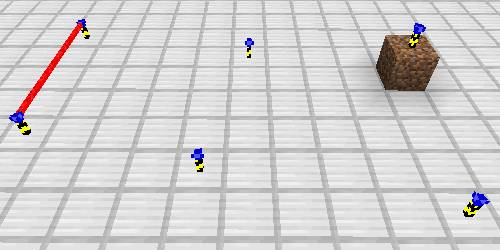

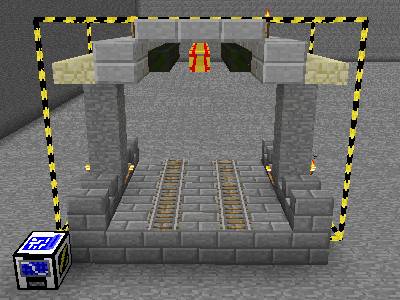

この状態で緑マーカーに隣接するようにビルダーを設置すると、赤線が建築予定線に変化。

|

⇒ |

|

更に先程作成したブループリントをビルダーに置くと、読み込んだ製図による建築予定線も追加で展開される。

この状態でビルダーにBPを供給、作業を開始させると……

|

⇒ |

|

完成。

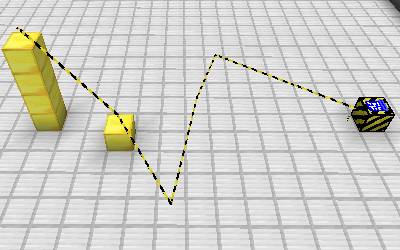

RedPower2を使わない場合、多少パウダーの接続が面倒&定期的なリピーターでの延長が必要になるが、

下図のような構造体を記録する事でもほぼ同じものが作れる。

平面構造物に限らず、立体構造物も連続作成させる事が可能。

道路、橋、海底トンネル、線路、坑道、パイプラインの建造向き。

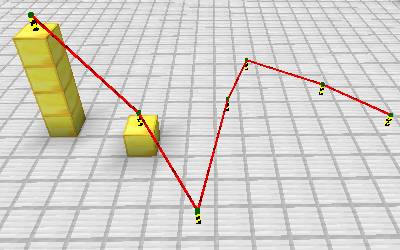

なお、緑マーカーは青マーカーと違い、2点が同一直線状にある必要がなく、斜めに線を結ぶ事も可能。

が、ビルダーによる連続作成もガイド線の傾斜に応じてズレるので、使いどころは難しい。

青マーカーと同様、2つの緑マーカー同士に赤線が結ばれる限界距離は64x64x64。

レッドストーン入力で、指針となる仮の線を出す事も可能。

ただし緑マーカー同士の距離が離れるほど、マーカーのサーチに時間が掛かり、赤線が結ばれるのが遅くなる。

64マス離れている場合には30秒ほど。上図のように、64x64マス離れている場合は3分ほど。

また、プレイヤーから300マス以上離れてしまった緑マーカーは、

負荷軽減のための時間凍結処理に巻き込まれ、赤線も建設予定線もキャンセル消滅させられてしまう。

そもそもビルダーの稼動自体、プレイヤーが300マス以上離れると一時停止するので、

いずれにせよ全長が300マス以上に渡る、長大な構造物をいっぺんに建てようとするのには向いていない。

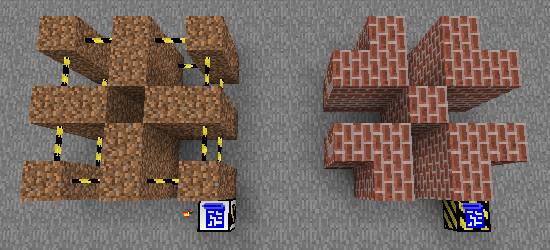

製図机、ビルダー、緑マーカーの不具合

<不具合>

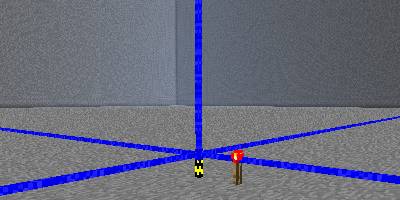

v3.1.x現在、製図机を設置する際に、

(日の出の方向を東と見た上で)北を向いて、かつ範囲の右下隅に製図机を設置する形式を取らないと、

しばしば東西南北の方位が正常に記憶されない不具合がある。

| 正しい設置例 |

|

また、バニラのブロックに関しては問題ないのだが、

他MODで追加される中でも特に、RedPower2の1/2~1/8ブロックのようなミニブロック系のブロックは、

製図机とビルダーの設置時の方位を一致させないと構造が正常に再現されない、

北側を向いた製図机で記録した建造物を、南側を向いたビルダーで建てようとすると上手く建たない。

| ごらんの有様だよ!!! |

|

なので製図机もビルダーも、設置は常に北を向きつつ右下隅を心がけるのが望ましい。

また、緑マーカーを使った反復建築に関して、

トラップタワーなどの建築ルートがX軸・Z軸方向に一切動かない完全に垂直な建物を建てる場合、

建築経路の始点が緑マーカーでなくビルダーになってしまう不具合がある。

|

⇒ |

|

なので下の図のように1マスずらし、設置後のビルダーと緑マーカーの終点とが直線に並ぶようにする必要がある。

|

⇒ |

|

最終更新:2012年04月03日 19:04