Tips

エディタで使える小ネタ集。

Steam版オンラインエディタのTips

とりあえず色々と列挙。まとめたり見やすくしたりは、エディタが完成してから整理し直しになりそう。

- エディタの一番左上に「バックアップ保存」というボタンがある。これを押すと、その時点の全データをバックアップとして保存でき、過去のバックアップを後から復元できる。

2023年現在、エディタにバグがあり、データの内容が意図せず変わってしまったりするケースがあるので、定期的にバックアップを取っておくことを推奨。

- 「フロア設定」にバグが残っており(かなり直すのが大変らしい)、値を変更したり、マップやイベントを編集したりしても、正しく保存されたりされなかったりする。

画面中ほどの右端に、青い「保存する」というボタンがあり、これを押すと現在入力している内容を手動で保存できる。何か変更して、別のマップ番号に移ったり、別のタブに移動したりする前は、「保存する」ボタンを押すことを推奨。

- オンラインエディタから、迷宮のタイトルについて日英両方が必須になっている。最初に適当なテストシナリオを作成・登録しようとして、英語の迷宮タイトルが空になっているせいで登録に失敗したりすることがあるので要注意。英語をサポートする気が無ければ、英語の欄に日本語と同じ迷宮名を入れておくだけでも良い。

- 「迷宮管理設定>迷宮フラグ管理>迷宮初期設定」で、「迷宮看板タイトル」と「フラグがOFFの時迷宮名を表示させない」の両方にチェックを入れると、まだ出現していない迷宮が城の看板や迷宮リストに一切表示されないようになる。「迷宮看板タイトル」の方にもチェックを入れないと動かない点に要注意。

- 「シナリオツール>シナリオ公開設定>作者コメント表記」など。1ページ当たりの行数などの制限が書かれているが、実際にはこの制限を超えた内容でも表示される。ただし長くなるとその分縮小して表示される。今後文字数制限などが入る可能性もあるので、あくまで裏技的な物かもしれない。

- オンラインエディタでは、2006年版と違い、モンスターの名前に全角15文字相当まで入るようになっている。なお、アイテム名は2023/12現在、全角10文字まで。

- シナリオステイタスを非公開の状態にしていると、テストシナリオの欄からテストプレイができ、この場合、作者専用のデバッグコマンドなどが利用できる。ステイタスを開発中や公開中にすると、テストシナリオの欄からは選べないようになり、デバッグコマンドも利用できず、セーブデータも別になる。

一度開発中や公開中に変えて、1からプレイし直しになっても、非公開に戻して、テストシナリオの欄からプレイすれば、テストの時に使っていたセーブデータが再度復活する。

シナリオ関係のTips

- #1~3のように後衛からの直接攻撃を禁止したい場合は、

登場する全ての武器のレンジを「ショート」に設定すれば良い。

但し、システム面で後衛からの攻撃を禁止している訳では無いので、「隠れる→奇襲」や、成長した忍者の素手攻撃は、どうやっても「ミドル~ロング」の射程になってしまうので注意。

逆に、登場する全ての武器のレンジを「ロング」に、全ての敵に「後方攻撃」のオプションを付けると、ほぼ完全に隊列を無視した戦闘を実現する事ができる。(素手攻撃だけはショートになる)

冒険者・モンスターいずれかが先制攻撃を行う場合も、射程距離が一段伸びた状態となるため、#1~3の完全な再現はできない。

新エディタの設定によって、再現が可能になった。詳しくは新型シナリオエディタについてのページで解説。

- 設定できる初期所有金額は65535ゴールド。それ以上にすると65536減少した金額になる。(例:99999→34463)

- 迷宮番号00に「迷宮のタイトル」と「エンディング用アイテム番号」を設定し、迷宮番号01に「エンディング用アイテム番号」を設定し、「迷宮のタイトル」は空欄にしておく。

これで、迷宮番号00の称号があるキャラクターをパーティーに入れて迷宮番号00の看板を読んだ時に、なぜか迷宮番号01の看板が表示される。(迷宮番号01の看板に何も書き込んでいない場合、空欄になっているので、この現象が起きていると分かる)

これで、迷宮はひとつだがクリア後に新展開があるシナリオや、クリア後の物語を提示する事ができる。

看板の内容を変えたくない場合は、全く同じ文章を書いておけばいい。

看板の内容を変えるだけで、新しくアイテムを取ってくる第二シナリオを作るつもりがないのなら、アイテム番号990番とか、ゲーム内に登場させない番号を適当に割り振っておけばいい。

- 魔法効果をAUTOに設定したシナリオで、宝箱の設定でスペシャルアイテムを設定していなかった場合(000:ガラクタになっている)、

スペシャルアイテムが出た時にゲームがフリーズするらしい。魔法効果AUTOのシナリオを作成する場合は注意。

また、「魔法効果自動用 レベルセット」の設定をしていない場合もバグったアイテムが発生し、それにカーソルを合わせるとゲームが落ちるバグが発生する模様。

マップ構造、イベント関係のTips

- イベント Q○○ のデフォルトメッセージ「探しますか?」の変更方法

イベントに設定するメッセージの最後のページにチェックが入った状態で、その次のページに左寄せでメッセージを記入する。

(ゲーム中で自動的に中央揃えになるので、メッセージ側を中央揃えにすると左側に不要な空白が生じる)

そうすれば、デフォルトの「探しますか?」のメッセージと置き換わる。

例:Q戦闘で戦闘前描写が5ページあるとする。5ぺージ目に最後のページのチェックが入る。

戦いますか? のメッセージを6ぺージ目に左寄せで記載する。

Q○○は全て同じ方法でデフォルトの問いかけメッセージを変更することができる。

また、他にも「はい/いいえ」の選択肢が現れるイベントは上記同様変更可能。

例:プール/アイテム合成/選択テレポーター/お金を払って移動/ごみ箱/アイテムボックス 他

状況に応じた適切な問いかけに変更しよう。

- 迷宮BGMと戦闘BGMは迷宮単位で設定するが、例えば「同じ迷宮内だけど壁チップを変更して雰囲気を変えたからBGMも変えたい」というとき擬似的にそれを演出することが可能。この場合なら壁チップを変えたフロアを別の迷宮として作ってBGMを変え、その迷宮名と看板を空白にしておく。これによりプレイ中にはその迷宮名と看板がまったく表示されなくなるので、「1つの迷宮なのに途中でBGMが変わる」という事になる。ラスボスのいるフロアを別迷宮として作り固定戦闘BGMをそれまでの迷宮と違うものにすれば、ラスボスだけ専用のBGMにするなんてこともできる(まあBGMは3種類しか無いんだけど)。ただしデータ作成中には迷宮名を入れておかないとテストプレイが面倒になるので、完成しアップロードする前に空白にする。

- モンスタールームの配置によるエンカウントを、通路の途中や部屋の一角といった特定の座標で発生させることができる。やり方は簡単で、発生させたい座標を壁で囲って部屋とし、そこにモンスタールームの設定をしてから壁を削除すればいい。

この部屋構造は、次に「配置の初期化」を選択するまで保存され、壁の現在の状況には全く影響されない。また、「仲間を探す」コマンドの有効範囲も、壁の有無ではなく、この内部的な部屋設定によって決まる(つまり部屋の角で玄室戦闘が発生する場合、部屋に入っても仲間は見付からず、その角まで行って出た敵を倒す必要がある)。

- 鉄格子などの通常は扉に対して設置するイベントは、扉の無い空間にも設置できる。

「かんぬき」「ロックドア」などは通れない時「鍵がかかっている」という固有メッセージを持つが、「鉄格子」や「フラグドア」はフラグOFF時に指定したメッセージを表示できるため、「アイテム通行止め」のフラグバージョン、「フラグ通行止め」とでも言うようなイベントが作れる。

例えばフラグOFF時に「強風で進めない」というメッセージを表示し、どこかでフラグをONにすれば風が止んで通れる、というような状況を演出できる。

…が、「フラグドア」を使用していると、横を向いたまま移動すると通過できてしまう。

突破されるのを防ぐには「鉄格子」を使うか、→設定例のようにするかのどちらかの方法を使用する。

- アイテム交換イベントには幾つか種類があるが、何れも対応する交換前アイテム(以下A)を持っていると、強制的にAを没収、交換後アイテム(以下B)と差し替えられてしまう。

ところが、アイテム合成イベント(事前に消費の可否を訊ねる)を、ここで代用することが可能。アイテム1と2を両方A、3をBに指定すると、Aが一個しかなくても「アイテム1があり、2もある」と判定され、意志を確認してからBと交換することができる。Aが有用・貴重な場合にとても助かる。

ただしアイテム合成イベントはメッセージ内容が固定で、プレイヤーが必要なAを持っていてもいなくても、常に同じ文が表示される。状況に対してメッセージが不自然にならないよう注意。

- アイテム交換、合成、消去イベント関係には以下のような細かい癖がある。

| イベント名 |

内容 |

はい/いいえの事前意思確認 |

すでに交換/合成後アイテムを所持している場合 |

交換/合成前アイテムを複数所持 |

イベント終了のシステムメッセージ |

| アイテム交換 |

アイテム1が消える。アイテム2を入手。 |

確認なし |

交換後アイテムを持っていても交換が発生 |

交換前アイテムを複数持っていたら、消える交換前アイテムは一つだけ。 |

アイテムを手に入れた! |

| アイテム交換2 |

アイテム1が消える。アイテム2を入手。 |

確認なし |

交換後アイテムを持っていても交換が発生 |

交換前アイテムを複数持っていたら、消える交換前アイテムは一つだけ。 |

アイテムを手に入れた! |

| アイテム交換3 |

アイテム1が消える。アイテム2を入手。 |

確認なし |

交換後アイテムを持っていれば、専用メッセージを表示 |

交換前アイテムを複数持っていたら、消える交換前アイテムは一つだけ。 |

アイテムを手に入れた! |

| アイテム交換4 |

アイテム1が消える。アイテム2を入手。 |

確認なし |

交換後アイテムを持っていれば、イベントは起きない |

交換前アイテムを複数持っていたら、消える交換前アイテムは一つだけ。 |

アイテムを手に入れた! |

| アイテム合成 |

アイテム1とアイテム2が消える。アイテム3を入手。 |

確認あり |

合成後アイテムを持っていれば、イベントは起きない |

合成前アイテムを複数持っていたら、全て消える。 |

アイテムを手に入れた! |

| アイテム合成2 |

アイテム1とアイテム2が消える。アイテム3を入手。 |

確認あり |

合成後アイテムを持っていれば、イベントは起きない |

合成前アイテムを複数持っていたら、全て消える。 |

(メッセージ無し) |

| アイテム消去 |

アイテム1が消える。 |

確認なし |

|

消去されるアイテムを複数持っていたら、全て消える。 |

(メッセージ無し) |

| アイテム消去2 |

アイテム1が消える。 |

確認なし |

|

消去されるアイテムを複数持っていたら、全て消える。 |

(イベントで設定した文章を表示) |

| アイテム消去+フラグ |

アイテム1が消える。フラグがONになる。 |

確認なし |

|

消去されるアイテムを複数持っていたら、全て消える。 |

どこかで仕掛けが動作した。 |

| アイテム消去+フラグドア |

アイテム1が消える。フラグがONになる。 |

確認なし |

|

消去されるアイテムを複数持っていたら、全て消える。 |

(イベントで設定した文章を表示) |

| アイテムと引き換え戦闘 |

アイテム1が消える。敵1と戦闘。 |

確認なし |

|

消去されるアイテムを複数持っていたら、全て消える。

戦闘開始時にアイテムは消えているので、その戦闘中にアイテムを使う事はできない。 |

(メッセージ無し) |

- 玄室戦闘でエンカウントNO1以外を使って普通とは違うモンスターが出るように設定している玄室内では、ランダムエンカウントでも設定された敵が出てくる。

また、そういった特別な区域で発生した戦闘で宝箱の罠の警報が発動した時、初戦はその場で、そこから逃走すると一歩後ろに行った場所でエンカウントが続けられるが、この時出現するモンスターのエンカウント番号は「戦闘する場所のエンカウント番号に、警報なので+1されたもの」が出てくる。「特別な区域の警報」でしか出てこないレアモンスターや、「特別な区域で警報に引っかかり、さらに逃走した時」しか出てこない超レアモンスターを設定する事も可能。

- 魔法禁止イベントについて。

- 魔法禁止が持続するカウンターを0にしておくと、常駐呪文は打ち消されるが、その場でキャンプを張って呪文を使おうとしても普通に使うことができる。ただしキャンプを解除すると再びイベントが発生するため、常駐呪文の掛け直しは無駄となる。

その場で回転して敵と戦闘を起こした時も、普通に呪文を使用可能。戦闘終了後にはイベントは再発動せず、戦闘中に常駐呪文を唱えた場合は持続し続ける。

つまり「キャンプ中・戦闘中に魔法が使えなくなる」ではなく「常駐呪文解除」に近い。

このような仕様にするのでなければ、カウンターは1以上にしておこう。

- 魔法禁止状態でキャンプ中にアイテムの呪文を使うと、発動するかどうかはランダムである。破損確率0%のウィザードアイ(デュマピック)の指輪などで確認できる。

破損確率100%の品物でキャラクターの命がかかっている場合(魔法禁止状態で毒に冒され、毒消しの薬で治療する場合など)は要注意。

- 魔法禁止状態でも、モンスターは自由に呪文を使ってくる。戦闘には注意。

- 魔法禁止では常駐呪文は打ち消されるが、召喚したモンスターを連れ歩くことができるシナリオでは召喚モンスターは居続けてくれる。

そして、召喚モンスターは戦闘中に自由に魔法を使用してくれる。- 魔法禁止エリアの中でボス戦闘、ボスはAC99で打撃が効かない、攻撃魔法を使えるのは召喚されたモンスターだけ……という条件を揃えることで、召喚したモンスターにしか倒せないボス敵を設定できる。

この場合、魔法を封じられているため戦闘中に召喚することはできないので、「ゲートキーパーは虚無の中から蘇った!」という劇的な場面にはできないのが残念。また、ボスに勝てなくてリセットするたびにモンスターを召喚するため魔法禁止エリアの外まで戻って……という作業が必要になる。

- map構造-その他-テレポート禁止の設定で、ランダムテレポートによる進入も禁止できる。通行止めの向う側など、戦闘中テレポートなどの裏技で突破されたくない場合に利用できる。

転移封じには、呪文/罠でのランダム移動先をそのフロアに設定しない、移動呪文禁止フロア、座標確認禁止フロアなど、他にも様々な段階・手段があるので、シナリオの都合や想定難度によって使い分ける事ができる。

- ロックドアの解錠は盗賊のレベルが上がると成功確率が高まるが、実は最高の難易度199の扉を1レベルの盗賊が開ける事は可能である。シナリオ制作者としては「レベルが低いパーティーは絶対通れない」というイベントとして使用するべきではなく、プレイヤーとしては「なにがなんでも無理矢理開けて通ってやる」とやるとその先に待っている異様に強いモンスターに殺されるかもしれない。

新バージョンで「装備するために何レベル以上必要」という魔法効果を設定することができ、それを付けた鍵アイテムとアイテム装備ドアの組み合わせで、実質的な「レベル制限ドア」の実現が可能になった。13レベル以上のキャラクターだけが装備できる「マスターレベルの証」を装備していないと門番に止められる扉など。

- ピットなどのダメージはAdB+Cで表されるが、実際には[1dB×2]×A+Cのようだ。

分かりにくい書き方だが、「Bの数字は2倍にされる」ことと「乱数を振るのは1回だけで、その1回の乱数が全てのBに適用される」ことに注意。

例:3d4+0なら、まずBの数字を2倍にして1d8。そこで出た1~8の数字に、Aの数字3を掛ける。結果は[3,6,9,12,15,18,21,24]のいずれかのダメージになる。

- リドルの回答は複数設定できる。例えば#5の「我は夜の生き物そして光の影に住む…」のナゾナゾの場合、1行目に「バンパイア」2行目に「吸血鬼」と入力しておけば、どちらを答えても正解になる。英字の大文字・小文字、漢字と仮名など、考えられる表記のブレは、可能な限りフォローしておくといい。

- かんぬきを設定した扉の反対側に扉に関するイベントを設定すると、設定したイベントによってかんぬきが優先される場合と、かんぬきが打ち消される場合がある。詳細はこちら→かんぬきとその他のイベントの相性

- 壁のグラフィックにわずかな変化がある場合があるが、これは見えている壁の反対側に壁がつながっているかどうかによって変化している。詳細はこちら→壁のグラフィック変化

- 階段縄梯子はキャンプを張って解除しても再びイベントが発生せず、一度別のマスに移動して来なければならない。

炎の床地帯や、迷宮に入ってすぐ城に戻りたくなった時など、その場で選択肢付き移動イベントを発生させられるかどうかはイベントによって異なる。

また、テレポート後に1マスの小部屋に閉じこめられて抜け出せなくなった場合などは、ランダムエンカウントで出た敵から逃げるか、友好的な場合は戦わずに別れる事で、同じマスの移動イベントを発生させて脱出する事ができる。

| イベント |

キャンプ後 |

探査後 |

効果音 |

備考 |

| 2006年版 |

| 出入り口 |

× |

○ |

階段 |

|

| 階段以外の出入り口 |

× |

× |

階段 |

|

| 階段縄梯子 |

× |

○ |

階段 |

|

| フラグ 階段縄梯子 |

× |

× |

階段 |

|

| 選択テレポート |

○ |

○ |

テレポート |

|

| お金を払って移動 |

○ |

× |

テレポート |

|

| Steam版 |

| 出入り口 |

× |

○ |

階段 |

|

| 階段以外の出入り口 |

× |

○ |

階段 |

探査で可能になり、普通の出入り口と共通化された |

| 階段縄梯子 |

× |

○ |

階段 |

|

| フラグ 階段縄梯子 |

× |

○ |

階段 |

探査で可能になり、普通の階段と共通化された |

| 選択テレポート |

○ |

○ |

テレポート |

|

| お金を払って移動 |

○ |

× |

テレポート |

|

- NPCイベントでアイテムコンプリートボーナスを設定できるようになったが、NPCに売却できるものは城の商店でも売却できる。

つまり、NPCと城の商店の二度アイテムを集めなければコンプリートイベントの達成と城の商店を綺麗にしておくことができない。

ここで、「呪われたアイテムは商店のリストから外す」にチェックを入れることで、NPC商店の棚には並び、城の商店には並ばない(売却は可能)アイテムを設定できる。

問題は、NPC商店コンプリートイベント用アイテムが全て呪いのアイテムになってしまう事。

- 「地図の詳細化」が付いたアイテムを持っているとオートマップにアイコンが表示されるが、いくつか注意すべき事がある。

- 「岩の中」「エレベータ」は専用のアイコン。それらと階段関係の▲と▼はミニマップでも表示される。

- Mで表示されるイベントは「看板メッセージ」「メッセージ」「方向指示メッセージ」の3種類。

他のメッセージ系イベントは ・ で表示される。エディタ上でM表示でもゲーム上ではMでは無いものがある。

- 開けた後のロックドアやフラグドアなど、もうイベントは起きないのにマークは残り続けるものがある。

- オートマップにアイコンが表示されないイベントがある。

- エンカウント無し

- 金を払って通過

- ダークドア1 …………見えたり見えなかったりするもの。明かりがないと見えず通れない「ダークドア2」はマークが表示される。

- シークレットドア …………地図の詳細化をあてにしていると、「ここには何も無い」と誤認しかねない。

- 鉄格子

- 称号判断戦闘2 …………称号が付いていて戦闘が起きる場合、称号が無くメッセージが出るだけの場合、両方。どちらにせよ何かが起きるのにアイコンは付かない。

- アイテム戦闘1(無)

- アイテム戦闘2(有)

- アイテム戦闘3(全無)

- Q戦闘+通過

- 特殊なもの

- フラグ 階段縄梯子(上)

フラグOFFの場合 ・ /フラグONの場合 ▲

- フラグ 階段縄梯子(下)

フラグOFFの場合 ・ /フラグONの場合 ▼

- フラグテレポート

オートマップが空白になるが、それ以前にマップを埋めておいて後から「フラグテレポート」イベントを置いた場合には ・ で表示される。再度踏み込んでもオートマップは空白にならない。

- 戻される

オートマップが空白になるが、それ以前にマップを埋めておいて後から「戻される」イベントを置いた場合には ・ で表示される。再度踏み込むとオートマップが空白に戻る。

- かんぬき

アイコンが表示されるのはかんぬきを開ける場所。通れない場所にはアイコンが表示されない。

- サーチアイテム3

マップにアイコンが表示される。「ノーヒントの場合は全く分からないが、地図の詳細化によってそこに何かがあると判明する」という流れであれば良い。完全に秘匿したい場合、地図の詳細化を登場させるとまずい。

アイテム、魔法効果、SP関係のTips

- 「2倍ダメージ」は武器以外に付いていても効果を発揮する。聖なる鎧が代表例。これと同じように、「最大ダメージ+」「攻撃回数+」はどこに付いていても効果が重複し、どんどん強くなっていく。キャラクターの攻撃回数が1回、主武器が攻撃回数+3、補助武器が攻撃回数+2、魔除けに攻撃回数+1があれば、攻撃回数は主武器:7、補助武器:7になる。また、どれだけ積み増しても攻撃回数の最大は15回までになる。(最大15回はデフォルト設定で、シナリオごとに設定できるようになった)

- しかし、なぜか「攻撃回数基本値」だけはその武器固有のものである。攻撃回数1回のキャラが、主武器にカシナートの剣(4)、補助武器に閃きの短剣(10)を持って、カシナートで10回攻撃……と思っても、それぞれ4回と10回の攻撃になる。攻撃回数基本値を増やす魔除けなどは作ることができない。

- 「攻撃回数基本値4」「攻撃回数+2」が両方付いている武器をレベル1の戦士が装備すると、攻撃回数は「攻撃回数基本値4があるので4回、それに+2で6回」になる。

レベル30の戦士が装備すると、「キャラの性能で攻撃回数7回。攻撃回数基本値4よりも多いので、攻撃回数は7回。それに+2で9回」になる。

- 「力+a」は力のパラメータとは全く独立した、純粋に命中力補正の魔法効果。

自前の力が18に達すると加算される補正とは別計算で、力が8の戦士が力+4の剣を持っても、+4分の命中修正を貰える。

- 武器のレンジは、そのキャラクターが装備しているものの中で最強のものになる。戦闘の監獄の時、フレイル+メイスや、ロングソード+手裏剣で両方中距離になっていたのと同じ。実は武器でなくても適用されており、「射程距離を中距離にする小手」なんてものを作ることができる。

- SPの「恐れている」「睡眠」は、城内で使うと商店や宿屋などの施設を使えなくなる。

寺院に収容してもらえるが、治療することはできない。迷宮内で戦闘に突入した瞬間に回復するか、キュアパラリシス(ディアルコ)で治療できる。

SPでなくても、城内でビショップが鑑定に失敗して恐慌状態に陥ると同じ事が起こる。

- SPの「状態治療」「状態治療&全快」は、死亡や灰の状態からでも確実に復活できる。

「恐れている」「睡眠」「麻痺」「石化」は、相互に変換可能。石化したキャラを麻痺状態にしてキュアオール(マディ)ではなくキュアパラリシス(ディアルコ)で治療したり、恐慌状態にして実質回復に持って行ける。ただ、死亡と灰からの蘇生はできない。

「死亡」「灰」は相互に変換可能。死亡するSPで灰から引き戻す技は健在だ。

- SPの「状態治療」は2つあるが、番号が前の方は毒を治療できない、番号が後ろの方は毒も治療できるという違いがある。Steam版からは、後者は「状態治療+」と表示されるようになった。

- アイテムデータの設定、装備設定の中にある「性格」は、その装備を「装備する事ができる」性格である事に注意。

チェックを外した性格のキャラは「装備すると呪われる」のでは無く、始めから装備できないのである。

特定の性格以外のキャラが装備すると呪われる装備を作る時は、全ての性格で装備できるようにした上で、特殊効果の「性格限定装備」を設定する事。

なお、装備できるかどうかの判断は「装備しようとした」時、呪われるかどうかの判断は「装備した」時にのみ行われる為、装備できる(装備しても呪われない)性格で装備してから「プロディジー(イハロン)」などの方法で性格を変えても、そのまま使用できたりする。

- 呪われたアイテムを装備すると、そのアイテムの元のACに関わらずACは+1になる。

しかし、魔法効果「AC-x」の効果は呪われてもそのまま適用される。

ただの呪われアイテムなら特に気にする必要はないが、性格限定アイテムの時には応用が利くだろう。

「悪の鎧」で悪:AC-9、善・中立:AC+1にしたい場合……基本AC-9 魔法効果「性格限定:悪」

「アンドリューの魔除け」で悪:AC-10、善・中立:AC-9にしたい場合……基本AC0 魔法効果「性格限定:悪」「AC-10」

このようにするとできる。

また、ACが10点悪化する呪いのアイテムを作る場合、「呪い」「AC+9」を併用する。

- 「完全な呪い」と通常の呪いの違いは、商店での解呪及びエヴァキュエート(ロクトフェイト)の無効化のみである。これ以外のシステムには耐性を持たないので、クリアアイテムに指定すれば城で外してもらえるし、敵の窃盗能力、酸ブレスによる破壊、全滅処理でも消滅する可能性がある。

『酢漬け』のように、シナリオ内で解呪をイベントとして扱う場合は注意が必要。盗みはどの敵にも能力を設定しなければ発生しないし、酸は破壊後を完全な呪いアイテムに指定すれば問題ないが、全滅時のアイテム消去はどんなシナリオでも常に発生しうる。呪いのくせに有用になってしまうが、アイテム保護を重ねて付けるのが正解だろうか。

- 巻物・薬は次のような特性がある。このため、単純な「呪文1回ぶんの消耗品」以外で使うべきではない。

商店で同じ棚に並ぶ「書物」には、この特徴はなく、「装飾品」「その他の品」と同類。

| 特徴 |

備考 |

| 9個までまとめて持つ事ができる |

従来と比べて、とても便利になった |

| 装備できる職業を設定していても、装備することはできない |

SP使用に装備必須のシナリオでは使用不能になってしまう |

| 破損率を0%にしても、呪文を使うと確実に壊れる |

破損率50%とか0%のアイテムは他のアイテムで作ろう |

| SPで破損する場合、破損率は設定した数字の通りになる |

|

| SPで破損する場合、複数まとめて持っていると一度の破損で全部壊れる |

SP用アイテムにするべきではないかも |

| 破損後のアイテムを指定した場合、最後の1個を使い切ると破損後のアイテムになる |

|

- 「購入価格」を0に設定すると、「売却価格」を0にしたときと同様、アイテムを売却不能にできる。

これを利用して「購入価格」0で「売却価格」のみを設定したアイテムを作ると、「商店には並ばない(買い取りも拒否される)が、鑑定にお金はかかる」というアイテムとなる。イベントアイテムなどに有用。

- ビショップの鑑定は、レベル+2まで可能。それ以上は「レベルが足りません」と却下されてしまう。

酒場にレベル1ビショップが待機していれば鑑定可能というシナリオにするのなら鑑定レベルは3までにしよう。

逆に、きちんとビショップのレベルを上げさせたいのなら、全てのアイテムの鑑定レベルを4以上にすればいい。

魔法効果の成功率アップは、設定した数値がそのままレベルに加算される。+50は「判定可能な難度3までについて、成功率が+50%されてミスが減る」ではなく、「難度53まで識別可能」となる。

- アイテムの種別が「ガラクタ」になっていると、装備は全ての職業で不可能、アイテムボックスでの保管ができなくなり、アイテムをソートすると消滅してしまう。

また、武器の持ち方を設定せず「武器以外」のままになっていると、装備はできるものの戦闘時には素手になっている。こちらもソートすると消滅する。武器のレンジが「武器以外」の場合は短距離として攻撃可能らしい。

- 全体システムでゴミ捨て場を用意してある場合、迷宮で捨てたアイテムが10個まで保存されている。ただし本作でも外伝シリーズの慣例通り、酒場で捨てたアイテムは即座に消滅する。キーアイテムを取り直す時は、街中で捨てよう。

- 魔・僧無効化の魔法効果は、二種の平均値がブレスに対しても適用される。M無効率とP無効率が合わせて20%に達するアイテムが簡単に手に入る場合、後衛などはそのアイテムを10個持つ事で、呪文のみならずブレスも完全にシャットアウトできてしまう。5個でも二回に一回はブレス無効だ。無効化率と希少度の兼ね合いには注意しよう。

- 「魔法使い呪文無効」は、ダメージを与える呪文ではなく、魔法使いが覚える呪文を防ぐ。魔法使い呪文なら眠りや石化などの状態異常も無効化対象だが、僧系統のダメージ呪文は防げない。「僧侶呪文無効」も同様、状態変化ではなく、僧侶の覚える呪文全てが無効化対象となる。

選択的に攻撃呪文に強い・状態変化に強いとしたい場合は、「呪文に強い」や「属性抵抗」、「状態抵抗」を用いる。ただし、「呪文に強い」「属性抵抗」は無効化ではなくダメージを低下させるもの。「状態抵抗」は状態変化呪文だけではなく状態変化攻撃も防ぐ。

- SP「魔/僧呪文の記憶」で取得できる呪文は完全に無作為。空き枠の中から候補を選んだりはしてくれないため、「メイジがLv15になるのに、転移だけ覚えないので、SPで穴を埋める」ような使い方は不可能。この例のように1つだけ抜けがある場合は、ほぼ確実に修得済みのどれかの呪文を覚える=何の効果も及ぼさない事になる。その系列の呪文を覚えない、または覚えるのが遅い職業が、なるべく早い段階で使うのが望ましい。

- 「方位を表示」で表示されるコンパスは、パーティーの向き自体を示しているのではなく、北がどちらの方向かを示している。

北向きの場合。これは問題ないだろう。

北向きの場合。これは問題ないだろう。

南向きの場合。これも問題ない。

南向きの場合。これも問題ない。

東向きの場合。赤い部分が左側を向いている時、パーティーは東向きだ。

東向きの場合。赤い部分が左側を向いている時、パーティーは東向きだ。

西向きの場合。東西が逆に見えてしまいがちだが、こういうことなのだ。

西向きの場合。東西が逆に見えてしまいがちだが、こういうことなのだ。

- 不死身関係まとめ

- 慣例で「老衰死」と言っているが、「宿屋で老けない」を装備していても生命力が3以下になれば埋葬される。「衰弱死」とか「病死」と言うべきか。

- 「宿屋で疲れない」は生命力が4以上あれば宿屋での埋葬を防いでくれるわけだが、例外がある。

ほとんどあり得ない事態であるが、生命力を3以下にした状態でレベルアップする時は「宿屋で疲れない」を持っていてもやはり埋葬される。

生命力3の時は、レベルアップして生命力4になれれば生存、3のままなら埋葬という大ピンチ。

生命力2の場合は3に上がっても埋葬という状況になり、生命力+1のSPやプロデイジー(イハロン)での強化が為されるまでは詰んでしまう。

|

装備 |

対象 |

蘇生失敗 |

宿屋でLvUP時

生命力が3以下に |

全滅 |

岩の中 |

ドレインで

レベル0以下に |

| 宿屋で老けない |

必要 |

装備者 |

× |

× |

× |

× |

× |

宿屋で特性値保護

(宿屋で疲れない) |

必要 |

装備者 |

× |

× |

× |

× |

× |

喪失から保護

(喪失しない) |

必要 |

装備者 |

○ |

○ |

× |

○ |

○ |

| 死体を保護 |

必要 |

装備者 |

× |

× |

○ |

○ |

× |

| 岩からの帰還 |

不要 |

パーティー全員 |

× |

× |

× |

○ |

× |

- 若返りの方法は4つあり、呪文のプロデイジー(イハロン)、アイテムのSP「年齢-1」、迷宮内のイベントのプールで「年齢-1」、宝箱の罠の「女神の口づけ」でランダムで発生。

プロデイジー(イハロン)ではデフォルトは20歳まで(13歳まで設定できる)。他の三種類の方法では13歳まで。

- わざと加齢する方法は、宿屋で馬小屋に泊め続ける、呪文での蘇生、アイテムのSP「年齢+1」、迷宮内のイベントのプールで「年齢+1」。

上限は、宿屋では1260歳(65535週)を越えると0歳にループ、呪文での蘇生は未検証、アイテムのSPでは100歳(100歳以上で使うと100歳に戻る)、プールでは980歳。

戦闘関係のTips

- 「魔法ボーナスあり」のシナリオでは、呪文のダメージに「知恵-12」の追加ダメージ。(AdB+Cの「C」が増減する。)

モンスターから受ける呪文ダメージは「信仰心-12」の追加ダメージと、「モンスターの使う呪文レベル」の追加ダメージ。(モンスター呪文のAdB+Cの「C」が増減する。)

信仰心が上記の追加ダメージぶんを上回る場合「C」は全て「0」と計算されるため(AdB)に対する呪文ダメージ減少効果はない。そのため信仰心は呪文ダメージ減少効果があるではなく13以下だと追加ダメージを受けると考えた方がわかりやすい。

魔法効果「知恵+」や「信仰心+」の値も加算される為、知恵や信仰心が上がる装備を使うと、呪文の威力を強化したり、受けるダメージを減らす事ができる。

- こちらの打撃攻撃が、選択した敵グループ内のどの個体に向かうかはランダム。グループの前衛から集中して削る事が出来なくなった代わりに、狙っていた対象が攻撃前に死んだ場合は、同グループ内に生き残りがいれば、即座にそちらに狙いを切り替えることが出来る。また、呪文など全体攻撃と打撃を併用する有効度が増している。

一方、対単体呪文は目標の変更が出来ず、ターン開始時に狙っていた個体が死んだ場合は無駄に発動する。

加えて、全ての呪文は詠唱のキャンセルが出来ない。発動前に敵が全滅しても、術者が動ける限り、コマンドを入れた呪文は必ず消費される。これには瀕死の敵を前にして、戦闘終了前に状態回復を仕込める(隊列が崩れずに済む)という利点もある。

- 敵の打撃命中力はレベルにのみ依存し、「敵レベル+こちらのAC」が1以下で下限の4.6%、21以上で上限の95.5%となり、ACの上下動はこの区間でのみ意味を持つ。

つまり防具の性能が既存据え置きで、敵のみインフレを起こした場合、冒険者のACは意味を失う。例えばフル装備の君主がAC-20に達したところで、Lv50のモンスターからすればAC10と全く等価である(長期戦になれば、防御呪文の連打で安全圏に辿り付くのが早いという差は出る)。こうしたシナリオの終盤では、ACは無視し、耐性や無効化の有無のみで装備を決める手法が有効となる。

- 計算が面倒な人はこちら → 命中率計算機

- ACを99にすると打撃攻撃が一切当たらなくなる。-99ではなく、+99。AC98や100では駄目。モンスター、冒険者ともに適用される。

「敵のACを無視」が付いたアイテムを持っているキャラ(武器でなくてもいい)なら、敵のACを10と見なして攻撃するため、当てることができる。

戦闘開始時にAC99であることが必要で、AC99の冒険者がシールド(モグレフ)でACを変えても無敵状態は続く。戦闘開始時にACが99でなかった場合(たとえばAC99にプロテクション(マポーフィック)をかけて冒険をしていて、AC97になっている、など)は無敵ではないことに注意。

- サイレンス(モンティノ)は、睡眠などの状態異常中の敵には効かない。スリープ(カティノ)と同一ターンに使うのなら、可能であれば、睡眠→沈黙の順にかける方が効率が良い。

戦闘の行動順はある程度素早さを基準にしてランダムで決まるのだが、レベルが上がり、素早さが高くなってくると、ほとんど「冒険者の隊列順→モンスター」の順で動くようになっていく。

- サイレンス(モンティノ)をかけられて沈黙した敵が仲間を呼ぶと、新たに現れた敵は沈黙していない。

伝統のグレーターデーモン稼ぎは難しくなってしまった。

- 召喚呪文の連れ歩き可否は対照的な特徴を持つ。以下にまとめる。

| 連れ歩きができる場合 |

連れ歩きができない場合 |

| 戦闘前に召喚することが出来るので、最初のターンから攻撃に参加してくれる。もちろん先制攻撃時も。 |

戦闘に入ってから1ターン使って召喚しなければならず、攻撃してくれるのは2ターン目からになる。この一手の差は非常に大きい。

「戦闘後に残ってくれない」よりも、「戦闘前に呼んでおくことが出来ない」ことの方が大きい。

先制攻撃時に呼べればいいのだが、普通は先制攻撃時に呪文を唱えることは出来ない。召喚呪文のアイテムがあると良い。 |

| ボス戦の前に、強い召喚モンスターが出るまでリセットを繰り返す事もできる。 |

ボス戦では絶対に先制攻撃が起きないので、「先制攻撃のターンに呼ぶ」ことができない。

ここぞという戦いでこそ使いたいというのに使いづらい。 |

仲間を呼ぶと次の戦闘でも数が増えている。

レッサーデーモンやグレーターデーモンが9匹に増えた場合など非常に強力。 |

仲間を呼ぶモンスターはそれだけで1ターンを使ってしまい、実質無駄行動になってしまうかも知れない。

召喚に1ターン、2ターン目が仲間を呼ぶ、攻撃が3ターン目以降となるとまずい。もう戦闘の大勢は決している場合が多い。

そして、せっかく数が増えたモンスター達は次の戦闘にはいない。 |

| 召喚したモンスターは弱くてもとりあえず弾よけにはなる。 |

召喚したモンスターはよほど強くないと1ターンかけて呼ぶ価値が無い。 |

| リセットすると常駐呪文は消えないが召喚したモンスターは消えるので、リセットに対するペナルティになる。 |

|

| 逃走に失敗した時のターンにまで攻撃してくれるので、逃走失敗したのに召喚モンスターが敵を全滅させてしまう事まである。 |

|

| 召喚呪文は連れ歩きが出来る方が基本的に便利だが、「自動召喚」のアイテムを出す場合、一部に相性が悪い部分がある。 |

| 自動召喚で連れ歩きができる場合 |

自動召喚で連れ歩きができない場合 |

| 同じモンスターをずっと連れたままになるので、レア召喚モンスターがいてもなかなか出会わない。 |

モンスターが一戦ごとに入れ替わるため、レア召喚モンスターを設定していても、いつか出てくれる。 |

| モンスターが呪文を使うと擬似的にMPが減る処理があり、次第に呪文のレベルが下がっていく。モンスターの攻撃手段は打撃かブレスがいい。 |

一戦ごとに召喚し直しになるため、HPやMPの消耗を気にしなくていい。 |

| 自動召喚アイテムを獲得したら、キャンプ中で使える召喚呪文はもう使わなくなり、カーソル移動の邪魔になってしまう。 |

「戦闘に入ってから1ターンかけて召喚する」から「戦闘に入った時点で召喚している」に変わり、自動召喚の意義が大きい。 |

| リセットしても自動的に補充されるので、リセットに対する抑止力として機能しなくなる。 |

|

まとめ

- 連れ歩きなし ×基本的に不便 ×仲間を呼ぶと相性が悪い ○自動召喚と相性が良い 差が極端なので「自動召喚専用」になりがち

- 連れ歩きあり ○基本的に便利 ○仲間を呼ぶと相性が良い ×自動召喚と相性が悪い

- 混乱と恐怖について。

恐怖

・鑑定失敗で発生する。

・麻痺や石化と同じく一切の行動ができない。キュアパラリシス(ディアルコ)、キュアオール(マディ)、城に戻ると回復。このまま戦闘に入ると恐怖(灰色)になる。

恐怖(灰色)

・「恐怖の存在」、テラー(モーリス)、トータルテラー(マモーリス)、コンフュージョン(カンティオス)、チャーム(カツ)で発生する。

・戦闘中に、キャラクタがランダムで行動しないことがある。

混乱

・「恐怖の存在」、テラー(モーリス)、トータルテラー(マモーリス)、コンフュージョン(カンティオス)、チャーム(カツ)で発生する。

・戦闘中に取れる選択肢が減る。「呪文を唱える」「アイテムを使う」「呪いを解く」「隠れる」がランダムで選択できなくなる。「戦う」「身を守る」「逃げる」は常に可能。

混乱(灰色)

灰色の文字で「混乱」と書かれている時は、混乱と恐怖が同時に起きている。

モンスターデータのTips

- 入力できる数値の限界値は以下の通り。

・HP(ヒットポイント)のA*B+Cは999*999+9999まで。最大値で100万8000!

・ACは99~-99。99だと上記の通り直接攻撃無効になる。不適切な値を入れると10になってしまう。

・1ターンの回復量は最大255。越えるとループしてしまう。

・直接攻撃ダメージA*B+Cは255*255+255が最大。255を越えるとループする。攻撃回数は最大10回なので、直接攻撃の理論上の最大値は65万2800。なお攻撃回数のボタンを押し忘れて0のままだと、攻撃力にいくら数値を入力していても、攻撃は必ず外れてしまう。

- モンスターのHPを入力する時、10d0+1と入力するとモンスター図鑑での表示が「1~1」になってくれる。ファズボールのHPを1にしたいがサフォケーション(マカニト)は受けたくないという時に使える。

- モンスターの最大出現数は、その階層によって上限が決まっている。

エディタの「シナリオ管理設定」 → 「マップ設定」から、「モンスターの最大グループ」で最大グループ数を決める。

また、「宝箱の難易度」+4匹が1グループで出せる最大数となる。(戦闘開始後に仲間を呼んで増える上限は9匹)- 「後続に同一の敵が出る確率100%で、必ず9匹で出るはずのモンスターを地下1階で出しても6グループ9匹にならない」と思ったら、その理由はこれ。

- 宝箱の難易度は、逃走成功確率にも影響する。全く関連性の無い3つの事柄を1つの数値で計算しているので、バランス調整に注意。

たとえば「クリーピングコインを地下1階で9匹出したい → 宝箱の罠の難易度が5に → 石弓の矢のダメージが極端に高くなる」という現象。

- 酸ブレスは説明文が剣呑なので、武器/防具破壊の全体化という狂った攻撃に思われがちだが、その正体は限定された呪い付与ブレスである。

「破壊後のアイテム」を設定している場合、追加効果レジストに失敗すると、そのアイテムを強制的に入手させられる、というのが実態。

このアイテムは呪い状態で(アイテム自体に「呪い」が付加されていなくても呪われる)、強制的に装備させられた上でアイテム欄に追加される。

また「破壊後のアイテム」がガラクタのままだと、実は何も起こらない。この場合、炎でも氷でもない独自属性の、単なるダメージブレスである。

但し、レジスト失敗者のアイテム欄が既に10個埋まっていた場合は例外で、アイテム破壊はここで発生する。

完全に無作為で(装備しているか否か、キー・クリアアイテム、唯一品、完全な呪い、何であろうと一切関知しない)10個のどれかを破棄、「破壊後」に指定されたアイテムと交換する。指定がない場合は、初期設定のガラクタと交換=一個空きが出来るという扱いなのか、以降その戦闘では破壊は発生しなくなる。一方「破壊後」の指定がある場合、アイテム欄の空きがあっても、長期戦になればいずれ付与された呪いアイテムで欄が埋まり、破壊が発生し始める事になる。

- モンスターの行動(呪文、ブレスなど)は、選択確率の合計が100%以内である必要はない。

どうやら、魔法→ブレス→逃亡→呼ぶ→盗むの順番で「設定された確率でその動作を起こすか判定→発動しなければ次の項目へ(どれも発動しなければ直接打撃)」というチェックを繰り返している模様。

呪文33%、ブレス50%と設定することで、打撃・呪文・ブレスがほぼ同じ確率で選択される事になる。

- モンスターが仲間を呼ぶ時に仲間が来てくれる確率はモンスターのレベル依存のようで、1レベルのモンスターが仲間を呼んでも全然来てくれない。

階層の罠難易度とは無関係のようで、モンスターレベル1・罠難易度99で実験しても助けが来る確率は極めて低い。

- モンスター図鑑に略称で表示されている特殊能力の内容は

無視:敵のACを無視(冒険者のアーマークラスを10と見なして攻撃)

半減:敵の呪文無効化を半減

直半:打撃攻撃のダメージを半減する

呪半:呪文のダメージを半減する

魔倍:モンスターが唱える呪文のダメージが二倍

痛倍:モンスターが打撃攻撃で受けるダメージが倍増する(これのみモンスター側が不利になる能力)

異神:シックスブーンズ(ハマン)、セブンスブーン(マハマン)の効果が逆転する。そのモンスターが先頭である時のみ有効

恐怖:戦闘開始時に冒険者が混乱、恐怖の状態異常になっている。そのモンスターが先頭である時のみ有効

その他、未分類のTips

- 宿屋で料金を取られるか、加齢するかどうかのシステムは以下の通り。青字がSteam版の変更点。

「HP全快で有料の部屋に泊まると料金を取られる」

「誕生日を迎えたキャラは必ず一週間加齢」の2点。

|

Steam版 |

2006年版 |

| 馬小屋 |

無料

1/7の確率で一週間加齢 |

無料

1/7の確率で一週間加齢 |

有料の部屋で

HPを回復する |

有料

一週間ずつ加齢 |

有料

一週間ずつ加齢 |

HP全快で

有料の部屋に泊まる |

有料

加齢しない |

無料

加齢しない |

誕生日ぴったりのキャラが

HP全快で

有料の部屋に泊まる |

有料

一週間加齢 |

無料

加齢しない |

- (2006年版)パーティーのメンバーが2人以下の時、エコノミールームに泊まると年齢が青く表示されて加齢したように見えるというバグがある。見た目が怖いだけで、実は加齢していない。

Steam版でも似たようなバグが発生していたが、上記の「必ず1週間加齢する」仕様によって回避された。「宿屋で老けない」アイテムを持っていても加齢される。

- 寺院での蘇生は、加齢や生命力の低下は起こらない。死亡者の生命力が高ければ成功率も信頼でき、金があるのなら寺院を活用すべきである。

- 宝箱の罠識別の成功確率は、「(素早さ+運の強さ)÷2」(端数切り捨て)に、盗賊は×6、忍者は×4、その他は×1した数字。最高は95%。 たとえば素早さ18運の強さ19なら、盗賊は95%、忍者は72%、その他は18%になる。

盗賊はほとんどのシナリオで95%を出せるだろうが、忍者は各シナリオの能力の最上限がどうなっているかで信頼性が変わることになる。キャンプ中などに「アイテムを見る」→「キャラクターデータ」で確認できるので、罠識別を忍者にさせる場合は調べておいた方が無難。

たとえば、忍者の能力が

素早さ18・運の良さ18……成功確率72% (昔のシナリオではここまでだった)

素早さ20・運の良さ25……成功確率88% (体感では、忍者と盗賊では明確な格差がある)

素早さ22・運の良さ25……成功確率92% (23・25では95%に到達する。忍者と盗賊に格差が存在する限界値)

素早さ25・運の良さ30……成功確率95% (95%以上にはならない。忍者と盗賊の差はなくなる)

また、罠解除はどんな職業でもできるらしいので、常にディバイントラップ(カルフォ)を使うことができるくらい僧侶系呪文の使い手が多いパーティーは忍者も盗賊も必要なくなる(未確認)。

忍者専用アイテムで「宝箱の罠識別+25%」という効果のアイテムを出すのも一つの手だ。

- 魔法使いがレベル13以上に必要な経験値は318529(盗賊は260369)。

これ以上の経験値が一度の戦闘で入る場合、セブンスブーン(マハマン)で勝っても損をしないことになってしまう。

インフレ系シナリオを作る場合に注意しておかなければいけない。

- 通常、アイテムの名前は全角10文字(半角20字)、モンスターの名前は全角11文字(半角29字)までしか入らないが、アイテムデータやモンスターデータのファイルを編集することでより多くの文字数を使うことができる。アイテムは12文字、モンスター名は14文字まで。また、98までしか入力できないアイテム効果の数字も編集でき、たとえばアイテム出現+100%というものも作成できる。ただしエディタ上でそれらの項目をクリックすると、エディタ上での限界値まで引き戻されてしまう。

迷宮のフロア名は何故か全角20字(半角39字)まで受け付けているが、マップ画面の表示枠から盛大にはみ出して読めなくなるため、実際は全角9字か半角15字くらいが精々。

呪文名は全角10文字まで。超えると起動時にエラーが出て、デフォルト呪文名に矯正される。

- 岩の中に突入した時「城塞に戻る」という項目が現れたらパーティーの位置が記録されてしまい、そこでリセットして再開してもやはり石の中。

ただし生存はしており、テレポーテーション(マロール)やエヴァキュエート(ロクトフェイト)での脱出や、迷宮の構造次第では他のパーティーが仲間の捜索で引っ張り出す事もできる。

- シナリオの設定で「全滅しても死体で城に引き上げる」場合、岩の中でも城に戻れる。

全滅時にランダムでキャラクターがロストする処理は無いらしい? 10回ほど全滅してみたがロストした者はいなかった。

ランダムで所持アイテムが消える処理はある。

- オプションでオートマッピングをOFFにすると、テレポーテーション(マロール)の移動も旧作品のように数値を入力する形式になる。

ここで迷宮の外へテレポートしようとすると、2006年版とSteam版では異なる挙動になる。- 2006年版では、城の上空(濠の中の場合も)へテレポートして全滅する。石の中と違ってリセットは間に合わない。「地下5階の東50」など明らかに地下であり「石の中」となるはずの場所でも都市上空へ行く。

迷宮の最下層の位置を超えて深く行こうとすると元の位置に戻される。やはり「石の中」にはならない。

従来は城に戻ることが出来た「地下0階・北00・東00」は都市上空にテレポートして全滅する。しかもリセット不可能。従来なら助かったはずの行動で即座に全滅という仕様は酷すぎる。

- Steam版では、「地下0階」は城に戻ることができる。

迷宮範囲外を越えた東西南北と深層は、元の位置に戻される。

上に行きすぎてマップNo.00よりも1階層少ない「地下マイナス1階」は堀の中で溺死、さらに少ない「地下マイナス2階」以降は都市上空で落下して全滅。

- 日記について。

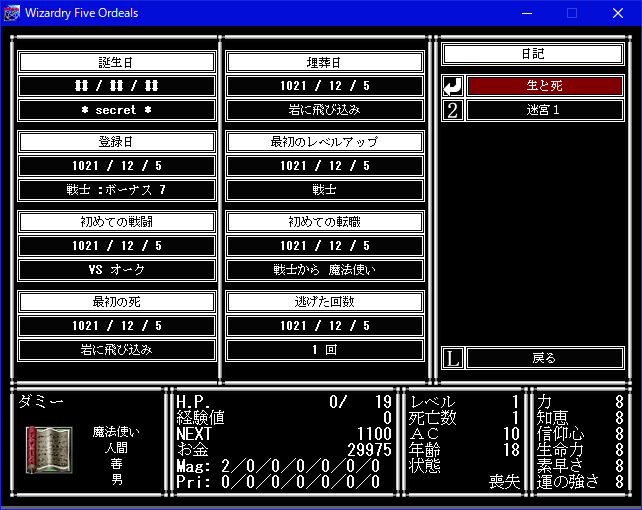

- 誕生日:訓練所で登録した日付から年齢を引いたもの。現実のパソコンの日付から1000年を引いた日付である。シナリオ側で「誕生日シークレット」の設定になっていると、画像のように隠される。隠されていない場合「* secret *」の部分には「○○都市生まれ」と出身地が表示されている。これについてはキャラクタの作成の「誕生日・出身都市」の項目を参照。

- 埋葬日:ロストした日付。これのために日記の枠が全部埋まらない事が多い。

- 登録日:訓練所で登録した日付。初期職業やボーナスポイントも記録されるため、気になる人は頑張って高ボーナスを狙おう。

- 最初のレベルアップ

- 初めての戦闘

- 初めての転職:訓練所で転職した日付。アイテムのスペシャルパワーでは記録されない。これのために日記の枠が全部埋まらない事が多い。

- 最初の死:死亡回数0のキャラはここが埋まらない。

- 逃げた回数:日付は「最後に逃走した日」。

| 行動 |

日記に記載される文章 |

| 敵の打撃攻撃 |

戦闘中(攻撃され) |

| クリティカルヒット |

戦闘中(首をはねられた) |

| エナジードレインで0レベル以下になってロスト |

戦闘中(ドレインされた) |

| 呪文 |

戦闘中(呪文によって) |

シックスブーンズ(ハマン)、セブンスブーン(マハマン)を唱えて

「負の奇跡」の効果で「死と全滅」を選択 |

戦闘中(呪文によって) |

シックスブーンズ(ハマン)、セブンスブーン(マハマン)を唱えて

自分で0レベル以下になってロスト

(エディタで設定を変更しなければ発生しない) |

戦闘中(呪文によって) |

| ブレス |

戦闘中(ブレスにより) |

| 戦闘中に毒のダメージでHPが0になる |

戦闘中(毒によって) |

| 戦闘中にマイナスヒーリングアイテムでHPが0になる |

戦闘中(毒によって) |

| 移動中に毒のダメージでHPが0になる |

迷宮探索中、毒による死亡 |

| 移動中にマイナスヒーリングアイテムでHPが0になる |

迷宮探索中、毒による死亡 |

| ピット |

PITによるダメージ |

| 炎の床 |

PITによるダメージ |

| 毒の沼 |

PITによるダメージ |

| 落石スイッチ |

PITによるダメージ |

| 岩の中 |

岩に飛び込み |

| プールのイベントで死亡 |

迷宮探索で死亡 |

| 麻痺した状態で、仲間が死んで全滅 |

迷宮探索で死亡 |

| 宝箱の罠(自分が解除失敗) |

宝箱の罠(解除の失敗) |

| 宝箱の罠(仲間が解除失敗) |

宝箱の罠(解除の失敗) |

| 宝箱の罠(開ける) |

宝箱の罠(解除の失敗) |

| アイテムのSPで死亡 |

スペシャルパワーの解放 |

| レベルアップ時に生命力が3になる |

宿屋にて老衰 |

| 都市上空に転移して墜落死 |

転移により |

| 堀に転移して溺死 |

転移により |

各種データ類

HP計算

ヒットポイントは、まず職業とレベルで基本値が決まる。

平均すると、概ね以下のようになる。戦士はLvと同じ数のd15、魔法使いはd7を振った合計か。

| 職種 |

戦士・君主 |

侍 |

僧侶・司教 |

忍者・盗賊 |

魔法使い |

| HP基本値 |

Lv*8 |

Lv*7.5 |

Lv*6.5 |

Lv*5.5 |

Lv*4 |

| 生命力14~ |

Lv*9 |

Lv*8.5 |

Lv*7.5 |

Lv*6.5 |

Lv*5 |

| 生命力16~ |

Lv*10 |

Lv*9.5 |

Lv*8.5 |

Lv*7.5 |

Lv*6 |

| 生命力18~ |

Lv*11 |

Lv*10.5 |

Lv*9.5 |

Lv*8.5 |

Lv*7 |

| 生命力20~ |

Lv*12 |

Lv*11.5 |

Lv*10.5 |

Lv*9.5 |

Lv*8 |

| 生命力22~ |

Lv*13 |

Lv*12.5 |

Lv*11.5 |

Lv*10.5 |

Lv*9 |

この基本値に、生命力の多寡によって倍率修正が掛かる。

1dB+CのC部分に生命力の補正がかかり、補正量は5以下ないし14以上の生命力2点ごとに+1。

戦士は1d15+Cなので補正1あたり12.5%増加。通常と生命力22以上の差は162.5%になる。

1d7+Cの魔術師なら25%程度の増加。通常と生命力22以上の差は225%になる。

基本のHPが低い職業ほど生命力の影響が大きくなり、魔法使いには特に重要である。

過去作の法則と経験則から、前レベルでのHP値は全く関係ない可能性が高い。

従来どおりならレベルが上がるごとに一から再計算し、結果が現在のHPより低くなった場合は現在値に+1点。

| 戦士の場合 |

| 生命力 |

3以下 |

4・5 |

6~13 |

14・15 |

16・17 |

18・19 |

20・21 |

22以上 |

| HP倍率 |

75% |

87.5% |

100% |

112.5% |

125% |

137.5% |

150% |

162.5% |

素手攻撃

素手攻撃の威力は基本的に以下の通り。出る値が偏るので、おそらく右手のダメージは2dを振っている。

何も装備していない状態の忍者のみ、職業特性でダメージが大きくなるが、何か装備してしまうと忍者でも2d2/1d1が適用される。

- 通常右手:2d2(2-4) + 力のダメージボーナス

- 通常左手:1d1(1-1) + 力のダメージボーナス

- 無装備忍者右手:2d4(2-8) + 力のダメージボーナス

- 無装備忍者左手:1d4(1-4) + 力のダメージボーナス

無装備忍者の素手攻撃のみ、Lv8になった時点で、振るダイスがd6に変更。

以降8Lv毎にAdB+CのBの値が+2され続け、最終的にLv64で2d20(2-40)まで成長する。

二刀流の場合の左手は、Lv24の1d10が上限で、以降は変わらない。

| レベル |

8-15 |

16-23 |

24-31 |

32-39 |

40-47 |

48-55 |

56-63 |

64以上 |

| 右手 |

2d6(2-12) |

2d8(2-16) |

2d10(2-20) |

2d12(2-24) |

2d14(2-28) |

2d16(2-32) |

2d18(2-36) |

2d20(2-40) |

| 左手 |

1d6(1-6) |

1d8(1-8) |

1d10(1-10) |

1d10(1-10) |

1d10(1-10) |

1d10(1-10) |

1d10(1-10) |

1d10(1-10) |

射程は基本的にショートだが、無装備忍者のみLv9になった時点でロングに延長される。

力(STR)によるダメージボーナス

| 力 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

… |

| 修正 |

+1 |

+2 |

+3 |

+4 |

+5 |

+6 |

+7 |

… |

力が18点になると、最低ダメージと最大ダメージに+1。

要するにAdB+CのCの値が+1される訳である。

以降、力が1点上がる毎に、延々とCの値が+1。

(魔法効果による力ボーナスはダメージに加算されない)

攻撃回数

| Lv |

戦士

(Fig) |

魔法

(Mag) |

僧侶

(Pri) |

盗賊

(Thi) |

司教

(Bis) |

侍

(Sam) |

君主

(Lor) |

忍者

(Nin) |

| 1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

| 2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

| 3 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

| 4 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

| 5 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

| 6 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

| 7 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

| 8 |

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

3 |

| 9 |

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

3 |

| 10 |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

3 |

3 |

4 |

| 11 |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

3 |

3 |

4 |

| 12 |

3 |

2 |

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

4 |

| 13 |

3 |

2 |

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

4 |

| 14 |

3 |

2 |

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

4 |

| 15 |

4 |

2 |

3 |

2 |

2 |

4 |

4 |

5 |

| 16 |

4 |

2 |

3 |

3 |

2 |

4 |

4 |

5 |

| 17 |

4 |

2 |

3 |

3 |

2 |

4 |

4 |

5 |

| 18 |

4 |

2 |

3 |

3 |

2 |

4 |

4 |

5 |

| 19 |

4 |

2 |

3 |

3 |

2 |

4 |

4 |

5 |

| 20 |

5 |

2 |

3 |

3 |

2 |

5 |

5 |

6 |

| 最大 |

10 |

2 |

3 |

4 |

2 |

10 |

10 |

10 |

| Lv |

1 |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

| 忍者 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

10 |

戦士

侍

君主 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

僧侶、忍者はLv1の時点で2回攻撃が可能。

それ以外の職業は1回のみ。

戦士、侍、ロード、忍者はLv5になった時点で攻撃回数+1。

以降5Lv毎に+1され続け、最終的に10回攻撃が可能になる。

盗賊はLv8になった時点で攻撃回数+1。

以降8Lv毎に+1され続け、最終的に4回攻撃が可能になる。

魔法使い、僧侶、ビショップはLv12になった時点で攻撃回数+1。

僧侶は3回、魔法使いとビショップは2回攻撃が可能になるが、これ以上攻撃回数は増えない。

二刀流が可能なシナリオでの補助武器の攻撃回数は、上の表の2倍のレベルで上昇する。最大値は同じ。

戦士は10レベルごとに上がり最大10回、盗賊は16レベルごとに上がり最大4回、という具合。

これらはデフォルト設定で、攻撃回数の上限や、何レベル上がったら攻撃回数が増えるかを設定できるようになった。

命中判定

|

+

|

旧バージョンでの計算式 |

ダイス[0,21] >= 22 - AC - 敵Lv + (Parry補正:2)

但し、右辺の上限18、下限1

ダイス[0,99] < 敵Lv * 2 + 1

但し、右辺の上限50

ダイス[0,21] >= 20 - 敵AC - 命中力(※) + 敵グループ番号

但し、右辺の上限18、下限1

ダイス[0,99] < Lv * 2

但し、右辺の上限50

さらに

ダイス[0,70] + (忍者補正:15) > 敵Lv + 30

但し、右辺の上限50

- ※命中力 = (Lv補正) + (STR補正) + (アイテム効果 力+) - (呪い補正:10)

Lv補正

侍 :Lv/2 + 2

戦君忍:Lv/2 + 1

僧 :Lv/3 + 1

盗 :Lv/3

魔司 :Lv/4

STR補正

STR > 17: STR - 17

STR < 5: STR - 5

要約すると「Lv1同士・AC10同士で敵からも味方からも丁度50%の命中率。AC1ごと(敵味方共通)、Lv1ごと(敵の場合)、

職業による規定Lvごと&固定ボーナス分・17を超える力1ごと・魔法効果の力増加1ごと(味方の場合)、に4.55%ずつ増減」、

加えて、プレイヤーキャラは呪いが掛かっていると大幅に命中値が落ちる(力+10の魔法効果でやっと相殺)。

なおAC99に対しては絶対に命中しない。

|

追加効果の発動

何発命中しようと、追加効果の発動計算は1回のみ。

- 実際には総合命中率が変わるので、攻撃側の攻撃回数が多いほうが追加効果を受ける可能性は高くなる

- 受ける側のLvによって、追加効果の発動率が変動する(高Lvのほうが、追加効果を受けにくい)

以下検証値 --睡眠攻撃

| 攻撃回数 |

発動結果 |

| 攻撃回数1 |

28/50 |

| 攻撃回数10 |

30/50 |

検証者はLv1モンスター 睡眠攻撃持ち

被検体はLv1戦士 Luk 10

その他のデータ

レベルとHPの最上限は999999。

ACは裸の忍者が-999まで低下するが、それでも1レベルのモンスターに当てられる可能性がある。

(2006年版では、レベルは9999999、ACは-3333323まで強化されたが、意味のある数字では無い)

経験値の上限は13桁以上で未確認。戦闘の監獄では10桁(4,026,531,839)だった。

詳細は

究極レベル実験のページを参照。

イベントサンプル

最終更新:2025年09月29日 17:23