2022-02-25:

VoiSona(旧:CeVIO Pro) は新しいソフトのため、

このページの記述が当てはまらないことがあります。

ひとまずは「

CeVIO ProのTIPS・バグ」のページもご覧ください。

<最初に>

ここでは、次のような作品の作り方を説明します。

- 楽曲をCeVIOに歌ってもらって、伴奏(オケ)と合わせる方法

- 主に、曲や伴奏がすでに用意されている場合(いわゆるカバー曲を作る場合)を想定しています。

- 自分で曲や伴奏も作る場合は、作曲や伴奏作成のプロセスを加えながらお読みください。

- 楽曲を流しながら歌詞などを表示したりする、PV動画を作る方法

なお、以下で紹介する方法は単なる一例で、もっと良い方法や、それぞれの人の状況に合った方法があると思います。

ですので、以下は「こうすればいいと思うよ!」「ふーんそっかー」 程度にお読み下さい。何かしらご参考になれば幸いです。

(もっと良さそうな方法があったら、ぜひコメントで教えてください)

<CeVIOを歌わせて楽器と合わせる>

1. 下準備をします

※自分で作曲したオリジナル曲を歌わせる場合は、次の

「2.」に飛んでください。

(1) 曲を選ぶ

何度も聞いていても自分が退屈しないような、大好きな曲を選びましょう。

できれば、自分でも簡単に口ずさめるくらい、その曲に親しんでいるといいですね。

どのボイスに歌ってもらうかも、ぼんやり考えておきます。

(2) 伴奏(オケ)などを探す

①伴奏(オケ)のデータ

入手できるかどうかは運しだいです。入手できない・使えない場合は、作るしかありません。

|

+

|

探し方の例 |

- ボカロ曲などの場合:

- 原曲動画の説明書きや投稿者のプロフィールページに、「オフボーカル」などとして配布場所のリンクが貼られていることがあります。

- なお、作曲者・編曲者が個人の趣味で作った曲の場合、特にオケを配布していなくても、節度をもって丁寧にお願いすれば、個人的にオケをいただける場合もあります。

- 商業曲の場合:

- シングルCDなどにオフボーカル版が入っていることがあります(ただし、下記(4)のオケの権利関係に注意)。

- インターネットで「その曲の曲名 "instrument"orオケorオフボーカルor"MIDI"」などのキーワードで検索してみると、作曲者以外の人が作ったオケが見つかることがあります。

- J-POPなどの場合、ヤマハミュージックデータショップなどでMIDIを購入できることがあります。

- 全般的に:

- ニコニコ動画などで曲名で検索して、その曲の「歌ってみた」動画や「UTAUカバー」動画などの説明書きなどを見ると、オケの入手先が記載されていることがあります。

- 五線譜の楽譜からMIDIデータを作成:

- 楽譜販売サイトや、YouTube動画の形で楽譜を公開している場合がありますので目コピでDAWや五線譜ソフトに打ち込む方法があります

- 主な楽譜販売サイト

- 五線譜入力ソフト

- MuseScore(無料)

- カワイ・スコアメーカー(有料、CeVIOと同じ技術で歌ってくれます)

- 五線譜入力機能のあるDAW

- SingerSongWriter

- Cakewalk

- 他多数

- 入手できない場合:

- 自分で原曲を耳コピしてオケを作成しましょう。詳しくは耳コピ講座やDTM講座などを検索してみてください。

- なお、伴奏のないアカペラ形式に編曲する手もあります。例は「全部CeVIO」などをご覧ください。

|

②原曲のデータ

ボーカル入りの原曲を準備して、wav、mp3、aacなどの音声ファイルの形でパソコンに入れておくと、後々便利です。

原曲のデータが販売されている場合、できるだけ買いましょう。感謝はお金で示すのだ。

原曲が動画でしか公開されていない場合、動画から音声部分を抽出して保存するしかありません。方法はググってね。

③(あれば)ustファイルなど

人気があるボカロ曲などの場合、カバーを作成したファンが、歌唱の楽譜情報などの入ったファイル(ustファイル・vsqファイル・ccsファイルなど)を配布していることがあります。

これが入手できると、歌唱のベタうちデータ作成(後述します)が、とても楽になります。

探し方は、「その曲の曲名 ust」などで検索するなど。

(3) 楽曲利用の権利関係を確認する

他の人が作った楽曲を利用する(カバー曲の投稿もこれにあたります)ためには、作詞者・作曲者・編曲者(著作者)の許諾が必要になります。

- 非商業曲で、かつ、著作者が自分でオケを配布している場合(ボカロ曲などに多いです)

- 慣習上、非商用目的ならカバーしてOKという意味だと解されると思います。

- ただし、利用条件がreadmeなどに記載されていないか、よく確認しましょう。

- 商業曲の場合や、著作者が自分でオケを配布していない場合

(4) 伴奏(オケ)利用の権利関係を確認する

他の人や会社が作ったオケを利用するには、楽曲利用の許諾とは別に、演奏者(オケ作成者)の許諾が必要になります。

- 非商業曲で、かつ、著作者が自分でオケを配布している場合(ボカロ曲などに多いです)

- オケの利用条件をよく確認して、OKそうなら使わせてもらいましょう。

- 商業曲で、かつ、著作者が自分でオケを配布している場合

- 商業曲のオフボーカル版は、基本的に投稿に使うことは許諾されていません。

- ただし、ニコニコ動画への投稿については、管理団体がオフボーカル版の使用を許諾している場合がたま~にあります。詳しくはこちら(曲名検索もできます)。

- 著作者とは別の人がオケを作成して配布している場合(アニメソングなどに多いです)

- オケ作成者がつけた利用条件をよく確認して、OKそうなら使わせてもらいましょう。

- 以上で検討しても、オケの権利関係をクリアできない場合

- 自分で原曲を耳コピしてオケを作成しましょう。詳しくは耳コピ講座やDTM講座などを検索してみてください。

- 伴奏のないアカペラ形式に編曲する手もあります。例は「全部CeVIO」などをご覧ください。

上記(3)(4)の権利関係がクリアできなかったら、その曲のカバーは潔くあきらめて、別の曲選びに戻ります。残念だけど仕方ないね。

2. 歌唱のベタうちデータを作ります

(1) 音取りをします(音程・リズムを打ち込みます)

①方法1:CeVIOで直接打ち込む

|

+

|

方法 |

- オケがある場合、まず、オケのテンポ(BPM)を確認します。→方法

- CeVIOのソングトラックを選択して、拍子とオケのテンポを設定します。→方法

- 曲全体のキーを設定します →【ソング】調声基本編/調号(曲のキー)指定

- 原曲を少しずつ聞きながら、CeVIOのピアノロールに音符を打ち込みます。→方法

|

②方法2:MIDIファイルやustファイルなどがある場合

歌唱メロディがMIDI形式で作られていれば、それをCeVIOにインポートすることができます。

また、カバーを作るときに、歌唱のust・vsq・vsqx・ccsファイルなどを入手できた場合、音取りをする必要はほとんどなくなります。

|

+

|

MIDIやustなどの使い方 |

- MIDIファイルの場合、CeVIOの画面上半分にドラッグ&ドロップするだけでインポートできます。

- ust・vsq・vsqxファイルの場合、UtaFormatixなどで、ccsファイル(CeVIO用のプロジェクトファイル)に変換できます。→UtaFormatixの使い方

- 音符と音符の間が微妙に開いていることがありますが、CeVIOには不向きですので、微細な間は詰めるよう修正します。→「細かい空白の除去 / 休符の除去」機能による一括修正

- CeVIOでは無効な他ソフト向け調声用のノート(VOCALOID3の「_0」やUTAUの「br」)が含まれている場合はノートを削除します

- ノート分割・母音分割されている場合、CeVIOには不向きですのでノートを結合します(タイミングはTMG、こぶしなどはPITで再現します)

- カバーの場合、たまに音程や歌詞が原曲と違っていることがあるので、原曲と聞き比べて適宜修正します。

- 調号・キー情報が正しくないことがありますが、CeVIOはキーによって歌い方が異なる( CeVIO AI 特にCeVIO AIは間違ったキーは音痴に聴こえます)ため指定し直します →【ソング】調声基本編/調号(曲のキー)指定

|

③方法3:フリーソフトWaveToneを使う場合

カバーの音取りが苦手な人や、コーラスなどの難しい音取りをする場合は、フリーソフトのWaveToneを使うと、少し楽になる場合があります。

→WaveToneの使い方

なお、WaveTone以外にも有料・無料で無数の"自動"耳コピソフト・アプリがあります(精度はピンキリです)。2022年1月現在、ピアノだけなど単一の楽器は精度が高いソフトが出てきていますが、ボーカルの音取りはどれも精度が高くありません。

(2) 歌詞を入れます

①方法1:CeVIOで入力する

基本的にひらがなで入力します。

|

+

|

効率的な方法 |

- 歌詞のテキストデータを用意します。探す方法は、下記の「4. 歌詞などを入れます」もご参照ください。

- メモ帳を起動して、歌詞を見ながら、歌詞をひらがなでメモ帳に入力します。「へ」→「え」、「は」→「わ」、「おう」→「お」「おー」など、できるだけ発音のとおりに打ち込みましょう。

※この作業を簡単にできる、「歌詞変換 for 歌声合成ソフト」というフリーソフトがあります。

- CeVIOで歌詞を打ち込みたい最初の音符を選択し、F8キーを押すと、「歌詞のまとめ入力」ウィンドウが開きます。

下のほうの「1音符1文字」をクリックして選択します。

ひらがな歌詞の一節をコピーして、「歌詞のまとめ入力」ウィンドウにペーストして、OKします。

すると音符に歌詞がまとめて入力されます。

- 歌詞がずれてしまった場合は、「歌詞のまとめ入力」で再調整するか、歌詞を変更したい音符を選択してダブルクリック(またはF2キー)で歌詞を入力します。次の音符の歌詞も編集するには、Tabキーが便利です。

- 最後に、CeVIOで歌唱を再生してみて、違和感があるところを修正します。

|

②方法2:ustなどがある場合

通常、歌詞がすでに入っています。

たまに間違っていることがあるので、原曲と聞き比べて適宜修正します。

これで、ベタうちの歌唱ファイルができました!

3. 伴奏(オケ)と合わせて、試聴します

(1) オケとベタうち歌唱を合わせて、試聴します

CeVIO上にオケを持ってきて、声と一緒に演奏してみましょう。

- 「トラック」→「トラックを追加」→「オーディオトラック」で緑色のトラックが追加されます。

- 緑色のトラックに、オケのwavファイルをドラッグ&ドロップします。

- オケはwav/16bit/48000Hz(48khz)である必要がありますのでAudacityなどフォーマット変換できるソフトで変換してください

- オケと声のタイミングが合うように、位置を適当に調整します。

- そのまま再生したり、全体をwav書き出したりして、全体を聴いてみます。

こんな効果があります。

- これだけでも達成感あり!やったー!

- オケとの関係で違和感がないか確認できます(テンポ、キーなど)。

- そのボイス(キャラクター)とその曲の相性を確認できます。

- 表現のつけ方について、イメージを具体的に膨らませやすくなります。

(2) 歌い方をイメージします

なるべく「どんな歌い方で歌ってもらいたいか」をイメージしておくと、先の作業が良い感じになりますよ。

その曲を(自分の頭の中ででも)ノリノリで歌ってみられるといいですね。

(とはいえ、当初のイメージをそのまま再現できるとは限らないので、事前にあまり決めつけず、調声作業の中で柔軟に考えていきましょう。)

|

+

|

歌い方の切り口の例(ご参考までに) |

- どんな気持ちで歌ってほしいか

- リズム感

- レガート(滑らか)か、はきはきか

- 何拍目にどのくらいの重さを置くリズム感か

- 声色・声量

- 声を張り上げるか、声を落ち着けるか

- 明るいか、暗いか

- 柔らかいか、硬いか

- 高い音域をどう歌うか(張り上げるか、裏声で流すか、機械的にするか)

- 曲全体の構成

- 歌詞を読んで、どんなストーリーになっているか

- 気持ちや歌い方が1曲の中でどう変化していくか

- 特に大事な言葉やフレーズはどれか

|

4. 調声をします

CeVIOはベタうちでもそれなりに歌ってくれますが、調声していくと、どんどん光っていきますよ。

以下では、代表的な(簡単でコスパの良い)手順をご紹介します。

(1) 音符、歌詞などの調整

最初に、楽譜情報(音符と歌詞)をCeVIOにとって歌いやすいよう微調整することで、ベタうちでもぐっと自然になります。

特に調号指定は必ずやりましょう(これが間違っていると音痴になります)。

詳しくは

→【ソング】調声入門

(2) 声質パラメータの調整

声を全体的に大人っぽくしたり、子供っぽくしたりする調整です。

大ざっぱではありますが、声の明るさ・暗さの調整などにも使えます。

詳しくは

→【ソング】調声入門

(3) スラーの設定

- CeVIO CS CeVIO CSの場合、同じ母音の音符がつながっているところで、スラーを設定すると、音と音のつながり方がなめらかになります。

- CeVIO AI VoiSona CeVIO AIやVoisonaの場合、異なる歌詞の音符どうしでも、スラーが効きます。便利です。

※ボイス(キャラクター)は、次の(4)に移る前に確定したほうがよいです。

CeVIOは元の人の歌い方を再現するソフトなので、元の人の歌い方が大きく異なる別のボイスに切り替えるとパラメータが大きく変わります。

そのため、この後の段階でボイスを変えると、(4)以降が調声しなおしになりかねません。

(4) 大まかな歌い方の調整(強弱記号/感情機能など)

- 感情パラメータの調整

- CeVIO AI 一部のボイスでは「感情パラメータ」があり、これを変えることで歌い方がかわります

- CeVIO AIすずきつづみはTMGもかわります。すずきつづみの場合、TMGを手動調整後に感情パラメータを変えるとリセットされるので、必ず先に決めておきましょう。

- 強弱記号(Dynamics)

- CeVIO CS CeVIO CSの場合、強弱記号を設定すると、音符単位で音量を変えることができます。聞こえにくい音や、聞こえすぎる音の調整に便利です。

- CeVIO AI VoiSona CeVIO AIやVoiSonaの場合、強弱記号を設定すると、歌い方や音量が変わります(どのくらい変わるかはボイスにもよりますが)。

- 「可不」や「IA(日本語)」などでは非常に大事なパラメータです

- 歌詞特殊記号

- 歌詞に「※」をつけると裏声(ファルセット)で歌います

- CeVIO AI VoiSona CeVIO AIやVoiSonaでは他にもいろいろな歌い方を指定する記号があります(効果はボイス毎に異なります)

(5) 発声タイミングの調整(TMG)

CeVIO AI VoiSona

CeVIO AI バージョン8.2以降とVoiSonaでは下記の「青線」は最初の状態では隠される設定になっています。

とりあえず以下の調整をしておくと、簡単にそれっぽい効果が出ます。

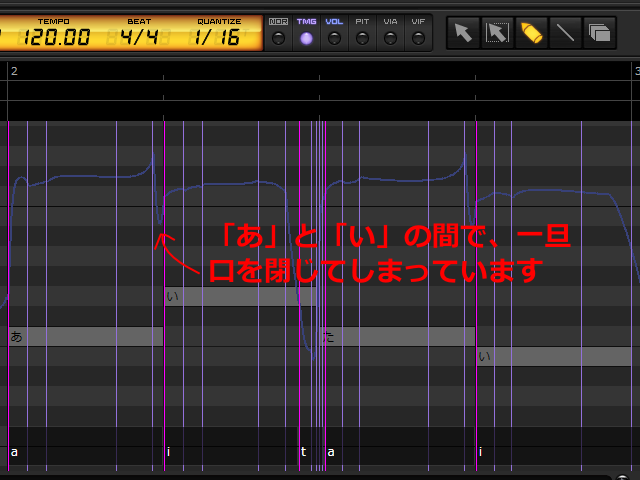

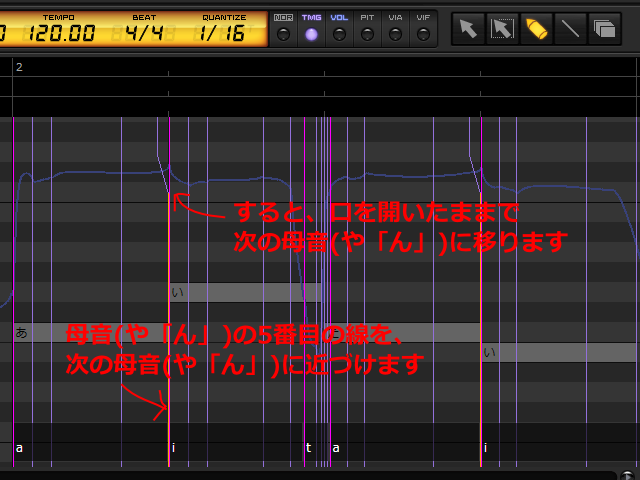

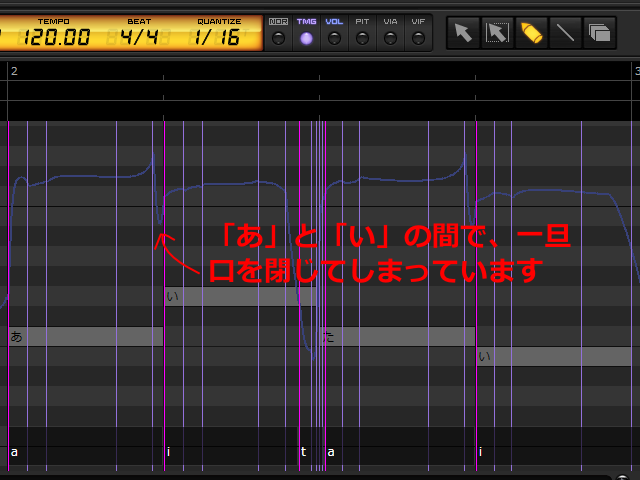

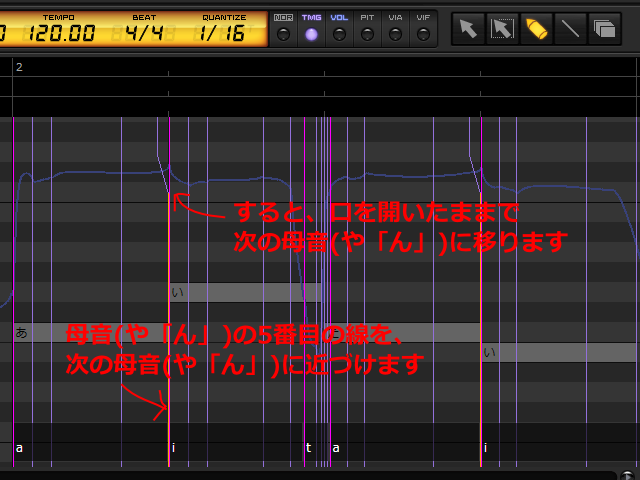

- 母音(または「ん」)が続くところで、前の母音(または「ん」)の5本目の青線(次の音のピンク線の直前の青線)を、次の母音(または「ん」)のピンク線に近づける(くっつける)と、滑らかな歌い方になります。

語頭にあたる部分や、あえて1音1音切りたい部分を除いて、全て機械的にやってしまってよいと思います。

実例:ボインとボインの谷間が気になる話 / CeVIO さとうささら

※CeVIO AIの場合、4本目の青線も後ろにくっつけたほうがよいです。

- 子音を溜めて強調したい部分で、子音のピンクの線を灰色の帯ごと前倒しにします。

- リズム音痴だなと感じる部分で、母音のピンクの線を灰色の帯ごと動かして、ピンクの線が音符の冒頭に重なるようにします。

(6) ピッチの調整(PIT)

(7) ビブラートの調整(VIAなど)

ベタうち状態でビブラートが無い部分が多いボイス(

ONEなど)は、全体的に薄いビブラートをつけてあげると、ぐっと人間っぽくなります。

ビブラートをつけるには、VIA・VIFによる自動ビブラートが便利です(こだわりがあればPITで手書きするのもアリですが)。

- まずVIF画面を開いて、ピアノロールの縮尺を最大限に縮小し、直線ツールを選択します。

- VIF画面で、歌の開始から最後まで、デフォルトのVIFの高さくらいで、だいたい水平に直線を引きます。

※横幅を縮小してから引くと楽です。縮小ボタンは画面の右下にあります。

- 次にVIA画面を開いて、少し長めの音符のところに、適当な高さ(長い音符のVIAより少し低く)でだいたい水平な線を引きます。

- すると、VIAを引いたところに薄いビブラートがつきます。

VoiSona

VoiSonaではビブラートは新しい調整モードの「VIB」に変わっていますので、

より使いやすくなっています。

(8) 声の明るさの調整(ALP)

ALP操作画面では、声の明るさを細かく調整できます。(いわゆるジェンダーパラメータとほぼ同様です)

オレンジ色の線が上に行くほど奥まった地味な声に、下に行くほど明るく子供っぽい目立つ声になります。

- サビなどの明るく張りたいところで、ALPを少し下に描くと、目立つようになります。

- 悪目立ちしている音があるなと思った場合、そこでALPを少し上に描くと、目立ちにくくなります。

- 上に上げると、下を向いて歌っているような音色になります。

5. mixをします

オケと声ができたら、全体を曲として仕上げるために、mixをしてみましょう。

オケと声を自然になじませたり、全体の音量をうまく底上げしたり、声に特殊な効果をつけたりできます。

CeVIOの声はそのままでは乾きすぎるので、簡単でいいのでmixしてみるのがおすすめです。

また、例えばポップスで言えば、Aメロは音量小さめから始まり、Bメロで少し大きくなり、サビでさらに大きくなるなどの音量バランスが考えられます(実際は曲によって異なります)。

オケの音量の大きさによっても声の聞こえやすさは変わってくるので、大まかなパートごとに、オケと声との音量バランスを調整すると良いです。

これで楽曲が完成しました!

<曲のPV動画の作り方>

1. イメージを考えます

(1) どこに投稿するか?

どの投稿サイトに投稿するかによって、どんな人に聴いてもらいやすいかや、何を用意するかが異なります。

自分がよく聴いているサイトのほか、別のサイトに投稿してみても面白いかもしれません。

|

+

|

投稿サイトごとの特徴 |

①動画投稿サイト …興味のある人が一定数います。

- ニコニコ動画

- 日本の動画投稿サイト(オタク向け)で、ボカロ曲やCeVIO曲が盛んに投稿されている場所です。

- タグに「CeVIOカバー曲」「CeVIOオリジナル曲」などをつけていれば、一定数の人には聞いてもらいやすいです。

- JASRACと包括利用契約を結んでいるサイトなので、たいていのJ-POPカバーを問題なく投稿できます。

- YouTube

- 言わずと知れた世界最大の動画投稿サイトです。世界中の人に見てもらいやすいです(翻訳した歌詞字幕ファイルがあるとなお良いです)。

- 検索機能が弱いので、埋もれることがあります。

- JASRACと包括利用契約を結んでいるサイトなので、たいていのJ-POPカバーを問題なく投稿できます。

- Bilibili動画

- 中国の動画投稿サイト(オタク向け)です。日本からでも投稿できるようです。

- 中国ではVOCALOIDなどの人気が高いので、中国語で説明が書ければ聴いてもらえるかも?

②音楽投稿サイト …動画を作る必要がないので、手軽に投稿できます。

CREOFUGA ※サービスが終了しました- JASRACと包括利用契約を結んでいるサイトなので、たいていのJ-POPカバーを問題なく投稿できます。

- UTALOADER(β)

- Twitterアカウントと連携できる音楽投稿サイトです。

- JASRAC/NEXTONEと包括利用契約を結んでいるサイトなので、たいていのJ-POPカバーを問題なく投稿できます。

- Soundcloud

- 海外の利用者が多く、音声合成を使った曲の投稿もそれなりにあります。

- イメージ画像も一緒に投稿できます。正方形で表示されます。

- piapro

- VOCALOID中心のサイトですが、CeVIOを使った曲も投稿可能なようです。

- オリジナル曲のオケ(オフボーカル版)の配布などにも向いています。

③SNS …上記①②と組み合わせて、音楽に興味のある方と交流しながら使うと良いです。

- Twitter

- 他のサイトに投稿した動画・音楽にリンクを貼ることができます。

- ツイートに直接動画を入れることもできます。音質が安定しないことがある一方で、お手軽に聴いてもらいやすいので、試聴用の短いデモを投稿するのに向いています。

- JASRAC等と包括契約されていないため、引用の範囲を超える長さの楽曲は自分で承諾をもらう必要があります(YouTube貼り付けなどは問題なし)

|

(2) どんな感じの動画にするか?

動画の作り方は人それぞれですが、誰でも作りやすい方法としては、例えば以下のようなものがあります。

①静止画や写真(1枚~数枚)

最も基本的な形です。うまく作れれば、アピール効果も高いです。

画像が自分で作ったものでない場合、利用条件をきちんと確認しましょう。

|

+

|

画像を用意する方法の例 |

- 自分で描く …既存のキャラクターの場合、キャラクターの二次利用規約を確認しましょう(CeVIOやボカロなど音声合成のキャラクターは大体大丈夫です。CeVIOの規約はこちらから)。また、「トレスOK」と書いてあるイラストでない限り、他のイラストのトレスは使わないでおきましょう。

- 自分で撮る …人の顔などが分かる場合は、その人に了解を取りましょう。

- MMDモデルにポーズを取らせて画像を出力する

- CeVIO関係の素材集リンク

- ニコニ・コモンズの「素材ライブラリー」

- ニコニコ静画 …「フリー素材 探したい題材」などでキーワード検索すると良いです。

- Pixiv …「フリー素材 探したい題材」などで検索すると良いです。

- 写真素材サイト

|

②静止画や図形を様々に動かす

上記①の発展形です。

③MMDで踊っている動画

④原曲の動画がある場合に原曲の動画を使う

見栄えが良く手軽なので、ボカロ曲のカバーなどでよく使われている方法ですが、実は権利関係がグレーなことが多いです。

なぜなら、原曲のカバーが許諾されていると思われる場合(原曲のオケが配布されている場合など)であっても、動画部分が配布されているわけではありませんので、動画の使用まで許諾されているかは分からないからです(明示的にOKだと示されていない限り)。

ですので、動画制作者さんから「許諾してませんので削除してください」と言われたらすぐに従わなければならない、ということは念頭に置きましょう。

(なお、原曲と映像が同じだと、Youtubeの収益化が止められてしまうこともあるそうです(

出典)。)

また、商業曲のPVを使うのは通常アウトなので、やめましょう。動画運営者に削除される可能性もあります。

2. ツールを揃えます

作りたい方法に合わせて、ツールを揃えます。

3. 画像などを入れて動かします

4. 歌詞などを入れます

(1) 歌詞のテキストデータを用意します

- 自分で文章を打ち込む場合は、打ち間違い・変換間違いや、歌詞の混同に注意! 一旦打ち込んだら見直しチェックがおすすめです。

- 作詞者・作曲者・編曲者・アーティスト名なども、保存しておきます。

|

+

|

歌詞の探し方の例 |

- ボカロ曲などの場合:

- オケに歌詞がテキストファイルで同梱されていることがあります。

- 「その曲の曲名 歌詞」で検索すると見つかることがあります。

- 見つからなければ、原曲の動画を再生・一時停止しながら、メモ帳に打ち込みます。

- 商業曲の場合:

- 「その曲の曲名 歌詞」で検索すれば、たいてい見つかります。

- ただし、コピー&ペーストはできないことが多いので、その場合は歌詞を見ながら自分でメモ帳に打ち込みます。

|

5. 便利なエフェクトなど

- TextAlive

- 楽曲の文字PVを自動生成してくれるサービスです

- これ単体でも動画作成できる他、素材として利用することもできます

6. 動画として出力します

7. 投稿します

他の人に著作権がある曲の場合、許可なく投稿すると著作権違反となります。

ただし、以下のサイトではサイト自体が許可を得ているため問題ありません。

※追記・修正・質問などあれば↓

最終更新:2024年11月02日 18:29