概要

量子ポートアルターは、ルーゼリック・ワープ理論を応用して開発された大型の転送装置であり、異なる世界線や位相が異なる領域への接続を可能とする。特定の法則を意図的に操作し、因果律の変更を伴うため、

ラムティス条約による規制対象テクノロジーとして扱われる。

B.N.S(ビルド・ネットワーク)の稼働を制限することで転送枠を拡張できるが、

長距離交信(ハイパー.I.S)に支障をきたすデメリットがある。そのため、緊急時の要人移動や一部軍事用途に限定される。許容値を超える物質の転送は時空連続体に悪影響を及ぼすため推奨されず、禁止されている場合もある。一方、エリス・ポートアルターは、量子ポートアルターとは異なる

ポータル理論の純粋な技術に基づく安全な近距離転送装置であり、同一世界線内の惑星域内移動(最大1000km程度)に特化する。異なる世界線への移動は想定せず、因果律操作を行わないため、ラムティス条約の規制対象外である。エリス・ポートアルターは、共立公暦1000年時点で

共立世界における日常的な交通手段として広く普及している。

- 量子ポートアルターはいわゆる瞬間移動装置であり、惑星域内の近・中距離転送に加え、異なる世界線への接続を可能とする。

- エリス・ポートアルターは同一世界線内の安全な移動に特化し、その他の連邦製オリジナルとは用途と技術が明確に分離されている。

- 両装置とも、人や物資を転送可能だが、量子ポートアルターの大規模転送は時空連続体への影響を考慮し制限される。

- B.N.Sを停止して転送枠を確保すると、ハイパー.I.Sに影響し、国民の不満を招くリスクがある。

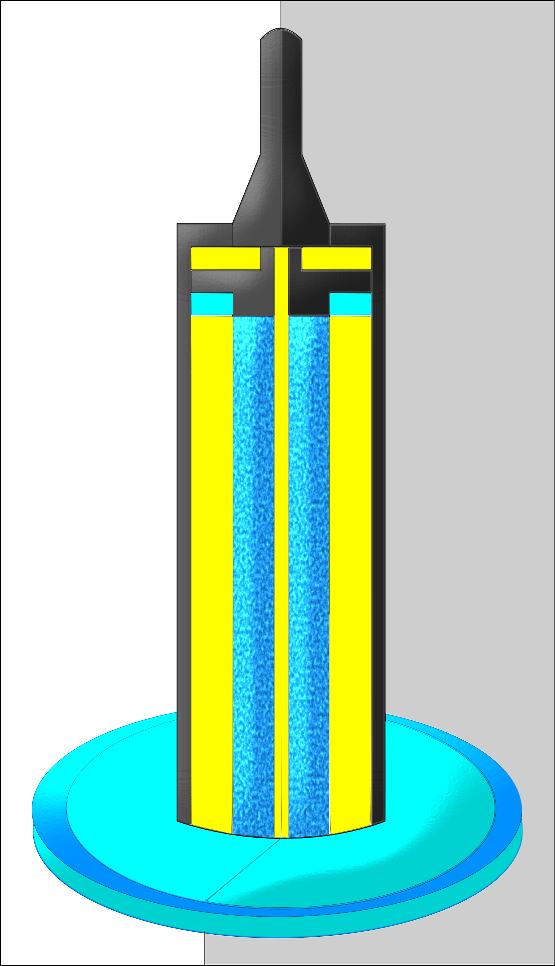

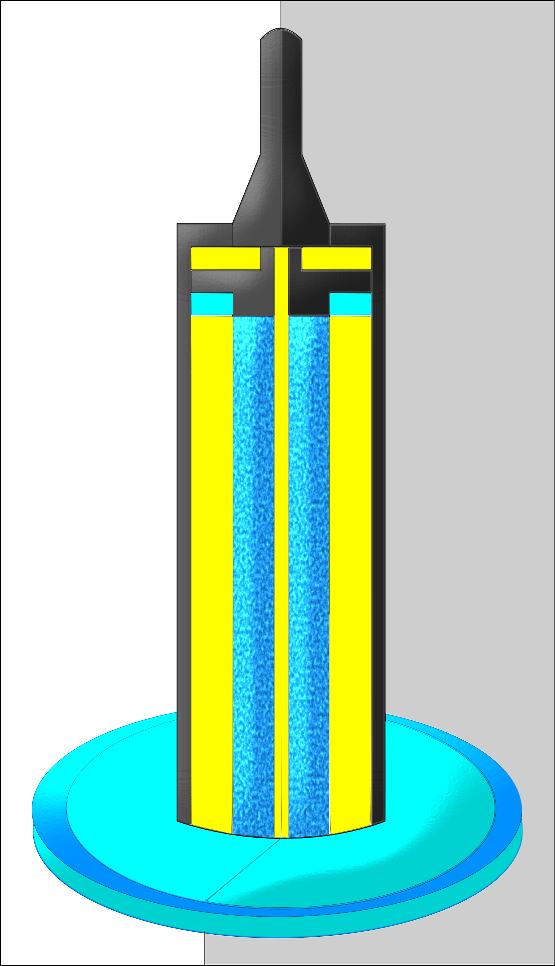

エリス・ポートアルター

エリス・ポートアルターは、

11次元ポータルエンジンシステム(エリス・ドライブ)の技術を純粋に応用した安全な近距離転送装置であり、11次元超ひも理論に基づいて設計された。惑星域内の中・近距離移動を主目的とし、同一世界線内での効率的かつ安全な移動に特化しているが、必要に応じて異なる位相や物理法側を持つ領域への接続も可能である。エリス・ドライブの中核技術である球体状ポータルと超高密度エネルギー場を活用し、ひもの振動を精密に制御することで、局所的な時空構造を変化させ、指定された時空間座標や地球相対座標への高精度な転送を実現する。この装置は、因果律操作や大規模な次元間移動を伴わないため、

ラムティス条約の制限対象外であり、共立公暦1000年時点で

文明共立機構や

セトルラーム共立連邦、その他の主要都市における日常的な交通手段として広く採用されている。装置の中心には、直径約2メートルの球体状ポータルが配置されており、内部で生成される超高密度エネルギー場が転送の基盤となる。このエネルギー場は、11次元超ひも理論に基づくひもの振動パターンを制御し、空間の局所的な歪みを生み出して転送通路を形成する。転送先は、時空間座標または地球相対座標を用いて指定され、惑星域内の近距離(最大1000km程度)に最適化されている。ポータルの開閉は高度なエネルギー制御と量子演算処理により管理され、エリス・ドライブの探索モードとは異なり、転送先は完全に制御された既知の座標に限定される。これにより、

事象災害や予期せぬ次元間干渉のリスクがほぼ排除される。転送プロセスは0.1秒以内に完了し、転送対象(人、物資、小型車両など)の物理的・情報的整合性は、量子もつれの原理を応用した検証プロトコルにより100%保証される。エネルギー消費はエリス・ドライブの次元間移動に比べ大幅に低減されており、都市部の電力網で賄えるレベルに最適化されている。

エリス・ポートアルターは、

共立世界の主要都市や共立機構の拠点で、公共交通や緊急対応の基盤として運用されている。例えば、惑星域内の都市間移動では、従来の輸送手段(宇宙船や地上車両)に代わり、数秒で数百キロメートルを移動可能である。同998年に実施されたセトルラーム首都圏転送網計画では、100台以上のエリス・ポートアルターが配備され、1日あたり50万人以上の市民が利用している。医療分野では、緊急患者の即時転送や医療物資の迅速な供給に活用され、災害時には救助隊の展開を加速する。軍事面では、

共立機構国際平和維持軍が後方支援や偵察任務に使用するが、攻撃的用途や大規模転送は行わず、安全性を最優先としている。

B.N.S(ビルド・ネットワーク)との連携により、転送座標のリアルタイム調整や通信の安定性が確保されており、

ハイパー.I.S(長距離交信)への影響は最小限に抑えられ、国民の不満を招くリスクはほぼない。安全性の確保は、エリス・ポートアルターの設計思想の中核を成す。探索モードを搭載しないことで、エリス・ドライブに見られる不確定性(未知次元への誤転送やバタフライエフェクトなど)を完全に排除している。また、転送前の座標検証プロセスでは、転送先が岩石内や密閉空間でないことを確認する多重チェック機構が組み込まれている。同690年に発生した転送事故(座標誤差による軽微な位置ずれ)の教訓から、最新モデルでは量子演算の精度がさらに向上し、事故率は0.0001%未満に抑えられている。エネルギー供給の安定性も強化され、停電時でも予備電源により72時間以上の連続運用が可能である。市民向けの運用では、簡便なインターフェースにより、専門知識のない一般利用者でも容易に転送座標を設定できる。エリス・ポートアルターの普及は、惑星域内の経済活動や社会インフラに革命をもたらしている。同1000年の統計では、世界の主要都市における移動時間の平均90%削減を達成し、物流コストも従来の30%以下に低減された。教育機関では、遠隔地の研究施設への即時アクセスが可能となり、科学技術の進展を加速している。一方で、過度な依存による電力網の負荷増大や、転送網の拡張に伴う都市計画の複雑化が課題として浮上している。これに対し、共立機構は、持続可能な運用を目指し、転送網の最適化やエネルギー効率のさらなる向上を進めている。

第1世代オリジナル(純科学装置)

共立公歴625年の実用化を経て配備された。

ルーゼリック・ワープ理論において用いられるところの量子バブルレーンのうち、特定の異次元計量空間を通じて所定の異世界との接続を可能とする。本来の利用目的としては概ね概要の通りだが、対象となるレーンによっては異なる法則に縛られ、発動できないデメリットが問題となっていた。理論上、レーンステルと呼ばれるエリア(暗所・中継点となる特異領域)の特定に成功した場合は例外となり、対象の異世界に移動できる可能性も想定されるが、成功の具体例は報告されておらず、安定した装置として期待できるものではない。逆に異世界の側から共立世界の暗所を特定された場合、一方的に侵略される危険性も指摘されることから、後の第2世代改良型の開発へと繋がった。

●代表的な転送装置:大小様々なタイプのポートアルターが存在する。

第2世代改良型(純魔法装置)

共立公暦750年に登場する。

ラヴァンジェ諸侯連合体・

現象魔術師機関との共同研究(魔導研究協定)を経て実用化された。現象学的テクノロジーの応用から、暗所を含む特定スポットでの法則問題を『ある程度』クリアしている。

タクトアーツによる収束系の改良をはじめ、現象学的視点からの大幅な移動能力の向上も遂げた。その代償として、

事象災害(特に

アポリア)の発生確率も飛躍的に上昇することから、利用にあたっては細心の注意を払わなければならない。未だ多くの課題が残るものの、移動手段としては相当の信頼性を確保した。一部共立加盟組織における導入目的としては、異なる法則の世界勢力と衝突した際に局所的なカウンター戦力の投入を想定する。実行座標によっては、B.N.S.輻輳の原因ともなるために最終特命的な手段として温存されているのが実情とされた。

第3世代改良型(特殊異能装置)

共立公暦1000年・現時点における最新の転送装置。同752年に登場し、多くの刷新を重ねてきた。

タクトアーツ・コールスクリプト(召属性)による上位概念へのアクセスを前提として運用される。もはや科学の域ですらない純魔法装置とも言えるが、実行の手順そのものは未だに科学的であるところに多くの問題を見出された。最大のメリットは上位概念(

パルディ・ルスタリエ相当の特異存在か、それ以上の未知の概念)による超常的な力の行使を可能とし、通常の接続シークエンスを大幅に短縮できるという点に尽きる。代償も相当なもので、最悪のシナリオでは共立世界そのものの破滅(または予期しない改変)に繋がる恐れも指摘された(改良型とは一体……)。維持運用の趣旨としては、実行サイドの自滅危険性を受け入れてでも法則が異なる高度文明との接触に備えておきたい意図があるものと見られる。一部共立加盟勢力の思惑として、過去、

暴走クラックの脅威と直面した際の

トラウマが根深く残る事情も補足された。当然のことながら、

文明共立機構との共有管理下にある。

応用技術

ラムティス条約による規制措置から、現状、全面的な実装には至っていない。

過去、数世紀にわたる教訓から、世界最強で在り続けなければならない

共立機構国際平和維持軍(特にFT2執行本隊)においては例外とされる。想定外の危機と直面した場合に即応の正当性が認められるため。

既存の主力艦隊に係る能力を持たせること自体は既に可能となって久しく、一種のP技術(平行世界・マルチバース理論からの応用テクノロジー)として温存された。

関連記事

最終更新:2025年06月29日 23:07