advent は現代フランス語の avent にあたる。このような綴りの揺れは古文では珍しいものではなかった。

五島勉はあたかも現代フランス語でも advent というかのように説明していたが、事実ではない。

現代ではもっぱら「待降節」(クリスマス前の4週間)の意味で用いられる。16世紀当時にもこの意味で用いられ、

ノストラダムスの

暦書に掲載されていた移動祝日の一覧表でも、「待降節」は l'advent と表現されていた。DFEの見出しには advent も avent も存在しないが、Advents de Noël という見出しで、待降節の意味が載っている。

現代キリスト教用語では、le second avent とすると「再臨」の意味になるが、五島の説明のように Advent が現代フランス語で「再臨」の意味という事実はない。

DALFでは avent の項に

- avènement, arrivée(到来、到着)

- évènement, aventure(出来事、事件)

という語義が載っている(なお、そこで挙げられている古い文例4件の引用のうち3件では advent と綴られていて、同一語であることは明らかである)。DAF や DMF には載っていない。

17世紀以来のアカデミーフランセーズの辞書や19世紀のエミール・リトレの辞書の avent の項には「待降節」の意味しか載っていない。

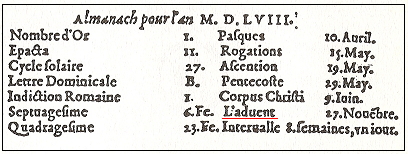

【画像】ノストラダムスの『

1558年向けの新たなる占筮』暦部分の抜粋。Pasques(復活祭)、Rogations(祈願祭)などと並び、L'advent(待降節)への言及がある(赤線部)。

登場箇所

※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。

最終更新:2013年07月08日 19:30