登録日:2010/08/25 Wed 23:12:11

更新日:2025/07/19 Sat 08:16:05

所要時間:約 10 分で読めます

◆概要

ソビエト連邦の科学者、アレクセイ・パジトノフ氏など3人が教育用ソフトウェアとして開発したパズルゲーム。

1984年6月6日に初めてプレイ可能な版が開発された。

画面上端から降ってくるパズルピースを組み上げて消していく、いわゆる「アクションパズル」「落ちものパズル」の基礎を築いた作品である。

開発のきっかけは、ソ連にこっそり輸入された

パックマンなどの西側諸国のコンピューターゲームに、パジトノフ氏が触発されたから。

具体的なゲームの内容は同氏が幼少期に遊んでいたペントミノパズルと、水族館に行った際にヒラメが重なり合うことなく水槽の床に沈む姿を見たことがきっかけで発案されたとか。

その数学性、動的性、知名度、並びに実装の平易性から、テトリスをゲームプログラミングの練習題材として用いる例がしばしば見られる。

日本では1988年にセガから発売されたアーケード版、世界的には1989年に

任天堂から発売された

ゲームボーイ版から人気に火がつき浸透していった。

本来ならセガアーケード版移植である

メガドライブ版も発売される予定で、そちらもほとんど完成していたらしいがお蔵入りに。

その背景として、任天堂の米国支社(NOA)は版権管理をしていたソ連国営企業の外国貿易協会(ELORG)と

直接!交渉しまずは早々に携帯ゲーム(ゲームボーイ)用、続いて家庭用ゲーム機(NES)版において独占販売権を取得できたのに対し、セガは実際にはパソコン版の販売権しか分け与えられていなかったというトラブルで発売出来なくなってしまったというエピソードがある。

この幻のメガドライブ版は後に発売されたPS2版のSEGA AGES テトリスコレクションに入っているが、後に販売されたメガドライブミニには、改めてアーケード版を完全再現した独自の移植版が作られた。

とまあいろいろ複雑だった版権管理を一元化するため、日本にCRPGやテトリスなどを輸入し、そしてゲームボーイ版発売の権利獲得の交渉を行った立役者ヘンク・ブラウアー・ロジャース氏と原作者のパジトノフ氏らが1996年に

アメリカにて「ザ・テトリス・カンパニー」を創業。

この際に独占販売権制度が廃止された為、同社から許諾を取ることでセガも再びテトリスを販売できるようになった。これが2000年版のアーケードとドリキャスで出た『セガテトリス』につながる。

ちなみに

ELORG自体も2005年にヘンクとパジトノフ(つまりTTCの系列)に買収された。

そしてこのテトリスがどのようにして世界に広まっていったかを描いた映画『テトリス』がApple TV+で2023年3月31日から配信。タロン・エジャトンがヘンク役を演じた。

またテトリスとBPSの歴史史料とインタビュー映像、およびBPSのゲーム作品を収録したゲームソフト『Tetris Forever』が2024年11月13日から配信されている。

◆ルール

4つの正方形を組み合わせて作られた、片面型テトロミノ状のブロックピース全7種(ゲーム内では「テト“リ”ミノ」と呼ばれている)が、フィールド上方から1種類ずつ落下してくる。

このテトリミノを回転させ、形を合わせながらきれいに積み上げていくのが基本ルールである。

作品によってはまれに1ピースから3ピース、5ピースのものが混ざって落ちてくる場合もあるが、基本的にイレギュラー要素であるため割愛。

個々のテトリミノの名称は特に厳密に定められているわけではないようだが、その形状から、アルファベットの名前が当てはめられることが多い。

4列消し「テトリス」を決めることのできる唯一にして最高のテトリミノ。そして俺の嫁。

3マス以上の谷を作るとこいつでしか埋められなくなる。

回転させても形の変わらないただひとつのシンプルなテトリミノ。

人によっては地味に使いにくい。最初に来るとちょっと面倒。

ただしTスピンが存在するゲームであれば、それを狙う形(屋根)を作りやすいという利点がある。

Sを反転させたテトリミノ。

Tスピンやホールド(後述)ができない古い仕様のゲームでSが欲しい時にZが来ると泣きたくなる。もちろん逆も然り。

3列消し「トリプル」をしやすい。綺麗に積みやすく使いやすい。

Jを反転したもの。向き違いでもSとZほどの影響は無いかも?

比較的場所を選ばずに置ける便利なテトリミノ。そして良くも悪くも積み方を変えてしまうピース。

これを回転させて隙間を埋めるテクニック「Tスピン」があり、最近のゲーム(後述するテンプレ仕様)でのスコアアタックや対戦ではIミノ以上に重要。

そのためか、ガイドライン制定後はタイトルを「テトリス」じゃなくて「Tスピン」に改名した方がいいんじゃね?という皮肉がたまに見られる。

このテトリミノを落とす場となるフィールドのサイズは縦20行×横10列。

テトリミノがフィールド最下段、または他のテトリミノの上に着地するか引っかかると、少し間をおいてブロックとしてフィールドに固定され、新しいテトリミノがフィールド上端の外側に出現する。

テトリミノが出現する位置は上端から1~2マス外側に上ったフィールド外から。

そこに積み上がったブロックが重なるか、完全にフィールド外の上側にテトリミノを置いてしまうとアウト。

昔は作品によって窒息判定とテトリミノの出現高度、まれにフィールドサイズがマチマチだったりした。

ゲームによって次1〜6個のテトリミノが「NEXT」として画面の右上などに姿を見せており、慣れてくるとこの予告表示が重要になる。

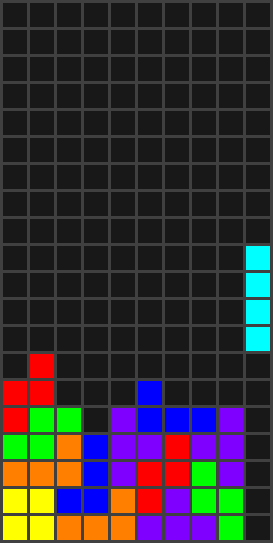

↑こういうの

ガイドライン制定後(テトリスワールド以降)に限るが「ホールド」というシステムも存在する。テトリミノの落下1回ごとにテトリミノ一つをキープ・交換できるという便利機能だ。

大抵のコントローラーではLかRボタンでホールド可能。

上述した通り横の1~4列分がすべてブロックで埋め尽くされると、その段が消滅して上の列がその分だけ落ちてくる。

このとき、同時に多くの段を消去する程高得点が得られる。特に4列消しはクアドラプルではなく「テトリス」と呼ばれる。

Iテトリミノをホールドして一番端に隙間を作る「1列空け」「平積み」(冒頭の画像の形)は誰もが通る道。

1段消し…シングル

2段消し…ダブル

3段消し…トリプル

4段消し…テトリス

ただし、隙間の上のブロックが落ちて埋まることはない。なのできっちり組まないで穴を作ってしまうと、消えない段がたまっていき、いずれ死ぬ。

最近ではTテトリミノを回転させて、一見入らなさそうな隙間にねじ込む「Tスピン」が判定される作品が多い。

Tスピンをしながらラインを消した場合、テトリスよりも効率よく高得点が得られる(Tスピンの最大は複雑な組み方が必要な3段消し「Tスピントリプル」)。

コレを連発することを目指す上級者は平積みを卒業し、中央から少し横にずれた1マスを開ける構えの「6-3積み」を基礎としているとか。

テトリスまたはTスピンを2回連続で行うと、「Back To Back」となり、さらに得点が高くなる。(テトリスとTスピン両方で組み合わせたり、ラインを消さずに積むだけなら問題無い)

またラインを連続で消すと「REN」あるいは「コンボ」となり、これも得点がちょっとずつ高くなる。

◆テトリス・ハイ

『テトリス』に慣れ、瞬間的な判断・操作を数多くこなすようになると、次第に思考が自動化されてくる。

考えるより感覚で操作している感じというとイメージ出来るだろうか。

後半、NEXTテトリミノの形を見ながらサクサク組み上げていくあれである。

ゲームが進むにつれ、次第にテトリミノが高速で落下し、もはや目にも留まらぬ速度にもなるのだが、それでも数十分から数時間もゲームが続けられるようになるのである。

試しにいきなり最速でゲームを始めると、ゲームの仕様次第だがよほど慣れていない限り長持ちはしない。

人間の脳はこのような状態に置かれると、一種の催眠状態となり快感が引き起こされる。

この快感は「テトリス・ハイ」と呼ばれ、集中力の源、ときには中毒的にもなる。

まあ落ちものゲーにはよくある現象。

ちなみに、日本大学教授の森昭雄はこの中毒的な状況を元に、『テトリス』などのコンピュータゲームを行なっているプレイヤーの脳波の特徴が認知症患者のそれに似ているとして「

ゲーム脳」仮説を提唱した。

これは当時の一部教育者のみならずマスメディアの猛プッシュなどもあってゲームバッシング風潮の一因となった

……が、科学的根拠に乏しい点が多く外部世代には眉唾扱いされている。

それでも、難儀な事情を抱えた国で発明され、世界中であまりに爆発的ヒットしたゲームだったので、「労働効率を低下させ資本主義を崩壊させるために、共産党が作り出した精神破壊兵器」なんてジョークもある。

どっちが先に崩壊したかは皆の知るところだが。

◆特殊ルール

テトリスを発売している会社・ハードなどにより、多種多様なルール・仕様の違いがある。

単純に並べて消すだけではなく、ソフトによって様々な楽しみ方が出来るのがテトリスの大きな特徴なのかもしれない。

単純なゲームだからこそ、可能性は無限大。

昔はTスピンもホールドもなく、ミノの回転も今ほど融通が全然利かなかったりした(なので端開けが基本だった)。

近年ではザ・テトリス・カンパニーによって基本のルールと仕様(ミノの色や回転の処理、HOLD機能、落下速度や着地〜固定までに操作できる時間、タイトルロゴ等)が公式にテンプレ化されており、いわゆる「テトリス・ガイドライン」(たまに「ワールドルール」)と呼ばれている。

作る側からは「独自色が出しにくい」との意見もあるが、基礎がしっかり固められたが故にテトリスとしての品質、プログラミングで作る際の指針は保証されているし、そんな中でも慣れた人は作品ごとに操作感の細かな違いを感じている。

なお、一見無理っぽいバグめいたねじ込み方で有名なTスピントリプルなどの回転入れテクニックはガイドラインにちゃんと認められている。

それでも、否、だからこそ30周年という節目にKOTY2015年の超門番を脅かしたクソゲーには戦慄したものである

決められた一定数のラインを消せばクリア。一番ポピュラーなゲームモード。

古いゲームにはフィールドに最初からブロックがある状態からスタートするタイプが多く、そういう場合はたいてい接地したあとに位置をずらす遊び時間がない実装が多い。

最近では何もない状態からスタートするのが基本。10ラインごとにスピードアップする中で150ライン以上のクリアを目指す「マラソン」や、40ラインクリアまでのタイムアタック(公称「スプリント」「40ライン」)が一般的。

複数ラインを消すことで、対戦中に相手にお邪魔ブロックを送れる。ワールドルールで本格的に花開いたスタイルで、

TスピンやBack to back・RENを決めながらラインを消すとさらに強い攻撃ができる。

ぷよぷよやパネルでポンをイメージしていただければだいたいあってるが、それらとは逆に

任天堂ゲームボーイ版で初登場した「隙間の1個だけ空いたラインが下からせり上がる」スタイルが今はすっかり定着しており、

それで

実際にぷよぷよと共演したり、

最大99人で怒涛の潰し合いを繰り広げたりしている。

キャラクターが存在しているなど、対戦ゲームに変わり種を搭載しているテトリスもしばしば見かける。

選択するキャラクターによって違う能力がついてきたり、ランダムでミノに混ざってくるアイテムをライン消しで使ったり…

必殺技で逆転なんかも可能。

1フレームで20マス分を落下…つまり地面から操作ミノが出現し、素早く滑らせながら積んでいく高難易度状態。

アリカの「テトリス・ザ・グランドマスター」で初めて登場した概念であり、高速プレイを極めるプレイヤーが超えるべき試練。

ゲームによっては、滑らせることのできる操作猶予が高レベル時に短くなったりもする。

ガイドライン仕様ではマラソンのLv19以上でこの状態になり、以降はだんだん操作時間が短くなる。

TETRIS 99では、VIPモードの終盤と999ラインマラソンの後半がこの状態だが操作時間は不変。

1マス動かすごとに操作猶予がリセットされる仕様と回転処理のおかげで、ガイドライン仕様の20Gは多少緩い方ではあるが、

中央が凹んでいるとろくに動かせないので、対戦とは逆に中央(左から5・6マス目)を適度に盛り上げるのがセオリーになる。

◆余談

- テトリスの開発者がロシア(ソ連)出身であることは当初の輸入者たちに注目され、背景・パッケージデザインやBGMにロシア・ソ連を意識させる意匠を盛り込まれた。上記の共産党ジョークもこの流れで宣伝文句として生まれたとか。

- 大ヒットしたゲームボーイ版のAタイプBGMでもロシア民謡のコロブチカが使われており、今やテトリスの代名詞的な曲として公認されている。あの頭から離れなくなるBGMの中毒性といい、魔性のゲームといえるかもしれない。

- 実はGB版の初期版ではオリジナルの曲(メヌエットと呼ばれる)が使われていた。こちらも隠れた名曲。

後期版でコロプチカに変更され、同時にパッケージとカセットのシールも変更された。

- アリカがPSに出した「TETRIS with カードキャプターさくら エターナルハート」は原作CCさくらのBGMを起用。こちらも、あの曲が頭から離れない。

- 当初(スペクトラム・ホロバイト社の初代DOS/AppleII移植版まで)はラインを消しても得点だけは入らず、「素早く落とせば多くスコアが入る」「10ライン消せばレベルが上がる」だけの仕様だった。

ライン消しに得点を与えるようにしたのはヘンク氏の発案であり、その初導入こそBPS発売の日本PC版(PC-88/MSX2/X68kなど)だった。セガの初代アーケード版やBPSの初代ファミコン版が出るのはそれから少し後の話になるが、ここらへんの歴史は最近だと「Tetris Forever」にまとめられている。

追記・修正はBack-to-Back T-spin Tripleを行ってからお願いします。

- 昔テトリスしてた頃、スコアがカンストしたな。朝にプレーしてたら夜明けを迎えてた。 -- 名無しさん (2013-09-04 11:13:49)

- はまったなあ~。 -- 名無しさん (2013-09-04 12:29:02)

- まさかのぷよぷよとの異種格闘技戦wwwww -- 名無しさん (2013-12-18 20:22:05)

- 誰かPC組ドットズレ直してくれ… -- 名無しさん (2013-12-18 20:28:28)

- 昔ルールを全く把握してなくて、ひたすらSとかZミノを積んでたわ…w -- 名無しさん (2013-12-18 21:07:37)

- 昔SFCでスーパーテトリスってなかったっけ? -- 名無しさん (2014-06-14 21:59:46)

- スーパーテトリス2+ボンブリス(限定版もあり)とスーパーテトリス3が出てたな。あとスーパーボンブリスも -- 名無しさん (2014-06-14 22:37:09)

- 歴史が長過ぎるとクソゲーにもなってしまったのは黒歴史 -- 名無しさん (2017-02-16 13:40:19)

- バグのせいが大きいけどね… -- 名無しさん (2018-02-07 14:57:28)

- 二つ目のバグってるのはこれ仕様なの? -- 名無しさん (2018-10-15 06:17:33)

- テトリスとしての品質は保証されている。(KOTYノミネート) -- 名無しさん (2018-10-15 08:03:27)

- メガドライブミニ収録おめでとう -- 名無しさん (2019-10-07 15:49:01)

- 品質は保証されている→ テ ト ア ル -- 名無しさん (2019-11-05 23:54:09)

- スマブラSPのスピリットになってどれも再現度が高かったね。 -- 名無しさん (2020-01-22 11:27:54)

- サイコロ振って出目を見るだけでKOTY携帯機大賞になった対戦チンチロリンというゲームがありましてですね -- 名無しさん (2020-01-22 15:28:51)

- ↑4なおアルティメット -- 名無しさん (2020-05-16 23:49:27)

- 個人的にテトリスで印象的なモノ、スコアを出すとロケットが飛ぶアニメーション付き、ジャック・オー・ランタンの魔術師とお姫様とウサギのような妖精と仮面の部族の4種のキャラによる対戦バトル付きのモノ....やっぱいいね...テトリス。 -- 名無しさん (2020-05-16 23:54:49)

- 一番下の画像はTSDなんだよなぁ… -- 名無しさん (2021-02-24 19:55:04)

- ↑一応TSDからB2BTSTがそのまま出来る形なので・・・ -- 名無しさん (2021-05-18 16:21:09)

- シングル・ダブル・トリプルの次が「テトリス」だと思っていたのは俺だけではないと思いたい -- 名無しさん (2021-05-19 14:32:49)

- ↑それで正しい。公式表記だから -- 名無しさん (2021-10-06 22:55:00)

- ゲームでなくて普通の言葉の話と思う -- 名無しさん (2021-10-06 23:00:50)

- 最後DT砲か -- 名無しさん (2022-08-17 13:05:20)

- 一番端をIのために空けとくのは実は良くないと知ったのが最近の話だ。あとは3以上の深さの穴(Iが来ないとダメ)は作らないとか色々あるんだな。 -- 名無しさん (2023-03-27 16:05:17)

- スマブラSPのスピリットで初めてテトリスの形がアルファベットだと知った -- 名無しさん (2025-03-22 14:33:03)

- どうしてこんな目に…(どんなマイクも握ります) -- 名無しさん (2025-07-19 08:16:05)

最終更新:2025年07月19日 08:16