五島勉の『

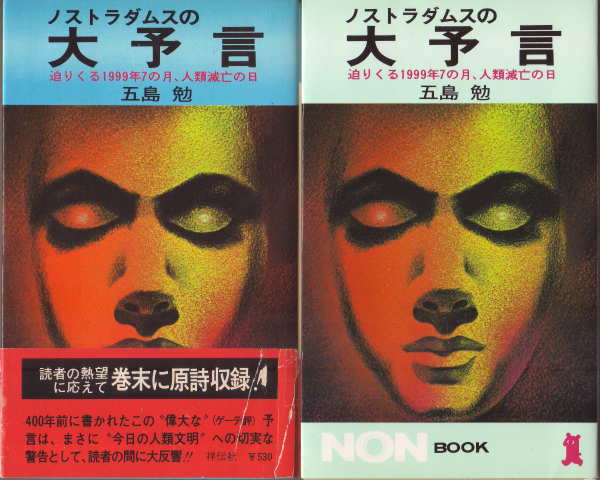

ノストラダムスの大予言』(祥伝社ノンブック)は1973年の刊行後、カバーが赤から青に変更されたことが知られている(細かいことを言えば、ノンブックのカバーデザインが一律で変更された後に、青から水色に変わっているので、青版にも2色ある)。

その変更がカバー色にとどまらず、内容も改訂されていたと初めて指摘したのは

志水一夫『大予言の嘘』(1991年)であった。

ただし、志水は、赤版と青版とで内容が「

こっそり改訂されていた」としており、カバー色の変更に伴い内容が変わった(=赤版の内容と青版の内容の2種類しかない)と見なしていた。

しかし、当「大事典」管理者が、『

昭和・平成オカルト研究読本』で「

実際に刊行された各版を見比べると、もっと小刻みな変更が77年頃まで繰り返されていたことが分かる」と指摘した通り、内容の違いは「赤版か青版か」と単純に二分できるものではない(もっとも、以下で見るように、「77年頃まで」としたことは不適切であり、増刷時に訂正した)。

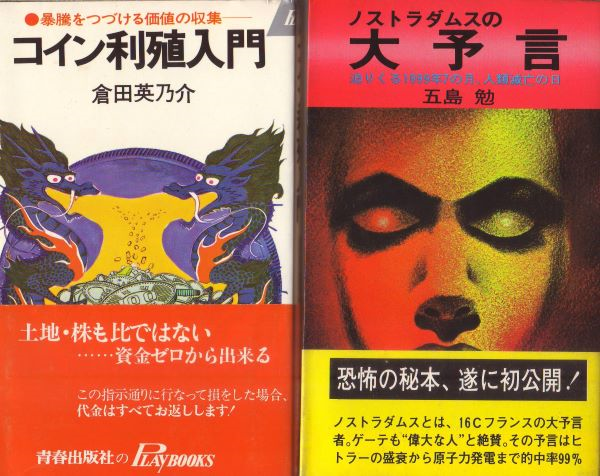

そこで、ここでは、さらに具体的に踏み込んで確認をしておきたい。なお、志水は「赤背版」「青背版」と表現していたが、下の写真のように表紙自体の色が変わっているのだから、単に「赤版」「青版」で差し支えないように思われる。当「大事典」では「水色版」も別に扱う。

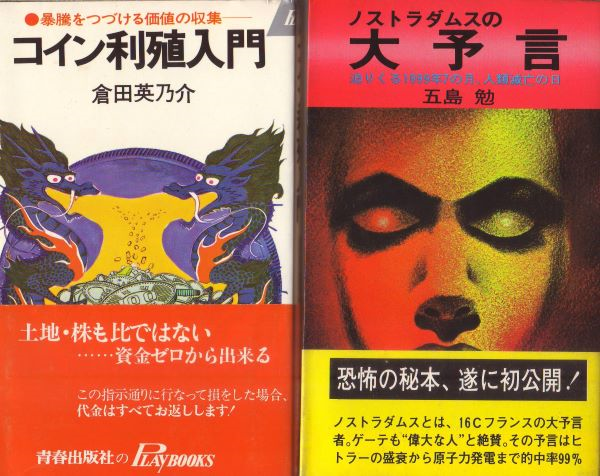

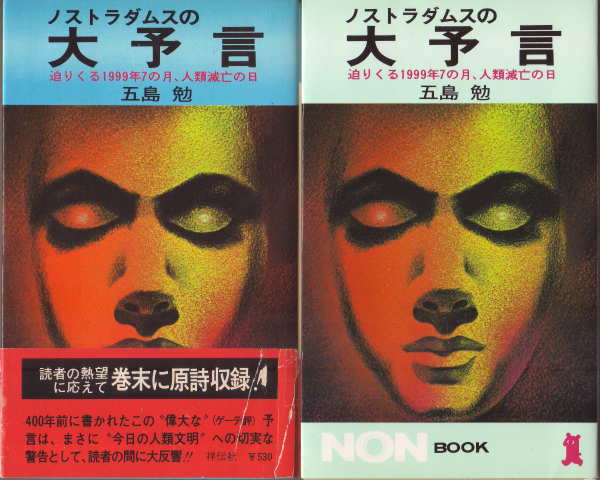

【画像】『

コイン利殖入門』38刷帯付き、『ノストラダムスの大予言』初版帯付き、同64版帯付き、454版

五島自身のコメント

- 実は、最初に3万部だけ刷ったものは装丁の色が違うんですよ。(略)ノストラダムスの顔も赤みが強いので、全体的に赤い印象の本だったんです。

- 中身はほとんど同じです。あとからわかったことがあっても、意識的に直さないようにしているんです。変えたのは139ページの人魚の写真など数か所だけだったと思います。あの写真はあとからインチキだということがわかったので、コペンハーゲンの人魚像の写真に差し替えてもらいました。

- ほかには「まえがき」を重版用に書き直したり、何か所か追記を入れたかもしれませんが、あまりよく覚えていません。

しかし、以下で見るように、初版だけが赤版だったというのは事実に反する。また、五島があまりよく覚えていないのは、40年前のことで記憶があいまいということもあるだろうが、小刻みにいろいろ変更したせいもあるのではないだろうか。

チェックポイント

チェックポイントは以下の20項目である。

- (1)カバーの色。赤、青、水色のどれか。

- (2)カバー裏の著者紹介。『コイン利殖入門』への言及があるかないか。ない場合、「辣腕」の言葉があるか、ないか。

- (3)カバー裏見返し。「ノストラダムは」か「ノストラダムスは」か。

- (4)前書き。「まえがき」か「重版のためのまえがき」か。

- (5)18ページ。「なお、この本の内容については」で始まる12行分の追記があるかないか。

- (6)29、41、59、87、93、121、187、203、223ページ。映画スチールや写真の差し替え。

- (7)71ページの小見出し。「十六世紀の百科事典に彼の名がある」か「古い百科事典に彼の名がある」か。

- (8)74ページ4行目。「いわゆるエンサイクロペディスト」の前につくのが「十六世紀末、英国の」か「古い英国の」か「十七世紀に登場した」か。

- (9)78ページ5行目。「当時パスツールは、まだ二十代の若い医師だったが」が修正されているか否か。および80ページ12行目。「当時ルイ・パスツールはまだ子どもで」があるかないか。

- (9')78ページ8行目。「それは防げる」か「それを防げる」か。パスツール関係の加筆だが、(9)と改訂のタイミングが異なるので分けた。

- (10)90ページ8行目「て」が正しい向きか、横倒しになっているか。

- (11)111ページ11行目。『ソイレントグリーン』の舞台が「一九八〇年代半ば」か「二〇二二年代半ば」か。

- (12)128ページ2行目。コホーテク彗星への言及があるかないか。ある場合、「最近見えはじめた~ひどくぶきみなのだ」か「一時話題になった~ひどくぶきみだった」か。

- (13)138ページ13行目。「また、西欧では」で始まる差し替え加筆があるかないか。ある場合には、「難破させる~あらわしたのだ」か「難させる~あらわしたの破だ」か。

- (14)139ページ。「人魚」の写真とキャプションの差し替え。

- (15)140ページ。「とくに最近おそろしいと感じさせられたのは」で始まる長文の加筆があるかないか。

- (16)190ページ。詩番号が「第十二巻の五一」か「第十二巻の五二」か。

- (17)232ページ。結語の加筆があるかないか。

- (18)233ページ以降。原文の付録があるかないか。

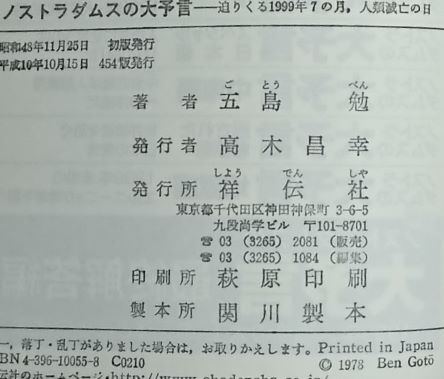

- (19)奥付。印刷所名が「萩原印刷」か「共信社印刷」か。

これ以外にも、たとえば、カバー表見返しの落合恵子の推薦文に「文化放送アナウンサー」という肩書きがあるかないかといった差異もあるが、内容上の変更を示すものとは言えないので比較の対象から外した。

不自然といえば、57ページの「ノルウェーの人類学者、ヘイエルダール教授」の部分は、何か字数調整をしたような不自然な隙間が見られるが、初版の時点ですでにそうなっている。

分類表

変更された箇所は色を変えた(1段階目の変更はオレンジ、2段階目は赤。カバーに合わせて青と水色にすることも検討したが、内部リンクを示す青と紛らわしいので見送った)。

電子書籍版は、標題紙代わりにカバーオモテのデザインが使われているが、カバーのほかの要素は採用されていない。また、写真、スチール類も省かれているので、それらは比較できない。そういった要素は「-」で示す。また、「〇ページで」といった指示がハイパーリンクに置き換えられているが、それらは考察の対象から外した。

以下の表は閲覧環境によってはスクロール不可で一部が途切れることがある。表の一番右列は「電子版」である。

|

初版 |

8版 |

20版 |

50版 |

54版 |

114版 |

130版 |

146版 |

200版 |

279版 |

297版 |

373版 |

448版 |

電子版 |

|

73.11.25 |

73.12.13 |

73.12.21 |

73.12.30 |

74.01.05 |

74.02.10 |

74.02.15 |

74.02.18 |

74.03.01 |

74.07.20 |

75.08.20 |

81.08.10 |

92.03.10 |

2014.09 |

| 1.カバー色 |

赤 |

赤 |

赤 |

赤 |

青 |

青 |

青 |

青 |

青 |

青 |

青 |

青 |

水色 |

青 |

| 2.コイン |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

なし |

なし |

なし |

なし |

辣腕 |

― |

| 3.ダムス |

ダム |

ダム |

ダム |

ダム |

ダム |

ダムス |

ダム |

ダムス |

ダムス |

ダムス |

ダムス |

ダムス |

差替え |

― |

| 4.前書き |

前書き |

前書き |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

重版 |

| 5.釈明 |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

| 6.写真差替 |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

あり |

あり |

― |

| 7.百科事典 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

古い |

古い |

古い |

古い |

古い |

古い |

古い |

| 8.世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

16世紀 |

古い |

17世紀 |

17世紀 |

17世紀 |

17世紀 |

17世紀 |

17世紀 |

| 9.医師修正 |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

| 9’.それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それは |

それを |

それを |

それを |

| 10.て |

正 |

誤 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

正 |

| 11.年代 |

1980 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

| 12.彗星 |

なし |

なし |

なし |

なし |

最近 |

最近 |

最近 |

最近 |

一時 |

一時 |

一時 |

一時 |

一時 |

一時 |

| 13.人魚追記 |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

難破 |

難破 |

難破 |

難/破 |

難/破 |

難破 |

| 14.人魚差替 |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

― |

| 15.長文追記 |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

| 16.詩番号 |

51 |

51 |

51 |

51 |

52 |

52 |

52 |

52 |

52 |

52 |

52 |

51 |

51 |

51 |

| 17.結語加筆 |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

なし |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

| 18.付録 |

なし |

なし |

なし |

なし |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

あり |

| 19.印刷所 |

萩原 |

共信社 |

共信社 |

共信社 |

共信社 |

共信社 |

共信社 |

共信社 |

共信社 |

共信社 |

萩原 |

萩原 |

萩原 |

- |

表が煩雑になるので省いたが、手元にはほかにもいくつかの版がある。

- 8版(1973年12月13日)と全く同じ … 14版(1973年12月20日)(チェックポイント10・「て」の誤植も同じ)

- 20版(1973年12月21日)と全く同じ … 28版(1973年12月24日)、34版(1973年12月25日)、38版(1973年12月26日)、45版(1973年12月29日)

- ちなみに、20版と50版は全く同じだが、上ではあえて両方掲げた。これは、50版(12月30日)が1973年最後の版である可能性も考えて、年内は赤版であったことが分かりやすいようにとの考えからである。

- 54版(1974年1月5日)と全く同じ … 64版(1974年1月15日)、74版(1974年1月20日)、100版(1974年2月5日)

- 146版(1974年2月18日)と全く同じ … 164版(1974年2月24日)、170版(1974年2月25日)、180版(1974年2月26日)、190版(1974年2月28日)

- 200版(1974年3月1日)と全く同じ … 233版(1974年4月5日)、253版(1974年5月5日)、272版(1974年7月1日)、275版(1974年7月10日)

- 279版(1974年7月20日)と全く同じ … 283版(1974年7月30日)、291版(1974年8月30日)

- 297版(1975年8月20日)と全く同じ … 302版(1977年1月30日)、304版(1977年12月25日)、309版(1979年7月10日)、334版(1980年3月30日)、362版(1981年3月10日)、365版(1981年4月10日)

- 373版(1981年8月10日)と全く同じ … 375版(1981年9月1日)、391版(1982年7月10日)、400版(1983年2月20日)、402版(1983年4月20日)、422版(1987年11月10日)、440版(1991年1月15日)、441版(1991年2月20日)、443版(1991年2月25日)、445版(1991年3月10日)、446版(1991年4月1日)

- 448版(1992年3月10日)と同じ … 449版(1994年5月5日)、450版(1994年6月1日)、451版(1995年8月1日)、452版(1998年7月15日)、453版(1998年9月5日)、454版(1998年10月15日)、455版(1999年3月15日)

- 450版までと451版以降とでは、本文に違いはないが、著作権表示に違いがある。また、448版と450版のカバー情報は暫定的なものである。詳しくは後述。

分析

以上の比較表を踏まえて、少しまとめておこう。

まえがきの差し替え

まず、まえがきの差し替えは、初版(1973年11月25日)から1ヶ月も経たないうちに迅速に行われたことがわかる。

具体的には、12月20日発行の14版が「まえがき」で、12月21日発行の20版が「重版のためのまえがき」なのだから、改訂は12月20日ないし21日の版から始まったと限定できる。

なお、1日で14版から20版に飛んでいるように見えるのは不自然なようだが、ベストセラーの場合、増刷する際に複数の印刷所に委託し、A印刷所では〇版、B印刷所では△版というように、同じ日の印刷でも版の番号をずらす例があるらしい。

だから、別に版についてサバを読んだということではなく、15版から19版も12月20日から21日にかけて刊行されていたのだろうと思われる。

さて、まえがきの結語を比べてみよう。

- ノストラダムス予言による人類の終末は刻々と近づいているが、私としては、どうか冷静にそれを受けとめてくださるよう、読者のみなさんにお願いするばかりである。(まえがき)

- この本を読まれる方は、いたずらに絶望の虚無感におちいることなく、彼の警告の深い意味(それは巨大な逆説とも考えられる)を前向きにとらえ、彼の予言どおりにならないように、破滅を食いとめる知恵と勇気をふるいおこしていただきたいと祈っている。(重版のためのまえがき)

「まえがき」での突き放すようなトーンが、「重版のためのまえがき」では微塵も見られない。この辺りは、発刊当時、どれほど急速にパニックが広がったかを物語っているように思える。

これについては、

- 未来のある若者たちを絶望に追いやっても本当にいいのか――。伊賀編集長がアオくなったのは、このことである。急拠「まえがき」を全面的に書き変えたが、その時はすでに数万部出たあとであった。(藤田昌司)

- 伊賀は「このまま放っておくと、この本は社会不安を増幅させる悪の元凶ということになりかねない」と判断し、著者・五島勉に「まえがき」の書きなおしを求めた。(略)そのとき、すでに発行部数は六万部に達していた。(沢田博)

などといった話があり、細かいニュアンスの違いはともかく、編集部主導で決定されたことが窺える。

なお、この前書きの差し替えと同時期に、「て」の誤植(チェックポイント10)が直っている。おそらくだが、印刷所を変えた際に誤植が起こったが、前書きを直すついでにそれも直したということなのではないだろうか。

カバー色の赤から青への変更

カバーの色がいつ変わったのかはわからない。73年12月30日の段階で赤、74年1月5日で青だったのだから、73年末までは赤で、74年1月初旬から変わった可能性が高い。カバー色の変更とともに、直接カバーに印刷されている価格も変更されており(430円→530円)、ほんの数日だけ価格のみ変えた赤版が出されていたとは考えづらいことも、この推測を補強する。

色を変えることに何の意味があったのかは不明だが、編集部などから、血の色を連想させる赤が不安を煽りやすいとでも判断されたのだろうか。

ただし、カバーについての、『コイン利殖入門』の削除や「ノストラダムは」という誤植の訂正は、(青カバーに変わった)64版の時点でも放置されており、カバー色の変更とカバー内容の改訂が独立したものであったことが分かる。

また、カバー文面の改訂は、114版で「ダム」が「ダムス」に直る一方、『コイン利殖入門』は放置されており、小刻みに直していたことも分かる。

なお、114版(2月10日)で「ダムス」に直っていたものが、130版(2月15日)で「ダム」に戻っているのは不自然なようだが、これは前述の通り、実際に印刷を請け負った事業者の違いだろう。

つまり、114版と130版を実際に担当した印刷所は異なっていて、迅速に改訂が反映されたところと、そうでないところで対応が分かれたのではないかと考えられる。

ちなみに、『コイン利殖入門』の削除は2月28日か3月1日のどちらかであって、後述する人魚の改訂と同時だったと思われる。

巻末付録の追加

巻末の原詩の付録は1973年12月30日の50版に無く、1974年1月5日の54版に存在していることから、おそらくカバー色の差し替えと同じく、1974年1月初旬から始まったと見てよいのではないだろうか。

手許の64版は貴重なことに帯付きだが、その帯には「読者の熱望に応えて巻末に原詩収録!」と書かれている(上の画像参照)。帯にいくつのタイプがあったのかなど今となっては追跡調査が非常に困難だが、おそらく54版などにも、当時は同じ(ような)文面の帯がついていたのだろうと思われる。

なお、コホーテク彗星の加筆(チェックポイント12)も、これと同時だっただろうと思われる。コホーテク彗星は、1974年1月に地球に接近したが、大彗星になるという前評判ほどには輝かず、肩透かしになった彗星である。

74年2月ごろの加筆

最大の改訂は、74年2月から3月に行われた。

そのきっかけの一つは『週刊朝日』1974年1月25日号の「街のベストセラー」という小さなコラムだったと思われる。そこでは、『大予言』について、

- この本には、ゲーテが死んだとき十歳のはずのパスツールを、ゲーテが高く評価していたり、ウエブスター人名事典〔原文ママ〕のできた年代を実際より三世紀も繰り上げる、といったミスが目立つ。

と誤りを指摘していた。

このウェブスターに関する修正(チェックポイント7・8)と

パスツール関連の創作の修正(チェックポイント9)が、まず1974年2月に行われた。手持ちの版だと2月15日の第130版と2月18日の第146版の間に行なわれているので、

2月15日から18日の間だったと分かる。

なお、ウェブスターについては、「いわゆるエンサイクロペディスト」につく言葉が、「十六世紀末、英国の」→「古い英国の」→「十七世紀に登場した」と小刻みな変更を繰り返している。

『週刊朝日』が正しく指摘しているように、ウェブスターの辞典が最初に登場するのは19世紀のことであり、しかもそれはアメリカでのことであった。

五島は、ウェブスターができるだけ古い証言であるかのように偽装しようとして「古い英国の」と直したものの、英国ではなかったと気付いて「十七世紀に登場した」と、国名を削ったのだろう。

もっとも、歴史的にエンサイクロペディストといえば、普通は18世紀フランスの百科全書派を指すので、「17世紀」というのが古く見せようとする偽装であることに変わりはない。

百歩譲ってエンサイクロペディストが17世紀に登場したというのが正しいとしても、ウェブスターの辞典自体が19世紀以降の刊行であることは揺らがない。

また、ウェブスターはもともと英語辞典(英英辞典)であって、人名辞典というのは何を指しているのかよく分からない。ウェブスター英語辞典にはNostradamus の項目はあるがごく簡潔なものであって、「初版」だと称して五島が紹介したような詳しいものではない。

要するに、小手先の修正では根本的な問題性は何も解決していないのである。

これに続いて行われたのが、

人魚についての改訂である。

『大予言』に掲載された写真の差し替えは、全部ひとまとめに捉えられることがしばしばあるが、実際には人魚の写真差し替え(チェックポイント14)は、解釈の信頼性に関わる唯一の件であり、他の写真差し替え(チェックポイント6)とは独立して行われている。

なお、志水らは、人魚の改訂を写真の差し替えしか指摘しておらず、志水は「

ただし、本文の方はそのまま」とまで明言していたが、実際には上の一覧に示したように、

- それが的中したということは、さっきの突破口と逆の意味で、彼の全予言が的中することを証明していないだろうか。(初版 p.138)

という、「デタラメに見える予言すら当たるのだから人類滅亡は避けられない」とばかりに不安を煽りまくる一文が、

- また、西欧では、人魚は人間の正気を失わせ、舟をおびきよせて難破させる破滅の象徴であり、この詩はそういう誘惑と破滅の時代が来ることをあらわしたのだ、という説もある。いずれにしろ、これはデタラメな詩ではない。(200版 p.138)

という強引な釈明に差し替えられている。

これに影響したのは

高木彬光の批判ではないかと思われる。『宝石』1974年4月号に掲載された高木の論説では、この人魚の詩に対する批判も行われているからである。

もっとも、『大予言』での人魚の改訂は2月28日の190版と3月1日の200版の間に行なわれていたことから、

2月28日か3月1日のいずれかに絞れる。それを考えると、『宝石』誌が直接の契機とは考えづらい。

おそらく、それ以前に別の媒体で、高木が類似の批判をしていたのではないかと思われる(高木は『ヤングレディ』1974年2月11日号でも批判しているが、そちらには人魚の詩への批判は含まれていないので、スポーツ新聞等で取材に応じたときだろうか)。

なお、18ページの12行分の釈明(チェックポイント5)とコホーテク彗星の「最近」から「一時」への変更(チェックポイント12)も、2月28日か3月1日のいずれかに行われている。

残りの改訂

まとまった形での最後の改訂は、140ページに、大気汚染による地球の寒冷化が的中しているとする11行強の加筆をするものであった。

手持ちの版では1974年7月20日付の279版以降で見られるが、1974年7月10日の275版の時点では見られなかったので、事実上、

1974年7月の中旬に絞れる。この時期は

映画『ノストラダムスの大予言』の公開(8月3日)の直前だったので、それを盛り上げるためにも「的中」を強調しておく必要があったのかもしれない。

最後に81年4月から81年8月までの間に、映画のスチールをはじめとする、いくつもの写真の差し替えが行われている(チェックポイント6)。その差し替えに何の意味があるのか不明だが、「難」「破」の誤植(チェックポイント13)からすると、新しく版を組み直したのだろう。

本来「52番」であるべき詩番号を「51番」としていた誤りが復活しているのも、版の組み直しの際の手違いと考えればすっきりする(チェックポイント16)。

また、(上では分類しなかったが)18ページ3行目と232ページ10行目の加筆部分は、334版と373版以降で文章の区切り方が変わっている。このことも、組み直しの可能性を補強する。また、「それは」を「それを」に直すような微調整(チェックポイント9')も見られることから、詳細に検討すれば、ほかにもそうした微調整があるのかもしれないが、あまりにも些細なので、五島の判断なのか、編集部の作業ミスなのかは分からない。

そして、さまざまな写真の差し替えは、その組み直しの際に元の写真を紛失・破損したか、権利関係や契約上の問題などで差し替える必要があったか、などではなかったかと考える。いずれにしても、五島の執筆姿勢に関わるような理由ではないだろう。

青版と水色版の変化

カバーが青から水色に変化した際に、プロフィールの文面やレイアウトなども、あわせて変更された。

ただ、レイアウトなどの変更は当時のノンブック全体で行われていたことであり、編集部の判断によるものといえる。

プロフィールの文面の変更に、五島自身の手がどの程度入っているかは不明である。

当「大事典」の蔵書の範囲では、446版(1991年4月1日)の時点では青版で、448版(1992年3月10日)で水色版になっている。

ただし、当「大事典」で所蔵している448版のカバーは、価格表示(後述参照)が454版と同一であり、消費税が5%になってから、カバーを付けなおして再流通した版らしい。そのため、当初の448版のカバーと同一とは言い切れない。

とはいえ、1992年2月の『

ノストラダムスの大予言・残された希望編』は最初から新しいレイアウトのカバーだったため、『大予言』の重版のカバーも、その時期までには水色版になっていたものと思われる。

電子版の底本

- 今回、電子版に収録する『ノストラダムスの大予言』は、1973年発表の紙の本をそっくりそのまま採録したものだ。

しかし、上の比較表から明らかなとおり、1973年の初版ではなく、ほとんどの加筆が反映されている。また、詩番号が誤りである51に戻っていること(チェックポイント16)からすれば、1981年以降の版を底本にしていることが明らかである。

ただし、それらに見られる「難/破」の誤植(チェックポイント13)が正しく「難破」に直っている。

「51番」という詩番号が誤っていることと、「難破」の誤植が訂正されていることとが両立している版は、確認している範囲では存在しない。ただ、これはおそらく、電子書籍化に当たって「難破」だけ編集部が直したのだろう。

というのは、電子書籍化するにあたり、「〇ページ参照」のように書かれていた場所が、ハイパーリンクの埋め込みに差し替わっているからである。当然、そうした差し替えの際にスタッフが全文を読み直したのだろうから、「難/破」という明らかな誤植には気付いて直したのだろう。反面、正しい詩番号については予備知識が必要なうえに、「五一」と「五二」という紛らわしいミスなので、見落とされてしまったのだろう。

まとめ

以上を踏まえると、五島自身による内容上の修正は、

1974年7月までにはほぼ完了していたことになる。当「大事典」管理者は、『

昭和・平成オカルト研究読本』執筆時点では283版や291版を入手しておらず、「77年頃まで」と書いたが、それは不適切であった。

写真の差し替えまで視野に入れれば81年頃、となるが、77年はいずれにしても画期とはなっていない。

『昭和・平成オカルト研究読本』2刷で「74年夏まで」と訂正したのは、以上の理由による。

『大予言』がもたらしたインパクトは絶大であったが、それが急速にしぼんだことは、1975年のベストセラーランキングに全く顔を出さなかったことや、1973年11月から1974年8月までの1年足らずの間に291版を重ねながら、その3年余り後の1977年12月で304版にしかなっていないことなどから、うかがい知ることができる。

その結果、注目度の落ちた作品を延々と加筆するよりは、新しい作品を刊行する方の優先度が高まったのではないだろうか。実際、五島は1975年には『大予言』の次の単著である『宇宙人謎の遺産』を刊行し、これまたベストセラーランキングに顔を出している(『出版年鑑』のランキングで20位)。

この『宇宙人謎の遺産』には、

高木彬光への概略的な反論が掲載されている。

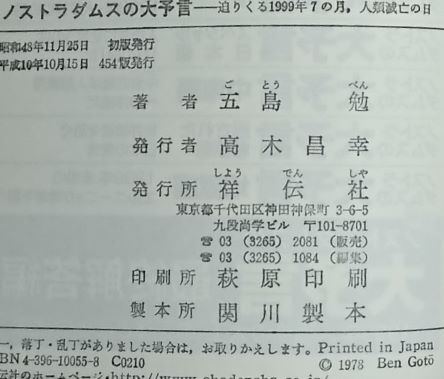

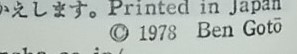

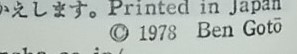

なお、当「大事典」蔵書の中では451版から455版で著作権表示が1973年ではなく、1978年になっている(水色版の中でも、450版までは1973年)。

これが印刷ミスでないのだとしたら、版元は1978年を一つの画期と見なしていたことになる。

しかし、上の比較表のとおり、1977年と1979年の版には何も違いはない。おそらくは単純な印刷ミスであろうとは思うが、詳細は未詳である。

【画像】454版の奥付

【画像】著作権表示部分の拡大

補遺

各版の比較の補遺として、価格の変遷を扱っておく。1989年以降の消費税の扱い(内税・外税の別など)は、カバーに記載のまま。

| 版 |

価格 |

消費者物価指数(全国・総合/2000年=100) |

| 初版(73.11.25)~ 50版(73.12.30) |

430円 |

39.6(73年) |

| 54版(74.01.05)~ 291版(74.08.30) |

530円 |

48.8(74年) |

| 302版(77.01.30)~ 304版(77.12.25) |

600円 |

64.5(77年) |

| 309版(79.07.10)~ 375版(81.09.01) |

630円 |

69.8(79年)・75.2(80年)・78.8(81年) |

| 391版(82.07.10)~ 422版(87.11.10) |

680円 |

81.1(82年)~86.7(87年) |

| 441版(91.02.20)~ 446版(91.04.01) |

750円(本体728円) |

95.1(91年) |

| 451版(95.08.01) |

850円(本体825円) |

98.5(95年) |

| 452版(98.07.15)~455版(99.3.15) |

829円+税 |

101.0(98年) |

「829円+税」は当時の消費税(5%)で計算すると870円となり、初版からほぼ2倍に上昇していることになる。

かなりの値上げのように見えなくもないが、1973年から2000年までの消費者物価指数の変化は、2000年を100とした時に、総合39.6→100(教養娯楽40.9→100、諸雑費37.3→100)であり、ほぼ2.5倍になっている。

値上げのタイミングが消費者物価指数の変動と必ずしもリンクしていないとはいえ、『ノストラダムスの大予言』の価格の変動幅は、おおむね妥当なものと言えるだろう。

- ベストセラーの場合に複数の印刷所で版を分けるという話は、以前にSF作家の山本弘氏からご教示いただいたものです。特記して御礼申し上げます。 -- sumaru (2019-10-14 15:00:00)

※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。

最終更新:2025年09月15日 21:30