ユメペディア

2系電車

最終更新:

Bot(ページ名リンク)

-

view

2系電車

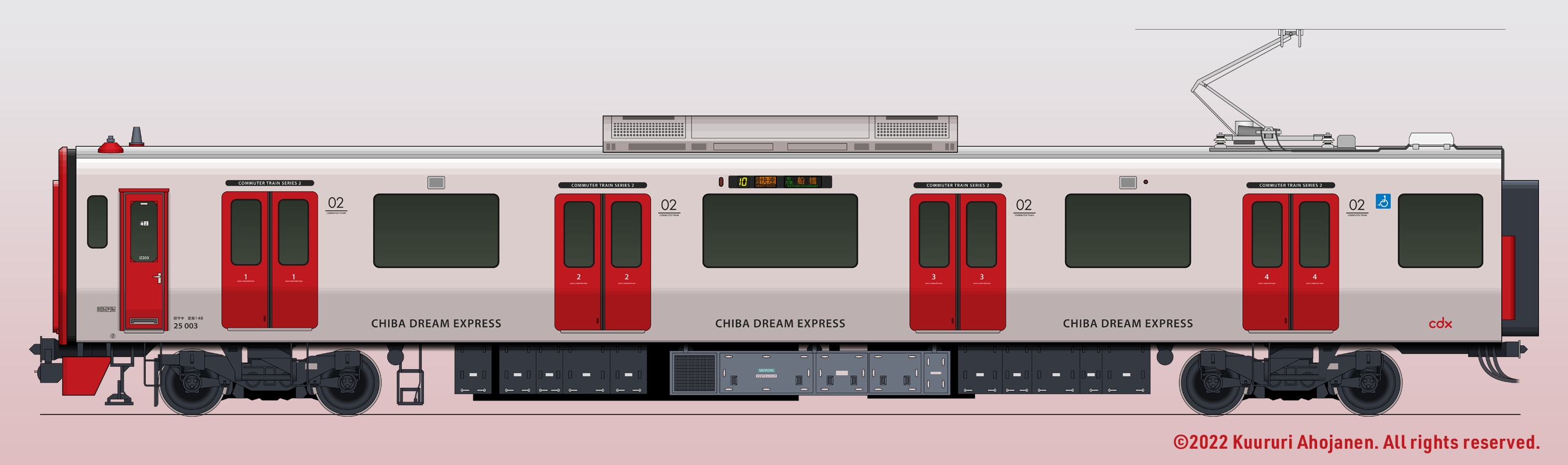

(2けいでんしゃ)は、ちばドリームエクスプレス(cdx)の直流通勤形電車である。

概要

沼印本線(現在の船沼本線と大柏本線(一部区間))および旧型車両(もとJR103系)の置き換え用として、2002年に登場した。

これまでの新造車両(4系・6系・8系)で培った技術やノウハウを活かし、製造コストを抑えつつも走行性能・車内の快適性そして何よりも安全性を向上させているのが特徴。

その後、輸送力増強を目的として大横本線(大宮地区)にも導入され、登場から20年が経過した2022年現在も印西・大宮両地区の主力車両として活躍している。

これまでの新造車両(4系・6系・8系)で培った技術やノウハウを活かし、製造コストを抑えつつも走行性能・車内の快適性そして何よりも安全性を向上させているのが特徴。

その後、輸送力増強を目的として大横本線(大宮地区)にも導入され、登場から20年が経過した2022年現在も印西・大宮両地区の主力車両として活躍している。

デザインコンセプト

本系列は「あかるい未来」をテーマに設計された。

まずはコスト面についてだが、JRグループのような大量発注による製造費の抑制は難しいため、日立製作所の標準車体をカスタマイズすることで製造費の抑制を図った。

まずはコスト面についてだが、JRグループのような大量発注による製造費の抑制は難しいため、日立製作所の標準車体をカスタマイズすることで製造費の抑制を図った。

標準車体「日立A-Train」

日立A-Trainはボディ構体からボルト1本に至るまで徹底した標準化を図った標準車体で、外装・内装・前頭部・床下機器・屋根上機器などがそれぞれのアセンブリが独立したモジュールとなっているのが特徴。従来はボディの組み立て→内装の組み立て→各種艤装といった具合で前工程が終わらないと次へ進むことが出来なかったが、日立A-Trainではそれぞれの工程を並行して行うことが出来、大幅な工数削減を実現した。

cdxでは6系300番台で日立A-Trainを初めて採用。2系では2番目の採用だが、最初期型からの採用は初めてである。

cdxでは6系300番台で日立A-Trainを初めて採用。2系では2番目の採用だが、最初期型からの採用は初めてである。

基本構成

電気的には動力車(クモハ・モハ)1両と付随車(クハ・サハ)1両の「M-T'」ユニットを基本とする。動力車1両につき付随車2両まで連結出来る。

編成例

仕様

車体

前述の通り、車体は日立の標準車体「A-Train」を用いている。材質はアルミ合金製で、溶接ではない新たな接合方法「FSW(摩擦攪拌接合)」による平滑で美しい仕上げが特徴。全長(連結面間距離)は20,000 mm、全幅は2,950 mm、全高は4,035 mm(パンタグラフ折りたたみ時)である。

車体は無塗装仕上げだが、経年で汚れが目立つようになってからはシルバーメタリックに塗装またはラッピングしている。

車体は無塗装仕上げだが、経年で汚れが目立つようになってからはシルバーメタリックに塗装またはラッピングしている。

外装

客用扉

客用扉は片側4箇所設置。リニアモータによる電動開閉式の両開扉である。押しボタン式のドアボタンを備えた寒冷地仕様も用意されたが、結局製造されることはなかった。(後年、改造取り付けしている)

窓

窓はUVカットガラス(UV96・スモーク)を使用した大きな1枚窓を採用。一部の窓は下方向に開閉出来る。

側面表示器

車体中央部の中央部に、左から順に号車番号表示器・列車種別表示器・行き先表示器を設置している。行き先・列車種別表示器は3色LEDのドットマトリクス式、号車番号表示器は7セグメントLED式(黄色)となっている。

前頭部

前頭部は1つのモジュールとして独立しており、ボルトによりボディと締結している。6系300番台と同様の周囲を太い縁で囲った「額縁スタイル」が特徴で、このスタイルが2000年代におけるcdxのトレンドとなった(一部例外あり)。中央には通り抜け可能な貫通扉、窓の上には各種表示器、窓の下にはライトを備える。

貫通扉

中央に設置しており、併結時に常時通り抜けな構造となっている。貫通扉は下り方先頭車(クモハ25)に設置しており、未使用時は収納出来る。幌は省力化のため、自動連結システムに対応している。

正面表示器

向かって左側から列車番号表示器、行き先表示器、列車種別表示器を設置している。行き先・列車種別表示器はLEDドットマトリクス式(3色カラー)、列車番号表示器は7セグメントLED式(黄色)となっている。

前照灯・尾灯

ヘッドランプは近年のcdxの標準であるHID灯・黄色プロジェクタ灯・LED式テールランプの組み合わせ。本系列はこれを三角形の独特な形をしたライトボックスに収めているのが特徴。

走行機器

走行機器は6系300番台に準じているが、ダイレクトドライブ方式であるため、一部の機器が新設計となっている。

電源装置・制御装置

制御方式はVVVFインバータ式で、Siemens製のCDX-SC06B形(GTO素子)を使用。いわゆる「

ドレミファインバータ

」で、発進時と停車時の変調音が音階を奏でる様に鳴るのが特徴である。二次車以降は日立製のCDX-SC02形に変更し、停止直前まで電力回生ブレーキが使える「純電気ブレーキ」に対応した。

電源装置はCVCFインバータで、一次車は8系と同じものを搭載。二次車はVVVFインバータ装置に併設しており、万が一故障した際にはVVVFインバータのうち一群をCVCFインバータとして使うことが可能。

電源装置はCVCFインバータで、一次車は8系と同じものを搭載。二次車はVVVFインバータ装置に併設しており、万が一故障した際にはVVVFインバータのうち一群をCVCFインバータとして使うことが可能。

ブレーキ

ブレーキは電気指令式で、T車(付随車)は遅れ込め制御を行う。電気的に制動を行う電気ブレーキも備えている。

駆動方式・モータ

本系列は世界で初めてダイレクトドライブ(直接駆動)方式を採用。モータと車軸が直結しているため、ロスの無い駆動が期待出来る。

モータはCDX-MT02形で、車軸と直結している。

モータはCDX-MT02形で、車軸と直結している。

台車

動力台車は12系用の軸梁式のボルスタレス空気ばね台車をダイレクドドライブモータ(DDM)に対応したもので、形式はCDX-DT02形。付随台車は12系用を改良したCDX-TR02形で、CDX-TR12形と互換性がある。

集電装置

集電装置は12系と同等品のCDX-PS12形で、M車(クモハ25・モハ21)に1基搭載。シングルアーム式である。

客室

客室も6系300番台と同様の完全モジュール化構造を採っており、簡素化と組立容易化によるコストダウンを実現している。

客室には座席、車内案内表示装置、荷物棚、吊り革、手すり、そして車椅子スペースを備える。トイレとワンマン運転設備は備えていないが、いずれも準備工事は行われており、いつでも設置が可能。

客室には座席、車内案内表示装置、荷物棚、吊り革、手すり、そして車椅子スペースを備える。トイレとワンマン運転設備は備えていないが、いずれも準備工事は行われており、いつでも設置が可能。

- 座席 :座席はアルミフレームに四角いクッションを配置した半独立座席で、窓の無い壁面にはヘッドレストも設置している。中間部は7人掛けで、車端部は3人掛けで、中間部には座席が2:3:2と分かれるようにスタンションポールを設置している。

- 荷物棚 :アルミ製の板状で、下からも荷物が見えるようにスリットが設けられている。

- 車いすスペース :各車両の後位側車端部に設置。

- 客室の色は銀色でまとめられている。

- 客用扉・運転席モジュール・トイレモジュール・貫通扉は黄色に塗られている。

- 床の色はブルーグレーの濃淡で、四角(■)のドット模様である。

- 座席は黒に赤のドット模様である。

車内案内ディスプレイ

各扉の上部には旅客案内用のディスプレイを備える。ディスプレイは15インチ(XGA)の液晶パネル2台で構成されており、左画面が「旅客案内ディスプレイ」で右画面が「広告用ディスプレイ」(後に

ゆめビジョン

と命名)となっている。

旅客案内ディスプレイ(左画面)

主に旅客案内を行うディスプレイで、画面は上下に分割される。表示言語は当初、日本語と英語のみであったが、2020年以降にソフトウェアを更新して中国語(繁体字)と韓国語にも対応した。ソフトウェア更新後は表示画面のデザインが変わっている。

- 上の段では、次の駅に加えて列車種別・行き先・号車番号・現在時刻を表示する。ソフトウェア更新後は路線記号や駅番号も表示する様になった。

- 下の段では、路線図・到着駅の情報・乗り換え案内、運行情報を表示する。運行情報はデジタル列車無線を介してリアルタイムに受信している。ソフトウェア更新後は路線記号や駅番号も表示する様になった。

広告用ディスプレイ(右画面)

広告用ディスプレイ(後のゆめビジョン)では、旅客向けに映像コンテンツを提供する。提供されるコンテンツはニュース・天気予報・CMなど様々で、静止画だけでなく、小容量であれば動画での提供も可能。

旅客案内ディスプレイが故障した際は、広告用ディスプレイが旅客案内ディスプレイに切り替わることで対応する。

旅客案内ディスプレイが故障した際は、広告用ディスプレイが旅客案内ディスプレイに切り替わることで対応する。

伝送装置

2系の伝送装置は、日立A-Trainの伝送装置「日立ATI」を採用。cdxでは「DIMS」と呼称している。8系や4系などの在来車両との互換性は、日立ATI側のソフトウェアで信号を変換することで保っている。(逆にAC-TRAIN以降の次世代車両との互換性は、次世代車両側のソフトウェアで信号を変換することで保っている)

- 制御装置の制御、ブレーキ制御をはじめ、空調機、行き先表示器、車内案内表示器などのサービス機器の制御も行う。

- 運転席にタッチパネル式の液晶パネルを設置。この液晶パネルで各車両の状態や各種装置の操作を乗務員が行う。

製造年次の変化と番台区分

0番台(一次車)

0番台(二次車)

2003年に登場した二次車。大横本線(大宮地区)で使用している8系電車と、沼印・柏本線(現:大柏・船沼本線)で使用している8系・4系電車が2005年(転換)開業の東湘本線へ転属するため、その穴埋め用として登場した。

大横本線向けは4両編成と2両編成の2種類が用意されており、後者は50番台に区分している。沼印・柏本線向けは一次車と同じ5両編成で製造された。

主な変更点

制御装置をSIEMENS製のCDX-SC02型から日立製でIGBT素子のCDX-SC18A型に変更した。それ以外の大きな変更は無い。

100番台(三次車)

2006年に登場した改良型。大横本線(大宮地区)向けの4両編成のみが製造された。マイナーチェンジが行われており、本系列をベースとした18系(2004年登場)と17系100番台(2005年登場)で行われた改良を本系列にフィードバックしている。

- 座席のクッションを厚くし、座り心地を向上した。

- 内装色が白基調の落ち着いた配色となった。

- 内壁・床は白に黒の格子模様、座席は渋いブルーのチェック模様となった。

- 扉付近のつり革が円形配置となった。JR九州のライセンスを受けることにより、同社の817系電車と同じ配置となった。

150番台(四次車)

2013年登場。大横本線用の2両編成を4両化する目的で、中間車2両(サハ23形・モハ21形)のみが製造された。

仕様は三次車に極力合わせているが、座席などの一部のパーツが同時期に生産された21系100番台と同等品となっている。

仕様は三次車に極力合わせているが、座席などの一部のパーツが同時期に生産された21系100番台と同等品となっている。

リニューアル工事と新塗装化

2020年代に入り、本系列も製造から20年を迎えることになった。ちょうど2021年秋にcdxから「イメージアッププロジェクト2021」が発表され、本系列も統一された新たな塗装に改めることになった。

そこで、塗装変更に合わせて内外装のリニューアルを行うこととなった。計画は2022年度からスタートし、早速印西牧の原所属の1編成が工場でリニューアル工事を行っている。

なお、リニューアル工事は内容が後述の通り多岐にわたるため、一部の編成は先に塗装だけ改める計画である。

主な工事内容

外装

客用扉

:各扉の脇にドアボタンが設置された。

前照灯 :2列の高輝度LEDライトに改められた。外側下部のLED5個は赤色にも点灯し、テールライトを兼ねている。

正面表示器 :2台のOELDディスプレイに改められた。中央の1台目は従来通り行き先を表示し、運転席側の2台目は列車種別に加えて列車番号を表示。かつて列車種別表示器があった場所はブランクパネルで塞がれ、cdxマークが貼られている。

側面表示器 :2台のOELDディスプレイに改められた。表示内容は列車種別・行先・号車番号に加えて、次の停車駅を表示出来る。

塗装 :プロジェクトの基準に合わせた全面塗装(厳密にはラッピング)に改めた。メインカラーとサブカラーの組み合わせは、印西所属車が「サンシャインレッド」と「サンフラワー」、古谷所属車が「ロイヤルブルー」と「ライトグリーン」である。

前照灯 :2列の高輝度LEDライトに改められた。外側下部のLED5個は赤色にも点灯し、テールライトを兼ねている。

正面表示器 :2台のOELDディスプレイに改められた。中央の1台目は従来通り行き先を表示し、運転席側の2台目は列車種別に加えて列車番号を表示。かつて列車種別表示器があった場所はブランクパネルで塞がれ、cdxマークが貼られている。

側面表示器 :2台のOELDディスプレイに改められた。表示内容は列車種別・行先・号車番号に加えて、次の停車駅を表示出来る。

塗装 :プロジェクトの基準に合わせた全面塗装(厳密にはラッピング)に改めた。メインカラーとサブカラーの組み合わせは、印西所属車が「サンシャインレッド」と「サンフラワー」、古谷所属車が「ロイヤルブルー」と「ライトグリーン」である。

制御装置・走行機器

制御装置

:新型のVVVFインバータ制御装置に改められた。なお、リニューアル前から既に交換している編成もある。

客室内

客室内はAC3(24系電車)を意識した内装に改められたが、一部のパーツは従来のまま使用している。

座席 :100番台と同じタイプの座席に交換し、座り心地を向上した(100番台は従来通り)

客用扉周辺 :客用扉の両脇は特徴的な形状の手すりが設けられていたが、従来通りのパイプ型に改められた。新しい手すりは滑り止めの付いた黄色いカバーで覆われている。また、ドアボタンが設置された。

吊革 :AC3と同様のものに改められ、握りやすさが向上した。

照明 :従来の蛍光灯からLEDライトに改められた。AC3と同様に、時間帯によって色合いが変えられる。

車内案内ディスプレイ :ディスプレイサイズがAC3と同じサイズに拡大した。液晶パネル自体も品質が向上し、視認性が格段に向上した。

配色 :グレートーンの落ち着いた配色に改められた。

座席 :100番台と同じタイプの座席に交換し、座り心地を向上した(100番台は従来通り)

客用扉周辺 :客用扉の両脇は特徴的な形状の手すりが設けられていたが、従来通りのパイプ型に改められた。新しい手すりは滑り止めの付いた黄色いカバーで覆われている。また、ドアボタンが設置された。

吊革 :AC3と同様のものに改められ、握りやすさが向上した。

照明 :従来の蛍光灯からLEDライトに改められた。AC3と同様に、時間帯によって色合いが変えられる。

車内案内ディスプレイ :ディスプレイサイズがAC3と同じサイズに拡大した。液晶パネル自体も品質が向上し、視認性が格段に向上した。

配色 :グレートーンの落ち着いた配色に改められた。

その他

古谷所属車に限り、ETCS(LEVEL 3)を試験的に設置した。

仕様

| 2系 | ||

|---|---|---|

| 一次車 | 二次車 | |

| 起動加速度 | 3.3 km/h/s | |

| 営業最高速度 | 100 km/h | |

| 設計最高速度 | 120 km/h | |

| 減速度(通常) | 3.5 km/h/s | |

| 減速度(非常) | 4.5 km/h/s | |

| 車両定員 | 先頭車148名・中間車160名 | |

| 最大寸法 (長×幅×高) |

20,000×2,950×3,780 mm | |

| 車両質量 | 最大36 t | |

| 軌間 | 1,067 mm | |

| 電気方式 | 直流 1,500V | |

| 駆動装置 | ダイレクトドライブ方式 | |

| 歯車比 | — | |

| 電動機 | CDX-MT02形(150 kW) | |

| 制御装置 | VVVFインバータ制御 CDX-SC06型B(GTO素子・Siemens製) |

VVVFインバータ制御 CDX-SC02型(IGBT素子・日立製) |

| ブレーキ方式 | 電気指令式空気ブレーキ・回生ブレーキ | |

| 保安装置 | 自社用:Digital-ATC・ATS-G JR常磐線用(印西所属車のみ):ATS-P、ATS-SN | |

姉妹車両・派生系列

- 18系:8系電車の改良型という位置付けだが、実は本系列がベースとなっている。2004年登場。

- 2004年に2系のローカルバージョンとして17系電車が登場した。前頭部はオリジナルデザインであったが、2005年の100番台からは2系と同じスタイルに戻された。

- 2005年に2系および17系の交直流電車版として、61系・62系電車が登場した。

所属・運用

2022年5月現在、印西地区と大宮地区の2箇所で使用している。このうち前者についてはJR線へも乗り入れている。

現在所属・運用している線区

印西牧の原総合車両センター(印マキ)

印西牧の原総合車両所・見山電車区時代から在籍。アクセントカラーはサンシャインレッド。

一次車は2002年から、二次車は2004年から使用しており、大柏・船沼本線の主力となっている。他系列との併結も可能で、12系・21系・22系と併結することも多い。かつては6系や13系との併結運転も行っていたが、2022年現在、6系は大柏・船沼本線系統では使用しておらず、13系も木更津へ転属しているため、現在ではこれらとの併結は見られない。また、本系列をベースにしている18系電車とも理論上は併結出来るが、非常時の救援を除いて営業運転で併結する機会はまず無い。

印西所属の2系はJR常磐快速線への乗り入れも対応しており、JR線での走行に必要な機器を搭載している。

2022年5月現在の運用線区は、以下の通り。

- cdx

-

東日本旅客鉄道(JR東日本)

- 常磐快速線 – 東北本線 – 東海道本線(上野東京ライン):取手駅 – 上野駅 – 東京駅 – 品川駅間

- 成田線:(JR)成田駅 – 我孫子駅間

上記以外で過去の乗り入れ実績は以下の通り。

- cdx

- 成田線:印旛日本医大駅 – cdx成田駅(当時)間

- あさひ線:cdx成田駅 – 栗源駅間

古谷車両センター(浦フヤ)

古谷電車区時代の2003年から在籍(使用開始は2004年度)。アクセントカラーはロイヤルブルー。2022年現在は4両編成のみ在籍しており、このうち先頭車が50番台に区分されている編成はもと2両編成で、2013年に新造した中間車2両を挿入して4両化している。

主に大横本線の大宮エリアで使用しており、同エリアの主力車両となっている。

2022年5月現在の運用線区は、以下の通り。

上記以外で過去の乗り入れ実績は以下の通り。

関連項目

添付ファイル

- 25-0_ii_fy_front.png

- 25-0_ii_fy_side-full.png

- 25-0_ii_fy_side.png

- 25-0_iz-r_front.png

- 25-0_iz-r_side-full.png

- 25-0_iz-r_side.png

- 25-0_r_iz-th2_front.png

- 25-0_r_iz-th2_side-full.png

- 25-0_r_iz-th2_side.png

- 25-100_r_fy-oy2_front.png

- 25-100_r_fy-oy2_side-full.png

- 25-100_r_fy-oy2_side.png

- formation_2_fy.png

- formation_2_iz.png