ユメペディア

6系電車

最終更新:

Bot(ページ名リンク)

-

view

概要

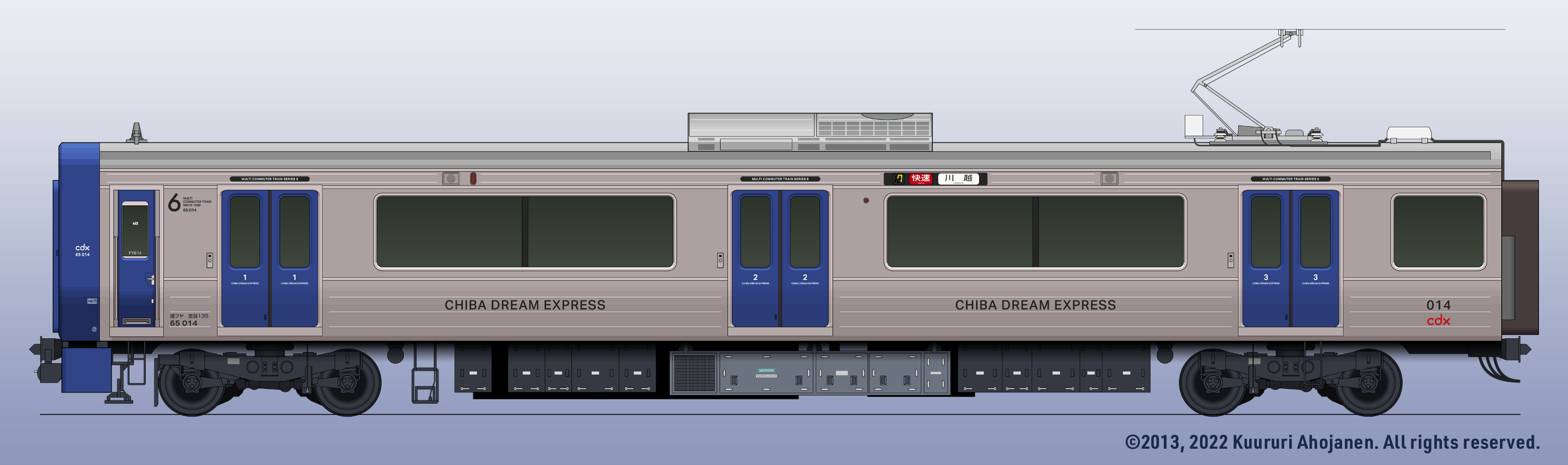

cdx線内のローカル輸送用車両として1999年に登場した。8系ベースのステンレス車で、cdxの殆どの一般形車両と併結が可能であることから、本線規格の路線でも増結用車両として投入されている。

本系列の最大の特徴は座席に「マルチシート」を採用したことであり、通勤時間帯はロングシート、閑散時間帯はクロスシートといったシートアレンジが可能である。

本系列の最大の特徴は座席に「マルチシート」を採用したことであり、通勤時間帯はロングシート、閑散時間帯はクロスシートといったシートアレンジが可能である。

- 現在は保守の観点から転換クロスシートに交換しているほか、300・6300番台は当初から転換クロスシートとしている。

基本構成

短編成での使用を前提としているため、電動車単体またはMc-Tc'の2両ユニットを基本としている。当初は両運転台車の製造も計画していたため(後に16系として登場)、殆どの機器をMc車に集中搭載しているのが特徴。

- 車種は クモハ65形 (Mc・M1c)・ クモハ66形 (M2c)・ クハ60形 (Tc)、 クハ67形 (Tc')の4車種であり、クハ67形は100番台のみ、クモハ66形は6300番台のみ製造された。

- 設計上は電動車1両に対し付随車2両まで連結可能。

- 本線系統での使用も考慮しており、AC-Trainを除く殆どの電車と最大15両まで連結可能。

代表的な編成

仕様

前述の通り8系をベースとしているが、投入線区の事情にあわせていくつか変更している。

ここでは主に0・100番台の登場時点での仕様を記述する。300番台以降は大幅な仕様変更が行われているため、後述する。

車体

- 車体は軽量ステンレス製。当時のステンレス車両では珍しくビードが入っている。前頭部は普通鋼製。車体長20,000mm、幅2,950mmのワイドボディである。

- 客用扉は片側3カ所で、すべて両開き。ドアエンジンは電動式(スクリュ)で、寒冷地における冬季の車内保温対策として半自動モードに対応している。

- 側面表示器はユニット式で各車両の中央部に設置し、向かって左側から号車番号表示器・列車種別表示器・行き先表示器の順である。行き先・列車種別表示器は幕式、号車番号表示器は7セグメント黄色LED式となっている。

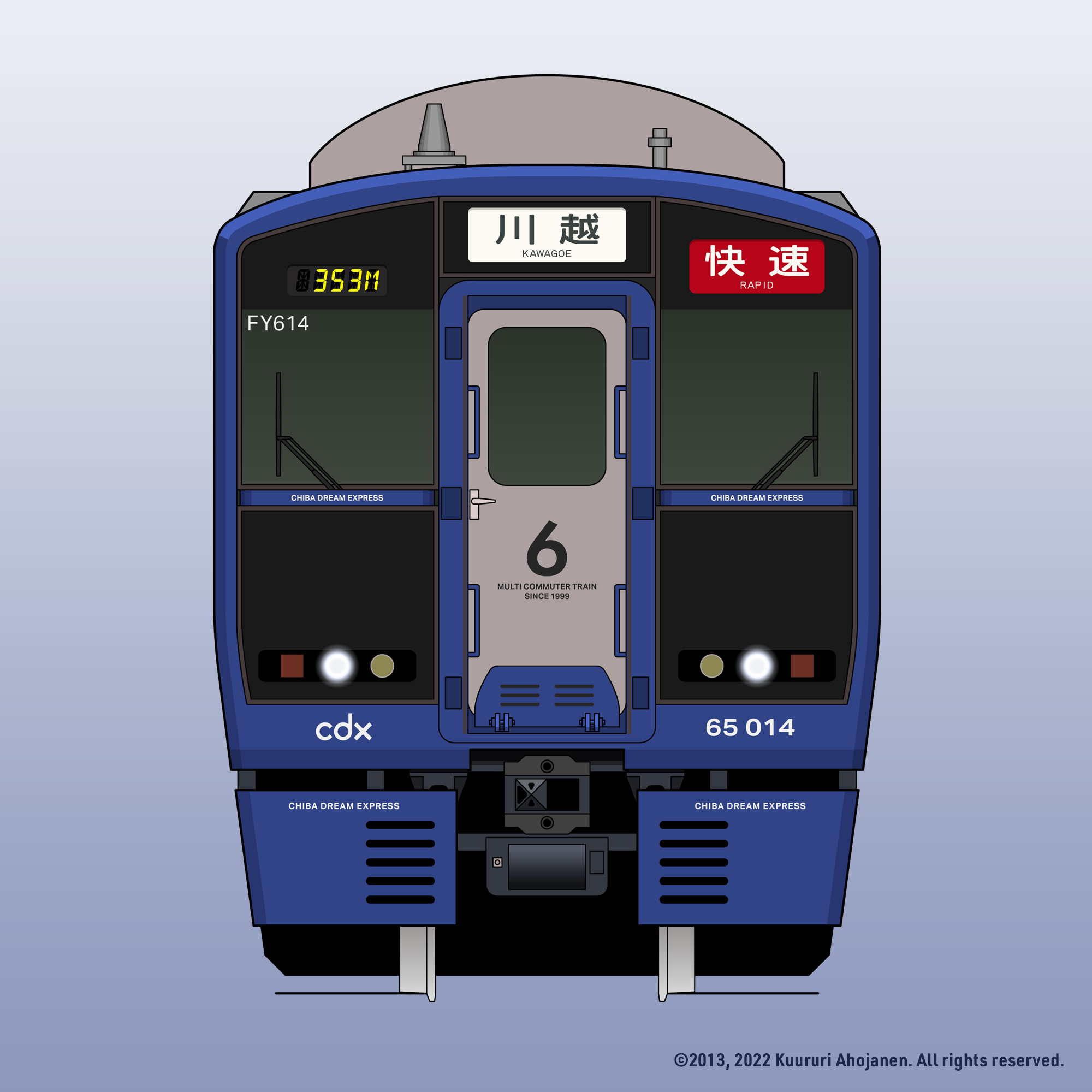

前頭部

前頭部は窓まわりから下部にかけてまで黒く塗りつぶされ、その上をガラスで覆うという独特の形状となっている。

- 貫通扉を中央に設置、併結時に常時通り抜けが可能な様に貫通幌(下り方のみ)と歩み板を設置している。幌は省力化のため、自動幌を採用している。自動幌システムは本系列から初めて採用され、後のcdxの鉄道車両の標準となっている。

- 前面窓の上部には、正面から見て左側から列車番号表示器、行き先表示器、列車種別表示器を設置している。行き先・列車種別表示器は側面と同じ幕式、列車番号表示器は7セグメント黄色LED式(黄色)となっている。

- ヘッドライト・テールライトは丸形で、角形のライトボックスに納められている。ヘッドライトはHID灯、サブライトは黄色プロジェクタ灯、テールライトはLED式である。

- 100番台は独立式で、ヘッドライトは一回り大きいシールドビーム式、テールライトはLEDバータイプでヘッドライト直下に配置。

走行機器

- 制御方式はVVVFインバータ式。Siemens製で素子はGTO。いわゆる「 ドレミファインバータ 」で発進時と停車時に音階を奏でるという特徴がある。

- 台車は8系と同系列のCDX-DT08系で、軸箱支持方式は軸梁式である。

- ブレーキは電気指令式で、T車(付随車)は遅れ込め制御に対応。

- 空気圧縮機(CP)はスクリュ式、補助電源装置はCVCFインバータ式(SIV)で、どちらもクモハ65形に搭載。

- パンタグラフは8系と同じCDX-PS08形。シングルアーム式で、間接部が車体内側を向く。

客室

- 窓はUVカットガラス(UV98・スモーク)を使用しており、扉間3枚・車端1枚の配置。一部が下方向に開閉出来るほかは固定式となっている。

- 車内案内表示器は客用扉鴨居部に各1台(合計6台)設置。LEDドットマトリクス式で8系と同等品。

- 座席は「マルチシート」を採用。各座席を90度単位で270度方向転換可能で、扉間ごとにロングシート・クロスシートに設定出来る。片側のみロングシートとにしたり、千鳥配置にする事も可能。

- 車端部はボックスシートとなっており、転換は出来ない。座席自体のデザインはほぼ共通となっている。

- その後、構造が複雑である事が災いし、2007~2008年度にかけて全車転換クロスシートに換装している。

- 荷物棚はステンレスパイプ製で、デザインは8系と同じで長さが異なる。

- 貫通扉は下り方先頭車(クモハ66形・クハ60形)の後位側に設置。車内の見通しをよくするため、大型の窓を設けている。走行中に風が流れるのを抑えるため、自動的に閉まる構造となっている。

- トイレは車いす対応の大型タイプで、ユニット式となっている。扉の開閉は電動スライド式で、手動でも開閉可能。扉ロック機構は電子式。

ワンマン運転設備

0番台は駅収受式(都市型ワンマン運転)、100番台は車内収受式のワンマン運転に対応している。

- 0番台は運転台まわりに関連機器を搭載し、将来、車内収受式に変更出来る様に客室内にも各種準備工事を行っている。

- 100番台は客室内に運賃箱・運賃表示器・整理券発行機を各車に搭載し、ワンマン運転を行わない時は運賃箱を収納する事が出来る。

- 一部編成は後に撤去され、通常の仕切り扉に交換されている。

カラーリング

- 車体 : ステンレスまたはアルミ無地とし、扉部分と前頭部のみ塗装している。色は投入地区によって異なる。また、随所にレタリングを施していたり、ステッカなどを貼っている。

- 客室 : シルバーメタリックを基調とし、床は濃淡グレーのドット模様としている。扉と妻面は、0番台が青、100番台が向日葵色である。

- 座席 : 黒地にオレンジのドット模様である。後に座布団を黒、背もたれを青(0番台)または向日葵色(100番台)の単色に改めた。

伝送装置

6系では8系に続いてMON-8形伝送装置を搭載。2000年問題対策として、1999年11月にソフトウェアを変更している。

製造年次による変化と番台区分

0番台(一次車)

- 駅収受式のワンマン運転(都市型ワンマン運転)に対応。

- 第1編成と第2編成のマルチシートは収納機能も付いていたが、構造が複雑で故障が頻発したため、翌年他車と同じものに交換された。

- 2007 – 2008年度にかけて、座席をすべて転換クロス式に改めた。

- 2012年秋に2編成(002・008)を残して全て1000番台(または安房急行電鉄18系)に改造された。

100番台(二次車)(現存せず)

1999年に0番台と共に登場。製造時期は0番台とほぼ同じだが、二次車に区分される。沼印本線電車の増結用車両として、また、同線末端部のワンマン運転用として2両編成×7本と増結用の制御車(クハ60形)7両の計21両が製造された。二次車のみの製造で、その後の増備は行われていない。

- 車内収受式のワンマン運転に対応している(都市型ワンマン運転にも対応)。

- JR常磐線(快速)にも乗り入れるため、製造時から自社用の保安装置のほか、JR用の保安装置(ATS-P、ATS-SN)も装備していた。

- 2007 – 2008年度にかけて、座席をすべて転換クロス式に改めた。

- 2012年秋に全車が1100番台(または安房急行電鉄18系)に改造され、現存しない。

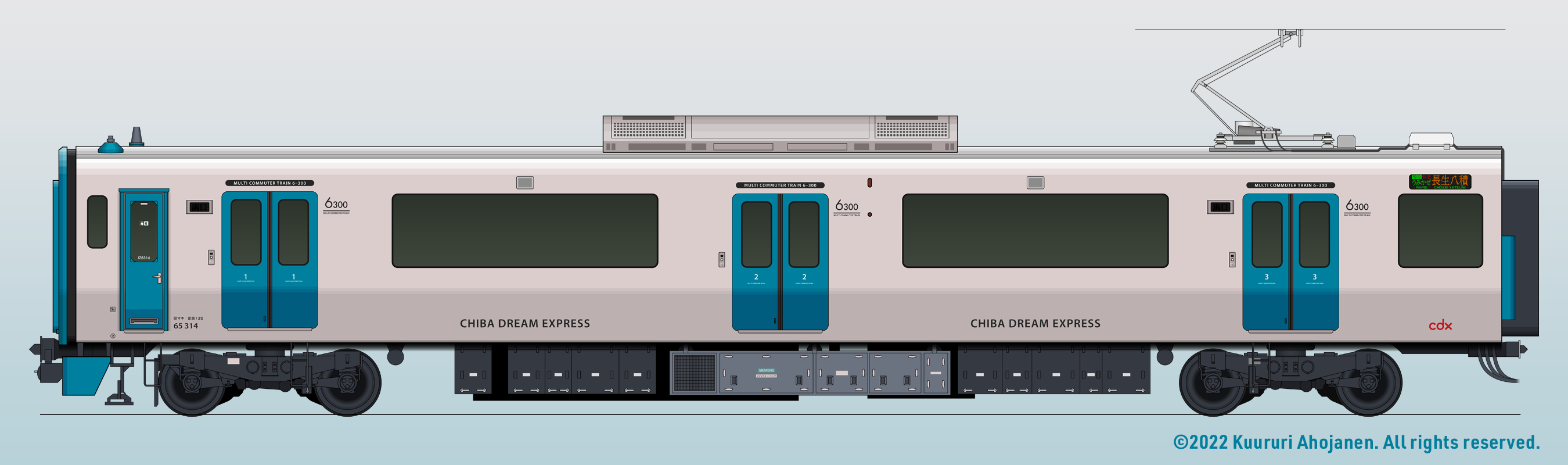

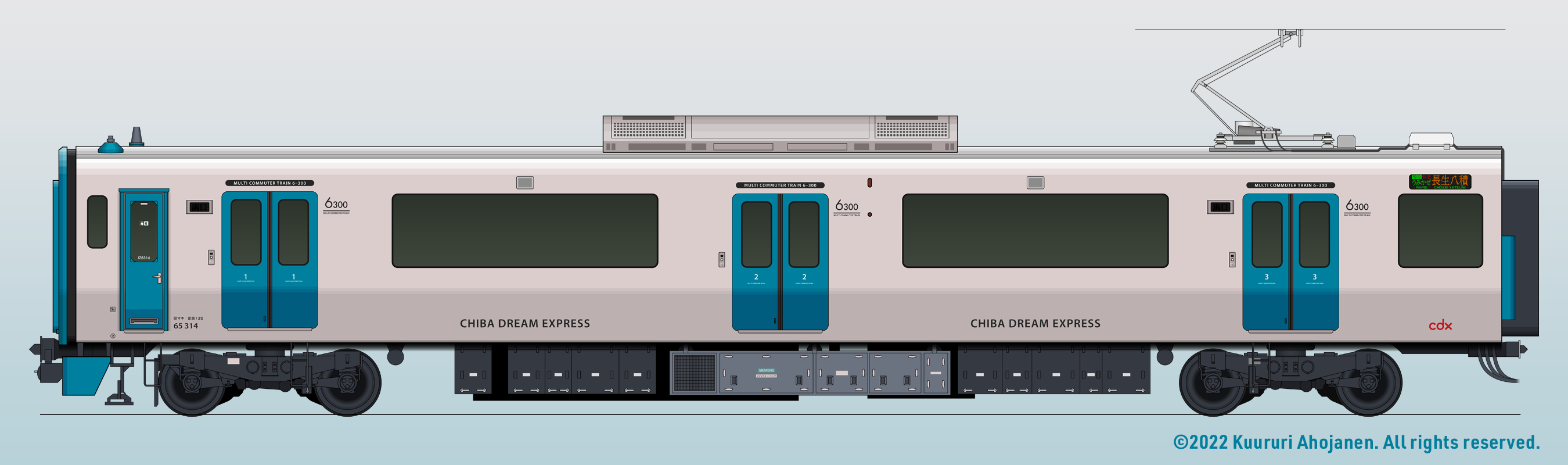

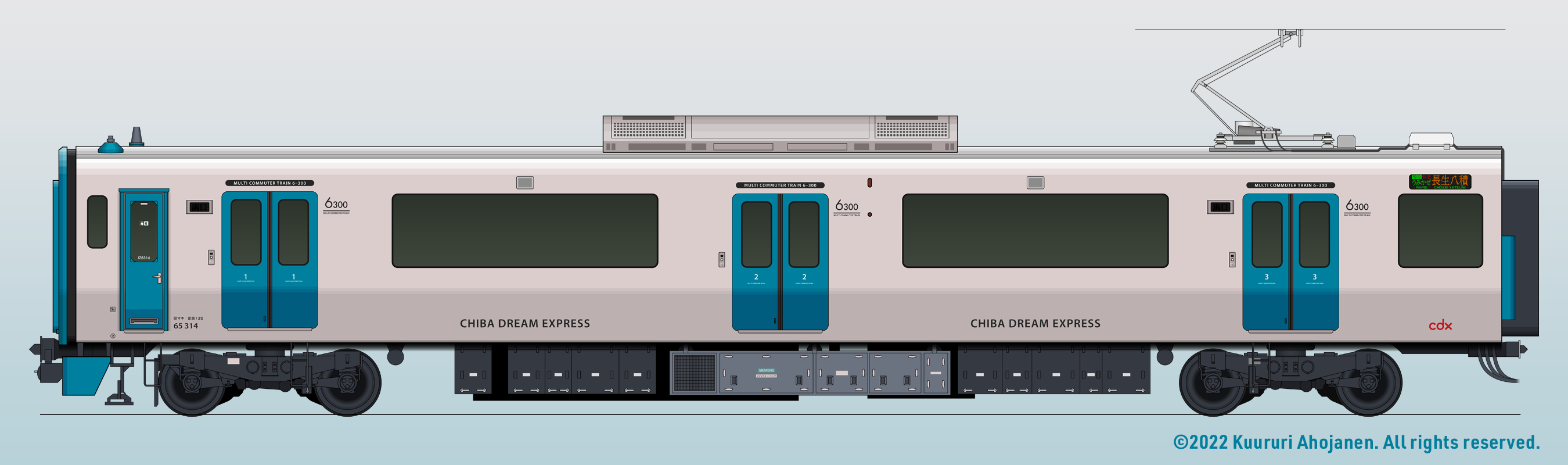

300番台(三・五次車)・6300番台(四次車)

2001年に登場したモデルチェンジ車。製造元が日立製作所に変わったため、このグループより車体がアルミ製となった。徹底的なコストダウンを図るため、同社の標準車体 「A-Train」 をベースとしている。日立A-Trainの採用はこのグループが初めてで、現在ではcdx新製電車の標準車体となっている。

当初は試験的な意味合いで1編成2両のみ製造されたが、結果が良好であったことから小改良を施してから大量生産された。

2001年から2004年にかけて製造され、本系列で最も両数が多い。

主な変更点

- 配管などの艤装を含め、完全にモジュール化。

- 車体材質をステンレスからアルミ押し出し型材に変更(前頭部は普通鋼製)。

- 側面表示器を車端部に移動。短編成での運用が前提のため号車番号表示器は廃止された。

- のちに一部の車両がLED式に改造され、号車番号も表示可能となっている。

- ドアボタンスイッチの形状を変更し、操作性を向上。

- 運転台とトイレが完全に独立したユニット式に変更。

客室

- このグループから、製造当初から転換クロスシートとなった。

- つり革の配置を変更。ラッシュ時を考慮し、客用扉付近にもつり革を増設した。

- 最初に製造した編成に限り、車内表示器をLEDドットマトリクス式から15インチ液晶パネルに変更。各扉の鴨居部に1枚ずつ設置した。

以後製造された車は、在来車との互換性を保つため、LEDドットマトリクス式に戻している。

その他

- ワンマン運転機器の配置を見直した。運賃箱はスライド収納式に変更した。

- ヘッドランプの配置を変更。丸形HID灯と丸形黄色プロジェクタ灯のコンビライトで、「ツリ目」状に配置。テールランプはLED式で横長のバータイプのものを車体下部に設置。

- 台車とモータを12系と同じタイプに変更した。

- 回生ブレーキ失効対策として、発電ブレーキを搭載。ブレーキ用の抵抗器はクハ67形に搭載している。

- 伝送装置は当初からTIMS-Lightを搭載している。

6300番台

2004年に登場。宮が瀬・相模湖線の開業用として、300番台をベースに山岳路線向けに仕様変更したグループである。基本構造は300番台と同一だが、同線には最大45‰の連続急勾配区間があるため、特に走行機器を強化している。

すでにダイレクトドライブ方式の17系や2系が製造されていたが、敢えて実績のあるカルダン駆動方式が採用され6系として製造した。

すでにダイレクトドライブ方式の17系や2系が製造されていたが、敢えて実績のあるカルダン駆動方式が採用され6系として製造した。

- 全て電動車としたため、新たにクモハ66形が登場。電気的には1両編成の電車を2両つないだ格好となっている。

- 上り方先頭車(クハ67形)が電動車となったため、一部の機器を屋根上またはトイレ内の機器室に移動している。

- VVVFインバータ制御装置を17系で使われているものと同じもの(IGBT素子・日立製)に変更した。各車に1台ずつ搭載している。

- 発電ブレーキ用の抵抗器は屋根上に移動した。

5000番台(六次車)

2013年1月に登場。千葉本線 – 安房急行電鉄直通列車の3扉車化を目的として投入する編成のうち、新たに製造したグループである。

基本仕様は300番台に準じているが、車体は現行製造車種である23系と同じであるほか、一部の部品や機器が23系と同じである。このため、外観や床下機器の配置が300番台とは大きく異なる。

300番台からの仕様変更点

- 前面窓を23系と同じパノラミックウィンドウに変更。

- 側面および正面の行先・列車種別表示器をフルカラーLED式に変更。

- 白色LED式の標識灯を貫通扉上部に設置。

客室内

- 座席(転換クロスシート)を23系と同じものに変更。

- 車端部をロングシートに変更。木製フレームでヘッドレストが付いたハイバックシートである。

- 車内案内表示器を横長液晶パネル2面に変更。設置位置も通路上の天井部に変更し、着席状態からの見やすさを向上した。

- トイレのデザインと設置箇所を変更。電動車椅子に対応した。

走行機器など

VVVFインバータおよび関連機器を23系と同一品に変更。

VVVFインバータおよび関連機器を23系と同一品に変更。

- 伝送システムをDAIMS-Lに変更。これにより、在来車からAC-TRAINまで幅広い車種と連結可能になった。

- ATS-Pをはじめ、安房急行電鉄用の各種機器を設置。

- 台車を新設計のCDX-DT06系に変更。これは、AC-TRAINのボルスタ付き台車をカルダン駆動方式に対応させたものである。

その他

- カラーリングを変更。

改造車

車体番号の変更を伴わないもの

座席交換

6系の初期車は「マルチシート」を備えていたが、後に故障が多発したことから構造が単純な転換クロスシートまたはロングシートに改造された。

行先・種別表示器のLED化

2010年度から300番台の一部の編成を対象に、それまで幕式であった正面及び側面の行先・種別表示器をLED式のものに改めた。当初は赤・緑・橙の3色であったが、2015年度以降に実施した編成はフルカラーで高精細なものになっている。

0番台も中山競馬場線用の2編成を対象にフルカラーLED式のものに交換している。

0番台も中山競馬場線用の2編成を対象にフルカラーLED式のものに交換している。

走行機器の更新

後述の改造を行わなかった編成を対象に、2019年度から制御装置を始めとする走行機器を更新した。それまでSIEMENS製のトラクションコンテナから日立製のVVVFインバータ装置(IGBT素子)と関連機器に更新している。

1000番台・1100番台・安房急行電鉄1800系

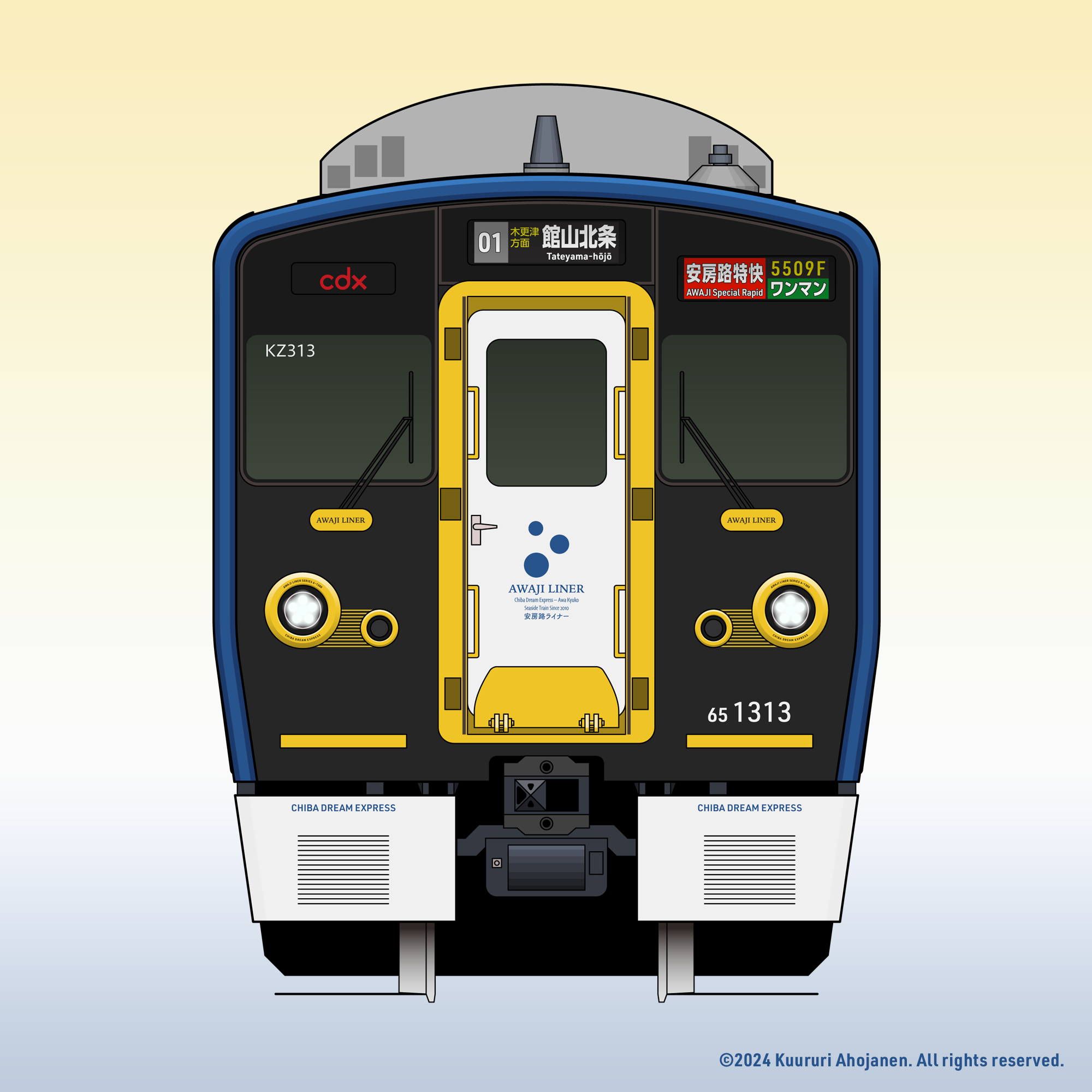

2013年1月に登場。「安房路ライナー」(千葉本線 – 安房急行電鉄直通列車)の3扉車化を目的として投入する編成のうち、0番台と100番台を改造したグループである。安房急行1800系を除き、車体番号は「原番号+1000」となっている。

1000番台は2編成(007・008→1007・1008)、1100番台は1編成(104→1104)改造され、残る9編成は安房急行電鉄 1800系 として改造した上で売却した。

なお、安房急行電鉄の1800系は当初「 18系 」を名乗っていたが、cdxの18系とは無関係である(ただし、cdxの運行管理システムが混乱しないよう、1800系に改番されるまでcdx線内では先頭にAを加えた「A18系」として扱っていた)。

車体更新

- トイレの無い車(クモハ65形)の車端部の座席をロングシートに変更。5000番台と同じ木製フレームでヘッドレストの付いたハイバックシートである。

- ワンマン運転機器を更新。通常型・都市型ワンマン運転の両方に対応した。

- 車内案内表示器を通路上の天井部に移設。あわせて従来のLEDマトリクス式から、液晶パネル2面に改められた。

車体

走行機器の改良により、最高速度120km/hで運転可能になった(設計上は130km/h)。

走行機器の改良により、最高速度120km/hで運転可能になった(設計上は130km/h)。

- ヘッドライトをシールドビーム灯からHID灯に変更(もと100番台のみ)

- 側面および正面の行先・列車種別表示器をフルカラーLED式に変更。

走行機器

走行機器の改良により、最高速度120km/hで運転可能になった(設計上は130km/h)。

走行機器の改良により、最高速度120km/hで運転可能になった(設計上は130km/h)。

- ATS-Pを設置(もと100番台は製造時から設置済み)。その他、安房急行電鉄用の各種機器を搭載。

- 台車にヨーダンパを設置。

- VVVFインバータおよび制御用コンピュータを交換、日立製でIGBT素子のものに変わった。

- モータを12系と同じCDX-MT12系に変更した。

- 車内伝送システムをMON-8形からDAIMS-Lに変更。これにより、幅広い車種との連結が可能となった。

その他

- 車体・客室内のカラーリングをそれぞれ変更。

1300番台

300番台を「安房路ライナー」仕様に改装した車。3編成が2022年に登場予定し、前述の1000・1100番台を置き換える予定。改造にあたり、座席が転換クロスシートのままの編成(311・313・314)が選ばれた。

主な改造内容

外装

- 正面・側面の表示装置を幕式から有機ELディスプレイ式に交換した。

客室

- 座席は転換クロスシートをそのまま利用。ただし、座面及び背面のクッションは新しいものに交換し、外観のイメージを5000番台に近づけている。クッションの厚みを見直し、座り心地を改善した。

- 車端部の転換クロスシートをロングシートに換装した。

- 客用扉上にあった車内案内表示器を廃止し、通路上の天井からぶら下げる形で新たな案内表示器を設置した。画面は20インチワイドディスプレイ2面で、列車種別・行先・号車番号・次の停車駅・路線図・到着駅の情報などを表示する。

走行機器・保安装置

- 安房急行電鉄への乗り入れに必要なATS-Pや無線装置、その他保安装置を搭載した。

- 制御装置を日立製でIGBT素子のものに更新した。(既に更新済みの編成は対象外)

カラーリング

外装は、cdxの「イメージアッププロジェクト2021」に準じた新たな「安房路ライナー」専用の塗装(厳密にはラッピング)に改めた。

車内は「海の中」をイメージ。壁面をオフホワイト、天井を群青色、床材はグレーの砂模様とした。

外装は、cdxの「イメージアッププロジェクト2021」に準じた新たな「安房路ライナー」専用の塗装(厳密にはラッピング)に改めた。

車内は「海の中」をイメージ。壁面をオフホワイト、天井を群青色、床材はグレーの砂模様とした。

3300番台

主な更新内容

- ヘッドライトをHID灯から高輝度LEDに換装し、消費電力を抑制。

走行機器

- VVVFインバータをSIEMENS製のもの(GTO素子)から日立製のもの(IGBT素子)に換装した。周辺機器も併せて更新されている。

客室

- 座席をロングシートに変更し、収容力を強化した。

- 車内案内装置をLED式から17インチワイド液晶ディスプレイ2面に改めた。設置箇所は従来通り各乗降扉の上部にある。

塗装

cdxが2021年から実施しているイメージアッププロジェクトにあわせ、車体を従来の未塗装から2色の全面塗装(厳密にはラッピング)に改めた。

色は所属路線によって異なるが、ベースカラーとアクセントカラーの2色を使う決まりとなっている。例えば、第一弾として登場した中山競馬場線向けの編成は、ベースカラーが山吹色で、アクセントカラーが茶色となっている。

cdxが2021年から実施しているイメージアッププロジェクトにあわせ、車体を従来の未塗装から2色の全面塗装(厳密にはラッピング)に改めた。

色は所属路線によって異なるが、ベースカラーとアクセントカラーの2色を使う決まりとなっている。例えば、第一弾として登場した中山競馬場線向けの編成は、ベースカラーが山吹色で、アクセントカラーが茶色となっている。

スペックシート

| 6系 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 0番台 100番台 |

1000番台 1100番台 |

300番台 | 6300番台 | 5000番台 | |

| 車体構造 | ツーシート工法 | 日立A-Train | |||

| 車体材質 | ステンレス | アルミ | |||

| 起動加速度 (km/h/s) |

3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |

| 営業最高速度 (km/h) |

100 | 120 | 100 – 110 | 100 | 120 |

| 設計最高速度 (km/h) |

120 | 130 | 120 | 130 | |

| 減速度 (常用最大) (km/h/s) |

3.5 | ||||

| 減速度 (非常) (km/h/s) |

4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | |

| 車両定員 | Mc/M1c:135名 | Mc:132名 | |||

| 最大寸法 (長×幅×高) (mm) |

20,000×2,950×4,067 | 20,000×2,950×4,010 | |||

| 車両質量(t) | Mc:37.2 T'c:22.5 |

Mc:37.3 T'c:22.7 |

Mc:32.5 T'c:24.7 |

M1c:33.5 M2c:34.8 |

Mc:34.1 T'c:26.0 |

| 軌間(mm) | 1,067 | ||||

| 電気方式 | 直流1,500V | ||||

| 歯車比 | 1:7.07 | ||||

| 駆動装置 | TD継手平行カルダン駆動方式 | ||||

| 電動機 | 三相かご形誘導電動機 (CDX-MT08形 / 180kW) |

三相かご形誘導電動機 (CDX-MT12形 / 175kW) | |||

| 台車 | CDX-DT08系 | CDX-DT06系 | |||

| 制御装置 | VVVFインバータ制御 (GTO / Siemens製) |

VVVFインバータ制御 (IGBT / 日立製) |

VVVFインバータ制御 (GTO / Siemens製) |

VVVFインバータ制御 (IGBT / 日立製) | |

| ブレーキ方式 | 電気指令式空気ブレーキ・回生ブレーキ | ||||

| 伝送装置 | MON-8→TIMS-Light | TIMS-Light | DAIMS-L | ||

| 保安装置 | Digital-ATC ATS-G ATS-P ATS-SN ※2 |

ATS-G ATS-P |

Digital-ATC ATS-G ATS-P ATS-SN ※2 |

ATS-G | ATS-G ATS-P |

| 製造メーカ | 川崎重工業 | ※3 | 日立製作所 川崎重工業※4 | ||

※1 安房急行電鉄18系は1000・1100番台と同一(1編成のみ5000番台と同一)。

※2 投入線区により異なる。

※3 印西牧の原総合車両センターにて改造。

※4 組み立てのみ。ボディは日立製。

※2 投入線区により異なる。

※3 印西牧の原総合車両センターにて改造。

※4 組み立てのみ。ボディは日立製。

姉妹系列

所属・運用

現在所属・運用している線区

印西牧の原総合車両センター(印マキ)

2022年7月12日現在、0番台・300番台・3300番台が在籍。

300番台は九十九里車両センター(後述)から転属した車で、アクセントカラーはマリンブルー(2編成のみサンシャインレッド)。主に成田線・あさひ線で使用している。

300番台は九十九里車両センター(後述)から転属した車で、アクセントカラーはマリンブルー(2編成のみサンシャインレッド)。主に成田線・あさひ線で使用している。

- サンシャインレッドの2編成は2007年から2013年の間も同センターに所属していたことがある車で、同センターへの所属は二度目である。アクセントカラーも2007年の転入前まではマリンブルーであった。

この2編成は当時所属していた100番台や22系と共通運用を組み、JR線にも乗り入れていたことからJR用の保安装置(ATS-P・ATS-SN)も装備していた(現在は撤去)。

3300番台は主に中山競馬場線で使用。普段は西船橋駅構内に常駐している。300番台の306・307・310編成を改造したもの。2022年7月10日から使用開始した。3編成しかないため、検査などで中山競馬場線の車両が不足する場合は同センター所属の22系が代走する。稀に大柏本線や船沼本線内を走行することもある。

中山競馬場線では都市型ワンマン運転を行うため、都市型ワンマン運転には使用しない運賃箱・運賃表示器・整理券発行機・出入口表示器などを撤去している。また、車両基地への回送に備えて船沼本線と大柏本線で使用しているDigital-ATCを装備している。

かつては100番台が成田線用として在籍していたが、一部は1100番台に改造されて木更津に転出し、残りも2013年2月1日付で九十九里車両センターに転属している。100番台はJR常磐線・JR成田線にも乗り入れていたことから、JR用の保安装置(ATS-P・ATS-SN)も装備していた(いずれも転属時に撤去)。アクセントカラーは当初サンフラワーだったが、後にサンシャインレッドに改められている。

2022年7月12日現在の運用線区は以下の通り。

過去に在籍していた車の運用実績は以下の通り。

- 0番台(2022年7月9日運転終了)

- 中山競馬場線:金杉駅 – 西船橋駅間

- 100番台

木更津車両センター(千キサ)

2024年2月現在、1300番台(2両編成)×3本と5000番台(2両編成)が数本、1000番台(2両編成)×2本と1100番台×1本が在籍。全車「安房路ライナー」の愛称を持ち、独自のカラーリングとなっている。5000番台は当初から木更津所属である一方、1000・1300番台は九十九里車両センターから、1100番台は印西牧の原車両センターから転属した車である。

木更津所属の6系は、2013年3月16a日ダイヤ改正から定期運用を開始。現在は1300番台と500番台が運用に就いており、主に千葉本線 – 安房急行電鉄直通列車(安房路ライナー)に使用しているほか、間合い運用でcdx線内あるいは安房急行線内のローカル運用にも就いている。1000・1100番台は2022年秋までに全編成が定期運用を終了し、2024年2月現在は定期運用を持っていない。

2024年2月14日現在の運用線区は、以下の通り。

- cdx

- 安房急行電鉄

もと0・100番台の1000・1100番台は、2022年秋まで安房路ライナーで使用していた。現在は予備者として車両センターで待機しているが、2024年3月31日付で廃車予定、廃車後は安房急行電鉄に売却予定である。

伊勢原車両センター(浜イセ)

2021年4月現在の運用線区は、以下の通り。

かつて所属・運用していた線区

古谷車両センター(浦フヤ)

大横本線大宮口用として0番台7編成が在籍していた。2005年に2編成が印西牧の原総合車両センター(印マキ)に転属し、残る5編成も2012年11月までに全て九十九里車両センター(千クリ)へ転出した(九十九里センターへ転属した車は、使用されることなく1000番台に改造され、木更津車両センターに転属している)。ワンマン運転対応車だが、同線では一度もワンマン運転を行わなかった。

大横本線開業時は単独編成で運転していたが、運用離脱するまでは常に他の系列・編成と併結する形で運用していた。

九十九里車両センター(千クリ)

0番台・100番台・300番台が在籍していた。いずれも2両編成で、100番台は増結用の先頭車(クハ60形)も7両在籍していた。

0番台と100番台は一時的に古谷車両センターや印西牧の原総合車両センターから転属した車だったが、九十九里時代の使用実績は無く、すぐに1000・1100番台へ改造の上で木更津車両センターへ転出、あるいは安房急行電鉄に売却している。

100番台の増結用先頭車は引き続き九十九里に残留していたものの、使用することが無く、2020年に全車廃車となっている。

300番台は2001年に新製配置されたグループと2007年から2013年まで印西牧の原総合車両センターに所属していたグループがおり、アクセントカラーはマリンブルーで、このうち2編成は印西時代にサンシャインレッドに変更された。

成田線と房総地区(あさひ線・九十九里線・木長線)で使用していた。2021年4月1日付で印西牧の原へ転属した。

300番台は当初、座席がマルチシートであったため、独立した運用を組んでいた。転換クロスシートに換装された後は、17系(こちらも2021年4月1日に印西へ転出)と共通運用を組んでいた。

2021年3月31日時点での運用実績は以下の通り。

今後の予定

2021年3月にcdxは1990年代に製造された車両を新造車両に順次置き換えることを発表。

本系列では印西所属の300番台を新型車両に置き換え、捻出した車で同所属の0番台と木更津所属の1000・1100番台を置き換える予定。

本系列では印西所属の300番台を新型車両に置き換え、捻出した車で同所属の0番台と木更津所属の1000・1100番台を置き換える予定。

関連項目

| ちばドリームエクスプレスの直流電車 | ||

|---|---|---|

| 特急形 | 現役 | 32000系 - 34000系 - 35000系 - 37000系 - 38000系 - 39000系 |

| 一般形 | 現役 | 0系 - 2系 - 6系 - 7系 - 8系 - (新)10系 - 12系 - 13系 - 14系 - 15系 - 17系 - 18系 - 27系 - 30系 AC-TRAIN 21系 - 22系 - 23系 - 24系 - 25系 - 28系 - 29系 |

| 引退 | 1系(・旧10系) - 3系(63系) - 4系 - 5系 - 16系 旧東湘急行電鉄:7000系 - 9000系 旧北関東鉄道:3000系 - 3500系 - 3700系 その他:旧内房鉄道旧型車 | |

| 計画のみ | 20系 | |

| その他 | ||

添付ファイル

- 65-0_iz-nk_front.png

- 65-0_iz-nk_side-full.png

- 65-0_iz-nk_side.png

- 65-0_oy_front.png

- 65-0_oy_side-full.png

- 65-0_oy_side.png

- 65-100_iz_front.png

- 65-100_iz_side-full.png

- 65-100_iz_side.png

- 65-1100_kz-awj_front.png

- 65-1100_kz-awj_side-full.png

- 65-1100_kz-awj_side.png

- 65-1300r_awj2_front.png

- 65-300_iz-mb_front.png

- 65-300_iz-mb_side-full.png

- 65-300_iz-mb_side.png

- 65-300_iz-r_front.png

- 65-300_iz-r_side-full.png

- 65-300_iz-r_side.png

- 65-3300r_iz-nk_front.png

- 65-3300r_iz-nk_side-full.png

- 65-3300r_iz-nk_side.png

- 65-5000_kz-awj_front.png

- 65-5000_kz-awj_side-full.png

- 65-5000_kz-awj_side.png

- formation_6-0.png

- formation_6-100.png

- formation_6-6300.png