ユメペディア

8系電車

最終更新:

Bot(ページ名リンク)

-

view

8系電車

(8けいでんしゃ)は、ちばドリームエクスプレス(cdx)の直流一般形電車である。

概要

沼印本線(当時)の旧型車両置き換え用として1996年に登場した。

- 東日本旅客鉄道(JR東日本)209系電車をベースとしており、共通点も多い(同じく209系を元にした4系とも共通点が多い)。

- 1996年から2012年まで、数年のブランクはあれどcdxで最も長期にわたって製造された系列で、後に製造された12系どころかAC-Train(第一世代)とよりも新しい8系も存在する。製造両数もcdx最多で度々マイナーチェンジが行われたため、数多くのバリエーションが存在する。

- 当初は沼印本線(現:大柏・船沼本線)や大横本線の主力系列として使われていたが、現在は新杉田車両センター所属車をのぞく全車が4系と共に東湘本線に転属している。

基本構成

JR東日本209系0番台をベースとしているが、209系0番台の先頭車の車体長が中間車よりも長いのに対し、本系列はすべて20,000mm(連結面間)に統一している。

走行システムも209系をベースとしているが、1M車が存在するなど本家には無い車種も存在する。

走行システムも209系をベースとしているが、1M車が存在するなど本家には無い車種も存在する。

- 車種は クモハ85形 (Mc)・ モハ81形 (M)・ モハ82形 (M')・ クハ87形 (Tc')・ サハ83形 (T)の5車種で、後に クハ80形 (Tc)がバリエーションに加わった。また、モハ81形は、モハ82形と組む車(M)と組まない車(Mu)の2種類が存在する。

- 設計上は電動車2両に対して付随車3両まで連結出来る構造となっている。

代表的な編成

- 2004年に登場した5000番台シリーズは、車体が「日立A-Train」となり、18系に似た仕様となっている。

仕様

車体

車体は前述の通りJR東日本209系をベースとしているが、同じく209系をベースとしている4系とは異なる点がある。

- 材質はオールアルミ合金製である。車体長20,000mm、幅2,880mmのストレート車体であることは4系と共通。

- 客用扉は片側に4カ所設置、全て両開き扉である。ドアエンジンは電動(スクリュ)式。209系と同じものを使用しているが、ドアチャイムの音は本家のものと異なる。

- 行先表示器を各車両の中央部に設置。表示は幕式である。種別表示器は当初設置されていなかったが、後に幕式のものが改造取付された。

前頭部

前面は4系と同じく貫通構造となっているが、貫通扉の設置位置が異なるほか、デザインも大幅に異なる。

- 貫通扉を中央に設置し、併結時に常時通り抜けが可能。

- 助士席側の前面窓上部に列車番号表示器(13セグメントLED式)を、貫通扉直上に前面表示器(幕式)をそれぞれ設置している。当初は列車種別と行先の両方を前面表示器で表示していたが、後に運転席側の前面窓上部に新たな表示器(3色LED式)を設置し、行先と列車種別を別々に表示するようになった。

- ヘッドランプは角形シールドビーム灯とLED式テールランプの4連コンビライトで、ライトボックスは車体に埋設。

走行機器

殆どの機器がJR東日本209系と共通である。

- 制御方式はVVVFインバータ制御で、4系とは異なる東芝製のCDX-SC08型(GTO素子)を使用。

- 台車は軸梁式のCDX-DT08系で、209系のDT61系台車とほぼ同じ。

- ブレーキは電気指令式で、T車(付随車)は遅れ込め制御を行う。

- 空気圧縮機(CP)はスクリュ式で、ドイツ製である。

- 補助電源装置はCVCFインバータ(SIV)方式。

- パンタグラフは、シングルアーム式のCDX-PS08形。

客室

基本設計はJR東日本209系のものを踏襲している。

- 窓はUVカットガラス(UV96・スモーク)を使用した扉間1枚の大型窓で、固定式となっている。ただし、車端部は非常時の換気用に下方向に開閉可能となっている。

- 車内案内表示器を客用扉鴨居部に各1台(合計8台)設置。LEDドットマトリクス式で209系のものよりも幅が大きい。

- 座席はフルバケット式のロングシートで、内装材にウレタンを使用。中間部は7人掛け、先頭車最前部は6人掛け、車端部は3人掛けである。中間部の座席には3:4に分割するスタンションポールが設けられている。

- 荷物棚はステンレスパイプ製で、209系と同じもの。

- 貫通扉は後位側車端部に設置。但し、クハ87形(Tc')には設置されていない。

- 車いすスペースを下り方先頭車(クモハ85形・クハ80形)に設置。

- トイレは未設置。

- 自動放送装置を搭載している。当初は自社線内で日本語のみの放送を行っていたが、後にソフトウェア変更により英語放送と他社線内での放送にも対応した。

- かつてはcdx以外の路線にも乗り入れていた。

カラーリング

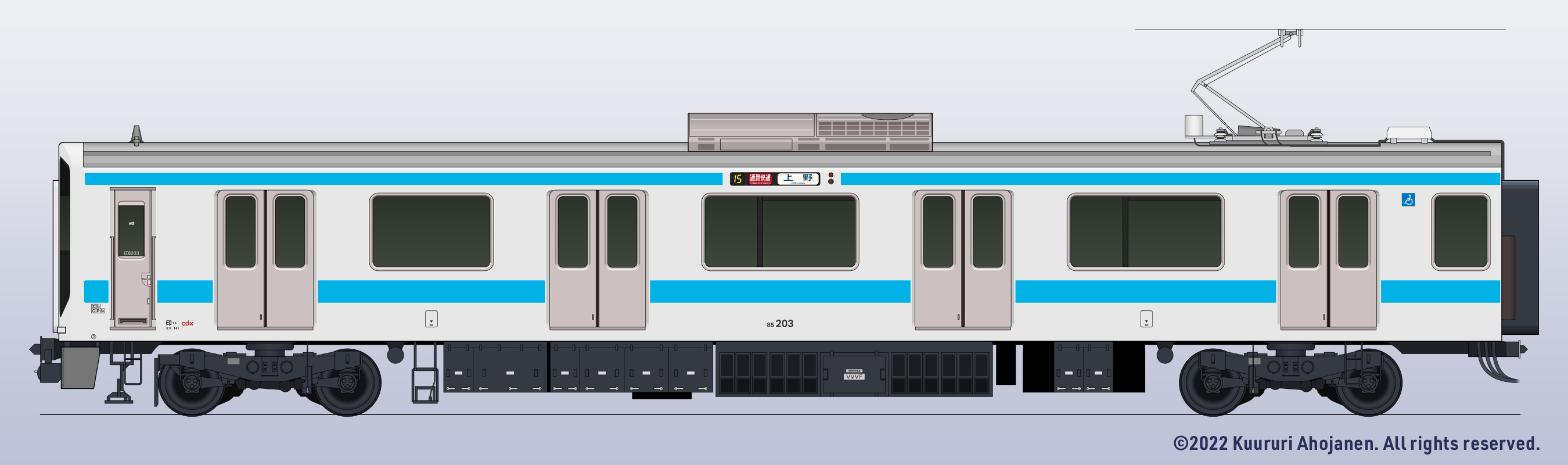

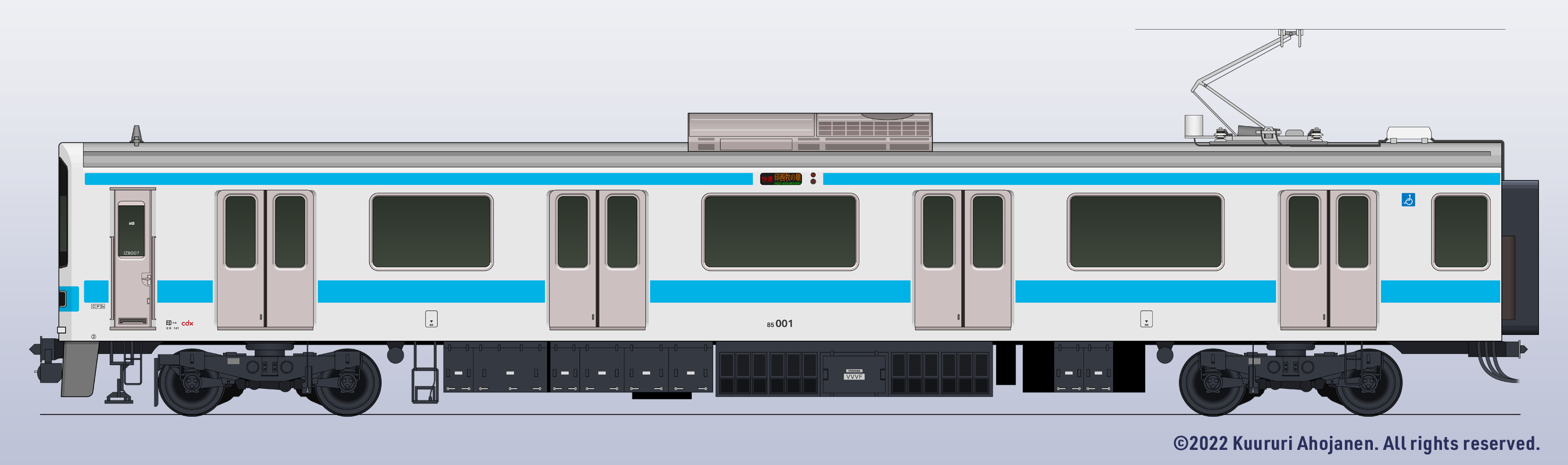

- 車体 : ■白地に■青24号の帯を腰部に纏っていたが、現在は配属先によってカラーパターンが大きく異なる。

- 客室 : ■■グレーを基調とし、座席は青の濃淡としている。

伝送装置

8系電車には伝送装置としてJR209系電車と同じMON-8形が搭載された。これにより、前世代の車両と比べて電気配線や機器類の大幅な削減に成功している。

- 制御装置の制御、ブレーキ制御をはじめ、空調機、行き先表示器、車内案内表示器などのサービス機器の制御も行う。

- 運転席にタッチパネル式の液晶パネルを設置。この液晶パネルで各車両の状態や各種装置の操作を乗務員が行う。

- 1999年度に2000年問題対策と信頼性向上のため、新開発のTIMS-LIGHTに交換している。

製造年次による変化と番台区分

0番台(一次車)

0番台(二次車)

1998年に登場。また大横本線の開業用として古谷電車区(現:古谷車両センター)に投入したほか、印西電車区が担当する路線の輸送力増強(6両編成→5・10両編成への増強)を目的として多くの中間車両が製造された。

2021年7月現在、新杉田車両センター所属車(2003年に5両編成2本が転属)を除く全車が東湘本線仕様となっている。また、本系列のリニューアル車第1号はこのグループの中から生まれた。

二次車からの変更点は下記の通りである;

- ヘッドライトが4連から6連になり、フォグライトを搭載した。

- 運転士席側の前面窓上部に行先表示器(3色LED式)を設置し、それまで行先表示器として使用していた表示器は列車種別のみを表示するようになった。

- 側面の表示器を「号車番号表示器(7セグメントLED式)・列車種別表示器(幕式)・行先表示器」が一体となったものに変更した。また、行先表示器が3色LED式となった。

なお、表示器の変更は0番台一次車にもフィードバックされ、改造で対応している。

1000番台(三次車)

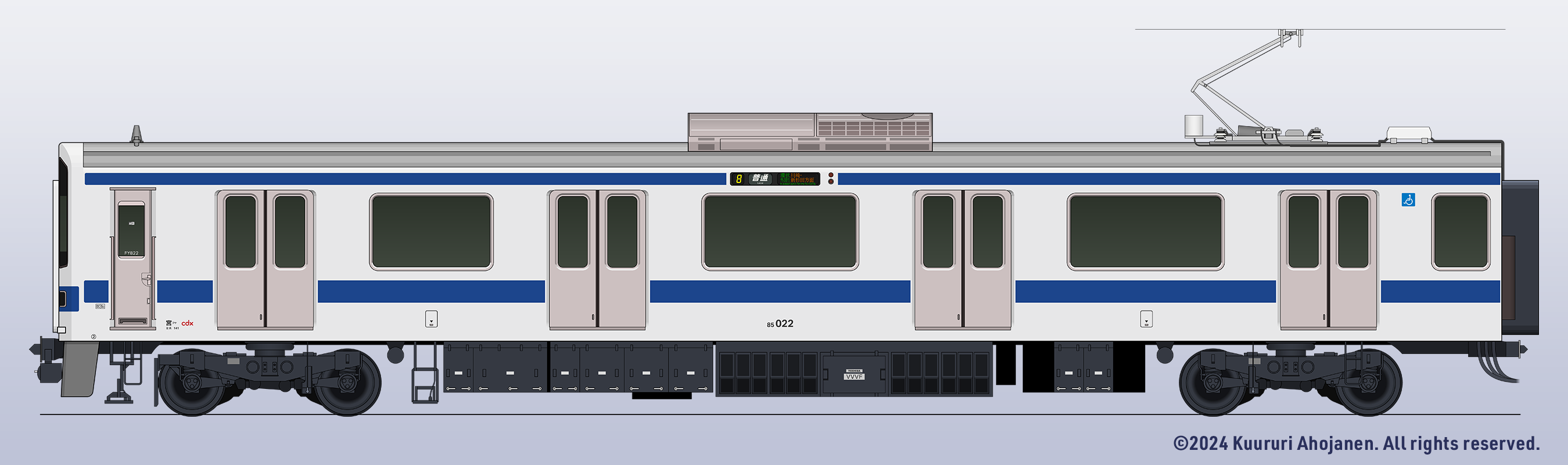

二次車と同じ1998年に登場。製造メーカの関係でこのグループだけ車体がステンレス製となったため、1000番台に区分された。同年9月に開業する大横本線の横浜地区で使用するため、5両編成の全車が新杉田電車区(現:新杉田車両センター(浜スキ))に配置された。

このグループから列車種別表示器・号車番号表示器・行先表示器を一体化したユニット構造に変更。行先表示器は、0番台二次車が3色LEDであるのに対し、こちらは幕式である。

当初は全ての編成が5両編成であったが、輸送力増強のため2002年に後述の中間車1両(モハ81形1500番台)を増結している。

しばらくは横浜エリアで使用していたが、2008年12月に6両編成1本が東湘車両センター(浜トシ)に転出し、後述の5000番台4両編成とペアを組んで東湘本線などで使用している。

1000番台は2008年度から開始した車体更新工事の対象で、まずは東湘本線用の1本が転属時にリニューアルされた。その後、2011年度から新杉田所属の車も工事を開始し、2013年度に計画が中止された後も工場へ入る度に一部の部品を更新車と同等品に交換している。

しばらくは横浜エリアで使用していたが、2008年12月に6両編成1本が東湘車両センター(浜トシ)に転出し、後述の5000番台4両編成とペアを組んで東湘本線などで使用している。

1000番台は2008年度から開始した車体更新工事の対象で、まずは東湘本線用の1本が転属時にリニューアルされた。その後、2011年度から新杉田所属の車も工事を開始し、2013年度に計画が中止された後も工場へ入る度に一部の部品を更新車と同等品に交換している。

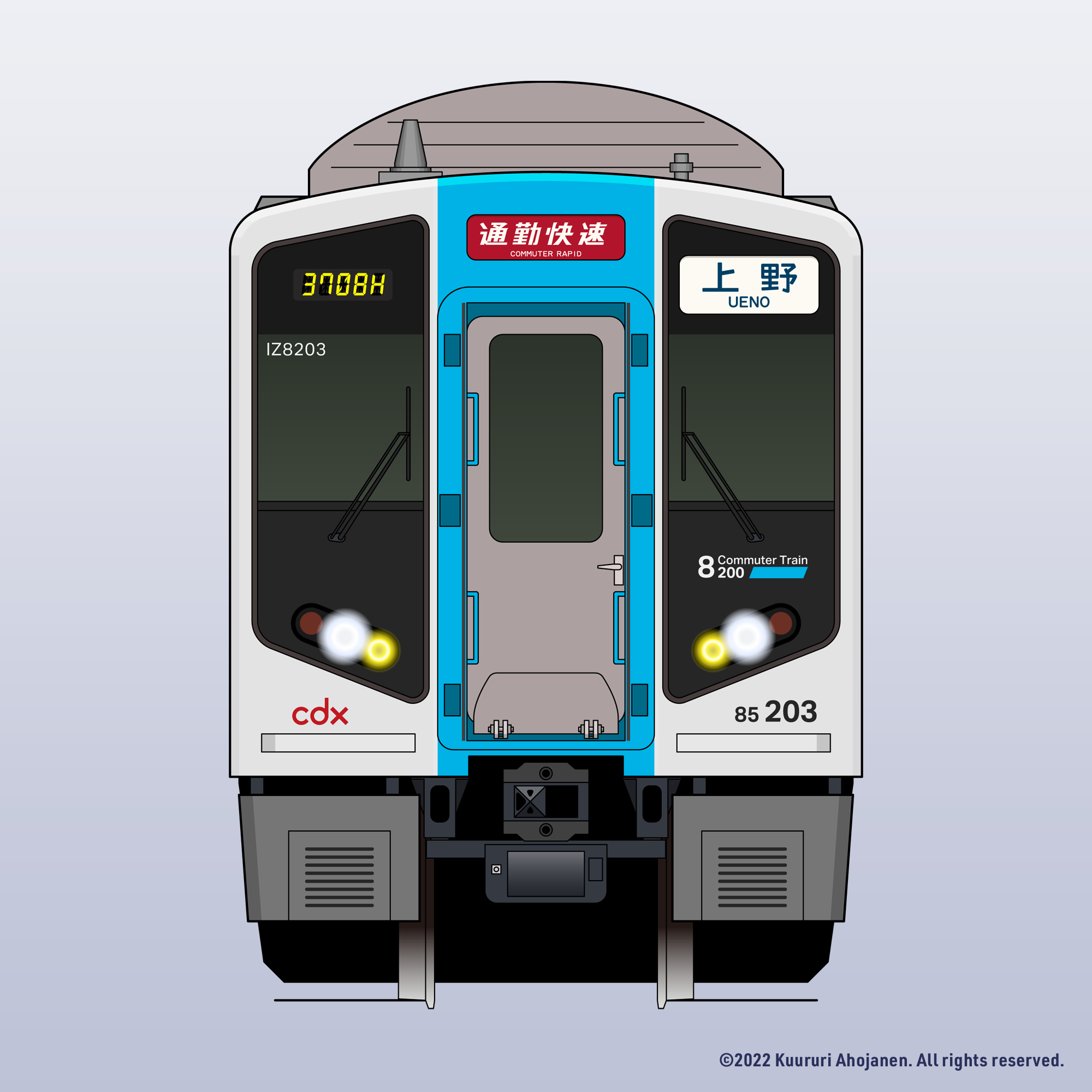

200番台(四次車)

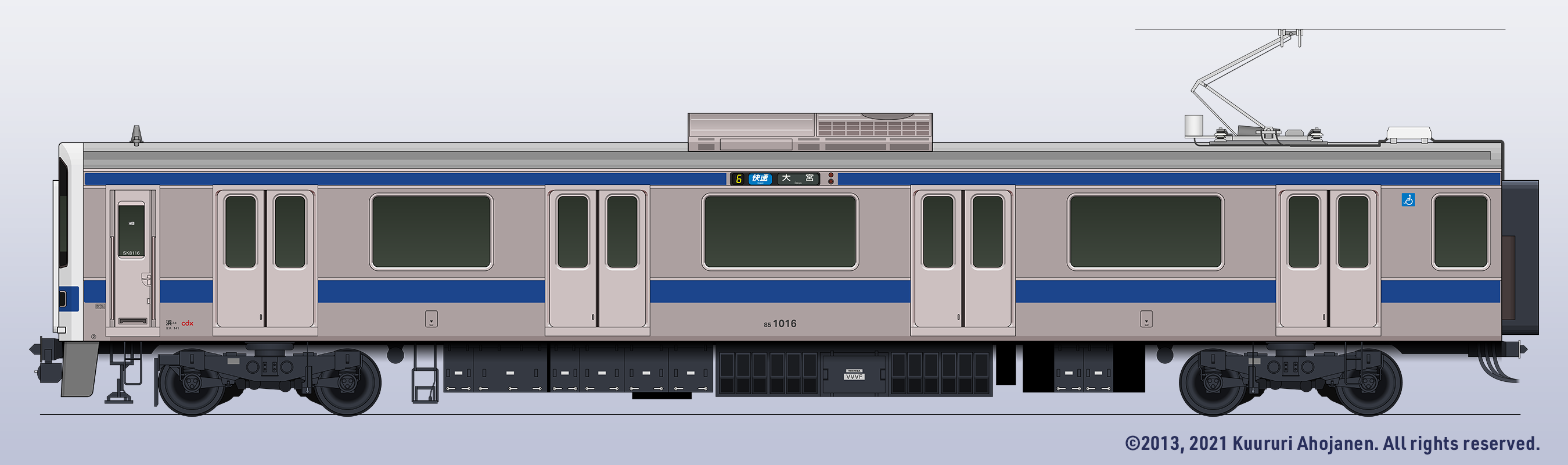

1999年に登場したマイナーチェンジ車。沼印本線・柏本線(現:大柏本線・船沼本線)、そして大横本線(大宮地区)の輸送力増強を目的として製造し、印西牧の原電車区と古谷電車区に投入した。編成は前者が10両編成と5両編成、後者が4両編成である。

- 前面のデザインを大幅に変更。左右の窓部が車体下部へと延長し、外側を斜めにカットした大胆な姿に変わった。ヘッドランプは丸形のHID灯と黄色プロジェクタ灯に変更し、テールランプも丸形LED式に変更した。配置もブラックフェイスのデザインに合わせて斜め配置となった。

- 側面の窓のうち、中間部の窓を開閉式(JR209系500番台と同じタイプ)に変更、逆に車端部の窓は固定式となった。

- 行き先表示器を幕式(方向幕)に変更した。方向幕の書体は何故か旧国鉄形車両と同じスミ丸ゴシック体を採用し、一部の鉄道ファンの間で大きな話題となった。

- クモハ85形・モハ81形に搭載するパンタグラフの向きが反転した。パンタグラフそのものは従来通りCDX-PS08形である。

200番台はその後、大横本線の横浜地区や東湘本線にも配置された。まず、2002年に印西所属の5両編成2本が新製した中間車1両(モハ81形500番台・後述)を挿入して6両編成に組み替えた上で新杉田電車区(現:新杉田車両センター)(浜スキ)に転属。2004年に後述する理由で東湘本線で使用するため、印西・古谷区所属の全編成が東湘車両センター(当時は新杉田電車区渋谷主張所)に転属した。

200番台は2008年度から開始した後述の車体更新工事の対象となっており、2013年度の計画中止までに東湘本線所属の一部の編成がリニューアルされている。

200番台は2008年度から開始した後述の車体更新工事の対象となっており、2013年度の計画中止までに東湘本線所属の一部の編成がリニューアルされている。

200番台は8系で初めて廃車が発生したグループでもある。不幸にも事故による廃車で、2003年に印西牧の原電車区内で発生した追突事故により、クハ87 205が大破。台枠が歪んでしまい修理不能となったため、廃車となった。当該編成はその後代替製造されたクハ87 1205を繋いで復旧している。

なお、実際に廃車なった日は減価償却の終わった2013年度で、2013年12月31日付で廃車されている。

なお、実際に廃車なった日は減価償却の終わった2013年度で、2013年12月31日付で廃車されている。

500番台・1500番台(五次車)

2002年に登場。大横本線町田以南の輸送力増強のため、新杉田区所属車に中間車1形式のみが投入された。

- 本系列初の1M方式の電動車であるモハ81形(Mu)のみ製造された。

- 基本仕様は500番台が四次車である200番台に、1500番台が三次車である1000番台に合わせてある。

- パンタグラフ・補助電源装置・コンプレッサを搭載している。パンタグラフは2基搭載となった。

1200番台(六次車)

2003年に登場。追突事故で廃車となったクハ87 205の補充用として、1両のみ製造した。

- 主な仕様は四次車に準拠しているが、座席が2系に準じたものに変更している。

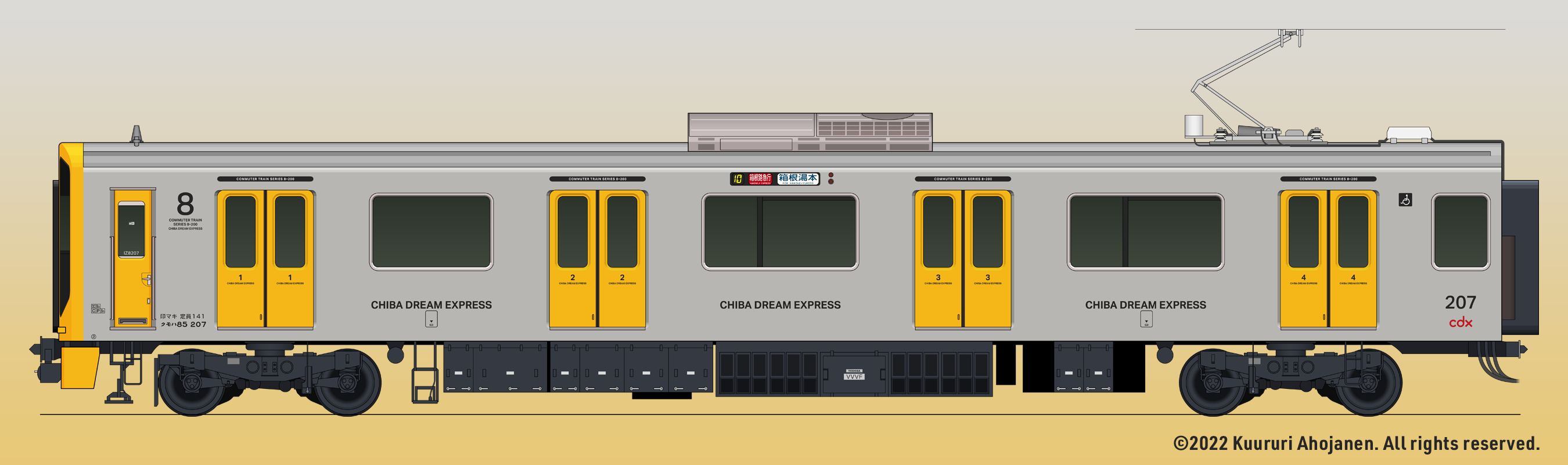

5000番台(・5200番台・5500番台)(七次車)

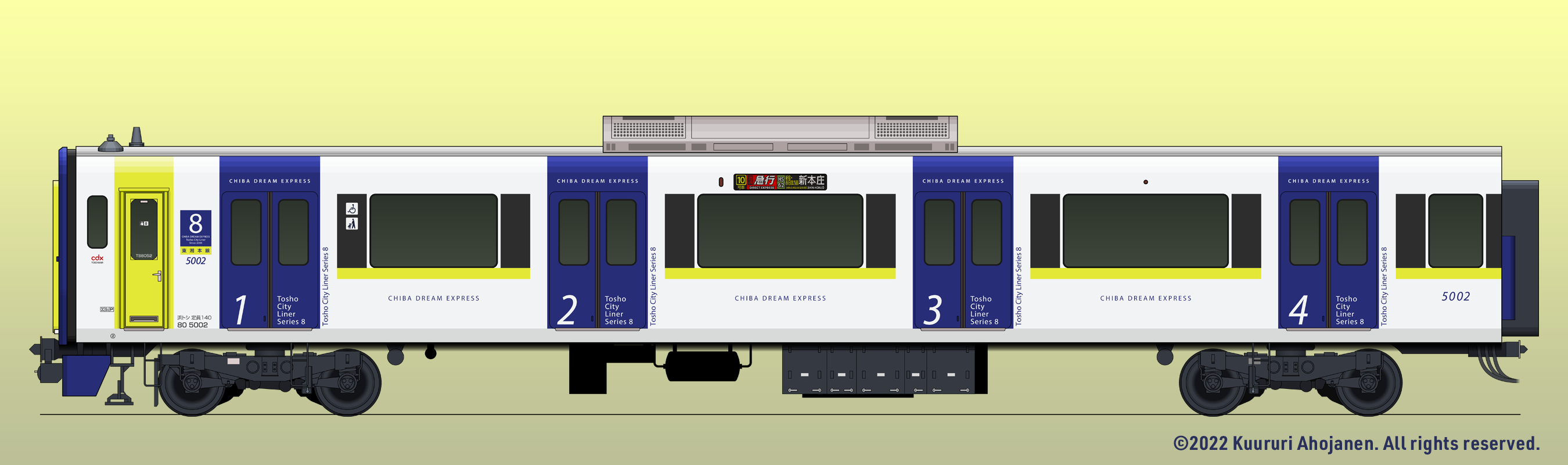

2004年に登場。東湘本線開業用として10両編成が2本製造されたほか、他区から転属した0・200番台の増結車両として中間車・先頭車がバラで製造された。その後も2008年度に6+4両編成が1本、4両編成が1本追加製造され、東湘本線の8系初期車の車体更新工事(後述)に伴う車両不足に対応した。(追加製造された4両編成1本は、新杉田車両センター(浜スキ)から転属した1000番台とペアを組んでいる)

このグループから電動車を編成中間に組成する形に変わったため、新たにクハ80形(Tc)が登場している。

番台区分

番台区分は次の様に行っている。

| 5000番台 | 完全新製編成 |

|---|---|

| 5200番台 | 既存車両と組み込む車 |

| 5500番台 | 1M方式の電動車(モハ83形) |

変更点

製造開始から既に8年経過しているため、2度目となる大規模なマイナーチェンジを行い、実質18系に近い仕様となっている。

車体・外観

車体・外観

- 製造メーカが日立製作所に変わったため、車体が18系と同じ「日立A-Train」となった(一部の車は車体以外川崎重工製)。

- 前面のデザインを大幅に変更、18系と同様の額縁スタイルに変わった。

- ヘッドライトのナナメ配置は200番台と変わらないが、太いベゼルで囲われた独特なものに変わった。

- 側面の列車種別・号車番号・行先表示器ユニットが大型の高精細フルカラーLED式となり、1台の表示器に統合された。

- 正面の表示器も高精細フルカラーLED式となった。

客室

- 車内の案内表示器をLED式から15インチ(XGA)液晶ディスプレイに変更。ただし、初期車の増結用として製造されたものに関しては、従来通りのLEDドットマトリクス式としている。

- 車内の配色を変更。壁面は銀色、座席は青と黒の2色で構成された都会的な雰囲気になった。

走行機器

- 制御用のVVVFインバータを18系用のCDX-SC18型(IGBT素子・東芝製)に変更した。

- 駆動方式は従来通り平行カルダン駆動だが、台車とモータはそれぞれ12系用のCDX-DT12系、CDX-MT12A形に変更した。

- パンタグラフを東湘本線の鋼体架線に対応したCDX-PS08N形に変更した。パンタグラフの向きは200番台と同じである。

8000番台(八次車)

2012年に登場した最終仕様。東湘本線の旧型車両置き換えを目的に、6両編成と4両編成が各2本、10両編成が1本製造され、全て東湘車両センター(浜トシ)に投入した。

基本仕様は(七次車)を踏襲しているが、若干変更点がある;

- 車内案内用の液晶ディスプレイが15インチ(XGA)から17インチワイド(HD)に変わった。

- 制御装置が21系と同じ日立製のものに変わった。ただし、走行性能は従来車にあわせてある。

車体更新・機器更新

本系列は元々長期間の使用を考慮していないJR東日本209系電車をベースとしているため、2000年台後半に入り製造から10年経過した初期車の劣化が目立つようになってきた。そこで2008年度から順次、2001年までに製造された初期グループを対象に車体更新工事を計画。同年7月から開始した。なお、東湘車両センターへ転属した編成については先行して一部機器を更新しているほか、工事対象外の編成や2013年の計画中止後もVVVFインバータや照明など一部の機器を順次更新している。

2015年度を目安に全ての初期車(0番台・1000番台)を更新する予定であったが、諸事情により2013年度に出場した3編成を以て車体更新は中止された。

主な工事内容

本系列の更新工事は、主に走行機器・情報機器・旅客サービス機器の更新を行った。このため、1系電車のような外観がガラリと変わるほどの大規模な更新工事は行っていない。

更新工事を行うにあたり、走行性能・旅客サービスのレベルを可能な限り5000番台シリーズに合わせることを目指した。なお、東湘車両センター所属の初期車のうち、編成中に組み込んでいる5000番台は工事対象外としている。

更新工事を行うにあたり、走行性能・旅客サービスのレベルを可能な限り5000番台シリーズに合わせることを目指した。なお、東湘車両センター所属の初期車のうち、編成中に組み込んでいる5000番台は工事対象外としている。

外装

- ヘッドライト変更(メイン:角形ハロゲン + サブ:プロジェクタ灯 → メイン:丸形HID + サブ:丸形プロジェクタ灯)

- 各種表示器の変更(※東湘車両センター所属車は転属時に施行済み)

- フロント - 高精細フルカラーLED式に変更

- サイド - 列車種別・行先・号車番号表示器を一体化(24ドットマトリクス、12×2マス、フルカラー)

- 一部の側窓を開閉式に交換

内装

- 配色変更(東湘車両センター所属車のみ):5000番台と同様のデザインに変更した。

- 座席の変更(東湘車両センター所属車のみ):5000番台と同じものに変更した。

- 案内表示器変更:LEDドットマトリクス式だったものを15インチ液晶ディスプレイ(XGA)×1面に更新した。

- 編成中に含まれる5000番台もあわせて施工。

- 2013年施行車は超横長液晶モニタ×1面に更新した。

- 照明のLED化(2013年施工車のみ)

足まわり

- 制御装置の更新:GTO素子のVVVFインバータ(東芝製)からIGBT素子のVVVFインバータ(日立製)に更新した。

- 車体更新を行わなかった編成も、同様のインバータに順次更新している。

- 制御用ハードウェア・ソフトウェアを変更。

スペックシート

| 8系 | |||

|---|---|---|---|

| 一次 – 六次車 | 七次車 | 八次車 | |

| 車体材質 | アルミ 三次・五次車:ステンレス |

アルミ | |

| 車体構造 | ツーシート工法または従来工法 スポット溶接・レーザ溶接 |

日立A-Train・摩擦攪拌接合 | |

| 起動加速度 | 3.5 km/h/s | ||

| 営業最高速度 | 100 km/h (東湘本線用は110 km/h) |

110 km/h | |

| 設計最高速度 | 120 km/h | ||

| 減速度(常用最大) | 3.5 km/h/s | ||

| 減速度(非常) | 4.0 km/h/s | ||

| 車両定員 | 先頭車141名・中間車156名 | ||

| 最大寸法 (長×幅×高) |

20,000×2,800×4,067 mm | ||

| 車両質量 | 21 – 31 t | ||

| 軌間 | 1,067 mm | ||

| 電気方式 | 直流1,500 V | ||

| 歯車比 | 1:7.07 | ||

| 駆動装置 | TD継手平行カルダン駆動方式 | ||

| 電動機 | 三相かご型誘導電動機 (CDX-MT08形 / 180kW) |

三相かご型誘導電動機 (CDX-MT12A形 / 175kW) | |

| 台車 | 軸梁式ボルスタレス台車 (CDX-DT08・CDX-TR08) |

軸梁式ボルスタレス台車 (CDX-DT12・CDX-TR12) | |

| 制御装置 | VVVFインバータ制御 (GTO素子・東芝製) |

VVVFインバータ制御 (IGBT素子・東芝製) |

VVVFインバータ制御 (IGBT素子・日立製) |

| ブレーキ方式 | 電気指令式空気ブレーキ・回生ブレーキ | ||

| 伝送装置 | MON-8(→TIMS-Light) | TIMS-Light | |

| 保安装置 | Digital-ATC・ATS-G (ATS-P・ATS-SN・ATC10・OM-ATS(*1)) |

Digital-ATC・ATS-G | |

| 製造メーカ | 川崎重工 東急車輌製造 |

川崎重工 日立製作所 |

日立製作所 |

姉妹車・派生系列

東湘本線大移動

2012年7月現在、8系の殆どが2005年に東湘急行電鉄から転換した東湘本線で使用している。これには次のような経緯がある。

東湘本線は1970年4月の開業時から使用している車両がほとんどで、製造から既に35年が経過していたため、新型車両による置き換えを検討していた。ところが、東湘急行の車両限界が他のcdxの路線よりも小さいため、当時の最新系列であった2系が入線出来ないという問題が発生した。

一方、8系の大半が運用していた沼印・柏本線(現:大柏本線・成田線・船沼本線)と大横線(現:大横本線)は朝夕の混雑が激しく、車体幅が狭い故定員の少ない8系は特に混雑した。

そこで、沼印・柏本線を受け持つ印西牧の原総合車両所(現:印西牧の原総合車両センター)と大横線を受け持つ古谷電車区(現:古谷車両センター)に8系と同数の2系を新製投入し、ここで捻出した8系を全て東湘本線に転用。7000・9000系をのぞく旧型車を全て置き換えた。

東湘本線は1970年4月の開業時から使用している車両がほとんどで、製造から既に35年が経過していたため、新型車両による置き換えを検討していた。ところが、東湘急行の車両限界が他のcdxの路線よりも小さいため、当時の最新系列であった2系が入線出来ないという問題が発生した。

一方、8系の大半が運用していた沼印・柏本線(現:大柏本線・成田線・船沼本線)と大横線(現:大横本線)は朝夕の混雑が激しく、車体幅が狭い故定員の少ない8系は特に混雑した。

そこで、沼印・柏本線を受け持つ印西牧の原総合車両所(現:印西牧の原総合車両センター)と大横線を受け持つ古谷電車区(現:古谷車両センター)に8系と同数の2系を新製投入し、ここで捻出した8系を全て東湘本線に転用。7000・9000系をのぞく旧型車を全て置き換えた。

所属・運用

現在所属・運用している線区

東湘車両センター(浜トシ)

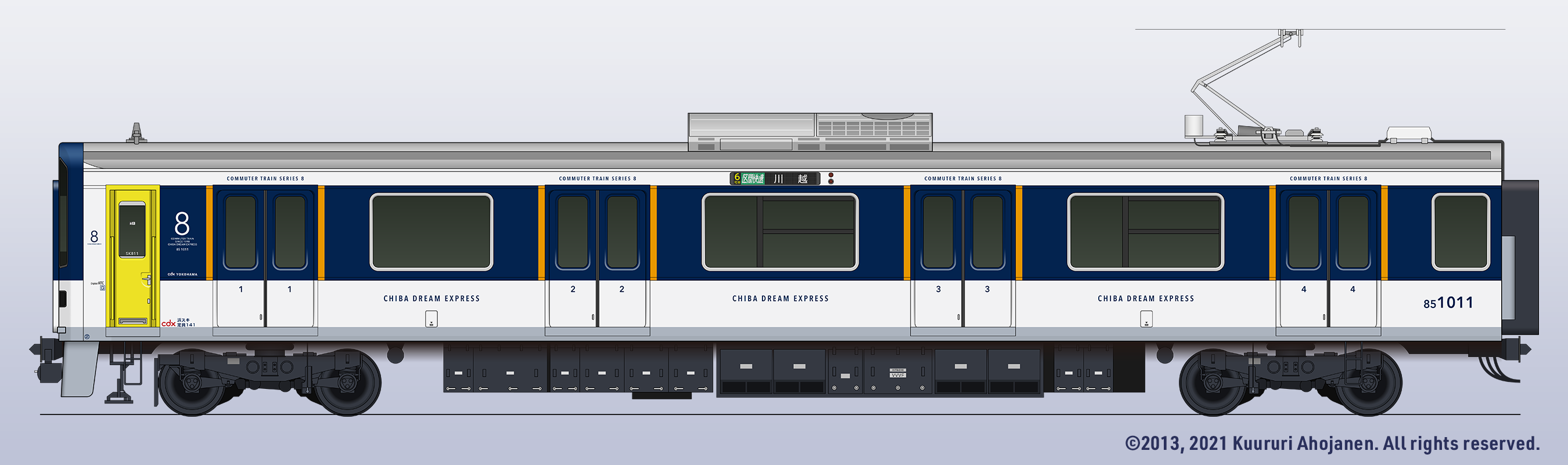

東湘本線用として、沼印・柏本線(現:大柏本線・成田線・船沼本線)と大横線(現:大横本線)から転属した0・200番台・1000番台と、新製投入した5000番台シリーズ・8000番台が在籍。10両編成(6+4分割編成を含む)と8両編成とがある。カラーパターンは、白をベースに扉を紺色とし、側窓周りをスレートグレーに黄色の帯としている。

主に東湘本線内で使用しており、10両編成は28系と共通運用を組む。松見坂線経由でゆめみや線や春前本線に乗り入れる運用もある。一時期、大磯駅から宮が瀬線へ乗り入れる運用もあった。

2024年度から29系電車への置き換えが開始。2027年までに前期型(0・200・1000番台。増結用の5000番台シリーズも含む)全車が順次引退予定である。

主に東湘本線内で使用しており、10両編成は28系と共通運用を組む。松見坂線経由でゆめみや線や春前本線に乗り入れる運用もある。一時期、大磯駅から宮が瀬線へ乗り入れる運用もあった。

2024年度から29系電車への置き換えが開始。2027年までに前期型(0・200・1000番台。増結用の5000番台シリーズも含む)全車が順次引退予定である。

0・200番台は、2004年の転入時に下記の工事を行っている。後に、一部の編成は2008年度から2013年度にかけて前述の車体更新を行っている。後から転入してきた1000番台も同様の改造を行っている。

- 正面・側面の列車種別・行先表示器をフルカラーLED化。

- パンタグラフをCDX-PS8N形に換装。

- 貫通幌枠を自動幌連結システムに対応したものに交換(一部は転入前に施工済み)。

5000・8000番台は2021年にcdxから発表されたイメージアップ計画に合わせ、2022年5月から順次ブルーグリーンをベースにした新塗装へ変更。これは、先に実施された28系の塗装に準拠している。

塗装変更に伴い、ヘッドライトがLED式に改修され、テールライトはかつてサブライトがあった位置に移設された。正面・側面の表示器もフルカラーLEDから有機ELディスプレイに換装した。こちらは28系のものと同じパーツである。

ちなみに初期車はリニューアル車も含めて2025年から新型車両に置き換わる予定があるため、現時点では新塗装への塗り替えは予定されていない。

塗装変更に伴い、ヘッドライトがLED式に改修され、テールライトはかつてサブライトがあった位置に移設された。正面・側面の表示器もフルカラーLEDから有機ELディスプレイに換装した。こちらは28系のものと同じパーツである。

ちなみに初期車はリニューアル車も含めて2025年から新型車両に置き換わる予定があるため、現時点では新塗装への塗り替えは予定されていない。

2022年11月、最初期型を含む編成がデビュー時のリバイバル塗装に変更した。リニューアル車であるため外観・内装はデビュー当時の仕様とは異なるものの、往時の姿を思い起こすには充分である。なお、客用扉に注意喚起用の黄色い線が入っているのは現在のcdxの安全基準に従っているため、cdxロゴが「cdx YOKOHAMA」になっているのはこの編成が横浜支部所属のためである。他の塗装の編成と共通運用を組んでおり、東湘本線以外でもその姿を見ることができる。

2021年7月現在の運用線区は以下の通り。

かつて運用していた線区は以下の通り。

新杉田車両センター(浜スキ)

大横本線(町田駅以南)用として0番台とステンレス製の1000番台が在籍。当時は5両編成だったが、2002年に編成中間にモハ81形1500番台を組み込み6両編成となっている。

主に大横本線町田駅 – 新杉田駅間を中心に運用しているが、横浜環状線内の運用もいくつか受け持っている。特に、環状線の「直通快速」は全て8系が受け持っている。朝夕ラッシュ時は三浦線用の17系2両を併結して8両を組むこともある。

カラーパターンは紺と白のツートンをベースに扉まわりにクロームオレンジとライトグレーとした独自のものとなっており、ロゴも「cdx YOKOHAMA」となっているのが特徴(ロゴの変更は後に横浜支部に在籍する全ての車両に広まる)。これは2013年から2017年にかけて行われた「新塗装」で、それまではステンレス無地(アルミ車は白地)に窓下部と幕板にロイヤルブルーの帯を巻いた、とてもシンプルなものであった。

主に大横本線町田駅 – 新杉田駅間を中心に運用しているが、横浜環状線内の運用もいくつか受け持っている。特に、環状線の「直通快速」は全て8系が受け持っている。朝夕ラッシュ時は三浦線用の17系2両を併結して8両を組むこともある。

カラーパターンは紺と白のツートンをベースに扉まわりにクロームオレンジとライトグレーとした独自のものとなっており、ロゴも「cdx YOKOHAMA」となっているのが特徴(ロゴの変更は後に横浜支部に在籍する全ての車両に広まる)。これは2013年から2017年にかけて行われた「新塗装」で、それまではステンレス無地(アルミ車は白地)に窓下部と幕板にロイヤルブルーの帯を巻いた、とてもシンプルなものであった。

- 2003年に輸送力増強用として印西牧の原総合車両所(現:印西牧の原総合車両センター)所属の0番台が、新製したモハ81形500番台を組み込んだ上で転入した。

- 2008年12月に1000番台1本が東湘車両センターへ転出した。

- 2022年から順次、24系に置き換わることが2021年に発表されている。

2021年4月現在の運用線区は、以下の通り。

かつて運用していた線区は以下の通りである。

かつて所属・運用していた線区

印西牧の原総合車両所(印マキ)

本系列が初めて投入された基地で、0番台と200番台が在籍していた。主に沼印・柏本線(現:大柏・成田・船沼本線)で使用していた。当初は6+3両編成であったが、利用客増加に伴い短期間で10+5両編成に増結している。

- カラーパターンは、白地に水色(青24号)帯で、2000年からシルバー地に前頭部と扉をサンフラワーオレンジとした派手な塗装に変わった。

- 沼印・柏本線は他社線への乗り入れも行っているため、他社の保安機器も搭載していた:

前述の通り、2003年に0番台5両編成2本が新杉田電車区(現:新杉田車両センター(浜スキ))に、2003 – 2004年に残る全車が東湘車両センター(浜トシ)へ転出し、配置が無くなった。

晩年における当車両所での走行実績は、以下の通り。

- cdx

-

東日本旅客鉄道(JR東日本)

- 総武本線(快速):東京駅 – 船橋駅

- 常磐線(快速):上野駅 – 取手駅

- 常磐線(緩行):綾瀬駅 – 取手駅

- 成田線:成田駅 – 我孫子駅間、根古屋信号場 – 成田空港駅間

-

帝都高速度交通営団(営団地下鉄)→東京地下鉄(東京メトロ)

- 千代田線:綾瀬駅 – 代々木上原駅間

-

小田急電鉄・箱根登山鉄道

- 小田原線:代々木上原駅 – 小田原駅間

- 箱根登山鉄道線:小田原駅 – 箱根湯本駅間

古谷電車区(浦フヤ)

- カラーパターンは白地に窓下部と幕板にロイヤルブルーの帯を巻いた、cdxにしてはとてもシンプルなデザインであった。

印西牧の原総合車両所所属車と同様の理由で、2004年までに全車が東湘車両センター(浜トシ)へ転属し、配置が無くなった。

晩年における当車両所での走行実績は、以下の通り。

今後の計画

2021年3月、cdxは1990年代に製造された車両を順次新型車両(24系電車)に置き換えることを発表。8系で対象となるのは2001年までに製造された初期グループで、新杉田車両センターに所属する全車と東湘車両センターに所属する一部の車が該当する。

ただ、一部の編成はリニューアル工事を行っているほか、リニューアルを行なっていない編成でも一部の機器を更新していることから、すぐに置き換わる可能性は低いと思われる。

ただ、一部の編成はリニューアル工事を行っているほか、リニューアルを行なっていない編成でも一部の機器を更新していることから、すぐに置き換わる可能性は低いと思われる。

関連項目

| ちばドリームエクスプレスの直流電車 | ||

|---|---|---|

| 特急形 | 現役 | 32000系 - 34000系 - 35000系 - 37000系 - 38000系 - 39000系 |

| 一般形 | 現役 | 0系 - 2系 - 6系 - 7系 - 8系 - (新)10系 - 12系 - 13系 - 14系 - 15系 - 17系 - 18系 - 27系 - 30系 AC-TRAIN 21系 - 22系 - 23系 - 24系 - 25系 - 28系 - 29系 |

| 引退 | 1系(・旧10系) - 3系(63系) - 4系 - 5系 - 16系 旧東湘急行電鉄:7000系 - 9000系 旧北関東鉄道:3000系 - 3500系 - 3700系 その他:旧内房鉄道旧型車 | |

| 計画のみ | 20系 | |

| その他 | ||

添付ファイル

- 80-5000_ts_front.png

- 80-5000_ts_side-full.png

- 80-5000_ts_side.png

- 80-8000_ts2_front.png

- 80-8000_ts2_side-full.png

- 80-8000_ts2_side.png

- 85-0ii_fy_front.png

- 85-0ii_fy_side-full.png

- 85-0ii_fy_side.png

- 85-0ii_iz-or_front.png

- 85-0ii_iz-or_side-full.png

- 85-0ii_iz-or_side.png

- 85-0ii_iz_front.png

- 85-0ii_iz_side-full.png

- 85-0ii_iz_side.png

- 85-0ii_r_ts_front.png

- 85-0ii_r_ts_side-full.png

- 85-0ii_r_ts_side.png

- 85-0i_iz-or_front.png

- 85-0i_iz-or_side-full.png

- 85-0i_iz-or_side.png

- 85-0i_iz_front.png

- 85-0i_iz_side-full.png

- 85-0i_iz_side.png

- 85-0i_r_ts-rvl_front.png

- 85-0i_r_ts-rvl_side-full.png

- 85-0i_r_ts-rvl_side.png

- 85-0i_r_ts_front.png

- 85-0i_r_ts_side-full.png

- 85-0i_r_ts_side.png

- 85-1000_r_sk_front.png

- 85-1000_r_sk_side-full.png

- 85-1000_r_sk_side.png

- 85-1000_sk_front.png

- 85-1000_sk_side-full.png

- 85-1000_sk_side.png

- 85-200_iz-or_front.png

- 85-200_iz-or_side-full.png

- 85-200_iz-or_side.png

- 85-200_iz_front.png

- 85-200_iz_side-full.png

- 85-200_iz_side.png

- 85-200_r_ts_front.png

- 85-200_r_ts_side-full.png

- 85-200_r_ts_side.png

- formation_8-5000_10.png

- formation_8_10.png

- formation_8_4-6.png

- formation_8_5.png

- formation_8_6.png

- formation_8_8.png