登録日:2025/04/28 (月) 00:04:49

更新日:2025/08/10 Sun 23:13:45

所要時間:約 37 分で読めます

2024年1月7日、あるサッカー界の偉人がこの世を去った

彼の名はFranz Beckenbauer

選手としても監督としても数多の栄光をつかんだ男

特にW杯で選手としても監督としても優勝を果たしたのは、彼を含めて3人のみ

彼はまさに、サッカー界の「皇帝」だったのである

強い者が勝つのではない。

勝った者が強いのだ。

生い立ちとクラブ経歴~問題児から皇帝へ

・少年時代~バイエルン時代

1945年9月11日、ミュンヘン東南部にあるギーシングで生まれる。

彼が生まれたのは第二次世界大戦終結直後。さらに敗戦の痛手から立ち直れない中、冷戦によりドイツは東西に分割された。

その中で西ドイツ国民の希望となっていたのは、54年のW杯スイス大会で初めてW杯を制したこと。

優勝セレモニーの中、手にしたばかりのジュール・リメ杯を高々と掲げる主将、フリッツ・ヴァルターの姿を、彼は瓦礫の上から憧れのまなざしで見つめていた。

……それから20年後の7月に、西ドイツは彼の手によって再び栄冠を勝ち取ることになるとは、本人も含めて誰も知る由はなかった。

彼は同年にSCミュンヘン1906の下部組織に入団し、本格的にサッカーの道を行くことに。

当時のポジションはFW。左ウイングからCFにコンバートされたことで得点力が開花し、チームのエースを任されるようになった。

また、ここの隻足のコーチ、フランツ・ノイデッカーはこのような言葉をかけている。

「“バカげたこと”をしなければ、君はフリッツ・ヴァルターみたいな大選手になれるよ」

事実、その才能は本物であったが……数年後に彼は“バカげたこと”の意味を思い知らされることになる。

12歳の時、U-14大会に出場し決勝進出を決め、憧れのチームであったTSV1860ミュンヘンと対戦することに。

……しかしその対戦では、負けたこと以上に大きな失望を味わうことになる。

相手選手に散々煽られた挙句平手打ちを食らい、憧れは瞬く間に冷めてしまった。

ミュンヘン1906の少年チームが財政難で解散させられることを知ったのもあって、彼はバイエルン・ミュンヘンへの入団を決意。

そのことを宣言したフランツの姿にチームメイトたちは最初は戸惑ったが、やがて彼についていくことを選んだ。

バイエルンが欧州屈指の名門の名を欲しいままにしている現在からだと信じられないかもしれないが、当時は1860ミュンヘンの方が格上。

バイエルンは「一つの街に一つのクラブ」制度により、63年のブンデスリーガ発足時には参入できなかった。

さらにスタジアムを共用していた1860ミュンヘンの重要な試合の前には、「芝生が荒れると困る」という理由で他会場を使用しなければならないこともあったほど。

稀に見る大魚を逃した1860ミュンヘンは70年代以降は下部リーグに低迷し、近年はバイエルンと顔合わせすることも滅多になくなった。

ちなみに平手打ちを食らわせた選手の名はゲルハルト・ケーニッヒ。ケーニッヒは「王」を意味する言葉だが、後のフランツの呼び名はそれより格上の「皇帝」……

ここでも運命の皮肉さを感じずにはいられない。

ベッケンバウアーは17歳でバイエルンのトップチームにデビュー。

これは当時の最年少記録であり、本来は若すぎるところを規約を変えてデビューさせたという経緯があった。それだけ才能は折り紙つきだったのである。

さらに14歳で日本の中学校に当たる中等教育機関を卒業後、見習いとして保険会社に就職しており、サッカー選手と社会人の二足の草鞋を履いていた。

当時はサッカー選手としてはまだアマチュアだったためであるが、会社勤めは不向きだったようで、退屈さや窮屈さを感じていた。

そんな中でも評価してくれる人はいるもので、それがイングリットという3つ年上の女性だった。

するとその女性に入れ込みまくった結果……

サッカーがおろそかになり、二軍落ちを命じられる。おかげで自分より格下の子供に囲まれながらプレーする恥ずかしいことに

↓

彼女の妊娠発覚。その挙句結婚を拒絶

↓

結局彼女とは別れ、18歳で未婚の父に

↓

このことが西ドイツユース選考の際に大問題に

……真面目なイメージと裏腹に、当時は意外と問題児だったのである。

教育者の面々が務めていたユースの選考委員は、未婚の子持ちがユース代表入りすることに難色を示した。

そこに救いの手を差し伸べたのが、西ドイツユース代表監督にして「日本サッカーの父」、デットマール・クラマー。

「彼は過ちを犯したが、未来がある」。自身が教育係になることで、ユースの代表入りを周りに認めさせた。

初めてユース代表の合宿に行ったとき、クラマーはバイエルンのコーチから渡された手紙について触れた。曰く、この手紙にはベッケンバウアーのあらゆる欠点が書かれていた。

あまりの気まずさに彼自身シャワー室に避難したほどだったが、合宿が終わると、何とクラマーはその手紙をベッケンバウアーの目の前で燃やした。

「この手紙に書かれていることは、全て過去のことだ。君が本当の価値を決めるのは未来だ」

クラマーのこの行動に感動して、彼の中から初日に感じた不安が払拭されたのだった。

後にベッケンバウアーは「もしクラマーの助けがなかったら、違うキャリアを歩んでいただろう」と述懐している。

そして妻となるブリギッテとの結婚式の時、クラマーを立会人として呼んでいる。それだけ大切な恩師だったのである。

また、ユース代表入りする前のある日、ベッケンバウアーは怪我した選手の代役でCBを務めることになった。

不慣れなポジションのはずだが、何と彼は難なくこなしたばかりか、やがて守備に飽きて最後尾から果敢に攻撃参加を繰り返すように。

当時のサッカーは「FWは攻撃、DFは守備」と役割分担がはっきりしており、DFが攻撃に参加することは前代未聞。

最初の内は監督は激怒していたが、結果が出ると「君のやり方は全てのコーチの考えに逆らうものだが、そのまま続けなさい」と考えを改めた。

ある新聞には、「このプレーはイタリア的だ」と書かれた。イタリアでは、特定の選手をマークする必要のないDFは“リベロ(自由人)”と呼ばれていた。

その後ベッケンバウアーは、自身の役目について従来の“スイーパー”ではなく“リベロ”と呼ばせるようになった。

───スイーパーの進化系とでも言うべきポジション、攻撃にも参加するDF、リベロの誕生である。

このように更生して優等生となり、20歳でバイエルンとプロ契約を結んだベッケンバウアーであるが、「不安定でひ弱」「闘争心がない」ことを指摘されていた。

ひ弱な“生クリーム”から“クルップ社の鋼鉄”を目指して、チック・チャイコフスキー監督から様々なトレーニングを課せられることになった。

こうした肉体改造が実を結び、彼は大ストライカーのゲルト・ミュラーやGKゼップ・マイヤーといった同世代の選手たちと共に、バイエルンの主軸に。

さらにバイエルンは「リーグ戦で1勝につき100マルク、引き分けでも50マルク給付」とボーナスを出したことから、選手たちのモチベは爆上がり。

65年に一部昇格すると、そこから怒涛の快進撃。

2年連続で国内カップを獲得し、66-67シーズンにはカップウィナーズカップ優勝、68-69シーズンにはブンデスリーガ初優勝。71年からは3年連続でリーグ優勝を果たしている。

もはやバイエルンの主力は代表の主力。国内では無敵となっていた。

一方で国際試合の経験が不足しており、チャンピオンズカップ(現UEFAチャンピオンズリーグ。以下CC)はなかなか獲れないでいた。

特に71~73年にかけて、オランダのアヤックスが3連覇。このチームの中核となっていたのが、サッカー史で必ず語られるほどのライバルとなる

ヨハン・クライフだった。

バイエルンとアヤックスが対戦したのは73年の準々決勝でのこと。

クライフとの初顔合わせとなった敵地での1legでは0-4の完敗。チームはすっかり意気消沈してしまった。

すると、日ごろおとなしすぎる主将と揶揄されていたベッケンバウアーがチームメイトに向かい、クラブの歴史に残る試合をしようと檄を飛ばした。

これが効き、ホームでの2legは2-1と突破こそできなかったものの、90分間攻め続けた好ゲームで一矢報いた。

試合後クライフはベッケンバウアーに駆け寄り、素晴らしい戦いぶりを見せた敵将に祝福の握手を求めたのだった。

───実はオランダでも、クライフのアヤックスからサッカー史に残る改革が起き始めていた。そして翌年のW杯で、オランダはサッカー界を驚嘆させることになる……

翌年の74年、クライフが

FCバルセロナに移籍したことでアヤックスの黄金時代が終わると、バイエルンは三度目の正直で初のCC決勝進出。

「ここで勝てなきゃ二度とチャンスはない」という背水の陣で挑んだアトレティコ・マドリー戦は、スコアレスで延長に入ると失点するという苦しい展開に。

しかし延長終了間際、ベッケンバウアーはゲオルク・シュヴァルツェンベックに乾坤一擲のロングパスを出し、シュヴァルツェンベックは30mを走り同点弾を叩き込んだ。

これで再試合に持ち込むと、バイエルンは4-1で圧勝。ついに

初めての欧州王座に輝いた。

そこからバイエルンは

CC3連覇を達成。ちなみに

75年・76年制覇時の監督は恩師のクラマーだった。

こうしてバイエルンで獲れるタイトルは全て獲得し、W杯も勝ち取ったベッケンバウアー。

だが、裏を返せば、国内はおろか欧州でも目指すものはなくなったことを意味していた。

そこで彼が選んだ新天地は……アメリカだった。

・選手時代晩年

その頃、ブラジルで現役を引退した「サッカーの王様」ペレがNASL(北米サッカーリーグ)のNYコスモスに移籍したことで、一種のブームが巻き起こっていた。

30代も終わりを迎えつつあるペレが情熱をもってプレーし続ける姿に、ベッケンバウアーは敬意を感じていた。

77年5月、彼もNYコスモスへの移籍を決断。こうして、王様と皇帝の共演が実現した。

その後もNASLには同僚のミュラーや、ライバルのクライフといったスターが続々と集まり、サッカー不毛の地は華やかに。

しかし、アメリカ特有の硬い人工芝は、欧州の柔らかい芝になじんでいた彼の体を徐々に蝕んでいった。

そこで4年を過ごした後、祖国のハンブルガーSVからオファーが届いた。

ブンデスを離れて長い月日が流れているだけあって固辞し続けていたが、ある日突然移籍することを決意。

どうして、条件がはるかにいい上、プレーもさほど激しくないアメリカから帰国する決意をしたのか。それは本人ですらわからないままだった。

もしかしたら、生まれついてのサッカー人だった彼の本能的なものだったのかもしれない……

こうして祖国に戻ってきたベッケンバウアーだったが、その体はもはや限界に達していた。

2年の在籍で、出場した試合数はわずか28。

ハンブルガーでの最後の試合となった西ドイツ代表戦ではオウンゴールを決めてしまったが、電光掲示板は気まずそうに沈黙を守っていた。

───引き際だ、と彼は悟った。勝負の世界で生きる選手が同情されることは、選手としての寿命を迎えた証なのである。

そしてNYコスモスへ復帰すると、このシーズン限りで引退を表明した。

───公式戦通算529試合出場、63得点。代表通算103試合、14得点。

獲得したクラブタイトルは、ブンデス優勝5回(バイエルン4回、ハンブルガー1回)、国内カップ4回、CC3回、インターコンチネンタルカップ1回、カップウィナーズカップ1回、NASL優勝3回。

欧州最優秀選手(バロンドール)は2回(72年・76年)獲得。2025年現在、DFでバロンドールを獲得したのは彼を含めて3人のみ。そして複数回獲得したのは彼が唯一。

そして代表では欧州選手権72、W杯西ドイツ大会制覇。

これが、偉大な皇帝が君臨した21年間の輝かしい記録の数々である。

代表経歴

・W杯イングランド大会~疑惑の敗戦

彼の代表デビューは20歳、W杯イングランド大会一次予選突破のかかった大一番スウェーデン戦だった。

しかも、主将のウーベ・ゼーラーがアキレス腱断裂の重傷で復帰できるか怪しいという危機的状況。

ヘルムート・シェーン監督は賭けに出た。それは、負傷の完治していないゼーラーの強行出場と、ベッケンバウアーの起用だった。

1-1で迎えた55分、ベッケンバウアーは突如中盤を駆け上がりチャンスをつかんだ後、ゼーラーが決勝点を押し込んだ。

こうしてW杯出場へ大きく貢献したベッケンバウアーは、W杯のレギュラーの座を得たのだった。

初戦のスイス戦は5-0で圧勝。中盤で起用されたベッケンバウアーも2得点を挙げる華々しいW杯デビューを飾った。

続く

アルゼンチン戦は、相手のラフプレーの数々に苦しみスコアレスドロー。

ベッケンバウアー曰く、興奮剤を飲んでいることを疑いたくなるほど酷いもので、チームメイトの中には「あいつらはもう二度とW杯に参加させてはならん」と憤慨する者もいるほどだった。

スペイン戦は2-1で勝利し、グループリーグ首位通過。

ベスト8の

ウルグアイ戦はこれまた相手のラフプレーの嵐に苦しむも、4-0で突破。

準決勝のソ連戦は2-1で突破し、開催国

イングランドとの決勝戦を迎えた。

西ドイツはそれまでイングランドに勝ったことがなかった。

ベッケンバウアーはシェーンから司令塔ボビー・チャールトンのマンマークを課せられたが、アシスタントコーチのクラマーは攻撃の創造性を失うことを危惧していた。

恩師は彼の本質を見抜いていたのだ。

試合は点の取り合いとなり、2-2で延長戦を迎えると、101分、イングランドのジェフ・ハーストが放ったシュートはクロスバーに当たり、ライン上でバウンド。

ラインを割ったか主審は判断がつかず、線審に判断を求めると、ゴールと認められた。

この判定に西ドイツ側は猛抗議したが覆らず、終了間際にもハーストにハットトリックとなる3点目を決められ万事休す。

現在でも論争になっているハーストの2点目だが、当然ドイツ側は今も認めていない。

・W杯メキシコ大会~傷つきながらも美しく

68年6月、西ドイツはイングランドとの親善試合でリベンジを果たしていた。

続くブラジルとの親善試合では、代表で初めてリベロのポジションでプレー。2-2の引き分けだったが、最後方からチームを動かすそのプレーはマラカナン15万人の観客を熱狂させた。

西ドイツは、すっかりベッケンバウアーのチームとなっていた。

W杯メキシコ大会では前回大会のメンバー8人が残り、さらにミュラーやマイヤーらバイエルンの同僚が加わり、前評判は高かった。

一次リーグではモロッコ相手に苦戦するも退け、ブルガリアとペルーを圧倒。準々決勝で三度イングランドと顔を合わせることに。

シェーンは再びベッケンバウアーにチャールトンへのマンマークを命じたが反対され、「機会を見て攻撃に出てもいい」と条件をつけた。

結果的にこれが当たり、2点ビハインドの68分にベッケンバウアーが強烈なミドルシュートを決め1点差に。後半終了間際にゼーラーが決め再び延長戦に持ち込む。

そして延長後半にはミュラーのジャンピングボレーで逆転勝利。西ドイツはついに本大会でサッカーの母国を破ったのだった。

準決勝の相手はイタリア。

8分に先制したイタリアは、持ち前のカテナチオを発揮しゴールを割らせない。

審判の判定も尽くイタリアに味方し、ベッケンバウアーがエリア内で倒されてもPKと認められなかった。

しかし後半終了間際にカール=ハインツ・シュネリンガーが劇的な同点弾を決め試合を振り出しに戻す。

ベッケンバウアーはファウルを受けた際、右肩を脱臼していた。しかも交代枠を使い切っていたため、右肩から右腕をテーピングで固定した状態で戦い続けた。

延長戦は一転してお互いの意地をかけた壮絶な点の取り合いとなるも、3-4で惜しくも敗れた。

この試合はW杯の歴史でも屈指の名勝負と言われており、傷つきながらも最後まで戦い続けたベッケンバウアーの雄姿は人々の心に深く焼きついたのだった。

・W杯西ドイツ大会~玉座と文化英雄

71年の欧州選手権(現EURO)予選で、ようやく代表でもリベロのポジションに定着したベッケンバウアー。

72年からは主将の地位も確立し、いよいよもって代表でもその立場は絶対的なものに。

西ドイツは欧州選手権72を圧倒的な強さで初優勝。地元開催のW杯に向けて、当時のFIFA会長サー・スタンレー・ラウスから、

「西ドイツを脅かすチームは今のところどこにもない。ブラジルにはペレがいたが、西ドイツにはベッケンバウアー、ネッツァー、ミュラーの3人のペレがいる」と大絶賛を受けていた。

……しかしその裏で、チームは問題を抱えていた。

まずボーナスの問題で、ドイツサッカー連盟(DFB)及び監督のシェーンと選手たちは対立。

初戦のチリ戦5日前にボイコットしようと、パウル・ブライトナーなど荷造りを始めていた選手もいたほどだった。

この抜き差しならない状況に対し、ベッケンバウアーは選手代表として交渉に出向くことに。

当時のドイツサッカー界は「選手は金のためでなく名誉のためにプレーすべき」という考えが支配的であり、選手が協会の指導者に毅然と意思表示をしたのは初めてのことだった。

交渉は難航したものの、最終的に7万マルクでまとまり、ひとまずその場は収まったように見えたが……

迎えた一次リーグ。

チリ戦は1-0、オーストラリア戦は3-0と順当に勝利するも、3戦目の東ドイツ戦でまさかの敗戦。

一次リーグ突破を決めていたとはいえ、地元開催でライバルに敗れた上、当時は東西冷戦の真っただ中。この試合に敗れたことはとてつもなく重い意味を持っていた。

さらに東出身だったシェーンは敗戦のショックから部屋に引きこもってしまった。監督がこんな状態で、いったい誰がチームをまとめるのか?

……翌日、記者会見の席にはシェーンと並びベッケンバウアーが座った。

すると、何とベッケンバウアーは、記者が質問する前に綱紀の粛正を語り、無気力なプレーをした選手3人を外すと宣告。

もはや主将の立場を通り越して、監督のように厳しく冷徹な態度で振舞いだしたのである。これを機に、チームの指揮権は完全にベッケンバウアーに移っていった。

しかしこれで目が覚めた西ドイツは、二次リーグに入るとユーゴスラビア・スウェーデン・ポーランド相手に3戦全勝で、決勝進出を決めた。

決勝の相手は、この大会でサッカー史におけるゲームチェンジャーとなったオランダ。

「1つのボールの動きに全員が連動」「10人で守り、10人で攻める」。

今でこそ当たり前になった概念だが、オランダの戦い方は当時では信じられないレベルで高度なものであり、「トータルフットボール」の異名がつけられた。

さらにここまで苦しみながら勝ち上がってきた西ドイツとは対照的に、オランダはスコアレスドローに終わったスウェーデン戦以外圧倒的な強さを見せつけていた。

特に二次リーグでのブラジル戦は、3度の優勝を果たした王国を圧倒。

前回大会のブラジルは「サッカーの王様」ペレ中心に華麗なる個人技で欧州の組織力を圧倒していたが、オランダはブラジルを軽々と凌ぐ華麗なる戦いぶりを披露。

この試合は、一つの時代の終わり、そして新たな時代の到来を告げるものとなった。

そのため、下馬評では圧倒的にオランダが有利と言われていた。

試合は開始早々大きく動き出す。

キックオフから一度も西ドイツにボールを触れさせることなくパスをつないでいたオランダは、突然クライフがスピードを上げてドリブル。

慌てた西ドイツの反則を誘い、開始からわずか1分でPKを獲得。これをヨハン・ニースケンスが決めて先制。

いきなり出鼻をくじかれた西ドイツだったが、ベッケンバウアーは焦ることはなかった。

「心配することはない。我々はホームで戦っているんだ。時間だってまだ89分もある。それに……クライフ以外は大して恐くない」

事実、この先制点でオランダは気が緩んだのか、余裕綽々でボール回しを見せつけていた。が、これが不屈のゲルマン魂に火をつけることになる。

その後西ドイツは、ベッケンバウアーの命令を受けたベルティ・フォクツがクライフを徹底的にマーク。

食らいつかれ続けたクライフは次第に苛立ちを募らせ、フォクツや主審に何事か叫んでいた。

そうこうしているうちに25分、ベルント・ヘルツェンバインがオランダのPA内に突っ込んでいき、相手が足を出した瞬間、すぐに倒れた。

西ドイツ側にもPKが与えられ、これをパウル・ブライトナーが決め同点に。

バイエルンの時は、このフランクフルトの「PK獲りの名人」であるヘルツェンバインに泣かされていたが、代表ではこのファインプレーに救われたのだ。

そして43分、ミュラーが体を反転させて振り向きざまに追加点を挙げた。

これはライナー・ボンホフからのクロスをトラップするところをミスったが、持ち前の反射神経でそれをカバーしたという、どんなに泥臭くても確実にゴールを決めるミュラーらしいものだった。

前半が終了すると、不利を悟ったクライフはフォクツやベッケンバウアーを非難し、味方にも大声を上げていた。さらには主審にも噛みつき、イエローカードを食らっていた。

開始早々のPKで狂ったのは西ドイツのゲームプランではなく、むしろオランダの方だったのだ。

逆に西ドイツ側にとっては一気に優勝への希望が見えてきたが、ベッケンバウアーは気を緩めないように一言。

「後半は初めの20分が大事だ。この時間帯に1点も取られなければ、我々の勝ちだ」

後半に入るとオランダは前掛かりになるが、結局このままスコアは動かず。西ドイツ、20年ぶり2度目のW杯優勝。

こうしてベッケンバウアーはこの年、クラブではバイエルンでCC優勝、代表ではW杯制覇と、選手として考えられる限り最高の栄誉に輝いたのだった。

……しかし、この年のバロンドールに選ばれたのは、

他でもないクライフだった。

これにはベッケンバウアーも

「私はこれ以上、何をすればいいのか……」と嘆く以外になかった。

本来なら、ポジション枠にとらわれず動く役割のリベロを確立しただけで、彼は十二分に時代の先駆者として不滅の評価を得ていただろう。

しかし、

同時期に時代を何十年も先取りしたトータルフットボールと、それを実現させるだけの実力とカリスマ性を併せ持つクライフとかち合ってしまったことが不運であった。

もしクライフがいなかったら、トータルフットボールの概念は「

なるほど完璧な作戦っスねーっ 不可能だという点に目をつぶればよぉ~~」で済まされていたのかもしれないが……

事実、現在西ドイツ大会の評価は

「決勝で西ドイツに敗れたものの、真の主役はオランダだった」で定着している。

遊戯王風に言うなら、「ベッケンバウアーは勝利をもたらす。しかし、クライフがもたらすのは勝利にあらず、可能性なり」といったところか。

もちろん、ポジションの概念を大きく変えた彼もまた時代の開拓者の一人であったことは、決して忘れてはならない。

監督時代~再び玉座へ

欧州選手権80を優勝した後の西ドイツは過渡期を迎えていた。

82年のW杯スペイン大会では準優勝したものの、一次リーグ最終戦でオーストリアと談合試合を行ってアルジェリアを敗退に追いやり、評判を大きく落としていた。

さらに欧州選手権84ではまさかのグループリーグ敗退。

当時はイタリアのセリエAが外国人枠拡大とテレビ放送の規制緩和による莫大な放映権収入により最盛期を迎え、それによってブンデスから優秀な選手が流出していたという背景があった。

DFBは最後の手段として、ベッケンバウアーに代表監督就任を要請した。

当の本人は当初監督業に興味がなく、決していい監督になれないと固辞し続けていたが、彼以上にカリスマ性のある者などいるはずがなかった。

84年7月14日、彼は引き受けることとなったが、監督の資格を持っていなかったため「チームシェフ」の肩書で働くことになった。86年のW杯メキシコ大会まで、もう時間がなかったのだ。

……こうして見ると、監督になった経緯はクライフと似ている部分があるが、なった理由は意外に消極的なものだったのである。

ベッケンバウアーはかつての代表と比べると、この代表が明らかに見劣りするのを感じていた。

当時ワールドクラスと言えるのはカール=ハインツ・ルンメニゲとルディ・フェラーくらい。

欧州選手権80で活躍し、屈指のファンタジスタだったベルント・シュスターは24歳の若さで代表から退いており、ベッケンバウアーは復帰を要請したが、結局折り合いがつかず。

ところが、蓋を開けてみると……

前評判の悪かったこのチームは類まれなる精神力で勝ち上がり、さらにはミシェル・プラティニのフランスを破って決勝進出。

決勝の相手は、全盛期を迎えた「神の子」こと

ディエゴ・マラドーナ率いるアルゼンチン。

西ドイツはマラドーナを抑え2点差を追いつくも、最後はマラドーナのスルーパスからのホルヘ・ブルチャガの独走ゴールに敗れたのだった……

だが、1失点目はローター・マテウスがマラドーナを倒した反則に対するFKからで、2失点目はマラドーナが自陣からブルチャガにつなぎ、そこからホルヘ・バルダーノが決めたもの。

つまり、

マラドーナのシュートを潰し切っても、パスまでは抑えられなかったのである。

さらに言えば、2点差を追いついた時には気の緩みが生じていた。ゲルマン魂らしからぬ話である。

ベッケンバウアー自身は

「私たちがW杯優勝を逃したのは幸運なことだったのかもしれない。仮に優勝していたとしたら、それはサッカーにとっての敗北を意味しただろう」と述べている。

当時のチームの状態を考えれば上々な出来だったかもしれないが、彼は決して満足してはいなかった。

この決勝戦の後、ベッケンバウアーは辞任するつもりだったが引き止められ、続投することになった。

90年W杯イタリア大会予選では苦戦続きで、予選2位でギリギリ通過したものの、本大会では安定感を発揮。

ユーゴスラビア戦を4-1、UAE戦を5-1で圧勝し、グループリーグ首位通過。

ベスト16の相手はオランダ。

欧州選手権88ではマルコ・ファン・バステン、ルート・フリット、フランク・ライカールトの「オランダトリオ」が席巻し優勝を果たしていたが、この大会では監督の選考で揉めていた。

さらにはファン・バステンが不調かつフリットも怪我上がり。グループリーグで苦戦し、イングランドとアイルランドとで勝ち点・得失点差で並んだためくじ引きとなり、まさかの3位通過。

試合は開始20分ほどで、趨勢を決定づける事件が起こった。

ドリブルで抜け出そうとしたフェラーにライカールトがスライディングタックルを放ち、これでライカールトにイエローカードが1枚。

このプレー後にフェラーがライカールトに詰め寄りながら話しかけたところで、今度はフェラーにイエローカードが1枚。

このまま二人ともおとなしくしてればよかったのだが、フェラーがオランダのGKハンス・ファン・ブロイケレンと接触し転倒。

倒れている所にライカールトが現れ、フェラーに何やら抗議する。フェラーもこれに応戦しながら立ち上がり、険悪な雰囲気になったところで両者退場処分に。

そして二人が退場する時、何とライカールトはフェラーにツバを吐きかけたのだった……!

結局オランダの攻守の要であったライカールトの退場が響き、西ドイツは2-1で勝利。

しかしこの後味の悪すぎる内容に、オランダとドイツの国境では暴動が発生する事態となった。

この激戦の後のベスト8・チェコスロバキア戦はマテウスのPKで1-0で勝利したものの……

ただでさえオランダ戦で消耗している上、相手側が一人退場で優位になっているにもかかわらず、炎天下の中を走り回って体力を無駄遣いする選手たち。

この理性を欠いた戦いぶりは、皇帝の逆鱗に触れることとなった。

準決勝進出を決め、ロッカールームは喜びに沸いていたが、ベッケンバウアーが入ってきた途端、場の空気は一瞬で凍りついた───!

お前たちは最低だ、それでもプロか!

暑い中走り回って、こんなバカなプレーで優勝できると思っているのか!

……死力を尽くして勝利をつかんだ選手側からしたら理不尽すぎる話である。

この怒り狂い方はすさまじく、本人すらあれほど怒ることができるのかとショックを受けるほどだったという。

もっとも、西ドイツ大会の時に選手たちが缶詰め状態だったことを正すためか、普段は喫煙や多少の夜遊びも許されるなど、むしろかなり自由なチームだった。

その分サッカーに関しては厳格だったわけで、優れたバランス感覚を持っていたのである。

またその後、対戦相手が決まるイングランド対カメルーン戦を観戦し、カメルーン側に声援を送る選手たちに一言。

「お前たちは本当にカメルーンとやりたいのかね?相手にツキがあって、こちらが調子を落として負けたら赤っ恥だ。イングランドなら勝手知ったる相手だし、負けても誰も驚かないだろう」

確かにカメルーンは歴史と実績ではイングランドに及ばないが、この大会で台風の目となったチームであり、予測のつかない相手と対戦することを警戒していたのだ。

もっとも、イングランドが勝ち上がったことによりその心配は杞憂に終わったわけだが。

そのイングランド戦は1-1のままPK戦にもつれ込み4-3で制した。西ドイツ、3大会連続の決勝進出。

決勝の相手は、再びマラドーナ率いるアルゼンチン。

しかし4年前とすっかり立場は逆転しており、マラドーナはもはや90分走れるだけの力はなくなっていた。

さらにアルゼンチン側は主力が4人も出場停止なのに加え、準決勝で開催国イタリアを破ったことで不興を買い、イタリア人たちは西ドイツ側を応援しだすという追い風まで吹いていた。

選手たちがグラウンドに出る時、ベッケンバウアーはこんな言葉を投げかけた。

「控室から一歩足を踏み出したら、あとは心から楽しんでサッカーをしよう!」

試合はひたすら守備的なアルゼンチンに対し西ドイツは主導権を握り、85分、ついにアンドレス・ブレーメがPKを決め、西ドイツは4年前の雪辱を果たした。

西ドイツ、3度目の優勝。ベッケンバウアーはブラジルのマリオ・ザガロ以来二人目の選手・監督としてのW杯優勝を果たしたのだった。

そして同年10月3日に東西ドイツが統一されたため、西ドイツとしては最後のW杯優勝となった。

決勝戦について、ベッケンバウアーはこのように振り返っている。

「彼らが我々の保持するタイトルを手に入れたいのなら、我々の胸から心臓をつかみ出すつもりでかからねばならないだろう」

試合前のマラドーナのコメントである。

しかしながら、彼らが口にしていたサッカーへの情熱は、スタジアムで見ることはできなかった。

かつてあれほどまでにサッカーを放棄し、試合を破壊することばかりにかまけ、都合のいい偶然や相手のミスに期待するばかりのチームが、W杯の優勝に近づいたことはなかっただろう。

全く残念なことである。世界中でテレビを見ている18億人の人々は、もっとましな試合を見たいと思っただろう。

サッカー自体にとってもまた、これは残念なことであった。そしてもちろん、このW杯を素晴らしい祭典にしてくれたホスト国のイタリアにとっても。

(中略)私たちとしては、決勝戦を素晴らしい試合にすることで、彼らの労をねぎらいたかった。

しかし試合は、そこそこ緊張感はあったものの、見所の少ない試合になってしまった。

できればPKの1点で試合が決まるということは避けたかったというのが本音である。

同時に彼は、サッカーから“解放”される感覚を覚えていた。

それは後戻りできない別れだった。

私の中にはもはや、燃え上がる炎が、情熱がなくなっていた。

しかし、自分に嘘をつくことはできない。私はまだサッカーを愛している。

けれどもそれは、もはや私の人生そのものではなくなってしまったのだ。

私はもう、人生の30年を捧げてきたこの競技の、ただの観客にすぎない。

サッカーに捧げた私の人生は、まさにサッカーそのもののようだった。

それは素早く、緊張に満ちていて、美しく、困難だった。

元々代表監督を引き受けるには荷が重すぎると考えていたベッケンバウアー。

この優勝により、彼はようやく重荷を下ろすことができたのである。

その他のエピソード

獲得したタイトルの数々や圧倒的なリーダーシップに加えて、端正で姿勢正しく、気品に満ちた姿から「皇帝」と呼ばれるベッケンバウアー。

その呼び名の起源は、ある地元の雑誌が19世紀バイエルン王国の国王ルートヴィヒ2世に似ていると書いたことから始まったらしい。

ルートヴィヒ2世は美貌の持ち主だったが、中世世界への憧れから国を傾けるほどの浪費と奇行に走ったことで監禁され、謎の死を遂げた人物。

最初の内は、そういう皮肉も含まれていたようだ。

「皇帝」の呼び名が定着するきっかけとなったのは、バイエルンが親善試合でオーストリアのウィーンに遠征した時のこと。

ベッケンバウアーはレセプション会場にあったオーストリア=ハンガリー帝国のフランツ=ヨーゼフ皇帝の胸像の前で写真を撮っていた。

この写真がメディアに出回ったことにより、「皇帝」と呼ばれるようになった。

また、ドイツ国歌の原曲はハイドンの「神よ、皇帝フランツを守り給え」……

色々な意味で彼にぴったりの呼び名だったのである。

18歳で長男トーマスが生まれ未婚の父となったベッケンバウアー。

その後更生したものの、艶福家なのは相変わらずで、3度の結婚歴がある。

最初の妻となったブリギッテとの間に次男ミヒャエルと三男シュテファンが生まれた。

さらに2番目の妻シビルと再婚したにもかかわらず、後に最後の妻となるハイジとの間に四男のヨエル、長女フランチェスカを設けている。

特にハイジは

21歳年下の女性で、四男と長女が生まれたのはそれぞれ

55歳、58歳の時である。

もうどこからツッコんでいいかわからないが、彼は

「神はどんな子でも喜んでくださる」とコメント。流石です……

まあ、サッカー界にはその方面では上には上がいるわけだし

元々FWをやっていただけにオールラウンダーな彼であるが、実際に他のスポーツでも優秀だった。

ハンドボールではバイエルン州選抜に選ばれるほどで、ドイツで企画されたスポーツマン十種競技では準優勝している。

この競技の内容は60m走、ハイジャンプ、自転車、競歩、スキーダッシュ、400m走、シュートのスピードコンテスト、重量挙げ、アイスシュトック、丸太切り。

ベッケンバウアーは生まれて初めてスキー板を履いたにもかかわらずスキーダッシュで優勝しており、最後の丸太切りでノコギリの歯を詰まらさなければ優勝だった。

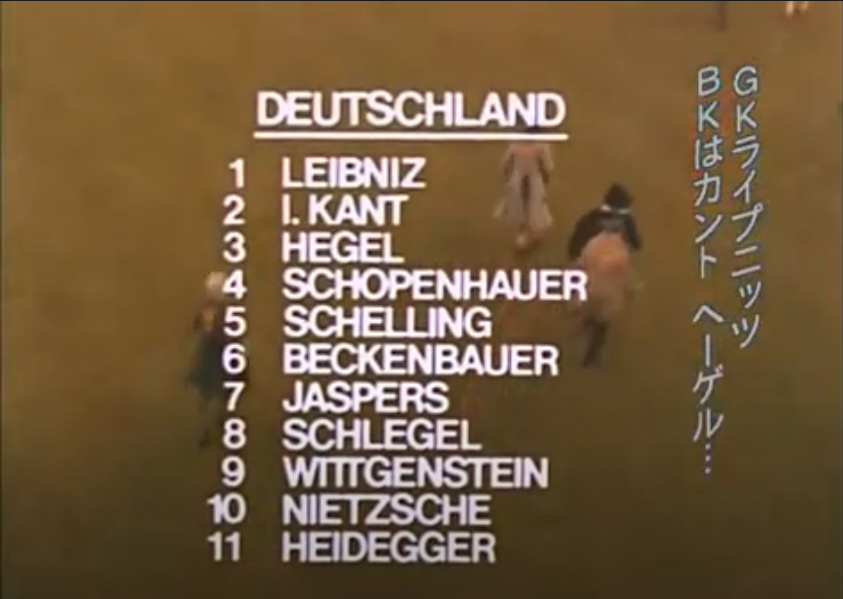

『

空飛ぶモンティ・パイソン』ドイツ版の第2作の一部として放送されたスケッチ。

72年のミュンヘン五輪。「世界の哲学」の決勝戦はドイツ対ギリシャ。

チームの仲の悪さで注目の的のドイツ側のメンバーはライプニッツ、カント、ヘーゲル、ショーペンハウアー、ウィトゲンシュタイン、ニーチェ、ハイデガーなど錚々たるメンバー。

……なのだがその中に、

なぜか本職サッカー選手のベッケンバウアーが紛れ込んでいる。

これには実況からも「ベッケンバウアーには驚きました」と言われている。

名前が哲学者っぽいから選んだのだろうか

画像出典(25/5/2閲覧):『空飛ぶモンティ・パイソン』1972年12月18日放送分

画像出典(25/5/2閲覧):『空飛ぶモンティ・パイソン』1972年12月18日放送分

肝心の試合内容は、両者譲らず全員が議論と思索にふけり、ボールにすら触れない。これにはさすがのベッケンバウアーも困惑気味。

後半に入ってもスコアレスのままだが、主審の孔子にニーチェが「論語に自由意志がない」と抗議し累積3枚目のイエローカードを出される。

ドイツ側はその後もウィトゲンシュタインをマルクスと交代させたが、試合は動かない。

すると後半終了間際、ギリシャのアルキメデスが「Eureka!」と叫ぶと、ギリシャ側は見事なパスワークを披露。

主将ソクラテスのヘディングが決まり、ギリシャが優勝。ドイツを舞台にしておいてこの扱いである

これにヘーゲルは「現実とは非自然主義的倫理の先天的付属物に過ぎない」、カントは「定言命法の観点からゴールは想像上のものに過ぎない」、マルクスはオフサイドを主張するが覆らず。

なお、ギリシャのゴールは当時のルールだと本当にオフサイドである。

ちなみに晩年のハイデガーはベッケンバウアーの大ファンで、知人の劇場監督に「なぜ芝居を見に来ないのか」と問われて「私は俳優ではなくて英雄や神を見たいんだ」と答えた。

実際、ハイデガーはサッカーでレフトウイングとして活躍したこともある。

ベッケンバウアー自身も哲学をたしなんでいたとのことで、現実に哲学者サッカーがあったら抜擢されていたのかもしれない。

75年の初頭、バイエルンは日本に遠征を行っていた。

そこでベッケンバウアーは、国立競技場からホテルへ戻る際、サインを求める熱心なファンに囲まれているうちに結婚指輪をなくしてしまう。

「見つかりっこないさ……どうせあの人ごみの中で踏みつぶされたり、売り飛ばされたに違いない……」

欧州なら見つからないまま終わっていた可能性が高かったかもしれないが、日本では全く別だった。

何と、日本サッカー協会の役員が新聞社にそのことを伝え、大々的に報じられることに。

そして翌日、無事に指輪が発見され彼の元に戻ってきたのだった。

感激したベッケンバウアーはお礼がしたいと言ったが、役員はこう語った。

「誰が見つけたか、ということはどうでもいいじゃないですか。新聞で事件を知ったりした日本人たちは、みんなあなたの指輪を見つけようと努力したんですよ」

それでもベッケンバウアーはどうしてもお礼がしたかったとのことで、4年後に再び来日した時は、発見者の倉田明男さんと連絡を取っている。倉田さん曰く、

「言葉をかけられ握手を求められました。気持ちが込もっていて感激しました。強いうえに本物の紳士、まさに皇帝でした」

このように、日本で熱烈な歓待や親切な対応を受けたことで彼は、「バイエルンは世界各国でサッカー外交を続けているが、日本への遠征は一番成功した例」と評したのだった。

同時に彼は、日本人の礼儀正しさがサッカーにおいて命取りにもなりうることを警告している。

02年のW杯日韓大会の時も、

「魚でも肉でもない選手が多すぎる」、つまり中途半端な選手が多いことを指摘していた。

しかしそれから

20年後、

まさかドイツが日本に恩返しされるとは夢にも思っていなかっただろう……

監督業から退いた後は、91年11月に古巣のバイエルンの副会長に就任、94年には同クラブの会長に就任したベッケンバウアー。

さらにその後はドイツサッカー連盟副会長に就任。

06年のW杯誘致においては、FIFAのゼップ・ブラッター会長は「06年はアフリカ開催が望ましい」と言い、南アフリカ開催がほぼほぼ決まっていたのだが……

ベッケンバウアーは絶大なるネームバリューを生かしてロビー活動を行い、各国の支持を取り付けると決選投票でひっくり返してしまった。

まさに皇帝のご威光ここにありという感じである。

さらにW杯開催においてドイツ国内のスタジアムを一新。高騰していたチケットや宿泊代も抑えられるよう計らい、鉄道会社の協力を取りつけ観戦客が安くドイツ中を旅行できるようにした。

結果、

W杯ドイツ大会は大成功をおさめ、「夏のおとぎ話」として語り継がれている。

その最期~おとぎ話の終焉

サッカー界において数々の偉業を残したベッケンバウアーであったが、16年5月、彼は突如全ての公的活動からの引退を決意した。

残りの時間を家族とともに過ごすためだったが、その晩年はかなり不遇なものだったと伝えられている。

まず15年8月1日、一番サッカー好きで最も親密だった三男のシュテファンが脳腫瘍で46歳の若さで逝去。

最愛の我が子に先立たれたその悲しみは、計り知れないものがある。

その心労もあってか、彼の豪邸の周囲はどんよりとした空気が立ち込め、窓のカーテンは全てひかれ庭は荒れ放題になっていた。

追い打ちをかけるように同年10月、ドイツW杯招致において多額の贈賄工作が行われたことが露見。

開催地選考をめぐって、ドイツ側からFIFAに対して670万ユーロが送金され、投票権のあるFIFA理事を買収した疑惑が持ち上がったのである。

また、それとは別に600万スイスフランが、ベッケンバウアーと彼のコンサルタントの一人が管理する口座からカタールに支払われていることが明らかに。

これら横領、背任、マネーロンダリングの疑いにより、スイス司法当局によって自宅の家宅捜索も行われ起訴された彼は、一気にその評判を地に落とすことになった。

バイエルンでは彼の話題はタブーとなり、その名が口から発せられるや否や即座に叩き出されるほどだったという。

なお、コロナ禍や彼の健康問題によってこの事件はうやむやとなり、20年に時効を迎えている。

そして24年1月7日、ザルツブルグで家族に見守られながら死去。享年78歳。

同月19日にはバイエルンで追悼式典が行われ、約3万人が参加。FIFAやショルツ首相が花輪をたむけた。

シュタインマイヤー大統領は、「私たちみんなにとって幸運の象徴だった。偉大なドイツ人に別れを告げます」と弔辞を述べた。

そして同年12月8日、バイエルンで彼の背番号5は

永久欠番と定められた。

以下はバイエルン関係者と、彼とかかわりの深かった日本人からのお悔やみのコメントである。

ウリ・ヘーネス(元チームメイト、名誉会長)

フランツ・ベッケンバウアーは、FCバイエルンが持つ最も偉大な人物である。

選手として、監督として、会長として、人間として、忘れがたき存在だ。彼の右に出る者はいない。

人々は、フランツ・ベッケンバウアーがいた時代にサッカーを見たと言うことができる。

彼は私にとって友人であり、唯一無二の仲間であり、私たちみんなへの贈り物だった。

親愛なるフランツよ、安らかに眠れ。

カール=ハインツ・ルンメニゲ(元チームメイト、元CEO)

深いショックを受けている。フランツ・ベッケンバウアーはドイツサッカーの歴史を塗り替え、偉大な足跡を残した。

彼はFCバイエルンでのキャプテンであり、代表チームでの監督であり、バイエルンでの会長でもあった。

そして、どの役職においても、彼は成功を収めただけでなく、類まれな存在だった。

彼はあらゆる人々に対し深い敬意をもって感銘を与えた。なぜなら、フランツの目には誰もが平等だったからだ。

ドイツサッカー界はその歴史において最も偉大な人物を失った。

私たちは彼がいなくなることを何よりも寂しく思うだろう。今までありがとう、親愛なるフランツ。

ヘルベルト・ハイナー会長

親愛なるフランツへ。あなたは選手、コーチ、会長、仲間としてこのクラブを現在の姿に成長させてくれた。

FCバイエルンに今もなお影響を与え続けるカリスマ性をもたらしたのだ。

フランツ・ベッケンバウアーはアンタッチャブルな存在のままであり、永遠に私たちにとっての皇帝だ。

フランツなしでは我々のクラブやその歴史は考えられるものではない。5番は特別なレガシーにふさわしい。

川淵三郎(Jリーグ初代チェアマン、第10代日本サッカー協会会長)

サー・ボビー・チャールトン氏に続き、偉大なる名選手が亡くなったのは寂しい限りだ。

「カイザー(皇帝)」のニックネームが示す通り、いつも紳士的で優しかった。

印象に残っているのは、2002年のW杯の招致活動をしていた1995年、ヨーロッパの動きを探るためにFIFAやクラマーさんら伝手を頼ってベッケンバウアー氏との面会の機会を得た。

その席で韓国との共催を仄めかされショックを受けたのだが、次にイングランドサッカー協会の会長にも同様のことを言われ、それで初めて共催もあり得ると思った。

次に思い出深いのが、2006年のFIFAワールドカップで渡独し彼とゴルフをご一緒したとき。

彼も結構な腕前だったが、前半に僕がパーで回って彼を驚かせた。後半は猛暑の影響でスコアも体調もボロボロ。

ホテルに戻ってベッケンバウアー夫妻と食事をすることになったのだが、熱中症のような状態でシャンパンを飲み、目の前が真っ暗に。

招待された手前、席を外すわけにはいかないと思い、耐えに耐えて食事をした思い出がある。

西ドイツが優勝した1974年のワールドカップも現地で見ている。あれほどのスターとお付き合いできたことは、今思えば夢のようだ。ベッケンバウアーさん、安らかにお眠りください。

釜本邦茂(68年メキシコ五輪得点王)

初めて対戦した時の印象は強烈だった。

1975年の年明け早々、前年の西ドイツW杯を制したメンバーを中心に固め、世界最強と言われたバイエルン・ミュンヘンを国立競技場に迎えた。

彼は難しいことをいとも簡単にやってのける。その技術の正確性、戦術眼。どれも素晴らしい上に、そのプレーはエレガントだった。

その後、個人的に交流があり、次のドイツワールドカップ(2006年)ではブラジルのペレと3人で並んで観戦したのも思い出だ。

彼の50歳の誕生日には夫婦で招待を受けて、楽しく過ごした。あの時もらった腕時計が形見になってしまった。ペレ氏も亡くなり、寂しくなりました。

───たとえその評判が一度地に落ちたとしても、それまで積み重ねた功績は決して色褪せるものではないのだ。

これもまた、皇帝の威光なのである……

- キャプ翼のシュナイダーはベッケンバウアーとルンメニゲがモデル。その頃現役だった川淵氏が後にJリーグを創設する際、参考にしたのがブンデスリーガ。現在、税リーグと揶揄されているが、あれだけスポンサーを蔑ろにするプロリーグも珍しい。ベッケンバウアーに聞いてみたいモノである。 -- 名無しさん (2025-04-28 05:02:57)

- 気合の入った記事でした。じっくりと読ませていただきました。作成者さんお疲れ様です -- 名無しさん (2025-04-28 16:08:15)

- キャプ翼のシュナイダーの「勝った者が強いんだ!」のモデルでもありますね。いつもながらサッカー記事の方の熱量は素晴らしい…いいもの読ませてもらいました -- 名無しさん (2025-04-28 16:13:06)

- 読んでるとキャプテン翼のドイツはDFが微妙だからシュナイダーがDFにコンバートするプランもあったのかなと思ってしまう -- 名無しさん (2025-04-28 20:15:49)

- バイエルンミュンヘンにとっては最高クラスのレジェンドなのに晩年はタブー扱いされてるとは知らなかった -- 名無しさん (2025-04-28 21:36:07)

- サッカーだと完全無欠の皇帝なのに、人間としての私生活は何とも上手くいかなかったのは切ないなぁ -- 名無しさん (2025-04-28 22:02:24)

- 大沢あかねってあの一発ギャグのことか。よく覚えてるなそんなのw -- 名無しさん (2025-04-28 22:27:30)

- 作成者さんの愛がガチすぎて、特定の世代がよく発する「別件バウアー」っていう親父ギャグに関する記述を差し挟めない -- 名無しさん (2025-04-29 12:27:06)

- 西武の渡部健人の通称が「ベッケン」だからあのサイ・ヤング賞投手と組み合わせるとこの皇帝の名になる。 -- 名無しさん (2025-04-29 21:28:38)

- この人の記事があったことに驚き -- 名無しさん (2025-07-12 22:28:39)

- 項目ラストで登場した釜本氏も亡くなってしまった…RIP -- 名無しさん (2025-08-10 23:13:45)

最終更新:2025年08月10日 23:13