登録日:2020/04/22 Wed 18:02:29

更新日:2025/09/02 Tue 18:06:15

所要時間:約 15 分で読めます

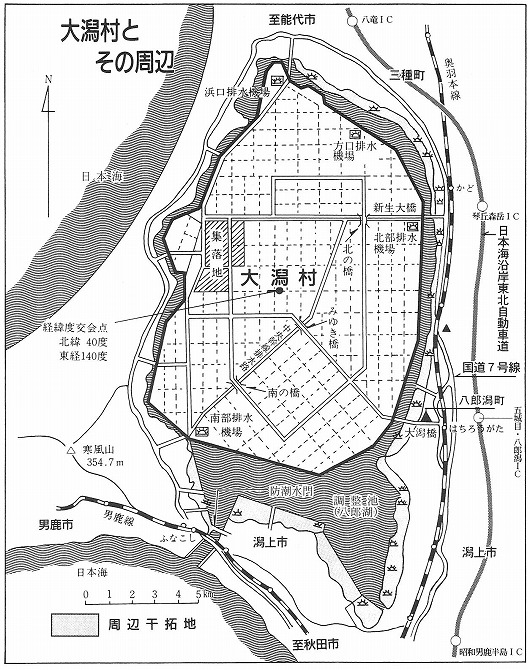

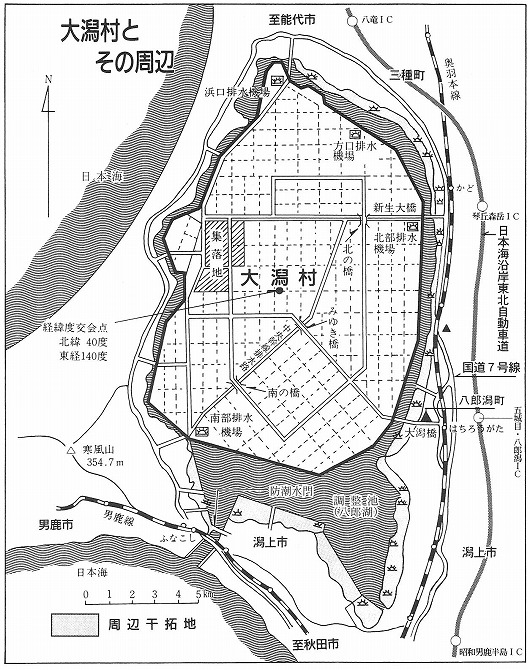

大潟村とは

秋田県日本海側に存在する地方自治体である。

面積は約170平方km、人口は約3000人(2020年現在)

村の花:

サルビア 村の木:

黒松 村の鳥:

白鳥

来歴がちょっとばかり変わっている以外はどこにでもありそうな田舎の村である。

この村、70年ほど前にはこの世に存在しなかった。名前も、村民も、

土地もなかった

。

まずはその

土地の

生まれた歴史から語っていくことにしよう。

※このページの画像出典は別記なければ大潟村公式HP https://www.ogata.or.jp 内の「大潟村について」からです。2020/4/22時点

「ここはこれから創造される村、これから開拓される土地です」

ゲームのようなセリフから始まったがこれはとある人物がある式典で実際に述べた言葉である。

かつてこの地には八郎潟と呼ばれた湖が

あった

。

面積220平方kmの日本で2番目に広い湖

だった

。

広い湖だが湖底は浅く平坦だったのでここを干拓すれば土地を利用できるんじゃね?と考えた者は多く

江戸時代から色んな人が小規模な干拓を試みていたらしい。

明治大正の頃から「八郎潟干拓しようぜ計画」が提案されては頓挫したり提案されては

太平洋戦争で中断したりしたが、

「

戦後の復興のためには食糧だ!二度と国民を飢えさせるな!特に米だ米!」

という食糧増産の命を受けて1955年前後に八郎潟干拓事業事業がスタートした。

現代日本人の感覚では「日本の食糧自給率は低いが米は確保できている」と思うだろうが

それは先人の努力の結果であり、かつては米も自給できなかったのだ。

太平洋戦争中の食料不足は有名だったが戦争という外部要因

は

1950年代になくなったにも関わらず食料不足はすぐに改善しなかった。

例を挙げると当時は国民1人当たり年間150kgの米を食べていたが当時の人口は約8000万人(つまり1200万トンの米が必要)

だが当時の米の総生産量は900万トンだったので3/4しか賄えていなかった。

かつての日本人は米が主食だったにもかかわらずその米を国民が食う分を確保できずに輸入していたのである。

農家が自分で生産した米を外国に売った金で安くて質も微妙な海外の米か押し麦を食うことも珍しくなかった。

そんな時代背景を考えれば米の生産基盤を強化するために湖一つ潰してでも農地を確保したり

農業の技術や手法を根底から改革した新たな農村を作り出そうとした動機は理解できるだろう。

そのため当時の干拓技術の権威であるオランダのピーター・フィリップス・ヤンセン教授を招き

彼の熱心な指導と協力の元で八郎潟の干拓を進めた。

ちなみに埋め立てと干拓の違いを簡単に説明すると、埋め立ては海に土砂などを入れて文字通り

埋める

こと

干拓は土地にしたい水域の周囲だけを埋めて「堤防で囲んだ」後で

その内部の水を排出する

ことである。

八郎潟干拓は日本でも屈指の一大事業であり語れるネタは山ほどあるがここでは略して次に進む。

「私は今日、人口ゼロの村の村長になりました」

干拓が成功して土地ができたがそれで終わりではない。その上に田畑を作り、農業をやらねばならんのだ。

そのためには新しい土地の行政区画を定めることになる。

東京でいえば昔は

東京駅のある八重

洲

とか豊

洲

のあったところまで東京湾だったが

埋め立てて土地に変えてそのまま

東京都に組み込んだ。

だが八郎潟干拓地は周辺の地方自治体に併合するにはデカすぎる、ましてやそこで国家の一大農業プロジェクトを行うので

隣の市町村が拡張して組み入れるという形ではなくそこに新たな村を作る必要があった。

そして地方自治法では市町村を統廃合したり、新しい日本の領土を既存の市町村に組み込むことができるが

存在しなかった土地に新たな自治体を作るという事態を想定していなかった。

そのため専用の特別法を設置して行った。具体的には

村長は選挙ではなく秋田県知事が議会の同意を得て県職員の中から選ぶ

(民意を得た選挙の結果ではないので正確には

村長職務執行者

と呼ぶ)

通常なら村議会で決めることについては県が決め、重要な案件は県議会を通す

その他公共の職務は秋田県が直接行い、村民は税金を県に払う

…となんだか秋田県の直轄地区みたいな扱いだが、もちろん暫定的なものであり

猶予期間を経て村として完成した際に通常の地方自治体制度へ移行した。

初代の村長職務執行者は嶋貫隆之助氏で、彼はそのまま12年官選村長を務め、初の村長選挙でもそのまま民選村長を2年務めた。

嶋貫村長は20世紀の先進国としては唯一、

村長なのに村民の資格がない秋田市民

で選挙権も秋田にある人物だった。

項目文頭のセリフは嶋貫村長が村の宣伝のためテレビに出演したときのつかみネタの発言である。

実際は開村した時点でゼロではなく人口は6世帯16名だったがそれでも日本最小の村には間違いない。

そしてそれを6年で200倍にした

超辣腕の村長

である。

村の名前は八郎潟村にしたかったが、お隣の八郎潟町が先に名付けていたので公募することにした。

そして八郎潟は一部地域で大潟とも呼ばれていたり、日本で一番大きかった潟だったことなどから「

大潟村

」に決定した。

「未来の百姓どもよ来たれ大潟村へ!」

土地はできた。行政機構としての村もできた。次に必要なのは村民だ。

特にそこでしっかり農業をしつつ産んで増えて地に満ちる人が望ましい。

国としては全国の規範となる最新の農村のモデルを作ることが最終目標であり、ここまではその足場作りだった。

政府は大潟村への入植者を全国に向けて募集した。

1961年当時、まだまだ戦後の名残で仕事がなくて苦しむ者は多かった。

そして農家でも満足できる農地が得られなかったり、

農地があったとしても農家の3男4男は長男に使われるだけで自分専用の農地なんて夢のまた夢だった。

そこに現れたのが大潟村入植の話である。

「

新たな村で新たな農業をしませんか?」

「

未経験者も歓迎!最高のスタッフが最新式の農業を指導します」

「

当時の農家の平均の4倍以上の

10ヘクタールの農地

をタダであげます。ついでに

家一軒

あげます」

「

当時最高級品である

大型トラクターや機械化農機具

も国が大量発注して安く買えたので貸与してそのまま譲渡します」

「

田舎の農村の閉鎖的な雰囲気やしきたりにうんざりしてませんか?大潟村には若い君たちしかいない!君たちが村を作っていくのだ!」

正直なところ嘘は言っていない。

そしてこんな好条件の募集は今後はもう無いだろう。この通りにうまくいったかは

今後のお楽しみ

。

北は

北海道から南は九州まで、全国から入植希望者が殺到し、第一次入植者の倍率は10倍を越えた。

入植者は書類審査、筆記と面接で選ばれた上に下記の条件に合致する必要があった。

大潟村という新たな村を作り農業で発展する目的を理解してそれに参加と協力ができる人

農業未経験でも良いが健康で体力があり20〜40歳までの若い人(農業経験者は多少緩和する)

先に農業から経営までを学んでもらうために

訓練所で1年間シゴく

からそれに参加できる人

妻帯して夫婦揃って入植できる人

ただの百姓さ興味はねぇ、村さ定着する人、子っこ作る人、

村民

の礎さなりてぇ人はおらのどころさ来い。以上!

まあ趣旨としては理解できる。未経験者でもやれるように一年訓練するってのも親切だし必要だ。

このくらいの条件だったらまあ妥当なところかな…と

おっと、もう一つ条件があったんだった。

最初の訓練期間1年とその後の農耕で米が取れるまでの計2年、その間の

生活費を自弁できる貯金

がある人

令和の現在も不景気とか言われてるが昭和中期とは話が違う。

あの時代に2年食べていける貯金がある若者がどれだけいるのか、いたとして

そんな奴がこんな話に乗ってくるのか

。

とはいうもののそれを踏まえても入植者に提示された条件は魅力的であり

悩んだ末に親族から金を借りたり元から持ってた土地を売って入植を試みた人がたくさんいた。

なお入植者には大潟村の農地10ヘクタール提供というのは事実で、実際かなり大盤振る舞いなのだが

その時点で他地域の農地を持っていて手放さなかった場合は

国が没収する

というとんでもない追加ルールがあった。

こうして入植者たちは退路を断って大潟村に移住する選択をしたのだった。

読んだ皆さんも察したと思うが、政府の側も

逃げ場がない方がしっかり働くだろう

と織り込んでいるのだ。

とはいうものの別に騙すつもりではない。前述の入植者への待遇はすべて実際に提供していた。

待遇については。

雪を処理しやすい「三角屋根」が特徴の入植者住居。建物は小さいが水洗便所などの当時最新鋭の設備があった。

雪を処理しやすい「三角屋根」が特徴の入植者住居。建物は小さいが水洗便所などの当時最新鋭の設備があった。

「クヂがら糞っこ垂らす前ど後さSirを付けれ!」

昭和40年に第一次入植者の入植訓練が開始された。

「ここはこれから創造される村、これから開拓される土地です、皆さんの…」という村長職務執行者の訓示のもと

全国から集まった入植訓練生たちの一年の訓練生活のスタートである。

ここで説明しておくが、この時点での訓練生は確かに農業未経験者もいたが

新たな大地で農業したい経験者が多く、未経験者でもこの計画に参加する際に下調べをしていた。

だがこの時点では機械化された農機具自体が珍しく、田に苗を植えるのに手を使わずに済む田植え機というのもない。

トラクターやコンバインもまだまだ普及しておらず経験者でも操れた人は少なかった。

従来の日本の農業は田畑の近くに家を構えてクワを担いで牛馬を連れてチマチマやってた時代で

それをアメリカ式の「住居は特定のエリアに密集、郊外の広い農地でガンガン機械を使って効率よく農業しちゃえ方式」を実験するのが大潟村である。

夫婦2人だけで10ヘクタールの広い田んぼをやっていくには機械を使いこなすしかなかった。

訓練所での最初の訓練は当時の学生がほとんど持っていなかった「大型特殊免許の取得」から始まり

結局教える側も含めて手探りの初体験だらけの教育となったのである。

訓練所での生活や訓練はこれ以外にもさまざまな問題が発生し教官も学生も四苦八苦しながらこなしていった。

まだ戦後の気風が残っており、訓練所の生活やカリキュラムも

軍隊式の厳しいもの

だったが

勉強や訓練やレポートは厳しかったもののそれなりに和気あいあいだったらしく

就寝前に売店で買った酒で学生たちと教官が楽しく宴会し、本来その辺を指導する側の教官が

翌朝は二日酔いで朝礼と

ラジオ体操を行い学生が冷やかすこともあったという。

教官も学生たちも

これから一生を同じ村で過ごす

仲間だしね。

1年後、第一次入植者が訓練を終えて大潟村での生活がスタートした。

卒業した入植者たちの記念パレード。みんな発行されたばかりの免許を胸に巻いてトラクターに乗ったらしい。

卒業した入植者たちの記念パレード。みんな発行されたばかりの免許を胸に巻いてトラクターに乗ったらしい。

国が全面的に計画した農村モデル計画、それに挑むのは曲がりなりにも高倍率の試練を乗り越えて訓練を積んだ者たち。

ヘドロと貝殻だらけの大地で彼らを待ち受ける運命はいかに?

「米売りし 代金すらも見ぬ 借金を 返すがための 農は寂し気」by とある第4次入植者

農業も村の運営もすべてが初めて尽くしで苦労しながらもなんとか進めていった大潟村が壁にぶち当たる。

減反政策である

。

当時の日本には食糧管理法という法律があった。

ざっくりいうと米の備蓄を安定させるために農家のお米はすべて政府が買い上げて流通網に卸す、

確実に買い取ってくれる代わりに農家が無断でお客に米を売る(ヤミ米)のはそれ自体が取り締まり対象になる上に

ヤミ米になる懸念があれば余分なお米を作れないように

耕作自体を潰す

ことも行っていた。

食管法自体は戦後の食糧不足の時期に必要ではあったのだが、時代の変化で米の生産が安定してくると

政府が買い上げて備蓄する以上の米が余ってくるようになった。

そのため農家に米の生産を抑えさせる減反政策を強化する必要があった。

よりによって大潟村の入植が始まったあたりで

。

この減反政策によって苦渋を飲んだ農家は大潟村に限らず日本中にいた。

農耕自体にコストがかかっているのに作物を作るな売るなと言われたら詰み確定である。

ヤミ米を作っていたという理由で役人が田畑を潰して回り、借金を返せず首を括った農家の遺族にさらに役人が減反を迫っていたなどの

今の時代では考えられないような話があったのだが、今回の大潟村入植者にとっても寝耳に水だった。

前述の入植の条件にあった通り「

全財産をはたいて退路を断って

」大潟村に来た入植者たちにとって

入植してやっと軌道に乗ったところで米を作るな売るなというのは酷い話である。

実のところ大潟村は国主導の大プロジェクトなので減反に従う分には補助金とかの

飴

もあったのだが

それでも不満が出た上に、減反政策の影響で6次以降の入植者募集計画が止まってしまった。

つまりは村民となる入植者の数が当初の計画よりも減るということで

1人あたりの村民が将来背負うことになる負担も激増することを意味する。

大潟村に嵐が吹き荒れるのだった。

「新生の大地」

それから映画が二本くらい作れそうなドラマや悲劇を経てどうにかこうにか落ち着いた。

村民たちは国とやりあったり米以外の作物を転作したりと苦心の末に現在の結果になっている。

国が主導で進めた八郎潟干拓事業と新型農村モデル・大潟村計画は成功だったのか?と聞かれれば

当初の計画通りに進まず頓挫した、という意味では失敗である。

ただ何もかもが新規の事業でこの程度のトラブルは仕方ないと考えるならそれなりの結果は出ている。

ここで安易に結論できるようなものではないが、少なくとも他の限界集落のような「もう死が確定してる村」ではなく

農村としても観光事業でもそこそこ成り立っている。

苦労して開拓事業に携わった人々や入植者たちが報われたのかどうかは今後の大潟村を見守って判断していきたい。

新しい土地を生み出す干拓事業は民族の未来につながる。

だからいくら金がかかろうと採算が取れなかろうと国家がやるべきことだ。

だがそれで民族の未来が購えるものではない。

民族の未来はそこに生きる民族自らが開いていくべきものだ

。

ピーター・フィリップス・ヤンセン教授 インタビューにて

大潟村についてその他あれこれ

◆この項目では農家の視点で書いているがそもそも八郎潟を干拓してる時点で地元の漁業者の生活基盤をわずかな補助金と引き換えに潰しており

大規模な環境破壊だったのではという意見もある。

八郎潟残存湖でも漁業は行なわれているが漁獲量は激減している上に

ブラックバスが定着して釣りや観光需要は出ているが漁業としては更にダメージを受けている。

とはいえ大規模な改造をされた土地だが様々な野生動物を確認しており

大繁殖した

ネズミ駆除のためにイタチを放ったり

大量の刈った草や生える雑草が用水路を詰まらすのを防ぐためにソウギョを大量に放流した。

画像出典:大潟村発行「大潟村史」2014/10/1

画像出典:大潟村発行「大潟村史」2014/10/1

現在と当時では外来種放流についての意識が違う上に大潟村での陸上生物は全てが移入種だし仕方ないね。

生態系や自然の様相に興味をそそられた学者やバードウォッチャーも着目している。

◆干拓された土地ということで大潟村のほぼ全域は

海面より3mくらい低く

て平坦。

「我々は常に頭上に日本海の海面があることを忘れるな」と村民に訓示してたりする。

そして緯度と経度が10度単位で交わっているのは日本では大潟村だけ。

◆大潟村はネット回線などのインフラサービスは大都会並に早く来ることがある。

東京で例えると江戸川・葛飾・足立区の合計より広い面積なのに、人が居住している専用区画は中心の10平方km程度であり、

その

狭い地域に回線を引くだけで村全体をカバーしたことになる

ため。

前述した通り人が住む区画を集約化して周辺の広い農地に大型トラクターで耕しに行くという外国のような農村を人工的に作ったのが功を奏し

ネット以外のインフラ整備も効率的に行えているので他の自治体よりは困っていない。

ネットと言えば1995年頃の日本は「インターネット=よくわからん

パソコンオタクがやるもの」で普及率が国民の10%くらいだったが

試験を通って農耕技術教育を受けた集団とその末裔である大潟村民はその手のものへの食いつきが良く

しかも前述の通り手軽な工事で村全体にネットインフラを引けたので1998年頃には

村民全員無料

のポルダーネットというプロバイダ兼回線を設営して

ネットとパソコンを駆使して農業や経営を行う農家が続出した。(現在はポルダーネットは民営化した1プロバイダとなっている。)

◆秋田県の伝承に「八郎太郎という龍が住み着いたことから八郎潟と名付けられた。

しかし浅くて落ち着かない上に田沢湖に辰子姫という雌の龍がいたのでそちらに通うようになった」というものがある。

潟の周りには八郎太郎を信仰している人々や祀る神社もあったし

「八郎太郎の帰る場所を

潰したら

八郎太郎と辰子姫に祟られないか?」

「いつまでも同棲みたいな関係にさせとくのもまずいよね」

ということで八郎潟干拓前に八郎太郎と辰子姫の

結婚式を執り行った

。

県知事や双方の自治体の長が仲人となり、八郎太郎を模した少年が婿入り装束を着て

八郎潟→田沢湖まで移動して式を挙げたそうな。

◆田舎の常として

コンビニの出店は遅かった。

と言っても大潟村の場合は「狭い地域に3000人の人口が集まってて周辺自治体とも大きな直線道路で繋がっている」という環境なのでコンビニ側は出店したかったのだが、

コンビニ設営には「車の通りの多い幹線道路か、人口密集地のどちらかに面した

私有地

」が必要で

大潟村は車がたくさん通る道路はあったが、その道路沿いには

官用地しかなかった

。

村の歴史からみても個人に私有地が与えられたのは居住区域の家々の土地と農地くらいしかなく

その居住区域にはすでに既存の店がニッチを占めていてわざわざコンビニ誘致する必要ある?という状況だったのでずっと検討はしていたがボツになっていた。

徐々に土地の整理が進み、幹線道路沿いに初のコンビニが立ったのは2017年である。

◆秋田空港が現在の位置に移転する前の1970年代に移転の候補地として大潟村も挙がっていた。

というか結構な有力候補だった。

前述の立地の関係上、騒音公害のフォローが必要な人の住む地域が1カ所に限られるし

航空機の離着陸には風が大敵だが風を遮るような山が一切無いため逆に風を予測しやすいという好適地で

「

空にボーイング、大地にコンバイン

」というかっこいいのか悪いのかわからんポスターも作られたが

地元村民はただでさえ国と揉めてる時に空港問題まで抱えてられんと反対運動が起こり立ち消えた。

この「晴れる日が多く、雲や雨が発生するとしてもしても予測がしやすい」という性質から

ソーラーカーやエコカー、スポーツイベントの会場に選ばれたりもする。

◆農業だけでなく観光立地もがんばんべと色々努力して試しに

温泉試掘も行ったところ

みごとに掘り当てて周辺からも客が来る温泉地として活用している。

海も近い、山も(高さは3.7mだが標高0mの大潟富士が)ある。温泉もあるよ。

ぜひともおいでませ大潟村へ。

追記・修正は霞ヶ浦水系と同じ面積の湖を干拓してからお願いします。

- 電波少年も真っ青な企画やな -- 名無しさん (2020-04-22 19:01:13)

- 悪法に失敗に試行錯誤に、戦後の多大な苦労の上で俺たちは生きているんだなって -- 名無しさん (2020-04-22 19:07:13)

- 建て主は農大の学生か何かかなあ -- 名無しさん (2020-04-22 22:02:40)

- ちょいちょい省略されている箇所にヤバさをプンプン感じさせてくれるな(wikiルール的に -- 名無しさん (2020-04-23 09:08:59)

- 良記事 -- 名無しさん (2020-04-23 16:26:00)

- 残しておきゃだいぶ大きい観光資源になってたと思う もったいない -- 名無しさん (2020-04-23 23:24:11)

- 大潟村にはパソコンはあるのか…なあ、島根よ -- 名無しさん (2020-04-24 00:28:26)

- 大潟村への愛がすごい -- 名無しさん (2020-04-24 12:08:39)

- 日本全体の農業の進歩の礎となったのは間違い無いけど負の遺産としての面もあるということか -- 名無しさん (2020-04-24 17:08:31)

- ↑4 干拓しなきゃちょっとでかい湖だし現状の「湖だった村」で売る方が観光にならんか -- 名無しさん (2020-04-24 18:55:42)

- 現代だとまず不可能な事業だろうな。これだけ広い湖ならラムサール条約で指定されそう。 -- 名無しさん (2020-04-24 19:06:56)

- 湖潰して作った村だぜくらいの知識はあったけど、こんなに面白い話だったとは…。ありがとう、建て主。 -- 名無しさん (2020-04-24 21:37:31)

- 嶋貫村長、FGOならキャスターで陣地EXだな -- 名無しさん (2020-04-27 20:15:53)

- 第4次入植者の歌だけでなんか壮絶な匂いが… -- 名無しさん (2020-04-27 23:24:56)

- なおヘドロや泥濘が下手な沼の比じゃ無いくらいズブズブだったので一旦トラクターとかの機械が嵌まるとまず脱出&救出不能、なので人だけ取り敢えず助けて機械は沈むに任せるという事が多かったそうな。そんな不運な機械らが開拓地の土中には沢山埋まってる -- 名無しさん (2024-07-29 22:09:58)

最終更新:2025年09月02日 18:06