目次

素数

- 素数

自分自身と1でしか割り切れない数。

今まで、数々の数学者たちが素数の謎を追求してきた。

しかし、素数とは実に不思議な数だ。

その存在を理解するのはとても無理難題であった。

こんかいはそんな素数の謎に迫る。

しかし、素数とは実に不思議な数だ。

その存在を理解するのはとても無理難題であった。

こんかいはそんな素数の謎に迫る。

存在の発見

素数とはいったいどのようにして発見されたのだろうか。

その発見には遠い昔までさかのぼる。

数を扱う最初の段階は、おそらく「数える」という行為から始まる。

例えば、物の個数を数えるという日常的な活動から、数字を使って物事を記録する方法が生まれた。

初期の文明(例えば古代エジプトやメソポタミア)では、数を記録するための記号やシステムが作られていった。

数の概念が確立されると、次に足し算や引き算が生まれた。

これは、物事を比較したり、合計を求めたり、逆に減らす必要が出てきたからだ。

足し算と引き算は、数の理解を深め、さまざまな計算に応用される基礎となった。

次に進んだのが掛け算と割り算である。

これは、物の集まりや分割の概念が重要になる中で自然に発展していった。

掛け算は、足し算の反復であることに気づいた人々が、それを効率よく表現するために生み出したものだ。

また、割り算は、物を等しく分ける必要が生じ、発明されていった。

このように、数の操作は基本的な算術から発展し、より複雑な数の関係を扱うためのツールとして、掛け算や割り算が確立されていった。

素数の概念は、数の操作がある程度確立した後に登場する。

素数とは、1と自分自身以外の約数を持たない数(例えば2, 3, 5, 7, 11など)である。

素数が「発見される」と言っても、実際には人々が数の性質を探求し、その中で「素数」と呼ばれる特別な数の存在に気づいていったのである。

素数が重要だと認識されるようになったのは、古代ギリシャの数学者エウクレイデス(ユークリッド)などが素数に関する理論を発展させた時期だ。

紀元前3世紀頃に古代ギリシアの大数学者ユークリッドが編纂 したとされる数学書『原論』の中で、早くも「素数が無限に存在する」ことが証明されている。

その発見には遠い昔までさかのぼる。

数を扱う最初の段階は、おそらく「数える」という行為から始まる。

例えば、物の個数を数えるという日常的な活動から、数字を使って物事を記録する方法が生まれた。

初期の文明(例えば古代エジプトやメソポタミア)では、数を記録するための記号やシステムが作られていった。

数の概念が確立されると、次に足し算や引き算が生まれた。

これは、物事を比較したり、合計を求めたり、逆に減らす必要が出てきたからだ。

足し算と引き算は、数の理解を深め、さまざまな計算に応用される基礎となった。

次に進んだのが掛け算と割り算である。

これは、物の集まりや分割の概念が重要になる中で自然に発展していった。

掛け算は、足し算の反復であることに気づいた人々が、それを効率よく表現するために生み出したものだ。

また、割り算は、物を等しく分ける必要が生じ、発明されていった。

このように、数の操作は基本的な算術から発展し、より複雑な数の関係を扱うためのツールとして、掛け算や割り算が確立されていった。

素数の概念は、数の操作がある程度確立した後に登場する。

素数とは、1と自分自身以外の約数を持たない数(例えば2, 3, 5, 7, 11など)である。

素数が「発見される」と言っても、実際には人々が数の性質を探求し、その中で「素数」と呼ばれる特別な数の存在に気づいていったのである。

素数が重要だと認識されるようになったのは、古代ギリシャの数学者エウクレイデス(ユークリッド)などが素数に関する理論を発展させた時期だ。

紀元前3世紀頃に古代ギリシアの大数学者ユークリッドが

無限の存在

では素数の知識を深めるため、素数が無限に存在することを証明してみる。

まず、こう仮定する。

「素数は無限にはなく、 だけ存在する」

だけ存在する」

では次に という値を決める。

という値を決める。

ここでは のように、存在するすべての素数をかけた数に1を足したものとする。

のように、存在するすべての素数をかけた数に1を足したものとする。

この時以下のような性質がある。

まず、こう仮定する。

「素数は無限にはなく、

では次に

ここでは

この時以下のような性質がある。

が素数の時

これは存在するすべての素数の素数のどれとも違う、新しい素数。

が素数でないとき

これは存在するすべての素数のどれでも割り切れない。

つまり、を割り切れる新しい素数が存在する。

しかしそうすると、 がどんな値でも、存在するすべての素数

がどんな値でも、存在するすべての素数 と異なる素数が存在することになる。

と異なる素数が存在することになる。

つまり、存在するすべての素数は ではなく、もっと多くあるということになる。

ではなく、もっと多くあるということになる。

しかし、素数を数を増やしてもう一度「有限個ある」とすると、同様の操作でさらなる素数が存在することが証明できる。

つまり、最初の仮定

「素数は無限にはなく、 だけ存在する」

だけ存在する」

が間違っていたということである。

よって次のことがわかる

つまり、存在するすべての素数は

しかし、素数を数を増やしてもう一度「有限個ある」とすると、同様の操作でさらなる素数が存在することが証明できる。

つまり、最初の仮定

「素数は無限にはなく、

が間違っていたということである。

よって次のことがわかる

素数は無限に存在する。

素数が作る美しい階段

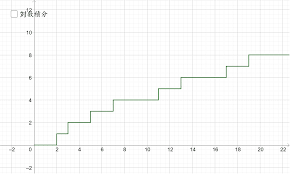

では次に素数階段という階段を上ってみよう。

素数階段とは次のような階段である。

素数階段とは次のような階段である。

1歩づつ進んでいき、素数の数だけ進むごとに段が一つ上がる。

グラフに表すとyを階段の段数、xを歩数としたグラフである。

例えば、

ちなみに素数階段ではグラフは

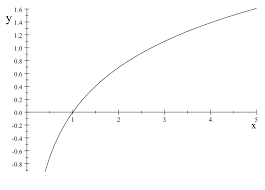

次に対数関数という関数についてみる。

対数関数とは

例:

そして、

グラフはこのようになる

では、素数階段で

また、

そして、これから になる。

になる。

168との差は約23.24、誤差としては だ。

だ。

次に の時の素数階段の

の時の素数階段の である。

である。

そして である。

である。

そして

また、 だ

だ

1229との差は約143.26、誤差としては だ。

だ。

次に の時の素数階段の

の時の素数階段の である。

である。

そして である。

である。

そして

また、 だ

だ

2262との差は約242.21、誤差としては だ。

だ。

このように は

は にちかづいている。

にちかづいている。

つまり だ。

だ。

※ とはxを無限大みたいな大きい数で計算するという意味。

とはxを無限大みたいな大きい数で計算するという意味。

つまり

※

n番目の素数

では強引にn番目の素数を求めてみよう。

素数の性質

素数kについて のあまりは-1になることが知られています。

のあまりは-1になることが知られています。

例:

※強引な書き方ですが、こういう表し方もあります。

これは合同式 を使うと説明できます。

を使うと説明できます。

例:

※強引な書き方ですが、こういう表し方もあります。

これは合同式

| + | 証明:合同式を習った人向け |

つまり、 はkで割り切れるということになります。

はkで割り切れるということになります。

よって はkが素数の時のみ整数になります。

はkが素数の時のみ整数になります。

よって

三角関数の持つ性質

一般に です。

です。

ここから であります。

であります。

また、整数aについて の時

の時 になります。

になります。

つまり、整数ではない数bについて となります。

となります。

つまり、 とすると、xが整数の時だけ1に、分数の時は0になるという関数ができました。

とすると、xが整数の時だけ1に、分数の時は0になるという関数ができました。

※ とは、aの小数点以下を切り捨てるという操作です。

とは、aの小数点以下を切り捨てるという操作です。

※例:

これを使い、 とすると、xが素数の時1になる関数ができました。

とすると、xが素数の時1になる関数ができました。

※弧度法という角度の測り方を使うと になります。

になります。 は「ラジアン」のことです。

は「ラジアン」のことです。

そして、ある数nまでの素数の数を数えたいときは、 とすればよいです。

とすればよいです。

※ になるが、1は素数でないため-1しています。

になるが、1は素数でないため-1しています。

ここから

また、整数aについて

つまり、整数ではない数bについて

つまり、

※

※例:

これを使い、

※弧度法という角度の測り方を使うと

そして、ある数nまでの素数の数を数えたいときは、

※

ある数nまでの素数の数:

添付ファイル