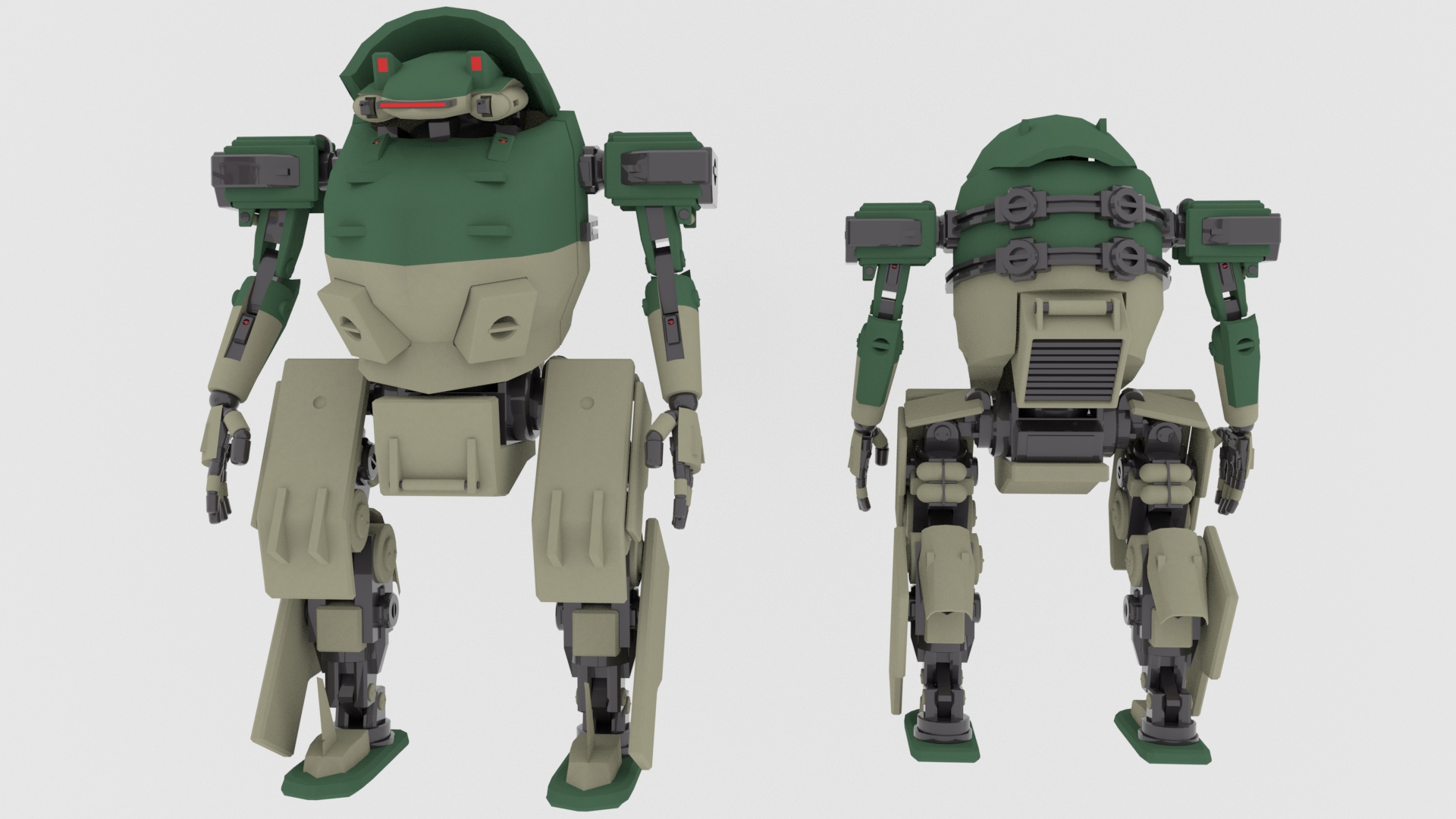

機装兵リャグーシカ1型

聖華暦600年代に都市同盟軍の主力として運用されていた機兵。

当時の都市同盟軍の意向により次世代機として開発が進められたが、実際には4.5世代機兵に分類される性能である。

596年からロココ設計所による開発が始まり、600年に正式採用された。

本機はその正式採用から20年の最初期に生産されたType1、一型、オリジナルなど呼ばれるRkk-M96T1モデルである。

当時の都市同盟軍の意向により次世代機として開発が進められたが、実際には4.5世代機兵に分類される性能である。

596年からロココ設計所による開発が始まり、600年に正式採用された。

本機はその正式採用から20年の最初期に生産されたType1、一型、オリジナルなど呼ばれるRkk-M96T1モデルである。

獣装機サブロックの設計を基に開発された同盟軍最初の人型機兵であり、その構造には獣装機の特徴が色濃く残っている。

一型のその大きな特徴は4足歩行型獣装機の後ろ脚部分を直立させたような下半身で、高い跳躍力と衝撃吸収能力を持ち、未だ未熟だった噴射式推進装置の技術を補うことで同年代の機兵と同等の機動力を獲得していた。

また同盟軍では初の人型機兵運用のため、その運用方法を模索しており、そのためリャグーシカには数多くのオプション装備が用意された。

そうした装備を運用するために全身に武装懸架用のハードポイントが設けられている。

試作機にあたるエクス・リャグーシカから獣装機形態への変形機構や走行用の車輪のオミットなど、より完全な人型機兵としてブラッシュアップされているが、操縦槽は同盟軍に亜人操手が多いことを考慮し、従来通りの獣装機の物を若干改良したものを採用していた。

しかし獣装機と機装兵の操作性は全く異なるため、ミスマッチによって操作性はあまり褒められたものではなかった。

そのため亜人種以外の操手からの不満はもちろん、獣装機の運用に長けた亜人からの評判ですらあまり良いものではなかった。

同年代のレギオンやミーレスと比較したときにはやはり設計の未熟さや操縦系統のミスマッチにより性能は劣る。

だが運用のノウハウが足りなかった為に起こりうると考えられる様々な不足の事態に対しての備えは万全で、胴体周りを中心に頑丈に作られた各部の構造は多少の不具合でも問題なく動くタフさを機体に与え、操手の生存性の向上にも直結している。

正式採用から聖華暦620年の退役と生産終了までに約410機が作られた。

一型のその大きな特徴は4足歩行型獣装機の後ろ脚部分を直立させたような下半身で、高い跳躍力と衝撃吸収能力を持ち、未だ未熟だった噴射式推進装置の技術を補うことで同年代の機兵と同等の機動力を獲得していた。

また同盟軍では初の人型機兵運用のため、その運用方法を模索しており、そのためリャグーシカには数多くのオプション装備が用意された。

そうした装備を運用するために全身に武装懸架用のハードポイントが設けられている。

試作機にあたるエクス・リャグーシカから獣装機形態への変形機構や走行用の車輪のオミットなど、より完全な人型機兵としてブラッシュアップされているが、操縦槽は同盟軍に亜人操手が多いことを考慮し、従来通りの獣装機の物を若干改良したものを採用していた。

しかし獣装機と機装兵の操作性は全く異なるため、ミスマッチによって操作性はあまり褒められたものではなかった。

そのため亜人種以外の操手からの不満はもちろん、獣装機の運用に長けた亜人からの評判ですらあまり良いものではなかった。

同年代のレギオンやミーレスと比較したときにはやはり設計の未熟さや操縦系統のミスマッチにより性能は劣る。

だが運用のノウハウが足りなかった為に起こりうると考えられる様々な不足の事態に対しての備えは万全で、胴体周りを中心に頑丈に作られた各部の構造は多少の不具合でも問題なく動くタフさを機体に与え、操手の生存性の向上にも直結している。

正式採用から聖華暦620年の退役と生産終了までに約410機が作られた。

関連機

添付ファイル