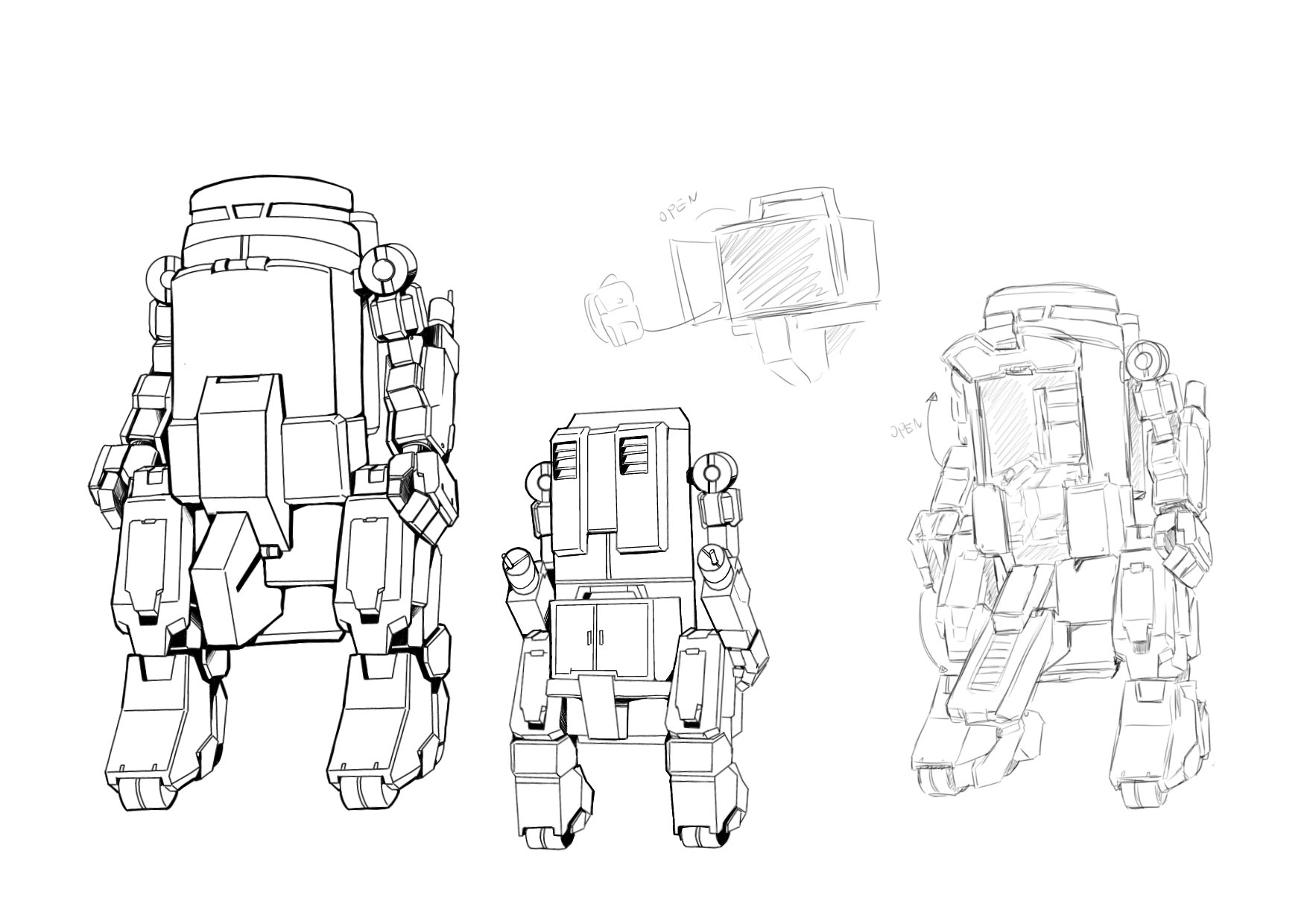

「小型従機 オラム」

[解説]

基本的な構造は小型の従機と考えて良い物だ。

しかし戦闘に使える造りになっていない事もあり、この機体は従機未満の単なる作業機械としても見られている。

ただし、一部カナド地方に渡った機体があり、それらやカナド部族で無断コピーされた機体は最低位の狩装兵として扱われている。

しかし戦闘に使える造りになっていない事もあり、この機体は従機未満の単なる作業機械としても見られている。

ただし、一部カナド地方に渡った機体があり、それらやカナド部族で無断コピーされた機体は最低位の狩装兵として扱われている。

この機体を開発したのは、帝国の錬金術の名家たるトリスメギストス家である。

オラムは元々、アーシア人の人型作業工作機、アーケシウスの模倣品として開発計画が立てられた物だ。

当時開発されたのは、3m級の小型の機体である。

この機体を構成する部品は、初期の試作機においては全て錬金術を用いて造られた。

ただしトリスメギストス家は錬金術では優秀であったものの、販売網を構築する商業の知識などは持っていなかったため、フォーレンハイト家に販売を委託する事になる。

830年現代においては国内外でのシェアが激減した事もあり、帝国ではヘパイストスが自社工場のみで生産と、そして販売を引き受けている。

オラムは元々、アーシア人の人型作業工作機、アーケシウスの模倣品として開発計画が立てられた物だ。

当時開発されたのは、3m級の小型の機体である。

この機体を構成する部品は、初期の試作機においては全て錬金術を用いて造られた。

ただしトリスメギストス家は錬金術では優秀であったものの、販売網を構築する商業の知識などは持っていなかったため、フォーレンハイト家に販売を委託する事になる。

830年現代においては国内外でのシェアが激減した事もあり、帝国ではヘパイストスが自社工場のみで生産と、そして販売を引き受けている。

開発当初、この機体は液体エーテルを燃料にして稼働していた。

しかし帝国のみならずカナド、同盟、聖王国に至るまで販路が伸び、機体数が爆発的に増加するにあたり、消費される液体エーテルが馬鹿にならなくなったのだ。

そして5m級の大型機が販売開始されるにあたり、泥縄式ではあるが後追いで、低出力の小型魔導炉が開発される。

この小型魔導炉は、新規生産分から順に搭載され、既にユーザーの手にあった機体もまた、有償で改修が行われる事になった。

この時点でオラムは、構造的にも小型の従機と言って良い存在になるのだが、先にも述べた通りに結局は、単なる作業機として扱われたのである。

しかし帝国のみならずカナド、同盟、聖王国に至るまで販路が伸び、機体数が爆発的に増加するにあたり、消費される液体エーテルが馬鹿にならなくなったのだ。

そして5m級の大型機が販売開始されるにあたり、泥縄式ではあるが後追いで、低出力の小型魔導炉が開発される。

この小型魔導炉は、新規生産分から順に搭載され、既にユーザーの手にあった機体もまた、有償で改修が行われる事になった。

この時点でオラムは、構造的にも小型の従機と言って良い存在になるのだが、先にも述べた通りに結局は、単なる作業機として扱われたのである。

オラムは一時期、カナドはおろか自由都市同盟のソォルツォ財団を介し、不倶戴天の敵であるカーライル王朝・聖王国にすらも販売されるほど、北米大陸全土に広まっていた。

しかし聖華暦700年代において、同盟のロココ設計所が小型従機ピギーバックの販売を始めると、その使途が大きく重なっていたことも有り、性能や価格、手軽さなどの差から、大きくシェアを奪われる事になる。

しかし聖華暦700年代において、同盟のロココ設計所が小型従機ピギーバックの販売を始めると、その使途が大きく重なっていたことも有り、性能や価格、手軽さなどの差から、大きくシェアを奪われる事になる。

830年現在においては、オラムは帝国にてはオラム発祥の地であった事もあり、未だ民間用の小型従機としても主流である。

しかし帝国においても、軍用ではかろうじて戦闘にも使えるピギーバックのライセンス生産機が選択された。

また聖王国においては民間シェアの半数と、軍用作業機としてのシェアの全てをピギーバックのライセンス生産機に奪われている。

かろうじて民生用としてのシェアが半分残っただけでも、帝国を毛嫌いしている聖王国としては奇跡的であっただろう。

しかし帝国においても、軍用ではかろうじて戦闘にも使えるピギーバックのライセンス生産機が選択された。

また聖王国においては民間シェアの半数と、軍用作業機としてのシェアの全てをピギーバックのライセンス生産機に奪われている。

かろうじて民生用としてのシェアが半分残っただけでも、帝国を毛嫌いしている聖王国としては奇跡的であっただろう。

当然ながらピギーバック発祥の地である同盟においては、軍用、民間用共に、完全にシェアを奪われている。

あるとしても一部好事家がクラシックカー的に所有するか、あるいはごくわずかにピギーバックと用途が重ならなかった精密採取分野などで、少数が生き残っているに過ぎない。

あるとしても一部好事家がクラシックカー的に所有するか、あるいはごくわずかにピギーバックと用途が重ならなかった精密採取分野などで、少数が生き残っているに過ぎない。

[オラムの発展・衰退経緯]

- 旧大戦期:人型作業工作機アーケシウス、アーシア人の手により開発。終戦後の建国期にかけて、大陸各地で用いられる。

- 建国期:全高100mの都市型巨大機械『デモクロン・オーラム・マグヌス』、帝国は錬金術の大家、トリスメギストス家の手により精霊機として開発。この功績をもって、トリスメギストス家は伯爵位を授かる。この頃、アーシア人がほとんど居なくなり、アーケシウスもその姿が見られなくなる。

- 552年:産業革命期。アーケシウス再建計画が、帝国の錬金術の名家、トリスメギストス家により持ち上がる。しかし計画は難航。これはアーシア人たちと当時の帝国錬金術師たちの力量の差によるものである。

- 555年:トリスメギストス家先祖が遺した、前述の都市型巨大精霊機『デモクロン・オーラム・マグヌス』設計資料の解析が完了。トリスメギストス家ではこの骨格構造を丸写しにし、難航していたアーケシウスの再建計画へフィードバックする事を決定。駆動系などはわずかに情報が残っていた、アーケシウスの物を丸のままコピーする事でどうにかした。

- 556年:ついに全高3mの、小型オラムが民間用作業機として開発完了。この頃の動力源は、液体エーテル。トリスメギストス家、フォーレンハイト家に委託して、オラムの販売を開始する。

- 560年:自由都市同盟ソォルツォ財団にて、オラムのライセンス生産が開始される。同年、カナドはリュトフ族の商人(カラシン)が、帝国産オラムを多数購入し、部族へ持ち帰る。

- 565年:カーライル王朝・聖王国、自由都市同盟ソォルツォ財団よりオラムの輸入を開始。

- 600年頃:オラムの数が増え、5mサイズの物まで造られるようになる。これにより、液体エーテルの消費量が馬鹿にならなくなる。だがしかし、必要は発明の母。低出力の小型魔導炉が開発され、新規製造のオラムから順に搭載される。既に購入された機体に関しては、有償による改修が為される事になった。これによりオラムは、構造的には小型従機と言える存在になったが、今までの経緯により従機以下の作業機械としてしか見られないまま。

- 700年頃:自由都市同盟ロココ設計所、ピギーバックを開発。この後オラムは、ピギーバックに大きくシェアを奪われて行く。

- 830年頃:同盟においては、ピギーバックによりオラムはほとんど完全に駆逐されてしまう。しかしピギーバックが入らなかったカナドでは生き残る。またオラムが生まれた帝国では、民生用の機体として変わらず使われ続けた。聖王国では生産ラインなどの問題でオラムの生産が続いた事もあり、民間用途の半分ほどでは未だに使用されている。なお同盟においても好事家の間では珍重され、細々と残る事になる。