第六世代機兵

[解説]

無論、コスト他の問題で、700年代の機体であってもフラタニティ・フレームを採用していない機種も存在する。

そう言った機体であっても第六世代機兵相当の性能を満たせば、第六世代機兵と呼ばれる。

(これは聖王国製ミーレス系列の直接の発展機や、アルカディア帝国製レギオン系列の直接の後継機に多い。)

そう言った機体であっても第六世代機兵相当の性能を満たせば、第六世代機兵と呼ばれる。

(これは聖王国製ミーレス系列の直接の発展機や、アルカディア帝国製レギオン系列の直接の後継機に多い。)

このフラタニティ・フレームを採用することで、機兵の機体は各部の可動域が飛躍的に拡大し、その延長線上で、別の形態へと変形する機体も出現する様になった。

その1つが、700年代の自由都市同盟機装兵技師にして操手であるカトル・ビーダーフェルトが生み出した名機「ジータ」と、ジータ系列機だ。

その1つが、700年代の自由都市同盟機装兵技師にして操手であるカトル・ビーダーフェルトが生み出した名機「ジータ」と、ジータ系列機だ。

[第六世代機兵の条件]

- バーニアと通信装置の双方を搭載していること。

- 骨格にフラタニティ・フレームを採用し、機体の可動域を向上させている。あるいは700年代の平均水準の性能を満たしていること。

- 魔導制御回路にコード・スフィア、もしくはそれと同等の性能の回路を採用していること。

話は、カトルの最初の乗機であるノヴレスMk-Ⅱにまで遡る。

ノヴレスMk-Ⅱは、かの名機ノヴレスの再来を期待して、聖王国と自由都市同盟が共同開発した機装兵だ。

更に言えばその機体はカトルの両親が直接開発に関わっており、彼らの研究成果であるフラタニティ・フレームが使用されていた。

ノヴレスMk-Ⅱは、かの名機ノヴレスの再来を期待して、聖王国と自由都市同盟が共同開発した機装兵だ。

更に言えばその機体はカトルの両親が直接開発に関わっており、彼らの研究成果であるフラタニティ・フレームが使用されていた。

だが残念なことにその機体は、充分に優秀ではあったものの(そして旧ノヴレスは遥かに凌駕していたものの)、700年代当時の水準からすればせいぜいが優秀止まりであった。

つまりかつての時代にノヴレスが見せつけた、伝説的な戦果までは到底期待できるものでは無かったのだ。

つまりかつての時代にノヴレスが見せつけた、伝説的な戦果までは到底期待できるものでは無かったのだ。

まずカトルは、ノヴレスMk-Ⅱ用に「浮揚装甲」と名付けた追加装備を開発する。

これは一見して子供の玩具である紙飛行機に似た形状をしており、その上に伏せる形で合体したノヴレスMk-Ⅱの魔導炉からパワー供給を受け、組み込まれた省出力ホバー機構を駆動させて地面すれすれを飛ぶ、と言う物である。

これは一見して子供の玩具である紙飛行機に似た形状をしており、その上に伏せる形で合体したノヴレスMk-Ⅱの魔導炉からパワー供給を受け、組み込まれた省出力ホバー機構を駆動させて地面すれすれを飛ぶ、と言う物である。

周囲の者たちは皆、失笑を禁じえなかった。

しかし実験開始して1時間後、それらの者たちは目を疑う事となる。

ノヴレスMk-Ⅱのパワーが、搭乗者の魔力が切れないのだ。

無論、カトルは操手としても優秀だった。だったのだが、しかし1時間も高速でホバーを駆動していて魔力切れにならないわけが無いのである。

にも拘わらず、ノヴレスMk-Ⅱと浮揚装甲は、何時までも延々と浮揚していた。

この実験結果を元に、カトルは可変型機兵「ジータ」を開発する。

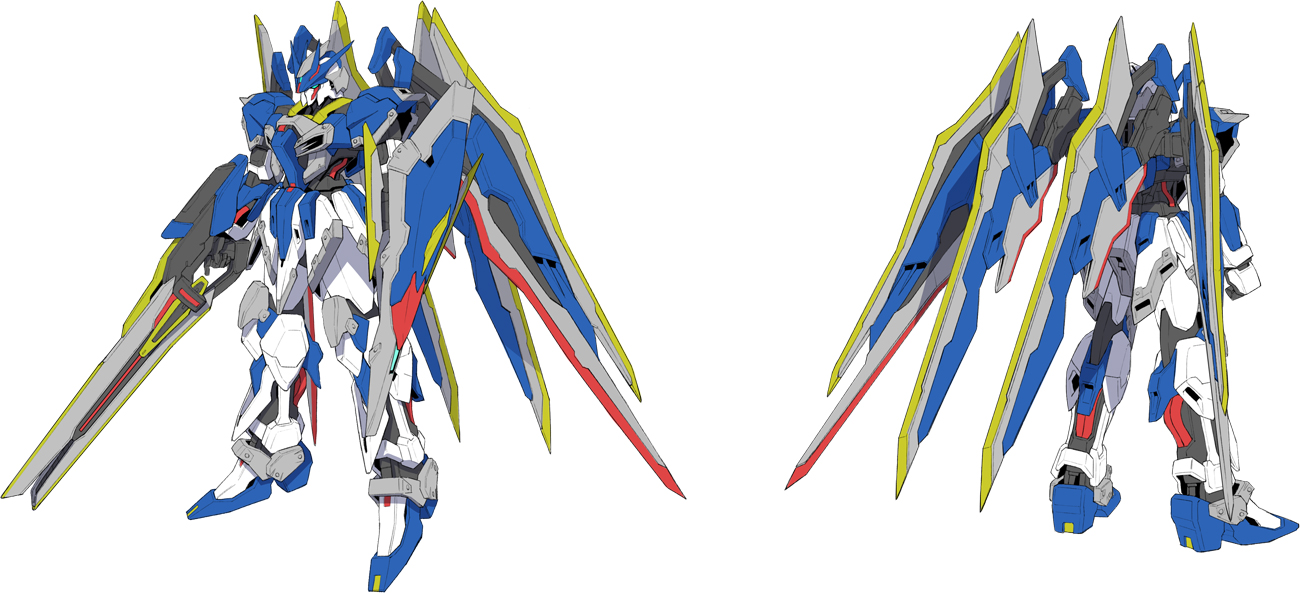

ジータはそれこそ紙飛行機の様な姿へと変形し、ホバーを吹かして地上すれすれを浮遊、いや飛翔する機体だった。

この浮揚形態への可変能力をもたらした物こそが、ノヴレスMk-Ⅱに用いられていた、あのフラタニティ・フレームだったのである。

しかし実験開始して1時間後、それらの者たちは目を疑う事となる。

ノヴレスMk-Ⅱのパワーが、搭乗者の魔力が切れないのだ。

無論、カトルは操手としても優秀だった。だったのだが、しかし1時間も高速でホバーを駆動していて魔力切れにならないわけが無いのである。

にも拘わらず、ノヴレスMk-Ⅱと浮揚装甲は、何時までも延々と浮揚していた。

この実験結果を元に、カトルは可変型機兵「ジータ」を開発する。

ジータはそれこそ紙飛行機の様な姿へと変形し、ホバーを吹かして地上すれすれを浮遊、いや飛翔する機体だった。

この浮揚形態への可変能力をもたらした物こそが、ノヴレスMk-Ⅱに用いられていた、あのフラタニティ・フレームだったのである。

添付ファイル