「パーフェクトという、ある種の限界を求めるな。

遊城十代、お前には無限の可能性がある」

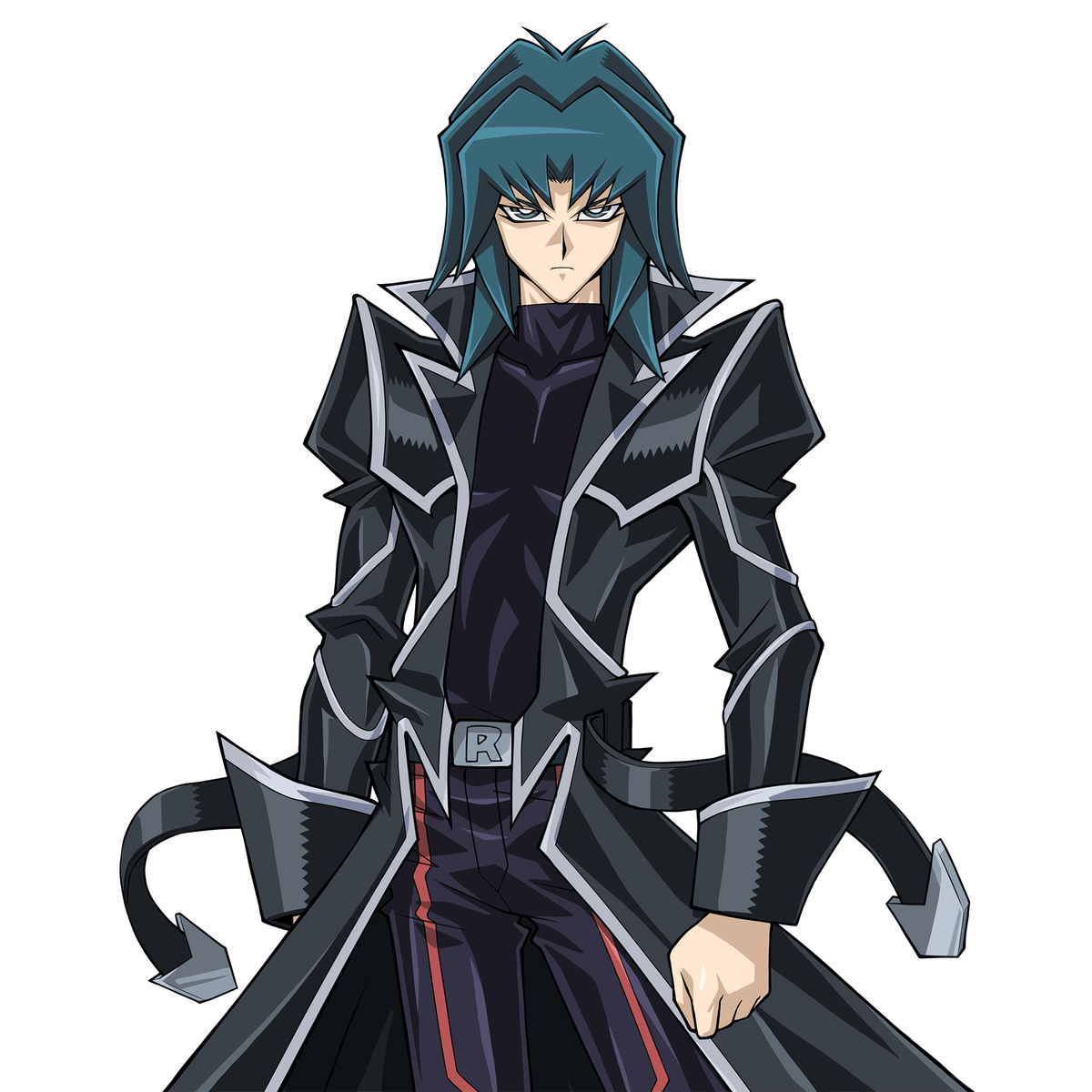

主人公・

遊城十代の2年上の先輩にして、十代の同期である丸藤翔の実兄。

デュエルアカデミアの最上層オベリスクブルーの中でもトップに立つ学園最強のデュエリストであり、

実力もさる事ながら優れた人格者でもあり、デュエルアカデミアの生徒には「カイザー」と呼ばれて慕われていた。

一見するとクールな佇まいから近寄りがたそうだが、

性格は絵に描いたような「頼れる兄貴分」であり、温厚でありながら時に厳しく、時に優しく後輩や弟の面倒を見ていた。

特に弟である翔は彼とは違ってデュエルの腕が芳しくなく、オベリスクブルーとは正反対の落第生が集うオシリスレッドに所属していた事もあって、

彼なりに思う所は多かったようだ。

そんな彼はデュエルする上で相手をリスペクトし、互いの実力を出し合う事を信条とする「リスペクトデュエル」を実践していた。

これは簡単に言えば、相手の戦術や思惑を把握しリスペクトした上でそれに対する対抗策を用意し、真っ向からぶつかるというものである。

まぁその割にやってる事は後述の「パワー・ボンド」による超火力でワンキル狙いだったりするのだが、

あくまで相手が実力を発揮する前に叩き潰すのではないという事なのだろう。

事実、このリスペクトデュエルは作中の多くの生徒・観衆を魅了し、卒業後のプロデュエリストとして活躍する彼の人気に拍車を掛ける要因にもなっていた。

1期「セブンスターズ」編から登場し、最初のデュエルで主人公である十代を完膚なきまでに叩きのめす等、

レギュラーキャラクターの中でも別格の実力者として描かれていた。

1期最終回では学校を卒業する事となるが、卒業式恒例の卒業デュエルの相手に十代を指名。

同シリーズで多くのデュエルを繰り広げて成長した十代と激闘を繰り広げるも、最終的に引き分けに終わる。

結局在校中の彼に十代は一度も勝てなかった事にはなるのだが、

亮自身は「既に完成されてしまった自分とは違い十代にはまだ無限の可能性がある」と称えており、

学園の卒業後はプロデュエリスト「カイザー亮」としてプロ入りを果たす。

プロの世界に入っても彼の実力は際立って高いレベルであり、前述のリスペクトデュエルのスタイルの精神も合わさって一躍人気デュエリストとなった。

だが、そんな彼の華々しいプロ時代も長くは続かなかった。

プロとしては大先輩に当たるエド・フェニックスにプロリーグで大敗を喫して以降はスランプに陥り、それまでの活躍が嘘のような敗北を繰り返し、

作中の観客から「お前なんか最下位ザーだ」とまで揶揄されるほどに落ちぶれてしまった。誰が上手い事言えと

マイナーリーグに落ちても連敗し続けとうとうスポンサーからも契約を打ち切られた所で、

「貴方ほどの才能を腐らせるのは実に惜しい」と嘯くモンキー猿山なるやっつけ感あふれる名を名乗る怪しげな男に乗せられて、

「ヘルカイザー亮」の登録ネームを与えられる。

そしてなんと「衝撃増幅装置」と呼ばれる、ライフポイントを失う度に体に激痛が走る危険な装備を付けたまま、

見世物小屋と化した檻の中でデュエルをさせられるという「地下デュエル」をさせられるハメになる。

更にこの時に相手したデュエリストは亮のデッキを徹底的に対策したとしたとしか思えないような、

バリバリの機械族メタデッキを使って巧みなコンボを決める実力派であり、

あっという間に劣勢になってしまった亮は精神的にも肉体的にも極限まで追い詰められてしまう。

その結果、それまで「リスペクトデュエル」で覆い隠されていた本心に気が付く。

「嫌だ……俺は……負けたくないィィィィィ!!」

学生時代は自他ともに「完成された」と評する程の敵なしの強さを誇っていた亮だったが、

彼のリスペクトデュエルはその強さに裏打ちされた精神的余裕、

言い換えると「自分は負けない」という大前提の上に成り立つものであった。

エドに大敗した後も「相手をリスペクトする事が大事であり勝ち負けは関係ない」とそのリスペクトの精神を貫こうとしていたのだが、

結局の所、敗北を受け止め切れていない自分に対して、

「勝ち負けに拘ってるわけじゃないんだから負けてもいい」と誤魔化しているに過ぎない事実に気付いてしまったのである。

「だが違う!……俺は飢えている……渇いている……勝利に!」

「お前の懐にある勝利を奪い取ってでも、俺は……!!」

それまでとは一転して容赦無い戦術により「キメラテック・オーバー・ドラゴン」を呼び出し、

攻撃力4800の6連続攻撃*1という前代未聞のワンキルにより辛くも勝利。

これを契機に彼は「勝利のみをリスペクトする」情け容赦の無い戦術を得意とするようになり、

登録名も地下デュエルの時に用いていた「ヘルカイザー亮」を使うようになった。

リスペクトの精神をかなぐり捨てて、打ち負かした相手をあざ笑うかように振る舞うかつての頼れる優等生の姿に十代達は困惑し、

かつて彼を挫折させたエドですら「これが……高潔で、相手のプライドを重んじていた『カイザー』と呼ばれていた男のデュエルか……!?」と驚愕していた。

いやお前のせいだよ

特に「100ダメージ毎にデッキを1枚墓地に送る事でダメージを無効化する」罠カード「パワー・ウォール」を使用する際には、

デッキのカードをゴミクズの如く放り投げるようになり、それを見た全員愕然としていた。

ただし、このヘルカイザーとしての姿は所謂「

闇堕ち」のようにも見えるが、実際作中の彼はかつてのようなリスペクトは見せなくなったものの、

決して他者に不要に危害を加えたりするようになったわけではなく、あくまでデュエルのスタンスが変わっただけである。

実際、親友の吹雪や弟の翔は彼とのデュエルを通して、本質的にはかつてのカイザーであった亮と同じである事を見抜いており、

作中でも何度かヘルカイザーとして翔や十代といった目に掛けていた後輩達に手を貸すなど、根っこは良い兄貴分のままである事が描写されている。

なお、地下デュエルで散々苦しめられた衝撃増幅装置については

かなり気に入っており、

翔にリスペクトデュエルを挑まれた時にはお互いに装置を付けて地下デュエル形式で兄弟デュエルを行ったり、

そのデュエルでライフを削られて身体にダメージを食らった際には痛みを堪えつつ薄ら笑いを浮かべたりと、

闇墜ちこそしていないものの、なんだか

別の意味で危険なデュエリストになってしまっている。

また、緊急時に

投擲武器として投げつけて攻撃する場面が何回かある。

どうやら常に持ち歩いているらしい。

使用デッキは「サイバー・ドラゴン」をメインに使いつつ融合召喚を駆使して戦う機械族のデッキ。

機械族の攻撃力を倍にする「リミッター解除」や機械族専用の融合カード「パワー・ボンド」で超火力を乗せた一撃を好んでいる。

この戦法は「サイバー流」というデュエル流派のお家芸であり、同時に同流派や亮自身のモットーでもある、

「相手の実力を引き出した上で自身に出せる最高の全力をぶつける」というリスペクトデュエル精神の体現でもある。

作中初のデュエルでは前述の「パワー・ボンド」で攻撃力8000となった「サイバー・エンド・ドラゴン」の攻撃により、

「E・HEROマッド・ボールマン」(守備力3000)を貫通ダメージ付きで粉砕しており、このデュエル以降も何度かオーバーキルで決着を付けている。

十代との二度目のデュエルにおいては相手モンスターの攻撃力分を加算する「決闘融合—バトル・フュージョン」を互いに使用した事で、

攻撃力20900の「E・HEROシャイニング・フレア・ウィングマン」VS攻撃力36900の「サイバー・エンド・ドラゴン」の戦闘が発生しており、

この36900という記録は(前作の攻撃力無限大を除き)当時のアニメシリーズにおける最高攻撃力をマークしている。

2期以降、ヘルカイザーと化してからはサイバー流の師匠にしてアカデミアでの恩師でもある鮫島校長から奪った、

「裏サイバー流」に伝わる危険なカード群である「サイバー・ダーク」を使用している。

といっても単独で使用しているわけではなく、表サイバーのカードとの混成デッキであり、

裏サイバー流は墓地のドラゴン族モンスターを装備して戦うため、表サイバー+裏サイバー+装備用ドラゴンというかなりのヘビーデッキとなっているが、

後述する引きの強さも相まって、亮は苦も無く回している。

ちなみに弟の翔が使用した時にはデッキが回らないと悩むくらいには、普通に事故まみれだった。

主人公の十代に計三度のデュエルを行って一度も負けておらず、前述の通り作中屈指の実力者として扱われている。

ただしカミューラ戦では弟を人質に取られて敗北

*2、エドとの初戦では完敗する等、決して無敵の存在というわけではない。

現実の『OCG』においても「サイバー」カードは愛用者の多いテーマであり、

所謂【サイバー・ドラゴン】デッキがデザイナーズテーマとして成り立っているのだが、

アニメでの活躍ぶりからOCGユーザー間では「サイバー流デッキ」の名で親しまれている。

『GX』出身のテーマデッキの中では新規枚数は群を抜いて多く、

環境のカードがリニューアルされる度に新規カードを得て時代に適応した、侮れないデッキとなっている。

流石にトップメタ勢には及ばないものの、一定以上の盤面除去力と制圧力、高打点による複数攻撃というパワフルなコンセプトが評価されたのか、

2024年に発売された、買ってすぐにそのまま現代レベル

*3のデュエルが出来る構築済みデッキ「タクティカルトライデッキ」シリーズにおいて、

「終撃竜サイバー・ドラゴン」がハイクオリティな構築済みデッキとして登場した。

同時に発売されたデッキが

昨今の遊戯王の主力商品になりつつある美少女テーマデッキ「怪盗コンビEvil★Twin」と、

魔法・罠を中心にデッキをまとめ妨害・制圧に特化した「征服王エルドリッチ」なため、

アニメ出身テーマとしてはこの「終撃竜サイバー・ドラゴン」が栄えある初のタクティカルトライデッキ化を果たしたことになる。

凄いぞサイバー流。

|

+

|

サイバー流積み込み術 |

これは彼に限った話では無いのだが、特に彼は作中のデュエル描写で 「初手の手札が異様に充実している」事がネタにされやすい。

主力である「サイバー・ドラゴン」が初手に来るのは当たり前、「融合」「パワー・ボンド」なども合わせて、

1ターン目ないし2ターン目に強力な融合モンスターを召喚するケースが異様に多い。

初手に「サイバー・ドラゴン3枚」「融合カード」「その他サポートカード」などという、

どこのゲーム作品のボスキャラだよと言いたくなるような手札もザラであった。

そんな有り様から付けられたあだ名が 「サイバー流積み込み術」である。

上記の通り凄まじく重いデッキながら全然事故らないのも拍車をかける。

当然ながら、彼は決してイカサマをするようなデュエリストではない。

というか、不正や幸運などではなくサイバー流特訓の末に手に入れたかのようにも取れる描写がされている辺り、もっと恐ろしい別の何かだったりする。

まぁ、『GX』の世界観では「ドローの良さはデュエリストの実力やデッキとの絆によって左右される」とされているため、

極めればこれぐらいは朝飯前という事なのだろう……。

なお、作画ミスで上から二番目のカードをドローするイカサマをしているように見えるシーンなら存在していたりする。

|

他にも亮の人物像として特徴的なものは、食べ物の好き嫌いが激しい事が挙げられる。

『タッグフォース』においてデュエリストの好感度を上げるには「ドローパン」と呼ばれるアイテムが要される上、

キャラごとに好きなものと嫌いなものが存在するのだが、

亮は「

具なしパン」「購買のまかないパン」「黄金の卵パン」以外の全ての

パンが嫌いだったりする。

漫画版においても1期と大体同じようなポジションで登場。

決闘シーンは少ないが、主人公である十代に勝利し、亮との決闘を勝ち取った万丈目(漫画版においては主役その2)相手に、

彼のエース3体を全て引き出したうえで、ノーダメージで勝利と圧倒的な実力を見せた。

こちらでは物語の本筋にはあまり絡まず、本筋に絡んだのはラスボス戦……を観戦した時くらい。

アニメキャラの使用カードが軒並み変えられている漫画版において、アニメ同様サイバー・ドラゴンを使用する珍しいキャラだったりする。

劇中で使用したエースモンスターは「サイバー・エルタニン」。

MUGENにおける丸藤亮

Justin kaiser氏による、『

JUS』風

ドットを用いて製作された

MUGEN1.0以降専用の

ちびキャラが公開されている。

手札を最大6枚までストックでき、カードに応じたモンスターを召喚して攻撃を行う。

主にサイバードラゴンなどサイバー系のモンスターを召喚して攻撃する他、

ヘル・ドラゴンなどヘルカイザー時に使用したモンスターも使う。

また、「アタック・リフレクター・ユニット」を使って呼んだサイバー・バリア・ドラゴンで無敵状態になる技や、

サイバー・レーザー・ドラゴンを呼び出して一定時間破壊光線を連続で放たせる技も持つ。

超必殺技では融合召喚したサイバー・ツイン・ドラゴンやキメラテック・フォートレス・ドラゴンで攻撃する他、

切り札としてキメラテック・オーバー・ドラゴンでグォレンダァ!する技を持つ。

AIもデフォルトで搭載されている。

「俺は、勝利をリスペクトする!」

出場大会

「エヴォリューション・レザルト・バースト!!」

「グォレンダァ!!」

なお、正しくは「融合素材6体による6回攻撃」なのに台詞が「5連打」なのは、最初の1回と追加攻撃5回を別に宣言したためである。

まぁどっちにしろ相手の残りライフ的に

オーバーキルも良い所なのだが。

|

+

|

さらに余談(多少不謹慎なネタを含むため注意) |

さらに余談だが、このアニメが放送されていた当時(2005年12月28日18時46分)に茨城県南部を震源とする地震が発生していたのだが、

その大きさがマグニチュード4.8であり、その時画面に登場してたキメラテックの攻撃力4800と一致していた。

さらに、アニメ放送中に画面上部にテロップが表示されていたのだが、その表示タイミングのせいで

キメラテックの攻撃力に驚いている犬飼(対戦相手)のリアクションが上部のテロップを見て驚いたように見えた事から、

「伝説のシーン」としてネタにされてしまう事になった。

……何と言うかこのヘルカイザー、色々とネタに困らない男と言わざるを得ない。

|

*2

このデュエルの際、カミューラは「幻魔の扉」という魔法カードを使用していた。

効果を簡潔にまとめると、

「相手フィールドのモンスターを全て破壊。その後、相手がそのデュエル中に召喚した事のあるモンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚する」

というとんでもないパワーカードであった。

当然こんなカードをタダで使えるわけもなく曰く付きの闇のカードであり、

なんとこのカードを使用してデュエルに敗北した場合、魂を幻魔に捧げられてしまうとんでもないリスクがある。

そして、このカミューラ、

なんとそのリスクを観戦していた翔に押し付けるという凄まじい盤外戦術を取っており、

弟を救うために亮は無抵抗で敗北した……というのが全体の流れである。

それでいいのか闇のカード

カミューラ自体、妖艶な女吸血鬼というビジュアルに加え、どこか緩いノリの者も多いセブンスターズの刺客の中でも、

素の高いデュエルの腕前と上記の卑劣な戦術を駆使する難敵だったため、中々インパクトの強いキャラクターであったのだが、

それ以上に「幻魔の扉」のぶっ壊れぶりは語り草となっており、

「絶対に商品化するつもりの無いアニオリカード」としてよく名前が挙がっていた

(メタ的には他のセブンスターズという敵組織が現れたのに亮をいつまでも静観させるわけにもいかず、

かといって実力通りに活躍させると主人公の十代がいらなくなってしまうので体よく負けさせなければならないが、

「いくら亮と言えど負けても仕方ない」という状況を作る必要に迫られ……という配慮によるものだと思われる)。

一応、当時発売していたゲーム作品では禁止カードの区分で実装されており(一部条件下で使用可能)、

「相手のフィールドのモンスターを全て破壊し、相手の墓地のモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚する」と、

若干弱体化しているものの劇中の強烈なインパクトを十分再現している。

当時の『OCG』における禁止カードであった「サンダーボルト」+「死者蘇生」というような凄まじいパワーカードであり、禁止カード指定も納得であった。

当たり前だが魂が奪われるというデメリットに関しては再現できるわけもないので、

「発動したターンの終了時にライフポイントが10分の1に減少する」という形で処理している。

……そして、『GX』放送から20年以上経過してからこの「幻魔の扉」、なんとOCG化が決定。

それも一応「デュエル中に1回しか使えない」という制約こそ課されているものの、

「サンダーボルト」+「死者蘇生」というゲーム版における禁止カード版とほぼ同じ効果を再現されている他、

10分の1まで払っていたライフコストに関してはむしろ半分にまで緩和されているという、

『GX』当時の『OCG』からは想像もできないようなパワーカードである。

現在の『OCG』では上記の「サンダーボルト」ですら無制限という有様なので、

先行で使えない切り返し用の捲り札に過ぎない「幻魔の扉」であっても問題無いと判断されたのだろう。

20年のインフレは恐ろしいが、これでサイバー流デッキ相手に幻魔の扉をぶち込むという

原作再現が可能になったので、

当時のファンなら触れてみるのも一興だろう。

*3

「現代レベル」とだけ言われてもピンと来ないかもしれないが、

原作漫画やそれこそ『遊戯王GX』におけるデュエルを見ていたユーザーであれば、

それこそサイバー流積み込み術のような上振れ手札でもない限り、

まず1ターン目は通常召喚可能な高打点の下級モンスターをアタッカーとして出しつつ自身の補助や相手への妨害になる魔法・罠カードを伏せてターンを終え、

そこからドローやカード効果を駆使して徐々に理想の盤面を目指していく……といった流れをなんとなく想像すると思われる。

そして、昨今の『遊戯王』の主流のデッキには、1枚から理想盤面に繋げられる展開力を持つキーカード、

そのキーカードをサーチできるカード、そのサーチカードをサーチできるカード……といった感じで、

極めて少ない消費で理想盤面を構築できるカードが何枚も存在するのが一般的である。

そして後攻側は相手ターンには使えない魔法、1ターン伏せてからでなければ使えない罠ではなく

(あくまでも相手ターン中の妨害に向かないというだけで魔法・罠そのものは現在でも重要である)、

手札から捨てることで妨害・除去効果を発動できる「手札誘発」と呼ばれるモンスターカードを駆使して、

相手のターン中に上記のキーカードを無効化する形で妨害するスタイルが一般的。

明確な定義があるわけではないが、

- 少ない消費で動ける強力な初動札をいくつも持ち、1ターン目から相手の行動を妨害出来る盤面を構築できる

- 空いたデッキスペースに手札誘発を複数積めるだけの余裕がある

といった点を兼ね備えているデッキが「現代遊戯王」と言われることが多い。

最終更新:2025年05月05日 01:58