闘気法

[解説]

『気』を用いて自身の肉体や、武器の威力を強化する戦闘技法。

基本的な使用法は、練気によって自らのエーテルを変換した『気』を自らの持つ武器に流し込み、その威力を強化するという物。

魔法によって戦闘力を強化する、所謂、付与魔法(エンチャント)とは以て非なる物である。

基本的な使用法は、練気によって自らのエーテルを変換した『気』を自らの持つ武器に流し込み、その威力を強化するという物。

魔法によって戦闘力を強化する、所謂、付与魔法(エンチャント)とは以て非なる物である。

ちなみにこの使い手が機装兵に搭乗して闘気法を行使した場合、『気』の規模が機兵大に拡大されるだけでなく、『気』の威力自体が機装兵によって増幅される傾向がある。

このため、一部では闘気法は操手の単独技術だと勘違いしている者もいる。

正確には機兵の魔導炉による補助がなされている。

このため、一部では闘気法は操手の単独技術だと勘違いしている者もいる。

正確には機兵の魔導炉による補助がなされている。

闘気法を用いた攻撃は、初歩を学んだばかりの者ですら、単純な威力的な物に限れば、武術の達人が放つ一撃に等しい破壊力を示す。

勿論武術の達人が闘気法を併用すれば更なる威力が見込めるし、闘気法そのものの達人であれば天を裂き大地を割るほどの威力を生身で発揮したとの言い伝えもある。

勿論武術の達人が闘気法を併用すれば更なる威力が見込めるし、闘気法そのものの達人であれば天を裂き大地を割るほどの威力を生身で発揮したとの言い伝えもある。

エーテルは空気に霧散するという特性を持つが、『気』は数分前後は肉体に留め置く事が可能。

これは新人類の肉体を触媒にして変換されているため、肉体に馴染みやすい特質を持ったためであると思われる。

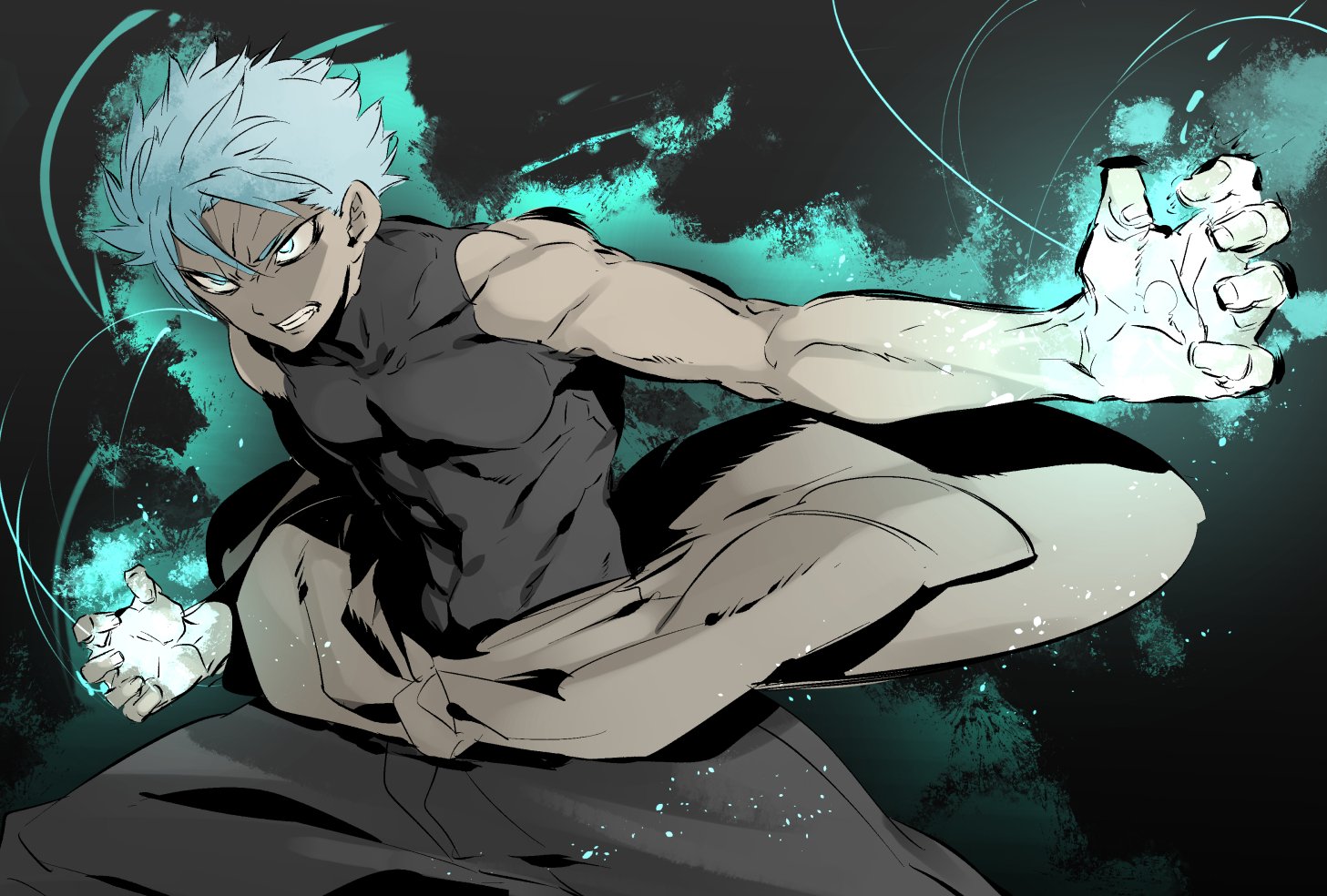

『気』自体は視認できる存在ではないが、強い『気』を練った状態の使い手の周囲は陽炎の様に景色が揺らめいて見える。

これはあくまでエネルギーの余波の様な物であるらしい。

これは新人類の肉体を触媒にして変換されているため、肉体に馴染みやすい特質を持ったためであると思われる。

『気』自体は視認できる存在ではないが、強い『気』を練った状態の使い手の周囲は陽炎の様に景色が揺らめいて見える。

これはあくまでエネルギーの余波の様な物であるらしい。

この技術の発祥は、ゼスキア王国の騎士が独自に編み出した戦闘技法であるとされているが、カタンタ・ハヴィ(機兵教)の僧も同じく闘気法を用いる事が知られている。

双方の闘気法が原理的に同じ物であるらしい事は、機装兵によって両者の『気』が同じ様に増幅される事から、まず間違いないらしい。

双方の闘気法が原理的に同じ物であるらしい事は、機装兵によって両者の『気』が同じ様に増幅される事から、まず間違いないらしい。

どちらが闘気法の源流であるのか、はたまたどちらも違うのか、もしくは技術の収斂進化の賜物であるのか、は今現在でも結論が出ていない。

歴史的にはカタンタ・ハヴィ側が古い事から、識者の間ではそちら側が有力視されてはいるが、だからと言って確実な証拠は見つかっていないのだ。

しかし還俗した元カタンタ・ハヴィ僧がゼスキア王国へと招かれていたり、逆にゼスキア王国神殿騎士を辞した者が出家してカタンタ・ハヴィに入信したりしている記録が見つかっており、双方になんらかの繋がりがあった事は確実視されている。

歴史的にはカタンタ・ハヴィ側が古い事から、識者の間ではそちら側が有力視されてはいるが、だからと言って確実な証拠は見つかっていないのだ。

しかし還俗した元カタンタ・ハヴィ僧がゼスキア王国へと招かれていたり、逆にゼスキア王国神殿騎士を辞した者が出家してカタンタ・ハヴィに入信したりしている記録が見つかっており、双方になんらかの繋がりがあった事は確実視されている。

なおニスラ僧、カタンタ・ハヴィ僧が、830年現代まで闘気法を伝えている。

基本的にこれら宗派は一般人には闘気法を教えていないが、還俗した元僧侶が闘気法を伝える事までは禁じていないため、一般人、特に自由都市同盟では少数ながら闘気法を使える者も存在している。

自由都市同盟では833~834年のバフォメット事変を契機に、闘気法の使い手やウォルなどを集めた特殊部隊の編制に取り掛かっており、組織的に闘気法の使い手を育成する試みを始めた。

この事で、闘気法の使い手は着実にその数を増やしつつある。

基本的にこれら宗派は一般人には闘気法を教えていないが、還俗した元僧侶が闘気法を伝える事までは禁じていないため、一般人、特に自由都市同盟では少数ながら闘気法を使える者も存在している。

自由都市同盟では833~834年のバフォメット事変を契機に、闘気法の使い手やウォルなどを集めた特殊部隊の編制に取り掛かっており、組織的に闘気法の使い手を育成する試みを始めた。

この事で、闘気法の使い手は着実にその数を増やしつつある。

[応用技]

初歩から使える技

- 拳での闘気法

拳で闘気法を用いた場合、通常より威力が増大する。また拳で闘気法を用いた直後に再度の練気を始めれば、練気時間が半分で済む。

このため、高威力の「気」を用いるために、最初に最低レベルの弱い「気」を練って攻撃し、直後に高レベルの練気を開始するのは素手での闘気法の定石である。

これらを傍証として、元来闘気法は、拳での戦闘技法だったと言う説を唱える者もいるほどだ。

このため、高威力の「気」を用いるために、最初に最低レベルの弱い「気」を練って攻撃し、直後に高レベルの練気を開始するのは素手での闘気法の定石である。

これらを傍証として、元来闘気法は、拳での戦闘技法だったと言う説を唱える者もいるほどだ。

- 『気』による防御

『気』は攻撃に使わずにおけば、数分間はそのまま保持しておく事ができる。

この間に敵から攻撃を受けた場合、そのダメージをある程度吸収、減免した上で、練ってあった『気』は霧散する。

敵から受けたダメージよりも『気』の強さの方が勝っていた場合、完全にダメージを防ぐ事もある。

この間に敵から攻撃を受けた場合、そのダメージをある程度吸収、減免した上で、練ってあった『気』は霧散する。

敵から受けたダメージよりも『気』の強さの方が勝っていた場合、完全にダメージを防ぐ事もある。

-師範級の達人でなければ使えない技

- 練気の中断

闘気法の達人は、高い威力の『気』を長い時間練気して練り上げる事ができる。

だが練気時間の途中で、どうしても相手を攻撃しなければならなくなった場合など、未熟者であれば練気を取りやめて、まったく『気』の恩恵なしに攻撃を行わねばならない。

この場合、練気はまったくの無駄となる。しかし達人であれば途中で練気を中断しても、それまで練気した練気時間に相応の威力の『気』を保持し、それによる攻撃を行う事が可能なのである。

だが練気時間の途中で、どうしても相手を攻撃しなければならなくなった場合など、未熟者であれば練気を取りやめて、まったく『気』の恩恵なしに攻撃を行わねばならない。

この場合、練気はまったくの無駄となる。しかし達人であれば途中で練気を中断しても、それまで練気した練気時間に相応の威力の『気』を保持し、それによる攻撃を行う事が可能なのである。

[参考]

添付ファイル