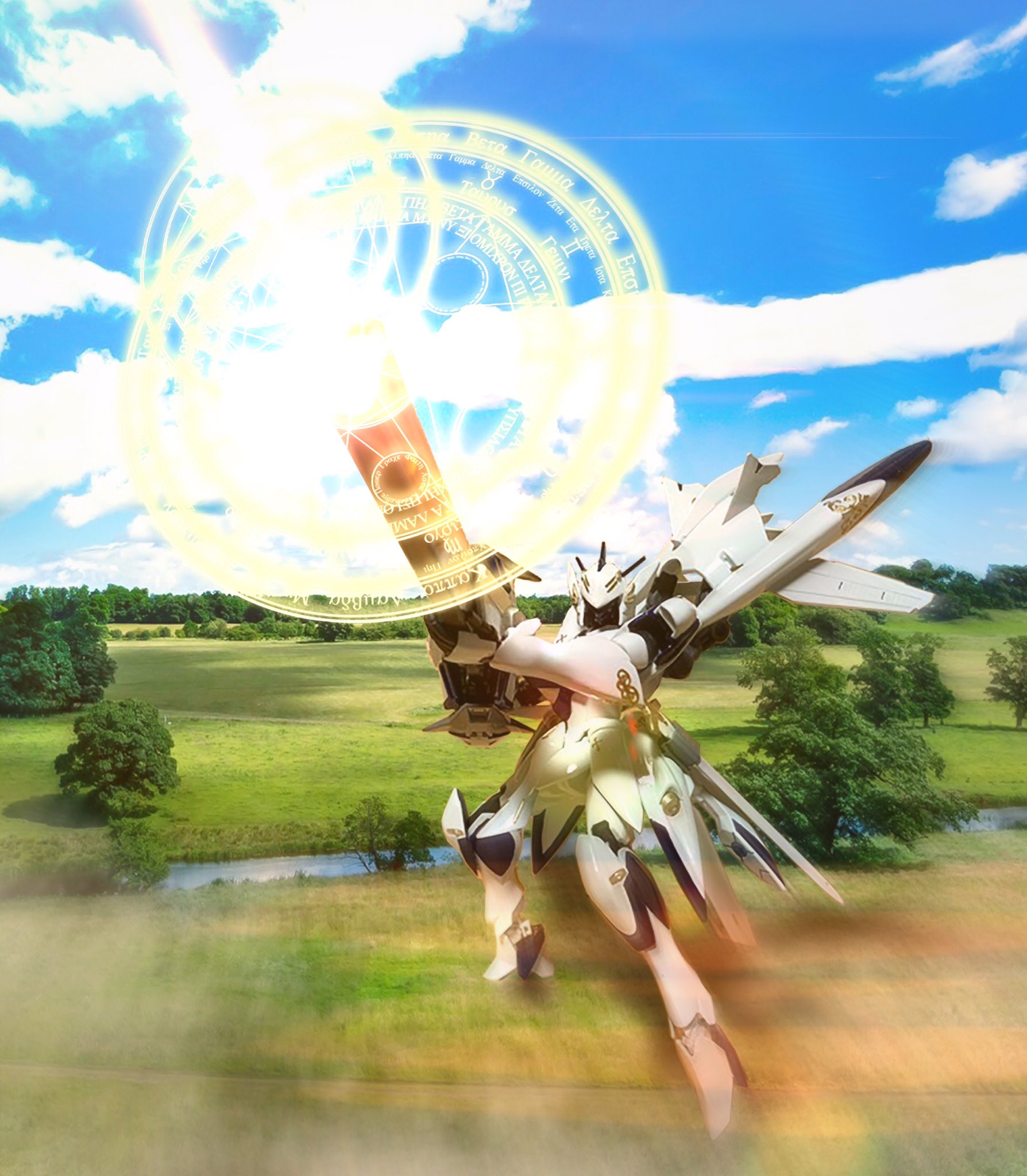

法撃型魔導砲

[解説]

魔導砲とは呼ばれているものの、これはどちらかと言うと『一種類の魔法にのみ対応した魔導杖』と言った方がいい存在である。

これが何時頃から出現したかについては、歴史資料の喪失により定かにはなっていない。

しかし遅くとも聖華暦300~400年代頃には、艦船の副砲や対空砲(対処する相手が機兵であるから、『対空』と言う言葉には語弊があるが)として搭載されていたのは確かである。

これが500年代半ば頃の産業革命期において、この時期爆発的に造られた多数の試作機や実験機の兵装として、いわゆる4.5世代機兵の武装の1つとして小型化、実装された物が機兵用の法撃型魔導砲の始まりであるらしい。

これが何時頃から出現したかについては、歴史資料の喪失により定かにはなっていない。

しかし遅くとも聖華暦300~400年代頃には、艦船の副砲や対空砲(対処する相手が機兵であるから、『対空』と言う言葉には語弊があるが)として搭載されていたのは確かである。

これが500年代半ば頃の産業革命期において、この時期爆発的に造られた多数の試作機や実験機の兵装として、いわゆる4.5世代機兵の武装の1つとして小型化、実装された物が機兵用の法撃型魔導砲の始まりであるらしい。

構造は魔導砲の基部、尾栓部分に低位のブラッドグレイル(ランクD~Eのもの)を埋め込み、砲身内部に発動させる魔法の術式をルーンで刻み込んだ物が基本だ。

このブラッドグレイルに射手あるいは艦船の射撃システムがエーテルを供給すると、ブラッドグレイルで増幅されたエーテルがルーンに沿って流れ、ルーンで記述されたあらかじめ決められた魔法を発動させるのである。

これが基本的な、法撃型魔導砲の仕組みである。

このブラッドグレイルに射手あるいは艦船の射撃システムがエーテルを供給すると、ブラッドグレイルで増幅されたエーテルがルーンに沿って流れ、ルーンで記述されたあらかじめ決められた魔法を発動させるのである。

これが基本的な、法撃型魔導砲の仕組みである。

なお基本的にこの手の法撃型魔導砲は呪文詠唱を必要としない。

ただし一部の詠唱式法撃型魔導砲と呼ばれる形式の物では、呪文詠唱を併用する事で術者そのものの術式(イメージ)構成能力を放射される魔法に上乗せし、威力の増進を図っている。

もっともこの詠唱式法撃型魔導砲は、代償として魔法の放射までに時間がかかり、更には次弾発射までのインターバルもまた長くなる。

ただし一部の詠唱式法撃型魔導砲と呼ばれる形式の物では、呪文詠唱を併用する事で術者そのものの術式(イメージ)構成能力を放射される魔法に上乗せし、威力の増進を図っている。

もっともこの詠唱式法撃型魔導砲は、代償として魔法の放射までに時間がかかり、更には次弾発射までのインターバルもまた長くなる。

ちなみに聖華暦650年代の自由都市同盟は都市同盟軍試作法撃型魔装兵リャグーシカ・ピストレットでは、速射性に優れる通常のルーン式法撃型魔導砲と、威力に優れるが反面速射性に大きく劣る詠唱式法撃型魔導砲の2つが、選択式兵装として用意されていた。

なお後続の機種である法撃型魔装兵リャグーシカ改においては、操手の他に別個に魔導士を乗せるという贅沢な造りによって、射撃インターバルの間でも無防備になる事が避けられるという理由から、威力面だけを重視して詠唱式法撃型魔導砲のみが装備されている。

なお後続の機種である法撃型魔装兵リャグーシカ改においては、操手の他に別個に魔導士を乗せるという贅沢な造りによって、射撃インターバルの間でも無防備になる事が避けられるという理由から、威力面だけを重視して詠唱式法撃型魔導砲のみが装備されている。

また、法撃型魔導砲の亜種と呼べる存在として聖華暦800年代初頭の聖王国企業A.D.A社において開発された魔導器が挙げられる。

これは同国におけるルーンの第一人者であるアウトクルセイダー、アヴェルラ・アルベルティーニの協力のもと編み上げられたルーンを用いて光魔法の発動を補佐するというもので、一般的な法撃型魔導砲と同じく、それぞれの光魔法に合わせて専用のものを用意する必要はあるものの、下位の光魔法である光弾や光剣であれば無詠唱で放つことも可能である。

これは同国におけるルーンの第一人者であるアウトクルセイダー、アヴェルラ・アルベルティーニの協力のもと編み上げられたルーンを用いて光魔法の発動を補佐するというもので、一般的な法撃型魔導砲と同じく、それぞれの光魔法に合わせて専用のものを用意する必要はあるものの、下位の光魔法である光弾や光剣であれば無詠唱で放つことも可能である。

添付ファイル