▽子ページ一覧

瑞州国防軍の陸上装備品一覧(ずいしゅうこくぼうぐんのりくじょうそうびひんいちらん)は、国防軍が現在保有している、陸上における装備品の一覧である。主にこれらの装備を用いるのは国防陸軍と海兵隊であるが、国防海軍や国防空軍も基地警備や個人装備としてこれらを採用している場合がある。

また、過去に導入(開発中止になったものも含む)、あるいは将来導入予定の装備品も含めて記述する。航空機については瑞州国防軍の航空機一覧を参照。

| + | 目次 |

|

36式戦車 ZM36 Medium Tank "SCHNEIDER" |

|||||

第121戦車大隊第1中隊所属のZM36F。シュルツェンを装備している。 |

36式戦車(ZM36)は、1936年に登場した中戦車である。元は瑞州合衆国連邦軍時代に生産、装備されていたII号中戦車が、国防軍に引き継がれたもの。なお国防軍に合流しなかった連邦軍の残党である鹿毛川幕府陸軍も、瑞州内戦を通じて本車を主力として運用している。 瑞州戦車の中で最も生産数が多く、1943年ごろには改良が限界に達していたものの、瑞州内戦時まで主力として使用され続け、瑞州戦車部隊のワークホースとして機能した。また75mm砲の搭載を前提に設計されたこともあり、回転式砲塔の直径が大きいため、長砲身の75mm砲に設計変更が可能であり、既存車両でも長砲身に換装することが容易であった。そのため、変化する国際情勢や技術進歩の中で様々な要求に応じるべく車体部分を流用した多種多様な派生型を生み出した。 派生型一覧 ・ZMX36 旧称、試製II号中戦車。量産を前提としたプロトタイプ。制式符号が振られているものの、国防軍では使用されていない型の一つ。 ・ZM36A 旧称、II号中戦車甲型。当時としては強力な短砲身24口径75mm砲を搭載していたが、ニッケルを含まない圧延装甲板は車体前面が20mm、砲塔前面が16mm、その他が14.5mmと不十分であった。制式符号が振られているものの、国防軍では使用されていない型の一つ。 ・ZM36B 旧称、II号中戦車乙型。砲塔・車体装甲板が前面30mmに強化され、車体前方機銃が無くなり、ピストルポートが設置された。制式符号が振られているものの、国防軍では使用されていない型の一つ。 ・ZM36C 旧称、II号中戦車丙型。車体前方機銃が復活、側面と後面の装甲厚が15mm→20mmへ強化されているが防御力は不十分で、後に増加装甲が取り付けられるようになった。また攻撃力の増強のために48口径に改修された車両も存在した。制式符号が振られているものの、国防軍では使用されていない型の一つ。 ・ZM36D 旧称、II号中戦車丁型。C型と比較すると砲塔やハッチなどの形状に細かい変更がなされた。車体前面装甲は50mmに強化され、その他の部位にもC型の後期型と同様に増加装甲が取り付けられたため防御力は向上した。また、キューポラの前に設置されていた横長の換気用ハッチに代わり電動式の換気扇が装備された。制式符号が振られているものの、国防軍では使用されていない型の一つ。 ・ZM36E 旧称、II号中戦車戊型。車体の形状を変更し増加装甲を廃止した代わりに基本装甲が全体的に強化され(前面:50mm、側面:30mm)、重量増加に合わせて履帯幅が400mmに、転輪の厚みがゴム部分で90mmに増加した。制式符号が振られているものの、国防軍では使用されていない型の一つ。 ・ZM36E1 旧称、II号中戦車戊型改。II号中戦車として初めて長砲身の43口径75mm戦車砲を搭載した。後期生産型からは48口径砲が搭載され、更なる火力の強化が図られた。他にも砲塔側面や前面右側の視察口が廃止されるなど生産途中に何度も改良が加えられている。 ・ZM36F 旧称、II号中戦車己型。新型の変速機を搭載、車体前面装甲を80mmの1枚装甲に、砲塔上面装甲を前部16mm、後部25mmに変更した。なお「シュルツェン」と呼ばれる対戦車銃から側面装甲やハッチを防御する外装式の補助装甲板も生産途中から標準装備となり、シュルツェンが邪魔で使えなくなった車体側面の視察口が廃止されている。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 設樂陸軍工廠 | ||||

| 運用開始 | 1936年 | ||||

| 運用状況 | 退役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 7.02m | ||||

| 全幅 | 5.90m | ||||

| 全高 | 2.67m | ||||

| 要員数 | 5名 | ||||

| 行動距離 | 210km(初期)/320km(中期以降) | ||||

|

試製44式戦車 ZMX44 Medium Tank (Prototype) |

|||||

|

試製44式戦車(ZMX44)は、瑞州軍が試作した中戦車である。元は瑞州合衆国連邦軍時代に計画、試作されていた試製XLIV号中戦車が、国防軍に引き継がれたもの。なお、国防軍に合流しなかった連邦軍の残党である鹿毛川幕府陸軍も構想図や設計図などの情報を用い、瑞州内戦を通じて本車を運用した。 1936年に登場したII号中戦車は、車内容積が十分であったこともあり、国防陸軍も内戦を通じて運用するほど優秀な設計の戦車であった。しかし1940年代、機動しながらの対戦車戦をII号中戦車だけに任せきりになっている状態を憂慮した陸軍参謀本部は、同じく中戦車だが対戦車用途ではなく歩兵支援用途に用いられていたI号中戦車の代替に、II号中戦車戊型改と同等の戦車砲を搭載し、かつII号中戦車と同等の40km/hで走る35トン級の新型中戦車の開発を指示した。そうして計画、開発されたのが試製XLIV号中戦車である。 全体的な構造としては、本車は車体後方に機関室、車体中央部に砲塔および戦闘室を設け、車体前方には操縦室、副砲および変速操向機を収容する設計が行われている。車体前面に副砲を装備する設計は世界的にも異色であった。この配置となった理由は、装填間隔が長く取り回しに難のある主砲に代わり、不意遭遇した敵火点、対戦車砲、歩兵等の脅威を除去するためとされる。また主武装となる75mm砲には半自動装填装置が採用されており、3~4秒で次弾(トレーに装填されている砲弾)と次々弾(装填手が保持する砲弾)の発射を可能としている。このような新機軸を採用した結果、中戦車なのに重戦車並みの大きさとなり、隠匿性が悪化した。また装甲も避弾経始を取り入れた傾斜装甲にするという計画であったが、実車に実装された装甲は避弾経始が不十分であり、耐弾試験時にそれが発覚している。 瑞州国防軍が1946年に成立した際、設樂工廠で改善作業が続いていたこの試作戦車も編入し44式試作戦車(ZMX44)と名付けたが、既に多くの点で性能が勝る45式主力戦車の本格的な量産の目途が立ったため、内戦前にZMX44の計画は中止された。一方国防軍に相対する旧軍およびそれを糾合した鹿毛川幕府軍は、設樂工廠とは別の工場にあった数台の試作車両を完成させ、内戦末期に機甲戦力として投入した。 派生型一覧 ・ZMX44 旧称、試製XLIV号中戦車。 ・ZMX44J 旧称、試製XLIV号駆逐戦車。型式符号の「J」は駆逐戦車(Jagdpanzer)に由来する。ZMX44の車体をベースに開発されていた駆逐戦車であり、計画はZM47駆逐戦車として日の目を見た。 ・ZM47 ZMX44の車体をベースに開発されていた駆逐戦車。原型とは異なり国防軍が計画を完遂させ、量産配備・習熟を待って瑞州内戦にも投入された。戦後も対機甲火力として生産・配備が続けられたが、対戦車ミサイルなどの発達により、1970年代になると退役。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 設樂陸軍工廠 | ||||

| 試験開始 | 1944年 | ||||

| 運用状況 | 計画中止 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | n/a | ||||

| 全幅 | n/a | ||||

| 全高 | n/a | ||||

| 要員数 | 名 | ||||

| 行動距離 | 200km | ||||

|

45式戦車 ZM45 Main Battle Tank "EBERSTEIN" |

|||||

|

45式戦車(ZM45)は、1945年に登場した主力戦車である。元は瑞州合衆国連邦軍時代に生産、装備されていたI号重巡航戦車が、国防軍に引き継がれたもの。なお、国防軍に合流しなかった連邦軍の残党である鹿毛川幕府陸軍の一部も、瑞州内戦を通じて本車を運用している。1960年代まで生産が続けられ、1980年代まで前線配備が行われた。また、ZM45のシャーシは他のいくつかの車両にも転用された。ZM45は装甲、操縦性、武装に優れ、非常に人気のある戦車であったが、後述の問題点により、「ZM45」としては長くは使われなかった。 派生型一覧 ・ZMX45 旧称、試製XLV号重巡航戦車。砲塔周囲全周を鋳造製とし上面に装甲板を溶接した構造の砲塔を持つ試作車。 ・ZM45A 旧称、I号重巡航戦車甲型。試作車を基礎として砲塔前面のみを鋳造製、側面と後面および上面を溶接式の装甲板とする改良砲塔を採用した最初の生産型。主砲は76.2mm戦車砲。 ・ZM45B 旧称、I号重巡航戦車乙型。砲塔を新設計の一体鋳造に変更し、エンジンを出力向上型に換装。のちに全車がC型に改修された。 ・ZM45C 旧称、I号重巡航戦車丙型。B型の主砲を84mm戦車砲に、またエンジンを更なる出力向上型に換装、射撃管制装置を新型に変更した。 ・ZM45D 旧称、I号重巡航戦車丁型。副武装を変更。この後の派生型のベースとなる。 ・ZM45D1 旧称、I号重巡航戦車丙型改。D型をベースに前面に厚さ2インチ(50.8mm)の装甲板を追加。 ・ZM56 D型をベースにした全面的な改良型。後述。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 設樂陸軍工廠 | ||||

| 運用開始 | 1945年 | ||||

| 運用状況 | 退役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | n/a | ||||

| 全幅 | n/a | ||||

| 全高 | n/a | ||||

| 要員数 | 名 | ||||

| 行動距離 | 450km | ||||

|

56式戦車 ZM56 Main Battle Tank "EBERSTEIN" |

|||||

|

56式戦車(ZM56)は、瑞州国防陸軍が運用した主力戦車である。45式戦車改とも。 ZM45の燃費の悪いガソリン・エンジンと前進5段/後進2段で構成された手動変速機のパワーパック、非防塵仕様のラジエイターは暑熱と細かい砂塵に溢れた瑞州北部の砂漠地帯には適応できなかったために、瑞州内戦後半において、ZM45は北部砂漠地帯を進軍できず、オフロードでの機動力に劣るもののZM46が砂漠地帯での戦車戦を遂行した。内戦終結後、全国的にZM45を配備する予定だった国防陸軍はこの状況をよしとせず、また瑞州国土に多い勾配の急な丘を幾度となく超えるとトランスミッションやブレーキが焼け付いたり、主砲の84mm戦車砲が遠距離になるにつれて着弾散布界が急速に広がる傾向にあったこともあり、ZM45の改修および改修型新造を決定。主に大口径化された主砲の開発に手間取ったものの、退役するZM46をも代替する105mm戦車砲搭載車としてZM56が開発された。 派生型一覧 ・ZM56A ZM45Dをベースに、主砲を105mm戦車砲に換装、車体後部に外付け装甲板箱型燃料タンクを増設。 ・ZM56A1 A型の前面に厚さ2インチ(50.8mm)の装甲板を追加。 ・ZM56A2 ZM45からの改修時に、A型・A2型での変更を一括して実施した型。 ・ZM56B B型の車体後部を延長して車体内後部に燃料タンクを増設し、これにより車体後部外付けの装甲板箱型燃料タンクは廃止した新設計の車体を採用。さらに既存の車体内燃料タンクも改良して燃料搭載量を増加することで航続距離を延長している他、主砲に排煙器を追加、対空機関銃を装備した。 ・ZM56B1 B型をベースに前面に厚さ2インチ(50.8mm)の装甲板を追加。 ・ZM56B2 B1型をベースに赤外線暗視装置を追加。 ・ZM56B3 12.7mm機関銃を測距機関銃(スポッティングライフル)化。 ・ZM45C エンジンを改良型に換装。 ・ZM56C1 C型をベースに赤外線暗視装置を追加。 ・ZM56D C型をベースに装甲を強化し、エンジンとトランスミッションを換装した型。 ・ZM56D1 D型をベースに赤外線暗視装置を追加。 ・ZM56D2 12.7mm機関銃を測距機関銃化。 ・ZM56D3 D1型・D2型での変更を一括して実施した他、砲塔旋回装置を改修した型。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 1956年 | ||||

| 運用状況 | 退役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | n/a | ||||

| 全幅 | n/a | ||||

| 全高 | n/a | ||||

| 要員数 | 名 | ||||

| 行動距離 | 450km | ||||

|

46式戦車 ZM46 Main Battle Tank "DRAIS" |

|||||

|

46式戦車(ZM46)は、1945年に登場した主力戦車である。元は瑞州合衆国連邦軍時代に生産、装備されていたIII号重戦車が、国防軍に引き継がれたもの。なお、国防軍に合流しなかった連邦軍の残党である鹿毛川幕府陸軍も、瑞州内戦を通じて本車を運用している。 国防陸軍においては重戦車の分類が廃止されたため主力戦車に分類されていたものの、運用上は敵重戦車を駆逐する支援戦車(特に45式主力戦車の支援)であり、これは従来の駆逐戦車の任務に類似するものであった。このため他の主力戦車1個小隊につき1輌が配備された。また幕府陸軍のものと区別するため、装甲防御力を向上するために中空増加装甲が砲塔前面に取り付けられる改修も施された。瑞州内戦を通じて、その堅牢さと火力から、国防軍で最も対戦車戦に活躍した。しかしながら内戦終結後、重戦車のコンセプトそのものが時代にそぐわなくなった他、オフロードでの機動力はZM45に劣る点を指摘され、予算削減という事情もあり、ZM45の改修新造とZM60の実戦配備が行われると同時に完全に退役した。 派生型一覧 ・ZMX46 旧称、試製XLVI号重戦車。ZM46Aの車体にZM45の砲塔を搭載した試作型。 ・ZM46A 旧称、III号重戦車甲型。最初の量産型で、ドライバー用ペリスコープを3個装備している。 ・ZM46B 旧称、III号重戦車甲型。A型の改良型で、ドライバー用ペリスコープが1個に変更された他、前面装甲と排気システムが改良された。 ・ZM47A ZM46の車両を使用した駆逐戦車。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 設樂陸軍工廠 | ||||

| 運用開始 | 1946年 | ||||

| 運用状況 | 退役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | n/a | ||||

| 全幅 | n/a | ||||

| 全高 | n/a | ||||

| 要員数 | 名 | ||||

| 行動距離 | 450km | ||||

|

53式戦車 ZM53 Main Battle Tank "SAIJIMA" |

|||||

|

53式戦車(ZM53)は、46式戦車の後継として開発された主力戦車である。後継として開発されながら、完成したてのZM53の90mm砲より大口径である長砲身100mm砲を装備し、装甲防御、機動性共にZM53に勝る戦車が世界中で急速に増加していると判断されたため、ZM53の部隊配備と平行して更なる改良と設計を刷新した新型戦車の開発が必要と結論され、ZM53はそれらが完成するまでの暫定的存在という位置づけとなった。そのためZM53が陸軍の主力として用いられた期間は非常に短く、大半の期間で州兵が運用した。 派生型一覧 ・ZMX53 試作型。 ・ZM53A 量産型。主砲は43口径90mm戦車砲。Y字型のマズルブレーキを有していたが、後にT字型へ変更された。 ・ZM53B 新型の操縦席ハッチと、12.7mm重機関銃M2の操作と装弾を車内から行うことが可能なM1車長用キューポラを搭載した型。 ・ZM53C パワーパックとトランスミッション、砲塔制御装置を改良し、リアパネルの改設計を行った型。 ・ZM53C1 ZM53Cの測距装置を更新し、操作の容易な操行装置、駐退復座機を搭載した型。上部支持輪は片側3個に変更されている。訓練用戦車として開発された。 ・ZM53D ZM53Bのエンジンをディーゼルエンジンに換装し、新型の射撃統制装置を搭載した改良型。 ・ZM53E 主砲を53口径105mm戦車砲に換装、同軸機銃を変更し、パワーパックをZM60と同一規格のものに換装した型。新造はされず、全て既存のZM53A/B/C/Dを改修して製造された。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 1953年 | ||||

| 運用状況 | 退役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | n/a | ||||

| 全幅 | n/a | ||||

| 全高 | n/a | ||||

| 要員数 | 名 | ||||

| 行動距離 | 463km | ||||

|

60式戦車 ZM60 Main Battle Tank "SAIJIMA" |

|||||

第28戦車大隊第2中隊所属のZM60B。赤外線照射装置を装備している。 |

60式戦車(ZM60)は、前作のZM53の機動力と火力に改良を加えたモデルである。数々の改良点はあるものの、ZM53との根本的な差異はなく、総合的にはZM53の改良型である。ZM53は新型戦車の開発完了までの暫定的存在という位置づけだったが、この新型戦車として開発されたのがZM56とZM60の二種類であった。どちらも105mm砲を搭載しており、この2つは並行運用された。愛称はZM53と同様、開発主任の名にあやかり、「サイジマ」とされている。 後に、ZM60C(ZM60改)の量産が1980年から開始された、ZM60A/Bの近代化改修型かつ、ZM56を置き換える戦車である。第4世代複合増加装甲を装着し、同世代の戦車と同じ120mm滑腔砲を搭載した。ZM60Aの改修案にはERA(爆発反応装甲)を搭載したモデルも検討されていたが、試作実験の結果ERAは戦車の主砲から発射される徹甲弾に対してはほとんど無力であることが判明し、さらに近年の対戦車ミサイルや無誘導ロケットなどのタンデム弾頭化によりHEAT弾に対する有効性も大きく低下したため、更なる防御力強化の必要から複合増加装甲が開発された。 派生型一覧 ・ZMX60 主砲のみを105mm砲に換装したZM53の砲塔を新型の車体に搭載した試作型。 ・ZM60A ZM53に類似した亀甲形砲塔を搭載した基本型。一部の車両はZM53を改修して生産されている。 ・ZM60B 砲塔を亀甲形からより内部容積が広く避弾経始に優れた前面装甲の厚い形状のものに変更し、砲塔が新型となったことに併せて車体各部の装甲厚を増加させ、サスペンションや射撃管制装置、操縦装置を改良、車内レイアウトの変更などの改修を施した改良型。 ・ZM60C(60式戦車改) 新型キューポラとERAを装備。更に主砲砲身への放熱用サーマルジャケット装着、砲塔後部バスケットの大型化、砲塔側面への発煙弾発射機の追加装備、などの改修が行われた大規模改修型。 ・ZM60D(60式戦車改二) ERAは戦車の主砲から発射される徹甲弾に対してはほとんど無力であることが判明し、さらに、近年の対戦車ミサイルやロケット弾のタンデム弾頭化によりHEAT弾に対する有効性も大きく低下したため、更なる防御力強化の必要から開発された。ZM53の亀甲型砲塔搭載車の車体前部と砲塔の増加装甲を、ERAから「第4世代型」増加複合装甲に換装。また車体左右にもサイドスカート(前側の2枚ずつは中空装甲)を追加した。 ・ZM60D1(60式戦車改二) 砲塔の複合装甲が垂直に近い形状で、戦闘時の戦車長の前方視界がかなり悪かったZM60Dを改修し、楔形複合装甲を採用したことで戦車長の視界の改善を図った型。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 1960年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 9.309m | ||||

| 全幅 | 3.6m | ||||

| 全高 | 3.3m | ||||

| 要員数 | 4名 | ||||

| 行動距離 | 450km | ||||

|

13式戦車 ZM13 Main Battle Tank "WICKENHEISER" |

|||||

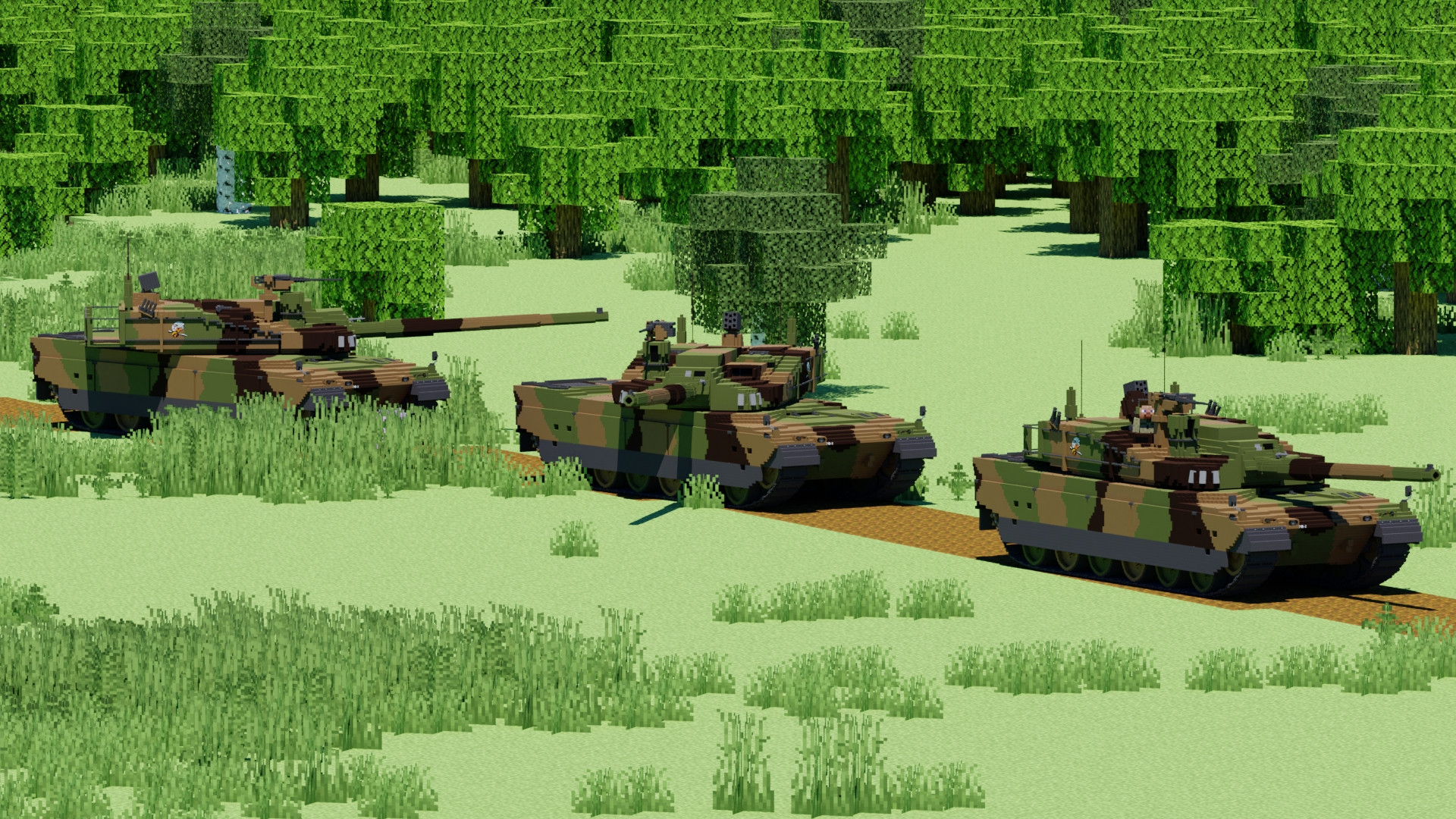

第25戦車大隊第4中隊所属のZM13A [(*1)] 。  第7戦車大隊第2中隊所属のZM13B。 |

13式戦車(ZM13)は、53式/60式戦車の後継として開発された主力戦車である。車両性能、火力、防護、機動性だけでなく、C4I能力にも重きが置かれている最新鋭の主力戦車。搭載しているC4Iシステムは国防陸軍のネットワークに組み込まれ、リアルタイムに戦車間の情報共有ができるほか、歩兵の屋外コンピュータネットワークに接続し歩兵部隊との統合軍事作戦が可能である。愛称は開発主任の名にあやかり、「ウィッケンハイザー」とされている。 高速な自動装填装置により、約3.5秒の間隔で120mm主砲を連射することができ、またハイドロニューマチック・アクティブ・サスペンションによる射撃時の体勢調整と反動吸収も可能。これとともに台形状の砲塔正面の装甲形状を有し、ハルダウン射撃時に正面投影面積を極限できる。また高度な射撃管制装置との組み合わせで、ZM13は高速な行進間射撃を可能とする。他、前進・後進ともに70km/hを実現する無段変速機を搭載する。 車体や砲塔の主装甲はモジュール式複合装甲で構成されており、作戦状況や重量要件に応じてさまざまな種類の装甲を搭載することができる。その他、爆発反応装甲(ERA)も装着可能であり、車体や砲塔側面に取り付けている場合が多い。 長年ZM60の改修ばかり行ってきた瑞州の軍需産業界では久々の新型戦車であり、パワーパックなど、開発は難航、長期化した。計画は1995年からスタートしていたものの制式化、量産開始が2013年にまでずれ込んでいることからもそれが伺える。 派生型一覧 ・ZMX13 試作型。 ・ZM13A 44口径120mm主砲を搭載する量産型。 ・ZM13B 55口径120mm主砲を搭載する量産型。機甲師団に集中配備されている。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 機甲戦 | ||||

| 分類 | 主力戦車 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 2013年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 10.3m(A型) | ||||

| 全幅 | 3.35m | ||||

| 全高 | 3m | ||||

| 要員数 | 3名 | ||||

|

試製95式機動戦車/23式機動戦車 ZMX95/ZM23 Mobile Tank "BARRETT" |

|||||

試験評価本部・機甲試験隊所属のZMX95(装甲レベル1)。  第21独立機甲騎兵連隊・戦車中隊所属のZM23。 |

試製95式機動戦車(ZMX95) | ||||

|

ZMX95は、空輸可能な即応展開戦力として開発された試作軽戦車である。 1980年代、国防陸軍は65式軽戦車(ZM65)に代わる空輸可能な戦車を探しており、ZM65の更新や代替を目的としたいくつかの試みは、長年にわたって失敗に終わっていたが、1992年に六菱重工業社の車両が採用された。ZMX95は、空挺第10師団のZM65の後継車として期待されていたほか、他部隊の対戦車ミサイル搭載車の後継車としても期待されていた。しかしながら、他の新プログラムに資金を回すことになったため、ZMX95の開発は1997年に中止された。 小口径普通弾および弾片からの防御能力を実現する装甲レベル1、増加装甲を取り付けて小口径徹甲弾および機関砲弾からの防御能力を実現する装甲レベル2、大型の増加装甲を用いて30mm口径弾までの機関砲弾および対戦車兵器からの防御能力を実現する装甲レベル3が装甲防護力として設定されている。重量の問題から、装甲レベル2では空挺投下は不可能となり、装甲レベル3ではC-8による空輸が不可能となる。 派生型一覧 ・ZMX95 試作型。計画は1997年に中止され、製造済みの3両の試作車は博物館などへ寄贈された。 ・ZM23 30年近く空いて再び日の目を見ることとなった正式採用型。後述。 |

|||||

| 23式機動戦車(ZM23) | |||||

|

ZM23は、空輸可能な即応展開戦力として開発された軽戦車である。 2018年、歩兵支援用機動戦車(ISMT)プログラムの一環として、歩兵旅団戦闘団の強行突入作戦を支援するための空輸可能な軽戦車の開発が国防陸軍から発表された。六菱重工業はISMTプログラムに対し、ZMX95の改設計(メーカー側の非公式名称はZMX95改。国防軍側の仮名称は不明)を提出した。同プログラムの要件では、105mmまたは120mmの主砲を持つ設計が求められており、必ずしも空挺降下が可能である必要はないが、2台が大型輸送機に収まり、前線飛行場に展開できることが望まれる。ZMX95改は2020年春からテストが開始され、2022年に採用を獲得。翌年から生産を開始され、23式機動戦車(ZM23)の制式名称を与えられた。外見および防護力はZMX95の装甲レベル3に準ずるが、主砲が120mm滑腔砲に換装されている他、重量軽減のためにZM33 12.7mm重機関銃がオミットされている。 派生型一覧 ・ZMX95改 2020年春からテストが開始された、ZMX95の再生産・近代化型。 ・ZM23 正式採用型。 |

|||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 即応展開 | ||||

| 分類 | 軽戦車/空挺戦車 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 試験期間 | 1992年-1997年 | ||||

| 運用開始 | 2023年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

|

74式自走155mm榴弾砲 ZM74 155mm Self-propelled Howitzer |

|||||

|

74式自走155mm榴弾砲(ZM74)は、瑞州国防陸軍の運用していた自走榴弾砲である。車体後部に密閉式の全周旋回砲塔を有し、車体・砲塔はアルミ合金溶接構造である。乗員は車長、砲手、装填手2名、通信手、操縦手の6名。当時としては珍しい自動装填装置を備えているのが特徴で、回転ドラム式の弾倉により弾体の機械装填を行う。ただし、装薬については砲弾装填後、手動で装填される。これにより最大で毎分6発の砲撃をすることができる。後継の98式の配備に伴い全車が退役した。 | ||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 敵部隊制圧 | ||||

| 分類 | 自走榴弾砲 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 1974年 | ||||

| 運用状況 | 退役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 7.79m | ||||

| 全幅 | 2.98m | ||||

| 全高 | 2.55m | ||||

| 要員数 | 6名 | ||||

|

98式自走155mm榴弾砲 ZM98 155mm Self-propelled Howitzer |

|||||

|

98式自走155mm榴弾砲(ZM98)は、74式の後継車両として設計された自走榴弾砲である。車体前部の右側に操縦席があり、3基のペリスコープが備えられている。その左側には機関室が配置されている。98式は行進、射撃準備、射撃、撤去の一連の動作を機械力により大幅に自動化することで、短時間の射撃の後に陣地変換をすることの多い現代戦に対応している。最大射程は約30km。 | ||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 敵部隊制圧 | ||||

| 分類 | 自走榴弾砲 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 1998年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 12.2m | ||||

| 全幅 | 3.2m | ||||

| 全高 | 3.9m | ||||

| 要員数 | 4名 | ||||

|

05式高機動ロケット発射機 ZM05 High Mobility Artillery Rocket Laucher |

|||||

陸軍第27多連装ロケット砲大隊・第1射撃中隊のZM05 HIMARL。 [(*2)] 。 |

05式高機動ロケット発射機(ZM05)は、1990年代後半に開発された多連装ロケットランチャーであり、中型戦術輸送車(MTV)のフレームに搭載される。 HIMARLは、1つのポッドに6発の誘導ロケットまたは1発の地対地ミサイルを搭載する。ロケット弾は「多連装ロケットシステム弾」として規格化されており、HIMARLはその全ロケットを発射できる。他、対空兵装として地上発射型のAIM-7ミサイル(MAIM-7)にも対応している。HIMARLの弾薬ポッドはZM82多連装ロケット砲と互換性があり、ZM82とその亜種の標準的な2つのポッドに対し、HIMARLのポッドは1つである。ランチャーはC-2やC-8輸送機で輸送することができる。 |

||||

|

多連装ロケットシステム弾(Munistions for Multiple Rocket System:MMRS) ・甲6号噴進弾 227mmロケット弾。二重用途改良型通常弾である対人対装甲用の子弾を644個搭載。 ・甲6号1型噴進弾 延長射程型。搭載弾頭数を削減した代わりにロケットモーターを大型化し、射程を45kmに延長。威力向上型の子弾を518個搭載。 ・甲6号2型噴進弾 威力向上型の子弾を518個搭載し、A1型完成まで暫定的に運用された。 ・甲8号噴進弾 ペイロードの代わりに3つのバラストコンテナと3つのスモークマーキングコンテナを備えた6号弾の変種。 ・甲8号1型噴進弾 短縮射程訓練ロケット弾。丸い先端部を持ち、射程9kmへ短縮。 ・乙10号噴進弾 精密誘導ロケット。射程60-100km、子弾x404個。 ・乙10号1型噴進弾 10号弾の改良型。200ポンド級の単弾頭に交換されている。この弾頭は多数のタングステン球破片弾を打ち出す。 ・乙11号噴進弾 10号弾の派生型。ユニタリーと呼ばれる単一高性能爆薬弾頭を持つピンポイント攻撃型。 ・MGM-9 地上発射短距離弾道弾。当該項目参照。 |

|||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 敵部隊制圧 | ||||

| 分類 | 多連装ロケット砲 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 2005年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 7.65m | ||||

| 全幅 | 2.85m | ||||

| 全高 | 3.20m | ||||

| 要員数 | 3名 | ||||

|

22式装輪自走155mm榴弾砲 ZM22 155mm Wheeled Self-propelled Howitzer |

|||||

国防陸軍訓練教育本部・砲兵教導団所属のZM22。 |

22式装輪自走155mm榴弾砲(ZM22)は、瑞州国防軍の装輪式自走榴弾砲である。82式重輸送戦術トラック 10×10のトラックシャーシをベースに開発されており、155mm口径の砲身やマズルブレーキ、粉塵吸引器を装備する無人砲塔が装備されている。運転席は完全に装甲で保護され、NBC戦闘にも対応、3人乗りで冷房を完備する。車両と砲塔は全て運転席のコントロールルームから操作可能で発射まで全て遠隔操作で行える他、不備があった場合にバックアップとして手動で動作も可能。使用砲は基本的に98式の砲と同等性能であり、砲弾や装薬も同じものが使用可能であるという。 | ||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 敵部隊制圧 | ||||

| 分類 | 装輪自走榴弾砲 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 2022年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | n/a | ||||

| 全幅 | n/a | ||||

| 全高 | n/a | ||||

| 要員数 | 3名 | ||||

|

試製48式対空戦車 ZMX48 Anti-Aircraft Tank (Prototype) |

|||||

|

試製48式対空戦車(ZMX48)は、瑞州内戦前夜に開発されていた試製XLVI号超重戦車の設計を転用した対地・対空両用戦車である。内戦時における幕府軍での名称はI号重対空戦車。 開戦までにXLVI号の試作車のシャーシは幕府軍の手によって一部完成していたが、開戦と同時に幕府軍は同車両をI号重対空戦車として対空用途に転用することを決定した。これは空軍力で劣る幕府軍の実情を勘案したものとされる。戦後報告によれば、このとき上層部では、対空砲としてどの口径の砲を搭載させるかについて分裂があった模様であるが、命中すれば一撃で敵機を撃墜可能であるように大口径の砲が志向され、結果として8.8cm高射砲が2門、連装対空砲として採用された。140トンの車体に見合う砲は対空機関砲程度のものには務まらず、高射砲のそれしかないという論もあったとされる。しかし高射砲を連装としたために砲架にかかる負荷は相当で、試作車や初期運用車は足回りや砲架の故障に悩まされた。この問題に対しては、移動時は砲身を固定して振動による砲架ギアの摩耗とそれに伴う乱照準を防ぐという運用法が考案され、運用部隊で徹底された。また巨大すぎて生産にも運用にも大量に物的・人的資源を要したため、生産数は22輌と、二個中隊にも満たない数であった。 幕府陸軍はI号重対空戦車を第1独立対空戦車中隊、第2独立対空戦車中隊に配備し、内戦中盤の瑞京攻勢に投入、国防陸軍や国防空軍の近接航空支援機を苦しめた。一方瑞州情報局はこの新兵器の情報を既に手に入れており、両独立対空戦車中隊指揮所を強襲することでI号軍団の無力化を図った(ジャイアントキリング作戦)。かくして陸軍コマンド部隊とのこの共同作戦は成功し、I号の乗組員たちは自爆処理を狙ったが、幕府軍の不十分な補給体制では十分量の爆薬の確保にさえ失敗し、結果として総生産輌数のうち6輌が自爆の後に大破・走行不能、1輌が戦車戦の中で撃破、3輌が故障により前線放棄となったが、残りの12輌は国防軍に鹵獲された。 鹵獲されたI号重対空戦車は試製48式対空戦車と改称され、試験部隊で運用・整備方針を確立しつつ順次反抗作戦に投入、と予定された。しかし輸送中に終戦を迎え、48式が前線へ姿を現すことは遂になかった。ただし、濃前州北部を自走移動中の48式2輌に対し、地域旅団兵が隠していたII号中戦車己型3輌が襲撃を仕掛けた事例があり、その際II号が48式1輌に命中弾を与えるも正面装甲を抜くことができず、反撃を受けて全滅した事例が存在する。 派生型一覧 ・I号重対空戦車 旧幕府軍で運用された、試製XLVI号超重戦車の設計を転用した対空戦車。 ・ZMX48 I号重対空戦車を鹵獲した国防軍による同戦車の名称。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 対空・機甲戦 | ||||

| 分類 | 対空戦車 | ||||

| 開発 | 設樂陸軍工廠 | ||||

| 試験開始 | 1948年(国防軍) | ||||

| 運用状況 | 計画終了 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 8.73m(車体長) | ||||

| 全幅 | 4.48m | ||||

| 全高 | 3.38m | ||||

| 要員数 | 6名 | ||||

| 行動距離 | 不明 | ||||

|

76式長距離地対空誘導弾 クラズ ZM76 Long-Range Surface-to-Air Missile "Kraz" |

|||||

第12高射大隊・第4中隊のZM76(発射機)。 |

76式地対空誘導弾は、瑞州国防陸軍で使用されている主要な防空システムである。「クラズ」は使用するミサイルであるMIM-6自体の名前だが、ZM76システム全体の愛称として用いられることもある。 1984年からクラズシステムは、陸軍の主要な高・中防空(HIMAD)システム・中型戦術防空システムとして既存のシステムに取って代わるようになった。 これらの役割に加えて、クラズは陸軍の対弾道ミサイル(ABM)システムにおける機能を与えられている。このシステムは少なくとも2040年まで実戦投入されると予想されている。 クラズシステムを運用する高射大隊は、本部付隊、メンテナンス中隊、そしてクラズシステムを使用する4~6個の発射中隊で構成されている。各発射中隊は、6基の発射機と火器管制小隊、ランチャー小隊、本部/整備小隊で構成されており、これらの隊は中隊指揮官の裁量で、単一の小隊または2つの別々のユニットに分離されることがある。 発射機はトレーラー上に搭載されるキャニスター式のもので、キャニスターは4個まで搭載できる。発射機等の大型機材を牽引するトラクターは82式重輸送戦術トラックのトラクター型を使用している。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 広域防空 / 対弾道弾防衛 | ||||

| 分類 | 地対空ミサイルシステム | ||||

| 開発 | ディーフィア | ||||

| 運用開始 | 1976年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元(トラック部分) | |||||

| 全長 | 10.2m | ||||

| 全幅 | 2.4m | ||||

| 全高 | 2.8m | ||||

| 要員数 | 2名 | ||||

|

02式装輪装甲車 ZM02 Armored Personnel Carrier |

|||||

第40即応歩兵大隊・第2中隊のZM02A。 |

02式装輪装甲車(ZM02)またはArmored Personal Carrier with Modular System(APCMS)は、藤重工が製造する8輪式の汎用装甲車である。 ZM02の主な特徴はモジュラー設計で、同じ車両に異なるタレット、武器、センサー、通信システムを組み込むことが可能となっている。APC(装甲兵員輸送車)、IFV(歩兵戦闘車)、通信車、救急車、大口径迫撃砲や銃システムで武装した火力支援車など、さまざまな派生型が存在する。 この車両は非常に優れたレベルの地雷対策が施されており、最大10キログラムのTNT爆発に耐えることができる。また底面以外にも堅牢な装甲が施されており、30mm口径のAPFSDS弾の直撃にも耐え得る。もう一つの重要な特徴は、速度や敏捷性をも増強する、荒れた地形での乗員の快適性を兼ね備えた非常に優れた機動性で、これは各車輪を個別に調整する頑丈なハイドロニューマチック・サスペンションによって実現している。 仕様一覧 ・APCMS Basic 基本仕様であり、装甲兵員輸送車、歩兵戦闘車、救急車、偵察車、迫撃砲運搬車、対戦車誘導弾発射車両が含まれる。 ・APCMS High Roof より大きく高い後部コンパートメントが特徴で、車内でより多くのスペースを必要とする作業を行うことが可能。 ・APCMS for Heavy Weapons より強固な構造で、120mm迫撃砲塔や105mm機動砲などの搭載により重武装化することが可能。 派生型一覧 ・ZM02A 装甲兵員輸送車(APC)型。 ・ZM02B 30mm機関砲塔を搭載した歩兵戦闘車(IFV)型。砲塔に乗員用ハッチはあるが、戦闘時は車内から操作する無人砲塔仕様である。 ・ZM02C 前線指揮車(FCV)型。 ・ZM02D 偵察戦闘車(RCV)型。光学式TVカメラ・赤外線暗視装置(FLIR)・レーザーレンジファインダーなどを内蔵するマルチセンサー式偵察装置を搭載する他、主兵装として重機関銃あるいはグレネードランチャーを車体上の銃架に装備可能。 ・ZM02E 装甲救急車型。乗員3名のほかに、担架に乗せた3名と座席に乗せた4名の合計7名の負傷兵を乗せることができる。 ・ZM02F 対戦車ミサイル車型。車体上面に対戦車ミサイルの2連装発射装置を備えている。対戦車小隊に配備される。 ・ZM06 / 06式機動戦闘車 直接火力支援用の自走砲型。105mm砲塔を搭載する。後述。 ・ZM07 / 07式装輪自走120mm迫撃砲 迫撃砲搭載型。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 兵員輸送 | ||||

| 分類 | 装輪装甲車 | ||||

| 開発 | 藤重工 | ||||

| 運用開始 | 2002年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 7.7m | ||||

| 全幅 | 2.8m | ||||

| 全高 | 2.3m | ||||

| 要員数 | 2-3名+12名までの輸送兵員 | ||||

| 行動距離 | 600km-1000km | ||||

|

06式機動戦闘車 ZM06 Maneuver Combat Vehicle |

|||||

第19即応歩兵大隊・第2中隊のZM06A。 |

06式機動戦闘車(ZM06)は、02式装輪装甲車の車体をベースに開発された、連邦国防軍や州兵の即応旅団戦闘団に配備される装輪戦車である。 ZM06は主力戦車ではないが、戦車が担っていた任務を一部代替するものである。装輪式車両は履帯を有しないため戦場機動力に劣り、重量に制限があるため同世代の主力戦車に準ずる火力や装甲を与えることが困難であった(事実、防護力は歩兵が携行する20mmや12.7mm機関砲等の軽火器に対する防御が主となる程度として開発されている)ものの、装輪式車両の弱点である命中精度の低さを高度な射撃統制機能などの新機軸導入によって克服している。ただし、ZM06の主な任務は即応旅団戦闘団で歩兵の火力支援・敵装甲車両の撃破を行うか、戦車の重要性が低いとみなされている部隊に配備し、当該地域で戦闘が発生した場合に戦車部隊がそこへ到着するまでの時間稼ぎの役割を果たすことであり、攻勢的な対戦車戦闘を主任務として運用される予定はない。そのため、この車両はZM13やZM23といった「正式な」戦車と並行して配備が行われている。 前述したように、装輪式車両は、装軌式車両に比べて接地面積が狭く、タイヤのような柔らかい素材で車重を支えるため、安定性に欠ける面がある。しかしながらZM06では主兵装として、戦車砲とほぼ同等の105mm砲を搭載している。これは既に国防軍内で現行装備として運用されている105mm砲弾を使用可能にするためであり、対戦車攻撃能力がある程度高まるというメリットがある。 装輪式車両ゆえに、ZM06は前線戦力としてはほぼ異例の、舗装道路での最高速度100km/h以上を誇り、単価や物流経費が少なくて済むとの試算も発表されている。この機動力をもって瑞州の広いながらも道路網の発達した国土に柔軟に展開することが期待されている。 派生型一覧 ・ZMX06 試作型。 ・ZM06A 基本量産型。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 火力支援 | ||||

| 分類 | 装輪戦車 | ||||

| 開発 | 藤重工 | ||||

| 運用開始 | 2006年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 8.15m | ||||

| 全幅 | 2.8m | ||||

| 全高 | 3.12m | ||||

| 要員数 | 4名 | ||||

|

15式多目的装甲車 ZM15 Multipurpose Armored Vehicle |

|||||

第8騎兵大隊・第3中隊のZM15A1。 [(*3)] |

15式多目的装甲車(ZM15 MAV)は、瑞州国防軍が運用する歩兵機動車である。高機動、高保護、7トンの車両で、電子アーキテクチャを使用して開発され、ミッションシステムに対応している。 標準型(ZM15A1)は4ドア・ダブルキャブ仕様の車体で、乗員に4~6人を乗せることができる。武器システムを搭載するマウントは12.7mm機関銃や40mmグレネードなどに対応しており、遠隔操作のオプションも存在する。他に2ドア・シングルキャブ仕様(ZM15A2)があり、この仕様では1000mm×1200mmの標準軍用パレット4個を搭載できる荷台が備えられている。これらの仕様からいくつかの派生型が生産されている。 陸軍では主に騎兵大隊や偵察小隊など機動力を求められる部隊に配備される他、上級部隊本部やその他の部隊における人員輸送、指揮車両としても使用されている。しかし重装備の部隊への配備は進んだものの、軽歩兵部隊や後方部隊への配備は、価格面から完全には進まず、民生車から改造された26式などがそのギャップを埋める見込み。 仕様・派生型一覧 ・ZM15A1 4ドア・ダブルキャブ仕様の標準型。戦闘戦術車両(Combat Tactical Vehicle)とも呼ばれる。 ・ZM15A2 2ドア・シングルキャブ仕様の標準型。戦闘支援車両(Combat Support Vehicle)とも呼ばれる。 ・ZM15B A1型をベースとした国境警備隊仕様。レーダー、監視、通信システムなど様々な装備オプションがある。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 偵察/巡察/警戒 | ||||

| 分類 | 歩兵機動車 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 2015年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 4.57m | ||||

| 全幅 | 2.17m | ||||

| 全高 | 2.13m | ||||

| 乗車定員 | 2~4名 | ||||

|

26式軽装甲機動車 ZM16 Light Armored Maneuver Vehicle |

|||||

|

26式軽装甲機動車(ZM26 LAMV)は、瑞州国防軍が運用する4×4輪駆動の装輪式多目的軍用車両。民生車から改造を施し、低価格での調達を図っている。武装としては装甲銃塔キットあるいはリモコン式銃塔を搭載し、重機関銃やグレネードランチャー、あるいは対戦車ミサイルを搭載可能である。また必要に応じて、煙幕展開用のスモークディスチャージャーを装備可能である。 増加装甲の装着も可能と言えども本質的にはソフトスキンの車両であることに変わりはなく、15式の配備されなかった、軽歩兵部隊の移動や後方部隊での使用と言った重装車両を必要としない環境での運用を想定されている。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 偵察/巡察/警戒 | ||||

| 分類 | 歩兵機動車 | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 2026年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 5.2m | ||||

| 全幅 | 1.87m | ||||

| 全高 | 2.1m | ||||

| 乗車定員 | 4名 | ||||

|

73式中型戦術輸送車両 ZM73 Medium Tactical Transport Vehicle |

|||||

国防陸軍・第221旅団支援大隊所属のZM73A4 [(*4)] 。  国防空軍・第1航空団所属のZM73E+。 |

73式中型戦術輸送車両(ZM73 MTTV)は、瑞州国防軍が運用する中型輸送車両。4×4輪駆動の3.5tトラック型(Light MTTV:LMTTV)と、6×6輪駆動の7tトラック型(Heavy MTTV:HMTTV)が共通のシャーシから開発され、様々な派生型を持つ。 キャビンの形状・エンジンの出力増強・変速機を6速ATへ変更(一部)といった改良を施したモデルは、型式番号の最後に「+」が付けられ、名称に「改」が付く(例:4×4輪駆動のカーゴトラックの新型モデル:73式標準トラック改/ZM73A1+)。さらに増加装甲ではなくキャブをそのまま装甲化したものは、+の数が増え、「改二」と呼ばれる。 派生型一覧 |

||||

|

LMTTV ・73式標準トラック(ZM73A1/B1) 4×4輪駆動のトラック。A1がカーゴトラック型、B1がパネルトラック型。 ・73式トラック(ZM73C1) 4×4輪駆動の荷台の無いキャブとシャーシのみの形式。 ・73式カーゴトレーラー(ZM73D1) 積載量2.5tの牽引用カーゴトレーラー。2輪式で、ZM73A1の車体後部と同じような外観である。部品の多くがZM73A1と共通化されている。 |

HMTTV ・73式標準トラック(ZM73A2/A3) 6×6輪駆動のカーゴトラック型。A3は荷台の後部にクレーンを装備。 ・73式標準トラック(ZM73A4/A5) 6×6輪駆動のロングホイールベースのカーゴトラック型。A5は荷台の後部にクレーンを装備。 ・73式標準トラック(ZM73B2) 6×6輪駆動のパネルトラック型。 ・73式標準トラック(ZM73C2/C3) 6×6輪駆動の荷台の無いキャブとシャーシのみの形式。C3はロングホイールベース型。 ・73式カーゴトレーラー(ZM73D2) 積載量5tの牽引用カーゴトレーラー。2輪式で、ZM73A2の車体後部と同じような外観である。部品の多くがZM73A2と共通化されている。 ・73式牽引トラクター(ZM73E) 6×6輪駆動の牽引用トラクター型。 ・73式レッカー車(ZM73F) 6×6輪駆動のレッカー型。大型クレーンは装備されていない。 ・73式ダンプトラック(ZM73F1/F2) 6×6輪駆動のダンプトラック型。F2型は荷室側面板が高くなり、土砂の積載量を増やしている。 ・73式燃料トラック(ZM73F) 6×6輪駆動の燃料タンク搭載型。 ・05式自走多連装ロケット砲(ZM05) 後部にロケットランチャーを装備したもの。当該項目参照。 ・11式地対空誘導弾(ZM11) 後部に地対空ミサイル発射機を装備したもの。当該項目参照。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 戦術輸送 | ||||

| 分類 | オフロードカーゴトラック | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 1973年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元(ZM73A4) | |||||

| 全長 | 7.895m | ||||

| 全幅 | 2.5m | ||||

| 全高 | 3.2m | ||||

| 要員数 | 2名 | ||||

|

82式重戦術輸送トラック ZM82 Heavy Tactical Transport Truck |

|||||

国防陸軍・第11旅団支援大隊所属のZM82A。  陸軍州兵・第10地対艦誘導弾大隊所属のZM82H。 |

82式重輸送戦術トラック(ZM82 HTTT)は、瑞州国防軍が運用する大型輸送車両。82式重輸送戦術トラックの主要任務は、国防陸軍に兵器や軍用車両・装甲戦闘車両などの充実した補給・補充能力を提供することであり、国防陸軍の重要なワークホースの役割を担っている。標準的な5トントラックに比べて、より多くの車輪、全輪駆動と太い低圧タイヤの組み合わせ、そして過給機付きエンジンによるきわめて高い機動性を誇る。 派生型一覧 ・82式重輸送戦術トラック(ZM82A) 以降の派生型の基本型となった8x8 オフロードカーゴトラック。 ・82式重燃料補給車(ZM82B) ZM82Bは容量9500リットルのタンクローリーである。ZM82Bは飲料水用(約18台)と燃料補給用の両方が生産された。 ・82式戦術消防車(ZM82G) 通常の消防車が立ち入ることのできない、孤立した軍事施設での航空機、石油、構造物火災を消火することができる戦術消防車。 ・地対艦誘導弾発射機搭載車(ZM82H) MSM-2地対艦ミサイルの発射機搭載車両。82式重輸送戦術トラックの車体を利用しており、1輌当たり6発のミサイルを搭載することができる。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 戦術輸送 | ||||

| 分類 | 8x8 オフロードカーゴトラック | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 1982年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 10.2m | ||||

| 全幅 | 2.4m | ||||

| 全高 | 2.8m | ||||

| 要員数 | 2名 | ||||

|

07式重戦術輸送車両 ZM07 Heavy Tactical Transport Vehicle |

|||||

|

07式重戦術輸送車両(ZM07 HTTV)は、瑞州国防軍が運用する大型の輸送車両。商用のトラックシリーズがベースとなっている。大型のオフロードトラックであるZM07は幅広い任務に対応でき、またいくつかの派生型を持つ。共通のシャーシから開発されたモデルには、4×4輪駆動、6×6輪駆動、8×8輪駆動、および10×10輪駆動が存在するが、瑞州国防軍は8×8輪駆動と10×10輪駆動を採用した。 派生型一覧 |

||||

|

8×8輪駆動 ・07式標準トラック(ZM07A) 通常型の貨物トラック。車体後部にクレーンを備える。 ・07式燃料トラック(ZM07B) 燃料タンク搭載型。 ・07式トラクター(ZM07C) ミサイルランチャーや低床トレーラー牽引用のトラクター。 ・07式装輪回収車(ZM07D) レッカー車。 ・07式戦術消防車(ZM07F) 孤立した軍事施設での航空機、石油、草地、および構造物の火災を消火することができるように設計された。 |

10×10輪駆動 ・07式重標準トラック(ZM07G) パレット積載システムを搭載したトラック。 |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 戦術輸送 | ||||

| 分類 | オフロードカーゴトラック | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 2007年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | m | ||||

| 全幅 | m | ||||

| 全高 | m | ||||

| 要員数 | 2名 | ||||

|

03式遠隔制御火器システム ZM03 Remote Control Weapon System |

|||||

AMPL所属車両に搭載されているZM03。 |

03式遠隔制御火器システムは、市街戦などにおいて、車外に身を晒して対人銃器を操作する乗員の被害が多いことへの対策として用いられる、遠隔操作式の無人銃架・砲塔(Remote Weapon Station、RWS)の一つ。12.7mm重機関銃、7.62mm汎用機関銃、5.56mm軽機関銃、40mmグレネードランチャーといった多様な火器を搭載する事が可能である。 | ||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 車両防護 | ||||

| 分類 | リモートウェポンステーション | ||||

| 開発 | 六菱重工業 | ||||

| 運用開始 | 2003年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

|

25式遠隔制御火器システム ZM25 Remote Control Weapon System |

|||||

ZM15に搭載されているZM25。 |

25式遠隔制御火器システムは、シークヴァルド=アストリア聖国で開発され、瑞州国防陸軍が運用する、遠隔操作式の無人銃架・砲塔(Remote Weapon Station、RWS)の一つ。30mm機関砲を装備し、重目標の撃破を容易にしている。 | ||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 車両防護 | ||||

| 分類 | リモートウェポンステーション | ||||

| 開発 | シークヴァルド=アストリア聖国 | ||||

| 運用開始 | 2025年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

|

77式7.62mm機関銃 ZM77 7.62mm Machine Gun |

|||||

三脚を取り付けられたZM77G。 |

77式7.62mm機関銃(ZM77)は、1970年代後半から使用されている機関銃。歩兵、特にライフル中隊で広く使用されているほか、地上車両、水上艦、航空機にも搭載されている。同等の武器に比べて重いが、信頼性は高い。基本型として開発されたZM77AやZM77C、ZM77D/Fは同軸機銃や航空機搭載機銃として、ZM77BとZM77Eは通常、一体型の二脚、三脚、車両用マウントから用いられる。またZM77Gはテストが終わったばかりの次世代バージョンであり、基本的な歩兵用モデルのうち、特に問題になっている重さの問題を解決するために、機関部にチタン合金を使用して軽量化を図っている。 多数の派生型が運用に就いているが、大まかには以下のように分類される。 派生型一覧 ・ZM77A 1977年に基本型として国防陸軍により採用された戦車同軸機銃。海兵隊も装甲車の同軸機銃として採用した。 ・ZM77B 陸軍における標準的な中量級機関銃であり、地上戦に使用される。 ・ZM77C 逆側(左側)から給弾するようにしたバージョンであり、電気式トリガーを採用している。 ・ZM77D 航空機版に用意されたD型は、前部照準と後部照準、引き金まわりがスペードグリップ仕様になっている。車載機銃版は「歩兵携行キット」が用意され、車両が行動不能になった際に、機銃を取り下ろしキットを装着することで携行し、脱出時・緊急時の火力を上げられるように設計されている。 ・ZM77D1 D型の改修版で、主に機関部カバーへのピカティニー・レールの取り付けが特徴になっている。 ・ZM77E 海兵隊が採用したM240の派生型の一つ。海兵隊でG型は、歩兵用、車載用、ヘリ搭載用と幅広く用いられている。G型自体は、車載機銃として最初に採用されたA型同軸機銃と同一設計である。 ・ZM77F D型の改修型。機関部にピカティニー・レールを取り付け、また、予めフラッシュハイダーが取り付けられているため、歩兵携行キットの取り付けが簡単になっている。 ・ZM77G 現在テスト中の次世代バージョン。基本的な歩兵用モデルのうち、特に問題になっている重さの問題を解決するために、機関部にチタン合金を使用して軽量化を図っている。 |

||||

| 概要 | |||||

| 分類 | マシンガン | ||||

| 開発 | 竹友重機械工業 | ||||

| 運用開始 | 1977年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 1245mm | ||||

| 口径 | 7.62mm | ||||

| 使用弾薬 | 7.62mmx51mm | ||||

| 要員数 | 5名 | ||||

| 有効射程 | 800m(二脚)/1800m(三脚)/3725m(最大) | ||||

|

KG170式9mm拳銃 KG170 9mm Hand Gun |

|||||

|

KGW-LBまたはKG170式9mm拳銃(KG170)は、瑞州国外に本拠地を置くK1 Group社が開発し、瑞州国防陸軍が購入・輸入した拳銃 [(*5)] 。陸軍兵に広く配備されている。 | ||||

| 概要 | |||||

| 分類 | ハンドガン | ||||

| 開発 | K1 Group | ||||

| 運用開始 | 2029年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 192mm | ||||

| 口径 | 9mm | ||||

| 銃身長 | 114mm | ||||

| 使用弾薬 | 9x19mm | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | |||||

|

94式5.56mm騎兵銃 ZM94 Carbine |

|||||

ZM94B |

94式5.56mm騎兵銃は、1980年代に瑞州合衆国連邦で開発された、5.56×45mm弾を使用するガス作動式・マガジン装填式のカービン銃である。原型は64式突撃小銃(ZM64 Assult Rifle)を短縮・軽量化したものであり、部品の共通化率は80%である。ZM94は瑞州国防軍で広く使用されており、国防陸軍および海兵隊の戦闘部隊では、ZM64に代わって歩兵の主要武器の立ち位置を占めている。 1985年にZM94に装着された最初の銃床は完全にプラスチック製で、完全に閉じるか完全に伸ばすかの2つの位置しかなかった。後のモデルは6段階の、より大きな銃床調整機能を持つ。 派生型一覧 ・ZM94A 基本型モデル。セミオート/3点バーストの発射機構切り替え方式を採用。 ・ZM94B セミ/フルオートの発射機構切り替え方式を採用。2001年以降に製造されたものはヘビーバレル化されており、それ以前のものも順次改修されている。 ・ZM94+ ハンドガードにアクセサリー装着用のアタッチメントレールを実験的に装着し、メーカー側でテストされていた。呼称を変えることなく全てのZM94にレールを装着するためにこの呼称は廃止された。 |

||||

| 概要 | |||||

| 分類 | カービン | ||||

| 開発 | 古藤機械製造 | ||||

| 運用開始 | 1994年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 838mm [(*6)] | ||||

| 口径 | 5.56mm | ||||

| 使用弾薬 | 5.56x45mm | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | 500m | ||||

|

02式5.56mm突撃小銃 ZM02 Assult Rifle |

|||||

ZM02A |

02式5.56mm突撃小銃(ZM02)は、瑞州海兵隊が使用しているブルパップ式アサルトライフル。口径・使用弾種は5.56x45mmで、セミオートとフルオートを選択できるセレクティブファイアシステムを備える。ロングストロークピストンシステムを採用し、特に海兵隊が出向くような悪条件下環境や戦場での信頼性、耐久性、設計の簡素化、メンテナンスの容易性を最大限に高めるよう設計されている。 2001年から2002年にかけて行われた一連の試験で、ZM02はZM94に対して勝利を収めた。テストされた項目には、平均故障間隔、信頼性、長距離行軍中の人間工学、およびメンテナンスの容易さなどが含まれる。とりわけ、ZM94に比べてZM02は著しく精度と信頼性が高いことがテスト中に判明した。2年間の試験で判明したZM94の薬室に入る細かい砂の問題は、数多くの小さな調整によって改善された。 ZM02は、レシーバー、ボルトキャリアグループ、マガジンをピストルグリップの後ろに配置したブルパップ構造を採用している。これにより、銃身の長さを犠牲にすることなく、銃器の全長を短くすることができ、海兵隊の要求した「車両からの出入りや市街地戦への対応」および「十分な射程・威力の保持」に応えた。また防水加工が施され、内部機構が外部の要素から密閉されているため、揚陸作戦の要件に適合しており、これもまた海兵隊に気に入られた理由の一つである。 派生型一覧 ・ZM02A 基本型モデル。全長725mm、バレル長460mm。 ・ZM02B 380mmの長さのバレルを装備したカービンモデル。全長は640mmとなり、落下傘兵、戦車兵、特殊部隊向けとされる。 ・ZM02C ハンドガードをバイポッド付きのものに換装、ドットサイトの代わりに各種狙撃用照準器を取り付けるためレール部分を拡大した簡易狙撃用モデル。分隊狙撃手向き。 ・ZM02D 7.62x51mm弾を使用するモデル。 |

||||

| 概要 | |||||

| 分類 | アサルトライフル | ||||

| 開発 | 竹友重機械工業 | ||||

| 運用開始 | 2002年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | A型:725mm | ||||

| 口径 | A~C型:5.56mm | ||||

| 使用弾薬 | A~C型:5.56x45mm | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | A~C型:300-500m | ||||

|

22式6.8mm突撃小銃 ZM22 Assult Rifle |

|||||

|

22式6.8mm突撃小銃(ZM22 Assult Rifle)は、瑞州国防軍が採用したガス作動式、マガジン装填式の主力小銃である。 ZM22はZM94の後継として開発された。同銃は、ボディアーマーの向上により、5.56x45mm 弾や7.62x51mm弾といった戦場でよく用いられる弾丸の効果が薄れるという懸念を受けて、6.8x51mm弾に対応する設計とされた。同弾種の弾道は7.62x51mm弾より高い室圧、速度、標的へのエネルギーをもつため、より大口径の弾丸と同様の弾道特性を有すると考えられている。 ZM22は、2022年4月に陸軍が制式採用した。最初のロットである25丁のZM22は2023年後半に納入される予定である。陸軍は歩兵、騎兵偵察兵、戦闘工兵、前方監視兵、戦闘衛生兵などの近接戦闘部隊向けに同銃を調達する計画で、非戦闘兵への支給は当分の間予定されていない。 |

||||

| 概要 | |||||

| 分類 | アサルトライフル | ||||

| 開発 | 古藤機械製造 | ||||

| 運用開始 | 1994年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 914mm [(*7)] | ||||

| 口径 | 6.8mm | ||||

| 使用弾薬 | 6.8x51mm | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | n/a | ||||

|

KG170式6.5mm騎兵銃 KG170 Carbine |

|||||

KG170を構える、山岳第3師団所属の陸軍兵。 |

K5またはKG170式6.5mm騎兵銃(KG170)は、瑞州国外に本拠地を置くK1 Group社が開発し、瑞州国防陸軍が購入・輸入したカービン銃

[(*8)]

である。 K5は、薬莢にはステンレススチール製のものを採用するという点で特徴的である。またこのために専用の25連マガジンを使用している。さらに装着されている高耐久な照準システム・K169 FireControlは、レーザー距離計、弾道計算システム、大気センサー、コンパス、共同交戦システム、デジタルディスプレイオーバーレイを内蔵し、中長距離戦闘での正確性と殺傷力の向上に寄与している。 本銃は空挺第8軍所属の部隊、すなわち山岳第3師団「スノーマウンテン」、空挺第10師団 「ラッカサン・ディヴィジョン」、第18レンジャー連隊「アサルト・アーセナルズ」の標準装備である。 |

||||

| 概要 | |||||

| 分類 | カービン | ||||

| 開発 | K1 Group | ||||

| 運用開始 | 2029年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 800mm | ||||

| 口径 | 6.5mm | ||||

| 使用弾薬 | 6.5x43mm | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | 800m | ||||

|

82式12.7mm対物狙撃銃 ZM82 Anti-material Rifle |

|||||

ZM82Cを構える陸軍兵。 |

82式12.7mm対物狙撃銃(ZM82)は、瑞州合衆国連邦の春成火器工業社が開発した反動利用式のセミオート対物狙撃銃(アンチマテリアルライフル)である。開発系譜はオリジナルのZM82A系統、ブルパップ式のZM82B系統、サプレッサー搭載用チタン製マズルブレーキ付きのZM82C系統の、3種類のバリエーションに分類される。ZM82Bは現在製造されていない。対物狙撃銃として指定されているにもかかわらず、ZM82は対人システムとしても配備されることがある。 ZM82は1982年に、爆発物処理用具として瑞州国防陸軍に初めて販売された。それから1990年に至るまで、陸軍や海兵隊、空軍が継続的にZM82を購入した。以後、損耗補充分や各部品の調達が続いており、現在も対物狙撃銃や爆発物処理用具として旺盛に使用されている。 対物狙撃銃や爆発物処理用具として使用されるZM82であるが、基本的に、陸軍旅団戦闘団や海兵連隊隷下の大隊付き狙撃分隊に対人狙撃銃と混成して配備されている。 ポストコラプス・カノンの世界線では、歩兵が大型種のMOBにも有効打を与えられる手持ちの武器として重宝された他、関節部を狙撃することで執行機を戦闘不能に追いこむという戦術も誕生した(対LS特技兵)。 派生型一覧 ・ZM82 半自動式。初期型。 ・ZM82A 半自動式。マズルブレーキのデザインが変更された改良型。 ・ZM82A1 半自動式。アクセサリーレールを長くした改良型。リアグリップと一脚ソケットが付属する。 ・ZM82B 半自動式。肩に装着することで反動を補うブルパップ仕様のバリエーション。 ・ZM82C 半自動式。海兵隊が独自改良し、後に陸軍にも採用されたZM82A1仕様の新型ライフルで、ZM82A1より高い位置にあるアクセサリーレールが特徴。ZM82A1とは異なり、リアグリップと一脚ソケットは含まれていない。 |

||||

| 概要 | |||||

| 分類 | アンチマテリアルライフル | ||||

| 開発 | 春成火器工業 | ||||

| 運用開始 | 1982年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 1447.8mm | ||||

| 口径 | 12.7mm | ||||

| 使用弾薬 | 12.7x99mm | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | 2000m | ||||

|

NL170式狙撃銃 NL170 Sniper Rifle |

|||||

NL170を構える、空挺第10師団所属の陸軍兵。 |

NR-17またはNL170式狙撃銃(NL170)は、瑞州国外に本拠地を置くNL社が設計し、瑞州国防陸軍が購入・輸入した狙撃銃

[(*9)]

。 本銃はボルトアクション式の狙撃銃であり、銃手はボルトフェイス及び弾倉を変更することで、7.6mmもしくは8.6mmの、複数の口径に対応することが可能である。この交換作業は2分以内に完結するため、即応性が非常に優秀であるとの評価が陸軍から下されている。 複数口径を使用するために、複数の弾種を選択して使用することも可能である。NR-17で使用可能な弾薬は、7.62x51mm弾、7.62x70mm弾、8.6x70mm弾の三つである。これらの弾丸は10発装填の箱型弾倉に収められている。 本銃は空挺第10師団「ラッカサン・ディヴィジョン」の狙撃兵用に採用された。 |

||||

| 概要 | |||||

| 分類 | スナイパーライフル | ||||

| 開発 | NL | ||||

| 運用開始 | 2029年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | 1080~1250mm | ||||

| 口径 | 7.62mm/8.6mm | ||||

| 使用弾薬 | 本文中に記載 | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | 1500m [(*10)] | ||||

|

KG169式6.5mm個人携行火器 KG169 Personal Carrying Weapon |

|||||

KG169 PCWを構える、第18レンジャー連隊所属の陸軍兵。 |

K1 ElecCont.Weapons sys.(ECWS)またはKG169式6.5mm個人携行火器(KG169 Personal Carrying Weapon)は、瑞州国外に本拠地を置くK1 Group社が開発し、瑞州国防陸軍が購入・輸入した銃火器 [(*11)] 。非正規戦開発局によって調達が計画され、特殊部隊である第18レンジャー連隊「アサルト・アーセナルズ」に配備されている。 | ||||

| 概要 | |||||

| 分類 | 個人防御火器 | ||||

| 開発 | K1 Group | ||||

| 運用開始 | 2029年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

| 性能諸元 | |||||

| 全長 | |||||

| 口径 | 6.5mm | ||||

| 使用弾薬 | 6.5mmx43mm | ||||

| 要員数 | 1名 | ||||

| 有効射程 | 900m | ||||

|

08式単眼暗視装置 ZM/PVS-08 Night-Vision Device |

|||||

ACHヘルメットにZM/PVS-08をマウントする陸軍兵。 |

08式単眼暗視装置(ZM/PVS-08)は、瑞州特殊作戦軍が装備する個人用の暗視装置である。通常はZM03やZM12のようなヘルメットの前部に装着し、ハンズフリーの状態で使用する。「瑞州特殊作戦軍」以上の配備先は明らかになっていないが、公開された写真から、おそらく第18レンジャー連隊「アサルト・アーセナルズ」やごく少数の陸軍部隊には確実に配備されていると推測されている。 | ||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 暗所視認 | ||||

| 分類 | 暗視装置 | ||||

| 開発 | |||||

| 運用開始 | 2008年 | ||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

駐屯地内などで使われる装備は、たいていの場合制式化されておらず制式名称も持たない。

| 汎用業務支援車1号 | |||||

|

汎用業務支援車1号(はんようぎょうむしえんしゃ1ごう)は、陸軍の駐屯地や海空軍の基地において、物資輸送や人員輸送、災害派遣支援の用途で使われる車両の一つである。市販のSUVタイプの車両がオリーブドラブ色に塗装されただけのものである。車両の出所は単一のメーカーに偏ることなく、複数社から調達が行われている。制式採用されたトラック等が有事運用を想定して制作されているのと対照的に、本車は基本的に平時の各種物資等輸送に用いられる。 ベース車両 ・コロモ・ランドクロスライト ・コロモ・アスウォート |

||||

| 概要 | |||||

| 用途 | 輸送 | ||||

| 分類 | 輸送車両 | ||||

| 開発 | |||||

| 運用開始 | |||||

| 運用状況 | 現役 | ||||

|

書き逃げする奴は新米編集者だ!逃げない奴はよく訓練された編集者だ! ホント wiki編集は地獄だぜ!フゥハハハーハァー(Portal:スタブ) |