ユメペディア

1系電車

最終更新:

cdx-railway

-

view

1系電車

(1けいでんしゃ)は、ちばドリームエクスプレス(cdx)の直流通勤形電車である。

概要

沼印・柏本線(現:大柏・成田・船沼本線)開業時に投入された103系は東日本旅客鉄道(JR東日本、以下

JR

)老朽化・陳腐化が進み、また車体も相当痛んでいた。そこで、状態の良いものを選び、同時期に登場した8系電車並にリニューアルして1996年に登場。更新時期により様々なバリエーションがある。

一部車両の配色計画はひまわりデザイン研究所が担当している。

2000年に1系電車のコスト削減版として10系(後に1系100番台に改称)が登場している。

一部車両の配色計画はひまわりデザイン研究所が担当している。

2000年に1系電車のコスト削減版として10系(後に1系100番台に改称)が登場している。

車種構成

基本的なシステムは103系のままとしている。

- 車種は クモハ15形 (Mc)・ クモハ16形 (M'c)・ モハ11形 (M)・ モハ12形 (M')・ クハ10形 (Tc)・ サハ113形 (T)の6車種で、一部の先頭車は中間車を改造して製造している。

- クハ10形は他のcdxの車両とは異なり、下り向き・上り向きの区別が無い。

| 1系 | 種車 |

|---|---|

| クモハ15 | クモハ103・モハ103 |

| クモハ16 | モハ102 |

| モハ11 | モハ103 |

| モハ12 | モハ102 |

| クハ10 | クハ103 |

| サハ13 | サハ103 |

- 代表的な編成

| 2両 | クモハ15(Mc) - クモハ16(M'c) |

|---|---|

| 4両 | クハ10(Tc) - モハ11(M) - モハ12(M') - クハ10(Tc) |

| 5両 | クモハ15(Mc) - モハ11(M) - モハ12(M') - モハ12(M') - クハ10(Tc) |

| 10両 | クハ10(Tc) - モハ11(M) - モハ12(M') - サハ13(T) - モハ11(M) - モハ12(M') - サハ13(T) - モハ11(M) - モハ12(M') - クハ10(Tc) |

仕様

前途の通り、JR東日本から購入した103系をベースとしている。車体から制御機器に至るまで大幅な改造がなされている。

車体更新にあたり、同時期に更新工事を行っていたJR西日本103系を参考にしている。

1系電車は改造時期によって仕様が異なるため、この項目では主に1996年に登場した一次改造車について記述する。

車体更新にあたり、同時期に更新工事を行っていたJR西日本103系を参考にしている。

1系電車は改造時期によって仕様が異なるため、この項目では主に1996年に登場した一次改造車について記述する。

車体

103系の車体は長さ20mの普通鋼製で、車体幅は2800mm。前頭部も妻面もフラットでとても簡素な車体である。いわゆる「かまぼこ形」の車体断面であり、屋根が丸まっていのが特徴である。

- 外板は徹底的に修繕し、特に痛みの激しい部分は張り替えた。

- 雨樋は外側に張り出していたものを外板で隠し、材質をFRPに変更して腐食防止を図った。

- 客用扉は片側4カ所で、ドアエンジンと窓の固定方法を変更。

- ドアエンジンはコンパクトな直動式に変更し、座席下にあったものを扉鴨居部に移動した。

- 扉窓支持方法をHゴムから押さえ金具に変更した。なお、一部の車両はJR時代に交換済みなので、このまま使用することにした。

- 行き先表示器は車端部にあったものを車体中央部に移設。当初は幕式の行き先表示器のみだったが、後に列車種別表示器と号車番号表示器も設置した。列車種別表示器は幕式、号車番号表示器はマグサイン式となっている。

前頭部

前面は補強および貫通扉設置のため、新たに造り直した。このため、種車の面影は全くない。一次改造車はデザインが異なり、103系1500番台に良く似ている。

- 前頭部は103系1500番台に準じたデザインとなった。窓周りは一段窪んでおり、そこにガラス窓を配置している。

- 中央には貫通扉を設置し、併結時に常時通り抜けが可能な様に貫通幌と歩み板を設置している。

- 前面窓の上部には、助士席側に列車番号表示器、中央に行き先表示器を設置している。列車種別表示器は当初設置されていなかったが、後に運転席側に設置された。行き先・列車種別表示器は幕式、列車番号表示器はマグサイン式となっている。

- ヘッドランプは丸形シールドビーム灯とLEDテールランプを縦に配置。

二次改造車からは丸形HID灯・黄色プロジェクタ灯・LED式テールランプの6連コンビランプで、ライトボックスは車体に埋設。

床下・走行機器

- 制御方式は抵抗(直並列・弱界磁)式からVVVFインバータ式に変更。8系とは異なり、IGBT素子(三菱製)のものを採用。

10系(→1系100番台)はコストダウンのため抵抗(界磁添加励磁式)式に変更、モータや一部の機器は103系のものを流用している。 - ブレーキは電磁直通自動式から電気指令式に変更し、8系などと併結可能にした。なお、103系との併結にも対応するため、ブレーキ信号を読み替えるシグナルコンバータを搭載している。

- 電力回生ブレーキも搭載しているが、回生失効時のバックアップ用として103系時代の発電ブレーキを残している。

- 補助電源装置はMGからCVCFインバータ方式に変更した。

- モータはVVVF化によってCDX-MT01形に変更。10系電車は103系と同じMT55形である。

- 台車はウィングゴム式の空気ばね台車となった。JRのDT50系台車によく似ている。形式は電動車用がCDX-DT01、付随車用がCDX-TR01。

- 設計段階では103系のモータを載せる計画だったため、103系同様電動台車と付随台車とで車輪径が異な(前者は⌀910 mm・後者はcdx標準の⌀910 mm)。

- パンタグラフは従来のPS16形から、下枠交差式のCDX-PT01形に変更した。

- 小型スカートを下部に設置した。

- 先頭車の連結器に自動開放装置を設置、電気連結器もあわせて設置された。

- 電気連結器を設置したため、むき出しだったジャンパケーブルおよびジャンパ栓納めは撤去した(ジャンパケーブルは非常時に備え用具箱に収納)。

客室

客室は8系を意識したつくりとなっている。

- 天井がフラット化された。吊り天井式で、内部には無数の金属柱が張り巡らされている。

- 窓はUVカットガラス(UV96・スモーク)の大型窓で、窓ユニットはJR西日本103系更新車と同じ物を使用。「円」の字となっており、下段固定・上段上昇式である。構造上、窓枠が太くなった。

- 戸袋窓と妻窓は、腐食防止のため埋め込んだ。

- 車内案内表示器を客用扉鴨居部に各1台(合計8台)設置。LEDのドットマトリクス式で8系と同等品である。

- 座席配置はロングシートのままだが、座席を8系のような方持ち式タイプに全面交換した。定員着座促進のため、セミバケット形状としている。座席は扉間が7人掛け、車端部は3人掛けである。

- 荷物棚はステンレスパイプ式となり、8系に近いデザインとなった。

- 車いすスペースを下り方先頭車に設置した。

- 貫通扉は各車両に設置されている。扉は軽量ステンレス製のものに交換し、ドアレールなども8系に準じたものとする事で開閉を容易にした。なお、JR時代にステンレス製に交換されている車両に関しては、交換せずに継続使用している。

- 自動放送装置を搭載している。当初は自社線内で日本語のみの放送を行っていたが、後にソフトウェア変更により英語放送と他社線内での放送にも対応した。

- 空調はマイコン制御のインバータエアコンに変更。暖房も使える様になった。

- 天井のフラット化に合わせて送風ダクトを変更し、ラインフロー式となった。横流ファンも設置している。

- 乗務員室にも冷風ダクトが設置された。

- グローブ式のベンチレータと扇風機は、天井フラット化と冷房交換に合わせて完全に撤去された。

- ヒータは従来通りのシーズ線式のままだが、座席の変更に合わせて出力を増大した。また、火傷防止のために耐熱布をヒータ表面に貼り付けている。

運転席

前頭部を作り替えたことにより、レイアウトが大幅に変更された。

- 運転台はデスクタイプとなった。103系時代に増設された各種機器は計器パネルに埋め込まれた。

- マスターコントローラ(マスコン)は左手ワンハンドル式で、8・4系と同一品。

- メータパネルの右側に運転支援モニタを設置した。運転支援モニタは後に「TIMS-LIGHT」に交換している。

- このほか、ドア切り替えスイッチ、行き先表示器制御パネルなどの各種制御スイッチや機器類のレイアウトを変更し、不要となった機器は全て撤去した。

カラーリング

- 当初は白地に■明るい青色のラインテープを巻いていた。現在は所属基地によってカラーリングが異なる。

- 車内はオフホワイトを基調とし、従来無塗装だった客用扉やステンレス製のものに交換された貫通扉もオフホワイトの化粧板が貼られた。床の色はライトベージュの無地となっている。

- 座席は濃淡のブルーである。

改造年次による変化と番台区分

一次改造車(0→6000番台)

1996年に登場。当初は6両または3両編成だったが、1998年に中間車を増備し5両編成に統一した。

- 2002年から2003年にかけてヘッドランプを後期形と同様に改造し、6000番台となった。窓の構造は従来のままなので判別可能。

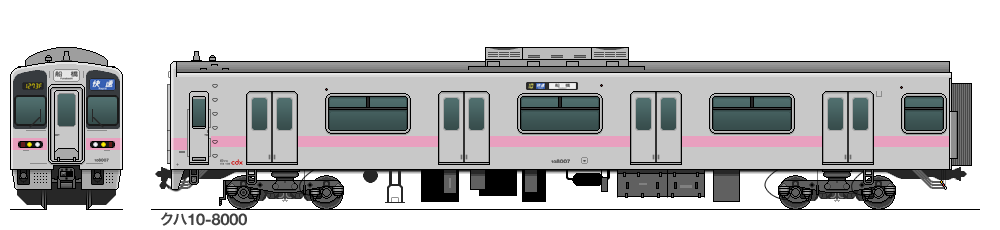

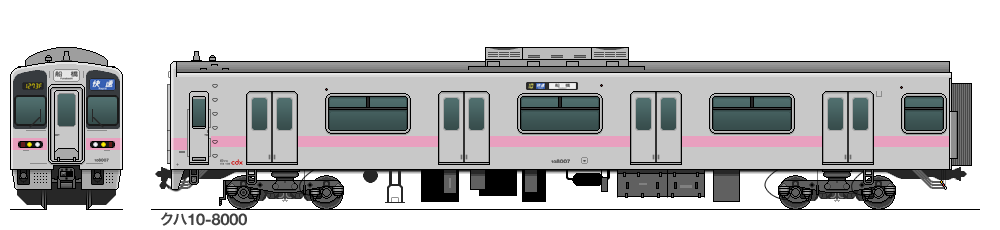

二次改造車(8000番台)

1999年に10両固定編成と5両固定編成が数本ずつ登場した。

種車の大半はあいづ線廃止で余剰となった103系である。中間車が不足したため、JR東日本から新たに十数両購入している。

このグループから前面のデザインが大きく変わった。これは、先頭車の大半が中間車からの改造となるため、改造費を抑えるための処置である。その割には大がかりな工事となっている。

種車の大半はあいづ線廃止で余剰となった103系である。中間車が不足したため、JR東日本から新たに十数両購入している。

このグループから前面のデザインが大きく変わった。これは、先頭車の大半が中間車からの改造となるため、改造費を抑えるための処置である。その割には大がかりな工事となっている。

- 前述の通り、前頭部のデザインを変更した;

- 窓周りの窪みを省略し、窓ガラスは鋼板に内側からシール材で貼り付るというとてもシンプルな構造となった。

- ヘッドランプは3+3連コンビネーションランプ(丸形HID灯+黄色プロジェクタ灯+LEDテールランプ)となり、ライトボックスは車体に埋設した。

三次改造車(10系0番台→1系100番台)

2000年に登場。コストダウンのため制御方式を抵抗制御に戻し、一部の機器は103系のものを継続使用する事とした。

- 制御方式を抵抗(界磁添加励磁)制御方式に変更した。主抵抗器の一部をはじめ、主な機器は極力103系時代のものを継続使用している。

- 抵抗制御化に伴い、モータは103系時代のMT55形(100kW)となった。出力が下がったが、電気回路変更によって従来と同等の走行性能を有する。

- ドアエンジンと座席の更新を省略し、103系時代ものを継続使用する事とした。但し、座席のバケット化は実施している。

- 後述の理由により、2009年に1系100番台に形式変更している。

四次改造車(10系電車100番台(現存せず))

- 2004年に登場した最終グループ。既存の1・10系の廃車・編成組み替えに伴う車両不足を補うため、中間車を中心に改造投入した。

- 短期間の使用が前提のため、改造を最小限に抑えている。

- 主な改造箇所は界磁添加励磁制御化、電気指令式ブレーキ化、台車交換、TIMS-LIGHTの引き通し線設置、行き先表示器変更、ベンチレータ撤去を行った程度で、その他の部分は103系そのままである。

300・500・6300番台

2005年に既存の1・10系を再改造して登場。うつみな線(現: 日光線)開業用およびわくわくにしライン(宮が瀬線)の輸送力増強用として日光線営業所(宇ニコ)と伊勢原電車区(現: 伊勢原車両センター(浜イセ))に投入した。

- 種車は6000番台および8000番台で、大半は電動車(クモハ・モハ)である。先頭車はそのまま、中間車は運転台を取り付けて先頭車化した。

- 2両固定編成で、2両とも電動車の編成(Mc-M'c)が300番台、1両のみ電動車の編成(Mc-T'c)が500番台を名乗る。

- わくわくにしライン用は土山峠越えのために足回りを強化しているため、300に6000をプラスした6300番台となっている。

- 車内収受式のワンマン運転設備を設置。運賃表・運賃箱・整理券発行機をはじめ、各種機器が設置された。

- 扉を半自動(押しボタン)式に改造。中間部の扉は締め切り対応とし、各扉に開閉用の押しボタンを取り付けた。

近況

大柏・船沼本線系統への新車(2系・21系)投入に伴い、印西牧の原総合車両センター(印マキ)所属車は2008年までに運用を離脱、予備用を残し、一部は300・500・6300番台に再改造の上ローカル線(うつみな線(現: 日光線)とわくわくにしライン(宮が瀬線))に転用した。余剰車は保留車として印西牧の原総合車両センターの車庫内に保管されていた。

2009年に印西牧の原総合車両センター所属の10系5両編成2本とローカル線転用車を残して全て廃車。一部は解体され、その時に発生した部品は新造車両へ転用する事になった。

残存する10系は2009年7月に1系100番台に形式変更した。これは、これから新造する車両の形式名が 10系 となり、車番が重複してしまうからである。

2009年に印西牧の原総合車両センター所属の10系5両編成2本とローカル線転用車を残して全て廃車。一部は解体され、その時に発生した部品は新造車両へ転用する事になった。

残存する10系は2009年7月に1系100番台に形式変更した。これは、これから新造する車両の形式名が 10系 となり、車番が重複してしまうからである。

スペックシート

| 1系 | ||

|---|---|---|

| 系列 | 10系→1系100番台 | |

| 起動加速度 | 3.0 km/h/s (103系併結時は 2.5 km/h/s) | |

| 営業最高速度 | 100 km/h | |

| 設計最高速度 | 100 km/h | |

| 減速度(通常) | 3.5 km/h/s | |

| 減速度(非常) | 5.0 km/h/s | |

| 車両定員 | 先頭車: 136名・中間車: 144名 | |

| 最大寸法(長×幅×高) | 20,000 X 2,832 X 3,935 mm | |

| 車両質量 | 38〜44 t | |

| 軌間 | 1,067 mm | |

| 電気方式 | 直流 1,500V | |

| 歯車比 | 1:6.3 | |

| 駆動装置 | TD継手平行カルダン駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |

| 主電動機 | CDX-MT01形 (135kW) | MT55形 (100kW) |

| 制御装置 | VVVFインバータ制御 (IGBT素子・三菱製) |

抵抗(界磁添加励磁)制御 |

| ブレーキ方式 | 電気指令式空気ブレーキ 回生ブレーキ(バックアップ用に発電ブレーキも搭載) | |

| 保安装置 | Digital ATC・ATC-10・ATS-G・ATS-P・ATS-SN・小田急ATS ※ATS-G以外は所属・編成によって異なる | |

姉妹車両・派生系列

1系の別バージョンとして、5系がある。

所属・運用

かつて所属・運用していた線区

伊勢原車両センター(浜イセ)

- カラーリングは■白をベースに裾部は■グレー)としている。窓周りは■ダークグレーで、その下に■緑色の帯をまとっている。扉は■黄色である。

同センターでの運用実績は以下の通り。

日光線営業所(宇ニコ)

日光線用として300・500番台が在籍していた。2012年度中に定期運用を終了し、全て廃車となった。

- カラーリングは■白をベースに前頭部と扉を■群馬躑躅色としている。

同営業所での運用実績は以下の通り。

印西牧の原総合車両センター(印マキ)

2010年に定期運用を離脱した後も大柏本線系統の予備用として100番台が2本が最後まで残っていたが、2011年に全て廃車された。

最後まで残っていた編成の詳細

最後まで残っていた編成の詳細

| 編成番号 | 編成 |

|---|---|

| IJ101 | ←大宮・船橋 クハ10(Tc) - モハ11(M) - モハ12(M') - サハ13(T) - クハ10(Tc) 印西牧の原→ |

| IJ151 | ←大宮・船橋 クモハ15(Mc) - モハ12(M') - モハ11(M) - モハ12(M') - クハ10(Tc) 印西牧の原→ |

当センター所属車の走行実績は以下の通り。

- cdx

-

東日本旅客鉄道(JR東日本)

- 常磐快速線:上野駅 – 取手駅間

- 成田線:成田駅 – 我孫子駅間

- 常磐緩行線:綾瀬駅 – 取手駅間

-

その他

- 東京メトロ千代田線:綾瀬駅 – 代々木上原駅間

- 小田急小田原線:代々木上原駅 – 小田原駅間

- 小田急多摩線:新百合ヶ丘駅 – 唐木田駅間

- 箱根登山鉄道:小田原駅 – 箱根湯本駅間

引退後の処遇

定期運用離脱後は他社に売却されることなく全て廃車された。ただし、車体更新時に新製した制御装置や台車などの走行機器は整備をすればまだ使えるため、新10系電車用に整備の上で再利用している。

関連項目

- 5系電車

- Wikipedia-国鉄103系電車(外部リンク)

| ちばドリームエクスプレスの直流電車 | ||

|---|---|---|

| 特急形 | 現役 | 32000系 - 34000系 - 35000系 - 37000系 - 38000系 - 39000系 |

| 一般形 | 現役 | 0系 - 2系 - 6系 - 7系 - 8系 - (新)10系 - 12系 - 13系 - 14系 - 15系 - 17系 - 18系 - 27系 - 30系 AC-TRAIN 21系 - 22系 - 23系 - 24系 - 25系 - 28系 - 29系 |

| 引退 | 1系(・旧10系) - 3系(63系) - 4系 - 5系 - 16系 旧東湘急行電鉄:7000系 - 9000系 旧北関東鉄道:3000系 - 3500系 - 3700系 その他:旧内房鉄道旧型車 | |

| 計画のみ | 20系 | |

| その他 | ||