OpenOffice.org

▲OpenOffice.org 3のロゴ

OpenOffice.org(OOo)は、かつて存在していたオープンソースオフィススイートである。

一般にOpenOfficeとして知られていた。

一般にOpenOfficeとして知られていた。

▲OpenOffice.org 3.2.1のスタートセンター

各種データ

各種データ

| 開発者 | OpenOffice.org Project Sun Microsystems , Oracle Corporation |

| 開発状況 | 開発終了 |

| 初版 | 2002年5月1日 |

| 最新版 | 3.3 / 2011年1月25日 |

| 最新評価版 | 3.4 Beta 1 / 2011年4月12日 |

| プログラミング言語 | C++ , Java |

| 対応OS | クロスプラットフォーム |

| 標準規格 | OpenDocument(ISO/IEC 26300) |

| 対応言語 | 121言語 |

| ライセンス | GNU LGPL |

| ウェブサイト | https://www.openoffice.org/ (現在はApache OpenOfficeのウェブサイト) |

| + | 目次 |

概要

商用ソフトのStarOffice(日本では商標の関係でStarSuite)を開発していたStar Division社が、内部でStarOfficeを利用する為に、Sun Microsystems社に買収された。

Sun Microsystems社はMicrosoft Officeに対抗する為に、2000年7月にOpenOffice.orgプロジェクトを立ち上げてこれをオープンソース化し、2002年5月1日に1.0をリリースした。

Sun Microsystems社はMicrosoft Officeに対抗する為に、2000年7月にOpenOffice.orgプロジェクトを立ち上げてこれをオープンソース化し、2002年5月1日に1.0をリリースした。

OpenOffice.orgは、ワープロ(Writer)、表計算(Calc)、プレゼンテーション(Impress)、ベクタードローツール(Draw)、データベース(Base)、数式エディタ(Math)で構成されていた。

各機能は統合されていた為、OpenOffice.orgというソフトウェアが単体でワープロ機能や、表計算機能をサポートしていた。

各機能は統合されていた為、OpenOffice.orgというソフトウェアが単体でワープロ機能や、表計算機能をサポートしていた。

標準ファイル形式には、OpenOffice.orgのファイル形式をベースに策定されたISO/IECの国際標準規格である、オープンドキュメント形式(OpenDocument Format、ODF)が利用されていた。

OpenOffice.orgは様々なファイル形式を読み込むことが出来たが、Microsoft Officeで作成したファイルの利用には注意が必要だった。

OpenOffice.orgは様々なファイル形式を読み込むことが出来たが、Microsoft Officeで作成したファイルの利用には注意が必要だった。

ソースコードがLGPLで公開されていた為、派生ソフトウェアが数多く存在し、OpenOffice.orgの機能に改善を施したものや、テンプレートやフォントを付属させたもの、有償で販売されているものなども存在した。

初期にはSun業界基準使用許諾(Sun Industry Standards Source License、SISSL)とLGPLの2重ライセンスだったが、2005年9月2日にSISSLの廃止が発表され、LGPLに一本化された。

初期にはSun業界基準使用許諾(Sun Industry Standards Source License、SISSL)とLGPLの2重ライセンスだったが、2005年9月2日にSISSLの廃止が発表され、LGPLに一本化された。

2010年1月27日、OracleによるSun Microsystems買収完了に伴い、プロジェクトの管理はOracleが行うこととなった。

しかし、Oracleとの関係などからプロジェクトの主要メンバーらはThe Document Foundationを立ち上げ、OpenOffice.orgのソースコードを元にLibreOfficeの開発を開始し、主要なLinuxディストリビューションはLibreOfficeを支持した。

その後、2011年4月15日にOracleは、OpenOffice.orgは非営利団体が管理するのが望ましいとする声明を発表し、2011年6月1日にはApacheソフトウェア財団に、ソースコードの著作権ならびにOpenOffice.orgの商標の提供を提案した。

Apacheソフトウェア財団は、2011年6月13日に投票の開票結果を受けて、Apacheのインキュベータープロジェクト(Apache OpenOffice)として承認した。

その結果、OpenOffice.orgの資産はOracleからApacheソフトウェア財団に寄贈・譲渡され、OpenOffice.orgプロジェクトならびにOpenOffice.orgは終了した。

その結果、OpenOffice.orgの資産はOracleからApacheソフトウェア財団に寄贈・譲渡され、OpenOffice.orgプロジェクトならびにOpenOffice.orgは終了した。

特徴

OpenOffice.org はクロスプラットフォームで、Windows、Linux、Solaris(x86とUltraSPARC)、Mac OS X(現在のmacOS)、FreeBSDに対応していた。

国際化、地域化に力を入れていた為、世界中で同一のソフトを利用することが出来た。

内部はUnicodeで処理されている為、OpenOffice.org日本語版でも、欧米の言語のみならず他地域の言語を扱うことが出来た。

内部はUnicodeで処理されている為、OpenOffice.org日本語版でも、欧米の言語のみならず他地域の言語を扱うことが出来た。

なお、開発にドイツ国内の技術者が大きく関与している為、英語と並んでドイツ語関係の機能も充実していた。

アジア諸言語としては、日本語のほか、韓国語、中国語に対応していた。

また、複合文字言語(CTL)では、アラビア語、タイ語、ヒンディ語、ヘブライ語などに対応していた。

アジア諸言語としては、日本語のほか、韓国語、中国語に対応していた。

また、複合文字言語(CTL)では、アラビア語、タイ語、ヒンディ語、ヘブライ語などに対応していた。

機能

OpenOffice.orgは統合オフィススイートである為、共通の機能も多く見られた。

起動時にコマンドライン引数を指定することで、機能を指定して起動出来た。

起動時にコマンドライン引数を指定することで、機能を指定して起動出来た。

コマンドライン引数(例)

| 機能 | コマンドライン引数 |

| ワープロ(Writer) | -writer |

| 表計算(Calc) | -calc |

| プレゼンテーション(Impress) | -impress |

| 描画(Draw) | -draw |

| データベース(Base) | -base |

| 数式エディタ(Math) | -math |

共通の機能

OpenOffice.orgにはスタイルと呼ばれる機能があった。

多くのオフィススイートでは標準の書式設定は変更出来るが、スタイル機能では文字や段落のスタイルから、箇条書きのスタイルやページスタイルを自由に設定することが出来る。

多くのオフィススイートでは標準の書式設定は変更出来るが、スタイル機能では文字や段落のスタイルから、箇条書きのスタイルやページスタイルを自由に設定することが出来る。

共通して英単語のスペルチェック機能があり、間違った英単語を入力した際に修正することが出来る。

また、打ち間違えた英単語を自動で修正するオートコレクト機能がある。

これは、youをyuoなどのように打ち間違えた場合、本来のyouに自動修正を行う機能である。

また、打ち間違えた英単語を自動で修正するオートコレクト機能がある。

これは、youをyuoなどのように打ち間違えた場合、本来のyouに自動修正を行う機能である。

数式エディタ「Math」の機能は「Writer」や「Calc」などでも使うことが出来る。

その為、文書中に簡単に数式を埋め込むことが可能である。

その為、文書中に簡単に数式を埋め込むことが可能である。

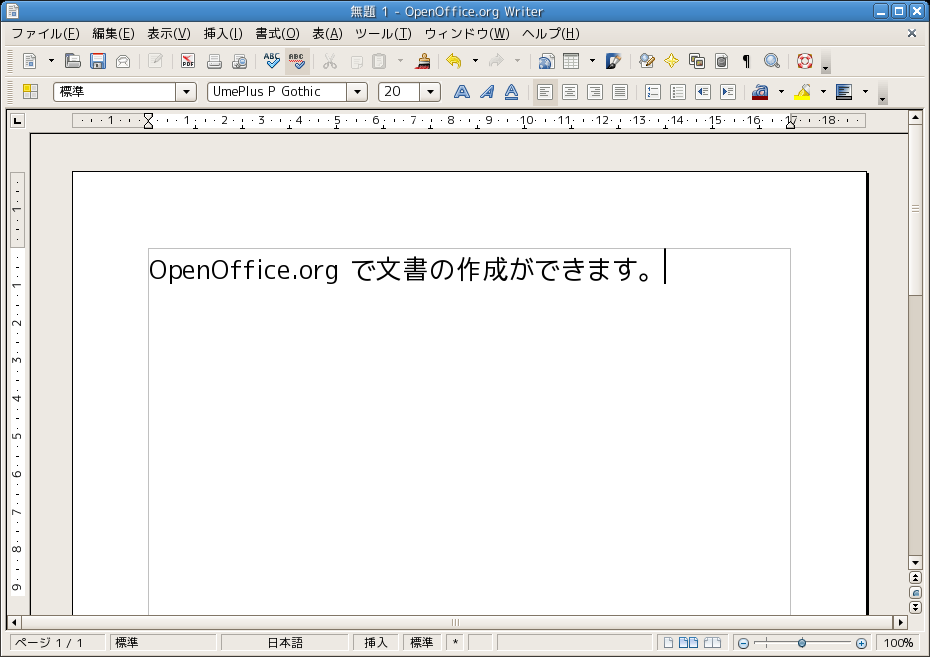

ワープロ(Writer)

|

| OpenOffice.org 3.0 Writer |

ワープロ機能。スタイルの編集機能により長文の文章の編集が容易となっている。

文法チェッカーの機能はWriter自身には存在しないが、拡張機能をインストールすることで利用することが出来る。

文法チェッカーの機能はWriter自身には存在しないが、拡張機能をインストールすることで利用することが出来る。

また、縦横の文字数を指定することで、原稿用紙などに印刷することも出来る。

多国語対応なので、次のような各言語に特別な機能が、世界共通で付与されている。

- 欧米語対応(文字種の変換)

大文字/小文字の変換が出来る。 - アジア諸言語対応(文字種の変換)

半角/全角変換・ひらがな/カタカナ変換が出来る。この機能は主に日本語を念頭に置かれている。 - 日本語対応(日本語の再変換)

Windows上のかな漢字変換ソフトウェアで、文字の再変換機能を利用することが出来る。 - 中国語対応(中国語の変換)

中国語のテキストの書記法(簡体字又は繁体字)を変換することが出来る。 - 韓国語対応(ハングル/ハンジャ変換)

選択した韓国語テキストをハングルとハンジャの間で相互に変換することが出来る。

標準フォーマットはOpenDocument(*.odt)だが、プレーンテキスト(*.txt)、Rich Text Format(*.rtf)、HTMLドキュメント(*.htm, *.html)などの形式のほか、Microsoft Word 97/2000/XP(*.doc)、DocBook(*.xml)、Microsoft Word 2003 XML(*.xml)形式での保存なども出来る。

HTMLエディタ

|

| OpenOffice.org 3.1.1 Writer/Web |

HTML編集機能。

Writer/Webとも呼ばれるこのエディタは、WYSIWYG HTMLエディタの一種に属し、画面上で実際の文書を逐一確認しながらHTMLの作成を行うことが出来る。

テキストエディタのように HTMLタグを直接用いた編集にも対応する。

Writer/Webとも呼ばれるこのエディタは、WYSIWYG HTMLエディタの一種に属し、画面上で実際の文書を逐一確認しながらHTMLの作成を行うことが出来る。

テキストエディタのように HTMLタグを直接用いた編集にも対応する。

Webサイトの製作目的としてはピクセル単位での編集に対応していない上、一般的にWebサイトに用いられるフォント種類はゴシック体だが、HTML編集機能の既定のフォントをWriterと共有している為、Writerの既定のフォントが明朝体等に設定されていた場合、こちらでも既定のフォントは明朝体になる。

また、CSSへの対応は決して高度では無い。

この為、現実的なウェブサイトの制作には向いていない。

また、CSSへの対応は決して高度では無い。

この為、現実的なウェブサイトの制作には向いていない。

同様なフリーのHTMLエディタとして代表的なものには、これ以外にもMozilla Composerやその派生のNvu、KompoZerなどが存在する。

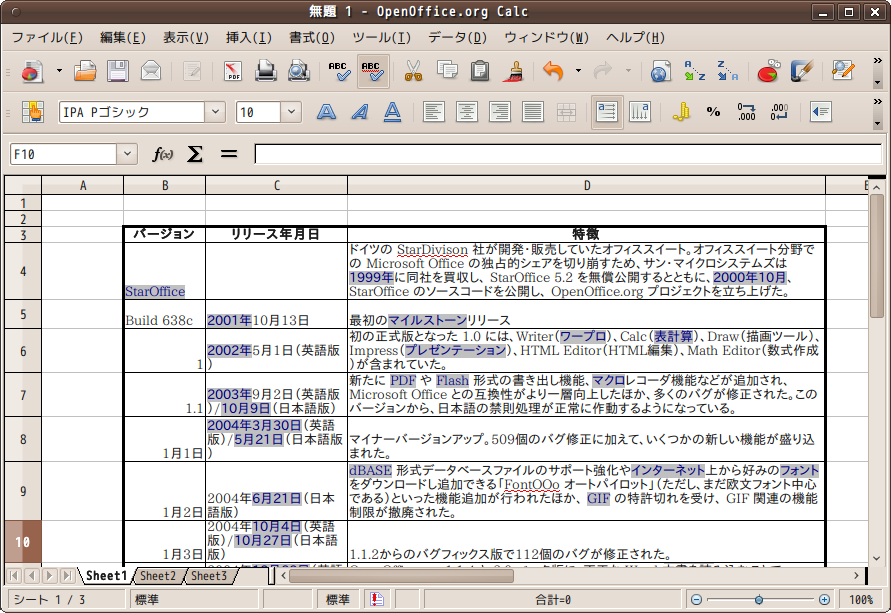

表計算(Calc)

|

| OpenOffice.org 3.1.1 Calc |

表計算機能。

Calcの関数ウィザードに用意されている関数は、データベース、日付と時刻、財務、情報、論理関数、数学、行列、統計、表、文字列、アドイン関数に分類されている。

関数自体はExcelと同様のものが多いが、Excelでは引数を,(カンマ)で区切るのに対し、OpenOffice.org Calcでは;(セミコロン)で区切るという違いがある。

Excelファイルのインポート/エクスポート時には自動的に変換されるが、OpenOffice.orgが標準で,で区切るように変更することはできない。

関数自体はExcelと同様のものが多いが、Excelでは引数を,(カンマ)で区切るのに対し、OpenOffice.org Calcでは;(セミコロン)で区切るという違いがある。

Excelファイルのインポート/エクスポート時には自動的に変換されるが、OpenOffice.orgが標準で,で区切るように変更することはできない。

多言語対応の点からCalcの日付の書式については、異なる紀年法での表示が可能である。

以下に、表示可能な主要なものを列記する。

以下に、表示可能な主要なものを列記する。

- グレゴリオ暦(gregorian):OpenOffice.orgの標準的な日付書式。

- タイ仏教暦(buddhist):仏滅紀元に基づくもの。

- 日本元号(gengou):明治・大正・昭和・平成の各元号。ただし、慶応以前は表示されない。一世一元の詔及び元号法(昭和54年6月12日 法律第43号)などに基づく。

- ヒジュラ暦(hijri):紀年法のみならず日付表示も異なる(純粋太陰暦)。

- ユダヤ暦(jewish):イスラエルの公式暦法。

- 中国暦(ROC):言語設定を中国語(繁体字)とすると、中華民国(台湾)の公式紀年法である中華民国紀元での表示が可能である。

なお、日付はシリアル値として処理されているが、Excelが1900年1月1日を「1」としているのに対して、Calcでは、1899年12月31日を「1」としている。

ただし、1900年3月1日以降についてはシリアル値は一致する。

ただし、1900年3月1日以降についてはシリアル値は一致する。

これは、Excel(および先行していた表計算ソフト Lotus 1-2-3)が本来閏年ではない1900年を誤って閏年と認識してしまうことに由来する。

その為、Calcでは1900年3月1日以前の日付であっても曜日が正しく計算されるようになっている(標準の1899年12月31日スタートのほかに、ベースとなったStarCalc1.0やWindows版Excelに合わせた1900年1月1日、Mac版Excelに合わせた1904年1月1日の設定もある)。

その為、Calcでは1900年3月1日以前の日付であっても曜日が正しく計算されるようになっている(標準の1899年12月31日スタートのほかに、ベースとなったStarCalc1.0やWindows版Excelに合わせた1900年1月1日、Mac版Excelに合わせた1904年1月1日の設定もある)。

一方、セル枠の罫線のデザインに点線や破線が使えないと言った問題もある。

これについては1.0がリリースされた当時である2002年10月にコミュニティに要望が送られていたが、8年経った3.3でも利用できない状態のままだった。

これについては1.0がリリースされた当時である2002年10月にコミュニティに要望が送られていたが、8年経った3.3でも利用できない状態のままだった。

他にも、セルの結合操作を行った後の結果が異なる、セルの選択操作の違い、一部ショートカットキーの操作が異なる(一例・セルの相対参照と絶対参照を切り替える操作《A1→$A$1→A$1→$A1→A1》がExcelでは「F4」キーであるが、Calcは「Shift」+「F4」キー)など、細かい部分ではExcelとは異なる動作をするものが多い。

プレゼンテーション(Impress)

|

| OpenOffice.org 3.1.1 Impress |

プレゼンテーション機能。

Impressには予めプレゼンテーションの作成ウィザードが用意されている。

その為、プレゼンテーションの作成に詳しくないユーザーであっても、画面に表示されるウィザードに従えば簡単なプレゼンテーションを完成させることが出来るよう配慮されている。

Impressには予めプレゼンテーションの作成ウィザードが用意されている。

その為、プレゼンテーションの作成に詳しくないユーザーであっても、画面に表示されるウィザードに従えば簡単なプレゼンテーションを完成させることが出来るよう配慮されている。

配布資料を作成する機能を備え、Impressのみでプレゼンテーション全体を製作することが可能となっている。

また、OpenOffice.org 3.0からImpressとDrawに独自の表機能が追加されており、表を用いたプレゼンテーションの作成が容易に出来る。

ただし、Impressに予め用意されているテンプレートは2つと少なく、有用な利用には追加の必要性が高い。

ただし、Impressに予め用意されているテンプレートは2つと少なく、有用な利用には追加の必要性が高い。

3.1から図形などにアンチエイリアス処理を施せるようになった為、図形を用いたプレゼンテーションが使いやすくなった。

描画(Draw)

|

| OpenOffice.org 3.1.1 Draw |

図形描画機能。作図のみならず、レイアウトの複雑なパンフレットの作成にも活用出来る。

更に、簡易的なDTP用途のソフトウェアとして利用することが出来る。

更に、簡易的なDTP用途のソフトウェアとして利用することが出来る。

ベクターベースの線画や編集、3Dモデルの作成・回転・影付けなどの機能が提供されている。

Adobe Flash形式のファイルを出力する事が出来る。

ベクターグラフィックスである為、ベクターデータによる画面表示では拡大や縮小をしても描写の劣化が起きない。

ベクターグラフィックスである為、ベクターデータによる画面表示では拡大や縮小をしても描写の劣化が起きない。

図形同士を線分によって連結するコネクタ機能によって、図形を移動させることも容易である。

色の指定は、RGBやCMYKなどによっても行うことが出来る。

色の指定は、RGBやCMYKなどによっても行うことが出来る。

OpenOffice.org 2.0からは多数の図形(星型や顔型など)が当初から用意されるようになった。

また、SVG形式の出力が可能になった。

また、SVG形式の出力が可能になった。

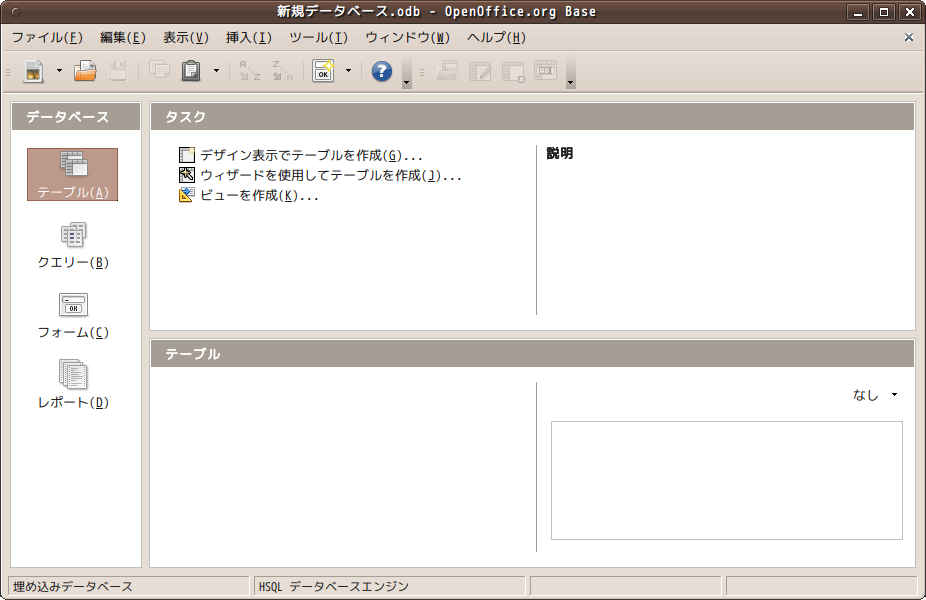

データベース(Base)

|

| OpenOffice.org 3.1.1 Base |

データベース機能。関係データベースに対応している。

BaseはOpenOffice.org 2.0から登場した機能である。

データベース機能(データソース)は1.0当時から存在していたが、ユーザーから「Microsoft Accessのようなデータベース機能はないのか」という要望が強く、分かりやすいように機能として独立させるとともに強化が図られたものである。

データベース機能(データソース)は1.0当時から存在していたが、ユーザーから「Microsoft Accessのようなデータベース機能はないのか」という要望が強く、分かりやすいように機能として独立させるとともに強化が図られたものである。

他のデータベースソフトに比べて他形式での出入力機能が不十分であるが、その代わり、ワープロ機能や表計算機能との連携は密である。

最も標準的に使用するのはHSQLDBであるが、その他にOracle Database、MySQL、Microsoft SQL Server(JDBC、ODBC経由)、dBASE、Microsoft Access、Adabas D、Excel、テキストファイル、MozillaやWindowsのアドレス帳、Apache Derbyなどに対応している。

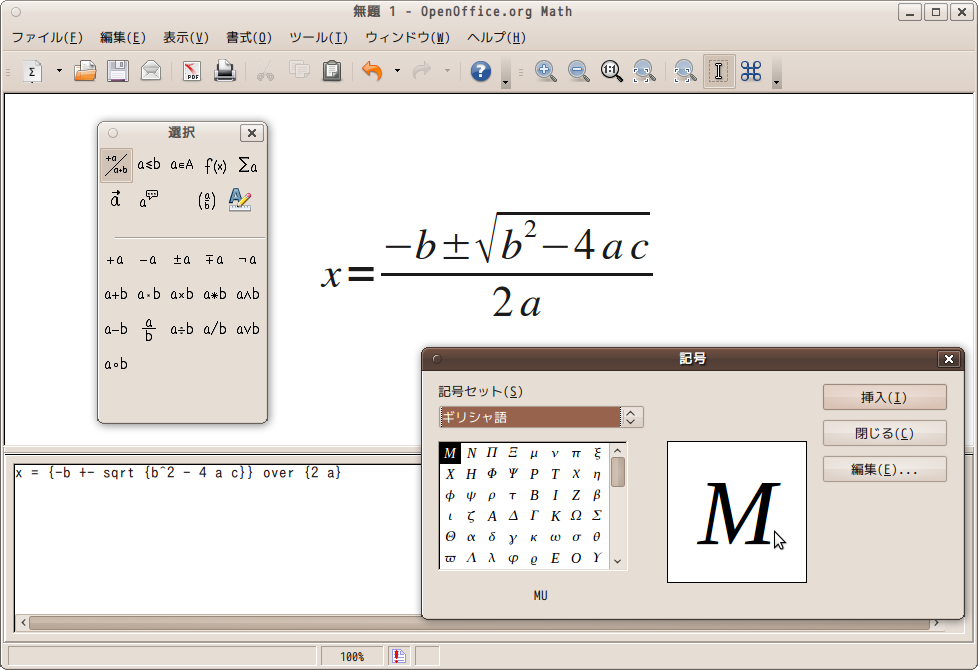

数式エディタ(Math)

|

| OpenOffice.org 3.1.1 Math |

数式エディタ機能。

デザインサイエンスのMathTypeのデータのインポート・エクスポートが可能。

またMathML 1.01形式で出力出来る。

またMathML 1.01形式で出力出来る。

選択ウィンドウから数式を選択することも出来るが、コマンドウィンドウでコマンドを入力することも出来る。

慣れると素早く数式を入力することができ、またLaTeXなどとは異なってコマンド編集中にリアルタイムで結果数式が表示されるという利点もある。

慣れると素早く数式を入力することができ、またLaTeXなどとは異なってコマンド編集中にリアルタイムで結果数式が表示されるという利点もある。

Math単体で複数の数式を作成した場合、画像をその都度挿入していくことで動作が重くなる。

この為、数学の証明問題などを作成する場合は、Writerに一つ一つの数式をオブジェクトとして組み込むことで、レンダリング処理を式ごとに分割させることが出来る。

この為、数学の証明問題などを作成する場合は、Writerに一つ一つの数式をオブジェクトとして組み込むことで、レンダリング処理を式ごとに分割させることが出来る。

例えば、二次方程式の解の公式は

x={-b+-sqrt{b^2-4 ac}}over {2 a}

と記述すると

のように表現出来る。

チャート

ワープロや表計算に用いられるグラフ機能。

ワープロ機能や表計算機能と同様にチャート機能として開発が進められている。

ワープロ機能や表計算機能と同様にチャート機能として開発が進められている。

この機能により以下のようなグラフを作成することが出来る。

- 縦棒グラフ

- 横棒グラフ

- 円グラフ

- ドーナツグラフ

- 折れ線グラフ

- 散布図

- レーダーチャート

- 株価チャート

なお、円グラフやドーナツグラフの表示順序は、標準で反時計回り(左回り)となっている。

マクロ

OpenOffice.orgではBASICやPython、JavaScriptなどの言語を用いたマクロが利用出来る。

OpenOffice.orgには、Basic言語用の統合開発環境が付属している為、知識があれば誰でも手軽にプログラムを作成し定型業務の自動化を簡単に行うことが出来る。

基本的にインタプリタ型の言語である為、コンパイル(ビルド)の作業は不要である。

OpenOffice.orgには、Basic言語用の統合開発環境が付属している為、知識があれば誰でも手軽にプログラムを作成し定型業務の自動化を簡単に行うことが出来る。

基本的にインタプリタ型の言語である為、コンパイル(ビルド)の作業は不要である。

Universal Network Objects(UNO)インタフェースを用いてC++やJavaなど他の言語プログラムを呼び出すことも出来る。

また、このインタフェースを用いてOpenOffice.org API(Sun StarSuite API)を利用することにより、共通ダイアログを利用したり、OpenOffice.orgのファイルに直接アクセスしたり、MySQL・PostgreSQLなどの外部データベースに直接アクセスすることが出来る。

OpenOffice.org BASICの言語仕様はSun MicrosystemsのStarSuite Basicと同じであり、Microsoft OfficeのVBAと似ている。

変数、制御文、演算子などはVBAと同じなので、言語仕様を覚える手間は少ない。

変数、制御文、演算子などはVBAと同じなので、言語仕様を覚える手間は少ない。

しかしAPIが全く異なるので、VBAサポート機能を使用しない限り、VBAのマクロをそのまま使うことは出来ない。

例えば、ExcelとCalcではセルの内容にアクセスする方法が大きく異なる。

例えば、ExcelとCalcではセルの内容にアクセスする方法が大きく異なる。

拡張機能

OpenOffice.orgでは、様々な拡張機能を利用することが出来る。

OpenOffice.org repository for Extensions

| URL | http://extensions.services.openoffice.org/ |

| 使用言語 | 多言語 |

| 運営者 | OpenOffice.org |

| 現状 | 現在はApache OpenOffice Extensionsとなっている |

OpenOffice.orgの拡張機能を登録し、公開することの出来る場所である。

ここには多くの拡張機能が登録されており、その多くが自由に利用することが出来る。

ここには多くの拡張機能が登録されており、その多くが自由に利用することが出来る。

例えば、Sun Microsystemsが公開している「Sun Presenter Console」を利用すれば、Impressでプレゼンテーションする時に、スクリーンとは別にパソコン画面にプレゼンター向けの時計やノートを表示出来る。

リリース

主なバージョンアップ履歴を以下に列挙する。

| 主なバージョン | リリース日 | 主な変更点 |

| StarOffice | ドイツのStarDivison社が開発・販売していたオフィススイート。 Sun Microsystemsは1999年に同社を買収し、2000年10月にStarOfficeのソースコードを公開して OpenOffice.orgプロジェクトを立ち上げた。 | |

| Build 638c | 2001年10月13日 | 最初のマイルストーンリリース |

| 1.0 | 2002年5月1日(英語版) | 初の正式版となった1.0には、Writer(ワープロ)、Calc(表計算)、Draw(描画ツール)、 Impress(プレゼンテーション)、HTML Editor(HTML編集)、Math Editor(数式作成)が 含まれていた。 |

| 1.1 | 2003年9月2日(英語版) 10月9日(日本語版) |

新たにPDFやFlash形式の書き出し機能、マクロ記録機能などが追加され、Microsoft Officeとの互換性が より一層向上した他、多くのバグが修正された。このバージョンから、日本語の禁則処理が正常に 作動するようになっている。 |

| 1.1.1 | 2004年3月30日(英語版) 5月21日(日本語版) |

マイナーバージョンアップ。509個のバグ修正に加えて、いくつかの新しい機能が盛り込まれた。 |

| 1.1.2 | 2004年6月21日(日本語版) | dBASE形式データベースファイルのサポート強化やインターネット上から好みのフォントを ダウンロードし追加できる「FontOOo オートパイロット」(ただし、まだ欧文フォント中心である)と いった機能追加が行われた他、GIFの特許切れを受け、GIF関連の機能制限が撤廃された。 |

| 1.1.3 | 2004年10月4日(英語版) 10月27日(日本語版) |

1.1.2からのバグフィックス版で112個のバグが修正された。 |

| 1.1.4 | 2004年12月22日(英語版) 2005年1月17日(日本語版) |

1.1.3からのバグフィックス版で81個のバグが修正された。4月11日にOpenOffice.org 1.1.4と 2.0ベータ版に、不正なWord文書を読み込むことでバッファオーバーフローを引き起こすセキュリティ ホールが発見される。4月18日に1.1.4日本語版の修正モジュール公開。 |

| 1.1.5 | 2005年9月14日(英語版) 9月15日(日本語版) |

4月11日に見つかったセキュリティホールの修正の他、OpenDocument形式のファイルのインポート にも対応した。2006年6月29日に、1.1.5と2.0.2にマクロやJavaアプレットの扱いに関する 脆弱性が発見されたと発表されており、7月18日にその修正モジュールが公開されている。 |

| 2.0 β2 | 2005年8月31日(日本語版) | 9月6日にライセンス形態を変更し、LGPLに一本化。2.0ベータ2以降のリリースはLGPLとなる。 |

| 2.0 | 2005年10月20日(英語版) 10月27日(日本語版) |

PDF出力の強化やODF 1.1形式の標準サポート、加えて浮動ツールバーやネイティブのインストーラが 採用された。 |

| 2.0.1 | 2006年1月7日(日本語版) | 差し込み印刷ウィザードの拡張、箇条書きのデフォルト記号の明瞭化、ダイアログでオプションの 表示と非表示の設定を可能化などが行われる。 |

| 2.0.2 | 2006年2月27日(英語版) 4月3日(日本語版) |

スペルチェック辞書が統合された。Linux版において、太字および斜体のフォントデータを内包して いないフォントに太字、斜体効果をかけられるようになった。 |

| 2.0.3 | 2006年6月30日(英語版) 7月18日(日本語版) |

6月29日に発表された3つの重大なセキュリティホールの修正と、PDF出力時の詳細設定を行う機能の 追加が行われた。1.1.5向け修正モジュールもリリース。なお、日本語版にはフォントの扱いに不具合が あり、修正ファイルが公開されている。 |

| 2.0.4 | 2006年10月13日(英語版) 11月2日(日本語版) |

ソフトウェアアップデート通知機能の追加やPDF出力時の暗号化対応、「OpenOffice.org Extensions」 と呼ばれるアドオンアプリケーション環境の搭載、LaTeX形式でのファイル出力(日本語等マルチバイト 文字は未対応)の追加などが行われた。なお、本バージョンでも日本語版にはフォントの扱いに不具合が あり、修正ファイルが公開されている。 |

| 2.1 | 2006年12月12日(英語版) 2007年1月5日(日本語版) |

プレゼンテーションソフト「Impress」において、マルチディスプレイに対応し、CalcでHTMLへの出力 機能の改善が図られた。また、複数の脆弱性が修正された。 |

| 2.2 | 2007年3月29日(英語版) 5月8日(日本語版) |

標準でカーニングを有効にすることでテキスト表示品質を改善した。表計算ソフト「Calc」において Microsoft Excelファイルのサポートを改善した。Windows Vista対応とIntel Mac対応を改善した。 また、複数の脆弱性が修正された。 |

| 2.2.1 | 2007年6月12日(英語版) 7月12日(日本語版) |

悪意のあるRTF形式のファイルを開いた場合に任意のプログラムが実行される脆弱性を初めとした 複数の脆弱性が修正された。 |

| 2.3 | 2007年9月18日(英語版) 10月4日(日本語版) |

グラフウィザードが改善され、点のみのグラフやグラフの3D表示に対応。Impressが新たに自由に アニメーションを可能にする機能を搭載した。またTIFFファイルの処理に関する整数オーバーフローに 起因する深刻な脆弱性が修正された。日本語版では「滑らかな線」ダイアログが小さすぎて一部設定が 変更できない不具合があり、修正ファイルが公開されていた。ただし、十分なテストを経ていない為、 この機能を利用しないユーザーの適用は推奨されていない。 |

| 2.3.1 | 2007年12月3日(英語版) 12月5日(日本語版) |

データベースエンジン「HSQLDB」に存在する、深刻な脆弱性の修正。 |

| 2.4 | 2008年3月27日(英語版) 4月2日(日本語版) |

PDF/Aに準拠したPDFを作成できるようになった。Baseにおいて、Microsoft Office 2007 Accessの ファイル形式がサポートされるようになった。 |

| 2.4.1 | 2008年6月10日(英語版) 6月21日(日本語版) |

脆弱性やバグの修正が行われた。 |

| 2.4.2 | 2008年10月29日(英語版) 12月4日(日本語版) |

特殊なWMF / EMFデータを内包した文書を開く際にバッファオーバーフローが発生する脆弱性など、 18個の不具合の修正が行われた。 |

| 2.4.3 | 不明 | |

| 3.0 | 2008年10月13日 (英語版 / 日本語版) |

アイコンやツールバーの外見を一新し、スタートセンターと呼ばれる、各機能を呼び出すことの出来る メニューが追加された。Calcではソルバー機能が向上し、最大列数が1024に拡張された。Writerでは 表示倍率を変更できるズームスライダが追加された。Impressでは独自の表機能を追加するなど、様々な 新機能が搭載された。ODF1.2形式へ対応。Microsoft Office 2007 / 2008の新しい文書形式(*.docx , *.xlsx , *.pptxなど)に対応。また、このバージョンからMac OS Xにネイティブ(Cocoa)対応した。 |

| 3.0.1 | 2009年1月27日(英語版) 2月15日・2月19日(日本語版) |

脆弱性等の修正が行われた。 |

| 3.1 | 2009年5月7日 (英語版 / 日本語版) |

Calc、Impress、DrawにWriterと同様のズームスライダが追加された。更に、Calcでは印刷倍率を 変更出来る倍率スライダが追加された。Windows上のWriterでMicrosoft IMEやATOKの再変換機能を 利用可能になり、ドロー画像にたいしてアンチエイリアス効果が加えられるようになった。 |

| 3.1.1 | 2009年8月31日 (英語版 / 日本語版) |

悪意のあるMicrosoft Word文書を処理した際に発生する脆弱性の修正、および不具合の修正が行われた。 |

| 3.2 | 2010年2月11日 (英語版 / 日本語版) |

バブルチャートに対応し、Impressに新たに二つのレイアウトが追加された。なお、「日本語環境改善 拡張機能」を導入し、Writerを起動すると「一般的なエラー」ダイアログが表示される不具合(OK ボタンを押せば起動するので動作に支障はない)が存在するため注意が必要。また、以前のバージョン 3.0よりもワープロや表計算ソフトの起動時間短縮が図られた。 |

| 3.2.1 | 2010年6月4日 (英語版 / 日本語版) |

OracleによるSun Microsystemsの買収完了と開発元移行により、Sun MicrosystemsのロゴがOracleの ロゴに置きかえられた。また、OOo自体のロゴやアイコンも同時に変更された。また、脆弱性の修正が 行われた。 |

| 3.3 | 2011年1月26日(英語版) 2月2日(日本語版) |

起動時間の短縮、アプリケーションの高速化が図られたほか、標準PDFフォントが標準装備され、 各アプリケーション共通の検索ツールバーなどの新機能が追加された。OpenOffice.orgの最後の バージョン。 |

採用事例

一部の団体は、後継のLibreOfficeやApache OpenOfficeに移行している。

日本での採用事例

地方公共団体

- 兵庫県洲本市

- 栃木県二宮町(現・真岡市)

- 福島県会津若松市

- 愛媛県四国中央市

- 大阪府箕面市

- 愛知県豊川市

- 北海道深川市

- 大阪府交野市

- 茨城県龍ケ崎市

など

都道府県では初めて、山形県庁が2011年度から全パソコンにOpenOffice.orgを導入することを決定した(ただし一部の部署に限定すれば、都道府県では徳島県が初)。

その後、山形県庁が再びMicrosoft Officeを採用という報道も流れたが、実際には一部必要な部署が導入したのみで、依然として標準はOpenOffice.orgでファイル形式はODFを使用した。

その後、山形県庁が再びMicrosoft Officeを採用という報道も流れたが、実際には一部必要な部署が導入したのみで、依然として標準はOpenOffice.orgでファイル形式はODFを使用した。

企業

- 株式会社アシスト

- 住友電気工業株式会社

- 株式会社トーホー

- 三洋機工

- 新生フィナンシャル

など

海外での採用事例

- シンガポール国防省

- フランス経済・財政・産業省

- フランス内務省

- ハンガリー国防省

- マケドニア財務省

- オランダ・ハールレム市

- イギリス・ブリストル市議会

などで採用されたケースがある。

批判

- オフィススイートは開発の規模が大きく、多くの開発者を必要とするプロジェクトであるが、OpenOffice.orgはアクティブな開発者が少なく、2008年12月にはわずか24人しかいない閉鎖的なプロジェクトである事が批判されていた。

- OpenOffice.org にはワードプロセッサー機能において罫線機能や、ルビ機能、均等割付機能、表計算処理ソフトウェアにおいては入力規則における日本語処理など、日本語を用いたオフィス文書の作成において重要視される機能が満足するような状態ではなく、これらの改善の為の活動を怠っていると批判されていた。

- Sun Microsystems外のメンバーによるコードの受付が悪く、ビジネス上の理由などによりSun Microsystemsの意向に沿わない場合、機能拡張や改善が取り込まれないと批判されていた。

派生ソフトウェア

Go-OO

Go-OOは、ライセンスやビジネス上の理由などにより、OpenOffice.orgに取り込まれる可能性が低い機能拡張を取り込んで開発されていたオフィススイート。

Windows版とLinux版、Mac OS X版が存在した。

Windows版とLinux版、Mac OS X版が存在した。

Novellが開発を推進しており、Ubuntu、openSUSE、Debian GNU/Linux、Mandriva LinuxなどのLinuxディストリビューションで採用されていたOpenOffice.orgは正式版ではなく、このGo-OOである。

以下のような機能拡張が施されている一方、高速化の為、OpenOffice.orgにある一部のマイナーな機能(自動アップデートなど)は削除されている。

- OpenOffice.orgよりも起動時間や応答時間が短くて高速に動作する

- OpenOffice.orgよりも優れたグラフィックス機能を持っている

- SVGやWPG形式、EMFファイルをインポートすることが出来る

- プレゼンテーション向けの3Dトランジション機能を備えている

- 任意の条件を満たすセル値が検索可能なスプレッドシート(Calc)向けのソルバーを導入している

- VBAマクロとOffice 2007のOpenXMLファイル形式をサポートしている

プロジェクトはLibreOfficeへ統合され、終了した。

LibreOffice

詳細は「LibreOffice」を参照

OracleによるSun Microsystemsの買収をきっかけに、OpenOffice.orgプロジェクトの主要メンバーらが独立して立ち上げた、The Document Foundationによって開発されているオフィススイート。

OpenOffice.orgの事実上の後継の1つであり、OpenOffice.orgでは行われなかった機能拡張や改善を積極的に行っている。

その他の派生ソフトウェア

- StarOffice(Sun Microsystems)/ Oracle Open Office

Sun Microsystemsによって、OpenOffice.orgの成果を元に開発され、有償販売されていたオフィススイート。

OracleによるSun Microsystems買収後、StarOffice(日本ではStarSuite)からOracle Open Officeに変更された。

2011年4月に販売が打ち切られた。 - OpenOffice.org Novell Edition

OpenOffice.orgプロジェクトに参加したNovellによる派生ソフトウェア。

VBA互換機能などが強化されている。

OpenOffice.orgからLibreOfficeにベースを変更して継続している。 - NeoOffice

macOS上でネイティブに動くOpenOffice.orgとして開発された。初期はJavaベースだったが、現在はCocoaベースである。

2017年にLibreOfficeベースに移行している。 - Lotus Symphony

OpenOffice.orgプロジェクトに参加したIBMによる派生ソフトウェア。

OpenOffice.orgとEclipseをベースに画面操作や拡張機能などが変更、改良されている。

2011年にApache OpenOfficeプロジェクトへのソースコードの寄贈を発表、2012年に開発終了。 - OpenOffice.org Portable

Windows向けにPortableApps.comによって開発された、レジストリを使わないことでUSBメモリなどに入れて持ち運べるOpenOffice.org。

3.2.0まで開発され、英語版・中国語版(簡体字)・日本語版などいくつかの言語版が存在した。

その後はLibreOfficeがバージョンに追随する形でリリースされている。 - White Label Office

ドイツの非営利団体であるTeam OpenOffice.org e.V.により、OpenOffice.orgがOracleからApacheへ寄贈される事で今後サポートされなくなるバージョン3.3.0のメンテナンスを目的として発表された。

これに対しApacheソフトウェア財団は遺憾の意を示し、本プロジェクトに向けて協調を呼びかけた。 - OxygenOffice Professional(OOOP、O2OP)

Go-OOをベースにクリップアートやテンプレートなどの追加が施されたオフィススイート。 - Citation Style Language

文献を引用する際の書式を設定するための言語であるCSLはOpenOffice.orgから派生して生まれたものである。

▲StarOfficeとOpenOffice.orgの主な派生品のタイムライン(拡大)。紺色で示されているのがOpenOffice.orgである。

関連項目

コメント欄

コメント欄の利用に関してはコメント欄の利用を参照して下さい。

| + | 上記の内容を守れる方のみご利用ください。 |