「判定不一致修正依頼」が出ています。加筆修正可能な方は対応をお願いします。

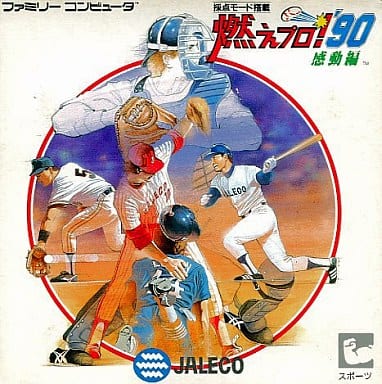

燃えプロ!'90 感動編

【もえぷろきゅうじゅう かんどうへん】

|

ジャンル

|

スポーツ(野球)

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

|

|

発売元

|

ジャレコ

|

|

発売元

|

トーセ

|

|

発売日

|

1990年7月27日

|

|

プレイ人数

|

1人~2人

|

|

定価

|

6,500円(税別)

|

|

判定

|

スルメゲー

|

|

ポイント

|

難しいプレーをいかに使いこなすかがガギ

唯一ペナント非搭載作品

ピッチング、バッティングは元通りだが違うクセの強さも…

驚きの超スローボールは初代とは違うトンデモ野球

伝説のOB選手が各球団に分かれて電撃参戦

|

|

燃えろ!!シリーズ

|

概要

『燃えろ!!プロ野球』のシリーズ第4弾であり、これまで略称だった『燃えプロ』が正式名称に採用された。

タイトル通り「感動」をテーマとしており、これまでのようなペナントレースシステムを廃止し単戦重視のゲーム性にモデルチェンジ。

採点システム搭載で勝つこと以上にファインプレーやホームランなどの好プレイが重要になる。

守備時の画面構成はこれまでなかった形に一新された反面、前作で一新されたピッチング、バッティング時の画面は元通りに戻っている。

本項目では前作からの変更点を中心に記述する。

変更点

-

CPUの強さが5段階になった。

-

最初の試合は必ずレベル1で、その試合内容の採点(後述)に応じて次の試合のレベルが決まる。

-

つまり最短2試合でエンディングが可能。

-

より人間的なCPUのロジック。

-

今までの野球ゲームと違って、ランナーはやたらと足で揺さぶりをかけてくる。

-

これまでのゲームでは本シリーズも含めて、無謀な進塁をせず、安全圏で止まる、またはそこまで戻って動かないが大多数だったが、本作は挟まれたランナーは、人間プレイヤーのように揺さぶってくる。

|

+

|

採点の詳細

|

-

守備範囲

-

送球

-

中継

-

暴投

-

継投

-

踏ん張り

-

失点

-

確実性

-

選球眼

-

進塁

-

帰塁

-

タッチアップせずに飛び出してランナーがアウトになった。

-

ファインプレー

-

何球かに一回出る飛びつきだけで捕れる打球を取った。

|

-

勝った場合、試合終了時に試合の内容に応じて採点が行われ、これの100点を目指す。負けた試合では採点は行わずゲームオーバーとなる。

-

基本は100点から減点方式。取れる打球を落としたり、三振、押し出し四球、暴投などで減点される。加点はファインプレーのみ。

そのため、いかに確実なプレーをすることかが100点のカギとなる。

-

CPUレベル5(最高)の相手に100点を出すことができれば、エンディングとなる。

-

初代から受け継がれてきたポジション制も廃止。

-

ファミスタシリーズをはじめ、大部分の野球ゲーム同様ピッチャー以外特に意味がなくなった。

-

つまり現実では貧打のキャッチャーには平気で代打を送れるし、のっけから試合に出さない方が効果的。

-

BGMやシステムを一新。

-

前作は前々作のBGMを流用していたが、本作はそれも一新した。

-

ピッチングやバッティングは前々作までのアングルに戻された。

-

前作は斬新なアングルを導入したものの、結果的にクセが強く感覚の掴みづらいものだったのだが、それが旧来通りになった。

-

守備時のアングルを一新。

-

前作・前々作から一新されて、他の野球ゲームと逆の形になった(一塁・左、二塁・下、三塁・右、本塁・上)。

-

つまり画面手前にセンターがあり、左がライト、右がレフトとなる。

-

ランナーの進塁、帰塁も『ファミスタシリーズ』準拠になった。

-

前作までは任天堂の『ベースボール』同様塁間準拠で「1・2塁間は右、2・3塁間は上、3・本塁間は左を押しながらBで進塁、Aで帰塁だったが、上記シリーズや『究極ハリキリスタジアム』のように、向かう先の塁を押しながらBで進塁、Aで帰塁という形になった。

-

各球団に大物OBが含まれている。

-

ゲームでは恒例の「みすたあ=長嶋茂雄」「わん=王貞治」の巨人2大巨頭は勿論のこと、「そとこま=外木場義郎(広島)」「せんにち=星野仙一(中日)」「たぶし=田淵幸一(阪神)」「えまつ=江夏豊(阪神)」更にパリーグでも「すきうら=杉浦忠(南海)」「おおすた=大下 剛史(日本ハム)」など引退して久しい錚々たる面々が名を連ねている。

-

当然折り紙つきの強さなのだが彼らはスタメンでなくベンチの控え扱いになっている。あくまで「助っ人」のような位置付けだろう。

-

また、これらOB選手はみな日本人に限られており外国人は、ロバーツ(ヤクルト)、マーチン(中日)、スタンカ(南海)など長い活躍があった者でも1人もおらず、バース(阪神)やリー(ロッテ)などつい最近まで日本球界で活躍していた選手すらいない。

-

歓声の上がるポイントがさらに増えた。

-

本作では得点圏にランナーが進んだ場合でも上がるようになった。

-

コールド制は本作でも持ち越されており、9点差が条件なのも同じ。

-

勿論前作のように、後攻なのにウラの攻撃をやらせてもらえずぶった切られることはなくなった。

|

球場名

|

モデル球場

|

両翼

|

中堅

|

|

TKドーム

|

東京ドーム

|

122m

|

100m

|

|

KOSHIEN

|

甲子園球場

|

120m

|

91m

|

|

SaveST

|

西武球場

|

120m

|

95m

|

評価点

-

採点システムによりとことん野球ゲームでのテクニックの頂点を目指すゲーム性。

-

細かいプレー1つ1つに重点を置いて理想的なプレーを求めるスタイルは既存のどのゲームにも属さないオリジナリティがある。

-

形の上では野球ゲームであっても他と全く異なり、まるでアクションやシューティングゲームのような

と言うより体操か?スコアアタック要素を兼ね備えている。

-

クセこそ強いものの、ある程度は勝つ楽しさを味わいながら慣れていくことができる。

-

上記の通り、最初はレベル1から始まるので、CPUもかなり弱く、こちらが満足に守備ができなくても対等以上に戦えることが多い。

-

他の野球ゲームでは味わえない採点による独特のスコアアタック。

-

多少クセのある操作や、やり慣れないアングルは「負けっぱなしで面白くなくなって投げ出して終わる」という流れになりやすいものだが、CPUレベルや何でもアリなエディット(下記)によりケアされている。しかし普通に勝つだけでは初めてならば大体70点程度にしかならず、如何にしてそれ以上のプレイを突き詰めていくかという所に他の野球ゲームでは味わえないやり込みの面白さがある。

-

下記のエディットチームでオール最強にしても、90点95点あたりでカベにブチあたることが多く100点は非常に難しいだけにやりごたえもある。

-

取り分け難しいのが守備範囲と選球眼と送球で、これらを完璧なまでにマスターしなければエンディングは見られない。

-

ピッチャーを9番以外に入れられる。

-

セ・リーグモデル側のチームの場合、スタメンではピッチャーは9番に入るが、そこで代打を出した場合、代わりのピッチャーはどの打順にも入れられる。

-

何でもアリなエディットモード。

-

このようなモードはだいだいがポイントを振り分ける形式で、フルに使って他のレギュラーチームの最弱より少し弱くなる程度だった。

-

だが本作のエディットはなんと無制限である。つまり打者ならば全員が「打率.496本塁打60+超瞬足」、ピッチャーは「防御率0.07+球速最強+完投スタミナ」ということも可能。

-

因みにこのエディットチーム(E)では初期状態での選手名前は「ごしら」など怪獣の名前をもじったものになっている。

上記の通りオール最強にしようものなら文字通り怪獣バリに大暴れしてくれるだろう。

もちろん勝つだけならこれで良くても、プレイヤーの技術が伴わなければエンディングは見られないので、ゲームの根幹を壊すようなものではない。

-

球場のグラフィックがなかなかリアルになった。

-

背後の客席も細かく描かれており、リアルさが増している。

-

大物OBも各球団それぞれに加わった豪華メンバー。

-

過去例としてはアーケード版の『プロ野球ワールドスタジアム』があり、各球団にOB打者が2人ずつ代打に登録されていた。

-

しかし家庭用ゲームでは巨人モデルのチームに王貞治や長嶋茂雄が入っている程度で、他はせいぜい『プロ野球ファミリースタジアム』の安田猛(ヤクルト)、『究極ハリキリスタジアム』の谷沢健一(中日)や衣笠祥雄(広島)等、極少数の例しか無かった。

或いは本シリーズの初代の「STCLUB」やファミスタシリーズの「プロスターズ」のようにOB専用チームに一纏めで入れられていた。

-

こんな具合に巨人の二人かOB球団かという風潮だっただけに、本作では彼らもそれぞれのチームに分かれているので、それぞれのファンなら嬉しいだろう。

賛否両論点

-

バットの有効範囲が不自然なほど広い。

-

上下にスイングが分けられるが、普通にそれを意識せず真中で振るだけでタイミングさえ合えばかなり当たる。

-

バント時のバットを動かせなくなったが、これが非常に広い範囲で有効。

-

ゲームとしての過度なハードルを下げている反面、不自然さもある。

問題点

-

全体的に球速が遅く規格外の超スローボールまで…

-

なんと球速51km/hという超スローボールが投げられたりする。

これは小学生クラスの球速で、遅いボールで有名な星野伸之(阪急・オリックス)のスローカーブでもノーバウンドでは70km/h台後半である。

-

信じられない話だが、このゲームの発売から30年以上後の2021年に、実際に時速50kmの球を投げた選手が現れた。

レンジャーズのブロック・ホルト選手で、本職は三塁手。大差で負けている試合に登板し、メジャーリーグ史上最も遅い球を投げたとして話題になった。

-

DH制がパ・リーグモデルのチームのみというのは現実通りだが、セ・リーグモデルのチームと直接試合する場合でも、お互い変わらない。

-

つまりパ・リーグモデルのチームは指名打者があり、セ・リーグモデルのチームはピッチャーがそのまま打席に入るので不公平。

-

ポジション概念が廃止。

-

キャッチャーに代打を出してもノーリスクで、果ては最初から本来のキャッチャーを引っ込めて試合ができるし、その方が効率が良い。

-

実在のキャッチャー蔑視という最初期野球ゲームの悪しき風習に毒されてしまっており、これまでのようなリアル路線ゲームとしては残念な一面を見せている。

-

振り遅れがストライクにならない。

-

「ボール球を振ったためストライクになる」というパターンに関しては、ホームベースを通過後の場合だと判定はボールになるという不自然さ。

-

本来ならばバットが回っていればストライクである。

-

とにかく守備が難しく、外野守備に至っては相当慣れるまで外野手の位置が把握できない。

-

画面下から入って外野手が見えていた過去作と違って、外野手の姿が確認できるまでが短いのでとことん慣れないと外野フライを満足にアウトにできない。

-

前作までは、ある程度まで位置補正を行ってくれていたが、それもない。

-

しかし上記の通りプレイヤーの技術を試す実力重視型ゲームで、レベル1のヘボCPUに相手にお互いミスを繰り返した果ての草野球じみた勝利では何の意味もないので、これに慣れなければ始まらないといえるだろう。

-

おかしな歓声の出方。

-

上記の通り2塁や本塁到達で歓声が上がるのだが、これが3アウト成立後でも出てしまう。

-

負けた場合に採点がない。

-

試合に負ければゲームオーバーというシステムには問題ないにせよ、コールドでもないなら負けたなりにプレーの採点ぐらいは欲しいところ。

-

2P対戦では採点がないので盛り上がりに欠ける。

-

上記のようなプレーの究極を極めるゲーム性なので、対戦でもそのプレーのレベルを競うべく詳細の採点は見たいところ。

-

とはいえエンディングを見たエキスパート同士のハイレベルな対戦はとことん盛り上がるには違いない。

-

リセット、電源投入時は最初はレベル1固定。

-

パスワードもないのでどんなエキスパートでもレベル1の超ヘボCPUを相手にしなければならない。

-

もちろん、そんなプレイヤーならラクラクコールド勝ちですぐ終わらせられるが、時間のムダと感じることには違いない。

総評

それまでの野球ゲームになかったファインプレーや選球眼など野球ゲームのスキルを試されるシステムは斬新で、「感動編」と称して1つ1つのプレーのやりこなしを求めたスタイル野球好きを唸らせる要素と言えるだろう。

まさしく2年以上続いた野球ブームから生まれた、やり込み層のための野球ゲームと言っても過言ではない。

そんな中でもCPUのロジックは人間プレイヤーらしい思考をしたり、5段階の強さが用意され、それぞれのプレイヤーが対等に楽しめるシステムで、エントリー層への配慮も感じられる。

ただし、ピッチング時の感覚が非常につかみにくいアングルこそ改善されたものの、守備の操作は非常に難しく、またバッティングでも見た目こそ前々作以前通りでも新しいクセが強いものになった。

また、上記の「不自然すぎる極端なスローボール」や「振り遅れてもボール」果てはそれまでのポジションの廃止など初代ほどではないにせよ、リアル路線をウリにした野球ゲームにしては残念な面も目立っている。

その後の展開

-

翌1991年『燃えプロ!最強編』を発売。

-

初代以来久しぶりに選手名が実名となった(公認としては初)。

-

だが野球人気はすっかり今や昔の時代で売り上げは更に下落し、これを最後に年次リリースは打ち止めとなる。

その後は再び正式名称を『燃えろ!!プロ野球』に戻し、年次ではないものの時折新作が登場している。

余談

-

シリーズでは初めてCMが制作されなかった。

-

末期とはいえ野球ゲームブームの最中ながら前作の売行きが芳しくなかったことや、既にブーム自体が終焉したためと考えられる。

-

本作のような採点システムはライバルの『ファミスタシリーズ』でも1992年発売のゲームボーイソフト『ファミスタ2』で採用されている。

-

ただこちらではあくまで「リーグを全勝しての優勝」が目的で採点はオマケに近い。

-

大物OBが各球団に散らばって現役の面々に混じっているのは面白い趣向だが「0チーム(ロッテモデル)」に「かねやん(金田正一)」が入っている。

-

ロッテでは昭和49年にパ・リーグを制し、日本シリーズでは中日を破って日本一に導いた監督として有名だが、彼自身が現役でプレーしたのは「国鉄スワローズ」(1990年当時:ヤクルトスワローズ)と「巨人軍」でありロッテでは全くプレーしたことはない。

-

一応、その弟の金田留広は昭和49~53年にロッテに在籍しており、優勝年には16勝を挙げて最多勝タイトルを獲得したが以後はさほど活躍していない。

むしろ、その前に5年間(昭和44~48年)在籍していた「東映(昭和48年のみ日拓)フライヤーズ」(1990年当時:日本ハムファイターズ)の方が登板も勝利も多く活躍した印象が強いだろう。

また在籍も「東映(日拓)」5年、ロッテ5年、広島4年なのでロッテが彼のイメージとも言い難い。

そもそも彼は「かねやん」とは呼ばれていないので、いろんな意味で考えてもこのゲームの「かねやん」が留広の方を指しているとは考えにくい。

最終更新:2024年01月06日 05:38