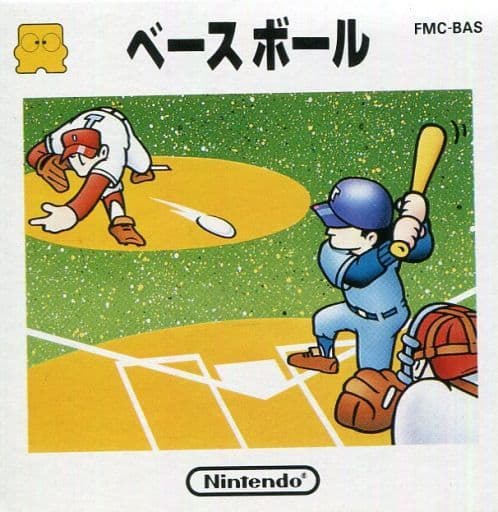

ベースボール

【べーすぼーる】

|

ジャンル

|

スポーツ(野球)

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

ファミリーコンピュータ ディスクシステム

|

|

発売・開発元

|

任天堂

|

|

発売日

|

【FC】1983年12月7日

【FCD】1986年2月21日

|

|

定価

|

【FC】3,800円→4,500円

【FCD】2,500円

|

|

プレイ人数

|

1~2人

|

|

レーティング

|

【VC】CERO:A(全年齢対象)

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【Wii】2006年12月2日/500Wiiポイント

【WiiU】2013年10月23日/514円

|

|

判定

|

なし

|

|

ポイント

|

ファミコン初の野球ゲーム

|

概要

任天堂製のファミコン初の野球ゲーム。1Pまたは2Pで当時のセ・リーグ6球団(を基にしたチーム)で対戦を行う。

同時期に発売された『テニス』『ゴルフ』に始まる任天堂の無印系タイトルのスポーツゲームの初作品。

シンプルな操作ながら手堅い作りとなっており、後の野球ゲームの基礎になったといえる作品である。

1986年2月には『テニス』『麻雀』など同じ無印系タイトルゲーム4本とともにディスクシステムのローンチとして移植される形で再発売された。

特徴

-

プレイヤーはチームを選んで1試合をプレイする。ペナントレースという概念はない。

-

アーケード版(VS筐体仕様)ではpts.というゲーム続行に必要な得点が設定されており、時間経過で減る他、ヒットを打つ、得点するなど良いプレイをすれば増加、失点するなど悪いプレイをすれば減少する(減少量の方が多い)。

-

このpts.が無くなるとゲームオーバー(コンティニュー可)。初期設定では試合終了でもゲームオーバー。pts.の初期値は店舗側で8段階の設定が可能。最小値と最大値では実に5倍の差がある(最小が80、最大が400)。設定値はプレイするまでわからないので、料金設定が安価だからといって釣られないように。

-

選手データや打順は存在しない、投手の利き腕や打者のデータなどはプレイする度にランダムで変わる模様。

-

守備はオートとなり、プレイヤーは投球(牽制含む)、捕球後の各塁への送球のみを行う。

-

投球時に上下を押す事で投球スピードの調整、左右を押す事でカーブやシュートといった変化球を投げられる。

-

攻撃側はボタンを押している間だけ、バットを振る。チョン押しをする事でバントにする事も可能。

-

チョン押しのバットはちゃんとバントとして扱われ、スリーバント失敗でアウトになる事もある。

-

一定の点数が開くことによる、コールドゲームは存在するが、延長戦は存在しない。

-

アーケード版では、試合終了後次の試合に進めるかゲームオーバーになるかを店舗側で設定可能(初期設定は1試合でゲームオーバー)。

-

ダイヤモンドの周りを表示する内野画面とスタジアム全体を表示する外野画面が存在する。

-

ボールがダイヤモンド外に出る(入る)事で随時切り替わる。

評価点

-

黎明期のゲームながら体裁は整っていること。

-

投球、進塁、帰塁、牽制…といった要素がしっかりと実装されており、後にFCで発売された多くの野球ゲームでも、本作の操作を元にしている物が多い(ナムコの『プロ野球ファミリースタジアム』など)。

-

変化球やスローボールの概念もある。

-

変化球は左右ボタンで球筋をコントロールし、カーブとシュートが投げられる。

-

スローボールは100km/h弱と緩急差がとてつもなく、バッターのタイミングは外しやすい。また、あまり意味はないが左右を交互に押すことでナックルらしき球が一応投げられる。

-

エンタイトルツーベースやスリーバント失敗といったルールも特殊実装されている。

-

審判の判定アクションや、投手が左右のベースに向かって顔を振るといった細かいアクションが作りこまれている。

-

アーケード版に限り、守備側視点が存在する。

-

当時にして、攻撃側と守備側で別々の視点で対人戦が行える野球ゲームは珍しく、現在でも稀である。

問題点

-

守備が恐ろしく下手

-

本作で一番ストレスを抱える部分。野手は送球以外操作できず完全オートなのにその守備が草野球レベルにひどい。

-

動作も緩慢で効率が良くない。右中間や左中間にライナーを飛ばすと高い確率でランニングホームランになる。

-

内野はゴロが転がると避けてしまう上、外野もグラブを構えておきながら、いざフライが近づくと突然走りだして落球する。

-

その他も、「内野がベースカバーを優先してゴロを無視」「外野画面に切り替わると、内野が一切動かなくなる」といった目を覆いたくなる守備レベルの低さ故に点が非常に入りやすい。

-

アーケード版では「守備力」を店舗側で4段階に設定可能。また、「打撃力」も同様に4段階の設定が可能。

-

設定はプレイヤー側とCPU側で別々に行えるため、「CPU守備力4打撃力4」「プレイヤー守備力1打撃力1」なんて設定にするとまるでプロチームに挑むリトルリーグのような公開処刑まがいの無理ゲーになる。

-

「守備力1打撃力4」に設定すると面白いように点が入る乱打戦になる。

-

ボールを持ったまま走れない為、他の野球ゲームに比べて走者をアウトにしづらい。

-

一応、ある程度走者が近づくと、自動的にタッチアウトに出来る。

-

選手が無個性

-

クリーンナップや下位打線といった概念もなく、投手のスタミナや選手の交代の概念もないため、非常に味気ない。

-

いずれの球団も、投手は100~160km/h越えの球を使いこなすスーパーマンである。上述の通り守備がダメなので、スピードボールで打ち取らないと勝ちは望めない。

-

パ・リーグがない

-

上述のように選手は無個性な存在なのでチームと言っても見た目上の違いでしかないが…。

-

ただ本ゲームの発売された当時(1980年代前半)は現在と異なりパ・リーグはセ・リーグに人気面で完全に水をあけられており、容量の問題なども考慮すると仕方のない措置だったとも言える。

-

BGMがない

-

攻守交代時、試合終了時、ホームランを打った時に短い音楽が流れる程度で、試合中はSE以外はほぼ無音であり、寂しい。

総評

ゲームとして遊べない事はないが、黎明期故に、まだまだ足りない部分が多い作品である。

言うなればボードゲームの野球盤をそのままゲームに移し変えたような簡素さで、選手の無個性さや完全オートな上に下手すぎる守備は、当時としてもやはり問題視されていた。

とはいえ、荒削りではあるものの最低限の体裁を保っているためそれなりに楽しむ事が可能で、手軽に遊べる野球ゲームに当時の子供たちは大いに熱中したものである。

上述の不満点が解消された後継作のヒットによって大きく花開く事になった野球ゲームというジャンルの先駆的作品として、十分に意義のある作品だったといえよう。

余談

-

上記にもあるアーケード版が1984年にリリースされている。タイトルはVS.筐体仕様で発売されたため『VS.ベースボール』となっている。

こちらはプレイヤーが守備時にはセンター方向からのアングルに替わるなどの違いがある。

-

ハムスターより2020年6月19日にSwitchの「アーケードアーカイブス」にてこのVS版が配信された。価格は838円(税込)。

-

ディスクシステム版(片面仕様)が1986年2月21日に発売されている。

-

コントローラーの下と拡張ジョイパッドの上を入れながら投球することで10キロといった超スローボールを投げることが可能。

-

この状態からさらに変化球で曲げることで恐ろしく曲がり、左右のフェンスにぶつかるような魔球を投げる事も出来る。

-

端子部分に10円玉や金属類を当てることでも超スローボールを投げる事ができるが、本体にダメージを与える非常に危険な裏技である。

-

この裏技を普及させた当時のコロコロコミックの読者だった子供たちはこぞってこの魔球技を試していたが、それからしばらく後、当のコロコロコミックから本体破損の危険につきやらないようにとの通達が出されるという珍事も起きた。(参考画像)

-

後にゲームキューブで発売された『どうぶつの森+』には本ソフトのエミュレータ版が家具として収録されているが、そちらでもこのバグが再現された。発動方法はスティックを上、十字ボタンを下に同時入力する(逆でも可)という単純なもののため、本体を壊すリスクは無い。

-

アーケード版でも同様に左右のコントローラーのレバーを一方を上、他方を下に入力することで可能。

-

アメリカ向けにNES版も発売されているが、チームがMLB球団を基にしたものに変更されていたり、ボールカウントが上からボール→ストライク→アウトとなるいわゆるBSO表記が採用されていたり、球速がマイル単位だったり、といったローカライズが施されている。

-

アーケード版でも同様。ディップスイッチ設定で日本版と北米版を切り替えられた「VSテニス」と異なり、別バージョンで出荷されている。

-

投球中にスタートボタンでポーズをかけられるため、1Pが悪用出来る。

-

ご存知の方も多いだろうが、初代ファミコンのコントローラーは1Pと2Pで微妙に入力装置が異なる。スタートボタンとセレクトボタンは1P側にしかなく、マイク機能は2P側にしかない。

-

もちろんアーケード版ではできない。

-

1989年4月21日にゲームボーイでも同名タイトルの『ベースボール』が任天堂から発売されている。

-

こちらではチームこそまったくの架空だが1人1人に個別のデータが割り振られている。つまりタイトルが同じでも全然別物である。

最終更新:2025年01月04日 08:58