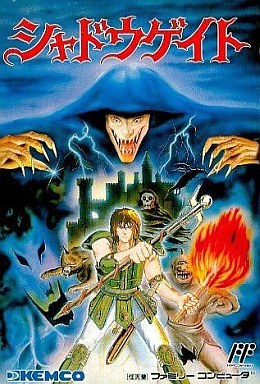

シャドウゲイト

【しゃどうげいと】

|

ジャンル

|

アドベンチャー

|

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

|

|

メディア

|

2Mbit+64kRAMROMカートリッジ

|

|

発売元

|

ケムコ(コトブキシステム)

|

|

原語版開発元

|

ICOM Simulations

|

|

発売日

|

1989年3月31日

|

|

定価

|

6,200円

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【3DS】2014年4月30日/514円

|

|

判定

|

バカゲー

|

|

ポイント

|

「

ざんねん!! わたしの(ry

」

謎解きは難解だが海外では高評価

|

シャドウゲイトシリーズ

初代 (リターン) / Beyond / 64 / 2014 / MacVenture Series / VR

|

ケムコアドベンチャーシリーズ

ディジャブ / シャドウゲイト / 悪魔の招待状

|

概要

当時の国内では珍しかった、ファンタジー風のアドベンチャーゲーム。1987年にICOM社からMacintosh向けに開発されたMacVentureシリーズの1作をケムコがローカライズしたものであり、『ディジャブ』に続くローカライズ第二弾にあたる。

勇者が魔王の城に乗り込むというストーリーやパッケージ絵の雰囲気は王道だがコメディ要素が強く、特にちょっとした行動ですぐに死んでしまう主人公の存在感から「バカゲー」と評されている。

特徴

ゲームそのものは普通のコマンド選択型アドベンチャーだが、選択を間違えると一発でゲームオーバーになる場面が多い。かの『スペランカー』や『GUNDAM 0079 The War For Earth』に匹敵する「即死ゲー」なのだが、その死に方が妙にマヌケであったり、あまりにもバカバカしいものであったりする。

|

+

|

例えば

|

-

松明の火が消えると、真っ暗な中で転んで頭を打って死亡。

-

松明は行動するたびに徐々に火が小さくなり、最後には消えてしまう。城内で補充することもできるが、ストックが切れると死亡確定である。

-

井戸のロープを使おうとしたらロープが解け、慌ててロープを握った拍子に井戸に落ちて死亡。

-

窓に向かって移動すると窓から飛び降りて死亡。

-

火の中・(サメがいそうな)水の中・溶岩の中などにも自分から移動できる。もちろん死亡。

-

「セルフ(自分自身)」というコマンドを「使う→武器→セルフ」と入力すると「武器を主人公自身に使う」と解釈され、その武器を自分の左胸に突き刺して死亡。装備コマンドのないゲームでこれは…。

-

取扱説明書では「例えばめがねをかけるときは、「つかう」→「めがね」→「なににつかいますか」→「セルフ」という手順でつかう。」と説明されており、めがね・マント・手袋は同じ手順で装備できるので普通は装備用のコマンドだと思うだろう。たしかにこれらには身に着ける以外の使い方はないが…。

-

松明を使うと、1回目には軽い火傷を負い、2回目には激しい火傷を負い、3回使用すると全身に火が回って死亡。

-

ほうきを使うと「クリン クリン クリン クリン…。おでかけですか?」…レレレのおじさん?

-

ちなみに、「セルフ」を単体で選ぶと主人公が自己紹介する。ここで出てくる台詞こそが「わたしこそ しんの ゆうしゃだ!!」。

原作では“Thou art truly a brave knight!!”(汝、真に勇敢なる騎士なり!!)という古文調のナレーションが、主人公視点になったことでひどい自画自賛に。

そうでなくとも初見殺しのトラップも多く、あまりに唐突な即死っぷりに驚くことになる。

-

置いてあるアイテムを取ろうとすると、床が抜けて「ふかいふかーい」闇の中へ転落して死亡。

-

置いてあるアイテムを取ろうとすると、足元が崩れて沼に落ちワニのエサになって死亡。

-

移動しようとすると、上から巨大な石の塊が落ちてきて死亡。

-

ハシゴづたいに降りようとしたらハシゴが無く、思わず足を踏み外して死亡。

-

穴に入ろうとしたら突然出てきた魔物に首を飛ばされ苦しむ間も無く死亡。

-

鏡を壊すとなぜか宇宙への魔法のゲートが開き吸い出されて死亡。

|

また、死亡時の主人公の台詞は妙に冷静な実況であったり無駄に詩的や漫才っぽい言い回しになっていたりして味わい深い。これから死ぬというのにやたら饒舌かつポエミーな言い回しで自身の最期を語り上げるそのシュールで不自然な台詞たちは

辞世の句

と呼ばれている(参考動画)。

|

+

|

例えば

|

-

「わたしは さけびごえを あげ ほのおの なかへ ホップ ステップ ジャンプ… かーるいす!! わたしは もえつきてしまった。」

-

「わたしは なにを ちまよったか いきなり ようがんの なかへ とびこんだ!! (中略)どうして こんなことを させるんだ!! わたしは わたしの いしには はんして じさつこういを はかった。」

-

「わたしは はなを つまみ あぶらのなかへとびこんだ。あづーっ!! わたしは とけてしまった。ああ!! わたしは ゾンビにも なれないのか…。」

-

「よみの くにへの きっぷを てにしてしまった」

-

「さいごに わたしが みたものは あんこくの なかで あやしく ひかりを なげかける ほしの またたきだった。」

-

「ああっ わたしは…。こうきしんの だいしょうを いのちで はらうことに なってしまった…。」

-

「グイッ!! さめだ!! もうれつな ちからで わたしの あしを ひっぱっている!! おろかにも じぶんの にくたいを えさとして さめに ささげてしまった。わたしが さめの いぶくろに はいりきるころには ここは ちのいけに なっているだろう」

-

「ギャー!! おおごえを あげながら とびこんだ。たにぞこへ むかいながら わたしの めに うつったものは…!! しにがみだ!! わたしを とらえようと まちうけている。…しろい はを ちらつかせながら…。」

-

「いどのなかに からだを なげいれた。ふかい!! どこまで おちるんだ!! ドシーン!! ギャーッ!! いどは おもっていたよりも ふかかったようだ。わたしは… からだじゅうの ほねを おって しんでしまった。」

|

ゲームオーバー画面ではやけに生々しい死神の顔がアップになり、「ざんねん!! わたしの ぼうけんは これで おわってしまった!!」と表示される。

この場面はAAになるほど有名。本作の主人公が死にまくることから「ゲーム界屈指の多忙な死神」とも呼ばれる。

-

移植されたNES版のゲームオーバー時のメッセージ表記は“IT'S A SAD THING THAT YOUR ADVENTURES HAVE ENDED HERE!!”(残念だが、君の冒険はここで終わりだ)とナレーターがプレイヤー自身に語りかける形であり、主人公=プレイヤーというRPGならではの図式で描かれている。

これに対して日本語版では主人公自身の独白というメタ的な描写に改められていることがわかる。

日本語の多様性を活かしたこれら面白テキストの数々こそが、本作最大の魅力である。

死に際ばかりがクローズアップされるが、その他にもマヌケなところが多い。

-

主人公は「しんのゆうしゃ」を名乗っているクセに、幽霊を見ると「怖くて近づけない」と発言する(幽霊自体は何もしてこない)。

-

モンスターと出くわすたびに、

「ぎゃあー!!」

「うげえ!! でかい!!」

「ひいっ でっ でた!!」

「ひえええっ!! でっ でた!!」

「どうしよう? どうしたらいいんだ?」

と、やたらとビビり怯えまくる。魔物を目の前にして「あれこれ考えているうちに」身体を食い千切られてしまうことも。

-

女好きなのか「おっ!! いいおんな…。」と思わず呟く場面もある。その正直な反応には親しみが湧かなくもない?

-

なぜかパチンコを使用するときだけは「ふしぎなちからがくわわるくわわる!!」「ひとつめのかいぶつをたおせ!!」と、いつになくノリノリになる。

-

呪文をいくつか覚えるのだが、その名称がとてつもなく安直なものばかりである。

|

+

|

例えば

|

-

「レナニゼカ」…カゼニナレ(風になれ)の逆さ読み。

-

「ミチヨヒラケ」「ヒカレタイヨウ」…そのまんま。何のひねりも無い。

-

「テラヨテラ」…テラは「地球」、すなわち「地球よ地球」と呼びかけているだけ。

-

「プーロ」…ロープを逆さ読みにしただけ。ちなみにこの呪文が習得できる部屋にはカタカナででかでかと「プーロ」と書かれている。あまりにもシュールすぎる。

-

呪文ではないが、「ミガルナール」という薬品も登場する。ドラえもんのひみつ道具を彷彿とさせるネーミングである。ちなみに原作では薬品名がつけられておらず、移植スタッフのオリジナルとして名前が追加された。

もっとも、原作の呪文の名称も「HUMANA(人間)」「Mortari(臼砲)」「Illumina(照明)」「Terrakk(地球)」「EPOR(ロープの逆綴り)」など安直なものばかりであるが。

|

本作はこのように、油断をするとすぐに死ぬゲーム性と主人公のバラエティ豊かな死にざまとが相まって、「しんのゆうしゃ」の死にざまを見ることが最大の醍醐味(?)になっている。

1度も死なずにクリアできた人は最強の運の持ち主であると同時に、最強の不運者かもしれない。

問題点

-

ハマリルートがあり、一部のアイテムやセーブした場所によってはクリア不可能となる。話自体は短めなので、やり直しになってもあまり困らないのが幸いか。

-

ノーヒントの謎解きが多い。ただし、本作の謎解きはファンタジー系・アドベンチャー系のゲームではお約束のものが多いので、ある程度は自力で何とかなる。

-

目立つ場所に重要そうなアイテム(=手前に罠)、腐臭がする(=この先危険)、行き止まりに動くが取れないアイテム(=隠しスイッチ)、カーペット(=下に何か隠されている)など。

-

「スリング(投石紐)」を「パチンコ(スリングショット)」と訳しており(グラフィックは投石紐)、文面上ではパチンコを投石紐のようにぶんぶん振り回したりするので、原文ではヒントになるような表現がどこかにあるのかもしれない。

-

セレクトボタンを押すとヒントが表示される。重要なヒントが出る場合もあるのだが、「あきらめるな!」としか出ないことの方が多くほとんど役には立たない。

-

コマンド指定時のカーソルの移動速度がやや遅い。

-

PCゆえにマウス入力であった原作の操作系統を踏襲しているため入力の仕方にもクセがあり、イライラさせられやすい。

評価点

-

ファミコン後期に発売されただけあって、全体的な画面デザインは凝っている(前作とほぼ共通)。

-

主人公の(能動的に取れる)自由自在な死に様からも分かる様に、行動の自由度が非常に高い。

-

ADVとしては、行動の自由度は選択肢の多さによる煩わしさを伴いがちなものなのだが、本作は個性的なテキストと主人公の死にざまのこれでもかというほどのバカバカしさにより、楽しみ方のひとつして昇華されるに至っている。(この点は翻訳のセンスによるところが非常に大きい)

-

死亡時を含めテキストはギャグとしては非常に面白いセンスだと評価できる。積極的に死亡させて随所の死亡テキストを楽しむという一風変わった遊び方が成立しており、死亡パターンを集めた動画が製作される程である。

-

この辺りは海外でも評価されていたようで、後年にリリースされたリブート版では「隠し死亡シーン」を探して発見するというお楽しみ要素に昇華されてしまった。

-

日本人には(テキスト訳のセンスも手伝って)バカゲーとして見られがちだが、海外では高い評価を得ている。

-

後述の様に、海外と日本ではテキストアドベンチャーの作風自体が大きく異なっているため、コメディ要素の強さは海外ならではという一因もあるかもしれない。

-

実は死ぬ事自体のペナルティはあまりない。死んでも1つ前からコンティニューできるうえにセーブもどこでも可能なので中断も楽。おかげでしんのゆうしゃの死に様を気兼ねなく楽しめる。

-

BGMは耳に残るものが多く、不気味な雰囲気作りに大きく貢献している。特にスタート直後から流れる曲(「メインテーマ」と呼ばれる)は有名である。

総評

ファンタジー世界を舞台にしたシリアスなアドベンチャーゲームと見せかけて、実際はコミカルなテキストが豊富に用意されたコメディ色の強いゲームであった。

海外のADVは謎解き・物語重視の日本製ADVと異なって、本作の様に高い自由度を持ちプレイヤーの行動に即した反応を返してくれる多様なテキストを楽しむスタイルが主流であり、本作のコミカルさも原作のスタイルをローカライズ移植の上でもしっかりと踏襲している結果である。

しかし、珍妙な翻訳によってテキストの性質が若干おかしな方向性に走ってしまいネタ性がより強まった結果、バカゲーと化してしまった。

複雑な謎解きやゲームシステムについて行けなかった人やコメディテイストに馴染めない人にとっては面白味が感じられないかもしれないが、主人公の死に様に関する誇張されたギャグ的表現やバカバカしい描写などのコメディ要素をジョークとして笑える人にとっては楽しい「バカゲー」と言えるかもしれない。

余談

-

本作の題名は「シャドウゲイト」だが、ゲーム本編中ではすべて「シャドウゲート」と表記されている。

-

単に誤植なのか意図したものなのかは不明。言語の発音に近いのは「ゲイト」だが、日本語(特に当時)では「ゲート」と促音表記するのが一般的である。

製品類に描かれているレタリングは「ゲイト」なのでファミコンに刺さっているカセットに「ゲイト」と書いておきながらテレビ内の表示は「ゲート」と出てくる以上は、ミスにせよ故意にせよ統一が不徹底なことには変わりない。

-

『伝説のクソゲー大決戦』では「いきなり城の名前を間違えている」と茶化された。

-

ケムコは本作のほかにICOM作品の『ディジャブ』『悪魔の招待状』をローカライズしている。この2作も即死ゲーなのだが、本作に比べるとインパクトは薄い。やはり王道ファンタジー的な世界観の物語の主人公がコミカルな言葉と共に死にやすいという点が印象に残りやすいのだろうか。

-

しかし死にパターンの多さや、「なーんちゃって! こんなことでへこたれるぼくじゃないヨ! コンテニューでもういちどチャレンジしょう!」「(プレイヤーへ向けて)きみのせいでぼくはしぬんだ」などのケムコ&コトブキシステムの怪訳センスは『悪魔の招待状』でも健在である。

-

ちなみに今作でフルートを吹いた時に流れる曲は『ディジャブ』のBGMの出だしである。そして『悪魔の招待状』では洋館内で蓄音機を調べると本作の「メインテーマ」が流れるという小ネタがある。

-

原作のマニュアルには、「Open→thyself」(あける→セルフ)は「自分自身を引き裂いて自殺したりはしない」という補足がある。

-

ゴブリンとの戦闘など容量の関係で原作から削除されている場面がある。

-

本作の原作と同様テキスト重視のADV作品には「ゾーク」シリーズや「LIFE and DEATH」などがある。

-

古過ぎて入手困難な上に動作環境用意のハードルも高い物ばかりだが、本作で海外のテキストADVに興味を持ったプレイヤーには是非様々なタイトルに触れてみて頂きたい。

その後の展開

-

知名度が低いためあまり知られていないが、本作には続編が3つ作られている。

-

1993年発売の『Beyond Shadowgate(TurboGrafx-16)』は主人公の息子のエリック王子を操るゲーム。

-

システムが大きく変更され、謎解きゲームと言うよりはベルトアクションとアイテムを適切な場所で使うパズル要素があるRPG的なゲームになっている。

-

2024年9月19日にPC版リメイクが発売。システムは初代シャドウゲイトに近いものになっている。原作から35年後となっており、主人公はエリック王子ではなくデル・ソーンバロウというフェンリング。

-

1999年発売の『シャドウゲイト64 Trials of The Four Tower(N64)』では、主人公の時代からはるか後年を舞台とする作品で、ハーフリング族の主人公がシャドウゲイトの謎を解いていく。

-

こちらは3Dで描かれたフィールドの中を主観視点で探索し、アイテムを見つけて謎を解きながら進む3Dアドベンチャーゲームとなっている。

-

2021年にMeta Questで「シャドウゲイト VR:ミスロクの鉱山」が配信。名前の通り、VRゲームになっている。

-

1999年に本作の移植版である『シャドウゲイトリターン』(GBC)が発売されている。

-

ヒントボタンで表示されるヒントの数が増え、松明が消えるまでの行動数が増加しているなど難易度が下げられている。テキストは一部修正されており「かーるいす」や「おでかけですか」などが無くなっている。

また、モノクロでのプレイ時には一部グラフィックにはファミコン版の物になっている。

-

2014年8月21日にSteamで英語リメイク版『Shadowgate (2014)』の配信が開始。

-

オリジナル版の制作者が携わった正真正銘のリメイクであり、3Dグラフィックを用いた本格的な作品になっている。4段階の難易度が選択可能となり、UIやシステムも現代の仕様に合わせたものとなっている。また、見た目やサウンドを当時のテイストに切り替えられるレトロモードも搭載している。

-

後にSteam版とほぼ同内容のリマスター版がPS4/XboxOne(海外のみ)とSwitchに移植されたがローカライズはされず英語のみ。CERO認定を通すコストがかかるなどの理由で「日本語対応されているのに日本では未発売のゲーム」は時々あるが、「日本語未対応かつテキスト主体なのに日本で発売されるゲーム」は珍しい。

-

2015年1月27日にMacVentureシリーズの全作品が復刻され、オリジナル版であるMacintosh版とAppleIIGS版をカップリング収録したものがSteamにて配信されている(プラットフォームはWindows/Mac OSX)。

最終更新:2024年12月10日 13:53