【どらごんくえすと】

| ジャンル | ロールプレイングゲーム | 高解像度で見る 裏を見る |

| 対応機種 | ファミリーコンピュータ | |

| メディア | 512KbitROMカートリッジ | |

| 発売元 | エニックス | |

| 開発元 | チュンソフト | |

| 発売日 |

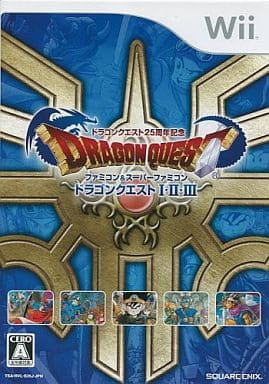

1986年5月27日 25周年記念:2011年9月15日 |

|

| 定価 |

5,500円 25周年記念:4,440円 |

|

| プレイ人数 | 1人 | |

| レーティング | CERO:A(全年齢対象)(*1) | |

| 備考 | パスワードコンティニュー(20文字) | |

| 判定 | 良作 | |

| ポイント |

記念すべきシリーズ1作目 1作目故UIはまだ未成熟 全体的にシンプルな仕様 計算され尽くされた内容 緻密なゲームバランス |

|

| ドラゴンクエストシリーズ | ||

日本を代表する国民的RPGと言って差し支えないドラゴンクエストシリーズの第一作。初のファミコン用RPGとして認識されている。

漫画「ドラゴンクエストへの道」によると、プログラマーの中村光一も「ファミコン初のRPGにしたいと意気込んでいた」といい、後述の数々の特徴から日本国内における『RPG』という言葉の意味を独自に定義づけてしまうほどの影響力を持つ作品となった。

シナリオ・ゲームデザインは堀井雄二、メインプログラマーは中村光一、キャラクタデザインは鳥山明、音楽はすぎやまこういちと、各分野のプロが結集し作り上げられた。

プレイヤーは伝説の勇者ロトの子孫となって、平和なアレフガルドに突如現れた邪悪の化身「竜王」を打ち倒し光の玉を取り戻すべく旅をする。

ファミコン初期のRPGということもあり、RPG未経験者にもとっつきやすいよう、「遊びやすく、かつRPGの概要を理解しやすいシステム」に重点を置いたつくりになっている。

基本部分はコンピュータRPGのパイオニア『ウルティマ』と『ウィザードリィ』を参考に、それぞれのゲームからプレイヤーの理解を促しやすい要素を抽出して導入、両者のいいとこどりともいえるシステムとして構築している。

このスタイルは後続の国産RPGにも採用され、標準的なスタイルとなった。

当時の新技術を使ったコンピュータRPGと比較して、ハード上の制約も絡んで様々な簡略化がされた。その中には、当時の家庭用ゲーム機では未知のジャンルであった「RPG」を、プレイヤーに理解してもらうための配慮も含まれる。

| + | ラスボス戦の若干のネタバレ注意 |

ハードルの高かった「RPG」という遊びを子供でも気軽に遊べるよう熟考しながらシステムを整えていったことにより、当時より定番であった「剣と魔法のファンタジーRPG」を国内に浸透させる事に成功した。

徹底されたとっつき易さの中に含まれた適度な歯ごたえこそ本作の魅力であり、シナリオ自体がシンプルで本筋以外のやりこみ要素などもまだ存在していない分、『キャラクターを鍛えて強化し、旅の範囲を徐々に広げていく』という、シナリオそのものだけに依らないRPGの本質的なおもしろさの純度は非常に高い。

国民的RPGの初代作品として高い完成度を持つ名作である。

| + | ネタバレ |

| + | 面白復活の呪文・未来予言版 |

| + | 面白復活の呪文・綺麗版 |

日本版からの変更点

*1 25周年記念版で付与されたレーティングを記載。

*2 HPを14程度回復させる。消費MP:4

*3 敵に10程度のダメージ。消費MP:2

*4 敵を眠らせ、こちらが一方的に行動できる。消費MP:2

*5 敵の呪文を封じ込めて使えなくさせる。消費MP:2

*6 これは『IX』でも復活している。

*7 ふっかつのじゅもんにイベントフラグのオンオフ切り替えはいくつか仕込まれているのだが、「戦士の指輪を装備したかどうか?」など割とどうでもいいことにしか使われていない。

*8 以後のシリーズと異なり、今作には敵からのアイテムドロップはない。宝箱に入っているお金も、大半がせいぜい十数ゴールドで、アイテム売却も隠しアイテムのひとつを除き、市販品のみか、非常に安い値段でしか売れない。

*9 「ここ ラダトームは そのむかし らくえん でした。 それを まものたちが…」「ラダトームのおしろのみなみから うみのむこうに おしろが みえるでしょう。りゅうおうは そのしろに いるとか…。 おお こわい…」「おおくのゆうしゃが まちから とおくに たびにでて そして しんだ。 ゆうしゃ (プレイヤー名)よ おまえを しなせたくないものだな」「うわさでは まものたちに ほろぼされた まちも あるらしいです。」etc.

*10 後述するように、終盤で役立つ魔法はほぼベホイミだけであり、MPが高いことによるメリットがさほどない。また本作時点では行動順が完全固定で素早さは「素の守備力の半分」でしかない上ダメージ計算式の都合上、力と比べるとダメージレースへの影響力が全く異なるため。

*11 敵の攻撃力よりも自分の守備力が高くなるとダメージ計算式が変わり、受けるダメージを大きく軽減できるようになる。

*12 話したい相手に対して南側から接触した時のみ、「はなす」コマンドを指定すると、「きた」の方角にはすでにカーソルが付いているので、この場合はAボタンを連打するだけですぐに話すことができる(方角を指定する手間がわずかながら簡略化される)。

*13 HP100以上あるのはストーンマン・ダースドラゴン・竜王(両形態とも)のみ、いずれもラストダンジョンでしか出てこない。

*14 耐性が強くても当れば100%の威力だが、当たりにくくなる。外れれば当然ノーダメージ。

*15 後発作品ではそういう設定である。

*16 当時は主に今風に言えば「ファンタジー厨」が相手より優位に位置するために上から目線で使う事が多く、余計ドラクエファンから嫌われる悪循環の元になる事が多い。

*17 ただし『ドルアーガの塔』におけるスライムはフロアを上がるごとに色が変わりレッドスライムから魔法を放つようになるなど、むしろ強い部類に入る

*18 ただしその内の一回は、目的地に到着した時点では「この部屋に隠し通路がある」以上のヒントは無く、部屋にある目立つオブジェクトを「しらべる」ことで隠し通路の入り口の正確な場所のヒントが示されるので、初見ではまずこのオブジェクトを調べてしまって合計5回コマンドを使うことになるかもしれない。

*19 リメイクではグラフィックから剣が消されていて、下位の「がいこつ」「しりょう」の色違いに変わっている。

*20 ニンテンドードリーム2005年11月号・すぎやまこういち×近藤浩治ビック対談より。

*21 一応1/16の確率で効くのでラリホーで眠らせることも可能

*22 成長パターンによって前後する

*23 竜王戦は変身前・変身後とも会心の一撃が絶対でない

*24 違う応用例として「こうげき力」「しゅび力」の「力」(りょく)はほとんど同形であるカタカナノ「カ」と併用されている。

*25 もっとも「ダース」が「強い」と言うイメージになったのは、映画『スター・ウォーズ』の敵役「ダース・ベイダー」(こちらもダークをもじってダースになった)の影響も大きいが。

*26 エンディングもきちんと「いない」状態で進む

*27 また、堀井雄二の親友であるさくまあきらも、『桃太郎伝説』のゲームデザインに夢幻の心臓を参考にしたと語っている。

*28 町人にも「お前がロトの血を引く者?何か証拠があるのか?」と疑問を呈してくる人がいる。

*29 Steam版のみ31日

*30 出典:社長が訊く『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』

*31 TRPGこと「テーブルトークRPG」は和製英語である。これは日本では紙のRPGよりも先にコンピューターRPG、特に本作品のシリーズが爆発的に広まり、日本で単にRPGと言うとコンピューターRPGを指すようになってしまったため、その対称として、紙のRPGを「TRPG」と呼ぶようになった、いわゆるレトロニムである。…が、2019年現在、RPGの本場アメリカでも、「Tabletop RPG」という意味で広まりつつあるという。