MYSTERY HOUSE

【みすてりーはうす】

|

ジャンル

|

ADV

|

|

|

対応機種

|

Apple II、PC-6001、PC-8801、PC-9801、FM-7

|

|

発売・開発元

|

シエラオンライン

|

|

発売日

|

【AppleII】1980年5月5日

|

|

定価

|

【AppleII】$24.95

【PC88/98/FM7】8,800円

【PC60】9,300円

|

|

判定

|

良作

|

概要

アメリカのゲームメーカー、シエラオンラインのハイレゾアドベンチャーシリーズ(HI-Res Adventure Series)の第1弾ソフトであり、世界初のグラフィックADV。

それまでは「アドベンチャーゲーム」と言えば文章のみのゲームであり、文章と画像の同時表示は後のADVを大きく変えることになった。

上の基本情報表の発売日はアメリカでのもので、日本での発売は1983年。日本ではそれより早い1982年に内容もよく似た全く同名のソフト『ミステリーハウス』がマイクロキャビンから発売された為、日本に限れば当時知名度はそちらの方が高かった。

ストーリー

ある館を訪れた主人公は7人の男女と出会う。

その館のリビングにあるノートには「VALUABLE JEWELS ARE HIDDEN IN THIS HOUSE. FINDERS-KEEPERS.(高価な宝石がこの家のどこかにある。見つけたやつのものだ。(日本語版))」と書かれていた。

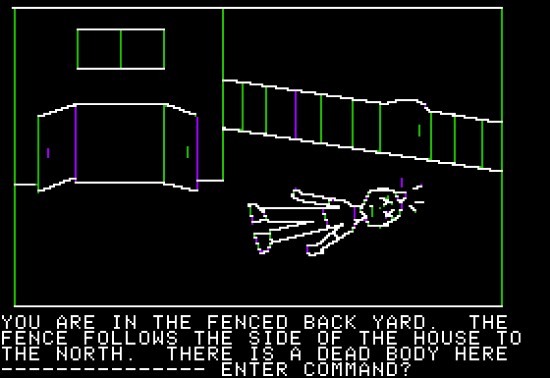

気づくと他の人間はいなくなっており、主人公も宝石の捜索を始めるが、捜索中に次々に死体に遭遇することになる。

はたして犯人は誰なのか? 殺されることなく宝石を見つけることはできるのか?

特徴・評価点

-

世界で最初のグラフィックADV。

-

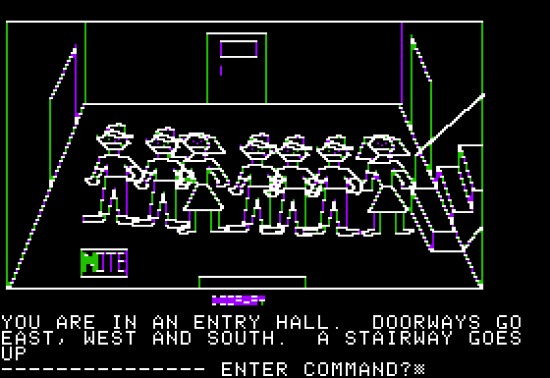

それまでのADVが文字だけの表示をしていた中、グラフィックと同時に表示されるようになった事はADVの歴史を大きく変えることになった。

|

|

|

今となっては稚拙だが、当時はこの画面表示が驚きだった。

|

頭を殴られた死体。調べると犯人のヒントが。

|

-

探索はコマンド入力式

-

「open door」のように行動と対象を入力して進めていく。

-

後にスタークラフトから販売された日本語版では入力コマンドも日本語化されているが、ドアの先へ進むコマンドが「ドア イク」だったりと、少々翻訳に難がある。

-

館を探索する楽しさ

-

机や棚の中にある物を探し、それらを用いて新たに進められる場所を探す楽しさ。

-

秘密の隠し通路を見つけた時のわくわく感。

-

シンプルな絵ながら、イラスト付きでこれらを発見する楽しさは非常に良くできていた。

-

犯人捜し

-

殺された人間の近くには犯人を示すヒント(犯人の髪の毛等)が残されており、これらから犯人を絞ることが出来る。

-

とはいえ、偽の証拠なども無い為に少し考えればすぐ犯人はわかるし、自分が殺されることを回避する以外、殺人を止めることもできないのだが…。

問題点

-

画像の描写に時間がかかる

-

現在のような画像描写が想定されていない時代であり、一枚の画像を読み込む形ではなく、画面が変わるごとに一本一本線を引いてグラフィックが作成される。

-

その為、上記の登場人物の多い画面など線の多い場面では描写に時間がかかって少々待たされる。パソコンの処理自体が遅い時代なので致命的というわけではないのだが。

-

一度クリアするとやる事がない

-

アクションゲームのようにハイスコアを目指したりといったやりこみ要素がない為、一度クリアまで行くとやる事がない。

総評

今となってはごく普通のことだが、グラフィックとともに文章を表示するというADVの基礎を作り上げた名作ADV。

日本ではマイクロキャビン版『ミステリーハウス』が発売されてしまった為に、知名度で負けてしまっているが、あくまで先に発売されたのは本作である。

本作のPCゲーム業界へ与えた影響は大きく、「コマンド入力で建物内を探索し宝を探す」という形式のADVゲームが様々な会社から出される程だった。

余談

-

シエラオンライン版とマイクロキャビン版

-

本作は当初日本では発売されていなかったが、マイクロキャビンに日本で同名のタイトルで良く似たソフトを発売されてしまった事をきっかけに日本でも販売されることになる。

-

もちろんシエラオンラインからすれば、良く似ているだけでなくタイトルまでそのまま同じゲームを発売されたことに怒ったが、止める方法がなかったのである。やむを得ず同名タイトルでスタークラフトから本作を販売することになり、結果として全く同じタイトルのソフトが日本では2本発売される事になった。

-

マイクロキャビン版の詳細は『ミステリーハウス』参照。

-

本作の一人ずつ殺されていくというのは名作ミステリー『そして誰もいなくなった』から、館の中の全員が容疑者という要素はボードゲーム『クルード』から着想を得ている。

最終更新:2024年07月22日 01:50