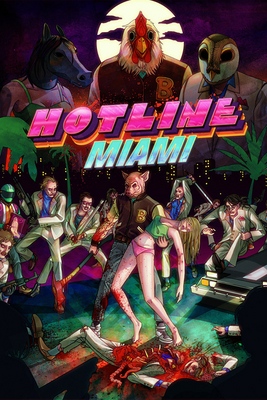

Hotline Miami

【ほっとらいん まいあみ】

|

ジャンル

|

トップダウンシューター

|

|

|

|

対応機種

|

Windows/Mac/Linux

Android

プレイステーション・ヴィータ

プレイステーション4

プレイステーション3

Xbox One

Nintendo Switch

|

|

発売元

|

Devolver Digital

|

|

開発元

|

Dennaton Games

|

|

発売日

|

【Win】2012年10月23日

【PSV/PS4】2015年6月25日

【PS3】2015年7月15日

【Android】2015年3月30日

【One】2019年6月9日

【Switch】2019年8月19日

|

|

定価

|

980円(Steam)

|

|

配信

|

各プラットフォームにて配信中

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

シビアかつ爽快な死に覚えゲー

退廃的な人物が織り成す復讐譚

ボリュームは控えめ

|

Hotline Miamiシリーズ

Hotline Miami - Hotline Miami 2: Wrong Number

|

概要

スカンジナビアのインディーズシーンにおける鬼才アマチュアクリエイター、スウェーデン人の「カクタス」ことヨナタン・ソーダーシュトロムが、アマチュア時代の彼のゲーム作品『Keyboard Drumset Fucking Werewolf(キーボード、ドラムセット、そしてクソッタレ狼男)』に参加した友人であるアーティストのデニス・ウェディンと手を組みわずか6ヵ月で完成に漕ぎ着けた2Dの見下ろし視点アクションシューター。

Devolver Digitalによって彼ら2人のゲーム会社「Dennaton Games」の初めての商業作品として発売され、そのシンプルながら完成度・中毒性の高い内容からインディーズゲームファンを中心に絶賛、彼の名前を世に知らしめることとなった。

80年代の血と臓物とネオンに彩られた退廃的なマイアミを舞台に、2人の狂人を操作してロシアンマフィアを血祭りに上げていく。

ストーリー

1989年4月3日 フロリダ州 マイアミ J1381

小汚いアパートの一室で、ジャケットを羽織った男が目覚める。男は電話の録音メッセージを再生し、パン屋のティムと名乗る人物からの「注文のクッキー」と「材料のリスト」の配達報告を受ける。

届いた包みを開ける男。中からは「地下鉄駅へ向かい、ブリーフケースを強奪しろ」という殺しの依頼と、奇妙なニワトリ型のマスクが入っていた。

「失敗はオプションにない。我々は君を観察している」そう締めくくる謎の依頼。男はニワトリのマスクを被り、ロシアンマフィアのうろつく地下鉄駅へと向かう。

ゲームシステム

-

各攻略ロケーションごとにチャプター形式で区切られており、物語は主人公ごとにそれぞれ「Jacket編(前編)」と「Biker編(後編)」に分かれている。プレイヤーはチャプターごとに地下鉄やアパート、一戸建住宅、ビル、警察署などさまざまな場所に赴き、ストーリーを進めていく。

-

プレイヤーは俯瞰視点の主人公「Jacket(後編ではBiker)」を操作し、床に散乱した武器や敵から強奪した火器などを駆使して現在の階層の敵対人物を全員抹殺していく。現在の階層の敵を全員始末することで階段やエレベーターといった次の階層への通路が利用可能になる。

-

全ての階層の敵を始末するとステージクリア。スコア集計が行われ、主人公は店に寄った後にアパートへ帰宅して次の依頼まで日常を過ごす。

-

素手や武器の投擲で敵を攻撃すると敵は武器を落として失神状態となり、5秒ほど倒れた後に立ち上がって行動を再開する。この際、近くに武器がある場合はそれを拾いに行く。

-

失神状態中に素手か近接武器を持った状態で近寄ってスペースキーを押すとフィニッシュムーブとなり、敵を完全に殺害することが可能。

-

一部攻撃で半死状態になる場合もあり、この場合は放置してもそのうち死亡するがフィニッシュムーブを決めることも可能。

-

ステルス要素が重視されており、多くの場面において見つかった場合のタイマンはプレイヤー側の実質的な死を意味する。

-

反対に敵の反撃前であれば武器を利用した一撃殺害が可能となっており、臨機応変な対応による紙一重の殺戮が繰り広げられる。

-

近接武器は無音で殺害が可能だが投擲以外の遠距離攻撃手段がない、銃器は高威力だが発砲音で敵を呼び寄せてしまうという一長一短な差別化が施されている。

-

弾は少なく接近されると当たらないなど銃器の取り回しは非常に悪く、銃器一辺倒にならないよう工夫が凝らされている。

-

エンディングはノーマルエンドと真エンドの2種類が存在し、特定のアイテムを集めることでラストステージの会話内容が変化する。最初からやり直す必要はないため、方法さえ分かれば達成は難しくない。

評価点

レトロスタイルで描かれる強烈なゴア

-

鉄パイプで敵を殴れば頭が割れてピンク色の脳みそが散乱し、ショットガンが炸裂すれば敵の腕は吹っ飛び、電動ドリルを手にフィニッシュムーブを決めれば主人公は相手の脳天にドリルの先端を押し付ける。

-

マフィアのボスはフィニッシュムーブで目玉を潰され、壁に吹っ飛ばされ昏倒したチンピラはそのまま頭を踏み潰されて壁紙の模様となり、哀れな鉄砲玉は掻っ切られた喉から血液を撒き散らしながら倒れていく。

-

大手ゲーム開発会社では到底ありえないゴア描写のオンパレードとなっており、一貫した粗く独特な2Dスプライトも合わさって雰囲気の演出と爽快感の高さに繋がっている。

-

容赦なく描かれるゴア表現の対象には当然のごとくプレイヤーも含まれる。マフィア相手に少しでも気を緩めれば、即座に主人公は血まみれの死体へと変わる。暴力と死はプレイヤーと敵に平等に与えられており、一方的な殺戮行為で感じやすい不快感は薄れている。

-

ちなみに、これだけの残虐表現でありながらレーティングはCERO:D(17歳以上対象)である。ゲーム然とした2Dグラフィックであることも影響していると思われる。

多彩な武器、マスク

-

ゲームを進めると獲得するポイントにより、新しい武器がアンロックされマップ上に出現するようになる。

-

種類は豊富であり、拳銃やリボルバー、ショットガンといった銃器からナイフ、金属パイプ、カタナといった近接武器、果てはビンや電動ドリルといった日用品まで登場。様々な武器を駆使し、警備中のマフィアを殺害していく。

-

チャプタークリアで特殊能力を付与する「マスク」を獲得可能。獲得したマスクをチャプター開始時に選択、着用することで各種能力の恩恵を得ることが出来る。

-

一部マスクはシークレット扱いとなっており、チャプターの道中に落ちているものを拾うことでリストに追加される。

プレイが途切れないシームレスなリスタート

-

2Dゲームなのもあり、失敗した際のリスタートにロード時間が存在しない。

-

Rキーを押すことで即座に現在攻略中の階層のスタート地点に戻され、BGMも止まらずそのまま流れる。残機の概念もなく、敵もプレイヤーも死の概念が極めて軽い。

-

システムに慣れない初心者であっても好きなだけ再挑戦することが可能。徐々に腕を上げていけば、ハイスコアは別としてチャプタークリアを目指すのは難しくない。

パターン構築の楽しさ

-

敵配置や武器配置にランダム性は存在するものの、大まかな攻略方法はどのパターンであっても通じる方式となっている。

-

リスタート地点は攻略中の階層の入り口となっているため、プレイヤーに要求されるのは「その階層で取るべき最適な立ち回りの暗記」である。

-

それさえ覚えれば後は多少のアドリブでなんとかなるように出来ており、単に反射神経だけが要求される単純な死に覚えアクションゲームにはない独特な遊びやすさ・奥深さがある。

絶妙な調整の効いた敵AI

-

敵AIの反応は敏感であり、プレイヤーを視界に収めた途端理不尽とも言えるほどの反射速度でプレイヤーを殺しにかかる。

-

しかし、それとは反対にプレイヤー発見前のAIは間抜けであり、列を組んで巡回中に背後からショットガンで一気に始末したり、武器をぶつけて昏倒させた上でフィニッシュムーブで殺害したり、発砲音で部屋のドア付近に殺到したところと室内から次々に射殺したりと比較的プレイヤーが読みやすい行動原理を持っている。

-

敵AIは仲間の死体や視界内の仲間の死にも一切動じないため、プレイヤーは行動パターンを理解することで容易に連続殺害コンボをたたき出すことが可能で、これらの絶妙な調整により、シビアな難易度と一斉殺害の爽快感の両立を実現している。

複雑かつ退廃的なストーリー

-

1970~80年代の犯罪映画や2011年のニコラス・ウィンディング・レフンによる映画『ドライヴ』に強く影響を受けており、2人の主人公はそのどちらも「信頼できない語り手」である。真実はプレイヤーの判断に委ねられており、最後まで誰の見たものが正しかったのかは判明しない。

-

謎を随所にちりばめ、それらの多くを説明せず残す独特なストーリーテーリングは考察好きなゲーマーから絶賛されており、国内外問わず現在でも多くのプレイヤーがそれぞれの解釈を主張している。

-

とある隠し要素を全て発見して謎を解くことでエンディングが変化する。

良曲揃いのサウンドトラック

-

BGMはどれも良曲。作中の雰囲気に合致したややレトロだが中毒性のある音源で構成されており、ゲーム中に繰り返し聞いていても苦にならない。

-

特に「Hydrogen」というBGMは、本作のリトライ前提のゲーム性にも合致したアドレナリン全開になる楽曲として非常に評価が高い。

スコア稼ぎの楽しさ

-

「キル」「大胆さ」「コンボ」「タイムボーナス」「柔軟性」「機動性」で武器アンロック用ポイントが集計され、殺害時の手段やコンボの集計で最高でA+までのグレードが決まる。

-

重要なのは死亡回数がスコアに直接影響しないという点。長時間苦戦するとタイムボーナスに影響は出るものの、ノーミスよりは一度死んで敵をリスポーンさせコンボを稼いだほうがより高いグレードを狙える場合もある。

-

より多いコンボ数を叩き出せるパターンを構築・練習し、グレードA+を取ったときの達成感は非常に高い。プレイヤーの取得した最高グレードはチャプター選択時に表示されるためやりこみ要素として機能しており、本編の独特なスピード感も合わさって何度でもプレイしてしまう中毒感に満ちている。

問題点

ストーリーが分かり辛い

-

JacketとBikerという2人の男の視点からそれぞれの物語が示され交差していくのだが、方向性は違えど2人とも殺人狂であり現実と幻覚の境い目は意図的にぼかされている。

-

2人の主人公は相手と一度刃を交えるのだが、その結果が矛盾している。どちらが本当の出来事であるかはプレイヤーの判断に委ねられており、考察は盛んに行われている。

-

しかし、はっきりしないまま進むのもあり、ただプレイしているだけのプレイヤーは展開を全く理解できないままゲームが終わることになる。

-

幸い、現在では日本の「マイアミ」ファンの多くが分かりやすく解釈したストーリー考察記事を公開している。これらを読み進めることで、ストーリーをよくわからず進めてしまったプレイヤーであってもより本作を深く楽しむことが可能。

ボリュームがやや薄め

-

値段やインディーズデベロッパーという出自から見れば十分に妥当だが、真エンド捜索やスコアアタックをしなければ3時間程度でクリアまで漕ぎ着けられる。

-

しかし、少ないながらもマップそれ自体は極めて巧妙に作られているため、決してストーリー的なボリュームが薄いこと自体が本作全体の評価を下げる要因となっているわけではない。

目に悪い一部画面エフェクト

-

トリップしたかのようなサイケなグラデーションや連続する光の点滅、傾いていく画面など敏感な人間にとってはややプレイを阻害するレベルの画面演出が存在する。

-

これらの演出はタイトル画面から既に顕著。ロゴは揺れながら色を変え、各種選択肢もそれとは関係なしに波のように画面を漂う。

-

そうでなければ全く問題ないが、辛い人には辛い部分。ゲームの世界観の一環でもあるためか、これらを解除するオプションもない。

ステージの再挑戦が面倒臭い

-

スコア稼ぎのためにチャプターセレクトから開始しても、クリア後に再挑戦できずそのまま次のチャプターが開始される。スコアアタックを目指すプレイヤーにとってはやや不便。

-

ハズレマスクを選択してしまった場合も死亡時に再選択することはできないため、もう一度チャプターセレクトからやり直す必要がある。

一部マスクの能力過多

-

チャプター2から使用可能な素手で敵を粉砕できる「トニー」と、後半チャプターで解禁される銃器を発砲しても全く気付かれない「ペーター」が非常に強力。

-

それ以外は能力が微妙なもの、能力文が曖昧すぎて効果がよくわからないもの、縛りプレイと化すものなどあまり良い効果が得られない。

-

幸い、武器バランスを崩壊させる「ペーター」が使用可能になるのはJacket編終盤。敵も大量の銃を持ち出すようになっているので、相対的にバランスは取れていると言える。

-

Biker編では常にヘルメットを着用しているのもあり、マスクが一切利用不可能。素の状態で進める必要があるが、ここまで到達したプレイヤーであればさほど苦でもない。

総評

徹底した暴力表現、歯応えがあり、されど理不尽でない絶妙な調整のゲームプレイ、不気味でサイケなアートワーク、考察の余地のある謎に満ちた物語、中毒性のあるサウンドトラックなど、インディーズタイトルながら多くの要素が高いクオリティで纏められた作品。

わずか2人の開発メンバーによって6ヵ月で完成まで漕ぎ着け名作を世に送り出すという、インディーズデベロッパー作品の良さを出し切った稀有な例として多くのレビュアー・ゲーマーから絶賛され、後にシリーズ化・Devolver Digitalの代表格タイトル扱い・多くの賞を受賞するなどの絶大な人気を獲得した。

現在ではWin版のみならず代表的な家庭用機のほとんどに移植されており、日本語化でのプレイの敷居も低いため、気軽に購入して遊ぶことができる。

余談

-

本作を開発したカクタスは『NARC(1988)』のような「1980年代の暴力的なビデオゲーム」への賛辞を送りたかったとブログで明言しているほか、シナリオ面では2011年の映画『ドライヴ』のゲームシステム面では日本のフリーゲーム「はかいマン」の影響があったことがエンドクレジットで示されている。

-

一方、意図的な矛盾のあるシナリオやトップダウンの画面構成が極めて酷似している作品として『Dreamweb(1994)』が存在することから「カクタスはDreamwebのファンなのではないか?」という考察が存在したが、カクタス本人はそちらは知らず、似たテーマを題材としたが故の偶然だと判明した。

その後の展開

-

2015年には続編の『Hotline Miami 2: Wrong Number』が登場。こちらはDennaton Gamesの2人とAbstraction Gamesによる共同開発となっている。

-

ストーリーは本作と時間系列にて前後に配置されている複数の主人公(総勢13人)によるオムニバス形式の物語(サイドストーリー集とも言える)で、本作の謎を補完しつつより壮大となった。

-

制約の多いキャラや広すぎるステージ構造などが批判されつつも、批評家からは概ね好意的なレビューを受けた。

-

2019年6月には『Hotline Milwaukee』が発売。「Devolver Bootleg(デヴォルバー社の海賊ゲーム集)」というFC無茶移植風短編ゲーム集のラインナップに『Hotline Miami』が選ばれ、「マイアミっぽいけど違うナニカ」がよりによって公式から登場することに。

-

BGMが微妙に似てたり、マウス非対応だったり、イヌがショットガンを持ったり、操作性が微妙に悪かったり、AIがよりマヌケになったりと絶妙なコレジャナイ感を醸しだす一作となった。

-

新武器や新エネミー、新メカニクスを多く詰め込んだMod『1-900-CULT』がSteamにて配信予定。

-

ファンメイドMODではあるが、パブリッシャーのDevolver Digital、開発のDennaton Gamesから認可を受けており、それ故にSteamで配信することが可能になった模様。

最終更新:2023年11月07日 15:45