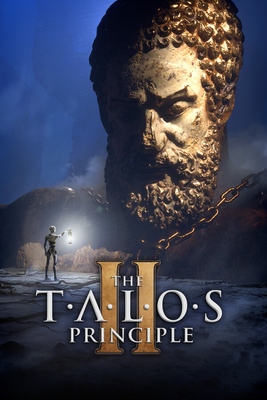

The Talos Principle 2

【ざ たろす ぷりんしぷる つー】

|

ジャンル

|

3Dアクションパズル

|

|

|

対応機種

|

Windows(Steam/Epic Games Store)

Linux(Steam)

Xbox Series X/S

PlayStation 5

|

|

発売元

|

Devolver Digital

|

|

開発元

|

Croteam

|

|

発売日

|

2023年11月3日

|

|

定価

|

3,400円

|

|

プレイ人数

|

1人

|

|

レーティング

|

CERO:A (全年齢対象)

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

脳を揺さぶる試練がさらなる広がりを見せる。

ストーリー、パズルデザイン、あらゆる点で前作の高い壁を乗り越えたパズルアクションの傑作

前作の良いところはそのまま進化し、なおかつ幅広い層のプレーヤーにも手に取りやすくなった。

|

The Talos Principleシリーズ

The Talos Principle - Sigils of Elohim - The Talos Principle 2 - The Talos Principle: Reawakened

|

本ページで扱う作品説明、およびゲーム内容には前作のネタバレが含まれています。

本作単体のプレイには支障はありませんが、前作プレイ予定の方でネタバレに敏感な方はご注意ください。

概要

-

FPSの名作である『Serious Sam』シリーズを手掛けたクロアチアのデベロッパー、Croteamが送る3Dアクションパズルシリーズである、『The Talos Principle』の9年越しの続編。

-

前作同様、設定によりFPS視点とTPS視点が切り替えられる。

-

ゲームエンジンはこれまでの自社エンジンのSerious Engineから「リソースを節約するため」という理由でUnreal Engine 5に移行している。

-

本作の開発は2016年から開始しており、正式にアナウンスされたのは2023年5月のPlayStation Showcaseだった。

-

一応前作未プレイでも問題ないように、パズルは優しめに、前作のあらすじが語られ、本筋中ではあまり触れられることはない。

-

だが、本作スタート時点で前作の重大なネタバレが明らかになるため、前作をプレイ予定の方はそちらを先にクリアすることを推奨。

-

ただ、「難しそうだから」「難しくてクリアしてない」という理由で遊ぶ予定がない・クリアしていない場合は本作を先にプレイ、クリアしても支障はない。

あらすじ

人類が地球温暖化によって生じたウイルスによって滅亡してからの遠い未来、前作『The Talos Principle』で、エロヒムの試練を突破し、前作主人公のアテナの人工知能プロセスが完成。

新たな人類としての形のアンドロイドで現実世界に召喚されてから長い年月がたった。

1000人目のアンドロイド、主人公1Kがアンドロイドたちの建設した街、ニューエルサレムで目覚める。

ニューエルサレムの建設後からその後姿を消し、一部のアンドロイドの間で宗教的な地位を得たアテナによって確立された、1000体のアンドロイドを持つという「目標」のゴールとして1Kは歓迎されるが、誕生を祝う祝賀会の最中、プロメテウスのホログラムがアンドロイドたちの前に現れ、彼の前に来るよう招待される。

ニューエルサレム中の人々がそれが罠なのか、疑心暗鬼で揉める中、1Kは最も新しいアンドロイドであり、都市における数々の政治的不一致から自由であったため、1Kはこの場所への探検に来るよう依頼され、ピラミッドのような巨大建造物「メガストラクチャー」と、それにつながるいくつかの周辺地域を発見する。

浮遊する高エネルギー粒子からの物質製造、管理無しで動く巨大な発電機、意識転移など、数々のテクノロジーを目の当たりにして衝撃を受けたアンドロイド達は、その技術はどこから来たのか?という疑問や、その技術に対しどのようにして向き合っていくべきか?ということを考え始める。

パズルを通じ、技術・政治・哲学。それらと向き合う人類のあり方を巡る物語が今始まる・・・

ギミック

全体的には同じゲーム内容ではあるので、変更点を主にここに記す。

-

印章(しるし)

-

テトリミノの形をしたピース。前作と違い、本作では直接集めることはないが、パズルをクリアしたら自然に入手することになり、クリアしたパズルによってピースが異なるということは無い。

-

一定数パズルをクリアしたら、エリアをクリアするための塔のレーザー開放に使う。

-

解放の際には、集めた印章を組み合わせて塔へと伝う橋のように指定の図柄を作る必要がある。

-

エリア

-

前作における聖堂。

-

東西南北、方角ごとに3つのエリアが存在し、合計12エリア。それぞれのエリアはリニアモーターカーのような乗り物を経由して移動する。

-

各エリアに8つの通常パズル、2つのサブパズル、1つの高難易度なゴールドパズルの11個のパズルが用意されている。

-

1エリアごとにパズルのテーマが設定されており、ジャマーメインのエリアや、RGBコンバーターメインのエリアなど。

-

プロメテウスの火

-

庭パズルがどうしても解けない場合の救済措置用アイテム。エリア散策によって発見できる。前作におけるヒント要素。

-

このアイテムを使用することによって、庭パズルをクリアしたことにしてストーリーを先に進めることができる。

-

パズルの解法が分かった時に、改めて解けばプロメテウスの火を取り返すことができる。

-

ゴールドパズル

-

前作における星、及びやりこみ要素。

-

エリア内のすべての通常&サブパズルをクリアすると攻略できるようになり、すべて攻略すればシークレットエンディングに到達できる。

評価点

更に深みを増した哲学や政治を題材としたストーリー

-

本作の脚本は前作から引き続き担当するJonas Kyratzes氏、Tom Jubert氏、本作から新規参加のVerena Kyratzes氏の3人によって手掛けられている。

-

本作の主なテーマとなる「一度滅亡に瀕した人類は、新たな技術を得て進化するべきか?」という革新・保守派の2つの派閥に分かれて討論する政治を題材としたストーリーは非常に面白い。

-

革新派の「生物の自然な衝動に従い、生活を豊かにするため新技術を獲得するか?」という考え方と、保守派の「かつての人類が自ら破滅に追いやったサイクルを断ち切り、現状維持で哲学や芸術を通じてもの思いにふける日々を送るか」というアンドロイドたちを二分する議論は読み応えがある。

-

それぞれの会話の選択肢も多く、ただ革新派の立場に立つだけでも「新たな技術を得ることで、新たな芸術への見方を得ることができるようになるから」や「現在の電力システムは無理があるから。」といった様々な選択肢を取ることができる。

-

ニューエルサレムのそのへんにいるモブキャラでさえ、その政治に関する話題が丁寧に書かれており、その文章量と質は非常に高く、分岐も多いためSci-Fi版『Disco Elysium』と言えるほど。

-

もちろん、プレーヤーの取った行動によってエンディングは変わる。

-

前作の「人とはなにか?」といった哲学的題材もしっかり受け継いでおり、ロボットに人の意識が宿ることの意味や可能性もストーリーにおいて紡がれている。

-

メガストラクチャー内で発見できる、アテナの残したドキュメントやオーディオログによって、人であるとはどういう事なのか?ということを考えさせられる話が紡がれている。

-

前作のミルトンとの会話に近い会話もパズルを問いた先のタワーのホログラムと神話を通じた会話を行うことで、深く掘り下げることができる。

-

もちろん、前作同様その話に興味がなければそのままスルーも可能ではあるが、本作は前作と比べるとパズルよりもストーリーに重きをおいていて、とてつもない労力がかかっているので、スルーするだけにとどまるのには損だろう。

遊びやすく、じっくり考えられるようになったパズル

-

前作の近づくとプレーヤーを殺し、パズルの進行を強制的にリセットしてしまう爆弾・タレットや録画マシンといった時間的なギミックは減って、パズルを解くストレスはだいぶ減り、パズルが静的になったため、ゆっくり考えられるようになった。

-

そのため、パズルで詰まり、リセットする必要があるといったことはだいぶ減った。

-

削除されたギミックの代わりにRGBコンバーターや、ドリルといった静的なじっくり考えられるギミックが多く追加されている。

-

また、前作とは違ってパズルをすべて解かなくてもクリアできるような配慮がなされており、それぞれのエリア10個のパズルのうち8つクリアできれば次のエリアに進むことができ、それでもダメなら収集アイテムのプロメテウスの火を活用することができるため、前作と比べるとストーリーを追いやすくなった。

より密接に関わるストーリーとゲームプレイ

-

前作は「Croteamがもともと作ったパズルに、あとから脚本が開発に参加してストーリーを書いた。」という開発上の都合上、ストーリーとゲームプレイの不調和が見受けられ、「なぜパズルを解く必要があるのか?」といった理由付けで噛み合ってない部分が多少あった。

-

本作はパズル制作と脚本の執筆が同時に開始されたため、脚本とCroteam側で「なぜパズルを解くのか」や「なぜパズルを解くことが人類の希望なのか」といった理由がより明確になっている。

-

ある場面で、1Kはある技術を用いたギミックをパズル散策中に発見したり、アイテム収集中に発生するトラブルから「技術をどう扱うべきか。」という話がゲームプレイを阻害することなく自然に語ることに成功している。

美しいグラフィックと壮大な絶景

-

先述したように、本作はUnreal Engine 5を採用しており、Lumenといったライティング技術や、ポストプロセスをフル活用したグラフィックは非常に美しい。

-

そのようなライティングといった技術的内容だけでなく、高低差の大きい地形や、高品質でPBR処理がなされた3Dモデルや、アートダイレクションの見栄えは素晴らしい。

-

そのため、パソコン版で画質設定を最低にしてUE5独自機能のレイトレーシングといった処理を切ってもグラフィックは美しく、どこまで行っても絶景が広がっている。

-

HDR(High Dynamic Range)にも対応しており、対応したモニターを持っているのであれば有効にして遊ぶのが良いだろう。

-

ソフトによっては効果が薄いケースも見受けられるが、本作については雰囲気がしっかり変わり、チューニング設定まで用意されてるのも評価点。

探索のしがいのあるマップ

-

本作の美しいマップは非常に広大で、探索のやり甲斐がある。

-

ある場所に行けば誰かのオーディオログを発見できたり、世界観をより掘り下げる猿人類の遺物、隠しパズルを発見できたりすることができ、ストーリーを気に入ればますます探索したくなる。

-

また、条件を満たせばゲーム内のSNSが更新され、ニューエルサレム住民内のやりとりをみれたりする。

-

ストーリーをスムーズに進められるようになる「プロメテウスの火」といったアイテムも有り、使用することによってパズルをスキップできるので、パズルが苦手なプレーヤーも問題ないだろう。

個性豊かなキャラクター

-

本作はメガストラクチャー周りを1K含め「バイロン」「メルヴィル」「ヤァクート」「アルカトラズ」の5人で探索することになる。

-

キャラクターデザインは、差別化は色替えだけで地味ではあるものの、脚本の質はものすごく高く、特技・弱点、政治思想といった個性がしっかり立っている。

-

探索の途中で話しかけて、今見たものは何だったか、これからどうするべきか、といった話をすることもでき、よりキャラクターの個性に深く入り込める。

-

もちろんそれは「パープル」といった本筋にかかわらないニューエルサレムのモブキャラも例外ではない。

素晴らしいサウンドトラック

-

本作のサウンドトラックは前作から引き続き担当するDamjan Mravunac氏と『Risk of Rain』シリーズの作曲で知られるChris Christodoulou氏が手掛けている。

-

『New Jerusalem』や『Building The Bridge』、『Southern Coast』など、場面を盛り上げ、ただのアンビエントサウンドではない記憶に残る名曲揃い。

-

前作の物悲しく孤独な雰囲気から一転し、映画的で壮大な冒険譚を思わせる雰囲気になってはいるものの、人類の未来を思わせる神秘的な雰囲気を引き継ぎ、『The Talos Principle』のアイデンティティは失われていないのも評価点。

豊富なボリュームにもかかわらずダレない

-

3,400円という低価格なのにもかかわらず、メインストーリーだけで約20時間、やりこみ要素含めれば36時間までかかる。

-

にもかかわらず、マップはどれもバラエティ豊かで美しく、パズルのギミックのアイディアも増えていて、定期的に追加されることや、ストーリーの展開もテンポが良く先が気になる展開がつづくので、ダレることがなく、プレーヤーの興味を引き続けることに成功している。

独特な世界観

-

私達類人猿が絶滅したあとの世界で、ロボットたちは過去の世界をどう見ているのか?どう過ごしているのか?という点で世界観が掘り下げられている。

-

歯ブラシやトイレからデザートイーグルといったものが展示されている博物館や、前作のアレクサンドラとアテナを称える像、ゲーム本編から発見できるバスの残骸など、人はどうなったのか、ロボットたちはどう見ているのか?というのがしっかりと、かつ少しユーモラスに設定され語られている。

多数のイースターエッグ

-

前作と他のCroteam作品同様、本作もイースターエッグ満載。

-

「あれ?」と思ったとこを探索すれば、前作や『Serious Sam』のファンであれば一層嬉しい、思わぬオブジェクトを発見できるかもしれない。

フォトモード

-

マップを見渡して撮影することができる。

-

キャラクターを写真の中に出してポーズを取らせたり、フィルターを掛けることができる。

-

美しいグラフィックと絶景の広がるゲームなので、思わずスクリーンショットを取りたくなった時に非常に便利。

賛否両論点

全体的に下がったパズル難易度

-

前作と比べると爆弾といった危険物が取り除かれている事もそうだが、パズル難度は全体的に下がっているため、前作をやり込んだプレーヤーにとっては物足りないだろう。

-

一応前作を超える難度をもつパズルのやりこみ要素の「ゴールドパズル」もあるものの、あくまで任意要素なため、クリア必須面だけプレイし、それらの存在に気づかなかったプレーヤーにとっては物足りない。

-

ただ、前作のパズルはストーリーを追いたい人にとっては高すぎると評する人も居た。

-

よってストーリーを追うにはこれくらいの難易度がちょうどいいと評価する人も多いので、これが改善点か改悪点かは人によって賛否が分かれる。

変人が少ない

-

本作に登場するキャラクターは知識や悟りを得たロボットNPCが多くを占めるので、良くも悪くも変人が少ない。少しチャラい性格付けのキャラも居るのだが、話し方がチャラいだけで態度はまとも。

-

これはニューエルサレムの世界観描写にとって大事なことではあるし、人類のこれからに希望を与えるメッセージ性や雰囲気を保つのにとっても大切である。

-

が、本作の比較対象としてよく挙げられる『Disco Elysium』にいた「人種差別主義者のトラック運転手」、「ヤク漬けの不良少年&少女」「いかつい労働者組合のリーダー」といった癖も個性も強く、他のキャラクターと政治話で反応・反発を起こすようなキャラクターが居ないので、それと比べると本作のドラマ性には物足りなさを感じる人も。

問題点

PC版特有の問題点

-

FSR3/DLSS3のフレーム生成の動作が不安定であることが多くのユーザーから報告されている。

-

この機能は動くのには動くのだが、DLSS 3/FSR 3関係なく有効にしてから時間差でクラッシュする環境が多い。

-

そのため、RDNA2以降のRadeonを使っているプレーヤーはGPUドライバー設定からAMD Fluid Motion Framesを代わりに使用したほうが安定するだろう。

-

パソコンに掛かる負荷が高い。

-

Unreal Engine 5タイトルでLumenなどの新技術をフル活用し、グラフィックがきれいな分結構重い。高設定以上で安定したフレームレートを出すには、Radeon RX 6900 XTや、RTX 3080あたりのGPUが必要だろう。

-

これでも同時期のUE5タイトルと比べれば比較的軽い方ではある。

-

一応最低・中設定であればROG Ally/Radeon RX 580搭載PCなどのミドルスペックPC、ハンドヘルドPCでもそこそこのパフォーマンスが出せる。

-

そして仮に60fpsが出せる性能のPCでなくても、素早い操作を求められない30-40fps程度出せればプレイ可能なスローペースのタイトルではある。

日本語吹き替えなし

-

会話が結構多いため、英語音声・日本語字幕だとすべて読むのに大変かもしれない。

ぎこちないアニメーション

-

前作はNPCがほとんど登場しなかったので、これが問題になることはあまりなかったのだが、登場人物が増えたのにもかかわらず、アニメーションは前作や『Serious Sam 4』を通じてもあまり進化しておらず、全体的にぎこちない。

-

とはいえ、良くも悪くもアニメーションの質はゲームを通して安定しており、キャラクターの大半がロボットかつ大体の会話シーンは顔ズームになっているので違和感は控えめ。

-

登場人物のほとんどはロボットなので、関節のモーターがギシギシ動く効果音を少し付ければ違和感は解消できたのではないだろうか?

総評

前作が評価されていた点のすべてがブラッシュアップされており、それだけでなく新たな新天地を切り開いた『The Talos Principle』をさらなる高みに押し上げた傑作。

美しい世界、知的かつ熱中できるストーリー、じっくり考えられるパズル、欠点らしい欠点も無く、よくまとまっている。

前作のファンはもちろん、パズルが好き、壮大なSFストーリーが好き、美しい風景を見て回るのが好き、これらのうちどれか一つでも当てはまるのであれば、本作を手に取らないという手は無いと言えるほどの圧倒的な完成度とボリュームから、史上最高のパズルゲームの一つに相応しいものに仕上がっている。

余談

-

この評価にもかかわらず、渋い世界観やゲームプレイがゲーマーにあんまり受け入れがたいのか、『Serious Sam 4』などの他のCroteam作品と比べても売上は控えめ。

-

『The Talos Principle』シリーズはFrictional Games作品の『SOMA』との類似点が挙げられ、比較対象になる事が多い。

-

どちらのゲームも「人とは何を意味するか?機械に人のような意識が宿ることはどういうことなのか?」という人の実存をめぐる哲学的な内容を題材としたストーリーであるためだろう。

-

ValveとNightdive Studiosからそれぞれ許可を受け、『Portal』のEllen McLain氏が演じるGLaDOS、『System Shock』のTerri Brosius氏が演じるSHODANが本作を実況するというプロモーション動画が制作されている。

-

本作、もしくはコラボ先の作品のファンであれば見ておいて損はないだろう。(参照1・参照2)

-

2024年6月8日に本作のDLC、3つの短編ストーリーと高難易度パズルを含む『The Talos Principle 2 - Road to Elysium』が発表された。

最終更新:2024年07月15日 15:02