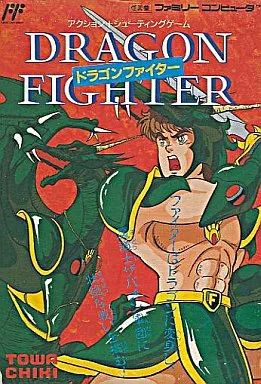

ドラゴンファイター

【どらごんふぁいたー】

|

ジャンル

|

アクション・シューティング

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

|

|

メディア

|

2MbitROMカートリッジ

|

|

発売元

|

トーワチキ

|

|

開発元

|

ナツメ

|

|

発売日

|

1990年8月10日

|

|

定価

|

5,700円(税別)

|

|

プレイ人数

|

1人

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

ファイター(人間)とドラゴンの2形態を使い分けるゲーム性

コンティニュー制限は厳しいが、修練が実りやすいバランス

トーワチキが最後に輝きを放った良作ファンタジーアクション

|

概要

1990年8月にトーワチキから発売されたアクション・シューティングゲーム。

同社が最後にファミコンで販売したゲームで、開発は『アイドル八犬伝』に続いてナツメが行っている。

主人公はファイターとドラゴン形態に変身して戦い、それぞれの形態でアクションとシューティングにプレイ感が切り替わるユニークなゲーム性を持っている。

ストーリー

(パッケージ裏から引用)

神に祝福された美しい国 バルジンを、ある日突然襲った災厄。

混沌の軍団をひきつれて 北方からやってきた魔道士ザバオンによって一瞬のうちに国中が廃墟と化したのだ。

この危機を救うため、神がつかわした使者 それがドラゴンファイターだ。

ドラゴンファイターは今、ザバオンを倒すため、北方のギア山にむけて旅立った。

行く手にはザバオンの手下の怪物どもが待ちかまえている。

しかし、バルジンを救えるのは彼しかいない。

ゆけ ドラゴンファイター! バルジンに平和を取り戻すのだ。

特徴

-

主人公「ドラゴンファイター」を操作して魔道士ザバオン打倒を目指して戦う、

-

スタンダードな横スクロールのステージクリア方式で、右に向かって進みステージ最後のボスを倒せば杖を落とし、それを取ることでステージクリアとなる。

-

主人公は人間であるファイター形態とドラゴン形態を変化させながら進んでいく。

-

敵は固定位置に出現するタイプと無限沸きするタイプがあり、時間制限がないため後述の変身ゲージを溜めるため同じ場所で戦い続けることもできる。

-

全6ステージ構成で、最終ステージのみドラゴン形態固定で完全なシューティングになる。

-

後述の体力メーターがゼロになると即ゲームオーバーとなるが、コンティニューが3回まで出来るので、それが実質的な残機となっている。

-

再開箇所は各ステージの最初から。コンティニュー回数を増やす手段は無い。

主人公の性能

-

主人公は基本は人型のファイター形態で、変身メーターの半分(最大24目盛り中の12)以上溜まるとドラゴン形態に変身できる。

-

ファイター形態では剣で敵を倒すと変身メーターが溜まっていき、ドラゴンへの変身が可能になるとメーターが点滅する。

-

後述の「気合い弾」やドラゴンの攻撃で変身メーターを溜める事はできない。

-

これと並んで表示されているのが体力メーターで敵の攻撃を受け続けてゼロになったらミスとなる(いわゆるHP)。

-

体力メーターの最大値はステージボスを倒すと落とす杖を取るとアップする。初期は8目盛りで杖を取るたびに4づつ増える。最大で24目盛り。

-

ファイター形態ではAボタンでジャンプしBボタンで攻撃する。下ボタンでしゃがみあり。

-

攻撃はBボタンを普通に押すと剣を振り、押し続けると気合いを溜めて、約2秒後にボタンを離すと同時に「気合い弾」を撃つことができる。

-

溜めている間はファイターが点滅し、点滅が早くなってからでないと撃ち出せず、溜めきる前にボタンを離したり溜めている間にダメージを受けるとまた最初から溜めなおしとなる。ただし動きながら溜めることが可能。

-

変身メーターが一定以上の状態でジャンプ中に上を押しながらAを押すことでドラゴンに変身できる。

-

ドラゴン形態は、十字ボタンで自由自在に空中を飛ぶことができ、Bボタンで攻撃する。

-

変身時間はメーターが最大の状態で約33~34秒。

-

下を押しながらAボタンでファイターに戻ることができる。

-

この形態では強制的に前に向かってスクロールし、さながらシューティングゲームのようになる。後ろを向いて攻撃することはできない。

-

変身メーターが時間経過で減少しゼロになった場合や、強制スクロール中に画面端と地形に挟まれた場合は強制的にファイターに戻ってしまう。

-

上記のドラゴンへの変身可能な最低ラインを切っていても完全に尽きるまではドラゴン状態を維持できるが、その状態でファイターに戻ってしまうと溜めなおすまで再度ドラゴンへの変身はできない。

-

ステージクリア時に残っている変身メーターを次ステージに持ち越す事はできない。

-

ファイター(ドラゴン)は後述のアイテムを取ることで風(緑)、火(赤)、水(青)の3タイプに変身し、それぞれで「気合い弾」と「ドラゴン形態での攻撃」が異なる。

-

グリーンファイター(風)

気合い弾………横方向に直線に飛び射程は画面半分未満で短いが威力の高い真空弾。

ドラゴン………前方・上斜め・下斜めの3方向に高速で飛ぶ弾。着弾後に即発射できるため前方制圧力が高い。

-

レッドファイター(火)

気合い弾………3つの火の弾を斜め上に放つ。弾が地面に落ちるとボールのようにバウンドし。消えるまでダメージを与え続ける。

ドラゴン………斜め下に落とす爆撃のような火の弾で、着弾すると火柱を起こして広範囲にダメージを与える。単射で次弾を撃つまでの間隔は長い。

-

ブルーファイター(水)

気合い弾………誘導弾のような弾で、敵に向かって飛んでいき時間経過で消えるまでダメージを与え続ける。

ドラゴン………2連射可能な誘導弾。

-

ゲームスタート時は緑(風)からスタートするが、コンティニューした場合は直前の色を引き継いでスタート。

-

最終ステージは専用の銀のドラゴンとなり、その形態のみで戦う。3連射可能な直進弾で攻撃する。

アイテム

-

杖

-

ステージボスを倒すと落とす。これを取ることで体力メーターの最大値がアップ(1回につき4目盛り、最大で24目盛り)。

-

同時に体力も回復するがその回復量はアップした最大値の半分の量であり、体力が大幅に減少している場合は全快にはならない。

-

この杖を5本集めることでラスボスの「魔道士ザバオン」と戦えるようになる。

-

下記の4つはステージ中の固定配置の敵を倒すとランダムでドロップする。無限沸きするタイプの敵は落とさない。

-

下記の3つはステージ2以降の道中に置かれている。基本的にステージ中に全種類1つづつだが、無いものもある。

評価点

-

良好な操作性。

-

通常攻撃の剣は振りが比較的早く、見た目より上方の判定が強いため使いやすい。

-

ジャンプやドラゴン状態での移動は非常に反応が良く不自由さは全く感じない。ドラゴンへの変身・変身解除もスムーズに行える。

-

この手のアクションゲームにありがちな「穴に落下して即ミス」が存在せず、ドラゴン時にスクロールと地形に挟まれても変身強制解除のみなのは良心的。

-

気合い弾は約2秒と溜め時間は若干長いものの、動きながら溜められるのでアクションの妨げになりにくい。

-

ファイター形態とドラゴン形態の使い分けによる戦略性。

-

基本的にファイター形態では道中・ボス戦共に厳しめに作られている。その分ドラゴン形態時は移動面が自由で道中のザコ殲滅力・ボス戦でのごり押しのしやすさが際立っている。

-

クリアの為にはドラゴン形態の使いどころを考える戦略的思考が重要視される。何度もゲームオーバーになりながら自分なりのパターンを構築する楽しみがある。

-

勿論、上述の通りファイター形態の操作性・基本性能自体は良好なため、敵配置・対処の把握とテクニックでカバーすることでファイター形態メインで立ち回ることも十分可能。

-

道中に時間制限は無く、無限沸きの敵を倒し続ければ変身メーターを稼げるので、ドラゴン頼みでじっくり進むプレイスタイルも取れる。

-

ただしステージ4は無限沸きの敵が存在せず、敵の総数も少ないのでこのスタイルが封じられるステージ構成になっている。

-

敵は非常に個性的なものばかりで、特徴がしっかりしている。

-

ボスは小さいなものから大きなものまで幅広く、ザコに関しても動きから攻撃パターンまで様々な特徴を持っておりバリエーションに富んでいる。

-

例えばステージ1に登場するザコ敵「ラルフ」は「体を震わせ吠えるしぐさを取る」「雪飛沫を上げながら突進」「雪玉を投げる」「体を丸めて回転しながら大ジャンプ」と最初のザコ敵にあるまじき?な行動のバリエーションを持っている。

-

以降のステージも、そんな新しい敵が続々登場し、難しいものの飽きさせない展開が待っている。

-

秀逸なグラフィック。

-

ファミコンもハード後期となり、グラフィックの品質が進歩してきている中で、本作のそれも年代に見合ったものになっている。

-

例えばステージ1は開始直後に背景が降りしきる雪で覆われ、水晶のような背景の氷の洞窟を経て、オーロラが揺らぐ中でボス戦が行われるという印象的な構成になっている。

-

以降のステージも背景一面に水が流れるステージ3、最終ステージの高速スクロール背景など見どころが多い。

-

上記の敵の行動パターンの多さに反映されているように、キャラグラフィックも細部まで抜かりが無い。

-

操作キャラや敵の放つ弾なども見やすく、視認性を阻害する要素はない。

-

BGMも非常にヒーロー的な勇壮な雰囲気とファンタジーの世界観が演出されており、これも秀逸な出来。

-

本作の作曲は当時のナツメの新人だった山西浩一氏単独によるもの。同社の代表的な作曲スタッフである水谷郁氏は本作ではサウンドマネージャーを務めている。

賛否両論点

-

長所と短所が目立つ3タイプの気合い弾とドラゴン時の攻撃。

-

グリーンの気合い弾は1発の威力が高く、大半のザコ敵を1発で倒せるが射程が短く当てづらい。一方ドラゴン時の前方3wayは弾速・威力ともに高く道中・ボス戦ともに非常に使いやすい。

-

レッドの気合い弾は広範囲をカバーし道中・ボス戦ともに対応しやすい反面、ドラゴン時の攻撃が扱いづらい。

-

斜め下の弾道の都合上、空中の敵に不向きかつ、単射で次弾までの間隔が長い。威力自体も高いわけでは無いため所謂DPSが非常に悪く、ボス戦にほぼ向いていない。

-

ブルーの気合い弾・ドラゴン時の攻撃の誘導弾は威力が控えめで、耐久力の高いザコやボスの相手に時間がかかりやすくやや苦手。

-

各タイプの切り替えアイテムの出現頻度も基本的に1ステージに1個づつな上、3面にグリーン・4面にレッドが無いため融通が利かない部分がある。

-

上記の点から、本作にある程度慣れ、クリアを目指すとなるとドラゴン形態の使いやすさから初期状態のグリーンばかりを選びがちになってしまう。

-

もちろん体感の個人差や好みに左右される点でもあり、あえて不向きなタイプを選んで攻略するという楽しみもあるため、性能の一長一短もゲームの個性の一つと言えるだろう。

問題点

-

ドラゴン形態では基本的に後ろに攻撃できない。

-

一応誘導性能を持っているブルードラゴンならば、後ろに飛んでいくこともあるが自由がきかない。

-

これが特に不便で「後ろに攻撃したいならファイターに戻れ」と言われればそれまでだがドラゴンはある意味エネルギー消費を伴う上位形態であることを考えると割に合わなく感じる。

-

体力回復アイテムの入手頻度が不安定。

-

上述の通り固定配置の敵がランダムで落とすのみで、無限沸きのタイプの敵は落とさず、ステージ中に置かれてもいない。

-

確率も体感で低く感じるほどで、出ない時はとことん出ない。ステージクリア時に体力が全快しないこともあり、特にゲーム後半は1度の被弾がストレスになりやすい。

-

最終ステージの敵はアイテムを落とさないため、体力回復の手段はない。

-

残機制でなく、コンティニュー回数が3回で固定。

-

ミスが3回までしか許されなく、後半ステージではそれが重くのしかかってくる。

-

上述の体力回復面が不安定な事もあり、クリアを目指すと「画面を少しづつスクロールさせて出てくる敵を逐一対処」「無限沸きする敵を倒しゲージを溜め、ドラゴンに頼る」といった慎重なプレイになりがちになる。

総評

まずドラゴン形態の強さで敵をなぎ倒していく爽快感、ファイター(人間)形態ではそのドラゴンに変身するための立ち回りが主体になり、この役目の分担が戦略性を伴ったゲームの楽しみになっている。

両形態とも操作性は良くアクションゲームとしての地盤はしっかりしており、3タイプごとの攻撃は癖があるものの、それぞれに得意な部分があり差別化がされている。

主にコンティニューの厳しさや体力回復の不安定さから高難度のゲームになっているが、覚え・パターン化によるプレイヤーの上達が反映されやすい。

ビジュアルやサウンド面でも、ハイレベルな作品が目立つ同時期のファミコンソフトと比較しても見劣りしないクオリティがある。

トーワチキとしては最後のファミコンソフトとなったが、最後に輝きを放ち、見事有終の美を飾ったと言えよう。

余談

-

徳間書店の『ファミリーコンピュータMagazine』の売上ランキングでは初週82位とさんざんな結果だった。

-

1990年ともなればファミコンでは人気シリーズモノが固まってきた時期であり新顔にとっては苦しい時勢だった。また『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』『ファイナルファンタジーIII』をはじめとして花形ニーズがRPGになってきたことでアクションゲームは不遇な時期でもあった。

-

こういったあたりも折角の秀逸な出来のゲームなのにマイナーになってしまった要因として見過ごせないだろう。

-

なお、このようにマイナー化してしまった不運もあり現在はソフト単体でも数千円、パッケージの揃った完品ならば万単位の出費は避けられない。

-

ファミコン通信(現・ファミ通)のクロスレビュー(1990年8月17日・31日合併号掲載)では4・6・6・3の合計19点だった。

-

レビュー文章はドラゴン変身システムの新鮮さや1面のビジュアル・演出を評価する一方、ゲームの地味さステージのメリハリについての意見も見られる。

-

東府屋ファミ坊(塩崎剛三)氏と同誌きっての辛口レビュアーで知られるTACOX氏はそれぞれ4・3点と低得点を付けている。

-

両者とも「ザコキャラの種類」が少ないとレビュー文で指摘している。1面に限っては事実であるものの、それ以降は標準的にザコ敵の種類数があるため、ゲーム全体の内容を考えると的外れな意見になっている。ソフト一本一本のプレイ時間を大きく取れないレビューのシステム上仕方のない面もあるが…

-

なお、同誌同号では2ページ分の本作の紹介ページが組まれ、システムや前半3ステージの内容が掲載された。

-

本作のパッケージに描かれている主人公の姿を見ると「これドラゴン紫龍のパクリ?」とツッコマれることがしばしば。

-

実際上半身が肩以外はだけていることを除けば似ているし、特に兜のつくりはそっくりになっており紫龍が山羊座(カプリコーン)のシュラとの戦いで聖衣を切り裂かれ兜だけになった姿を見ると、そう思いたくなるのも納得。

-

とはいえ『光戦隊マスクマン』に登場した「地底剣士ウラス」のようにドラゴンに関係ないキャラでも似たデザインの兜をかぶっていたので、このようなドラゴンを象った兜はむしろポピュラーなデザインの内だろう。そうなると本作はドラゴン要素が色濃いので、こうなるのも既定路線なのかもしれない。

-

本作はタイトル画面で裏技コマンドを入力することでハードモードをプレイすることが出来る。

-

敵がアイテムを一切落とさなくなり、ドラゴン形態時に敵を倒すと撃ち返し弾が発生するようになる。

-

他にサウンドテスト、ステージセレクト、体力回復の裏技が存在する。

-

サウンドテストには曲名が付けられており、特に各ステージ曲は洒落たものになっている。

-

後年発売されたナツメ製ゲームソフトのサントラ『Rom Cassette Disc In NATSUME VOL1』にはこのサウンドテストの曲名が反映されていない。

-

海外NES版は1992年1月に発売された。販売会社はソフエル。

-

タイトルのクレジットは1991年になっている。

-

パッケージイラストの主人公がいかにもな濃いオッサン顔になっているが、肌の露出は少なくなっている。

-

本作はトーワチキ最後のファミコンソフトだが他ハードを含むと本作の少し後にあたる1990年10月5日に『うおーズ』をゲームボーイソフトとして発売しており、これが本当の意味でトーワチキ最後のゲームソフトとなった。

-

なお、これも海外版はソフエルによって1991年4月に発売されている。

-

『ゲームセンターCX』第24シーズンの通算放送300回記念通常回の挑戦ソフトに本作が選ばれている。

最終更新:2025年10月05日 14:05