※本稿ではアーケード版とFC版を紹介する。判定はどちらも「バカゲー」。

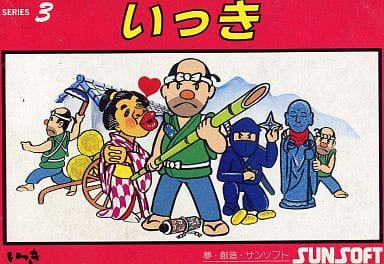

【いっき】

| ジャンル | アクション |

| 対応機種 | アーケード |

| 販売元 | ナムコ |

| 発売・開発元 | サン電子 |

| 稼動開始日 | 1985年 |

| 配信 |

バーチャルコンソール 【Wii】2012年7月24日/800Wiiポイント アーケードアーカイブス 【PS4】2015年5月22日/823円 【Switch】2018年5月24日/823円 プロジェクトEGG:2017年8月15日/500円(税別) |

| 判定 | バカゲー |

| ポイント |

FC版の原作 しかし、存在がマイナーすぎてほとんど知られていない 当然ながらゲーム性はこちらの方が上 |

|

いっきシリーズ AC (FC / 萌バイル / おんらいん) / 団結 |

|

代官:「年貢の八両、この米でもらうぞ」

権べ:「待って下せぇ、お代官さま!」

代官:「えぇい、ならぬ!」

田吾:「こんなんなったら、百姓一揆じゃ!」

権べ:「さぁ、いくべぇ!」

代官:「はっはっはっ! やってみるがいい」この物語は、勇気あるお百姓さんの闘いの記録である…

ゲーム史黎明期のバカゲー。重い年貢に耐えかねた農民の権べと田吾が

たった2人で一揆を起こしに行くという

設定の全方位型コンバットアクション。

後に出たファミコン移植版の方が知名度が高いため、こちらの方はオリジナル版でありながら知名度が低いが、AC基板ゆえにハードスペックはファミコンより断然高く、元の方が出来は良い。全8ステージ。

良好なゲーム性を保ちつつ幕間にコミカルな演出を内包した、個性的な持ち味のゲーム。

演出周りはおバカな一方で、難易度は過剰でなく戦略性もそれなりに持ち合わせ、楽しく遊べる出来栄えである。

悲しいかな、後続のファミコン版よりも知名度が劣っていたが、今ではネット配信によりオリジナル版であるこちらにも手軽に触れられるようになった。ファミコン版と合わせ、プレイして違いを比べてみるのも一興だろう。

【いっき】

| ジャンル | アクション |  |

| 対応機種 | ファミリーコンピュータ | |

| メディア | 192KbitROMカートリッジ | |

| 発売元 | サンソフト(サン電子) | |

| 発売日 | 1985年11月28日 | |

| 価格 | 4,900円(税抜) | |

| 配信 |

バーチャルコンソール 【3DS】2013年2月13日 【WiiU】2013年5月22日/共に500円 プロジェクトEGG:2010年3月30日/500円(税別) |

|

| 判定 | バカゲー | |

| ポイント |

「クソゲー」の原点となったゲーム 1人でも一揆 竹やりが香ばしすぎる |

上記アーケード版「いっき」のファミコン移植作。

内容そのものはハード性能上、止む無く劣化してしまっている箇所が多いが、オリジナル版が内包していたコミカルなバカゲー要素がメジャーな家庭用機であるファミコンへの移植によってユーザー間に浸透した結果、当時から個性的な作風で有名だったサンソフト自体のカラーもあいまって、今では「クソゲーの語源」とまで称される伝説的ゲーム(?)と化すに至った。

記念すべきクソゲーと呼ばれる作品ではあるもののゲームとしての体裁は整っており、現在で呼ばれるようなクソゲーとは趣が違う作品となっている(この点は同じくクソゲー呼ばわりされる『スペランカー』にも通じる部分がある)

しかし、クソゲーの語源になってしまったという理由から、現在でもクソゲー扱いされる事が多いという意味で、悲劇の作品ではある。

AC版はそれなりに楽しく遊べる出来栄えだったため、ハード制約上劣化して本質的な面白さが伝わり難くなったことに加え、オリジナル版の持ち味であったバカゲー的要素がネタ的な方向で過剰に取り上げられてしまった結果、「クソゲーの元祖」呼ばわりされる羽目になってしまったことは、AC版を楽しんでいたプレイヤーや、オリジナル版の制作スタッフにとっては不本意なことだったかもしれない。

その一方で、マイナーだった「いっき」というタイトルそのものの知名度が移植によって押し上げられたのも事実であり、ファミコン版の存在はやはり大きかったと言えよう。

また、どちらかといえば、クソゲー扱いと言っても手酷くこき下ろして貶されるといった容赦ないものではなく、原作が元々内包していたバカゲー的要素や移植に伴う劣化ゆえの理不尽な点も含めて良くも悪くも「ネタ扱い」されてきた作品である。

サンソフト制の他ゲームに本作のネタ(自虐含む)が大量に仕込まれていたり、2000年代になってリメイクの発売やノベライズなどのプチリバイバルが行われていることも、この作品がプレイヤーと公式の双方から愛されていることの証明だろう。

こういった状況から、単なるクソゲーにとどまらない、底知れぬ魅力を併せ持った作品であると言えるかもしれない。

「クソゲー」という語はイラストレーターのみうらじゅんが生み出したといわれている。そのみうらがはじめて「クソゲー」と呼んだのがFC版『いっき』である。

一揆が農民たった1人(2プレイの場合は2人)で起きていることに対し、同氏の「一揆は一人や二人でするものではない」との評が、このゲームのクソゲーたる所以。

つまり、ゲームそのものの出来栄えを指してクソだと言っているわけではなく、設定のツッコミどころに対するツッコミを意味する言葉だったのである

今となってはその意味合いは多少変わっているものの、本作こそがゲーム界における「クソゲー」というジャンルを確立するきっかけになったと言える。

*1 FC版では、重なることで敵の手裏剣攻撃を受け付けなくなるオブジェクトが地蔵しかない。また、アーケード版と違い、鎌を投げるたびに自機が足を止めるので、アーケード版の攻略は通用しない。